Свидетельства войны на среднедонских поселениях скифской эпохи

Автор: Разуваев Ю.Д.

Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu

Рубрика: Кочевники волго-донского региона

Статья в выпуске: 4 т.29, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Средняя часть бассейна Дона, представлявшая собой восточную окраину Лесостепной Скифии, в VI-III вв. до н. э. была занята двумя группами населения, различавшимися и социальным статусом, и обликом материальной культуры. Одна известна по немногочисленным курганным некрополям, материалы которых характеризуют кочевой и сильно военизированный образ жизни погребенных там людей. Другая объединяла оседлых земледельцев и скотоводов, на городищах и неукрепленных поселениях которых представлены свидетельства преимущественно мирных занятий. Методы и материалы. В статье систематизированы данные, позволяющие составить представление о роли войны в жизни основной части населения донской лесостепи. На 22 бытовых памятниках найдено всего лишь 77 предметов вооружения (в основном наконечники стрел) и еще меньше деталей снаряжения воина-всадника. В связанных с поселениями бескурганных погребальных комплексах находки оружия единичны. Особого внимания заслуживают следы пожаров, зафиксированные в оборонительных валах на 25 городищах. Анализ. Судя по археологическому контексту, лишь часть поселенческих находок имела отношение к военным столкновениям. Некоторые вещи входили в состав культовых комплексов. Пожары же, приведшие к разрушению и последующему радикальному усилению фортификаций, явно случались из-за немногочисленных, но катастрофических конфликтов.

Лесостепная скифия, среднее подонье, скифская эпоха, городища и неукрепленные поселения, следы военных столкновений

Короткий адрес: https://sciup.org/149146345

IDR: 149146345 | УДК: 903 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.4.1

Текст научной статьи Свидетельства войны на среднедонских поселениях скифской эпохи

DOI:

Цитирование. Разуваев Ю. Д. Свидетельства войны на среднедонских поселениях скифской эпохи // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 4. – С. 6–19. – DOI:

Введение. Военный фактор так или иначе влиял на жизнь всех народов скифского мира, в том числе и в регионах, отдаленных от главных арен древней истории. Одной из таких периферий была северная часть бассейна Дона. Распространенные здесь погребальные и поселенческие памятники VI–III вв. до н. э., объединенные П.Д. Либеровым в среднедонскую культуру [10], составляют одну из локальных групп скифоидных (скифообразных) древностей восточноевропейской лесостепи [16]. По археологическим свидетельствам, полученным в результате раскопок, можно попытаться оценить степень вовлеченности местного населения в конфликтные процессы прошлого.

Методы и материалы. Наиболее яркие материалы дали курганные могильники V–IV вв. до н. э., каковых известно немногим более десятка. В них были похоронены люди, чей подвижно-скотоводческий уклад жизни доказывают и археологические [13, с. 103–125], и палеоантропологические данные [2, с. 166; 5, с. 89].

Несмотря на неоднократное разграбление, курганы сохранили, помимо иных вещей, немало предметов вооружения. По подсчетам Е.И. Савченко, в 121 из 168 (более чем в 70 %) могил были найдены 25 мечей и кинжалов, свыше 200 наконечников и втоков копий и дротиков, около 4 300 наконечников стрел, десятки частей защитного доспеха [34]. Большин- ство учтенных вещевых комплексов (59,5 %) включали еще и разнообразные принадлежности конского снаряжения [35].

Исследовав 101 скелет из четырех могильников, М.В. Добровольская многократно зафиксировала следы боевых ранений, отметив умеренно высокий уровень травматизма анализируемой группы индивидов [6].

Не вызывает сомнений, что известные по курганным некрополям социумы были весьма военизированы. Источниками их материального благополучия служили и военный промысел, и патронаж торговли – виды деятельности, в числе прочих, традиционные для номадов [11, с. 85]. Вооруженные столкновения для этих людей были и неизбежны, и часты.

Боевые стычки происходили как непосредственно в регионе проживания, на что указывают приведшие к скорой смерти раны нескольких индивидов, так и вдали от него, чему свидетельством вполне могут быть случаи исцеления воинов [6, с. 135]. Трофеями дальних походов, возможно, являлись некоторые предметы античного происхождения, найденные в погребениях. Так, с убитого воина-грека могли быть сняты бронзовые поножи, помеченные именем владельца [34, с. 223–224].

Казалось бы, имея такую картину, нет оснований оспаривать утверждение В.И. Гуляева о том, что «обитатели благодатной среднедонской лесостепи вели довольно бес- покойную и полную опасностей жизнь, отбивая постоянные атаки вражеских отрядов» [3, с. 193]. Однако под земляными насыпями похоронена лишь малая часть народонаселения региона – военно-аристократическая элита [13, с. 125]. Другая, гораздо более многочисленная, проживала на городищах и в селищах. Материалы этих памятников, численно раз в 30 превосходящих курганные могильники, характеризуют культуру оседлых земледельцев и скотоводов. Доказано, что у насельников стационарных поселений всей Лесостепной Скифии основным был бескурганный способ захоронения [36, с. 64].

В Подонье известно порядка тридцати не отмеченных земляными насыпями погребений [22]. Семнадцать из них составляют могильник, расположенный у с. Ксизово [29].

Для всех грунтовых погребений характерен весьма скудный инвентарь, оружия в котором немного. Лишь единожды найден кинжал. В восьми могилах обнаружены наконечники стрел: обычно один, по разу – два, три и около десяти. Налицо существенное отличие от курганных захоронений, каждое второе из которых содержало наконечники, как правило, в большом количестве [34, с. 178]. К тому же, в грунтовых могилах эти предметы обычно размещались бессистемно. По-видимому, стрелы не столько отражали профессиональный статус покойника, сколько выступали знаковым элементом похоронной обрядности.

К сожалению, антропологические материалы грунтовых погребений исследованы недостаточно. Тем не менее скелеты четырех мужчин, четырех женщин и ребенка из Ксизовского могильника травматических повреждений не имели [33, с. 156–157].

Еще более показательны в этом отношении массовые захоронения обитателей расположенного в г. Семилуки городища, содержавшие полные скелеты 50 и отдельные кости еще 43 человек [23]. В пяти из них находилось по одному бронзовому или железному наконечнику стрел, впрочем, без видимой связи с конкретным индивидом. На останках, порядка 40 % которых принадлежали взрослым мужчинам и женщинам, боевых травм антропологи не выявили [5; 38].

Не имели следов ранений и семеро мужчин, захороненных на городище у с. Верхнее

Казачье в заброшенном колодце и рядом [27, с. 213–215; 31].

Вывод из сказанного очевиден: погребения с курганами и без таковых несоизмеримы по насыщенности оружием и уровню травматизма погребенных. Отсюда следует, что степень военизированности оседлого населения была радикально меньшей.

В этом также убеждают количество и ассортимент предметов вооружения и всаднической экипировки, происходящих с поселений. Разумеется, то и другое зависит от прочности, размера, ценности, обстоятельств утраты или сокрытия вещей, а также от такого фактора, как локализация и тщательность раскопок. Тем не менее объем проведенных на поселениях изысканий, суммарно уже охвативших 50 тыс. кв. м, позволяет надеяться, что ситуация в целом прояснена.

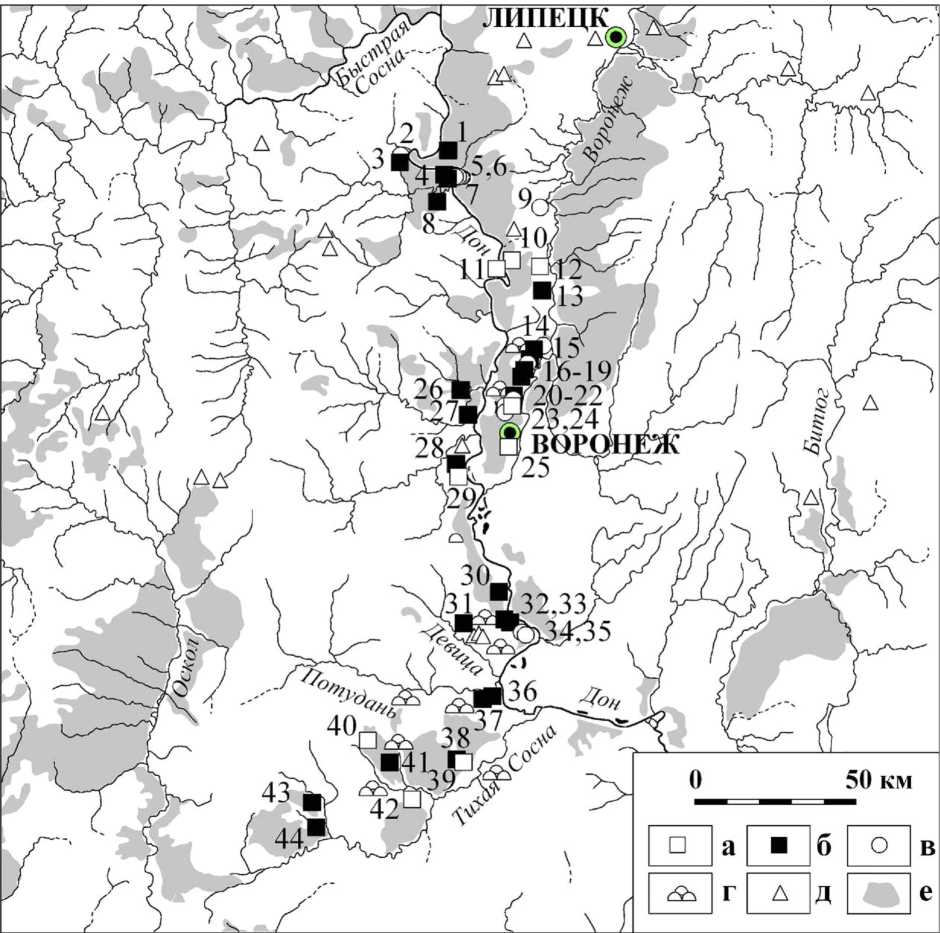

На сегодняшний день более-менее значимым раскопкам в регионе подверглось 44 поселения скифоидной культуры (рис. 1). Наступательное вооружение найдено на 22 из них, но всего лишь в количестве 77 предметов (см. таблицу). Еще несколько вещей известны по разведочным сборам.

Ассортимент находок не отличается разнообразием и представлен в основном бронзовыми и железными наконечниками стрел (63 экз.). Они происходят в своем большинстве с городищ, на неукрепленных поселениях лишь изредка составляют заметное количество [14, с. 42; 28, с. 16].

В преимущественно военном предназначении стрел сомневаться не приходится. Охота, в которой они, естественно, тоже применялись, в хозяйстве местного населения не имела существенного значения, что следует из весьма незначительного количества костей диких животных в остеологических сериях [40, с. 91].

В подавляющем большинстве случаев речь идет о единичных экземплярах наконечников (см. таблицу). Исключение составляет 21 такой предмет с Семилукского городища. Однако в их число, кроме упомянутых четырех из погребений, входят три, найденные в ямах, интерпретированных как ритуальные [30, с. 307]. Стрелы в идеологических представлениях многих народов обладали многообразной семантикой [7, с. 142–226]. Поэтому не удивительно, что еще три наконечника оказались в сооружениях культового характера на поселении Ксизово 19 и на 1-м Волошинском городище [30, с. 307].

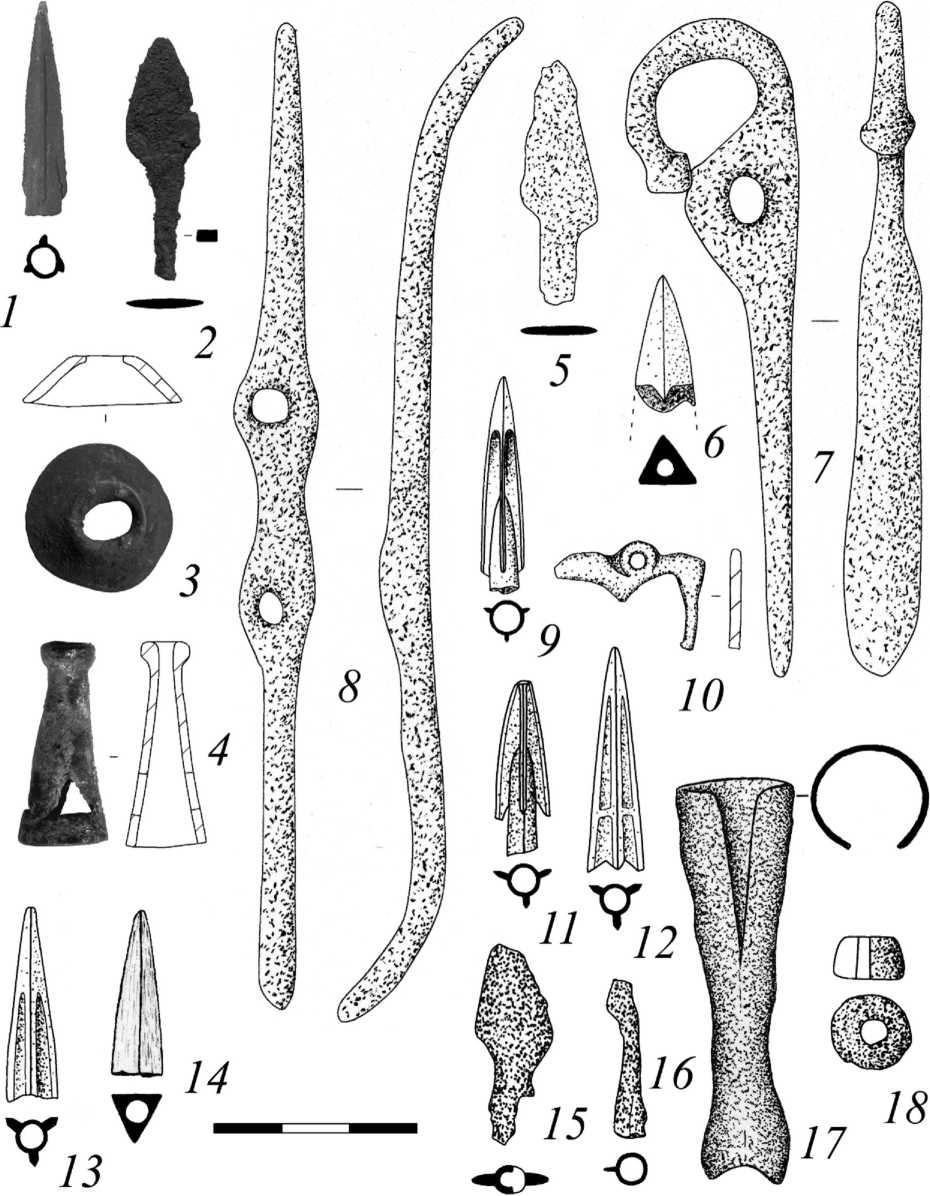

Так, в качестве орудия войны использовались далеко не все поселенческие находки. Но другие – почти наверняка. В частности, обнаруженные в валах и рвах городищ Архангельское, Верхнее Казачье, Волошино-1, Пекшево, Петино, Семилуки (рис. 2, 1, 2, 5, 6, 9, 11–16 ).

Иное оружие исключительно редко. На Семилукском городище были обнаружены два железных наконечника и два втока копий [17, с. 58]. Впрочем, один из наконечников тоже размещался в ритуальной яме [30, с. 309]. Но-один вток залегал в засыпке рва (рис. 2, 17 ). С других поселений происходят семь маловыразительных обломков, предположительно мечей или копий [14, с. 42; 18, с. 74].

Деталей защитного доспеха ни на поселениях, ни в могилах проживавших там людей до сих пор не обнаружено. Между тем именно такое вооружение свидетельствует о регулярности военных столкновений [39, с. 36].

Относительно скудный набор оружия на поселениях дополняет малое число предметов, которые можно соотнести со снаряжением воина-всадника. Это железные и костяные псалии, представленные 14 экземплярами, и иные принадлежности конской узды (металлические налобники, ворворки, бляшки и подобные им изделия из кости), каковых известно 28 (см. таблицу).

Три-четыре костяных псалия с зооморфными изображениями, возможно, использовались в культовых практиках [30, с. 311]. Другие же предметы, прежде всего металлические, концентрировались в районе городищен-ских укреплений и вполне могли остаться от боестолкновений [15, с. 7]. В частности, пса-лий, налобник, ворворки и подвеска, обнаруженные при раскопках оборонительных сооружений городищ Верхнее Казачье, Пекшево, Петино и Семилуки (рис. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 18 ).

Малочисленность предметов вооружения и конской упряжи на поселениях усугубляется их хронологической неоднородностью и неочевидной принадлежностью местным жителям . Поэтому не приходится сомневаться, что представители оседлого населения, вооруженные в основном луком со стрелами, не являлись серьезной боевой силой. В связи с этим проблематично представить их участие в военных походах. Разве только как во II в. описал Полиэн: «Скифы перед сражением с трибаллами приказали земледельцам и коневодам показаться вдали с табунами лошадей, когда узнают, что они вступили в сражение с врагами», чтобы создать видимость подоспевшей помощи [9, с. 217–218].

В то же время военные конфликты для оседлого населения были неотъемлемой частью повседневности. Достаточно красноречиво об этом говорят городища, которых в регионе за полсотни.

Принято считать, что эти крепости составляли фронтальный рубеж обороны, перманентно защищая территорию проживания среднедонских племен от набегов степняков-кочевников [10, с. 8; 13, с. 51]. Однако предназначение городищ, разбросанных по всему ареалу культуры, удаленных друг от друга на многие километры и нередко не обладавших значительными фортификационными сооружениями, не таково, чтобы «держать границу на замке». По-видимому, оно заключалось в том, чтобы защитить жителей близлежащей округи от нападения небольших отрядов. Данной задаче вполне соответствует структура размещения таких опорных крепостей, во многом обусловленная ландшафтными особенностями донской лесостепи.

Городища, как, впрочем, и другие памятники оседлости, тяготеют к тем участкам речных долин, которые, судя по распространению соответствующих почв, в древности были покрыты лесами (рис. 1). Следы древесной растительности всегда прослеживаются в погребенных под валами почвах [32, табл. 3].

Обширные междуречные пространства на большей части региона занимали степи. Из памятников археологии заметным числом там представлены только случайные находки мечей скифских типов (рис. 1). Надо полагать, что эти территории входили в зону расселения южных номадов, от которых и исходила угроза нападений.

Вооруженные конфликты двух групп среднедонского населения, различавшихся социальным, культурно-хозяйственным и, как предполагается, этническим статусами, могли иметь место, особенно в начале скифской эпохи. Но едва ли они происходили на регулярной основе. Ведь некрополи полукочевников размещались в непосредственной близости от городищ и поселений (рис. 1), что могло быть только в условиях мирного симбиоза. Упомянутые выше случаи смертельных ранений погребенных под курганами индивидов, скорее, свидетельствуют о междоусобицах в их собственной среде, социально и экономически неоднородной. Проявления враждебных отношений в кочевых сообществах вполне отчетливо просматриваются в материалах северопричерноморских курганов [4]. Внутри же оседлого населения донской лесостепи столкновения если и случались, то явно не выходили за рамки бытовых. Такое предположение проистекает из невысокой степени военизированности и невыраженной имущественной дифференциации земледельческих сообществ.

Следы военных действий присутствуют практически на всех среднедонских городищах. На первый взгляд, таковыми являются разрозненные человеческие останки, обнаруженные на ряде поселений [24]. Появление массовых захоронений на Семилукском городище А.П. Медведев объясняет насильственной гибелью насельников городища [13, с. 145– 152]. Нужно сказать, что отдельные кости и скелеты, встреченные на поселениях по всей скифской лесостепи, исследователи интерпретируют по-разному, но нередко действительно связывают с войной [25]. Тем не менее имеются веские основания признать в таких антропологических материалах не свидетельства кровопролитных сражений, а проявления ритуально-обрядовых практик [23; 24].

Признаком военных конфликтов зачастую выступают следы пожаров. Правда, в почвенных напластованиях поселений продукты горения сохранились плохо. Об уничтожении наземных строений огнем можно лишь догадываться по наличию там обожженных комков глиняной обмазки стен.

Более наглядно пожарища просматриваются в оборонительных сооружениях. Укрепления изучались раскопками уже на 26 городищах [26]. Только в одном случае воздействие огня не было прослежено. Как правило, насыпи валов и заполнения рвов сохранили прослойки обожженной или насыщенной золой земли, угли или крупные фрагменты горелого дерева [20, табл. 1].

В последнее время среди исследователей лесостепных городищ вновь стала популярной идея о том, что оборонительные валы преднамеренно обжигались для придания прочности насыпному грунту [8]. Однако аргументация ее сторонников не убеждает. Прослойки прокаленной почвы в валах среднедонских городищ не образуют, за редчайшими исключениями, сверхплотной массы, да и составляют обычно лишь малую часть объема насыпи. Нет никаких доказательств целенаправленного обжига грунта ни на месте, ни, как это иногда предполагается, на стороне. В то же время зачастую автору удавалось проследить, что грунт в насыпи вала приобрел характерную окраску от непосредственного контакта с рухнувшими остатками горящих деревянных конструкций.

Тому, что пожары возникали, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев, в результате штурма городищенских фортификаций есть как прямые, так и косвенные подтверждения.

Во-первых, довольно маломощные фортификации, изначально существовавшие на многих городищах, после пожаров, как правило, радикально усиливались. Исключение, видимо, составляют городища Верхняя Покровка-2, Ксизово-2 и Чертовицкое-2. На двадцати одном городище укрепления были вновь возведены, при этом сооружались рвы и валы, прежде обычно отсутствовавшие. Нередко новые работы требовали значительных трудозатрат. Так, на Семилукском городище после пожара были срыты не вполне отстроенные ров и вал, и на некотором удалении от них сооружены новые. На городище у с. Каменка древним землекопам пришлось прорубать насыщенный известняковым щебнем материк. На городищах Большое Сторожевое и Россошки были возведены две линии валов и рвов, а на городище у с. Губаре-во – четыре. Как представляется, эти и другие факты свидетельствуют о характере и масштабе случившихся катастроф.

Во-вторых, как уже говорилось, наконечники стрел находили непосредственно в горо-дищенских валах и рвах.

В-третьих, редкие обломки наконечников копий или клинков мечей появились на поселениях, вероятнее всего, в результате применения оружия по прямому назначению.

Наконец, в-четвертых, только военной угрозой можно, пожалуй, объяснить сокрытие клада женских украшений на Семилукском городище [17, с. 64].

Стратиграфически прослежено, что обычно пожары и последующее восстановление укреплений происходили один или два раза. Исходя из этих наблюдений, надо полагать, что крупные сражения на городищах были относительно редки. Датировка этих событий затруднена, поскольку хронология среднедонских памятников разработана, по существу, лишь в общих чертах. Все же в некоторых случаях помогают сориентироваться радиоуглеродные даты.

Где-то во второй половине VI – первой половине V в. до н. э. горели древнейшие укрепления городища Верхнее Казачье [27, с. 211–212]. В рамках второй половины V – первой половины IV в. до н. э. датирован обугленный фрагмент оборонительной стены Большого Сторожевого городища [37, с. 144]. По горловине амфоры второй половиной V – началом IV в. до н. э. определена хронология постройки, сгоревшей вместе с укреплениями на III Чертовицком городище [12, с. 48]. Скорее всего, во второй четверти IV в. до н. э. или немногим позже произошел пожар на Семилукском городище [21, с. 207].

Судя по этим датировкам, периоды нестабильности в регионе приходились на то время, когда военная напряженность возрастала по всей Скифии [1, с. 190–191, 210–211; 36, с. 82–83].

Прекращение функционирования среднедонских поселений, по крайней мере, основной их массы, принято относить к рубежу IV–III вв. до н. э. и связывать с разрушительным для всей Скифии сарматским наше- ствием [1, с. 251; 3, с. 322–323; 13, с. 145–152; 19, с. 266–267]. Между тем в случае разгрома городищ на вершинах их валов остались бы обугленные фрагменты деревянных укреплений или хотя бы углисто-золистые прослойки. Даже если продукты горения были развеяны ветром и переработаны почвообразовательными процессами, то они неизбежно сохранились бы вверху заполнения рвов. Однако такого рода стратиграфических свидетельств немного, и, главное, их нельзя связать с обозначенным временем.

Так, укрепления городищ Верхняя Покровка-2 и Ксизово-2 не восстанавливались после пожара, но их разрушение относится, очевидно, к рубежу VI–V вв. до н. э. На городищах Русская Тростянка и Чертовицкое-2 следы огня имеются в верхней части валов, но недатированные. Фортификационные сооружения Семилукского городища перестраивались в древнерусское время, поэтому удалось зафиксировать только ранние разрушения.

Результаты раскопок оборонительных линий большей части городищ свидетельствуют о том, что финал среднедонской культуры скифского времени, скорее всего, не был обусловлен военной катастрофой.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-78-10087 «Системы жизнеобеспечения оседлых социумов скифо-сарматской эпохи в донской лесостепи», project/23-78-10087/

ACKNOWLEDGMENTS

The study was carried out by the grant of the Russian Science Foundation No. 23-78-10087 “Life support systems of sedentary societies of the Scythian-Sarmatian age in the Don forest-steppe”,

ПРИЛОЖЕНИЕ

Свидетельства военных столкновений на среднедонских поселениях скифского времени

Evidence of military clashes on the settlements of the Middle Don basin of the Scythian Age

|

№ п/п |

Памятники |

Раскопанная площадь (кв. м) |

Предметы вооружения и конского снаряжения |

Фортификации |

|||||

|

Наконечники стрел |

Наконечники и втоки копий |

Обломки мечей или копий |

Пса-лии |

Уздечные при-надлеж-ности |

Следы пожаров |

Наличие перестроек |

|||

|

1 |

с. Верхнее Казачье, городище |

1 299 |

3 |

2 |

6 |

+ |

+ |

||

|

2 |

с. Каменка, поселение |

1 264 |

1 |

||||||

|

3 |

с. Каменка, городище |

200 |

1 |

+ |

+ |

||||

|

4 |

с. Ксизово, городище 2 |

13 |

+ |

– |

|||||

|

5 |

с. Ксизово, поселение 19 |

2 704 |

5 |

1 |

|||||

|

6 |

с. Ксизово, поселение 17 |

4 841 |

1 |

||||||

|

7 |

с. Ксизово, городище 1 |

144 |

+ |

+ |

|||||

|

8 |

с. Дегтевое, городище |

36 |

+ |

+ |

|||||

|

9 |

с. Курино, поселение 1 |

562 |

|||||||

|

10 |

с. Конь-Колодезь, городище |

292 |

1 |

? |

? |

||||

|

11 |

с. Отскочное, городище |

384 |

? |

? |

|||||

|

12 |

с. Сенное, городище |

800 |

? |

? |

|||||

|

13 |

с. Пекшево, городище |

2 676 |

3 |

1 |

4 |

4 |

+ |

+ |

|

|

14 |

с. Староживотинное, поселение 3 |

749 |

|||||||

|

15 |

с. Староживотинное, Животинное городище |

2 803 |

+ |

+ |

|||||

|

16 |

с. Чертовицы, городище 3 |

> 3 000 |

1 |

+ |

+ |

||||

|

17 |

с. Чертовицы, поселение 2 |

> 900 |

|||||||

|

18 |

с. Чертовицы, городище 2 |

260 |

+ |

– |

|||||

|

19 |

с. Чертовицы, городище 1 |

120 |

+ |

+ |

|||||

|

20 |

г. Воронеж, городище Егеревский кордон |

34 |

+ |

+ |

|||||

|

21 |

г. Воронеж, Лысогорское поселение 3 |

> 200 |

4 |

||||||

|

22 |

г. Воронеж, Кузнецовское городище |

183 |

2 |

? |

? |

||||

|

23 |

с. Подгорное, поселение 3 |

604 |

1 |

||||||

|

24 |

с. Подгорное, поселение 5 |

192 |

1 |

||||||

|

25 |

г. Воронеж, дачн. пос. Сады, городище |

74 |

– |

– |

|||||

|

26 |

с. Губарево, городище |

134 |

+ |

+ |

|||||

|

27 |

г. Семилуки, городище |

3 774 |

21 |

4 |

2 |

5 |

+ |

+ |

|

|

28 |

с. Петино, городище |

276 |

2 |

+ |

+ |

||||

|

29 |

с. Устье, городище |

288 |

1 |

+ |

+ |

||||

|

30 |

с. Архангельское, городище |

> 1 170 |

2 |

1 |

2 |

+ |

+ |

||

|

31 |

с. Россошки, городище 1 |

> 550 |

+ |

+ |

|||||

|

32 |

с. Сторожевое Первое, Малое городище |

348 |

+ |

+ |

|||||

|

33 |

с. Сторожевое Первое, Большое городище |

1 338 |

6 |

1 |

+ |

+ |

|||

|

34 |

хут. Титчиха, поселение 1 |

> 7 000 |

|||||||

|

35 |

хут. Титчиха, поселение 2 |

856 |

3 |

2 |

1 |

||||

|

36 |

хут. Аверино, городище |

144 |

+ |

+ |

|||||

|

37 |

хут. Мостище, городище |

3 747 |

4 |

1 |

2 |

+ |

+ |

||

|

38 |

с. Волошино, городище 1 |

3 761 |

6 |

3 |

2 |

+ |

+ |

||

|

39 |

с. Волошино, городище 2 |

178 |

? |

? |

|||||

|

40 |

с. Круглое, городище |

168 |

? |

? |

|||||

|

41 |

с. Русская Тростянка, городище |

342 |

1 |

+ |

+ |

||||

|

42 |

хут. Городище, Кировское городище |

336 |

1 |

2 |

2 |

? |

? |

||

|

43 |

с. Верхняя Покровка, городище 2 |

214 |

+ |

– |

|||||

|

44 |

с. Стрелецкое, городище 2 |

368 |

+ |

? |

|||||

Рис. 1. Памятники среднедонской культуры скифского времени:

а – городище; б – городище со следами пожаров и перестроек фортификаций; в – неукрепленное поселение; г – курганный могильник; д – случайная находка меча; е – почвы лесных типов

Примечание. Нумерация городищ соответствует приведенной в таблице.

Fig. 1. Monuments of the Middle Don Culture of the Scythian Age:

а – hillfort; б – hillfort with traces of fires and reorganizations of fortifications; в – not strengthened settlement;

г – barrow cemetry; д – occasional find of the sword; е – soils of forest types

Note. The numbering of the hillforts corresponds to that given in the table.

Рис. 2. Предметы вооружения и конского снаряжения, найденные на оборонительных линиях городищ: 1 – Архангельское; 2 – 4 – Верхнее Казачье; 5 – Волошино-1; 6 – 8 – Пекшево; 9, 10 – Петино; 11 – 18 – Семилуки.

1, 3, 4, 6, 9–14 – бронза; 2, 5, 7, 8, 15–18 – железо

Fig. 2. The objects of weapons and horse equipment found on the defensive lines of the hillforts:

1 – Arkhangelskoye; 2 – 4 – Verkhneye Kazachye; 5 – Voloshino-1; 6 – 8 – Pekshevo; 9,10 – Petino; 11 – 18 – Semiluki.

1, 3, 4, 6, 9–16 – bronze; 2, 5, 7, 8, 15–18 – iron

Список литературы Свидетельства войны на среднедонских поселениях скифской эпохи

- Алексеев А. Ю. Хронография Европейской Скифии VII–IV веков до н.э. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2003. 416 с.

- Володин С. А., Добровольская М. В., Нелюбов С. А., Шевченко А. А. Население Среднего Дона скифской эпохи по данным биоархеологии // Евразия в энеолите – раннем средневековье (инновации, контакты, трансляции идей и технологий): материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения выдающегося исследователя древностей Южной Сибири и Центральной Азии Михаила Петровича Грязнова (1902–1984). СПб.: Ин-т истории материал. культуры РАН, 2022. С. 165–167. DOI: http://doi.org/10.31600/978-5-6047952-2-4.165-167

- Гуляев В. И. На восточных рубежах Скифии (древности донских скифов). М.: Ин-т археологии РАН, 2010. 344 с.

- Дараган М. Н. Скифские междоусобицы // Вестник древней истории. 2016. Т. 76, № 1. С. 22–62.

- Добровольская М. В. К антропологии населения Среднего Дона в скифское время // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: труды Донской (Потуданской) археологической экспедиции ИА РАН, 2001–2003 / отв. ред. В. И. Гуляев. М.: Ин-т археологии РАН, 2004. С. 69–106.

- Добровольская М. В. Боевые травмы в изучении антропологических материалов из среднедонских некрополей V–IV вв. до н. э. // Краткие сообщения Института археологии. 2013. Вып. 231. С. 131–141.

- Калинина И. В. Очерки по исторической семантике. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. гос. ун-та, 2009. 268 с.

- Крютченко А. А. К вопросу о преднамеренном обжиге валов лесостепных городищ скифского времени // Древности 2013. Харьков: ООО «НТМТ», 2013. Вып. 12. C. 155–162.

- Латышев В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // Вестник древней истории. 1948. № 2. С. 215–314.

- Либеров П. Д. Памятники скифского времени на Среднем Дону. М.: Наука, 1965. 110 с. (Свод археологических источников; вып. Д1-31).

- Марков Г. Е. Скотоводческое хозяйство и кочевничество: дефиниции и терминология // Советская этнография. 1981. № 4. С. 83–94.

- Медведев А. П. III Чертовицкое городище (материалы 1-ой половины I тыс. н.э.) // Археологические памятники Верхнего Подонья первой половины I тысячелетия н.э. / отв. ред. А. П. Медведев. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1998. С. 42–84. (Археология восточноевропейской лесостепи; вып. 12).

- Медведев А. П. Ранний железный век лесостепного Подонья. Археология и этнокультурная история I тысячелетия до н.э. М.: Наука, 1999. 160 с.

- Меркулов А. Н. Поселение скифского времени у хутора Титчиха на Среднем Дону. Воронеж: Изд-во Воронеж. пед. ун-та, 2021. 108 с.

- Неретина Ю. А., Меркулов А. Н. Элементы конской упряжи с поселений скифского времени лесостепного Подонья // Filo Ariadne. 2020. № 3. С. 1–12. URL: http://filoariadne.esrae.ru/21–346

- Петренко В. Г. Локальные группы скифо-образной культуры лесостепи Восточной Европы // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время (Археология СССР) / отв. ред. А. И. Мелюкова. М.: Наука, 1989. С. 67–80.

- Пряхин А. Д., Разуваев Ю. Д. Семилукское городище позднескифского времени на р. Дон (основные результаты раскопок 1984–1993 г.) // Археологические памятники Среднего Поочья / отв. ред. В. П. Челяпов. Рязань: НПЦ по охране и использ. памятников истории и культуры Ряз. обл., 1995. С. 43–68.

- Пузикова А. И. Поселения Среднего Дона // Население Среднего Дона в скифское время / отв. ред. А. П. Смирнов. М.: Наука, 1969. С. 41–81. (Материалы и исследования по археологии СССР; № 151).

- Пузикова А. И. Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья (Публикация комплексов). М.: Ин-т археологии РАН, 2001. 272 с.

- Разуваев Ю. Д. О следах военных столкновений на городищах скифской эпохи в лесостепном Подонье // Древности Восточной Европы: сб. науч. тр. К 90-летию Б.А. Шрамко / отв. ред. С. И. Посохов. Харьков: Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2011. С. 235–245.

- Разуваев Ю. Д. Результаты исследований оборонительных сооружений Семилукского городища в 2012 г. // Восточноевропейские древности / отв. ред. А. Н. Ворошилов. Воронеж: Науч. кн., 2013. С. 196–211.

- Разуваев Ю. Д. О грунтовых могильниках скифского времени в донской лесостепи // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 2014. № 2. С. 103–111.

- Разуваев Ю. Д. Могильник на Семилукском городище скифского времени в свете новых исследований // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 2015. № 2. С. 98–107.

- Разуваев Ю. Д. Находки человеческих костей на поселениях скифского времени в лесостепном Подонье // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2018. Т. 23, № 6. С. 6–17. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2018.6.1

- Разуваев Ю. Д. Разрозненные человеческие останки на поселениях Лесостепной Скифии: обзор интерпретационных подходов // Вестник Томского государственного университета. История. 2018. № 55. С. 142–147. DOI: http://doi.org/10.17233/19988613/55/21

- Разуваев Ю. Д. История изучения городищенских фортификаций эпохи раннего железа в лесостепном Подонье // Археологическое наследие. 2019. № 1 (2). С. 146–158.

- Разуваев Ю. Д. Городище у с. Верхнее Казачье: три среза скифской эпохи на Верхнем Дону // Археологическое наследие. 2020. № 1 (3). С. 209–223.

- Разуваев Ю. Д. Раскопки поселения и культовых сооружений скифо-сарматского времени на северной окраине Воронежа // Filo Ariadne. 2020. № 2. С. 1–18. URL: http://filoariadne.esrae.ru/20-331

- Разуваев Ю. Д. Грунтовый могильник скифского времени у с.Ксизово на Верхнем Дону (новые данные) // Краткие сообщения Института археологии. 2021. Вып. 264. С. 127–147. DOI: http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.264.127-147

- Разуваев Ю. Д. Обиходные вещи в культовых практиках среднедонского оседлого населения скифской эпохи // Stratum plus. Археология и культурная антропология. 2022. № 3. С. 305–318. DOI: https://doi.org/10.55086/sp223305318

- Разуваев Ю. Д., Решетова И. К. Групповое захоронение в заброшенном колодце на городище скифской эпохи близ г. Задонска // Уральский исторический вестник. 2021. № 4 (73). С. 41–49. DOI: http://doi.org/10.30759/1728-9718-2021-4(73)-41-49

- Разуваев Ю. Д., Чендев Ю. Г. Ландшафтное окружение городищ и курганов скифского времени в донской лесостепи // Stratum plus. Археология и культурная антропология. 2021. № 3. С. 343–356.

- Решетова И. К., Добровольская М. В. Новые антропологические источники в изучении скифоидного населения Среднего и Верхнего Подонья // Восточноевропейские древности / отв. ред. Ю. Д. Разуваев. Воронеж: Науч. кн., 2012. С. 154–164.

- Савченко Е. И. Вооружение и предметы снаряжения населения скифского времени на Среднем Дону // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: труды Донской (Потуданской) археологической экспедиции ИА РАН, 2001–2003 / отв. ред. В. И. Гуляев. М.: Ин-т археологии РАН, 2004. С. 151–277.

- Савченко Е. И. Снаряжение коня скифского времени на Среднем Дону, как археологический источник // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Труды Донской (Потуданской) археологической экспедиции ИА РАН, 2004–2008 / отв. ред. В. И. Гуляев. М.: Ин-т археологии РАН, 2009. С. 221–325.

- Скорый С. А. Скифы в Днепровской Правобережной Лесостепи (проблема выделения иранского этнокультурного элемента). Киев: Ин-т археологии НАНУ, 2003. 197 с.

- Шевченко А. А. Городище скифского времени Большое Сторожевое на Среднем Дону (реконструкция и хронология оборонительных сооружений) // Проблемы археологии Восточной Европы. К 85-летию Бориса Андреевича Шрамко. Харьков, 2008. С. 142–145.

- Шепель Е. А. Население Семилукского городища скифского времени (по антропологическим материалам) // Археологические памятники Восточной Европы / отв. ред. А. Т. Синюк. Воронеж: Изд-во Воронеж. педун-та, 2002. С. 145–156.

- Шнирельман В. А. У истоков войны и мира // Война и мир в ранней истории человечества. М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН,1994. Т. 1. С. 9–175.

- Яниш Е. Ю., Меркулов А. Н. Новые остеологические материалы с поселений скифского времени на Верхнем и Среднем Дону // История: факты и символы. 2016. Вып. 4. С. 85–92.