Свияжский керамический штамп-матрица для изготовления изразцов

Автор: Зубарева М.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

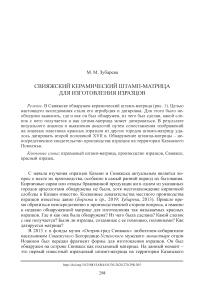

В Свияжске обнаружен керамический штамп-матрица (рис. 1). Целью настоящего исследования стали его атрибуция и датировка. Для этого было необходимо выяснить, где и как он был обнаружен, из чего был сделан, какой слепок с него получается и как штамп-матрица может датироваться. В результате визуального анализа и выявления аналогий путем сопоставления изображений на лицевых пластинах красных изразцов из других городов штамп-матрицу удалось датировать второй половиной XVII в. Обнаружение штампа-матрицы - непосредственное свидетельство производства изразцов на территории Казанского Поволжья.

Изразцовый штамп-матрица, производство изразцов, свияжск, красный изразец

Короткий адрес: https://sciup.org/143180598

IDR: 143180598 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.298-305

Текст научной статьи Свияжский керамический штамп-матрица для изготовления изразцов

В 2013 г. в фонды музея «Остров-град Свияжск» любителем-собирателем насельником Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря отцом Иоанном был передан фрагмент формы для изготовления изразцов. Он был обнаружен на острове Свияжск как подъемный материал. На данный момент – это первый известный изразцовый штамп-матрица на территории Казанского http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.270.298-305

Рис. 1. Штамп-матрица из Свияжска

1 – лицевая и оборотная стороны; 2 – графическая реконструкция штампа-матрицы; 3 – керамический слепок со штампа-матрицы

Поволжья. Он керамический. Сохранился только фрагмент левого верхнего (или нижнего правого) угла (рис. 1: 1 ). Размеры фрагмента составляют: 9 × 9,4 × 4,6 см. На нем имеются следующие утраты: значительный скол неправильной формы на рабочей поверхности практически на всю высоту и другие крупные сколы.

Для изготовления матрицы использовалась красножгущаяся глина, поверхность которой в процессе производства стала черного цвета с отливами, как будто лощеная. На этой вороной поверхности в углублениях рельефа четко видны светлые следы, вероятнее всего, оставленные сырой глиной в процессе изготовления слепков штампом-матрицей.

Обращаясь к изображению, которое можно было получить благодаря свияжской форме, нужно отметить, что удалось сделать графическую реконструкцию полного размера обнаруженного штампа-матрицы (рис. 1: 2 ). Ее размеры составили 18 × 18 см. Традиционные размеры изразцов «большой руки» составляют 19,5–20 см и соответственно «малой руки» – 12–16 см ( Розенфельдт , 1968. С. 59). При помощи свияжской формы, с учетом усадки глины в процессе производства на 10 %, создавали изразцы размером около 16 × 16 см. Таким образом, они соответствовали размеру изразцов так называемой малой руки.

Сама находка штампа-матрицы относится к числу редчайших в России. Изразцы преимущественно изготавливали в деревянных формах, таких как форма, хранящаяся в ГИМ ( Филиппов , 1938. С. 36). Единичные обломки керамических форм относятся к более позднему периоду. Бытовало даже мнение, что такие формы можно использовать только для поливных изразцов, так как рисунок при этом получается несколько расплывчатым, а полива этот недостаток нивелирует ( Борзова и др. , 2011. С. 381). В московской гончарной слободе был обнаружен глиняный штамп ( Рабинович , 1947. С. 65). Кроме того, небольшие фрагменты штампов были обнаружены при раскопках в Смоленске ( Пронин, Соболь , 2013. С. 13). А также в черте города Калининграда выявлено большое количество керамических матриц изразцов немецкого производства, что отражает типичную для Западной Европы традицию ( Зоц, Зоц , 2021. С. 7–16; Зоц , 2020. С. 326).

В центре изразцового производства – мастерских Нового Иерусалима бóль-шая часть форм для оттискивания рельефных изразцов традиционно была деревянной, о чем мы узнаем благодаря письменным источникам. А вот упоминаний об использовании там глиняных матриц не обнаружено. Впрочем, и сама технология этого производства практически никак не описана ( Глазунова , 2015. С. 196).

В мастерских Нового Иерусалима изготавливали красные широкорамочные изразцы. Помимо самих изразцов найдены фрагменты четырех глиняных штампов-матриц: два из них предназначены для изготовления красных широкорамочных изразцов, один – для изразца с растительным орнаментом по образцу изразцов Троице-Сергиевой лавры и один – для углового изразца с символическими фигурами ( Борзова и др. , 2011; Глазунова , 2015; Глазунова , 2021. С. 274).

Со свияжского штампа в лабораторных условиях был сделан глиняный слепок (рис. 1: 3 ), который затем был обожжен.

В результате визуального анализа лицевой пластины слепка можно сделать выводы, что матрица предназначалась для изготовления стенных (лицевых) рамочных изразцов готического набора печи. На форме есть контррельеф рамки шириной 1,1 см в сыром виде и, вероятно, 1 см – в готовом. Четко видно, что рамка изготовленных этим штампом изразцов была узкой, как на поздних рамочных изразцах.

Также в штампе контррельефом выполнен узор в виде фрагмента круглого медальона с широкой жгутообразной рамкой. Максимальная глубина узора составляет 0,6 см. К жгуту примыкает маленький сохранившийся участок рабочей поверхности, представляющий собой ровную поверхность, равномерно углубляющуюся от внутренней границы рамки медальона к центру лицевой пластины. То есть медальон возвышался над лицевой пластиной. Можно предположить, что рамка медальона была однородной по всей длине. Но узнать, был ли угловой мотив на штампе, невозможно, и если был, то какой. А самое главное – какой сюжет был помещен внутри медальона?

В данном случае самое логичное – обратиться к имеющимся в Свияжске известным изразцам с медальонами. На них мы видим в основном зубчатые окантовки медальонов. Аналогичных или подобных тому, что есть на штампе, не встречено.

Поскольку с казанскими изразцами у свияжских много общего, обратимся для поиска аналогов к коллекциям Казани. На казанских изразцах на некоторых сюжетах красных изразцов действительно имеется медальон. В нем представлены следующие сюжеты: маленькие птицы на дереве, геометрический орнамент, сирин (сюжет не достоверно ясен), библейские сюжеты, двуглавый орел. На тех изразцах, где помещены библейские сюжеты и двуглавый орел, рамка медальона жгутообразная, очень похожая на ту, что есть на свияжском штампе, но манера исполнения рамки иная. Также на казанских образцах имеются угловые мотивы и чаще всего – это трилистник ( Зубарева , 2011. Рис. 1б; 2013. Рис. 3е; 4 д).

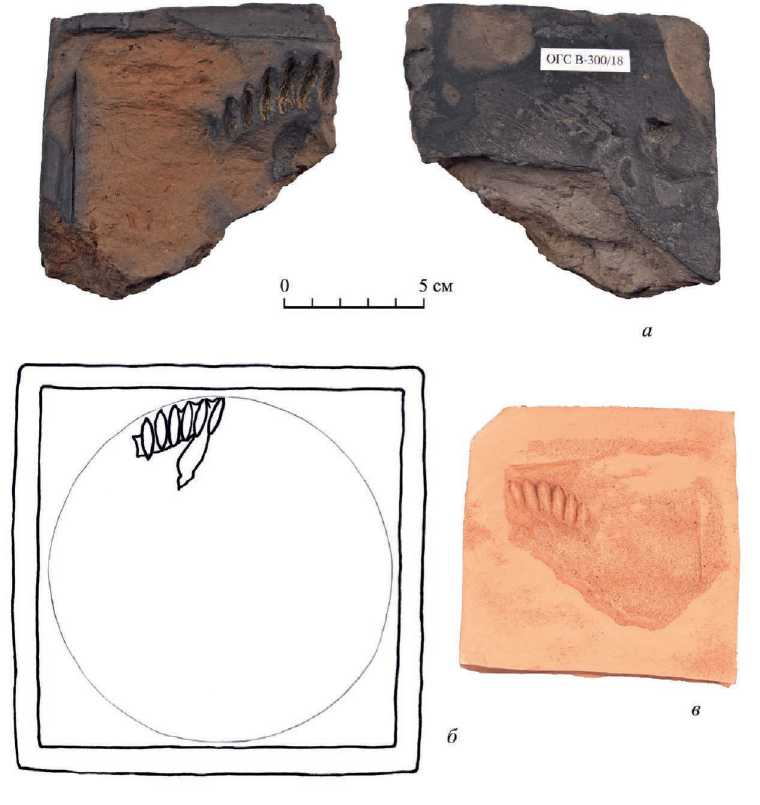

Начнем сравнение с изразцов с библейскими сюжетами. Они представлены стенными изразцами двух размеров: «большой руки» (16 × 16 см) и «малой руки» (12,5 × 12,5 см) ( Зубарева , 2011. С. 35, 36). Среди изображений выделяются три сюжета. Первый – древо познания добра и зла, обвившийся вокруг него змей и Адам с Евой по обе стороны от него. Второй сюжет – возвращение соглядатаев из Земли обетованной с огромной виноградной гроздью на жерди (рис. 2: 1 ). Размеры фрагмента составляют: 16 × 11,7 см, ширина рамки – 0,7 см. На третьем клейме изображен растительный орнамент – пальметта, схожая с распространенным древнегреческим орнаментом. Все медальоны слега выпуклой формы. По данным стратиграфии и конструктивным признакам время их бытования определяется XVII в. (Там же).

По конструкции изразцы с библейскими сюжетами близки изразцам Польши, Литвы, Беларуси XVI–XVII вв. ( Lemmen , 1993. P. 27), а по тематике изображения – плиткам Нидерландов, Люксембурга и Бельгии XVI в.

Другой сюжет в жгутовом медальоне в Казани – геральдический двуглавый орел. На казанских изразцах обычно его изображают с расправленными крыльями и хвостом и с чистой грудью. На всех фрагментах оперение орлов передается тщательно. Встречаются композиции как с коронами над обеими головами, так и без них. Медальон встречается в виде зубчиков либо в виде жгута, а также есть изразцы без медальонов и пальметт. Все медальоны плоские. Угловые мотивы в виде трилистников иногда изображаются листьями, направленными от угла к медальону, а иногда наоборот, от медальона к углу (рис. 2: 2 ). Размеры фрагмента на этом рисунке составляют: 8,8 × 9,9 см, ширина рамки 1,2 см.

По замечанию Р. Л. Розенфельдта, на изразцах в Москве двуглавых орлов изображали так же. Кроме того, стоит отметить, что все орлы на ранних красных изразцах изображаются всегда не в жгутовой, а в дополнительной круглой рамке, разделенной зубчиками. Углы их лицевой пластины обычно украшены трилистниками ( Розенфельдт , 1968. C. 62. Табл. 20. Рис. 15; 17).

Изразцы с рамками медальонов в виде жгута и в виде рядов зубчиков, а кроме того, и с заполнением углов трилистниками были обнаружены на территории

Рис. 2. Красные изразцы из Казанского кремля

1 – изразец с изображением соглядатаев (исследователь Ситдиков А. Г., раскоп X 1998 г.); 2 – изразец с изображением двуглавого орла (исследователь Халиков А. Х., раскопки 1977 г.)

Романова двора в Москве ( Мирясова , 2009. С. 414. Рис. 167). На них изображены двуглавые орлы. В основном датировать их невозможно. Только один из них – с зубчатым медальоном – имеет привязку к концу XVII в. (Там же. С. 123). Изразец с жгутовой рамкой медальона, согласно художественным особенностям изображения, А. А. Мирясова относит к позднему периоду бытования красного изразца. Кроме собственно изображений двуглавых орлов найдены обломки с изображениями различных дополнительных круговых рамок: в виде жгута и в виде растительных побегов, в которые, вероятнее всего, был вписан орел. Два фрагмента датируются слоями третьей четверти XVII в., один – первой четвертью XVII в. Наиболее ранняя находка этой серии, которая сохранила изображение орла, относится к горизонту второй четверти XVII в. (Там же. С. 124).

В Ярославле встречаются красные широкорамочные изразцы с медальонами со жгутовой рамкой и угловыми мотивами в виде трилистников. Первый изразец располагался в наружном декоре зданий Афанасьевского монастыря и датируется 1664 г. В медальоне изображен кентавр ( Маслих , 1983. Рис. 49). Другой изразец располагался в наружном декоре церкви Николы Мокрого в Ярославле, возведенной в 1665–1672 гг. На изразце в центре медальона изображен волк-оглядыш с процветшим хвостом ( Маслих , 1976. Рис. 47). Другой изразец обнаружен в предместье Ярославля – Коровниках, и на нем изображен конь-единорог ( Филиппов , 1938. Рис. 41).

В Спас-Тушино на территории лагеря Лжедмитрия II под Москвой был обнаружен изразец с двуглавым орлом с жгутовой рамкой медальона (Там же. Рис. 63). Размер его одной стороны составляет 18,8 см.

Изразец, на котором двуглавый орел с близко расположенными и не увенчанными коронами головами вписан в медальон со жгутовой рамкой с пустыми углами, покрыт поливой. Происходит он из великокняжеского дворца Михаила Федоровича в Московском Кремле и не имеет точной датировки ( Баранова , 2006. С. 69). Таким образом, мы видим, что изразцы с изображением двуглавого орла в медальоне на территории России датируются последней третью XVII в.

Рамочные изразцы, внутри которых располагался небольшой медальон с ровной или жгутообразной рамкой, бытовали в Литве в XVI в. Как поле изразца, так и медальон оставались пустыми ( Katalynas , 2016. P. 282, 283, 353). Обычно в литовской литературе этот жгут вокруг медальона называется короной. А медальон в отличие от плоской лицевой пластины значительно выдается над поверхностью лицевой пластины (надут). Датируются эти изразцы XVI–XVII вв.

Подводя итоги, необходимо отметить, что в Свияжске как подъемный материал был обнаружен редкий керамический штамп-матрица. Исследование находки приводит к предположению, что, вероятнее всего, на матрице было изображение двуглавого орла. Это предположение основано на том, что ярославская изразцовая традиция в XVII в. Свияжску не была близка, а значит, единороги и кентавры вряд ли могли там появиться. Московская изразцовая традиция была намного ближе к свияжской, особенно в ранний период истории свияжского изразца. Но это всего лишь предположение. Исследование будет продолжено, и, вероятно, еще будут выявлены изразцы с жгутовыми медальонами, как на матрице.

Поскольку в Свияжске полива на изразцах появилась достаточно поздно и даже с ее распространением заказчики предпочитали использовать более дешевую неполивную продукцию, можно сделать вывод, что изразцы, изготовленные с помощью обнаруженного штампа-матрицы, были неполивными. В подтверждение этого можно отметить, что в настоящий момент в коллекциях Свияжска выявлено только порядка трех красных изразцов, покрытых поливой, и среди них нет изразцов с медальонами.

Согласно аналогам известным в Москве изразцам, свияжскую матрицу можно датировать второй половиной XVII в. К этому заключению нас приводит анализ конструкции изразца, в частности – ширина его рамки. Кроме того, в разных городах изображение с медальоном на изразцах появилось позже многих других. Также в пользу этого вывода говорит и то, что штамп был поздний – керамический.

Обнаружение же штампа-матрицы в Свияжске – это непосредственное свидетельство того, что на территории Казанского Поволжья во второй половине XVII в. производились изразцы.

Список литературы Свияжский керамический штамп-матрица для изготовления изразцов

- Баранова С. И., 2006. Москва изразцовая. М.: Москвоведение. 400 с.

- Борзова С. В., Глазунова О. Н., Елкина И. И., 2019. Сквозь века и культуры: реконструкция изразцовой печи XVII в. из Свияжска // Археология и художественное видение: исторические контексты / Отв. ред. Л. Ю. Лиманская. М.: Издат. центр Рос. гос. гуманитар. ун-та. С. 335–342.

- Борзова С. В., Глазунова О. Н., Майорова Е. В., 2011. Рельефные печные изразцы XVII – начала XVIII века: некоторые региональные особенности // АП. Вып. 7 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 378–391.

- Глазунова. О. Н., 2015. Изразцовые штампы XVII в. из ново-иерусалимских гончарных мастерских // КСИА. Вып. 240. С. 196–200.

- Глазунова О. Н., 2021. Выбор сюжета для печных изразцов в XVII веке: Троице-Сергиева лавра и Новый Иерусалим // АП. Вып. 17 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 274–279.

- Зоц С. А., 2020. Изразцы и матрицы XVI века (по материалам раскопок в Калининграде) // Время музея: сб. ст. Вып. 3. Калининград: Калининградский обл. ист.-худож. музей. С. 320–332.

- Зоц С. А., Зоц Е. П., 2021. Изразцы и матрицы XVI в. по материалам археологических работ в г. Калининграде (Кёнигсберге) на территории исторического района Хинтер-Россгартен // АА. Вып. 3 / Гл. ред. Вл. В. Седов. М.: ИА РАН. С. 7–16.

- Зубарева М. М., 2011. Неполивные изразцы дома казанских архиепископов в Казанском кремле // Ученые записки Казанского ун-та. Т. 153. Кн. 3 / Гл. ред. И. Р. Гафуров. Казань: Изд-во Казанского ун-та. С. 29–38.

- Зубарева М. М., 2013. Изразцы Казани конца XVI – XIX вв.: дис. … канд. ист. наук. Казань. 410 с.

- Маслих С. А., 1983. Русское изразцовое искусство XV–XIX вв. = Russian ornamental tiles 15th–19th centuries / Науч. ред. В. И. Балдин. 2-е изд, перераб. и доп. М.: Изобразительное искусство. 270 с.

- Мирясова А. А., 2009. Красноглиняные изразцы Романова двора // Археология Романова двора: предыстория и история центра Москвы в XII–XIX веках / Авт.-сост. Н. А. Кренке. М.: ИА РАН. С. 120–129. (Материалы охранных археологических исследований; т. 12.)

- Пронин Г. Н., Соболь В. Е., 2013. Смоленские изразцы XVI–XIX вв. Смоленск: Свиток. 240 с.

- Рабинович М. Г., 1947. Гончарная слобода в Москве XVI–XVIII вв. (по археологическим материалам) // Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. I / Ред. А. В. Арциховский. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 55–76. (МИА; № 7.)

- Розенфельдт Р. Л., 1968. Московское керамическое производство XII–XVIII вв. М.: Наука. 124 с.

- (САИ; вып. Е 1-39.)

- Филиппов А. В., 1938. Древнерусские изразцы XV–XVII вв. Вып. 1. М.: Всесоюз. акад. архитектуры. 92 с.

- Katalynas K., 2016. Vilniaus kokliai XV–XVII amžiuje. Vilnius: Lietuvos Nacionalinis Muziejus. 406 p.

- Lemmen H. van, 1993. Tiles: 1000 years of architectural decoration. New York: Harry N. Abrams. 240 p.