Священное место северных манси в бассейне старицы Норколн-Урай

Автор: Бауло А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522007

IDR: 14522007

Текст статьи Священное место северных манси в бассейне старицы Норколн-Урай

Информация о данном святилище крайне скудна: известно лишь, что его происхождение связано с шаманом из рода Вынгелевых, некогда жившим здесь. После смерти шамана место приобрело высокий сакральный статус ялпынг ма «священной земли». За тропинку, идущую параллельно реке, мог заходить только хранитель места. По рассказам манси, в середине XX в. здесь стоял священный амбарчик; упоминались сразу 4 старика-хранителя.

К сожалению, осенью 2010 г. здесь случился большой пожар. Когда в 2011 г. мы оказались на святилище, то вокруг все было завалено упавшими деревьями. Возможно, в пожаре сгорел и амбарчик (удалось найти лишь доски пола). Сохранились 4 больших медных котла (предположительно изготовленных в XVI–XVII вв.). Скорее всего, в них варили мясо жертвенных животных. Обнаружены монеты: полтинник 1724 г., несколько серебряных гривенников времён правления Елизаветы и Екатерины II, две копейки 1797 г. Здесь же найдена гарда от шпаги конца XVIII в. Это позволяет с осторожностью предположить, что упомянутый шаман жил на рубеже XVIII–XIX вв.

В дальней части ритуальной площадки удалось найти фрагмент серебряного фольгового наруча, браслет из витой медной проволоки, бронзовую и медную круглые бляшки.

Наруч. Размеры 10,2 (изначально 10,8)×6 см. Серебро, тиснение на матрице. Представляет собой овальную пластину, края которой загнуты на оборотную сторону, зажимая медную проволоку (диаметр 2 мм). Проволока служит каркасом (сохранился лишь небольшой кусок). Лицевая сторона изделия украшена орнаментом. На краю лицевой части пластины грубо пробито отверстие.

Браслет. Диаметр ок. 6 см. По мнению К.А. Руденко, высказанному в письме к автору статьи*, изделие подражает или переделано из шейной гривны IX–X вв., типичной для Прикамья. Браслет характерен для Зауралья XI–XII вв. и позднее.

Бронзовая бляшка. Диаметр 6 см. Украшена лепестковым орнаментом. По краю пробиты три отверстия.

Медная бляха. Диаметр 8 см. По краю имеется накладная полоска. К.А. Руденко отнес изделие к XVII в.

При повторном осмотре места летом 2013 г. обнаружены остатки трех священных сундучков, раздавленных выросшим над ними деревом. Судя по найденным в них монетам (с конца XIX по 1950-е гг.), сундучки перевезены на святилище из близлежащего поселка не ранее середины XX в. (видимо, после смерти хозяев). Предметы из ткани не сохранились, дошли только фрагменты серебряного позумента. Остальные культовые атрибуты можно условно разделить на две группы: «археологические» находки и изделия русских мастеров XIX в.

К первой группе относятся изделия из бронзы (фрагмент зеркала, кельт, зооморфная подвеска) и серебра (очелье и фрагмент круглого диска). Вторичное использование древних артефактов – часто встречаемая практика в ритуальной обрядности обских угров.

Во второй группе – два медных блюдца (со сценами охоты), серебряный наруч, детская игрушка-погремушка с пятью колокольчиками, 12 медных колокольчиков рубежа XIX–XX вв. (некоторые из них были вставлены друг в друга: скорее всего, так хранили «фурнитуру» для жертвенных покрывал).

Фрагмент зеркала (сарматская культура). Бронза. Первоначальный диаметр ок. 10 см. В центре выполнена шестилепестковая розетка. В отбитом крае подрублено два небольших треугольника: возможно, для закрепления сухожильной нити при фиксации зеркала на фигуре духа-покровителя.

Кельт. Бронза. Размеры 9,6×5,6 см. Обе стороны изделия разделены на 3 части орнаментом из двух пар вертикальных рельефных линий. В центре кельта имеется овальное отверстие.

Подвеска зооморфная. Бронза. Размеры 12×9 см. Представляет собой сложносоставной крюк с двумя лопастями, выполненными в виде плоских голов коней. Противоположенный конец оформлен обращенными друг к другу фигурками зайцев. Похожий по форме крюк с навершием в виде фигурки медведя найден в священном сундучке хантов в Шурышкар-ском р-не ЯНАО [Бауло, 2011, кат. 251].

Очелье. Серебро. Размеры 42×3,4 см. Представляет собой прямоугольную ленту с длинными суженными концами. Посередине длинной оси ленты пробиты 8 отверстий, к которым прикреплены 6 серебряных полусфер (2 из них утеряны): 2 – с привесками, 3 – с цепочками для привесок. Привески вырезаны в виде летящих птиц, возможно, из фрагментов подобной орнаментированной ленты. На обеих привесках сохранился орнамент – крупная розетка. Похожая пластина была в составе украшений т.н. «Казымской бабы» [Бауло, Федорова, 2005, рис. 13]. Н.В. Федорова относит такие изделия к XVI–XVII вв. [Бауло, Федорова, 2005, с. 146–147]. В поздней этнографической практике подобные очелья могли использовать для украшения фигур духов-покровителей или на медвежьем празднике (как «богатырские» очелья участников драматических сценок).

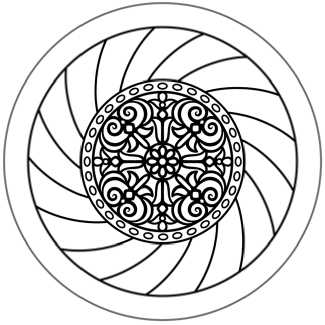

Рис. 1. Фрагмент серебряного диска (прорисовка).

Фрагмент круглого диска (рис. 1). Серебро. Первоначальный диаметр 12 см. Тиснение по матрице. В центре диска выполнен круглый медальон с композицией из четырех цветков, обращенных в центр, к круглой рифленой розетке. Края диска оформлены широкой полоской, к которой от медальона отходят радиальные выпуклые полоски. В диске пробито несколько отверстий, часть которых, вероятно, предназначалась для скрепления сломанных фрагментов, а другие сделаны для пришивания диска на какой-то ритуальный предмет. Диск изготовлен, предположительно, в XVI–XVII вв. По мнению К.А. Руденко, «мотивы орнамента типичны для казанских татар. Самые ранние (мотив тюльпана) встречаются на металлических ордынских зеркалах XIV в., но ближе, скорее всего, такие мотивы на казанско-татарских надгробиях первой половины XVI в. В дальнейшем этот мотив продолжается в декоративно-прикладном татарском искусстве до этнографического времени. О времени изготовления косвенно свидетельствует и сложность рисунка – очевидное среднеазиатское влияние» (из письма к автору).

Блюдце с изображением сцены охоты. Медь. Диаметр 10,8 см. Чеканка, гравировка. В центре блюдца изображен олень, по краю – охотник с луком и две собаки. Изготовлено в г. Тобольске или одном из ремесленных центров севера Западной Сибири в 1830-е гг.

Блюдце с изображением сцены охоты. Предмет аналогичен предыдущему. Диаметр 8,6 см. В крае пробиты 2 отверстия для крепления.

Подобные металлические блюдца в обрядовой практике хантов и манси использовались следующим образом: для оформления фигур духов-покровителей, в качестве сосуда для жертвенной крови или пищи, как подношение божеству Мир-сусне-хуму , в виде жертвенного дара с магической целью, как атрибут медвежьего праздника [Прыткова, 1949; Бауло, 2013].

Овальная пластина с изображением оленя на фоне деревьев и кустов (рис. 2). Серебро. Размеры 10,6×6,7 см. Чеканка. Изготовлено в г. Тобольске в 1820-е гг. Край изделия оформлен валиком с насечками. По краю пластины в четырех местах пробито по 2 отверстия. Над головой оленя выбито клеймо тобольского мастера Петра Тимофеевича Брюханова – «П•Б». Мастер записан в делах Тобольского архива по Тобольской ремесленной управе в 1788 г. (в возрасте 30 лет) и упоминается вплоть до 1819 г. Самое позднее блюдце его изготовления датируется 1822 г. [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 91, рис. 83, 1 ]. До настоящего времени было известно 16 изделий с клеймом П.Т. Брюханова: 11 блюдец, 3 прямоугольные плас-

Рис. 2. Серебряная овальная пластина с изображением оленя. Тобольск, 1820-е гг.

тины и две мужские статуэтки. Овальная пластина работы этого мастера встречена впервые. Следует напомнить, что овальных пластин с изображением оленя в составе культовой атрибутики хантов и манси обнаружено немного (выполненные из серебра ранее известны не были). По форме они имитируют щитки для защиты запястий при стрельбе из лука.

Игрушка-погремушка. Представляет собой 5 колокольчиков на деревянной ручке. Могла использоваться в драматических сценках на медвежьем празднике [Бауло, 2009, с. 64–65].

Несмотря на фрагментарность находок, связанную в основном с разрушением священного места от времени и пожара, необходимо отметить достаточно многочисленный набор древних артефактов, вошедших в религиозно-обрядовую практику манси. Важным является фиксация обстоятельств возникновения святилища, связанных с фигурой некогда проживавшего здесь шамана.