Связь атрофического гастрита с распространенностью факторов риска у работников атомного предприятия

Автор: Рабинович Е.И., Обеснюк В.Ф., Поволоцкая С.В., Соколова С.Н., Васина М.А., Сокольникова С.С.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Анализ риска здоровью в гигиене

Статья в выпуске: 4 (28), 2019 года.

Бесплатный доступ

Атрофия слизистой оболочки желудка представляет собой одно из важных предрасполагающих состояний, увеличивающих риск развития аденокарциномы желудка. Показано, что доля смертности от злокачественных новообразований органов пищеварения в структуре смертности от солидных раков у работников основных предприятий производственного объединения (ПО) «Маяк» составляет 36 %. Изучена связь распространенности атрофического гастрита (АГ) с потенциально опасными эндогенными и экзогенными факторами у персонала атомного предприятия ПО «Маяк». Проанализированы данные клинико-лабораторного обследования выборки численностью 1116 человек, 70 % которой являлись работниками ПО «Маяк». В результате проведенного исследования было выявлено 26 вредных факторов, участвующих в развитии АГ. Массив данных обработан модифицированным методом «случай - контроль», основанным на известном методе главных компонент/координат. Кластеры и страты наблюдений, сгруппировавшиеся в разных областях факторного пространства, различались как по величине «нагруженности» факторами риска, так и по величине эффекта...

Атомное предприятие, персонал предприятия, атрофический гастрит, клинико-лабораторное обследование, факторы риска, метод главных компонент, однофакторный анализ, многофакторный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/142223294

IDR: 142223294 | УДК: 616.33-002.27: | DOI: 10.21668/health.risk/2019.4.11

Текст научной статьи Связь атрофического гастрита с распространенностью факторов риска у работников атомного предприятия

Для выявления связи АГ с распространенностью факторов риска использован гибридный, модифицированный нами метод, сочетающий признаки разведочного исследования «случай – контроль» и группового факторного анализа, в основе которого лежал известный метод главных компонент/ координат [15]. Наша модификация состояла в том, что «случаи» и «контроли» разбивались не на пары традиционных групп, отличающихся наличием или отсутствием исследуемого фактора риска, а на несколько фиксированных страт, отличающихся неким обобщенным уровнем «нагруженности» всеми факторами с соответствующей разницей в величине наблюдаемого эффекта. Этот прием может рассматриваться как суррогатный вариант многофак- торного анализа связи эффекта с факторами, в котором, как и в методе «случай – контроль», в группах с разным эффектом анализируется характер распределения каждого фактора в отдельности (однофакторно). В рамках нулевой гипотезы (H0) об отсутствии связи эффекта с факторами распространенность факторов либо эффекта в стратах не должна статистически различаться. Напротив, статистическая значимость отличий в факторах при условии отличий в эффекте позволит не только выявить потенциально опасные факторы, но и провести их ранжирование и сопоставить тренд риска с трендом распространенности фактора. Дополнительно к этому групповая распространенность и межгрупповой относительный риск АГ оценивались в рамках байесовского подхода по соответствующим бета-распределениям [16, 17].

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 представлены факторы (Ф), которые по собственным и литературным данным могут оказывать влияние на формирование АГ [7–9, 12, 18]. О существовании статистической связи между АГ и воздействующими факторами можно судить по результатам сравнения распределений всех наблюдений и специфических событий по пространству факторов.

В силу того что отобразить в полноразмерном пространстве ( R 26) распределение всех 26 факторов геометрически невозможно, для наглядности было произведено сравнение одномерных эмпирических распределений в проекции главного направления изменчивости факторов. Этот прием анализа можно рассматривать в качестве аналога самого простого варианта метода главных компонент [15]. Для этой цели по каждому Ф производилось центрирование и нормировка на величину стандартного отклонения, благодаря чему каждому Ф приписывался нормированный вес, не превышающий единицы по модулю. Таким образом, каждый индивидуум характеризовался некоторой векторной условной величиной «нагруженности» факторами (обобщенная факторная нагрузка) в 26-мерном пространстве. Как оказалось, смещение вдоль первого главного направления преимущественно определялось положительным влиянием на развитие АГ увеличения возраста (Ф 1 ) и наличия гормональных доброкачественных образований (Ф 16 ), а также отрицательным вкладом семейного анамнеза ЯБ у матери (Ф 24 ). Главное направление изменчивости факторов определялось вдоль прямой, соединяющей двух крайних индивидуумов с максимальным расстоянием между векторами состояния с нормированными координатами, исходная характеристика которых представлена ниже.

Для первого крайнего индивидуума отмечены следующие потенциальные факторы риска развития АГ: возраст 43 года (Ф 1 ); склонность к регулярному употреблению алкоголя (Ф 3 ); наличие ЯБ двенадцатиперстной кишки (Ф 20 ); наследственная предрасположенность к ЯБ по матери (Ф 24 ); существенно повышенный уровень антител к H. pylori – 91,4 ИФЕ.

Таблица 1

Изучаемые факторы развития АГ и их распределение в выборке

П р и м е ч а н и е :

факторы 1, 6, 7, 26 – количественные; остальные факторы – категориальные;

гормонозависимые доброкачественные опухоли (ДГПЖ, миома матки), гормононезависимые ДО (остальные, преимущественно полипы);

аутоиммунные заболевания (АИЗ) – кроме сахарного диабета.

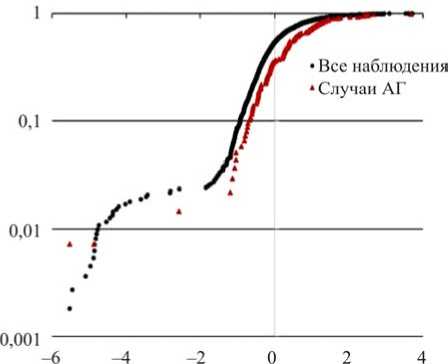

На рис. 1 приведены ступенчатые графики двух эмпирических распределений всех выборочных наблюдений и случаев АГ, характеризующихся постоянством знака смещения одного распределения относительно другого. В рамках нулевой гипотезы по критерию знаков вероятность такого события является чрезвычайно малой, что указывает на неслучайную связь между развитием АГ и по крайней мере некоторыми рассмотренными факторами. Тем не менее несовпадение двух распределений демонстрирует статистическую связь эффекта с факторами.

Рис. 1. Эмпирические кумулятивные распределения всех выборочных наблюдений и случаев АГ по величине проекции обобщенной факторной нагрузки на главном направлении

Наряду с графическим способом на несовпадение распределений указывает табличная стратификация событий в одномерном пространстве главного направления (табл. 2). Условия стратификации по единственной непрерывной шкале обобщенной факторной нагрузки подбирались так, чтобы различия в распространенности АГ между стратами были максимально статистически значимыми. В этом случае различия в эффекте можно связать с отличиями в распределении по стратам как отдельных факторов, так и обобщенного фактора. Для удобства интерпретации первому крайнему индивидууму была приписана обобщенная координата 0, а второму крайнему индивидууму – 9,77 (длина разности векторов), таким образом, все наблюдения вдоль главного направления распределились на отрезке [0–9,77]. Отрезок был условно разбит на четыре страты согласно интервалам: S 1 (0–4,8); S 2 (4,8–6,2); S 3 (6,2–8,1) и S 4 (8,1–9,77).

Таблица 2

Распределение наблюдений по стратам вдоль главного направления изменчивости факторов (представлены категориальные факторы)

|

Параметр |

Показатель |

|||||||||

|

Страты |

S 1 (0–4,8) |

S 2 (4,8–6,2) |

S 3 (6,2–8,1) |

S 4 (8,1–9,77) |

n / N |

P -value |

||||

|

Факторы |

Есть |

Нет |

Есть |

Нет |

Есть |

Нет |

Есть |

Нет |

||

|

2 (ж = 1) |

19 |

30 |

208 |

422 |

236 |

162 |

28 |

11 |

4/6 |

≈ 0 |

|

3 † |

38 |

11 |

499 |

131 |

276 |

122 |

22 |

17 |

2/6 |

0,00017 |

|

4 † |

26 |

23 |

277 |

353 |

46 |

352 |

1 |

38 |

4/6 |

≈ 0 |

|

5 † |

5 |

44 |

66 |

564 |

174 |

224 |

15 |

24 |

4/6 |

≈ 0 |

|

8 † |

16 |

33 |

204 |

426 |

82 |

316 |

5 |

34 |

2/6 |

< 0,0001 |

|

9 |

7 |

42 |

112 |

518 |

49 |

349 |

4 |

35 |

0/6 |

0,085 |

|

10 † |

20 |

29 |

244 |

386 |

100 |

298 |

8 |

31 |

1/6 |

< 0,0001 |

|

11 |

10 |

39 |

144 |

486 |

55 |

343 |

4 |

35 |

1/6 |

0,0018 |

|

12 |

19 |

30 |

277 |

353 |

105 |

293 |

8 |

31 |

2/6 |

< 0,0001 |

|

13 |

12 |

37 |

201 |

429 |

77 |

321 |

6 |

33 |

1/6 |

< 0,0001 |

|

14 * |

0 |

49 |

4 |

626 |

7 |

391 |

13 |

26 |

3/6 |

≈ 0 |

|

15 * |

0 |

49 |

11 |

619 |

15 |

383 |

7 |

32 |

3/6 |

< 0,0001 |

|

16 |

1 |

48 |

0 |

630 |

35 |

363 |

37 |

2 |

4/6 |

≈ 0 |

|

17 † |

3 |

46 |

39 |

591 |

13 |

385 |

1 |

38 |

0/6 |

0,17 |

|

18 |

3 |

46 |

19 |

611 |

41 |

357 |

6 |

33 |

2/6 |

< 0,0001 |

|

19 |

0 |

49 |

35 |

595 |

52 |

346 |

2 |

37 |

2/6 |

< 0,0001 |

|

20 |

24 |

25 |

187 |

443 |

48 |

350 |

2 |

37 |

5/6 |

≈ 0 |

|

21 |

9 |

40 |

25 |

605 |

164 |

234 |

25 |

14 |

6/6 |

≈ 0 |

|

22 * |

0 |

49 |

21 |

609 |

15 |

383 |

5 |

34 |

1/6 |

0,01 |

|

23 * |

1 |

48 |

35 |

595 |

35 |

363 |

9 |

30 |

2/6 |

0,00012 |

|

24 † |

26 |

23 |

0 |

630 |

0 |

398 |

0 |

39 |

3/6 |

≈ 0 |

|

25 |

2 |

47 |

60 |

570 |

25 |

373 |

0 |

39 |

1/6 |

0,043 |

|

Эффект (АГ) |

2 |

47 |

50 |

580 |

76 |

322 |

9 |

30 |

4/6 |

≈ 0 |

П р и м е ч а н и е :

P -value по Пирсону в рамках нулевой гипотезы H 0 о распространенности каждого фактора или эффекта (таблица 4×2 для каждой строки);

n / N – число статистически значимо различающихся пар страт n из N возможных (с учетом поправок Бонферрони);

полужирным шрифтом выделены P -value статистически незначимых факторов;

* – тренд распространенности фактора по стратам аналогичен тренду эффекта;

† – тренд распространенности фактора по стратам противоречит тренду эффекта.

Таблица 3

Распространенность АГ (в долях) в разных стратах/кластерах

|

Группы |

Численность, чел. |

Кол-во случаев АГ, абс. |

Распространенность АГ, медиана [90%-ный доверительный интервал (ДИ) неопределенности] |

P-value |

|

|

Страта |

S 1 |

49 |

2 |

0,053 [0,017–0,121] |

< 10 - 6 |

|

S 2 |

630 |

50 |

0,080 [0,064–0,099] |

||

|

S 3 |

398 |

76 |

0,192 [0,161–0,226] |

||

|

S 4 |

39 |

9 |

0,240 [0,142–0,360] |

||

|

Кластер |

S 5 |

26 |

2 |

0,098 [0,031–0,215] |

0,46 |

|

S 6 |

1001 |

121 |

0,121 [0,105–0,139] |

||

|

S 7 |

89 |

14 |

0,162 [0,106–0,232] |

||

Первая главная координата

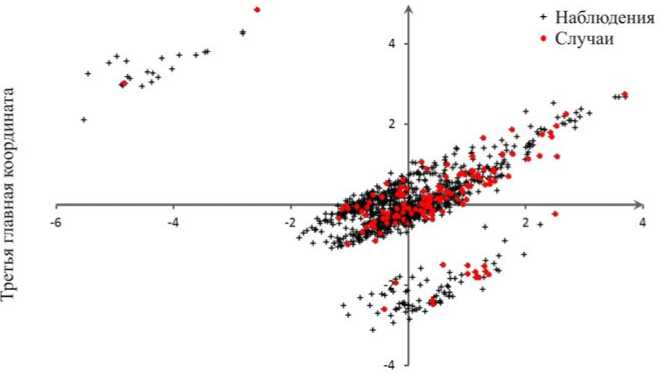

Рис. 2. Распределение наблюдений без диагноза АГ (светлые кружки) и случаев АГ (темные кружки) в плоскости двух центрированных главных координат факторного пространства

Разумеется, интересным является анализ не только по одной, но и по другим главным координатам (компонентам). Так, добавление других центрированных ортогональных координат в распределе- ние всех наблюдений выявило три четко очерченных кластера, что может указывать на причинноследственную связь факторов между собой (рис. 2). Как оказалось, по набору факторов кластер S5 очень близок к страте S1 и, очевидно, в полном составе входит в эту страту.

Все статистические тесты, способные «работать» с нулевыми значениями в клетках соответствующих таблиц, идентифицируют сочетание этих фактов как неслучайное. Можно утверждать, что перечисленные предельные значения признаков являются сцепленными как друг с другом, так и со сравнительно низким усредненным значением распространенности АГ в кластере S 5 по сравнению с кластерами S 6 и S 7 (см. табл. 3). Кластер S 7 также имеет общий признак, каковым является группировка в нем всех наблюдений с сахарным диабетом. Независимое группирование кластера S 7 указывает на наличие сцепленности и с другими признаками, но она не столь очевидна, как в случае с кластером S 5 . Следует отметить, что сцепленность некоторых факторов/признаков еще не означает очевидности связи между ними и эффектом (АГ), о чем свидетельствуют оценки статистической значимости распространенности АГ в стратах S 5 , S 6 , S 7 (см. табл. 3).

Несмотря на монотонный рост медианной оценки распространенности АГ от страты S 5 к страте S 7 , размер страт и распределение специфических событий в них оказались недостаточными для того, чтобы величина P-value по Пирсону для любой из пар S 5 – S 6 , S 6 – S 7 и S 5 – S 7 преодолела типовой уровень принятия решения 0,05.

Таблица 4

Распространенность АГ (в долях) в стратах S 8 – S 11

|

Страта |

Численность, чел. |

Кол-во случаев АГ, абс. |

Распространенность АГ, медиана [90%-ный ДИ неопределенности] |

ОР [90%-ный ДИ] |

|

S 8 |

282 |

22 |

0,080 [0,056–0,109] |

4,38 |

|

S 9 |

49 |

17 |

0,351 [0,247–0,465] |

[2,75–6,89] |

|

S 10 |

106 |

4 |

0,043 [0,019–0,083] |

11,0 |

|

S 11 |

27 |

13 |

0,482 [0,333–0,634] |

[5,22–26,9] |

Изучение распространенности АГ при группировке участников только по признаку места работы показало, что в группе лиц, не подвергавшихся техногенному облучению и воздействию химических вредностей (работники городских организаций), этот показатель составил 4,8 % [12]. В пределах неопределенности это согласуется с долевой распространенностью эффекта, наблюдаемой в стратах S 1 и S 10 (0,053 и 0,043 соответственно). В то же время распространенность АГ среди профессиональных работников ПО «Маяк» (14,8–20 %) [12] соответствует результатам долевой оценки эффекта в страте S 4 и кластере S 7 (0,24–0,16). Совпадение в величине повышения распространенности АГ в подгруппах производственников и в сформированных страте S 4 и кластере S 7, на наш взгляд, подтверждает более высокую «нагруженность» предрасполагающими к развитию АГ факторами у работников атомного производства в количественном отношении, а также наличие качественно других факторов.

Как оказалось, оба использованных нами приема (графический и табличный) не позволили описать полную картину в связи с возможной корреляцией и даже взаимозависимостью факторов. Обстоятельством, затрудняющим анализ, является также использование априорного предположения о равнозначности вклада факторов в общую «нагру-женность», что свидетельствует об отсутствии урегулированности в вопросе о математической нормировке пространства R26. Однако наличие индивиду- альных сведений о присутствии факторов в каждой страте позволило прямо сопоставить распространенность АГ в стратах с неоднородностью распределения факторов. Кроме того, на основании проведенного пилотного исследования можно утверждать, что наблюдаемая распространенность атрофического гастрита в рассмотренной выборке не может соответствовать типовой нулевой гипотезе H0 об отсутствии связи эффекта с факторами. В этих условиях основной гипотезой, на основе которой следует производить вероятностные оценки, должна быть альтернативная гипотеза H1 о наличии связи эффекта с почти всеми рассмотренными факторами. Соответствующие оценки целесообразнее выполнять методами максимального правдоподобия, оперируя распределением, свойственным самой эмпирической выборке, и рассматривая альтернативы H1 уже по сравнению с ней. Это автоматически приводит к тестам типа Уилкса – Кульбака [20]. Отсюда ясно, что полноценный статистический анализ должен быть только многофакторным. Запутанность и отсутствие очевидности характера связей «факторы – эффект» открывает возможность для нейросетевых аппроксимаций, что и будет продемонстрировано в следующих работах.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Связь атрофического гастрита с распространенностью факторов риска у работников атомного предприятия

- Global cancer statistics, 2012 / L.A. Torre, F. Bray, R.L. Siegel, J. Ferlay, J. Lortet-Tieulent, A. Jemal // CA Cancer J. Clin. - 2015. - Vol. 65, № 2. - P. 87-108. DOI: 10.3322/caac.21262

- Злокачественные новообразования в России в 2016 г. (заболеваемость, смертность) / под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. - М.: МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ "НМИРЦ" Минздрава России, 2018. - 250 с.

- Correa P. Human gastric carcinogenesis: a multistep and multifactorial process. FACSAL on CEP // Cancer Res. - 1992. - Vol. 52. - P. 6735-6742.

- Vannella L., Lahner E., Annibale B. Risk for gastric neoplasias in patients with chronic atrophic gastritis: A critical reappraisal // World J. Gastroenterol. - 2012. - Vol. 18, № 12. - P. 1279-1285. DOI: 10.3748/wjg.v18.i12.1279

- Incidence of gastric cancer among patients with gastric precancerous lesions: observational cohort study in a low risk Western population / H. Song, I.G. Ekheden, Z. Zheng, J. Ericsson, O. Nyrén, W. Ye // Br. Med. J. - 2015. - Vol. 27, № 351. - P. 3867. DOI: 10.1136/bmj.h3867

- Современные представления о факторах риска развития рака желудка / В.М. Хомяков, А.Д. Ермошина, С.С. Пирогов, А.Б. Рябов // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2017. - Т. 27, № 6. - С. 78-86.

- Effect of age and sex on the occurrence of gastritis changes in gastric mucosa / J. Muszyński, D. Biernacka, J. Siemińska, B. Górnicka, M. Bogdańska // Pol. Arch. Med. Wewn. - 1996. - Vol. 95, № 6. - P. 542-548.

- Risk factors for atrophic chronic gastritis in a European population: results of the Eurohepygast study. The Eurohepygast Study Group // Gut. - 2002. - Vol. 50, № 6. - P. 779-785.

- DOI: 10.1136/gut.50.6.779

- Smoking behavior and risk Нelicobacter pylori infection, gastric atrophy and gastric cancer in Japanese / A. Hishida, K. Matsuo, Y. Goto, M. Naito, K. Wakai, K. Tajima, N. Hamajima // Asian. Pac. J. Cancer Prev. - 2010. - Vol. 11, № 2. - P. 313-317.

- Осипов М.В., Сокольников М.Э. Оценка риска смертности от злокачественных новообразований органов желудочно-кишечного тракта у работников ПО "Маяк" // Вопросы радиационной безопасности. - 2014. - Т. 73, № 1. - С. 76-83.

- Оценка влияния факторов риска на развитие атрофического гастрита у работников предприятия атомной промышленности / Е.И. Рабинович, В.Ф. Обеснюк, С.В. Поволоцкая, С.Н. Соколова, В.А. Турдакова // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2015. - Т. 60, № 5. - С. 31-39.

- Концепция выделения групп повышенного риска среди персонала атомной отрасли / В.Ю. Соловьев, А.Ю. Бушманов, В.Г. Семенов, О.А. Кочетков, Ф.С. Торубаров // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2009. - Т. 54, № 6. - С. 16-23.

- Stomach specific Biomarkers (GastroPanel) Can Predict the Development of Gastric Cancer in a Caucasian Population: A Longitudinal Nested Case-Control Study in Siberia / S. Kurilovich, A. Belkovets, O. Reshetnikov, T. Openko, S. Malyutina, Y. Ragino, L. Scherbakova, M. Leja [et al.] // Anticancer Res. - 2016. - Vol. 36, № 1. - Р. 247-253.

- Jolliffe I.T. Principal Component Analysis. Springer Series in Statistics. - 2nd edition. - NY: Springer, 2002. - 487 p.

- Altham P. Exact Bayesian analysis of 2×2 contingency table and Fisher's exact significance test // Journal of the Royal Statistical Society. Series B. - 1969. - Vol. 31, № 2. - P. 261-269.

- DOI: 10.1111/j.2517-6161.1969.tb00786.x

- Обеснюк В.Ф., Хромов-Борисов Н.Н. Интервальные оценки показателей сравнительного медико-биологического исследования // Актуальные проблемы современной науки: межвуз. сборник науч. тр. с материалами 10-й Междунар. телеконф. - 2013. - Т. 2, № 1. - C. 154-156.

- Рапопорт С.И. Гастриты: пособие для врачей. - М.: Медпрактика, 2010. - 19 с.

- Anti-Helicobacter рylori, Anti-Thyroid Peroxidase, Anti-Thyroglobulin and Anti-Gastric Parietal Cells Antibodies in Czech Population / I. Sterzl, P. Hrda, P. Matucha, J. Cerovská, V. Zamrazil // Physiol. Res. - 2008. - Vol. 57, № 1. - P. 135-141.

- Kullback S., Kupperman M., Ku H.H. An application of information theory to the analysis of contingency tables // Journal of Research of the National Bureau of Standards. - 1962. - Vol. 66B, № 4. - P. 217-243.

- Wilks S.S. The large sample distribution of the likelihood ratio for testing composite hypotheses // The Annals of Mathematical Statistics. - 1938. - Vol. 9, № 1. - P. 60-62.

- DOI: 10.1214/aoms/1177732360