Связь колострального иммунитета и биохимического статуса у новорожденных телят в первые дни жизни

Автор: Черницкий А.Е., Рецкий М.И., Золотарев А.И., Ефанова Л.И., Братченко Э.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Иммунитет и иммунотоксикология

Статья в выпуске: 6 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

Известно, что у животных с десмохориальным типом плаценты колостральные иммуноглобулины поступают из пищеварительного тракта в кровь в неизменном виде в первые двое суток после рождения, но наиболее активны в первые часы жизни. На пассивный транспорт этих иммуноглобулинов влияют различные факторы — породные особенности, условия содержания, сроки, объем и качество выпаиваемого молозива. Однако влияние метаболического и антиоксидантного статуса телят на формирование колострального иммунитета до настоящего времени изучено недостаточно. В исследованиях, выполненных на 30 новорожденных телятах красно-пестрой породы, проведенных в условиях производственного комплекса в Новоусманском районе Воронежской области, нами установлено, что повышение содержания магния и снижение кальций-магниевого соотношения в сыворотке крови приводит к нарушению нервно-мышечной проводимости и мышечного тонуса, что проявляется более поздним появлением сосательного рефлекса, его слабой выраженностью и служит причиной выпаивания недостаточного количества материнского молозива. В условиях длительной (более 48 ч) гипоксии и ацидоза при повышенном образовании токсичных продуктов пероксидного окисления липидов у новорожденных телят нарушается транспорт колостральных иммуноглобулинов из кишечника. Окислительная модификация белков и липидов ведет к повреждению молекулярной структуры циркулирующих в организме антител и нарушению формирования колострального иммунитета. Даже при высоком содержании антител к вирусам парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита у коров-матерей не все телята получают необходимую колостральную защиту, поскольку она определяется метаболическим и антиоксидантным статусом новорожденных.

Новорожденные телята, колостральный иммунитет, биохимический статус, система антиоксидантной защиты

Короткий адрес: https://sciup.org/142133466

IDR: 142133466 | УДК: 636.2-612.017.11:619:577.1 | DOI: 10.15389/agrobiology.2013.6.94rus

Текст научной статьи Связь колострального иммунитета и биохимического статуса у новорожденных телят в первые дни жизни

У животных с десмохориальным типом плаценты колостральный иммунитет создается исключительно за счет антител молозива, поступающих через слизистую оболочку кишечника новорожденного. Колостральные иммуноглобулины поступают из пищеварительного тракта в кровь в неизменном виде в течение первых двух суток после рождения, но наиболее активны — в первые часы жизни. Известно, что у новорожденных телят на пассивный транспорт колостральных иммуноглобулинов влияют породные особенности (1), условия содержания животных (2, 3), сроки, объем и качество выпаиваемого молозива (3, 4). Однако влияние метаболического и антиоксидантного статуса телят на формирование колострального иммунитета до настоящего времени исследовано недостаточно.

Целью настоящей работы было изучение связи колострального иммунитета и биохимического статуса у телят в первые дни жизни.

Методика. Исследования проводили в 2011-2012 годах в ООО «Во-ронежпищепродукт» (Новоусманский р-н, Воронежская обл.) на 30 новорожденных телятах красно-пестрой породы, которых в течение 24 ч после рождения раздели на 3 группы в зависимости от содержания общих иммуноглобулинов в сыворотке крови. Первую порцию молозива животные получали через 1,0-1,5 ч после рождения. В 1-3-и сут жизни молозиво телятам выпаивали через каждые 6 ч, с 4-х сут — каждые 8 ч. За животными вели постоянное клиническое наблюдение: учитывали температуру тела, частоту сердечных сокращений и дыхательных движений в минуту, со- стояние видимых слизистых оболочек, количество резцов, мышечный тонус, время появления сосательного рефлекса и уверенной позы стояния, аппетит. Кровь у телят брали из яремной вены в утренние часы до кормления через 24 ч после рождения, на 3-и, 7-е и 14-е сут жизни.

Содержание в сыворотке крови общего белка измеряли рефрактометрически, общих иммуноглобулинов — согласно описанию (5), кальция и магния — на атомно-адсорбционном спектрофотометре модели 703 («Perkin Elmer», США), активность Y -глутамилтрансферазы ( у -ГТ) — на биохимическом анализаторе Hitachi-902 (Япония). Количество молочной и пировиноградной кислот в крови определяли по соответствующим методикам (6, 7). Для оценки интенсивности пероксидного окисления липидов (ПОЛ) и состояния системы антиоксидантной защиты (АОЗ) у телят учитывали концентрацию в крови малонового диальдегида (МДА), активность каталазы и глутатионпероксидазы (ГПО), общую антиокислительную активность плазмы крови (АОА) (8).

Серологические исследования сывороток крови телят и коров-матерей на наличие специфических антител к вирусам парагриппа-3 (ПГ-3) и инфекционного ринотрахеита (ИРТ) проводили с использованием коммерческих наборов эритроцитарных диагностикумов (ООО «Агровет», г. Москва) в реакции непрямой гемагглютинации.

Обработку экспериментальных данных выполняли с помощью прикладной статистической программы Statistica v. 6.0. Достоверность различий оценивали методом парных сравнений, используя t -критерий Стьюдента. Статистически достоверными считали различия при уровне значимости (вероятность ошибки) p < 0,05.

Результаты. При разделении телят на группы в зависимости от концентрации общих иммуноглобулинов в сыворотке крови через 24 ч после рождения в I группу вошли животные ( n = 13) с содержанием общих иммуноглобулинов в сыворотке крови менее 10 г/л (7,2±0,86 г/л), во II ( n = 9) — от 10 до 15 г/л (12,4±0,47 г/л), в III ( n = 8) — более 15 г/л (18,9±1,07 г/л). Через 72 ч после рождения концентрация общих иммуноглобулинов в сыворотке крови телят существенно не изменялась и составила в I группе 7,7±0,71 г/л, во II и III группах — соответственно 13,2±0,36 и 19,3±0,92 г/л.

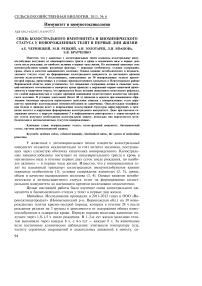

Рис. 1. Средние титры специфических антител к вирусам парагриппа-3 (А) и инфекционного ринотрахеита (Б) у новорожденных телят красно-пестрой породы: а, б, в — соответственно I, II, III группа (ООО «Воронежпищепродукт», Новоусманский р-н, Воронежская обл., 20112012 годы) .

У всех коров, от которых были получены телята, отмечалось высо- кое содержание антител к вирусам ПГ-3 и ИРТ в связи с плановой иммунизацией животных, проводимой в хозяйстве. Существенных различий в содержании специфических антител к антигенам вирусов ПГ-3 и ИРТ в сыворотке крови у коров-матерей, родивших телят из разных групп, не выявили. Индивидуальные показатели содержания противовирусных антител к ПГ-3 и ИРТ в сыворотке крови у животных во всех случаях были выше минимального диагностического на 3-5 разведений. Средние титры антител к вирусам ПГ-3 и ИРТ у коров-матерей в I группе телят составили соответственно 1:853 и 1:149, во II группе — 1:512 и 1:230, в III — 1:768 и 1:230. Однако даже при этом не все новорожденные телята получали необходимую степень колостральной защиты (рис. 1).

У телят из I группы содержание колостральных антител к вирусам ПГ-3 и ИРТ в 1-3-и сут жизни был в 2-6 раз ниже, чем у животных из II и III групп. У особей с содержанием общих иммуноглобулинов в сыворотке крови менее 10 г/л колостральные антитела в диагностических титрах к вирусу ПГ-3 выявляли в 100 % (средний титр 1:86,7), к ИРТ — в 80 % случаев (средний титр 1:102,7). У телят во II группе по сравнению с III группой содержание специфических антител к вирусу ИРТ существенно не изменялось, к ПГ-3 — было ниже на 35-40 %.

У новорожденных из разных групп время появления уверенной позы стояния и сосательного рефлекса существенно различалось. Так, в I группе появление уверенной позы стояния регистрировали через 49,9±3,30, во II и III — соответственно через 34,0±0,55 и 29,8±1,55 мин после рождения. Появление сосательного рефлекса у телят из I группы отмечали через 42,1±3,20 мин после рождения, у животных II и III группы — соответственно через 28,0±0,63 и 26,8±0,75 мин. Поскольку для телят в первые дни жизни молозиво служит единственным естественным источником специфических антител к циркулирующим среди животных патогенам, колост ральная защита новорожденного напрямую зависит от качества материн ского молозива, времени появления и интенсивности сосательного реф лекса (3, 4). Известно, что состояние мышечного тонуса и регуляция нервно-мышечной проводимости у новорожденного связаны с содержани ем кальция, магния и их соотношением в крови (9, 10).

1. Содержание кальция, магния и их соотношение в сыворотке крови у новорожденных телят красно-пестрой породы по группам ( X ± x , Новоусманский р-н, Воронежская обл., 2011-2012 годы)

|

Показатель |

Группа телят |

||

|

I ( n = 13) |

1 II ( n = 9) | |

III ( n = 8) |

|

|

Кальций, ммоль/л |

2,89±0,05 2,83±0,02 |

3,14±0,15 2,93±0,15 |

2,91±0,11 3,09±0,13 |

|

Магний, ммоль/л |

1,01+0,03* |

0,99±0,06* |

0,77±0,05 |

|

0,97±0,02* |

0,87±0,03* |

0,78±0,04 |

|

|

Кальций-магниевое |

1:2,89+0,11* |

1:3,22±0,06* |

1:3,73±0,14 |

|

соотношение |

1:2,93±0,07* |

1:3,35±0,10* |

1:3,95±0,02 |

|

Примечание. Над чертой — |

показатели на |

1-е сут, под |

|

|

чертой — на 3-и сут жизни. Описание групп по содержанию |

|||

|

общих иммуноглобулинов через |

24 ч после рождения см. в |

||

|

тексте. |

|||

* р < 0,05 по сравнению с показателем в III группе.

По нашим данным (табл. 1), концентрация кальция в сыворотке крови у телят в 1-суточном возрасте по группам существенно не различалась, магния — у особей в I и II группах была выше, чем в III группе, соответственно на 31,2 и 28,6 % (р < 0,05). Повышение количества магния в сыворотке крови в значительной степени связано с состоянием гипоксии и ацидоза у новорожденного (10). На наличие дефи цита кислорода у телят из I группы указывало высокое содержание молочной кислоты в крови, превышающее средние показатели у животных II и III групп соответственно на 51,3 и 83,1 % (р < 0,05). Величина кальций-магниевого соотношения у телят в I группе была на 10,2 и 22,5 % меньше (р < 0,05), чем у животных соответственно во II и III группах. У особей из II группы кальций-магниевое соотношение снизилось по сравнению с таковым у телят III группы на 13,7 % (р < 0,05). Та же зависимость сохранялась на 3-и сут жизни.

Корреляционный анализ выявил наличие статистически достоверных взаимосвязей между величиной кальций-магниевого соотношения в сыворотке крови в 1-суточном возрасте и временем появления сосательного рефлекса ( r = - 0,39, р < 0,05) и уверенной позы стояния ( r = - 0,37, р < 0,05) у телят. Также установлена достоверная взаимосвязь кальций-магниевого соотношения с содержанием общих иммуноглобулинов в сыворотке крови ( r = +0,41, р < 0,05) и с соотношением содержания молочной и пировиноградной кислот в крови ( r = - 0,41, р < 0,05) на 3-и сут жизни.

2. Состояние системы ПОЛ-АОЗ в сыворотке крови у новорожденных телят красно-пестрой породы по группам ( X ± x , Новоусманский р-н, Воронежская обл., 2011-2012 годы)

|

Показатель |

Группа телят |

|

I ( n = 13) | II ( n = 9) | III ( n = 8) |

|

|

МДА, мкмоль/л |

1,44±0,15* 1,77±0,19* 1,16±0,10 1,57±0,16* 1,90±0,15* 1,12±0,12 |

|

Каталаза, мкмоль Н 2 О2ДЛ х мин) |

25,18±0,86 24,81±0,57 26,96±2,43 24,36±0,38* 25,01±1,05* 32,67±2,10 |

|

ГПО, ммоль О8Н/(л х мин) |

7,33±0,25* 7,09±0,18* 8,06±0,20 7,76±0,21* 8,02±0,58 8,21±0,06 |

|

АОА, % |

37,00±2,40* 42,00±2,10* 47,50±0,90 38,30±3,60* 44,70±1,50* 50,30±1,30 |

Примечание. ПОЛ, АОЗ, МДА, ГПО, АОА — соответственно пероксидное окисление липидов, антиоксидантная защита, малоновый диальдегид, глутатионпероксидаза, антиокислительная активность. Над чертой — показатели на 1-е сут, под чертой — на 3-и сут жизни. Описание групп по содержанию общих иммуноглобулинов в сыворотке крови через 24 ч после рождения см. в тексте.

* р < 0,05 по сравнению с показателем в III группе.

У телят в I группе через 72 ч после рождения соотношение содер жания молочной и пировиноградной кислот в крови было выше, чем у животных во II и III группах, соответственно на 62,2 и 90,2 % (р < 0,05). У телят из II группы в этом возрасте анализируемый показатель превышал

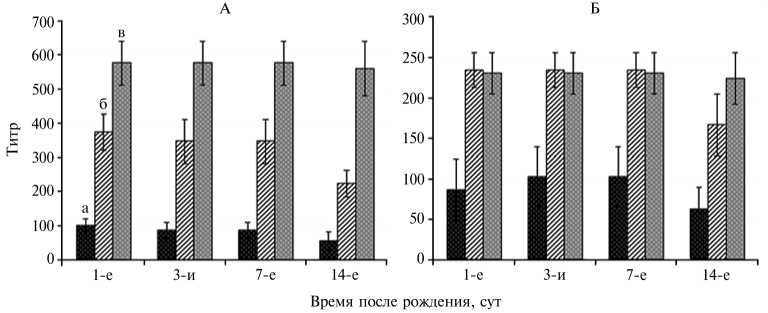

Рис. 2. Активность у -глутамилтрансфе-разы ( у -ГТ) в сыворотке крови у новорожденных телят красно-пестрой породы: а, б, в — соответственно I, II, III группа (Новоусманский р-н, Воронежская обл., 2011-2012 годы).

таковой у животных из III группы на 17,2 % (р < 0,05). При выраженной гипоксии и ацидозе, на что указывали повышенное содержание молочной кислоты и соотношение молочной и пировиноградной кислот в крови, у новорожденных телят создаются условия для протекания окислительных реакций по ацидоззависи-мому механизму с образованием токсичных производных (11, 12). Так, содержание МДА в крови у особей в I и II группах на 3-и сут жизни оказалось соответственно на 40,2 и 69,6 % (р < 0,05) выше, чем у телят в III группе. При этом активность каталазы в крови животных из I и II групп снижалась относительно показателя в III груп пе на 25,4 и 23,4 %, антиокислительная активность плазмы крови — соответственно на 23,9 и 11,1 % (р < 0,05) (табл. 2).

Об интенсивности всасывания колостральных иммуноглобулинов из кишечника судили по активности Y-глутамилтрансферазы в сыворотке крови телят (13). У животных из I группы по сравнению с особями из II и III групп этот показатель в 1-е сут жизни был ниже соответственно в 4,39

и 9,01 раза (р < 0,05), у телят из II группы — ниже в 2,05 раза (р < 0,05), чем у животных из III группы. На 3-и сут жизни у всех телят активность фермента в сыворотке крови закономерно снижалась (рис. 2). При этом у животных из III группы она составила 445,1±4,7 Е/, из II и III групп — была ниже соответственно в 2,20 и 8,76 раза (р < 0,05).

Полученные данные согласуются с результатами других исследований (12, 14) и свидетельствуют о том, что в условиях ацидоза при избыточном накоплении в организме токсичных продуктов ПОЛ у новорожденных телят нарушается транспорт колостральных иммуноглобулинов и формирование пассивного иммунитета.

Таким образом, повышение содержания магния и снижение кальций-магниевого соотношения в крови у новорожденных телят приводит к нарушению нервно-мышечной проводимости и мышечного тонуса, что проявляется более поздним появлением сосательного рефлекса, его слабой выраженностью и служит причиной недостаточного выпаивания материнского молозива. В условиях длительной (более 48 ч) гипоксии и ацидоза, при повышенном образовании токсичных продуктов пероксидного окисления липидов у новорожденных телят нарушается транспорт колостральных иммуноглобулинов из кишечника. Окислительная модификация белков и липидов ведет к повреждению молекулярной структуры циркулирующих в организме антител и нарушению формирования колострального иммунитета.