Связь плече-лопаточного периартроза с дегенеративными заболеваниями позвоночника

Автор: Луцик Анатолий Андреевич, Прохоренко Валерий Михайлович, Трегуб Игорь Сергеевич, Бондаренко Глеб Юрьевич, Пеганов Анатолий Игоревич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучение патогенетической зависимости ПЛП от дегенеративных заболеваний шейного отдела позвоночника. Материалы и методы. Проведено проспективное исследование и изучение отдаленных результатов дископункционного лечения 140 пациентов с плече-лопаточным периартрозом. Результаты. Доказано, что наиболее объективным подтверждением связи плече-лопаточного болевого синдрома с патологической импульсацией из пораженного межпозвонкового диска является пункционная лечебно-диагностическая манипуляция. Введением раствора в диск можно с экспериментальной точностью воспроизвести знакомый пациенту симптомокомплекс и тут же частично или полностью ликвидировать его путем спирт-новокаиновой денервации. Наиболее часто плече-лопаточный болевой синдром связан с патологической импульсацией из позвоночного двигательного сегмента (ПДС) С4-C5. Отличный результат дископункционного лечения пациентов (в среднем 34,9 балла по шкале UKLA) получен преимущественно в начальных стадиях ПЛП. У 31 из 58 пациентов (53,3 %) с третьей и второй стадиями заболевания (суммарно) получены хорошие и отличные отдаленные результаты дископункционного лечения, что свидетельствует о целесообразности вегетативной денервации пораженного плечевого сустава путем ликвидации патологической импульсации из клинически актуальных межпозвонковых дисков, находящихся в едином вегетотоме (склеротоме) с плечевым суставом. Заключение. Простота и безопасность дископункционной лечебно-диагностической манипуляции в сочетании с эффективностью у половины больных, даже имеющих грубые морфологические изменения в плечевом суставе, позволяют рекомендовать ее применение при ПЛП.

Плече-лопаточный периартроз, шейный остеохондроз, пункционное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142121843

IDR: 142121843 | УДК: [616.727.2+616.747.1]-002-009.7:616.711.9-002.16 | DOI: 10.18019/1028-4427-2015-3-50-54

Текст научной статьи Связь плече-лопаточного периартроза с дегенеративными заболеваниями позвоночника

Ортопедический и нейрохирургический подходы к лечению ПЛП существенно отличаются. Ортопедические операции направлены на исправление морфологических нарушений в параартикулярных и внутрисуставных тканях: укрепление вращающей манжеты плеча, тенотомия и тенодез сухожилий, резекция подакромиальной синовиальной сумки, реконструкция внутрисуставных взаимоотношений и др. [2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13]. Некоторые нейрохирурги [3, 4, 6, 9] успешно лечат ПЛП дископункционными методами денервации пораженных ПДС, имеющих общую вегетативную иннервацию с плечевым суставом, т.е. находящихся с ним в одном склеротоме. Они считают, что ПЛП чаще формируется в связи с патологической импульсацией преимущественно из сегмента С4-С5. Судя по отдельным публикациям, как ортопеды, так и нейрохирурги получают сопоставимые результаты лечения.

В литературе отсутствуют сведения, основанные на совместных работах ортопедов и нейрохирургов. В связи с этим, остаются нерешенными многие вопросы патогенеза ПЛП. Целью данного сообщения является изучение патогенетической зависимости ПЛП от дегенеративных заболеваний шейного отдела позвоночника.

Ш Луцик А.А., Прохоренко В.М., Трегуб И.С., Бондаренко Г.Ю., Пеганов А.И. Связь плече-лопаточного периартроза с дегенеративными заболеваниями позвоночника // Гений ортопедии. 2015. № 3. С. 50-54.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Анализируются 140 случаев дископункционного лечения ПЛП, которое проводилось в Новокузнецкой нейрохирургической клинике и в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии в 2010-2013 годах. Все пациенты были проинформированы и дали согласие на их включение в исследование. Возраст пациентов варьировал от 36 до 76 лет (в среднем 46±5,7). Продолжительность заболевания составляла 4-32 месяца. Все пациенты ранее получали полноценное консервативное лечение, которое было неэффективным или давало кратковременное улучшение. Мужчин было 88 человек (62,8 %), женщин – 52 (37,1 %). У 98 пациентов (70,7 %) связь ПЛП с травмой не выявлена, у других 42 больных травмирующее воздействие на плечевой пояс было крайне незначительным. Профессиональная или спортивная деятельность многих больных (41,4 %) была связана с рывковыми движениями или длительными вынужденными положениями отведения плеча.

Основным критерием отбора для исследования пациентов с ПЛП было наличие клинико-рентгенологических признаков дегенеративного поражения шейного отдела позвоночника. Диагностика вертеброгенного рефлекторного ПЛП облегчалась наличием хронологической связи его с появлением или обострением других рефлекторных синдромов шейного остеохондроза, зависимостью от статико-динамических нагрузок на шейный отдел позвоночника, улучшением состояния пациента при иммобилизации шеи, после новокаиновых блокад и других манипуляций, направленных на коррекцию патологии шейного отдела. Критерии исключения паци- ентов из исследования: наличие корешкового компрессионного синдрома; воспалительных, онкологических и других заболеваний плечевого сустава; безболезненная артрогенная контрактура плечевого сустава.

Проводились клинико-неврологические и ортопедические исследования (функции сустава и мышечно-связочного аппарата плечевого пояса, проведение специальных тестов для выявления признаков повреждений каждого элемента вращающей манжеты), рентгенография, функциональная спондилография, МРТ шейного отдела позвоночника и плечевого сустава, позволяющие исключить грыжу диска и определить степень и локализацию внутрисуставной патологии. При рентгеновском обследовании обращали внимание на склеротические изменения и деструкцию бугорков плечевой кости, наличие дистрофических изменений и обызвествлений околосуставных структур, разрыв волокон сухожилий и др. Указанные патологические изменения хорошо дифференцировались на Т2 взвешенных МРТ.

Для расчета статистических показателей использована программа IBM Биостат 4.03 (лицензия ЛР065635 от 19.06.1998) и IBM SPSS Statistics 19 (лицензия 20101223-1 от 29.03.2011). Значимость различий оценивали с помощью двустороннего Т-теста (для нормального распределения). В иных случаях сравнение и оценку значимости различий проводили с использованием непараметрических методов. Для оценки результатов лечения использовались критерии Манна-Уитни, Фишера, Вилкоксона. Различия считали достоверными при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В первой (цервикалгической) стадии ПЛП отраженные боли в области плечевого сустава (как правило, из диска С4-С5) еще не сопровождались болевой контрактурой, объем движений в суставе был сохранен. Затем присоединялись негрубые дистрофические изменения в сухожилии бицепса, в области прикрепления надостной и дельтовидной мышц, в других параартикулярных тканях (цервико-брахиалгическая стадия). Для этой стадии ПЛП характерны усиление боли по ночам, при определенных движениях в суставе, симптом Довборна – отведение и подъем плеча сохранены, но возможны лишь через дополнительное ротационное движение руки, обходящее болевую точку. В третьей стадии ПЛП дистрофический процесс в периартикулярных тканях был резко выражен, появлялась болевая контрактура в суставе. Боли в плече становились мучительными, усиливающимися по ночам и при попытке отвести руку, завести ее за спину или поднять вверх. Пациенты вынуждены были избегать движений в суставе, держать больную руку прижатой к туловищу. Длительное обездвиживание плеча приводило к рубцовому сморщиванию капсулы сустава и развитию артрогенной контрактуры. В четвертой стадии ПЛП боль проходит, но остается обездвиженность плечевого сустава – так называемое «замороженное плечо». В связи с выявленной последовательностью и выраженностью дискогенного ПЛП мы распределили больных в соответствии с 4 стадиями этого заболевания: 1) цервикалгическая стадия (32,9 % пациентов); 2) цервико-брахиалгическая стадия (45 %); 3)

брахио-цервикалгическая (22,1 %); 4) при наличии безболезненной артрогенной контрактуры мы не включали пациентов в данное исследование.

Под влиянием длительной патологической импуль-сации из ПДС в определенных мышцах, окружающих плечевой сустав, формируются болезненные миоди-строфические узлы, нейроостеофиброз в местах прикреплении сухожилий к костям.

Провокационное («провокативное») введение 4 % раствора соды в клинически актуальный диск (чаще С4-С5) воспроизводило боль в плече, а новокаиниза-ция и последующая денервация ликвидировала болевой синдром в плече. В первой и второй стадиях указанная денервация чаще излечивала пациента либо обеспечивала длительную ремиссию. В других более запущенных стадиях ПЛП после денервации приходилось дополнительно лечить дистрофические изменения в околосуставных тканях: использовать блокады с рассасывающими и гормональными средствами, физиопроцедуры, массаж и т.д.

Путем тщательного клинико-неврологического обследования и дископункционной диагностики (путем воспроизведения характерных клинических проявлений из клинически значимых ПДС) выявили также целый ряд сопутствующих рефлекторных синдромов: рефлекторный отраженный межлопаточный болевой синдром у 72 человек – 51,4 %, отраженные цефаль-гии у 28 человек – 20 %, кардиалгический синдром у 7 человек – 5%; рефлекторный миодистонический ска- ленус-синдром у 15 человек – 10,7 % и др. В среднем у пациента с ПЛП дополнительно выявлено по два сопутствующих рефлекторных синдрома. Анализ этих синдромов не входит в задачи данного исследования, но является дополнительным диагностическим тестом, свидетельствующим о связи ПЛП с дегенеративными поражениями позвоночника.

При лучевой диагностике грубые морфологические признаки в плечевом суставе выявлены у 55,7 % пациентов: артроз плечевого и (или) акромиально-клю- чичного сустава у 23 пациентов; несостоятельность вращающей манжеты – у 14; тендиноз и частичный разрыв сухожилия бицепса – у 11; бурсит плечевого сустава (14); импинджмент плеча (у 23 пациентов).

У 44,8 % пациентов с артрозом плечевого и ключично-акромиального суставов были клинические и МРТ признаки импинджмент-синдрома. У других 18 пациентов указанный синдром был обусловлен поддельтовидным бурситом, тендинозом или сочетанием морфологических изменений в суставе.

БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСКОПУНКЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЛП

Для изучения результатов дископункционного лечения больных с ПЛП мы использовали модифицированную индексную шкалу, предложенную Э.А. Аскерко, В.П. Дейкало и В.В. Пушко [1]. Шкала Э.А. Аскерко с соавт. позволяет количественно оценить состояние сустава до и после лечения с учетом клинических, антропометрических и лучевых методов исследования путем определения среднего (суммарного) клинического индекса (СКИ). Для определения исхода лечения по величине СКИ применяются три оценки результата: хороший (СКИ равен 4,0-5,0 баллам); удовлетворительный (СКИ равен 3,0-3,9) и неудовлетворительный результат, когда СКИ равен 1,0-2,9 балла.

Сразу после дископункционного лечения хороший результат (СКИ=4,6±0,24) получен у 69 пациентов (70,4 %), удовлетворительный (СКИ=3,2±0,4) – у 19 пациентов (19,4 %), неудовлетворительный (СКИ=0,9±0,44) – у 10 пациентов (7,1 %). Вскоре у 3 больных с хорошим результатом и у 6 с удовлетворительным результатом произошел рецидив заболевания. Указанным 9 больным и 10 больным с исходно плохим результатом проведено повторное дископункционное лечение, после которого у 13 из 19 больных к моменту выписки из клиники получен хороший результат, у 4 – удовлетворительный и у 8 – неудовлетворительный.

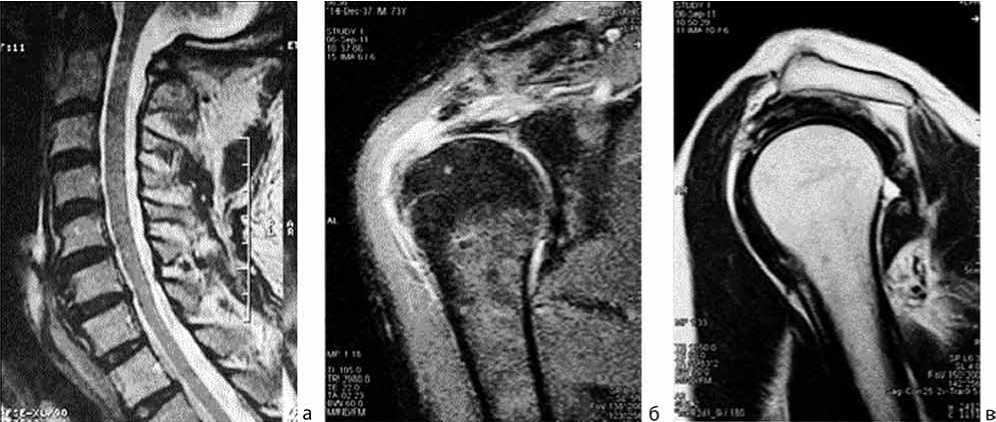

В качестве примера (рис. 1) приводим шейные спондилограммы (а) и МРТ плечевого сустава (б, в) пациента с остеохондрозом шейного отдела позвоноч- ника, сочетающегося с выраженными морфологическими изменениями в плечевом суставе: остеоартроз плечевого и акромиально-ключичного суставов II ст.; мелкие дистрофические кисты в субхондральных отделах головки плечевой кости и наружный импинджмент надостной мышцы краевыми костными разрастаниями ключицы и акромиона; тендиноз сухожилия надостной мышцы с частичным дегенеративным разрывом. Синовит. Субакромиальный и субдельтовидный бурсит.

Дерецепция межпозвонкового диска С4-С5 дала стойкий хороший результат лечения.

Отдаленные результаты лечения изучены у 98 пациентов (70 %) в сроки от 1,5 до 3,5 лет (в среднем 22±5,2 месяца) после пункционного лечения путем анкетирования (59,2 %) или проведения клинического обследования в разные сроки после операции (40,8 %). МРТ в динамике удалось сделать 32 пациентам. Использовали шкалу UKLA (University California Los Angeles). Эта шкала включает в себя оценку: 1) болевого синдрома (5 критериев по 2 балла), 2) функции сустава (5 критериев по 2 балла), 3) угла подъема руки (6 критериев от 5 до 0 баллов: 150º, 120-150º, 90-120º, 45-90º, 30-45º, <30º), 4) мышечной силы (6 критериев от 0 до 5 баллов) и 5) самооценку пациентом функции сустава при трудовой деятельности и в быту (пациенты довольны результатом = 5 баллов, не довольны = 0 баллов). Отличный результат соответствовал 34-35 баллам, хороший – 2833, удовлетворительный – 21-27, плохой – 0-20 [1].

Рис. 1. Больной Л., 66 лет. На спондилограмме шейного отщепа (а) видны признаки остеохондроза С4-С5, С5-С6, С6-С7. На МРТ плечевого сустава – грубые морфологические изменения в суставе: остеоартроз плечевого и акромиально-ключичного суставов II ст.; мелкие дистрофические кисты в субхондральных отделах головки плечевой кости и у мест прикрепления сухожилий; наружный импинджмент надостной мышцы краевыми костными разрастаниями ключицы и акромиона; тендиноз сухожилия надостной мышцы с частичным дегенеративным разрывом. Синовит. Субакромиальный и субдельтовидный бурсит

По шкале UKLA функциональное состояние сустава в среднем улучшилось с 10,7 до 28,8. У 69 из 98 пациентов прошел или уменьшился болевой синдром (55,1 %), значительно увеличился или нормализовался (44,9 %) объем движений в суставе.

В таблице видно, что отличные и хорошие результаты пункционного лечения пациентов с ПЛБС без морфологических изменений в плечевом суставе оказались достоверно чаще (в среднем 34,9 балла), чем у пациентов с грубыми морфологическими изменения- ми в плечевом суставе (p<0,05).

У 31 из 58 пациентов (53,3 %) с третьей и второй стадиями заболевания (суммарно), несмотря на наличие морфологических изменений в суставе, получены хорошие и отличные отдаленные результаты дископункционного лечения. Это свидетельствует о целесообразности вегетативной денервации пораженного сустава путем ликвидации патологической импульсации из клинически актуальных межпозвонковых дисков, находящихся в едином вегетотоме (склеротоме).

Таблица

Отдаленные результаты дископункционного лечения больных с плече-лопаточным болевым синдромом в зависимости от наличия или отсутствия морфологических изменений в суставе, по данным МРТ

(указаны балльные оценки в соответствии со шкалой UKLA)

|

Результаты |

Всего больных (n=98)* |

ПЛП без морфологических изменений в суставе (n=40) |

ПЛП с грубыми морфологическими изменениями в суставе (n=58) |

p |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|||

|

Отличный (34-35) |

31 |

26 |

65 |

5 |

8,6 |

0,01 |

|

Хороший (28-33) |

38 |

12 |

30 |

26 |

44,8 |

0,05 |

|

Удовл. (21-27) |

21 |

2 |

5 |

19 |

32,8 |

0,006 |

|

Неудовл. (0-20) |

8 |

0 |

0 |

8 |

13,8 |

0,001 |

ОБСУЖДЕНИЕ

Использование дископункционных лечебно-диагностических манипуляций при ПЛП помогло понять зависимость отраженных болей и последующего дистрофического поражения плечевого сустава от патологической импульсации из пораженного ПДС, находящегося с ним в одном склеротоме или вегетотоме. В параартикулярных мышцах, в местах прикрепления связок к кости возникают нейрогенные дистрофические процессы, которые способствуют разрывам под влиянием даже небольших физических нагрузок, неловкого движения или продолжительного напряжения.

Вследствие этого развивается клеточная инфильтрация, развитие фибробластов, продуцирование костных клеток вызывает увеличение костных выступов, разрастание надкостницы, параоссальные обызвествления, краевая резорбция кортикального слоя надмыщелков, исчезновение костных балок. Простота и безопасность дископункционной лечебно-диагностической манипуляции в сочетании с эффективностью у половины больных, даже имеющих грубые морфологические изменения в плечевом суставе, позволяют рекомендовать ее применение при ПЛП.

ВЫВОДЫ

-

1. Объективным подтверждением зависимости рефлекторного плече-лопаточного болевого синдрома от патологической импульсации из пораженного межпозвонкового диска являются пункционные лечебно-диагностические манипуляции, позволяющие воспроизвести знакомый пациенту симптомокомплекс и тут же ликвидировать или уменьшить его путем спирт-новокаиновой денервации.

-

2. У пациентов с плече-лопаточным болевым синдромом в случаях сочетания клинико-рентгенологических признаков остеохондроза шейного отдела позвоночника с грубыми морфологическими изменениями в плечевом суставе дископункционная лечебно-диагностическая манипуляция должна предшествовать операции на плечевом суставе, т.к. у половины таких пациентов можно получить хорошие результаты дископункционного лечения.

Список литературы Связь плече-лопаточного периартроза с дегенеративными заболеваниями позвоночника

- Аскерко Э.А., Дейкало В.П., Цушко В.В. Индексная шкала оценки функции плечевого сустава//Новости хирургии. 2012. Т. 20, № 1. С. 100-104.

- Артроскопическая коррекция повреждений комплекса «Сухожилие длинной головки двуглавой мышцы -суставная губа» в лечении пациентов с полнослойными разрывами вращающей манжеты плеча/С.Ю. Доколин, В.И. Кузьмина, И.С. Базаров, М.А. Кислицин//Травматология и ортопедия России. 2013. № 1(67). С. 19-27.

- Луцик А.А., Овсянников В.А. Дерецепция в лечении местных и отраженных болевых синдромов шейного остеохондроза//Остеохондрозы позвоночника. Пункционное лечение: сб. науч. тр. Л., 1975. С. 16-19.

- Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника/А.А. Луцик, М.А. Садовой, А.В. Крутько, А.Г. Епифанцев, Г.Ю. Бондаренко. -Новосибирск: Наука, 2012. -263 с.

- Макаревич Е.Р., Белецкий А.В. Лечение повреждений вращательной манжеты плеча. Минск: БГУ, 2001. 160, с.

- Продан А.И., Куценко В.А., Колесниченко В.А. Дерецепция межпозвонковых дисков: старая идея -новые технологии//Хирургия позвоночника. 2005. № 4. С. 55-60.

- Прудников O.E., Прудников Е.Е. Шейный остеохондроз и так называемый плече-лопаточный синдром//Остеохондрозы и пограничные состояния: сб. науч. тр. СПб., 1993. С. 75-84.

- Arthroscopic repair of massive rotator cuff tears with stage 3 and 4 fatty degeneration/S.S. Burkhart, J.R. Barth, D.P. Richards, M.B. Zlatkin, M. Larsen//Arthroscopy. 2007. Vol. 23, No 4. P. 347-354.

- Innervation of annulus fibrosis in low back pain/M.H. Coppes, E. Marani, R.T. Thomeer, M. Qudega, G.J. Groen//Lancet. 1990. Vol. 336, No 8708. P. 189-190.

- Davidson J., Burkhart S.S. The geometric classification of rotator cuff tears: a system linking tear pattern to treatment and prognosis//Arthroscopy. 2010. Vol. 26, No 3. P. 417-424.

- Interference screw versus suture anchor fixation for subpectoral tenodesis of the proximal biceps tendon: a cadaveric study/S.R. Golish, P.E. Caldwell 3rd, M.D. Miller, N. Singanamala, A.S. Ranawat, G. Treme, S.E. Pearson, R. Costic, J.K. Sekiya//Arthroscopy. 2008. Vol. 24, No 10. P. 1103-1108.

- The clinical and structural long-term results of open repair of massive tears of the rotator cuff/M.A. Zumstein, B. Jost, J. Hempel, J. Hodler, C. Gerber//J. Bone Joint Surg. Am. 2008. Vol. 90, No 11. P. 2423-2431.

- Wolf E., Pennington W.T., Agrawal V. Arthroscopic side-to-side rotator cuff repair//Arthroscopy. 2005. Vol. 21, No 7. P. 881-887.