Связь пространственного размещения рудных месторождений с глубинным строением земной коры и верхней мантии в Верхояно-Колымском регионе

Автор: Петрищевский А.М., Юшманов Ю.П.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология, геодинамика и минеральные ресурсы

Статья в выпуске: 2-3 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

В докладе анализируются связи пространственного размещения рудных месторождений с плотностными неоднородностями земной коры и верхней мантии Верхояно-Колымского региона в 3D-постановке. Гравитационные реологические модели открывают новые черты глубинного строения тектоносферы и объясняют известные структурные, петрологические и геохимические характеристики рудных месторождений разной специализации с позиции их связи с глубинным строением региона.

Гравитационные модели, кора, мантия, реология, зоны растяжения, плюмы, металлогения, северо-восточная азия

Короткий адрес: https://sciup.org/143176865

IDR: 143176865 | УДК: 553.3:551.24(571.6) | DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-73-76

Текст научной статьи Связь пространственного размещения рудных месторождений с глубинным строением земной коры и верхней мантии в Верхояно-Колымском регионе

Образец цитирования: Петрищевский А.М., Юшманов Ю.П. Связь пространственного размещения рудных месторождений с глубинным строением земной коры и верхней мантии в

Верхояно-Колымском регионе // Региональные 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-73-76.

гранитно-метаморфического и нижнекорового мафического (базальтового) слоев, второй – подкоровому вязкому слою и третий – кровле астеносферы.

Рудные районы в коровых зонах растяжения (интервал глубин 10-40 км) характеризуются развитием высоко- и среднетемпературного оруденения (Sn, Sn-W, Sn-Ag, Sn-W-Mo, Pb-Zn-Ag), связанного с кислой и умеренно-кислой гранитной магмой. В мантийных зонах растяжения (интервал глубин 70–80 км) располагаются низкотемпературные месторождения Au-Sb, Au-Sb-Hg, Au-Hg, Sb, Hg, связанные с зонами глубинных разломов, имеющих отдаленную парагенетическую связь с произво-

Рис. 1. Гистограммы связи рудных районов Верхояно-Колымского региона с зонами реологического разуплотнения в земной коре и верхней мантии

Fig. 1. Histograms of the Verkhoyansk-Kolyma ore regions connection with zones of rheological decompression in the earth’s crust and upper mantle дными подкоровых очагов базальтовой магмы. Теснота связи рудных узлов и районов со структурами центрального типа увеличена на трех глубинных уровнях: 40–50, 70–80 и 100–150 км (рис. 1б). Первый соответствует подкоровому вязкому слою, второй – кровле астеносферы в головах плюмов, а третий – утолщениям астеносферы в центральных (стволовых) зонах СЦТ плю-мового происхождения.

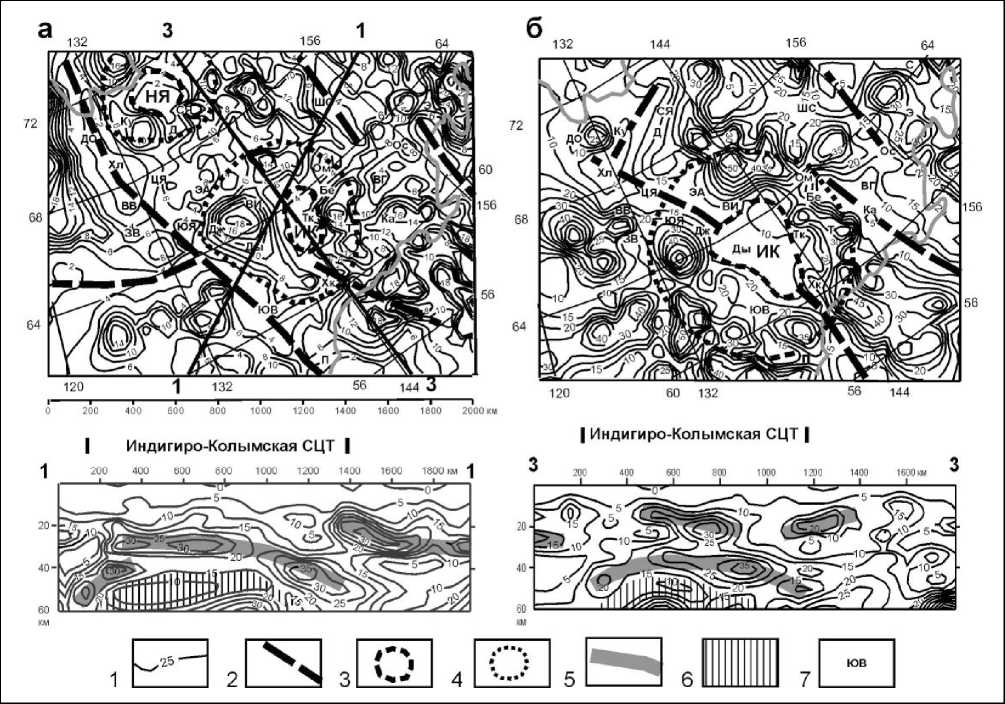

Центральным элементом рассматриваемой территории является Индигиро-Колымская концентриче-ски-зональная аномалия плотностной контрастности, в центре которой располагается минимум, а на периферии – цепочка максимумов, ориентированных по круговому контуру (рис. 2а, б). В центральной (стволовой) зоне Индиги-ро-Колымской структуры центрального типа расположены золоторудные районы с преимущественно высокотемпературным золотокварцевым типом минерализации (ВИ, Бе), а на периферии, кроме золоторудных, – олово-вольфрамовые (Дж), оловянные (ЮЯ) и районы с комплексной рудной минерализацией (Ом, СЯ). Большинство золоторудных месторождений с низкотемпературной золотосульфидной минерализацией (Т) с примесью олова (ЮЯ, Дж, Т) и полиметаллов (Ом, Тк) тяготеют к флангам этой СЦТ, а возраст рудной минерализации омолаживается в направлении от флангов к центру Индигиро-Колым-ской СЦТ.

Еще одна структура центрального типа меньших размеров (Нижне-Янская) контролирует расположение К, Д и СЯ рудных узлов (рис. 2а) с преимущественно золото-олово-серебряной и

Рис. 2. Распределения плотностной контрастности на глубинах 10 (а) и 20 (б) км с разрезами µz (x, y, Hc)-модели (в)

F ig. 2. Density contrast distributions at depths of 10 (a) and 20 (б) km with sections of the µz (x, y, Hc) model (в)

1 – изолинии плотностной контрастности (1 ед. = 10-2кг / м 2 / км); 2 – оси зон растяжения; 2, 4 – контуры внутренней (3) и внешней (4) зон в структурах центрального типа; 5 – жесткие (высокая вязкость) слои; 6 – астеносфера; 7 – рудные районы по [2]: 1–11 - месторождения и рудопроявления с преимущественной специализацией: 1 – золото-кварцевой: а – уникальные, б – крупные, в – средние, г – рудопроявления и их номера; 2 – золото-сульфидной; 3 – золото-серебряной эпитермальной; 4 – оловянной; 5 – олово-серебряной; 6 – молибденовой; 7 – медной; 8 – вольфрамовой; 9 – сурьмяной; 10 – ртутной; 11 – полиметаллической; 12 – контуры Верхоянской астенолинзы [Стогний, Стогний, 2009]. Наименование рудных узлов и районов: Бе – Береляхский, ВГ – Верхнеортуканско-Гербенский, ВИ – Верхне-Индигирский, ВВ – Восточно-Верхоянский, Д – Депутатский, Дж – Джуптанганский, Ды – Дыбинский, ДО – Дьянди-Олонойский, ЗВ – Западно-Верхоянский, Ка – Карамкенский, Ку – Куларский, Ом – Омчакский, Ос – Омсукчанский, С – Сергеевский, СЯ – Северо-Янский (Полоусный), Т – Теньковский, Тк – Таскыстабытский, Хк – Хаканджинский, Хл – Холдинский, ЦЯ – Центрально-Янский, ШС – Шамано-Столбовской, Э – Эвенский, ЭА – Эльги-Адычанский, ЮВ – Южно-Верхоянский (Аллах-Юньский), ЮЯ – Южно-Янский редкометальной минерализацией. Нижне-Янская СЦТ не имеет астеносфер-ных корней и ее образование связано с флюидно-магматической активностью Адыча-Тарынской (Адыча-Тенькин-ской) зоны растяжения–сдвига. Происхождение этой структуры связывается с горячей точкой, мигрирующей от центра Индигиро-Колымской СЦТ по зоне Адыча-Тенькинского глубинного разлома.

Близкое к поверхности залегание вязкого слоя в зоне Адыча-Тенькинско-го глубинного разлома способствовало горизонтальным перемещениям тектонических масс и образованию дуплекса растяжения, контролирующего внедрение гранитоидной магмы, концентрических даек и формирование вихревых структур.

Список литературы Связь пространственного размещения рудных месторождений с глубинным строением земной коры и верхней мантии в Верхояно-Колымском регионе

- Горячев Н.А. Геология мезозойских золото-кварцевых жильных поясов Северо-Востока Азии. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1998. 210 с

- Минерагеническая карта Российской Федерации и сопредельных территорий. Масштаб 1:2 500 000 / ред. Д.С. Рундквист. М.: Аэрогеология, 2000