Связь температурных и гравимагнитных аномалий с нефтегазоностностью пород

Автор: Илюшкина А.В., Голоюх Т.И.

Журнал: Мировая наука @science-j

Статья в выпуске: 3 (3), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена связь аномальных зон, выделенных по данным распределения геотемпературного градиента, грави- и магниторазведки на лицензионном участке (ЛУ) Красноленинского свода. По данным собственных исследований и изучения литературных и интернет источников проведены попытки выявить аналогии, установить генетическую связь нефтегазоносности с тектоническими разломами.

Залежи углеводородов, коллектор, фундамент, аномалии, глубинные тектонические разломы, рифтогенная стадия, флюид

Короткий адрес: https://sciup.org/140262798

IDR: 140262798

Текст научной статьи Связь температурных и гравимагнитных аномалий с нефтегазоностностью пород

В условиях, когда на территории Западной Сибири большая часть ловушек антиклинального типа выявлена, геолого-разведочные работы необходимо ориентировать на поиск залежей углеводородов в нетрадиционных коллекторах, в том числе в породах фундамента и коры выветривания. Прогнозирование коллекторов и выделение залежей в фундаменте - сложный процесс, основанный на понимании природы их формирования и применении комплексного анализа результатов сейсмических, геофизических, гравимагнитных и других исследований. В связи с чем, перед геологами часто возникает задача выбора методологии при выделении ловушек в подобных объектах.

Залежи углеводородов в толще фундамента, как правило, связаны с различными аномалиями: магнитными, гравитационными, температурными, образование которых можно объяснить генетической связью нефтегазоносности с глубинными тектоническими разломами, являющимися путями миграции флюидов в рифтовых зонах.

Рифтогенная стадия- это период в развитии земной коры, в течение которого происходило раскалывание и раздвигание континентальной коры или ранее замкнувшейся более древней океанической структуры. Комплексы рифтогенной стадии представлены чередующимися осадочными и вулканогенными породами [1].

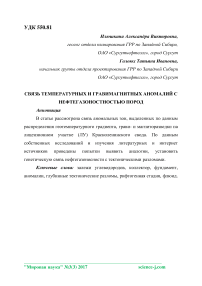

Сегодня геологами уже доказана связь флюидотермальных процессов с формированием проницаемых резервуаров и аккумуляцией в них углеводородов во многих нефтегазоносных провинциях мира. Известно, что высокотемпературные потоки флюидов вызывают изменения минерального состава горных пород, структуры порового пространства и их проницаемости. Влияние глубинных процессов на фильтрационно-емкостные свойства породы может быть как положительным (за счет образования каверн и разуплотнения породы вокруг трещин), так и отрицательным (за счет залечивания трещин продуктами гидролиза и растворения определенных минералов). На фотографии шлифа (рис. 1) видны трещины, являющиеся каналами миграции высокотемпературных потоков флюидов и газов, а также ореолы вокруг трещин, указывающие на образование вторичной пористости пород [1].

Рис. 1 Фотография шлифа с микротрещинами и ореолами вокруг них

На месторождениях Красноленинского нефтегазоносного района в образованиях пермо- триасового вулканогенно- осадочного комплекса и в верхней части кристаллического фундамента обнаружены значительные по величине залежи нефти и газа. Коллекторы относятся к трещинно-каверновому типу, по данным кернового материала породы – вулканические туфы, дациты, риолиты, трахидациты, агломератовая кластолава, переработаны экзогенными, тектоническими и флюидодинамическими процессами.

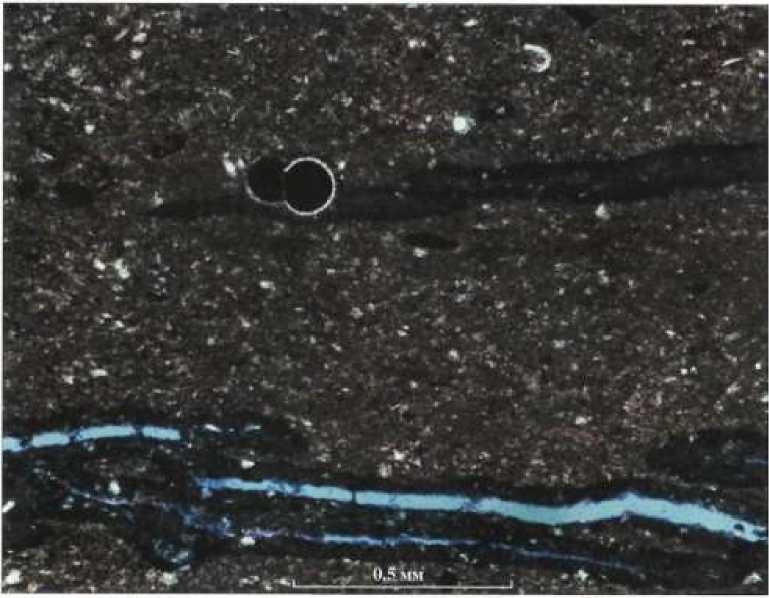

Для изучения связи нефтегазоносности с глубинными разломами рассмотрено одно из хорошо изученных месторождений Красноленинского свода, по которому построена карта распределения температурных градиентов (рис. 2а).

Рис. 2. Карта распределения температурных градиентов

На карте видно, что в некоторых скважинах, находящихся в аномальных зонах геотермический градиент в три и более раз отличается от нормального, что может объясняться вертикальной миграцией водонефтяных флюидов и газов по тектоническим нарушениям, широко развитым в пределах Красноленинского свода. С целью получения поисковых критериев, карта распределения температурных градиентов сопоставлена с данными гравимагнитных исследований, проведенных в исследуемом районе в 2009 г. (рис. 2б) [2].

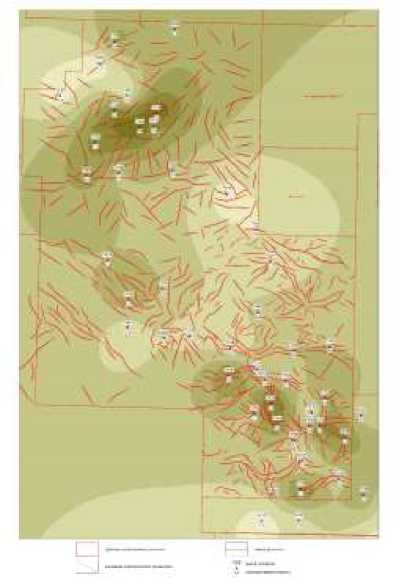

Рис. 3. Карта результатов знаковой классификации гравимагнитных полей

В результате чего установлено, что зоны положительных геотемпературных аномалий согласуются с отрицательными локальными аномалиями гравитационного и магнитного полей.

Изменчивость гравитационного поля свидетельствует о процессах, связанных с изменением плотности и образованием пустотного пространства. Локальное понижение поля силы тяжести вызвано повышенной трещиноватостью части разреза [2]. В свою очередь, отрицательные значения магнитного поля указывают на наличие углеводородов, так как нефть является диамагнетикам в отличии от вмещающих ее пород [3]. В зависимости от знаков гравитационного и магнитного полей на участке выделено четыре класса локальных аномалий (табл. 1).

Таблица 1.

|

Номер класса |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Знак локальной гравитационной аномалии |

- |

+ |

- |

+ |

|

Знак локальной магнитной аномалии |

- |

- |

+ |

+ |

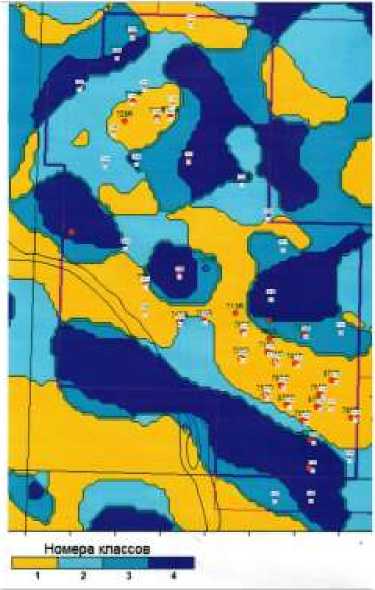

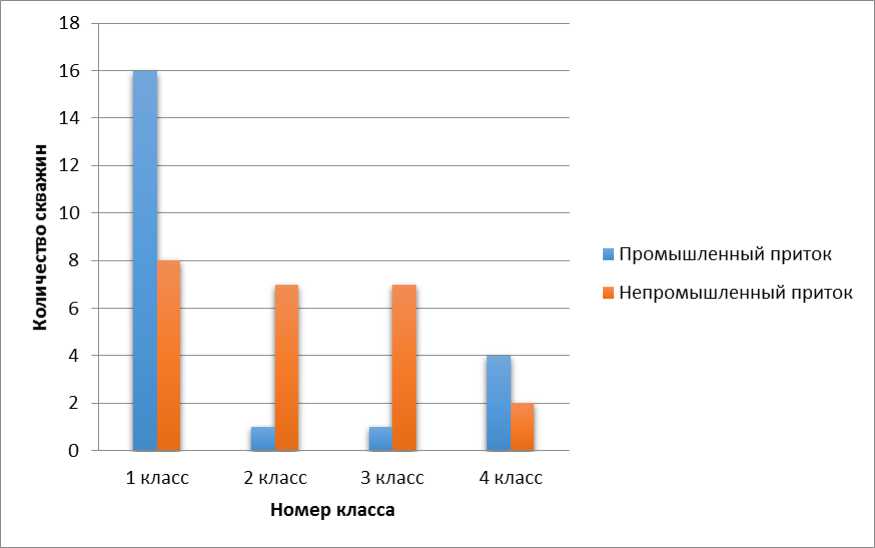

На диаграмме (рис. 3) видно, что подавляющая часть высокопродуктивных скважин приурочена к первому классу, представляющему собой сочетание отрицательных локальных гравитационных и магнитных аномалий. Следовательно, одним из поисковых критериев при выделении перспективных объектов может являться совпадение по отрицательному знаку магнитного и гравитационного полей в зоне повышенных температур.

Рис. 4. Диаграмма распределения продуктивности скважин относительно классов локальных гравимагнитных полей

Температура в пласте определяется близостью к проводящим глубинным разломам, плотностью теплового потока, а также вещественным составом горных пород и их теплопроводностью. В связи с чем, можно предположить наличие связи между нефтегазоносностью пород и их составом. Однако, по данным анализа керна и результатов бурения скважин закономерностей не выявлено.

В Западной Сибири в доюрском комплексе залежи углеводородов приурочены к блокам фундамента различного вещественного состава. Признаки нефтегазоносности установлены в различных по петрографическому составу породах: от ультраосновных, основных, кислых интрузивных и эффузивных магматических до метаморфических и эффузивно-осадочных пород. Зависимость продуктивности скважин от состава пород не установлена. По генезису коллекторы являются вторичными, они сформировались при сочетании эрозионных, деформационных и гидротермальных процессов. С областями восходящих потоков ассоциируются положительные температурные аномалии, с нисходящими - отрицательные аномалии.

Выводы:

-

1. Залежи углеводородов в трещинно-каверновых коллекторах доюрского комплекса связаны с проводящими глубинными тектоническими разломами, являющимися путями миграции флюидов в рифтовых зонах.

-

2. Совпадение положительных температурных аномалий и отрицательных локальных гравитационных и магнитных аномалий может служить поисковым критерием для выделения ловушек углеводородов.

-

3. Зависимость продуктивности скважин от состава пород не выявлена. По генезису коллекторы являются вторичными, они сформировались при сочетании эрозионных, деформационных и гидротермальных процессов [5].

Список литературы Связь температурных и гравимагнитных аномалий с нефтегазоностностью пород

- Гаврилов В.П., Гулев В.Л., Карнаухов С.М., Леонова Е.А. Геологическое строение и нефтегазоносность северного шельфа Вьетнама (Шонгхонгский прогиб): в 2 частях. Часть 2. -М.: ООО «Издательский дом Недра», 2014. - 167 с.

- Ванисов А.М., Шелихов А.П., Куликов Д.П., Тренин Ю.А. Строение и прогноз нефтегазоносности доюрского основания Рогожниковско-Ляминской зоны (8 поисковых и лицензионных участков) по гравимагнитным и сейсморазведочным данным. Труды ЗАО «ЗапСибЮг». - Тюмень: ЗапСибЮг, 2009. - Вып. 66. - с. 46 - 48.

- Сусанина О.М. Прогнозирование нефтеперспективных зон в палеозойских отложениях Западной Сибири по комплексу геофизических данных. Материалы X конференции ЗАО «Пангея» «Формула успеха в разведке и разработке месторождений нефти и газа», Москва, 2011.

- Предтеческая Е.А., Фомичев А.С. Влияние разрывных нарушений на температурный режим и катагенетические преобразования мезозойских отложений Западно-Сибирской плиты. Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2011.- Т.6. -№1.

- Кирюхин А.В., Шадрина С.В., Пузанков М.Ю. Моделирование термогидрогеохимических условий формирования продуктивных резервуаров в вулканогенных породах. Вулканология и сейсмология, 2013, № 2, с. 90-104.