Связь теплового потока с зонами реологического разуплотнения в верхней мантии восточной окраины Азии

Автор: Петрищевский А.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 4 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены результаты корреляционного анализа тепловых аномалий и распределений плотностной контрастности (µz-параметра) в рифтогенных и плюмовых структурах на восточной окраине Азии, которые доказывают селективную обратную корреляцию этих параметров в интервалах глубин, соответствующих положению подкорового вязкого слоя (25-45 км) и астеносферы (70-90 км). Аномальными свойствми характеризуется Южно-Охотский рифт, в котором подкоровый вязкий слой залегает в интервале глубин 10-25 км, а астеносфера - 45-55 км. В большинстве районов (Южно-Охотский, Япономорский, Катазиатский) основной вклад в тепловой поток вносит подкоровый вязкий слой, а в Индигиро-Колымском - астеносферный вклад преобладает над подкоровым. Тепловой поток из астеносферы на кайнозойских границах литосферных плит экранирован субдуцирующими слэбами. В зоне разлома Ченжоу-Линву на границе плиты Янцзы и Катазиатского блока в юго-восточном Китае обнаружена широкая зона растяжения литосферы, выраженная минимумом плотностной контрастности в интервале глубин 30-100 км, сопровождаемая аномалиями теплового потока. По геологическим данным в этой зоне установлены признаки растяжения, вязкого сдвига и косой субдукции. Распределения плотностной контрастности и график корреляции Q и µz-параметра в этой структуре очень близки к Индигиро-Колымской зоне растяжения-сдвига на границе Евразиатской плиты и Колымо-Омолонского супертеррейна. Одинаковая корреляция Q и µz-параметра в удаленных друг от друга районах свидетельствует об одинаковом глубинном строении и универсальности тектонических обстановок на восточной окраине Азии, где в пространстве и времени сопряжены субдукционные, рифтогенные и плюмовые процессы.

Тепловой поток, верхняя мантия, плотностная контрастность, реология, восточная азия

Короткий адрес: https://sciup.org/143178382

IDR: 143178382 | УДК: 550.34:551.24:553.9(571) | DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-4-35-49

Текст научной статьи Связь теплового потока с зонами реологического разуплотнения в верхней мантии восточной окраины Азии

Тепловой поток является диагностическим средством степени разогрева земной коры и верхней мантии и по его измерениям в скважинах определяется температура среды в различных глубинных диапазонах геологического пространства [4, 24, 28]. Считается, что температура выше 1300 °С достаточна для расплавления пород верхней мантии и по изотерме 1300 °С или 1200 °С проводится поверхность вязкой, текучей или частично расплавленной астеносферы [25 ], хотя иногда у подошвы земной коры зонам частичного плавления соответствует температура порядка 1000 °С [27].

В переходной зоне кора-мантия существует еще один слой пониженной вязкости [1, 2, 10, 15], с увеличением мощности которого тоже коррелируются тепловые аномалии. Этот слой повсеместно диагностируется по распределениям скорости сейсмических волн и удельных электрических сопротивлений [1]. В среднем и нижнем слоях земной коры разогрев приводит к понижению отражающей споcобности сейсмических волн [36]. Еще одним индикатором подкорового вязкого слоя и астеносферы являются минимумы плотностной контрастности (µz-параметра) [15–17, 20]. Существование двух слоев пониженной вязкости в верхней мантии является фундаментальным свойством тектоносферы на восточной окраине Азии [15, 17].

При отсутствии дорогостоящих сейсмических и электромагнитных наблюдений и скважин, в которых вычисляется тепловой поток, единственным и недорогим средством обнаружения и пространственной параметризации вязких сред являются минимумы плотностной контрастности.

В этой статье анализируется связь плотностной контрастности (µz-параметра) с аномалиями теплового потока и температуры с целью более уверенной диагностики зон частичного плавления в верхней мантии. В отсутствие данных о распределении температуры и в случае редкой сети скважин такая связь может быть использована для определения и пространственной параметризации глубинных источников тепловых аномалий. Теоретические основы и методика построения 3D-моделей распределений плотностной контрастности изложены в предшествующих работах автора [16, 20]. Связь теплового потока с аномалиями плотностной контрастности в разных глубинных срезах объемной µz-модели определена с помощью корреляционного анализа. Такая связь исследована в трех рифтогенных и одной плюмовой структуре на Востоке Азии. На территориях Верхояно-Колымской и Южно-Охотской зон растяжения вычисления коэффициента корреляции выполнены непосредственно в точках определения теплового потока, а в Япономорском и Катазиатском регионах – в общих точках регулярной сети.

Верхояно-Колымская зона растяжения-сдвига

Эта структура расположена на границе Ев-разиатской и Североамериканской плит [26] и она также известна под названиями зоны Адыча-Тень-кинского или Тенькинского [29, 30] глубинного разлома шириной порядка 200 км. В меловое время в этой зоне произошло внедрение больших объемов гранитоидных магм, сформировавших Главный (приразломный) Колымский гранитоид-ный пояс [5, 26]. В начальный период геологической истории этой структуры (юра ‒ нижний мел) здесь происходили субдукционные процессы, сопровождавшиеся надвиганием Колымо-Омолон-ского супертеррейна на Северо-Азиатский кратон, затем сжатие сменилось растяжением (Момский рифт), а в неогене произошли сдвиговые деформации [26, 29, 30].

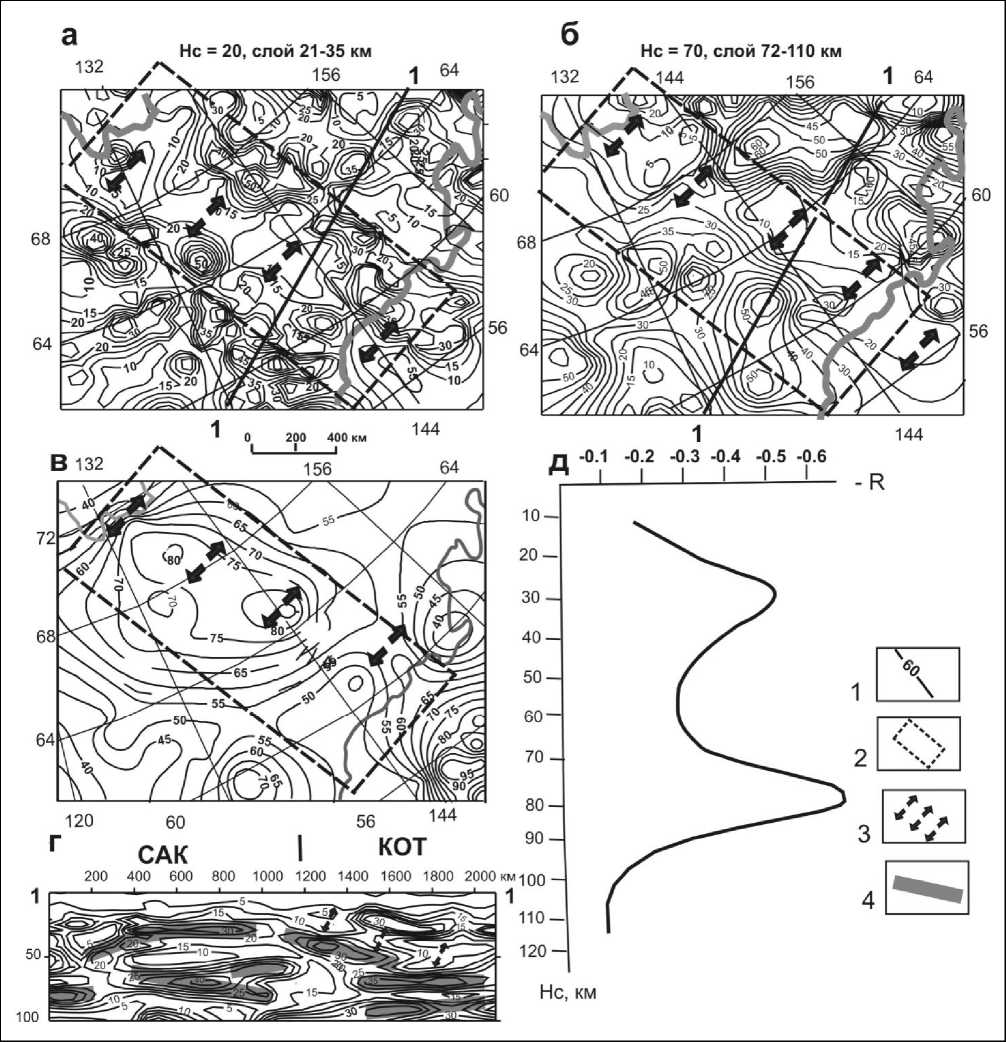

В гравитационных моделях, отражающих реологические свойства геологических сред [16, 20], Верхояно-Колымская зона растяжения-сдвига проявлена минимумом плотностной контрастности в большинстве срезов µz-модели. Простран- ственная корреляция минимумов µz-параметра с тепловым потоком отображена на рис. 1д. Пиковые значения коэффициента корреляции этих параметров установлены на двух глубинных уровнях: 30 и 80 км. Первый уровень совпадает с подошвой земной коры, а второй – с подошвой литосферы. Соответствующие зоны реологического разуплотнения залегают в интервалах глубин 28–45 и 70–90 км. Гравитационные модели (рис. 1а-б, г) показывают, что подкоровый вязкий слой занимает наклонное положение и по нему Колымо-Омолонский супертеррейн, обычно относимый к Североамериканской плите [26], был надвинут на окраину Северо-Азиатского кратона. В результате на восточной границе последнего сформировалась Верхояно-Колымская складча-то-надвиговая система.

По полученным данным (рис. 1), наибольший вклад в тепловые аномалии Верхояно-Колым-ской зоны растяжения-сдвига вносит астеносфера, кровля которой, по магнитотеллурическим данным [2], располагается здесь на глубине 65–80 км.

Южно-Охотский рифт

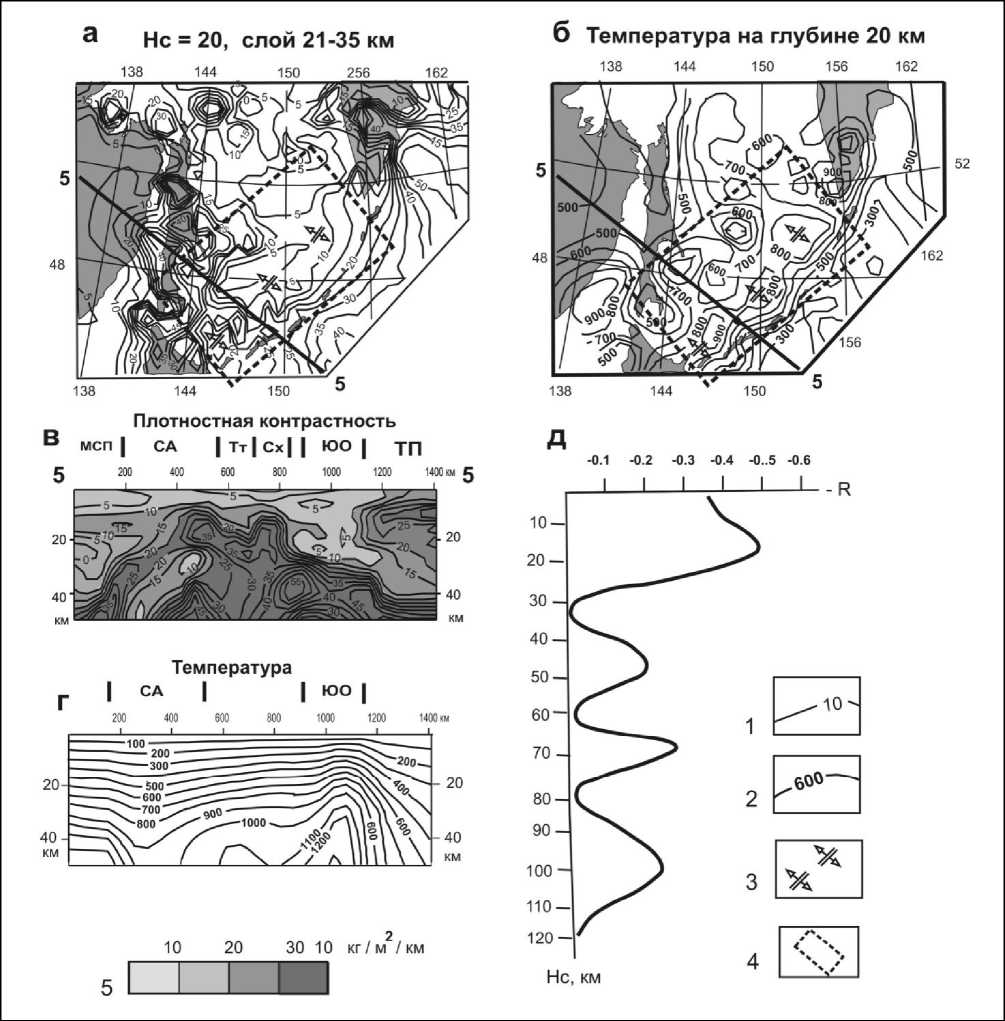

Южно-Охотский или Южно-Курильский рифт расположен в юго-восточной части Охотского моря (рис. 2). Структура характеризуется высоким тепловым потоком (Q > 80 мВт/м2) и сокращением мощности земной коры до 13 км [23]. На глубинах 20, 70 и 100 км Южно-Охотский рифт отмечается линейным минимумом плотностной контрастности, а на глубине 50 км в его зоне концентрируются локальные минимумы плотностной контрастности, диагностирующие реологическое разуплотнение тектонических масс. Наилучшей корреляцией плотностной контрастности с тепловыми аномалиями характеризуется слой в интервале глубин 21–35 км (Нс = 20 км, рис. 2), соответствующий подкоровому вязкому слою. Температура на глубине 20 км (рис. 2б, в) составляет здесь около 800 °С, что в два раза выше средней на Земле температуры у подошвы земной коры – 400 °С [24]. Коэффициент корреляции теплового потока и плотностной контрастности на этой глубине максимальный (рис. 2г). В разрезе 3D µz-модели (рис. 2в) Южно-Охотский рифт сопровождается минимумом плотностной контрастности (µz-параметра) до глубины 25–28 км, указывающим на раздробление и флюидно-магматическую проработку зоны рифта. Зона реологического разуплотнения ниже глубины 20 км залегает наклонно (рис. 2в) и способствует надвиганию тихоокеанской коры на Охотоморскую плиту.

Рис. 1. Плотностная контрастность (а–б, г), тепловой поток (в) и коэффициент корреляции

Q и µz в разных глубинных срезах µz (x, y, Hc)-модели(д) Верхояно-Колымского региона 1 – изолинии плотностной контрастности (1 ед. = 10-2кг / м2/ км) на схемах «а-б, г» и теплового потока (мВт / м 2)на схеме «в» (осреднение по данным [7]); 2 – контур площади корреляционного анализа; 3 – Верхояно-Колымская (Адыча-Тенькинская) зона растяжения-сдвига; 4 – жесткие пластины в земной коре и верхней мантии. Обозначения структур над разрезом: САК – Северо-Азиатский кратон, КОТ – Колымо-Омолонский супертеррейн. Нс – глубина среза µz (x, y, Hc)-модели

Fig. 1. Density contrast (а–б, г), heat flow (в) and the correlation coeffi cient Q and µz in different deep slices of µz (x, y, Hc)-model (д) of the Verkhoyano-Kolima Region 1 – isolines of density contrast (10-2кг/м2/км) on schemes “а-б, г” and heat flow (mWt / m 2) on the scheme “в” smoothed after [7]; 2 – counter of the area for the correlation analysis; 3 – Verkhoyano-Kolimskaya (Adicha-Tenkiskaya) shear-stretching zone; 4 – rigit layers into the crust and upper mantle. Designations of structures: CAK – North Asian Craton, КОТ – Kolima-Omolon super terrane. Hc – deep of slice of µz (x, y, Hc)-model

Рис. 2. Плотностная контрастность (а–в), температура (г) и коэффициент корреляции Q и µz в разных глубинных срезах µz (x, y, Hc)-модели (д) Охотоморского региона

1 – изолинии плотностной контрастности (1 ед. = 10-2кг / м 2 / км); 2 – изотермы температуры, °C;

3 – Южно-Охотский рифт; 4 – контур площади корреляционного анализа. Обозначения структур над разрезом: МСП – Мая-Селемджинский плюм [21], СА – Сихотэ-Алинская аккреционно-складчатая система, ТТ – Татарский рифт, Сх – остров Сахалин, ЮО – Южно-Охотский рифт, ТП – Тихоокеанская плита. Нс – глубина среза µz (x, y, Hc)-модели

Fig. 2. Density contrast (а-в), temperature(г) and the correlation coeffi cient between Q and µz in different deep slices of µz (x, y, Hc)-model (д) of the Okhotsk Sea Region

1 – isolines of density contrast (10-2кг / м 2 / км); 2 – isotherms of temperature, oC; 3 – South-Okhotsk rift; 4 – counter of the area for the correlation analysis. Captures above sections: МСП – Maya-Selemdzha Plume [21], СА – Sikhote-Alin accretion-folded system, TT – Tatar Rift, Сх – Sakhalin Island, ЮО – South-Okhotsk Rift, ТП – Pacific Plate. Hc – deep of slice of µz (x, y, Hc)-model

Три других максимума корреляции Q и µz и на глубинах 50, 70 и 100 км соответствуют положению вязких или текучих магм, перемешанных с кристаллическими фрагментами литосферы в зоне субдукции Тихоокеанской плиты под Охотоморскую [5]. Наименьшая корреляция Q и µz на глубине 80 км соответствует положению океанического слэба, экранирующего астеносферу. На этой глубине концентрируется рой землетрясений, очерчивающий контуры слэба в плане [14].

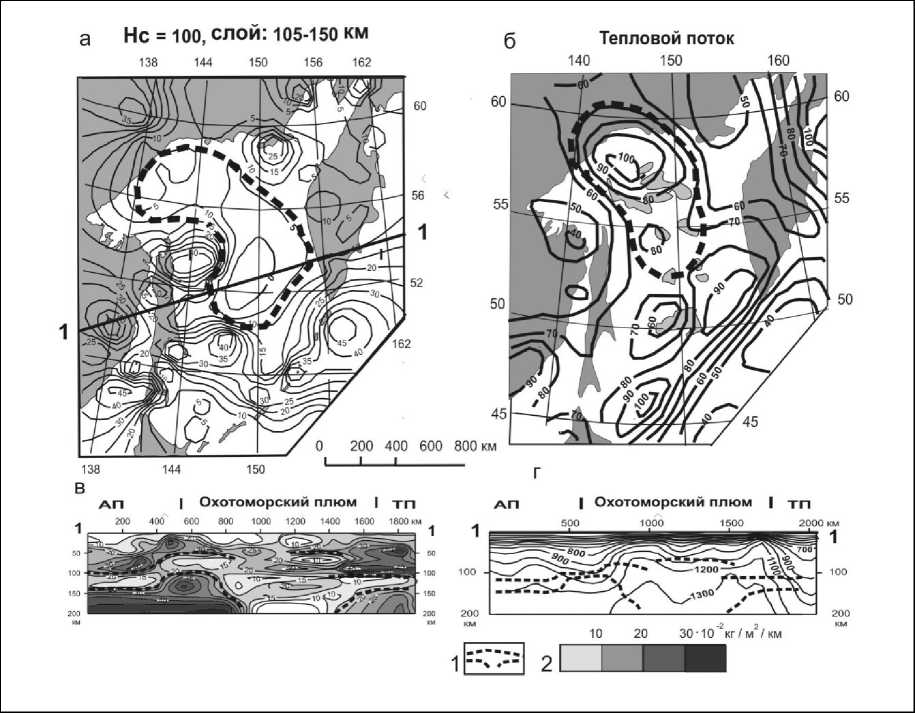

В Охотском море существует еще один источник тепла – Охотоморский плюм, центр которого приурочен к подводной возвышенности Института океанологии [18]. Астеносферная

часть Охотоморского плюма имеет грибовидную форму, характерную для этого класса структур. Широкий минимум плотностной контрастности в срезе на глубине 100 км совпадает с максимумом теплового потока, т.е. и в этой структуре наблюдается отчетливая обратная корреляция Q и µz. Южно-Охотский рифт, в свою очередь, сопровождается интенсивной линейной аномалией теплового потока (рис. 3б).

Выполненные исследования показывают, что основной вклад в тепловые аномалии Южно-Охотского рифта вносит подкоровая зона реологического разуплотнения, а астеносфера экранируется субдуцирующей Тихоокеанской плитой.

Рис. 3. Плотностная контрастность (а, в), тепловой поток (б) и температура (г) тектоносферы Охотоморского региона

1 – контуры Охотоморского плюма; 2 – шкала раскраски разреза «в». АП – Амурская плита. Другие обозначения на рис. 2

Fig. 3. Density contrast (а, в), heat flow (б) and temperature(г) of the Okhotsk Sea Region ectonosphere

-

1 – counters of the Okhotsk Sea Plume; 2 – color scale of the section “в”. АП – Amurian Plate. Other captures in Fig. 2

Япономорский плюм

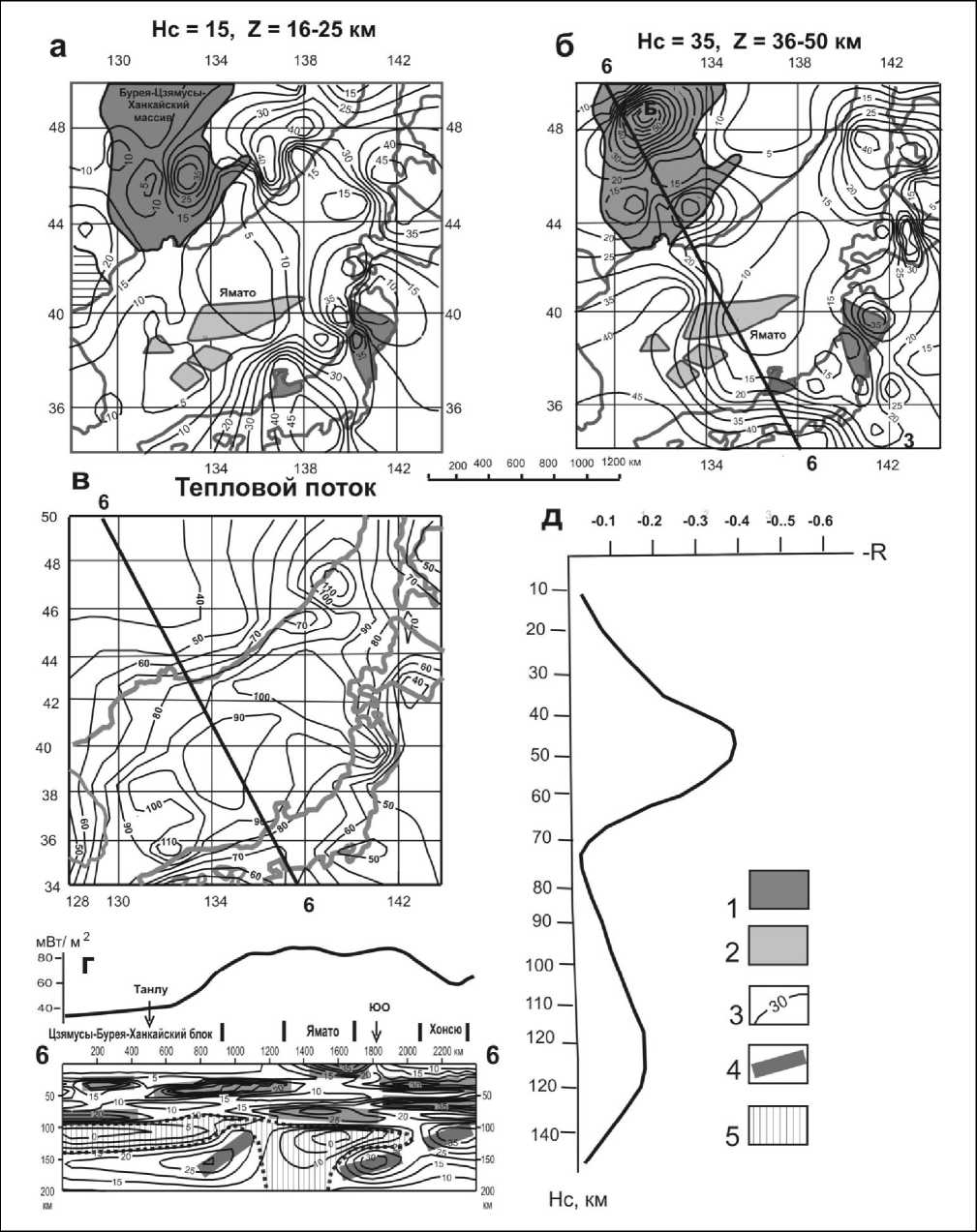

Рифтогенное происхождение Японского моря признается всеми исследователями [5], однако в последнее время многие из них склоняются к выводу, что при образовании Японского моря определенную роль сыграли плюмовые про- цессы [8, 11, 22]. На существование структуры центрального типа плюмовой природы под Японским морем указывают изометричный минимум плотностной контрастности в интервале глубин 15–50 км (рис. 4а, б), аномалия теплового потока (рис. 4в), точно вписывающаяся в контуры бере-

Рис. 4. Плотностная контрастность (а-б, г), тепловой поток, осреднение по данным [3] (в) и коэффициент корреляции Q и µz в разных глубинных срезах µz (x, y, Hc)-модели (д) Япономорского региона

1 – допалеозойские комплексы; 2 – подводные возвышенности в Японском море [9]; 3 – изолинии плотностной контрастности (1 ед. = 10-2кг / м 2 / км) на схемах “а-б” и в разрезе г” и теплового потока (мВт / м 2 ) на схеме “в”; 4 – жесткие пластины в земной коре и верхней мантии; 5 – астеносфера в разрезе (г). Обозначения структур над разрезом: ЮО – Южно-Охотский рифт. Нс – глубина среза µz (x, y, Hc)-модели

Fig. 4. Density contrast (а-б, г), heat flow (в) smoothed after [3] and the correlation coeffi cient between Q and µz in different deep slices of µz (x, y, Hc)-model (д) of the Sea of Japan Region

-

1 – AR-PR tectonic units; 2 – under water rises in yhe Sea of Japan [9]; 3 – isolines of density contrast (10-2кг / м 2 / км); 4 – rigit layers into the crust and upper mantle; 5 – astenosphere in the section (г). Captures above sections: ЮО – South Okhotsk Rift. Hc – deep of slice of µz (x, y, Hc)-model

говых линий, и широкое присутствие мантийных адакитов в составе вулканических пород [8, 22]. Астеносферная линза в голове Япономорского плюма имеет типичную для плюмов грибовидную форму и приближается к поверхности до глубины 80 км (рис. 4г).

Коррелируемость аномалий Q и µz наблюдается здесь в двух интервалах глубин: 40–60 и, в меньшей степени, 110-130 км. Так же, как в Охотском море (рис. 1), в интервале глубин 60–110 км астеносфера экранируется жесткой пластиной, природа которой остается неясной. С одной стороны, она может быть фрагментом континентальной литосферы, а с другой – фрагментом Тихоокеанской, поскольку в разрезе µz-модели прослеживается позднемеловая субдукция океанического слэба в западном районе Японского моря (рис. 4г). На границе Тихоокеанской плиты с Японской островной дугой первая расщеплена и зона расщепления заполнена астеносферой (рис. 4г).

График корреляции Q и µz (рис. 4д) точно соответствует картам-срезам распределений плотностной контрастности. По полученным данным (рис. 4), основным источником тепловых аномалий в Япономорском регионе является подкоровый вязкий слой. Меньший вклад вносит австеносфе-ра, экранированная в интервале глубин 60–110 км тихоокеанским субдуцирующим слэбом.

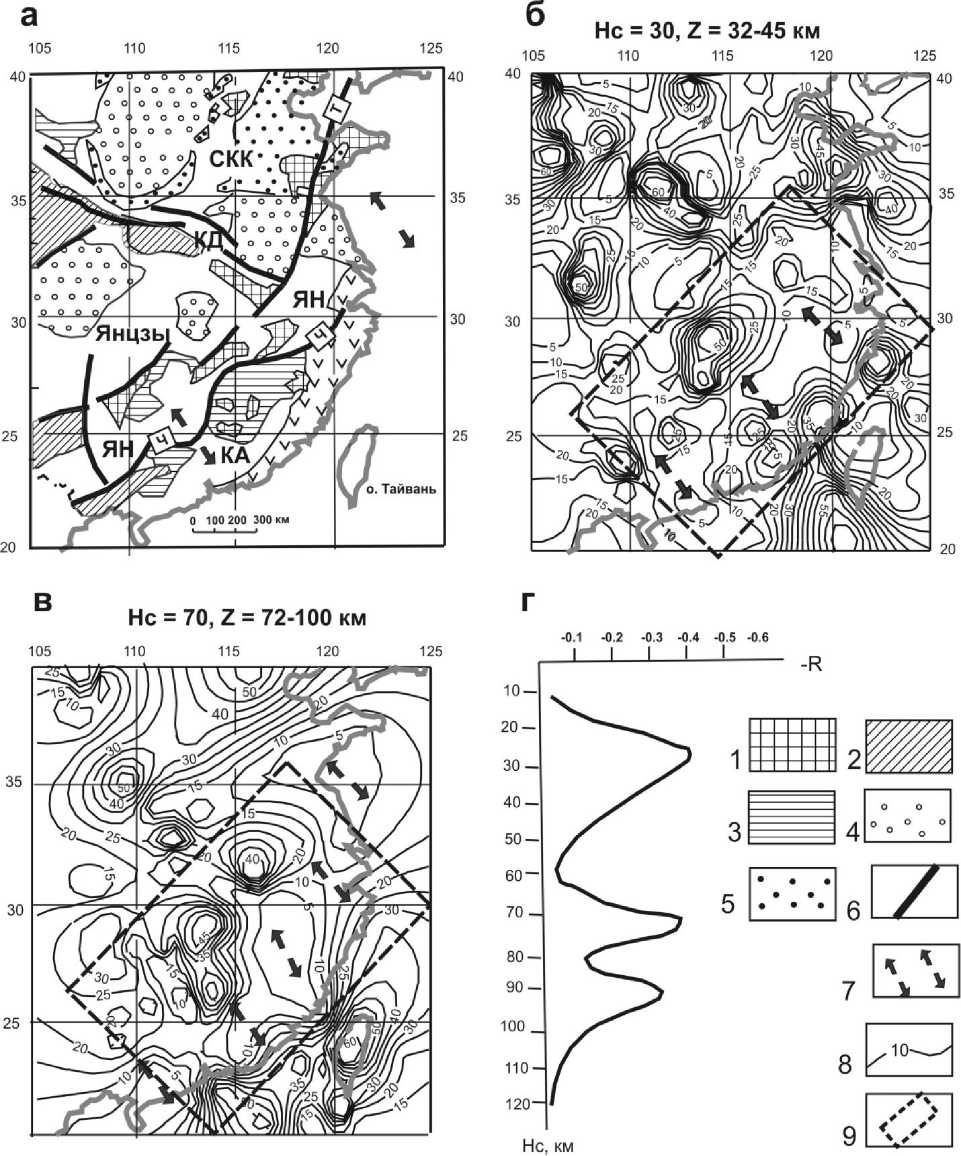

Катазиатская структура растяжения-сдвига

Катазиатский рифт расположен на границе Катазиатского блока со складчатым поясом Янь-нань [32, 34, 43]. Иногда [41] этот пояс относят к восточному флангу плиты Янцзы. На большинстве тектонических схем границей этих структур является разлом Ченьжоу-Линву (рис. 5а). По ге-

ологическим данным, на этой границе установлены признаки растяжения [39] и вязкого сдвига [33, 44]. Структурное положение и геофизические аномалии в зоне растяжения идентичны Верхояно-Ко-лымской зоне растяжения-сдвига. Мощность земной коры в Катазиатском блоке сокращена до 25–30 км [37, 47], а тепловой поток составляет в среднем более 70 мВт/м2 [40]. Скорость сейсмических волн под Катазиатским блоком в среднем слое земной коры понижена до 5.8–6.2 км/с -1 [38, 46], а в подкоровой мантии – до 8.05 км/с-1 [46], что свидетельствует о значительной переработке этого блока глубинными флюидно-магматическими процессами. По данным сейсмической томографии, верхняя мантия Катазиатского блока тоже разуплотнена, что соответствует резкому понижению скорости поперечных сейсмических волн до 4.3 км/с-1 в интервале глубин 70–130 км [47] и приближению астеносферы до глубины 60–70 км [37, 48].

В Катазиатском блоке петрологический анализ изверженных пород [31, 41] определил существование двух тектонических обстановок. В период 160–195 млн лет назад здесь проявились субдукционные процессы. По мнению большинства исследователей, последующие мезозойские и кайнозойские рифтогенные процессы на территории Юго-Восточного Китая (Катазиатский блок и прилегающие фланги плиты Янцзы) протекали длительное время в интервале 175–80 млн лет [37].

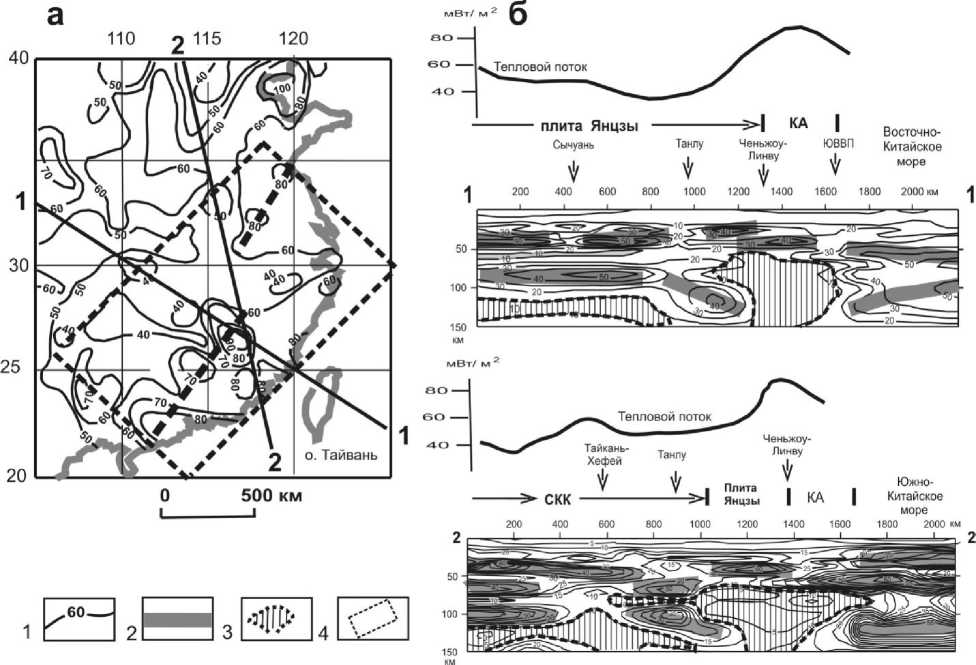

Катазиатская (Ченьжоу-Линву) зона сдвига проявлена минимумами в срезах на глубине 30 км (рис. 5б) и 70 км (рис. 5в), а в разрезах – в интервале глубин 60–150 км (рис. 6б). Зона растяжения сопровождается разрывом жестких тектонических пластин – типичным признаком рифтов [19,

Рис. 5. Тектоническая схема (а) [41, 45], плотностная контрастность (б-в)

и коэффициент корреляции Q и µz в разных глубинных срезах µz (x, y, Hc)-модели (г) тектоносферы Юго-Восточного Китая

1 – допалеозойский фундамент; 2–3 – чехол и складчатые комплексы: неопротерозойские и раннепалеозойские (2), палеозойские (3); 4–5 – осадочные бассейны: мезозойские (4) и кайнозойские (5); 6 – разломы: Т – Танлу, Ч – Ченьжоу-Линву; 7 – Катазиатская (Ченьжоу-Линву) зона растяжения-сдвига [39]; 8 – изолинии плотностной контрастности; 9 – контур площади корреляционного анализа. Обозначения структур: СКК – Северо-Китайский кратон, ЯН – Складчатый пояс Яннань, КА – Катазиатский блок. Нс – глубина среза µz (x, y, Hc)-модели

Fig. 5. Tectonic scheme (a) [41, 45], density contrast (б-в), and and the correlation coeffi cient Q and µz in different deep slices of µz (x, y, Hc)-model (г) of South East China tectonosphere

-

1 – AR-PR tectonic units; 2–3 – cover and folded units: Early Paleozoic (2), Paleozoic (3); 4–5 – sedimentary basins: Mesozoic (4), Cenozoic (5); 6 – faults: T – Tanlu, Ч– Chenzhou-Linwu; 7 – Katasian (Chenzhou-Linwu) stretch-shear zone [39]; 8 – isolines of density contrast (10-2кг / м 2 / км); 9 – counter of the area for the correlation analysis. Structures: СКК – North China Craton, ЯН – Jangnang Folded Belt, КА – Katasian Block. Hc – deep of slice of µz (x, y, Hc)-model

-

22 ]. Сдвиговая составляющая в зоне растяжения выражена изгибом глубинного разлома Ченжоу-Линву (рис. 5а) и дугообразной формой оси рифта (рис. 5в). По геологическим данным [35, 42], в зоне растяжения Ченьжоу-Линву обнаружены признаки косой субдукции, т.е. субдукция и последующее растяжение сопровождались (или завершались) трансформным сдвигом, параллельным границе континента.

Корреляционный анализ Q и µz в точках регулярной сети обнаружил три максимума отрицательного коэффициента корреляции этих параметров на глубинах 30, 70 и 90 км (рис. 5г). Первый соответствует подошве земной коры, второй и третий – астеносфере, разделяемой океаническим слэбом, субдуцированным под Катазиатскую литосферу со стороны Южно-Китайского моря. График коэффициента корреляции очень похож на график связи Q и µz-параметра в Охотоморском регионе (рис. 1д), где также на границе Тихоокеанской плиты с Охотоморской совмещены следы субдукционных и рифтогенных процессов.

Заключение

Результаты корреляционного анализа тепловых аномалий и распределений плотностной контрастности (µz-параметра) в трех рифтогенных и одной плюмовой структурах Восточной Азии доказывают селективную обратную корреляцию µz-минимумов и теплового потока в сопоставимых интервалах глубин. В рифтогенных структурах корреляция наблюдается в интервалах глубин 20–30, 70–80 и 100 км. В надплюмовом простран- стве (Япономорский регион) корреляция проявлена на глубинах 50 и 120 км. Из этого следует, что, с одной стороны, минимумы плотностной контрастности отображают участки горячей, вероятно частично или полностью расплавленной, мантии, а с другой – они залегают в двух основных интервалах глубин: подкоровой мантии (30–50 км) и астеносфере (70–120 км). Такое распределение соответствует двухъярусному строению литосферы [12, 17]. В трех районах (Охотоморском, Япономорском и Катазиатском) наибольший вклад в тепловой поток вносит подкоровый вязкий слой, а в Индигиро-Колымском – астеносфера. Различия обусловлены взаимоотношениями линейных (рифты) и плюмовых структур на границах ди-осферных плит. Все рифтогенные структуры характеризуются разрывами жестких слоев, отображаемых максимумами µz-параметра, а структуры центрального типа плюмовой природы – концентрически зональным распределением плотностной контрастности [16, 21].

Одинаковая корреляция Q и µz-параметра в удаленных друг от друга районах свидетельствует об идентичном глубинном строении и универсальности тектонических обстановок на восточной окраине Азии, где сочетаются субдукционные, рифтогенные и плюмовые процессы на границах литосферных плит.

Работа выполнена в соответствии с темой научных исследований, утвержденной государственным заданием Министерства науки и высшего образования: «Изучение геологического

Рис. 6. Тепловой поток (а) и разрезы µz (x, y, Hc)-модели (б) в Юго-Восточном Китае:

1 – изолинии тепового потока, (мВт / м2 ) [13]; 2 – жесткие пластины; 3 – астеносфера; 4 – контур площади корреляционного анализа. Обозначения структур над разрезами: КА – Катазиатский блок, ЮВВП – Юго-Восточный вулканический пояс, СКК – Северо-Китайский кратон. Нс – глубина среза µz (x, y, Hc)-модели

Fig. 6. heat flow (a ) smoothing after [13] and density contrast sections of µz (x, y, Hc)-model (б) in the South East China:

1 – isolines of the Heat flow, mWt m2 smoothed after [13 ]; 2 – rigit layers into the crust and upper mantle; 3 – astenosphere; 4 – counter of the area for the correlation analysis. Captures above sections: КА – Katasian Block, NCC – North China Craton, ЮВВП – South Eastern Volcanic Belt. Hc – deep of slice of µz (x, y, Hc)-model строения и моделирование глубинных структур земной коры и верхней мантии Восточной Азии и оценка современного состояния и динамики геосистем (2021-2023)» (№ гос. регистрации 0234-2021-0006).

Список литературы Связь теплового потока с зонами реологического разуплотнения в верхней мантии восточной окраины Азии

- Белявский В.В., Егоркин А.Н., Золотов Е.Е. и др. Сейсмоэлектрические параметры тектоносферы Евразийского складчатого пояса // 3. Фундаментальные проблемы тектоники: материалы XL Тектонического совещания. М.: Геос, 2007. Т. 1. С. 79-81.

- Ващилов Ю.Я., Гайдай Н.К., Максимов А.Е., Любомудров В.В., Лучинина А.В., Постникова В.В. Полиастеносфера Северо-Востока России - методы изучения, структура, кинематика, динамика // Астеносфера и литосфера Северо-Востока России (структура, геокинематика, эволюция). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2003. С. 135-142.

- Веселов О.В. Геотермия тектосферы Японо-Охотоморского региона: дис. ... канд. ге-ол.-мин. наук. Хабаровск: ИТИГ ДВО РАН, 2005. 24 с.

- Викулин А.В. Введение в физику Земли: учеб. пособ. для геофизич. спец. Петропавловск-Камчатский: ИВИС ДВО РАН, 2004. 239 с.

- Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России / под ред. А.И. Ханчука. Владивосток: Дальнаука, 2006. 981 с.

- Глубинное строение и металлогения Восточной Азии / ред. А.Н. Диденко, В.Б. Каплун, Ю.Ф. Малышев. Владивосток: Дальнаука, 2010. 332 с.

- Горнов П.Ю. Сейсмичность, границы и тепловое поле литосферных плит Северо-Востока Евразии // Геодинамические процессы и природные катастрофы. Опыт Нефтегорска. Южно-Сахалинск, 2015. C.55-59.

- Емельянова Т.А., Петрищевский А.М., Изосов Л.А., Ли Н.С., Пугачев А.А. Позднемезозой-ско-кайнозойские этапы вулканизма и геодинамика Японского и Охотского морей // Петрология. 2020. Т. 28, № 5. С. 468-481.

- Изосов Л.А., Коновалов Ю.И., Емельянова Т.А. Проблемы геологии и алмазоносности зоны перехода континент - океан (Япономор-ский и Желтоморский регионы). Владивосток: Дальнаука, 2000. 326 с.

- Каплун В.Б. Электропроводность и структура литосферы Приамурья: автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. Хабаровск: ИТИГ ДВО РАН, 2005. 24 с.

- Леликов Е.П., Емельянова Т.А., Пугачев А.А. Вулканизм и тектоника Центральной глубоководной котловины Японского моря // Океанология. 2018. Т. 58, № 1. С. 129-144.

- Лобковский Л.И. Геодинамика спрединга, суб-дукции и двухъярусная тектоника плит. М.: Наука, 1988. 256 с.

- Лысак С.В. Термальная эволюция, геодинамика и современная геотермальная активность литосферы Китая // Геология и геофизика. 2009. Т. 50, № 8. С. 1058-1071.

- Петрищевский А.М., Злобин Т.К. Плотност-ная неоднородность тектоносферы Охотомор-ского региона // Ученые записки Сахалинского государственного университета. 2004. Вып. 4. С.10-20.

- Петрищевский А.М. Вязкий слой на границе кора-мантия на Дальнем Востоке // Геотектоника. 2008. № 5. С. 37-48.

- Петрищевский А.М. Гравитационный метод оценки реологических свойств земной коры и верхней мантии (в конвергентных и плюмо-вых структурах Северо-Восточной Азии). М.: Наука, 2013. 192 с.

- Петрищевский А.М. Гравитационные модели двухъярусной коллизии литосферных плит на Северо-Востоке Азии // Геотектоника. 2013. № 6. С. 60-83.

- Петрищевский А.М. Реологическая и геотермическая характеристики Охотоморского плюма // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2016. Т. 327, № 2. С. 65-76.

- Петрищевский А.М. Рифтогенные структуры и нефтегазоносность в реологических гравитационных моделях земной коры // Геофизика. 2019. № 4. С. 42-51.

- Петрищевский А.М. Одно практическое следствие теорем единственности и эквивалентности обратных задач гравитационного потенциала // Геофизика. 2020. № 4. С. 98-111.

- Петрищевский А.М., Юшманов Ю.П. Реология и металлогения Мая-Селемджинского плюма // Доклады РАН. 2011. Т. 440, № 2. С.207-212.

- Петрищевский А.М., Изосов Л.А., Емельянова Т.А., Васильева М.А., Ли Н.С. Строение, реология, петрология и геодинамика тектонос-феры Японского моря // Океанология. 2021. Т. 61, № 1. С. 116-131.

- Пискарев А.Л., Буценко В.В., Поселов В.А., Савин В.А. Глубинное строение земной коры Охотского моря по данным 3D-сейсмоплот-ностного моделирования // Океанология. 2012. Т. 52, № 3. С. 437-448.

- Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Развитие Земли. М.: МГУ, 2002. 506 с.

- Структура и динамика литосферы и астеносферы Охотоморского региона. Результаты исследований по международным геофизическим проектам / ред. А.Г. Родников. М., 1996. 337 с.

- Тектоника и геодинамика и металлогения территории республики Саха (Якутия). М.: Наука, 2001. 571 с.

- Тектоносфера Тихоокеанской окраины Азии / под ред. В.В. Гордиенко. Владивосток: ДВО РАН, 1992. 238 с.

- Туезов И.К., Епанешников В.Д., Хаякава М. Геотермия. Региональные проблемы. Моделирование. Практические приложения. М.: Недра, 1995. 303 с.

- Шахтыров В.Г. Верхне-Колымский золотоносный район в свете сдвиговой тектоники // Известия Сибирского отделения РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. 2009. № 2 (35). С. 89-98.

- Юшманов Ю.П. Золотоносные вихревые структуры в сдвиговых дуплексах Дальнего Востока: Центральная Колыма и Нижнее Приамурье // Отечественная геология. 2019. № 3. С.55-62.

- Cai G., Wan Zh., Yao Y., Zhong L., Zheng H., Kapsiotis A., Zhang C. Mesozoic Northward Subduction Along the SE Asian Continental Margin Inferred from Magmatic Records in the South China Sea // Minerals. 2019. Vol. 9, N 598. P. 2-25. DOI: 10.3390/min9100598.

- Chen Y., Xie J. Resolution, uncertainty and data predictability of tomographic Lg attenuation models - application to Southeastern China // Geophysical Journal International. 2017. Vol. 210, N 1. P. 166-183. DOI: 10.1093/gji/ggx147.

- Faure M., Chen Y., Feng Z., Shu L., Xu Z. Tectonics and Geodynamics of South China: an introductory note // Journal of Asian Earth Sciences. 2017. Vol. 141. P. 1-6. DOI: 10.1016/j. jseaes.2016.11.031.

- He C., Dong S., Santosh M., Chen X. Seismic Evidence for a Geosuture between the Yangtze and Cathaysia Blocks, South China // Scientific Reports. 2013. N 3. 2200.

- Jia L., Mao J., Liu P., Miao Yu.M. Crust-mantle interaction during subduction zone processes: Insight from late Mesozoic I-type granites in eastern Guangdong, SE China // Journal of Asian Earth Sciences. 2020. Vol. 192. 104284.

- Klemperer S.I. A relation between continental heat flow and the seismic reflectivity of the lower crust // Journal of Geophysics. 1987. Vol. 61, N 1. P. 1-11.

- Li T. The principal characteristics of the lithosphere of China // Geoscience Frontiers. 2010. Vol. 1. P. 45-56.

- Lin J., Xu T., Cai H., et al. Crustal velocity structure of Cathaysia Block from an active-source seismic profile between Wanzai and Hui'an in SE China // Tectonophysics. 2021. Vol. 811. 228874.

- Ren J., Tamaki S. Li., Zhan J. Late Mesozoic and Cretaceous rifting and its dynamic setting in Eastern China and adjacent areas // Tectonophysics. 2002. Vol. 344. P. 175-205.

- Tao W., Shen Z. Heat flow distribution in Chinese continent and its adjacent areas // Natural Science. 2008. Vol. 18. P. 843-849.

- Wang Y., Zhang F., Fan W., Zhang G., Chen S., Cawood P.A., Zhang A. Tectonic setting of the South China Block in the early Paleozoic: Resolving intracontinental and ocean closure models from detrital zircon U-Pb geochronology // Tectonics. 2010. Vol. 29. TC6020. P. 1-16. DOI: 10.1029/2010TC002750.

- Wang FY., Ling M.X., Ding X., Hu Y.H., Zhou J.B., Yang X.Y. Mesozoic large magmatic events and mineralization in SE China: oblique subduction of the Pacific plate // International Geology Review. 2011. Vol. 53, N 5-6. P. 704-726.

- Xia Y., Xu X., Niu Y., Liu L. Neoproterozoic amalgamation between Yangtze and Cathaysia blocks: the magmatism in various tectonic settings and continent-arc-continent collision // Precambrian Research. 2018. Vol. 309. P. 56-87.

- Yao J.L., Cawood P.A., Shu L.S., Santosh M., Li J.Y. An early Neoproterozoic accretionary prism ophiolitic Mélange from the Western Jiangnan Orogenic Belt, South China // The Journal of Geology. 2016. Vol. 124, N 5. P. 587-601.

- Zhai M., Zhou Ya. General Precambrian Geology in China // Precambrian Geology of China. New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. P. 3-56.

- Zhang Z., Wang Y. Crustal structure and contact relationship revealed from deep seismic sounding data in South China // Physics of the Earth and Planetary Interiors. 2007. Vol. 165 (1-2). P. 114. DOI: 10.1016/j.pepi.2007.08.005.

- Zhou L., Xie J., Shen W., Zheng Y., Yang Y., Shi H., Ritzwolle M.H. The structure of the crust and uppermost mantle beneath South China from ambient noise and earthquake tomography // Geophys. J. Int. 2012. Vol. 189. P. 1565-1583.

- Zhu J.S., Cai X.L., Cao J.M., Yan Z.Q. Lithosphere structure and geodynamics in China and its adjacent areals // Geology in China. 2006. Vol. 33 (4). P. 793-803.