Связь топонима соляной поворот в Среднем Прииртышье с историческими и археологическими данными

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований по тематике «соляной археологии» на территории Среднего Прииртышья. Работы проводились на месте расположения Иртышской оборонительной линии XVIII-XIX вв. и маршрутов доставки самосадочной соли. Целью исследования являлось выяснение исторических причин возникновения топонима Соляной Поворот (Черлакский р-н Омской обл.) на юге Западной Сибири в XVIII столетии. Такое название получил в первой четверти XVIII в. один из редутов Иртышской оборонительной линии, который был связан с транспортной магистралью в Барабинскую лесостепь. Установлено, что кроме «соляной» топонимии, распространенной, как правило, по путям транспортировки соли, на исследованной территории представлены артефакты, связанные с соляным промыслом. Археологические данные обоснованно коррелируются с историческими источниками, свидетельствующими о его существовании на юге Западной Сибири в конце XVII-XVIII в. Тем не менее в русской топонимии региона соляной промысел получил достаточно ограниченное отражение. Единичность топонима Соляной Поворот объясняется непродолжительностью функционирования участка соляного пути у указанного населенного пункта. Впоследствии этот топоним трансформировался в название с. Соляное, потеряв смысловую связь с соляной логистикой. На основе изучения источников прослежено, что наличие соли или путей ее транспортировки во многом определяло место возведения русских оборонительных сооружений (острогов, форпостов, редутов) на юге Западной Сибири. Этот экономический фактор являлся одним из основных в процессе освоения данной территории сначала Московским царством, а потом и Российской империей.

«соляные» топонимы, иртышская оборонительная линия, редут соляной поворот, добыча самосадочной соли, транспортировка соли, юг западной сибири, новое время

Короткий адрес: https://sciup.org/145146739

IDR: 145146739 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.111-119

Текст научной статьи Связь топонима соляной поворот в Среднем Прииртышье с историческими и археологическими данными

Степные территории юга Среднего Прииртышья всегда характеризовались активной и разнообразной хозяйственной деятельностью [Косарев, 1981, с. 21, 22]. Одним из промыслов была добыча и транспортировка самосадочной соли с озер Барабинской лесостепи и Кулундинской степи [Волчек, 2006; Гефке, 2014; Васьков, 2019, 2020]. Следует заметить, что вокруг р. Иртыш, судя по письменным документам XVII в., «таких соляных во многих местех самосадных озер много, безчисленно» [Титов, 1890, с. 76]. В целом количество соленых озер возрастает с севера на юг [Западная Сибирь, 1963, с. 134]. «Озерный» характер территории юга Западной Сибири во многом определил социально-экономическую специфику этого региона [Косарев, 1981, с. 231]. При его освоении русскими в XVI–XVIII вв. соль наряду с пушниной являлась важным ресурсным фактором для Московского царства, а в последствии и Российской империи. Это не могло не найти отражение в исторической топонимии юга Западной Сибири.

Редут Соляной Поворот (современное с. Соляное Черлакского р-на Омской обл.) в первой четверти XVIII столетия являлся одним из пунктов, тесно связанных с доставкой соли из Среднего Прииртышья в другие районы Западной Сибири. Комплексный подход при изучении проблематики сибирского соляного дела с привлечением зарубежного опыта позволяет поставить вопро с о кратковременном существова-

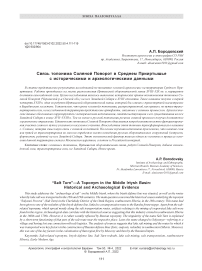

Рис. 1. Карта юга Среднего Прииртышья.

нии нескольких транспортных путей доставки соли, в т.ч. через Барабинскую лесостепь.

Материалы и источники

Первые походы за самосадочной солью на юг Западной Сибири стали планироваться еще в конце XVI столетия, в частности, известен царский наказ от 1594 г. основателю г. Тара князю А.В. Елецкому [Миллер, 1750, с. 277–278]. Но эта «соляная» экспедиция не состоялась. Однако в начале XVII столетия экспедиции за солью из Тары стали более или менее регулярными [Миллер, 1941, с. 93; 2000, с. 108; Васьков, 2019], и с середины 1620-х гг. юг Западной Сибири полностью обеспечивал себя солью за счет собственных ресурсов. Основным источником самосадочной соли было Ямышевское озеро (рис. 1). Соледобыча на этом месторождении являлась не только ресурсным промыслом, но и фактором, определявшим международные отношения Российского государства [Каменецкий, Резун, 2010], а также стимулом для его внутренней фискальной политики [Волчек, 2006]. К концу XVII в. в «Описании новых земель, сиречь Сибирского царства» (1683 г.) появилась первая характеристика процесса добычи самосадочной соли русскими в Сибири [Титов, 1890, с. 76].

В начале XVIII столетия в отношении соляного промысла на Ямышевском озере наметилось несколько противоречивых тенденций. Во-первых, по указу Петра I от 9 сентября 1701 г. предполагалось «для пополнения денежной казны» значительно увеличить соледобычу. Во-вторых, в 1705 г. в России была учреждена государственная монополия на продажу соли, что привело к ее удорожанию. В-третьих, в 1707 г. из Москвы в Тобольск была прислана царская грамота, согласно которой «к Ямышу озеру по соль дощаниками ходить не велено» [Полное собрание…, 1987, с. 355; Васьков, 2020, с. 84].

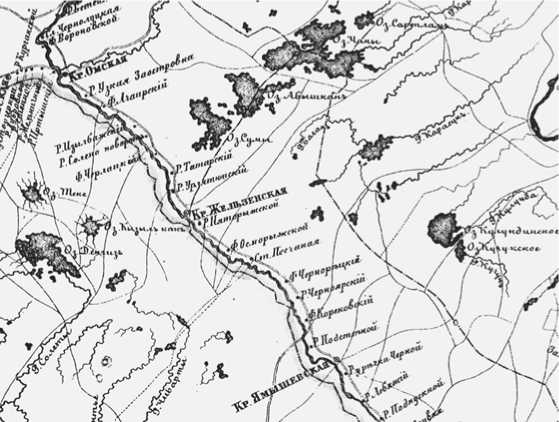

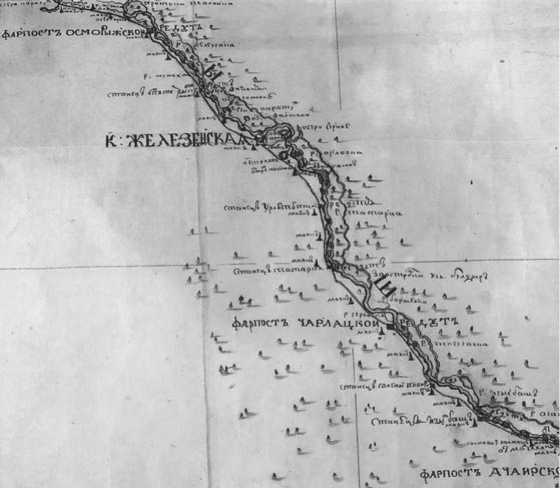

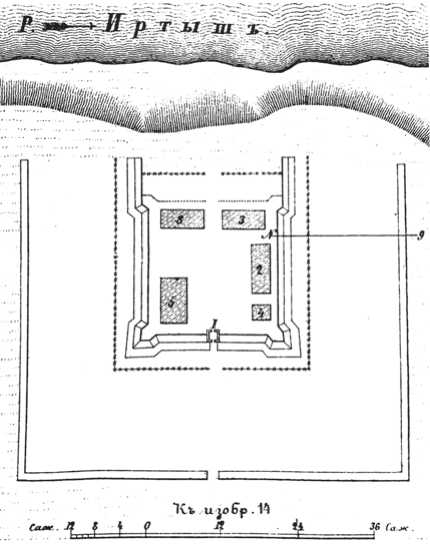

В 1716 г. началось формирование Иртышской укрепленной линии [Евсеев, 1974; Муратова, 2007] (рис. 2). Продвижение обустроенной сибирской границы далеко на юг в первые два де сятилетия XVIII в. привело к тому, что Ямышевское озеро, основной источник соли на юге Западной Сибири, оказалось в пределах Российского государства. В 1722 г. вышел императорский указ об упорядочивании соляного дела, заложивший основы государственной монополии на соль в Сибири. В первой четверти XVIII в. произошло первоначальное оформление фортификационной инфраструктуры Иртышской линии. В реестре генерал-майора Х.Х. Киндермана, составленном осенью 1745 г., предполагалось обустройство сигнальных маяков не только на середине пути между различными укре- плениями (крепость, форпост, редут, ста-нец), но и при каждом фортификационном пункте. В этом документе, опубликованном Г.Н. Потаниным [1867, с. 15], впервые упоминается топоним Соляной Поворот – урочище, где следовало учредить почтовую станцию и маяк. В Российском государственном военно-историческом архиве хранится «Карта реки Иртыша от Омской до Усть-Каменогорской крепости. Сочинена 1745 года» (РГВИА. Ф. 420. Оп. 1. Д. 4) (рис. 3). В ее нижнем правом углу помещен автограф «Инженер подпоручик Андрей Селиверстов», на обороте листа – запись: «По реэстру генеральному No 24. Прислана при доношении от генерала маеора Х.Х. Киндермана с сержантом Соколовым 17 мая 746 году». В «Реэстре посланным в Высокоправительствующий Сенат лант-карте реки Иртышу и по ней крепо стям и редутам», подписанном тем же Андреем Селиверстовым, названы карта, проектные планы редутов и маяка, «Опись назначенным на карте реки Иртыша крепостям», смета, мнение и две ведомости (РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 1584. Л. 619). Сопоставление описи с картой из РГВИА позволяет считать их единым комплексом документов. В легенде этой картографической документации указывалось, «при каких местах определены почтовые дворы, защиты, маяки и прочие построить», и среди них было обозначено урочище Соляной Поворот [Бородовский, Чибышев, 2021а, с. 29; 2021б]. В конце XVIII столетия Соляной Поворот отмечен еще на целом ряде карт. Среди них карта «Находящихся в ведении канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства крестьянских жилищ, в каком оные расстоянии отстоят до заводов и рудников и при каких положения мест находятся» 1771 г. (РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 478. Л. 1) и карта «Колывановоскресен- ским заводам и рудникам, лежащим в Колыванском наместничестве, сочиненная из разных специальных карт…» 1794 г. (Там же, Д. 480. Л. 1). В 1771 г. академик П.С. Паллас, посетивший Иртышскую оборонительную линию, оставил до статочно подробное описание Соляного Поворота [1786, с. 123, 124] и дал свое объяснение происхождения этого топонима: «Станица Соляной Поворот называется потому, что в сей стране посылаемые за солью повозки обыкновенно от Иртыша в кось в Барабинскую степь к соляным озерам Вишневому и Карасукскому… поворачивают» [Там же, с. 125].

Рис. 2. Карта Иртышской оборонительной линии конца XVIII – начала XIX в.

Рис. 3. Карта Среднего Прииртышья 1745 г.

Появление станции, редута (станца)*, станицы Соляной Поворот по косвенным данным можно отнести только к первой четверти XVIII столетия [Бо-родовский, Чибышев, 2021а, с. 34]. Предположения о том, что этот укрепленный пункт суще ствовал в начальный период формирования Иртышской линии, пока не имеют документальных подтверждений. В 1771 г. расположение станицы Соляной Поворот

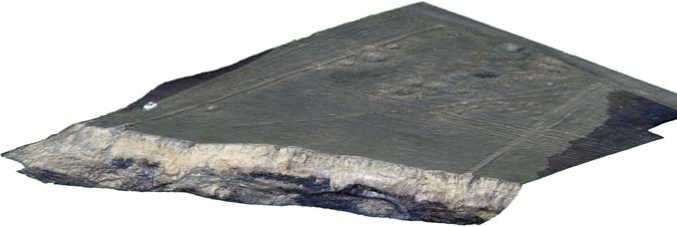

Рис. 4. Ортофотоплан редута Соляной Поворот (выполнен Р.В. Давыдовым, С.А. Эплер).

от 1785 г. В соответствии с этим документом станец Соляной Поворот располагался на расстоянии 18 верст (19,203 км) и 100 с аженей (220 м) вверх по Иртышу от станца Изыл-башского, а до следующего Черлаковского форпоста было 25 верст (26,670 км) и 300 саженей (660 м) [Муратова, 2013, с. 109]. Следует отметить, что указанное в географическом академик П.С. Паллас описал следующим образом: «До сей станицы ме сто большей частью низковатое… до оной идут к Иртышу два глубоких буерака» [1786, с. 123]. Реальное местонахождение этого укрепленного пункта долгое время было неизвестно, пока в 1984 г. школьный учитель с. Соляного П.В. Чибы-шев не выявил на правом берегу Иртыша в 1,2 км к северо-западу от с. Соляного подпрямоугольную площадку 100 × 70 м, огражденную рвом шириной 1,2 м, глубиной до 0,4 м (рис. 4). Она располагается у южного края оврага, который примыкает к береговой кромке Иртыша и называется Малый лог. Ниже по течению находится еще один овраг – Большой лог. Эти овраги вполне можно соотнести с двумя буераками, описанными П.С. Палласом в конце XVIII в. [1786, с. 123], по скольку слово тюркского происхождения «буерак» обозначает овраг [Ожегов, 1960, с. 126]. Расположение огражденной площадки, выявленной П.В. Чибышевым, сопоставимо с описанием станицы Соляной Поворот, данным П.С. Пал-ласом в 1771 г.: «Она (станица) лежит на небольшом высокого берега прорыве… В сем месте не находится на реке Иртыш никаких островов. Берег оный от Соляной возвышается вместе со степью и весьма крут» [1786, с. 123, 124]. Тахеометрическая съемка этой территории, проведенная весной 2021 г.

Р.В. Давыдовым, позволила выявить значительный перепад высот со стороны степи к береговой кромке Иртыша (рис. 5).

Корректно сть локализации редута, станца, станицы Соляной Поворот можно также уточнить по «Описанию Тобольской, Ишимской, Тарской, Иртышской, Колыванской, Кузнецкой линий»

описании Иртышской линии от 1785 г. расстояние от укреплений Соляного Поворота до береговой кромки Иртыша (в 15 саженях (33 м) от берега) [Там же] в настоящее время не соответствует действительности. В результате береговой эрозии произошло обнажение профилей рвов огражденной площадки, примыкающих к Иртышу (рис. 6, 7). Следует подчеркнуть, что уже в письменных документах конца XVIII в. отмечался значительный подмыв иртышского берега у некоторых оборонительных сооружений [Там же]. Тем не менее именно такая прибрежная планиграфия была наиболее характерна для типовых редутов Иртышской линии (РГВИА. Ф. 418. Оп. 1. Д. 936. Л. 1) [Ласковский, 1866, л. 12, изб. 14; Муратова, 2013, с. 112] (рис. 8).

Уточнив расположение редута Соляной Поворот по историческим источникам XVIII в., следует соот-не сти современные археологические данные с этими письменными свидетельствами. Дело в том, что в 1771 г. П.С. Паллас дал следующую характеристику: «Станица сия, так как и прежде упомянутая (Изыл-башская), не укреплена…» [1786, с. 123]. Сведения о земляных сооружениях целого ряда укреплений отсутствуют и в географическом описании Иртышской линии 1785 г. [Муратова, 2013, с. 109]. Такой факт

-40

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

Рис. 6. Профиль северного рва редута Соляной Поворот в береговой кромке р. Иртыш ( фото А.П. Бородовского ).

Рис. 7. Профиль южного рва редута Соляной Поворот в береговой кромке р. Иртыш ( фото А.П. Бородовского ).

может иметь различные интерпретации. Во-первых, земляные оборонительные сооружения редута Соляной Поворот могут относиться к более раннему периоду его существования. Следует обратить внимание на то, что в 1771 г. П.С. Паллас достаточно подробно описал земляной ров Омской крепости и Узко-За-островской станицы [1786, с. 115, 117–119]. Возможно, это было связано как с более значительными размерами данного фортификационного сооружения, так и с его периодическим подновлением. Версию о более раннем происхождении рвов редута Соляной Поворот подтверждает их подтрапециевидный профиль, характерный для фортификации начала XVIII столетия [Бородовский, 2021, рис. 1, 7 ; 2; 4, 2 ] (см. рис. 7, 8). Во-вторых, отсутствие описания земляных укреплений многих станцов, редутов и форпостов Иртышской линии от Омской крепости до Черлакского форпоста в 1771 и 1785 гг. могло быть обусловлено тем, что они давно не подновлялись, не достраивались и пришли в негодность [Паллас, 1786, с. 123; Муратова, 2013, с. 109, 110].

«Соляная» топонимия возникла на указанной территории далеко не случайно. Прежде всего это соответствует традиции Московского царства обустраивать фортификационные пункты вблизи соляных промыслов и транспортных путей для соли. Например, в грамоте тарскому воеводе И.В. Кольцову-Мо-сальскому от 27 февраля 1608 г. есть такие слова: «А у соленых де озер вверх по Иртишу без острожку и без крепо сти быти нельзя для колмацких людей укрепленья» [Русско-монгольские отношения…, 1959, с. 25].

Универсальной мотивацией употребления слов, связанных с солью, в качестве топоэлемента является то, что на протяжении всей истории фундаментом экономики многих австрийских, голландских, итальянских, немецких, русских, швейцарских и дру-

Рис. 8. План типового редута на Иртышской линии [Ласковский, 1866, л. 12, изб. 14].

гих населенных пунктов были добыча, очистка и продажа соли. Данный факт нашел отражение в семантической структуре многих топонимов: разноязычные слова, обозначающие соль, были их составной частью [Гатауллин, Фатыхова, 2018, с. 543–545]. При этом следует отметить, что в «соляной» топонимии обойден вниманием такой важный логистический процесс, как транспортировка соли. В качестве примера можно привести прежнее название с. Соляного Черлакско-го р-на Омской обл. – Соляной Поворот. Этот топоним достаточно любопытен. Во-первых, он единичен на той территории, где локализован. Во-вторых, налицо трансформация со временем названия населенного пункта, которая отражает историческую динамику транспортировки и заготовки самосадочной соли на юге Западной Сибири. В-третьих, интерпретация смысла такого топонима неоднозначна. Последней особенности следует уделить особое внимание. Прежде всего необходимо подчеркнуть, что с географической и исторической точек зрения р. Иртыш в своем среднем и верхнем течении является естественной границей юга Западной Сибири. Поэтому неслучайно именно здесь в XVIII в. стала формироваться Иртышская оборонительная линия [Муратова, 2013], которая просуществовала более полутора столетий. Другим не менее важным обстоятельством была транспортировка по р. Иртыш самосадочной соли с Ямышевского озера. Наличие такой «соляной» логистики в Среднем Прииртышье во многом и обусловило появление топонима Соляной Поворот (станция, редут, станица) [Бородовский, Чибышев, 2021а, с. 35]. Следует подчеркнуть, что П.С. Паллас, давший в 1771 г. приведенное выше объяснение этого топонима, в своих работах наиболее подробно описал соляной промысел на юге Западной Сибири в XVIII в. [Васьков, 2020]. Следовательно, он достаточно глубоко вник в детали соляного дела на региональном уровне и все его замечания относительно не только организации этого производства, но и логистики конечной продукции крайне важны. Топоним Соляной Поворот, безусловно, относится к широко распространенной группе названий населенных пунктов на т.н. соляных дорогах. Они известны во многих странах Евразии (Испания, Франция, Германия, Польша, Россия). Однако в данном П.С. Пал-ласом объяснении происхождения топонима Соляной Поворот есть важное указание: эта дорога обслуживала не самое главное соляное месторождение того времени – Ямышевское озеро, соль с которого доставлялась по Иртышу, – а Вишневое и Карасукское соленые озера, располагавшиеся в 50 верстах к востоку от магистральной реки [Паллас, 1786, с. 142–145]. Соль в них была очень высокого качества, но залегала на дне слоями мощностью до одного локтя (48 см) [Шостьин, 1975, с. 256].

Обсуждение

В настоящее время гидронимы, упомянутые П.С. Пал-ласом [1786, с. 125, 142–145], локализуются следующим образом. На юге Обь-Иртышского междуречья только одно озеро на границе Барабинской лесостепи и Кулундинской степи имеет созвучное название – Красновишневое [Киприянова, 2020, с. 50, рис. 1, 57 ]. Скорее всего, именно оно соответствует одному из описанных П.С. Палласом [1786, с. 145]

(см. рис. 1). Однако это месторождение соли явно было далеко не основным. Поэтому нельзя утверждать, что такая «соляная» дорога была приоритетной. Основная перевозка соли осуществлялась водным путем. Во-первых, главный ее источник оз. Ямыш (ныне Тузкала) располагалось всего в 5–6 верстах от Иртыша. Это существенно упрощало транспортировку. Проще всего до озера можно было добраться, отправившись вверх по Иртышу на судах из Тобольска мимо Тары. Также водный путь обеспечивал лучшую безопасность от часто непредсказуемых кочевников. Во-вторых, соль именно из Ямышевско-го озера отличалась высоким качеством. Однако периодически мощность соляной залежи значительно уменьшалась (или запасы месторождения не восстанавливались), что требовало, вероятно, задействования других, менее качественных месторождений соли в Барабе. Фактически это был тот «резервный» вариант, который, возможно, имел свое эпизодическое проявление, что отразилось в единичности топонима Соляной Поворот для местности, где он локализован (см. рис. 2, 3).

Для долговременных «соляных» дорог характерна в определенной степени серийность таких топонимов. Ко свенно эту версию подтверждает географическое описание озер, где возможна добыча соли, в посвященном Западной Сибири издании, которое вышло в начале прошлого века [Россiя, 1907, с. 343]. Отметим, что в нем Вишневое и Карасукское озера не упоминаются. По нашему мнению, это лишний раз подчеркивает историческую ситуативность возникновения топонима Соляной Поворот, которое было связано лишь с определенным эпизодом соляной логистики на юге Западной Сибири. Не менее важно и то, что даже в публикации П.С. Палла-са наблюдается изменчивость трактовки топонима, связанного с солью в Среднем Прииртышье. Если в начале описания этого населенного пункта он оперирует названием Соляной Поворот [Паллас, 1786, с. 125], то далее встречается наименование «Соляное» [Там же, с. 126]. Именно «усеченная» версия топонима сохранилась вплоть до настоящего времени, окончательно утратив связь с «соляной» дорогой в Барабинскую лесостепь и Кулунду, функционировавшей в XVIII столетии.

Наличие «соляной» топонимии в Среднем Прииртышье является одним из косвенных признаков присутствия на этой территории археологических объектов, связанных с добычей, хранением и использованием соли [Burchard, 1957]. Для рассматриваемого района такая особенность отмечалась еще в конце XVIII в. [Паллас, 1786, с. 126]. В связи с этим следует заметить, что в рамках исследования «соляной» проблематики с привлечением археологии еще в середине прошлого столетия сложился определен- ный алгоритм. Первым этапом таких работ являлись сбор и обобщение сведений средневековых письменных источников, топоономастических данных, а также картографирование местностей, где предполагалось нахождение в прошлом солеварен. Следующий этап заключался в локализации по следних в конкретных районах на основании архивных материалов и рекогносцировочных археологических изысканий. Заключительный этап – проведение целенаправленных широкомасштабных археологических исследований на выявленных наиболее перспективных территориях, для которых имеются письменные исторические источники о соледобыче или ее транспортировке; геологические данные о соляных месторождениях и их типе; археологические материалы, связанные с соляным делом [Burchard, 1957, s. 186]. Исходя из этих признаков, необходимо отметить, что целый ряд районов юга Западной Сибири крайне перспективен для проведения подобных комплексных исследований. Соляной промысел, существовавший первоначально в рамках собирательства, в конечном итоге привел к формированию добывающей промышленности в Западно-Сибирском регионе.

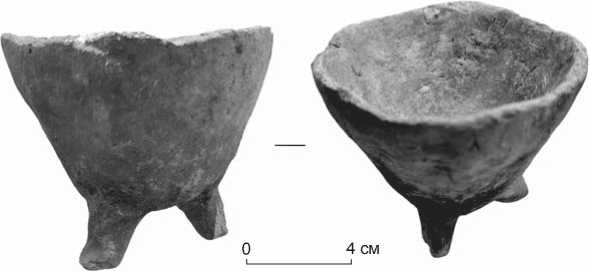

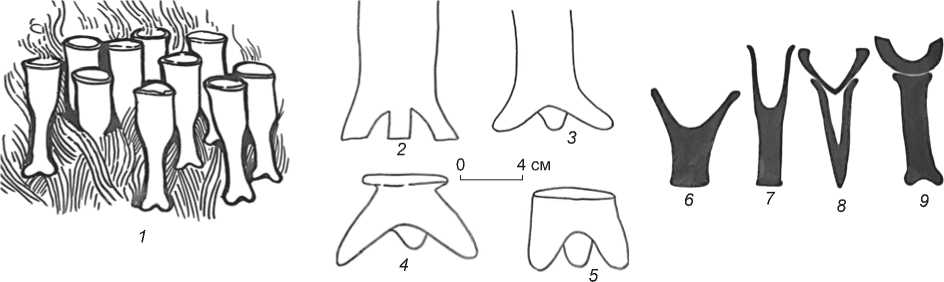

10 × 8 см, в нее помещалось до 60 г соли крупного помола. Такое количество вещества соответствует шкалику (62 мл) – традиционной русской мере объема жидкостей и сыпучих веществ. По своим размерам сосуд более всего соотносится с солонкой, поскольку посуда для соли вплоть до настоящего времени представлена исключительно небольшими емкостями от 6,5 × 6,8 × 6,5 до 10,0 × 10,5 × 10,0 см, предназначенными для хранения и подачи этого продукта к столу. Морфология предмета из с. Соляного – коническое ту-лово и три опорные ножки – очень близка к традиционным формам керамической посуды для соли. Такие сосуды эпохи палеометалла достаточно широко известны на территории Западной Европы [Burchard, 1957, 1959, 1963; Kostrzewski, 1968; Jodłowski, 1969, 1972, 1976] (рис. 10). Три выступающие ножки у основания сосуда из с. Соляного имеют определенное сходство с керамическими подпорками, используемыми для емкостей при солеварении. Подобные предметы были достаточно широко распространены (от Британии до Италии) в позднем бронзовом веке [Ibid.] (рис. 10, 2–9 ). Несмотря на такие аналогии, относительная датировка керамического сосуда из Соляного достаточно затруднена

Артефакты, связанные с солью

Одним из артефактов, связанных с употреблением и хранением соли в Среднем Прииртышье, является найденный на территории современного с. Соляного небольшой керамический сосуд специфической формы (рис. 9). У основания его конического тулова располагались три выступающие в разные стороны ножки размером не более 2 см. Сосуд был изготовлен вручную и хорошо обожжен. Общие размеры емко сти составляли

Рис. 9. Керамический сосуд из с. Соляного (Черлакский р-н Омской обл.) в окрестностях редута Соляной Поворот.

Рис. 10. Керамика, связанная с соляным промыслом эпохи поздней бронзы и раннего железа, из Западной Европы (по: [Jodłowski, 1976, rys. 20, 21]).

1 – реконструкция процесса выпаривания соли в конических сосудиках; 2–9 – формы подставок для конических сосудов, использовавшихся в соляном деле.

и соответствует эпохе металлов. Необходимо отметить, что в окрестностях с. Соляного и на его территории локализуется достаточно много различных археологических памятников этой эпохи. Первые упоминания о таких фактах относятся еще к концу XVIII в. [Паллас, 1786, с. 130]. В середине прошлого столетия в с. Соляном был обнаружен бронзовый кинжал-акинак раннего железного века [Бородовский, Чибышев, 2021а, с. 9]. Однако вне зависимости от принадлежности к определенному хронологическому периоду эпохи металла керамический сосуд с коническим туловом на трех ножках очень близок к глиняной утвари, связанной с солью. Именно это позволяет рассматривать артефакт в одном историческом контексте с письменными свидетельствами и топонимией, связанной с соляным промыслом на Среднем Иртыше.

Заключение

Комплексное изучение и реконструкция истории соляного дела на юге Западной Сибири до статочно актуальны. Древнейшие свидетельства систематической добычи и транспортировки соли в Евразии относятся еще к неолиту [Nenquin, 1961, p. 11, 158; Weller, 2004; Weller et al., 2009]. Многочисленные высококачественные естественные месторождения самосадочной соли на юге Западной Сибири, безусловно, являлись ценным и привлекательным ресурсом региона. На территории Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Западной Украины в эпоху палеометалла добыча соли [Burchard, 1957, 1959, 1963; Kostrzewski, 1968; Jodłowski, 1969, 1972, 1976; Kadrow, Nowak-Włodarczak, 2003; Przybyła, 2010; Dzięgielewski, Szczerba, Chudzińska, 2011; Каврук, Георгие, 2011, 2012] была куда более трудоемким занятием в сравнении с югом Западной Сибири.

В целом в ходе археологического изучения «соляной» проблематики сложился определенный алгоритм решения ряда задач: 1) формирование источниковой базы исследований; 2) установление в хронологической последовательности фактов и явлений из истории соледобычи; 3) выявление археологических материалов, служащих подтверждением сведений из письменных источников и наоборот; 4) попытки синтезировать новое знание об историческом прошлом, которо е в законченном виде не присутствует ни в одном из источников и не является простой суммой данных. С учетом самого начального этапа изучения исторического прошлого сибирского соляного промысла на археологическом уровне все эти задачи крайне актуальны для дальнейших исследований с привлечением всего комплекса географических, геологических, исторических, топонимических и археологических данных.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства» (FWZG-2022-0005). Автор признателен П.В. Чибышеву за предоставленные арте факты, связанные с использованием соли, К. Михальчевскому за подбор и перевод польской археологической литературы по «соляной» проблематике.

Список литературы Связь топонима соляной поворот в Среднем Прииртышье с историческими и археологическими данными

- Бородовский А.П. Участки рва начала XVIII столетия на территории Умревинского острога // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – Т. 49, № 1. – С. 94–100. – doi:10.17746/1563-0102.2021.49.1.094-100.

- Бородовский А.П., Чибышев П.В. Соляной Поворот на Среднем Иртыше: станция, редут, станица Иртышской оборонительной линии XVIII–XIX вв. – Омск; Новосибирск: Апостроф, 2021а. – 128 с.

- Бородовский А.П., Чибышев П.В. Хозяйственная деятельность на Соляном Повороте (маяк, станция, редут) Иртышской линии в XVIII веке // Культура русских в археологических исследованиях: археология Севера России. – Омск; Сургут: Ин-т археологии Севера, 2021б. – Т. 2. – С. 15–19.

- Васьков Д.А. Первые русские экспедиции к соленому озеру Ямыш (первая четверть XVII в.) // Вестн. Ом. ун-та. Сер.: Исторические науки. – 2019. – № 1. – С. 53–60.

- Васьков Д.А. Соледобыча в Западной Сибири в XVII–XVIII вв. // Урал индустриальный: Бакунинские чтения. – Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2020. – С. 75–85.

- Волчек В.А. Кризис политики правительства в соляной отрасли и попытки его преодоления в первой половине и начале XIX в. // Вестн. Кузбас. гос. техн. ун-та. Сер.: Исторические науки. – 2006. – № 3. – С. 155–159.

- Гатауллин Р.Г., Фатыхова Л.А. «Соленые топонимы» и их особенности // Вестн. Башкир. ун-та. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 543–550.

- Гефке Н.А. История соляного дела в Западной Сибири в трудах Г.Ф. Миллера и его последователей в XVIII в. // Вестн. РУДН. Сер.: История России. – 2014. – № 1. – С. 5–16.

- Евсеев Е.Н. Экспедиция И.Д. Бухгольца и основание Омской крепости // Города Сибири: Экономика, управление и культура городов Сибири в досоветский период. – Новосибирск: Наука, 1974. – С. 47–59.

- Западная Сибирь. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 488 с.

- Каврук В., Георгие С. Олово и соль в Карпатском бассейне в эпоху бронзы (часть первая) // Revista arheologică. – 2011. – Vol. VII, nr. 1/2. – P. 5–46.

- Каврук В., Георгие С. Олово и соль в Карпатском бассейне в эпоху бронзы (часть вторая) // Revistaarheologică. – 2012. – Vol. VIII, nr. 1/2. – P. 16–38.

- Каменецкий И.П., Резун Д.Я. Озеро Ямыш как зона политического и хозяйственного взаимодействия народов в XVII в. // Гуманитарные науки в Сибири. – 2010. – № 2. – С. 32–35.

- Киприянова Л.М. К типологии озер юга Обь-Иртышского междуречья по составу водной и прибрежной водной растительности // Изв. Алт. отд-ния Рус. геогр. об-ва. – 2020. – № 3. – С. 48–67.

- Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. – М.: Наука, 1981. – 278 с.

- Ласковский Ф.Ф. Карты, планы и чертежи к III части материалов для истории инженерного искусства в России. – СПб.: [Тип. Имп. Акад. наук], 1866. – [2] с., 74 л. ил., карт.

- Миллер Г.Ф. Описание Сибирского царства и всех произшедших в нем дел, от начала, а особливо от покорения его Российской державе по сии времена. – СПб.: Имп. Акад. наук, 1750. – 510 с.

- Миллер Г.Ф. История Сибири. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – Т. 2. – 796 с.

- Миллер Г.Ф. История Сибири. – М.: Вост. лит., 2000. – Т. 2. – 630 с.

- Муратова С.Р. На страже рубежей Сибири // Национальные культуры региона: науч.-метод. и репертуар.- информ. альманах. – Тюмень: Комитет по делам национальностей Тюм. обл. и Дворец национальных культур «Строитель», 2007. – Вып. XVI. – С. 32–46.

- Муратова С.Р. Географическое описание Иртышской линии // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2013. – № 373. – С. 108–114.

- Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1960. – 2314 с.

- Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Санкт-Петербургской императорской академии наук. – СПб.: Имп. Акад. наук, 1786. – Ч. 2, кн. 1. – 476 с.

- Полное собрание русских летописей. – М.: Наука, 1987. – Т. 36: Сибирские летописи. – Ч. 1: Группа Есиповской летописи. – 384 с.

- Потанин Г.Н. Материалы для истории Сибири. – М.: Имп. об-во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1867. – 324 с.

- Россiя: Полное географическое описание нашего отечества. – СПб.: Изд-во А.Ф. Деврiена, 1907. – Т. XVI: Западная Сибирь. – 590 с.

- Русско-монгольские отношения. 1607–1636: сб. док. / сост. М.И. Гольман, Г.И. Слесарчук. – М.: Вост. лит., 1959. – 352 с.

- Титов А. Сибирь в XVII в.: Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях. – М.: [Тип. Л. и А. Снегиревых], 1890. – 256 с.

- Шостьин Н.А. Очерки истории русской метрологии: XI – начало ХХ века. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 272 с.

- Burchard H. Z badań nad początkami eksploatacji soli w Polsce // Sprawozdania Archeologiczne. – 1957. – T. 4. – S. 180–186.