Связывание дисковых пьезорезонаторов

Автор: Титов Владислав Анатольевич

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Химическая физика

Статья в выпуске: 12, 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены варианты создания связи между двумя дисковыми пьезорезонаторами на радиальной моде. Обсуждается возможность управления глубиной связи и получения модулированных низкочастотных колебаний.

Короткий адрес: https://sciup.org/14968636

IDR: 14968636 | УДК: 681.586.773;

Текст краткого сообщения Связывание дисковых пьезорезонаторов

Рассмотрены варианты создания связи между двумя дисковыми пьезорезонаторами на радиальной моде. Обсуждается возможность управления глубиной связи и получения модулированных низкочастотных колебаний.

Частоты первого и второго резонансов основной радиальной моды дискового пьезорезонатора из керамики достаточно высокие – десятки килогерц. Возможно получение низкочастотных колебаний, в том числе модулированных, для ряда применений посредством получения биений в системе из связанных резонаторов с возможностью регулирования глубины связи.

В ряду систем с сосредоточенными параметрами простейшим примером является консервативная система с двумя степенями свободы. Конкретно – два тяжелых маятника, связанных однажды установленной пружиной (упругий нерегулируемый элемент связи) при малом затухании. Принимая в качестве координат углы отклонения от положения равновесия Ф 1 и ф 2, записывают уравнения движения:

Ф , + П 12 Ф 1 — Х , ф 2 = 0;

Ф2 + n2 Ф2 -X 2 Ф1 = 0 , где n1 и n2 – парциальные частоты первого и второго маятников;

X 1 и Х 2 - коэффициенты, являющиеся мерами взаимодействия между двумя парциальными системами (предположение, что они не являются постоянными, а управляемы извне соответствует теме).

Общее решение системы уравнений:

Ф 1 = A 1 cos( to , t + ф 01) + A 2cos( to 2 t + Ф 02) ;

ф2 = к 1 A,cos(to,t+Ф01) + k 2 A 2cos(to2t+ Ф02), где к 1 и к2 - коэффициенты распределения нормальных колебаний по координатам Ф1 и ф2. Движение каждого маятника совершается с двумя частотами to1 и to2 и поэтому негармонично. Эти колебания – две компоненты нормального колебания, отношения амплитуд которых равны k1 для to1 и к2 для to2. При предельно сильной связанности для начального условия (Н.У): ф, = C; Ф2 = Ф 1 = Ф2 = 0 решение представляется в виде:

I Ю1

Ф 1 = C • cos l —

I to, Ф 2 = C • sin l —

—

to 2

• t

• cos l

to , + to 2

• t

— to to, + to,

—-• t I- sin l —-----• t

2 J ( 2

Происходит полная перекачка энергии из одной парциальной системы в другую с перио-2π дом T = [3]. Величина Т может изменяться под модулирующим величины λ и λ ω1 - ω2

воздействием.

В распределенных системах закономерность проявляется и потому имеет общий характер. В качестве первого примера рассмотрим связанную систему волоконных световодов [1]. Срезая оболочки, сближают сердцевины связываемых световодов и, используя эффект туннелирования энергии через границу двух сред при ПВО, осуществляют боковое возбуждение на протяженности участка связи длиной l . Реализуя аналог Н.У., приведенного выше, то есть возбуждая на входе один световод, в результате интерференции симметричной и антисимметричной мод с отличающимися фазовыми скоростями, получают периодическую перекачку энергии из одного канала в другой при достаточной протяженности l . Эффект используется при создании направленных ответвителей, ВО датчиков внешнего физического воздействия, изменяющего меру связи, а также модуляторов. Второй пример: связывание по акустическому каналу парциальных резонаторов с захватом энергии (ТТ-мода) при создании интегральных пьезокерамических фильтров (ИПФ) [2], когда осуществляется перекрытие закритических выходов полей из парциальных резонаторов. В двух приведенных примерах связывание осуществляется благодаря туннелированию энергии.

Цель работы – обсуждение подходов к организации связи двух дисковых пьезорезонаторов по электромеханическому или акустическому каналам для получения в связанной системе низкочастотных колебаний – биений со стабильностью частоты, характерной для пьезокерамических резонаторов, а также возможности осуществления модуляции частоты биений.

Располагая визуализацией характера деформации поверхности основания свободного дискового пьезорезонатора (ПР) из керамики ЦТС на частоте резонанса основной радиальной моды – fp 0, на частоте антирезонанса основной радиальной моды – fa 0, а также активных при сплошных электродах высоких радиальных модах, остановимся, для определенности, на fa 0 (см. рис. 1).

Рис. 1. Голографическая интерферограмма вибрации дискового ПР из керамики ЦТС на частоте антирезонанса основной радиальной моды (в режиме большого сигнала)

Также полезными будут некоторые результаты исследования, связанного с нанесением превращаемых и непревращаемых пленкообразователей на поверхность одного основания диска [4; 5]. С определенным упрощением можно утверждать, что по периферической части круглого основания диска при возбуждении на частоте fa0 локализуется самосогласованная по азимуту стоячая волна изгибной деформации. С учетом локализации пучностей этой волны предлагаются схемотехнические решения связывания двух ПР.

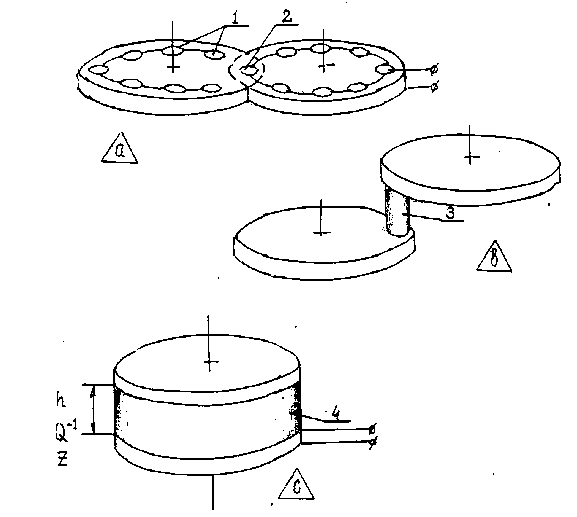

На рисунке 2 для частоты антирезонанса основной радиальной моды представлены варианты получения связи двух ПР (без рассмотрения оставлен случай предельно сильной связанности): несимметричный электромеханический – a ; несимметричный акустический – b и симметричный акустический – c .

Рис. 2. Варианты связывания двух дисковых ПР на частоте антирезонанса основной радиальной моды

Проводилась экспериментальная проверка тех изменений, которые претерпевает радиальная мода при несимметричном точечном нагружении с использованием визуализации деформации поверхности основания методом голографической интерферометрии [6]. Осуществление зажатия подпружиненной струбциной в области пучности высокой радиальной моды свободного дискового ПР изменяет топологию моды, зажатый участок становится узловым, положение пучностей смещается и снижается частота резонанса моды.

Однако в предлагаемых несимметричных вариантах a и b подобные метаморфозы не очевидны, так как, во-первых: один из резонаторов связанной системы является ведущим – ПР-1, а другой – ведомым – ПР-2. Во-вторых, в варианте «а» предполагается нанесение сокращенных электродов в виде гальванически связанных металлизированных «островков», накрывающих пучности как на ПР-1, так и на ПР-2, с тем, чтобы на область перекрытия вынужденно вывести пучность. Область перекрытия имеет такой же «островной» металлизированный участок – элемент связи. В этом варианте связи возможности для модуляции ограничены, воздействия должны быть направлены на элемент связи (например, лазерное воздействие). В варианте «b» не показан сокращенный электрод предложенного выше вида, но, по-видимому, он предпочтительнее, чем сплошной электрод, вновь с той же целью – вывести пучность на площадку с связывающим звукопроводом, который, в частности, может реагировать на воздействие внешних физических полей изменением своих упругих характеристик. Наконец, вариант «c» – тривиально симметричный, универсальный и пригодный для всех мод диска; когда коаксиальное расположение дисков с параллельными плоскостями оснований, между которыми располагается звукопроводящий слой, обеспечивает упругое взаимодействие во всех пучностях любой моды. Регулирование глубины связи возможно посредством изменения параметров: h – толщины слоя связи (с.с.), Q–1 – внутреннего трения в нем и Z – акустического импеданса с.с. Размещение сыпучих материалов в области с.с. нежелательно, а диэлектрические жидкости и материалы с вязко-упругим поведением демонстрируют на частотах в десятки килогерц твердоподобное поведение благодаря эффекту механического стеклования [7]. Одностороннее нагружение ведущего ПР-1 звукопроводящим слоем связи с.с (в частности, пленкообразователем) с последующим наложением ведомого ПР-2 (сателлита) заметно снижает добротность ПР-1, и тем больше, чем больше Q–1 с.с. Использование превращаемого пленкообразователя, например, полимеризующегося [4] с изменяющимися Q–1 и Z подводит, в частности, к представлениям об управляемых с помощью внешних физических полей механических свойствах с.с. и регулируемой (модулируемой) связи ПР-1 и ПР-2. Поиск материалов для с.с. и способов управления их свойствами в работе не освещается.

Для связывания двух дисковых ПР могут быть применены различные варианты, в том числе варианты с регулируемой глубиной связи посредством воздействия внешних физических полей и осуществления модуляции частоты биений по этому каналу.

Список литературы Связывание дисковых пьезорезонаторов

- Исаев, С. И. Физика волоконно-оптических устройств/С. И. Исаев. -М.: Изд-во МГУ, 1986. -100 с.

- Кантор, В. М. Монолитные пьезокерамические фильтры/В. М. Кантор. -М.: Связь, 1977. -152 с.

- Мандельштам, Л. И. Лекции по теории колебаний/Л. И. Мандельштам. -М.: Наука, 1972. -316 с.

- Титов, В. А. О методе составного образца с пьезокерамическим резонатором для исследований полимеризующихся пленок/В. А. Титов, В. В. Акатьев//Вестн. ВолГУ Сер. 1, Математика. Физика. -2006. -Вып. 10. -С. 111.

- Титов, В. А. Применение пьезорезонатора для наблюдения формирования пленки из непревращаемого пленкообразователя/В. А. Титов, В. В. Акатьев//Вестн. ВолГУ Сер. 1, Математика. Физика. -2006. -Вып. 10. -С. 104.

- Черных, Б. Н. Влияние конструкции держателя на точность измерения резонансной частоты пьезокерамических элементов в форме дисков/Б. Н. Черных, В. А. Титов//ЦНИИ Электроника. -1981. -№ 5 (депонированная статья № Р3232).

- Сандитов, Д. С. Физические свойства неупорядоченных структур/Д. С. Сандитов, Г. М. Бартенев. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1982. -257 с.