Свойства изменчивости концентрации максимума F2-слоя над Иркутском при разных уровнях солнечной и геомагнитной активности

Автор: Деминов М.Г., Деминова Г.Ф., Жеребцов Г.А., Полех Н.М.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

По часовым данным ст. «Иркутск» за 1958-1992 гг. проведен анализ изменчивости электронной концентрации в максимуме F2-слоя N m при разных уровнях солнечной и геомагнитной активности. В качестве характеристик этой изменчивости использованы стандартное отклонение s( x ) флуктуаций N m относительно спокойного уровня x =( N m/ N m0-1)·100 % и средний сдвиг этих флуктуаций x ave. Для этого создана эмпирическая модель электронной концентрации N m0 в максимуме F2-слоя для магнитоспокойных условий. Получено, что изменчивость N m слабо зависит от уровня солнечной активности и в первом приближении эту зависимость можно не учитывать. Зависимость изменчивости N m от геомагнитной активности является одной из основных, наряду с зависимостями от времени суток и сезона. В целом дисперсия s 2( x ) для спокойных условий меньше, чем для периодов высокой геомагнитной активности. Однако в периоды высокой геомагнитной активности ее дальнейший рост не приводит к увеличению дисперсии s 2( x ). При высокой геомагнитной активности сдвиг x ave в основном отрицателен, и с ростом геомагнитной активности он продолжает увеличиваться по абсолютной величине. В результате при достаточно высокой геомагнитной активности возможно выполнение условия x ave2>s 2( x ).

Ионосфера, максимум f2-слоя, электронная концентрация, изменчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/142103553

IDR: 142103553 | УДК: 550.388.2 | DOI: 10.12737/6558

Текст научной статьи Свойства изменчивости концентрации максимума F2-слоя над Иркутском при разных уровнях солнечной и геомагнитной активности

Rishbeth, Mendillo, 2001; Araujo-Pradere et al., 2005; Fotiadis, Kouris, 2006; Altadill, 2007; Zhang, Holt, 2008; Pirog et al., 2011; Deminov et al., 2011, 2013; Ratovsky et al., 2014]. В этих работах изменчивость Nm оценивалась по величине стандартного (средне- квадратичного) отклонения Nm относительно фона. В качестве фона выбирались средние за месяц значения Nm или foF2 [Forbes et al., 2000; Rishbeth, Mendillo, 2001; Araujo-Pradere et al., 2005], локальные модели средних за месяц значений высотного распределения концентрации электронов [Altadill, 2007; Zhang, Holt, 2008], медианы Nm или foF2 за 15 дней для периодов низкой солнечной и геомагнитной активности [Deminov et al., 2011, 2013], медианы Nm за 27 дней [Ratovsky et al., 2014] или медианы foF2 за месяц [Fotiadis, Kouris, 2006].

Среднее за месяц значение и медиана N m зависят от геомагнитной активности. Однако эта зависимость обычно неизвестна, поэтому для сравнительных оценок изменчивости N m при разных уровнях геомагнитной активности этих характеристик ионосферы недостаточно. Например, использование средних за месяц значений N m в качестве фона делает невозможной оценку среднего сдвига (систематического изменения) концентрации электронов в максимуме F2-слоя при изменении геомагнитной активности. Поэтому задачу корректного определения свойств изменчивости N m при разных уровнях геомагнитной активности нельзя считать решенной.

Более точный подход к оценке изменчивости электронной концентрации этого максимума связан с использованием в качестве фона средних значений N m для низкой геомагнитной активности. Получение таких значений N m сопряжено с определенными трудностями, поскольку продолжительные периоды низкой геомагнитной активности наблюдаются нечасто (см., например, [Rishbeth, Mendillo, 2001]). Один из путей решения этой проблемы связан с построением локальной эмпирической модели N m (или f oF2) для низкой геомагнитной активности по данным конкретной станции за интервал не менее 30 лет, поскольку число магнитоспокойных дней в таком большом массиве данных обычно является достаточным для построения модели [Deminov et al., 2009]. Такая модель позволила получить корректные оценки изменчивости f oF2 на средних широтах при низкой геомагнитной активности [Deminov et al., 2009]. Тем не менее в первом варианте модели была принята линейная зависимость f oF2 от эффективного индекса солнечной активности [Deminov et al., 2009], что не позволяло использовать ее для анализа изменчивости f oF2 при высокой солнечной активности.

Целью данной работы было установление статистических свойств флуктуаций N m относительно спокойного уровня при разных уровнях солнечной и геомагнитной активности по данным конкретной среднеширотной ионосферной станции. Одним из этапов исследования было получение локальной эмпирической модели N m для низкой геомагнитной активности, которая была бы применима при любом уровне солнечной активности.

Ниже представлены результаты анализа данных ст. «Иркутск» (52.5° N, 104° E) за 1958-1992 гг. Эти результаты приведены в следующей последовательности: локальная модель Nm для спокойных условий, статистические свойства флуктуаций Nm относительно магнитоспокойных условий при разных уров- нях солнечной и геомагнитной активности в полдень и полночь, обсуждение этих свойств и выводы.

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

В МАКСИМУМЕ F2-СЛОЯ ДЛЯ СПОКОЙНЫХ УСЛОВИЙ

Эмпирическая модель электронной концентрации в максимуме F2-слоя для спокойных условий N m0 по данным конкретной станции представляет собой набор коэффициентов a j ( j =0, 1, 2, 3) уравнения регрессии

N m0 ( F )= a 0 + a 1 F + a 2 F 2+ a 3 F 3, (1) для каждого часа мирового времени (UT) с дискретностью 1 час и месяца года М ( M =1 — январь, M =12 — декабрь), где

F =0.5( F 10.7+ F m ), (2)

F 10.7 и F m — величина потока солнечного радиоизлучения на длине волны 10.7 см (в 10 - 22 Вт/м2 Гц) за предыдущий день и среднее за 81 день значение этого потока.

Коэффициенты aj уравнения (1) для каждого фиксированного значения UT и M определялись по массиву данных Nm конкретной станции (в данном случае это часовые значения Nm на ст. «Иркутск» за 1958–1992 гг.), из которого исключались данные, не удовлетворяющие условию ap (т)<9, (3) где ap (т) — средневзвешенное значение ap-индекса геомагнитной активности с характерным временем T=14 ч; T=exp(-3/T)«0.8 [Wrenn, 1987]:

ap ( т )=(1- т )( ap 0 + ap —1 т + ap -2 т 2+ ...), (4) ap 0 , ap –1 и т. д. — значения ap -индекса в данный, предыдущий и т. д. трехчасовые интервалы. Условие (3) предназначено для исключения эффектов магнитных бурь в ионосфере [Wrenn, Rodger, 1989]. В качестве спокойной рассматривалась ионосфера, из которой исключены эффекты магнитных бурь.

Выбор индекса F связан с тем, что аналогичный индекс использовался как достаточно адекватный индикатор солнечной активности для ежедневных значений солнечного ультрафиолетового излучения [Richards et al., 1994, 2006] и электронной концентрации максимума F2-слоя [Lei et al., 2005; Liu et al., 2006; Ma et al., 2009].

Выбор критерия (3) спокойной ионосферы, по-видимому, является оптимальным компромиссом между стремлением исключить из рассмотрения все магнитовозмущенные периоды и сохранить достаточно большой массив данных Nm0 для получения надежных статистических оценок коэффициентов уравнения регрессии (1). В нашем случае число значений Nm0 по данным ст. «Иркутск» для вычисления коэффициентов уравнения (1) изменялось от 275 до 464 в зависимости от выбора мирового времени или номера месяца. Отметим, что критерий (3) почти не отличается от критерия, принятого в эмпирической модели STORM: согласно этой модели, поправка foF2 на геомагнитную бурю отсутствует, если ap(τ)≤9 нТл [Fuller-Rowell et al., 2000; Araujo-Pradere et al., 2002].

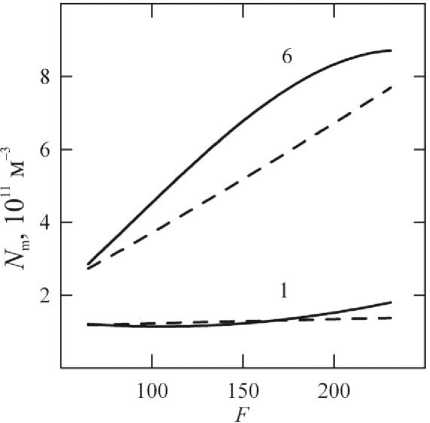

Для периодов низкой и средней солнечной активности ( F <170) cвойства данной эмпирической модели N m0 незначительно отличаются от свойств эмпирической модели f oF2 0 для спокойных условий [Deminov et al., 2009] c учетом зависимости f oF2 ∼ N m1/2. Поэтому здесь рассмотрена только зависимость N m0 от уровня солнечной активности в полдень и полночь для зимы и лета. Эта зависимость для полудня приведена на рис. 1. Там же для сравнения приведена зависимость концентрации электронов в максимуме F2-слоя от индекса F по базовой модели IRI, которая дает медиану f oF2 (и, следовательно, медиану электронной концентрации максимума F2-слоя N med) за месяц, вычисленную с использованием коэффициентов, рекомендованных Международным консультативным комитетом по радиокоммуникациям (CCIR) [Bilitza et al., 2011]. Для наглядности принято, что индекс F для N m0 в данной модели совпадает с индексом F для N med в модели IRI. На рис. 1 видна зимняя аномалия в N m0 : полуденные значения N m0 зимой больше, чем летом, при всех уровнях солнечной активности, и эта разница увеличивается с ростом солнечной активности. Данная закономерность связана и с тем, что для лета характерно насыщение увеличения N m0 с ростом F , т. е. с определенного уровня солнечной активности N m0 почти не увеличивается с ее дальнейшим ростом. Для зимы такое насыщение отсутствует. Эти закономерности N m0 , полученные по разработанной модели (1), согласуются со специально подобранными индивидуальными данными для анализа зимней аномалии в электронной концентрации максимума F2-слоя [Mikhailov, Perrone, 2011]. По современной модели IRI зимняя аномалия характерна и для медианы электронной концентрации N med в максимуме F2-слоя за месяц [Bilitza et al., 2011]. В этой модели зависимость N med от индекса F почти линейна (см. рис. 1). Следует отметить, что в ранних версиях модели IRI, например в модели IRI-90, было заложено условие насыщения: N med ( F )= N med (193), если F >193. На рис. 1 видно, что для зимы это условие насыщения не выполнено. Концентрация в максимуме F2-слоя для спокойных условий N m0 отчетливо отличается от медианы N med за месяц. Рисунок 1 показывает, что в полдень зимой N m0 меньше N med при всех уровнях солнечной активности. Для лета характерна противоположная тенденция, которая наиболее отчетливо прослеживается при средней солнечной активности из-за нелинейной зависимости N m0 от F .

Особенности зависимостей N m0 и N med от солнечной активности в полночь видны на рис. 2. В полночь зимой величина N med практически не зависит от уровня солнечной активности. Эта зависимость для N m0 также очень слабая и становится заметной только при высокой солнечной активности. В полночь летом зависимости N m0 и N med от солнечной активности достаточно отчетливо выражены и в среднем N m0 больше N med, особенно при средней солнечной активности из-за нелинейной зависимости N m0 от F . Из рис. 1 и 2 видно также, что характеры зависимостей

Рис. 1 . Зависимость электронной концентрации в максимуме F2-слоя N m от уровня солнечной активности F по модели (1) для спокойных условий ( N m= N m0, сплошные линии) и по модели IRI ( N m= N med, штриховые линии) в полдень в январе (1) и в июне (6)

Рис. 2 . Зависимость N m от F по модели (1) для спокойных условий ( N m= N m0, сплошные линии) и по модели IRI ( N m= N med, штриховые линии) в полночь в январе (1) и в июне (6)

N m0 от солнечной активности в полдень и полночь во многом подобны для лета и существенно различаются для зимы.

Разработанная модель N m0 была использована для анализа свойств флуктуаций концентрации максимума F2-слоя, x =( N m/ N m0–1) · 100 (в процентах), по данным ст. «Иркутск» за 1958–1992 гг.: выборочного стандартного отклонения σ ( x ), среднеквадратичного отклонения s ( x ) и среднего сдвига x ave этих флуктуаций относительно спокойного уровня (см., например, [Тейлор, 1985]):

x ave =(1/ n ) Σ i x i ,

σ 2( x )=(1/ n ) Σ i ( x i – x ave )2, (5)

s 2( x )=(1/ n ) Σ ixi 2= σ 2( x )+ x ave2.

Здесь xi=(Nm(i)/Nm0– 1)· 100, Σi обозначает сумми- рование по индексу i от 1 до n, где n — число значений x данной выборки. Во всех рассмотренных ниже случаях величина n>100, и поэтому можно не учитывать разницу между n–1 и n. Последнее из равенств (5) показывает, что квадрат среднеквадратичного отклонения x относительно спокойного уровня складывается из дисперсии σ2(x), которая характеризуется флуктуацией x относительно среднего значения, и квадрата этого среднего значения. Если модель (1) для спокойных условий является точной, то для этих спокойных условий xave=0. Следовательно, величина xave характеризует систематическое изменение (сдвиг) Nm относительно спокойного уровня при переходе от спокойных к возмущенным условиям. Величины σ(x) и xave рассмотрены ниже в качестве основных характеристик флуктуаций Nm относительно спокойного уровня Nm0, поскольку величина s(x) однозначно связана с σ(x) и xave уравнением, приведенным выше.

Представленные ниже результаты анализа изменчивости концентрации максимума F2-слоя над Иркутском получены для двух значений местного времени (полдень и полночь), трех сезонов (зима — ноябрь, декабрь, январь, февраль; равноденствие — март, апрель, сентябрь, октябрь; лето — май, июнь, июль, август), для низкой ( F <100) и высокой ( F > 170) солнечной активности, низкой ( ap ( τ )<9) и высокой ( ap ( τ )>27) геомагнитной активности. Выбор границ для высокой солнечной и геомагнитной активности был в значительной степени обусловлен необходимостью иметь достаточное число данных n для надежных статистических оценок, и для всех приведенных ниже случаев n было не меньше 200.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

В МАКСИМУМЕ F2-СЛОЯ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ

Анализ показал, что зависимость стандартного отклонения σ ( x ) и среднего сдвига x ave флуктуаций N m от солнечной активности относительно слабая. Такой вывод следует и из данных, приведенных в табл. 1. Эти данные в значительной степени характеризуют точность модели (1) для спокойных условий, поскольку получены, как и модель (1), для ap ( τ )<9. Из табл. 1 можно видеть, что для любого уровня солнечной активности выполняется условие σ 2( x )>> x ave 2, т. е. систематическая ошибка модели является относительно низкой и в большинстве случаев не превышает 3–5 %. Максимальная систематическая ошибка модели наблюдается при высокой солнечной активности для случаев, когда зависимость N m0 от F является относительно слабой: в полдень летом ( x ave =–4.2 %) и в полночь зимой

(xave=–6.2 %). В полдень величина σ(x) слабо зависит не только от солнечной активности, но и от сезона: в среднем σ(x) изменяется в пределах 15–18 % во все сезоны при любом уровне солнечной активности. Зимой в полночь изменчивость спокойной ионосферы больше, чем летом, при любом уровне солнечной активности. Это видно по значениям σ(x) и xave (табл. 1). Для равноденствия и лета данная тенденция выражена менее отчетливо. При получении данных в табл. 2 не накладывалось никаких ограничений на уровень солнечной активности F, поскольку зависимость Nm от геомагнитной активности более отчетлива, чем от солнечной активности. Можно видеть (табл. 2), что во все сезоны в полдень и полночь стандартное отклонение σ(x) при высокой геомагнитной активности больше, чем при низкой, примерно в 1.5–2 раза. В полдень и полночь зимой высокой геомагнитной активности соответствует положительный сдвиг (xave>0), когда происходит увеличение Nm относительно спокойного уровня (положительная фаза бури). В полдень и полночь в равноденственный и летний периоды высокой геомагнитной активности соответствует отрицательный сдвиг (xave<0), когда происходит уменьшение Nm относительно спокойного уровня (отрицательная фаза бури). Амплитуда этой отрицательной фазы максимальна для лета, когда при высокой геомагнитной активности выполняется условие xave2>σ2(x), т. е. средний сдвиг флуктуаций Nm относительно спокойного уровня превышает стандартное отклонение этих флуктуаций по абсолютной величине. Это означает также, что среднеквадратичное отклонение s(x) заметно больше стандартного отклонения σ(x) для лета при высокой геомагнитной активности, когда s(x) становится более точной, чем σ(x), характеристикой изменчивости Nm относительно спокойного уровня.

Условие ap(τ)>27 соответствует периодам интенсивных магнитосферных суббурь. Условие ap(τ)>48 соответствует периодам магнитных бурь. Принятый здесь критерий для магнитных бурь аналогичен используемому в центрах прогноза космической погоды, где считают, что магнитная активность Kp≥5 (или ap≥48) соответствует магнитной буре (см., например, []). Интенсивные суббури происходят гораздо чаще магнитных бурь. Например, общее число значений Nm в полдень из массива данных ст. «Иркутск» за 1958–1992 гг. равно 1289 для ap(τ)>27 и 337 для ap(τ)>48. Для полуночи эти числа равны 1164 для ap(τ)>27 и 294 для ap(τ)>48. Таким образом, условие ap(τ)>27 соответствует в основном периодам интенсивных магнитосферных суббурь. Статистически обоснованные оценки σ(x) и xave для периодов магнитных бурь (ap(τ)>48) по этим данным возможны только без разделения на уровни солнечной активности и сезоны. Эти оценки приведены в табл. 3. Видно (табл. 3), что среднегодовые значения σ(x) для интенсивных суббурь (ap(τ)>27) и магнитных бурь (ap(τ)>48) практически совпадают и не зависят от местного времени. Средний сдвиг xave флуктуаций Nm относительно спокойного уровня Nm0 отрицателен для периодов интенсивных магнитосферных суббурь и магнитных бурь, абсолютная величина этого сдвига для магнитных бурь заметно больше, чем для суббурь. Следовательно, в среднем для периодов высокой геомагнитной активности дальнейший ее рост

Таблица 1

Стандартное отклонение σ ( x ) и средний сдвиг x ave флуктуаций N m относительно спокойного уровня над ст. «Иркутск» при низкой геомагнитной активности ( ap ( τ )<9) в полдень (LT=12) и полночь (LT=24) для трех сезонов (зима, равноденствие, лето) при низкой ( F <100) и высокой ( F >170) солнечной активности

|

Сезон |

LT=12 |

LT=24 |

||||||

|

F <100 |

F >170 |

F <100 |

F >170 |

|||||

|

σ ( x ), % |

X % x ave , |

σ ( x ) ,% |

X % x ave , |

σ ( x ), % |

X % x ave , |

σ ( x ), % |

X % x ave , |

|

|

Зима |

18.8 |

–0.9 |

15.1 |

1.2 |

31.1 |

–2.4 |

22.9 |

–6.2 |

|

Равноденствие |

16.2 |

3.0 |

15.6 |

1.7 |

21.2 |

–1.8 |

15.1 |

–2.9 |

|

Лето |

14.4 |

–1.6 |

18.5 |

–4.2 |

18.8 |

0.6 |

11.5 |

0.3 |

Таблица 2

Стандартное отклонение σ ( x ) и средний сдвиг x ave флуктуаций N m относительно спокойного уровня над ст. «Иркутск» при ap ( τ )>27 и ap ( τ )>48 в полдень (LT=12) и полночь (LT=24) для всего года без разделения на сезоны

|

LT |

ap ( τ )>27 |

ap ( τ )>48 |

||

|

σ ( x ), % |

X % x ave , |

σ ( x ), % |

X % x ave , |

|

|

12 |

31.2 |

–14.2 |

31.8 |

–28.7 |

|

24 |

32.8 |

–18.9 |

32.3 |

–35.7 |

Стандартное отклонение σ ( x ) и средний сдвиг x ave флуктуаций N m относительно спокойного уровня над ст. «Иркутск» в полдень (LT=12) и полночь (LT=24) при низкой ( ap ( τ )<9) и высокой ( ap ( τ )>27) геомагнитной активности для трех сезонов (зима, равноденствие, лето) и всего года (год)

|

Сезон |

LT=12 |

LT=24 |

||||||

|

ap ( τ )<9 |

ap ( τ )>27 |

ap ( τ )<9 |

ap ( τ )>27 |

|||||

|

σ ( x ), % |

X % x ave , |

σ ( x ), % |

X % x ave , |

σ ( x ), % |

X % x ave , |

σ ( x ), % |

X % x ave , |

|

|

Зима |

17.5 |

–1.2 |

27.9 |

6.4 |

28.0 |

–3.1 |

40.6 |

3.00 |

|

Равноденствие |

15.8 |

2.7 |

30.0 |

–18.4 |

18.4 |

–0.2 |

28.3 |

–23.7 |

|

Лето |

16.3 |

–2.4 |

24.8 |

–28.9 |

16.3 |

0.7 |

21.4 |

–30.0 |

|

Год |

16.7 |

–0.5 |

31.2 |

–14.2 |

21.6 |

–0.8 |

32.8 |

–18.9 |

Таблица 3

приводит к увеличению отрицательного сдвига флуктуаций электронной концентрации в максимуме F2-слоя относительно спокойного уровня без изменения величины дисперсии этих флуктуаций.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты анализа показывают, что статистические свойства флуктуаций электронной концентрации максимума F2-слоя N m относительно спокойного уровня N m0 , т. е. величины x =( N m / N m0 –1) 100, определяются дисперсией σ 2( x ) и средним сдвигом x ave этих флуктуаций. Здесь величина N m0 определена по эмпирической модели (1), основанной на критерии (3) спокойных условий.

Дисперсия σ 2( x ) для спокойных условий, по-види-мому, обусловлена флуктуациями N m относительно спокойного уровня из-за внутренних процессов в атмосфере (внутренние гравитационные волны, планетарные волны и приливы) [Forbes et al., 2000; Rishbeth, Mendillo, 2001]. Критерий (3) выбора спокойных условий не позволяет исключить эффекты в ионосфере из-за относительно слабых и кратковременных магнитосферных суббурь, которые возникают практически ежедневно. Эти эффекты являются достаточно важной дополнительной причиной изменчивости спокойной ионосферы (см., например, [Pirog et al., 2011]).

В среднем изменчивость индекса геомагнитной активности гораздо больше изменчивости индекса солнечной активности: σ ( ap ) ≈ 60–80 %, σ ( F 10.7) ≈ 10–15 % (см., например, [Deminov et al., 2011]). Поэтому на средних широтах изменчивость электронной концентрации в максимуме F2-слоя практически не зависит от изменчивости солнечной активности [Rishbet, Mendillo, 2001]. Слабая зависимость стандартного отклонения σ ( x ) и среднего сдвига x ave флуктуаций N m от солнечной активности связана именно с этим (см. табл. 1).

Для низкой солнечной и геомагнитной активности величина σ ( x ) больше зимой, чем летом и в равноденствие, и во все сезоны в полночь больше, чем в полдень (см. табл. 1), что согласуется с полученными ранее оценками [Forbes et al., 2000; Rishbeth, Mendillo, 2001; Araujo-Pradere et al., 2005; Deminov et al., 2011]. Величина σ ( x ) максимальна зимой в полночь при любом уровне геомагнитной активности (см. табл. 1 и 2). Это свойство ионосферы отмечалось и ранее (см., например, [Araujo-Pradere et al., 2005]). Зимой в полночь величина N m в значительной степени определяется диффузионными потоками ионосферной плазмы между сопряженными областями ионосферы (см., например, [Кринберг, Та-щилин, 1984]), и относительно сильная изменчивость ночной зимней ионосферы, по-видимому, обусловлена изменчивостью этих потоков плазмы.

В целом дисперсия σ 2( x ) для спокойных условий меньше, чем для периодов высокой геомагнитной активности. Однако в периоды высокой геомагнитной активности ( ap ( τ )>27) ее дальнейший рост не приводит к увеличению дисперсии σ 2( x ). Такое своеобразное насыщение в увеличении дисперсии флуктуаций электронной концентрации в максимуме F2-слоя установлено, по-видимому, впервые. Чем обусловлено это свойство ионосферы, нам неизвестно.

Для спокойных условий средний сдвиг x ave флуктуаций N m относительно спокойного уровня N m0 практически отсутствует ( а 2( x )>> x ave ), что характеризует качество разработанной модели N m0 для спокойных условий. Для периодов высокой геомагнитной активности он отражает бурю в ионосфере, т. е. систематические изменения N m относительно спокойного уровня в эти периоды. Общие закономерности бури в ионосфере средних широт известны (см., например, [Bounsanto, 1999]): положительная фаза ( x ave >0) чаще всего наблюдается зимой в дневные часы, отрицательная фаза ( x ave<0) максимальна летом в ночные часы. В среднем отрицательная фаза становится преобладающей закономерностью бури в ионосфере для продолжительных периодов высокой геомагнитной активности. Эти же закономерности видны и из табл. 2. В среднем геомагнитная активность повышена. Разница между электронной концентрацией в максимуме F2-слоя для спокойных условий N m0 и медианой N med отражает это свойство геомагнитной активности: в среднем в полдень и полночь летом N med < N m0 аналогично отрицательной фазе бури, но с меньшей амплитудой; в полдень зимой N med> N m0 аналогично положительной фазе бури в ионосфере (см. рис. 1, 2 и табл. 2). Поэтому модель STORM [Araujo-Pradere et al., 2002], которая дает поправку к f oF2 на геомагнитную бурю относительно медианы f oF2, недостаточно точно отражает ионосферную бурю в f oF2 как отклонение f oF2 от спокойного уровня.

Отсутствие насыщения в величине сдвига x ave для отрицательной фазы бури в ионосфере (см. табл. 3), т. е. продолжающееся уменьшение N m с ростом геомагнитной активности, отмечалось и ранее (см., например, [Bounsanto, 1999]). Насыщение в увеличении дисперсии а 2( x ) при продолжающемся увеличении геомагнитной активности и отсутствие этого насыщения для среднего сдвига x ave приводят к тому, что в среднем условие xave1 > G2 ( x ) выполняется в полночь в периоды магнитных бурь, когда ар ( т )>48 (см. табл. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе часовых данных ст. «Иркутск» за 1958– 1992 гг. проведен анализ свойств изменчивости концентрации электронов в максимуме F2-слоя N m в зависимости от солнечной и геомагнитной активности. В качестве характеристик изменчивости использованы стандартное отклонение а ( x ) флуктуаций N m относительно спокойного уровня ( x =( N m/ N m0–1)·100 [ % ] ) и средний сдвиг этих флуктуаций x ave . Создана эмпирическая модель электронной концентрации N m0 в максимуме F2-слоя для магнитоспокойных условий, которая дает нелинейную зависимость N m0 от уровня солнечной активности для каждого часа мирового времени и каждого месяца года.

Получено, что изменчивость Nm слабо зависит от уровня солнечной активности и в первом приближении эту зависимость можно не учитывать. Зависимость изменчивости Nm от геомагнитной активности является одной из основных, наряду с зависимостями от времени суток и сезона. В целом дисперсия а2(x) для спокойных условий меньше, чем для периодов высокой геомагнитной активности. Однако в периоды высокой геомагнитной активности дальнейший рост геомагнитной активности не приводит к увеличению дисперсии а2(x). Причина такого насыщения в увеличении а2(x) неизвестна. Средний сдвиг xave флуктуаций Nm относительно спокойного уровня Nm0 в основном отрицателен для периодов интенсивных суббурь и магнитных бурь, абсолютная величина этого сдвига для магнитных бурь заметно больше, чем для суббурь. Следовательно, в среднем для периодов высокой геомагнитной активности дальнейший ее рост приводит к увеличению отрицательного сдвига флуктуаций электронной концентрации в максимуме F2-слоя относительно спокойного уровня без изменения дисперсии этих флуктуаций. В результате для периодов высокой геомагнитной активности возможно выполнение условия xave >^ (x)•

Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гранты № 1405-00179 и № 14-05-00259).

Список литературы Свойства изменчивости концентрации максимума F2-слоя над Иркутском при разных уровнях солнечной и геомагнитной активности

- Кринберг И.А., Тащилин А.В. Ионосфера и плазмосфера. М.: Наука, 1984. 189 с.

- Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок: пер. с англ. М.: Мир, 1985. 272 с.

- Altadill D. Time/altitude electron density variability above Ebro, Spain//Adv. Space Res. 2007. V. 39. P. 962-969.

- Araujo-Pradere E.A., Fuller-Rowell T.J., Codrescu M.V. STORM: An empirical Storm-Time Ionospheric Correction Model. 1. Model description//Radio Sci. 2002. V. 37. P. 1070. DOI: DOI: 10.1029/2001RS002467

- Araujo-Pradere E.A., Fuller-Rowell T.J., Codrescu M.V., Bilitza D. Characteristics of the ionospheric variability as a function of season, latitude, local time, and geomagnetic activity//Ibid. 2005. V. 40. RS5009. DOI: DOI: 10.1029/2004RS003179

- Bilitza D., McKinnell L.-A., Reinisch B., Fuller-Rowell T. The international reference ionosphere today and in the future//J. Geodesy. 2011. V. 85. P. 909-920.

- Buonsanto M.J. Ionospheric storms: A review//Space. Sci. Rev. 1999. V. 88. P. 563-601.

- Deminov M.G., Zherebtsov G.A., Pirog O.M., Shubin V.N. Regular changes in the critical frequency of the F2 layer of the quiet midlatitude ionosphere//Geomagnetism and Aeronomy. 2009. V. 49. P. 374-380.

- Deminov M.G., Deminova G.F., Zherebtsov G.A., et al. Variability of parameters of the F2-layer maximum in the quiet midlatitude ionosphere under low solar activity: 1. Statistical properties//Ibid. 2011. V. 51. P. 348-355.

- Deminov M.G., Deminova G.F., Zherebtsov G.A., Polekh N.M. Statistical properties of variability of the quiet ionosphere F2-layer maximum parameters over Irkutsk under low solar activity//Adv. Space Res. 2013. V. 51. P. 702-711.

- Forbes J.M., Palo S.E., Zhang X. Variability of the ionosphere//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2000. V. 62. P. 685-693.

- Fotiadis D.N., Kouris S.S. A functional dependence of foF2 variability on latitude//Adv. Space Res. 2006. V. 37. P. 1023-1028.

- Lei J., Liu L., Wan W., Zhang S.-R. Variations of electron density based on long-term incoherent scatter radar and ionosonde measurements over Millstone Hill//Radio Sci. 2005. V. 40. RS2008 DOI: 10.1029/2004RS003106

- Liu L., Wan W., Ning B., et al. Solar activity variations of the ionospheric peak electron density//J. Geophys. Res. 2006. V. 111. A08304. DOI: 10.1029/2006 JA011598.

- Ma R., Xu J., Wang W., Yuan W. Seasonal and latitudinal differences of the saturation effect between ionospheric NmF2 and solar activity indices//Ibid. 2009. V. 114. A10303 DOI: 10.1029/2009JA014353

- Mikhailov A.V., Perrone L. On the mechanism of seasonal and solar cycle NmF2 variations: A quantitative estimate of the main parameters contribution using incoherent scatter radar observations//Ibid. 2011. V. 116. A03319. DOI: 10.1029/2010JA016122.

- Pirog O., Deminov M., Deminova G., et al. Peculiarities of the nighttime winter foF2 increase over Irkutsk//Adv. Space Res. 2011. V. 47. P. 921-929.

- Ratovsky K.G., Medvedev A.V., Tolstikov M.V. Diurnal, seasonal and solar activity pattern of ionospheric variability from Irkutsk Digisonde data//Ibid. 2014. DOI: org/10. 1016/j.asr.2014.08.001.

- Richards P.G., Fennelly J.A., Torr D.G. EUVAC: A solar EUV flux model for aeronomic calculations//J. Geophys. Res. 1994. V. 99. P. 8981-8992.

- Richards P.G., Woods T.N., Peterson W.K. HEUVAC: A new high resolution solar EUV proxy model//Adv. Space Res. 2006. V. 37. P. 315-322.

- Rishbeth H., Mendillo M. Patterns of F2-layer variability//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2001. V. 63. P. 1661-1680.

- Wrenn G.L. Time-weighted accumulations ap(τ) and Kp(τ)//J. Geophys. Res. 1987. V. 92. P. 10125-10129.

- Wrenn G.L., Rodger A.S. Geomagnetic modification of the mid-latitude ionosphere -Toward a strategy for the improved forecasting of foF2//Radio Sci. 1989. V. 24. P. 99-111.

- Zhang S.-R., Holt J.M. Ionospheric climatology and variability from long-term and multiple incoherent scatter radar observations: Variability//Ann. Geophys. 2008. V. 26. P. 1525-1537.

- URL: http://www.swpc.noaa.gov/noaa-scales-explanation.