SWOT-анализ государственно-частного партнерства в агропромышленном комплексе Российской Федерации

Автор: Юрош Татьяна Дмитриевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросу осуществления проектов в рамках государственно-частного партнерства на примере российского агропромышленного комплекса (АПК). Представлен краткий обзор истории развития института государственно-частного партнерства (ГЧП), подробно охарактеризованы типы ГЧП, используемые сегодня. Автор поднимает проблему недостаточной активности инвесторов в реализации проектов ГЧП в АПК РФ по причине придания более весомых приоритетов прочим, прежде всего инфраструктурным, проектам. При этом важно понимание того, что отсутствие форсированного развития села как социально-экономической системы обусловливает вымывание из агросектора потенциального человеческого ресурса, поэтому реализация проектов в аграрном комплексе должна сопровождаться положительным социальным эффектом. Автор рекомендует в целевых показателях эффективности проектов учитывать социальный эффект, позволяющий заложить основы будущего развития АПК. Указывается, что формирование человеческого капитала в сфере АПК существенно расширит возможности роста технологичности сельскохозяйственного производства и опосредованно заложит основы повышения качества жизни в связанных с АПК муниципальных единицах. Поднимается вопрос кластеризации АПК, поскольку такое формирование вертикально интегрированной цепочки создания ценности обладает синергетическим эффектом и позволит получить более существенную отдачу от реализации проектов ГЧП в АПК.

Государственно-частное партнерство, агропромышленный комплекс, социальные проблемы, проекты, решение, угрозы, возможности, swot-анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149133055

IDR: 149133055 | УДК: 303.035.2:332.2.021.012.32/.33(470+571) | DOI: 10.24158/spp.2018.10.10

Текст научной статьи SWOT-анализ государственно-частного партнерства в агропромышленном комплексе Российской Федерации

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Целью государственно-частного партнерства является удовлетворение общественных потребностей. С одной стороны, это прямая функция государства, с другой – по разным причинам оно не всегда в состоянии удовлетворить эти потребности за счет бюджета в полном объеме и надлежащим образом. В этом случае можно выделить две составляющие: ограниченность бюджетных средств и невозможность обеспечения высокого качества удовлетворения потребностей [1]. Характеризуя первую составляющую, отметим, что в большинстве стран с низким и средним уровнем дохода существует хроническая проблема недостаточности средств государственного бюджета для решения определенных общественно значимых проблем. Кроме того, ни одна современная, даже самая развитая, страна не в состоянии за счет бюджета в относительно короткие сроки удовлетворить такие нужды. Таким образом, возникает потребность в дополнительном финансировании со стороны частных лиц. В таком случае частные средства могут быть привлечены только при условии стабильности и доходности проектов реализации общественных потребностей. И именно государственно-частное партнерство может позволить решить данный вопрос. В рамках государственно-частного партнерства государство является гарантом обеспеченности средств, привлеченных частным партнером для реализации проекта, а также гарантом выплаты вознаграждения (в той или иной форме) за осуществленную в рамках проекта работу.

Начало взаимодействия государства и частных партнеров в экономической сфере относится ко времени образования института государства [2]. Эволюция форм государственно-частного партнерства представлена на рисунке 1.

Древний мир – Средневековье – середина XVIII в.

Основные формы – откупы, концессии, морские союзы

Конец XVIII – третья четверть XX в.

Основная форма – концессия

С 1990-х гг. по настоящее время Современные формы ГЧП

Рисунок 1 – Эволюция ГЧП [3]

Государственно-частное партнерство в широком смысле – это совокупность экономических отношений государства и его членов – частных лиц (юридических или физических), основанная на понятии договоренности и партнерства [4]. Это определение не претендует на научную точность и полноту, только определяет общие параметры категории.

Мировая практика хозяйствования показала, что уровень организации и управления любой хозяйственной деятельностью у частного сектора более высокий, чем у государственного. Это обусловлено забюрократизированностью аппарата государственного управления, его незначительной склонностью к инновациям, во многих случаях значительной коррумпированностью, отсутствием прямой заинтересованности должностных лиц и другими факторами. Поэтому государству выгодно делегировать в рамках проекта государственно-частного партнерства часть управленческих полномочий частному партнеру [5].

В сфере АПК государственно-частное партнерство является фактором обеспечения продовольственной безопасности страны и одновременно реализации стратегического направления на импортозамещение [6]. Но следует отметить, что проекты ГЧП в АПК являются фактором решения социальных проблем в сельской местности, ведь общеизвестно, что из тех населенных пунктов, где нет соответствующих рабочих мест, мигрирует в первую очередь трудоспособное население, что вызывает демографический кризис, ведущий к «старению» и «вымиранию» села. Население мигрирует в направлении городов, дающих возможность трудоустройства. Происходит усиленная урбанизация. Хотя явление урбанизации – глобальная тенденция, в случае с российскими реалиями происходит вымывание человеческих ресурсов из АПК, что приводит к сокращению агропромышленного производства и в конечном счете снижению объема производимых внутри страны пищевых продуктов. Поэтому ГЧП в АПК – одна из возможностей повысить продовольственную безопасность РФ.

Важной характеристикой проектов государственно-частного партнерства считаем наличие и распределение между сторонами рисков, возникающих при подготовке и реализации проектов. В данном аспекте, по нашему мнению, государство также выступает как главная, превалирующая сторона. Государство берет на себя более весомые риски, связанные с реализацией совместных проектов, как финансовые, так и организационные [7].

Большинство авторов, как зарубежных, так и российских, распределяют модели государственно-частного партнерства на пять широких категорий в порядке обычно (но не всегда) более широкого привлечения частного сектора и предположения о принятии им основных рисков [8]. Такими основными категориями являются:

– договоры на поставку и управление,

– контракты под ключ,

– аренда,

– концессия,

– частная собственность на активы [9].

Проекты ГЧП дают возможность стабильного развития и предсказуемой доходности, однако в этом случае необходим высокий уровень доверия во всех сферах. Этому будут способствовать успешный опыт практики реализации этих проектов, их распространение на многочисленные сферы деятельности, помимо транспортной инфраструктуры (рисунок 2).

После принятия в Российской Федерации Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» сформировалась четкая система документов государственного планирования, которые должны определять вектор и конкретные шаги по дальнейшему развитию страны.

ИКТ 3 % транспортная инфраструктура 56 %

коммунальная инфраструктура 28 % социальная инфраструктура 13 %

Рисунок 2 – Основные сферы применения ГЧП в России (по стоимости) [10, с. 49]

Как можно видеть на рисунке 2, проекты ГЧП в сфере АПК не относятся к стратегически приоритетным.

Традиционно в РФ больше всего по размеру капитализации проектов с участием частного и государственного капиталов осуществляется на региональном уровне, а по численности – на муниципальном. В их числе и все проекты, касающиеся сектора АПК. АПК является аутсайдером в этом отношении: из всего многообразия проектов по всем моделям ГЧП всего 15 из них реализованы и реализуются в агропромышленном секторе. Из этих 15 инфраструктурных проектов по модели концессии насчитывается 14, а по модели аренды – 1.

Таким образом, в секторе АПК имеется достаточно значительное поле работы с целью стимулирования развития ГЧП. Это тем более важно, что без надежной сырьевой базы российская пищевая промышленность не может полноценно осуществлять меры по импортозамещению.

Автором проведено экспресс-исследование экспертного мнения по поводу направлений и перспектив развития АПК с участием ГЧП. Опрошено по 50 представителей менеджмента крупного, среднего и малого аграрного бизнеса (всего 150 респондентов). Ниже представлены результаты проведенного исследования (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты опроса по проблематике ГЧП в аграрном секторе

|

№ |

Формулировка вопроса |

Количество ответивших представителей агробизнеса |

||

|

Крупный бизнес |

Средний бизнес |

Малый бизнес |

||

|

1 |

Считаете ли Вы актуальной проблему недостаточности развития программ ГЧП в АПК? |

50 |

50 |

36 |

|

2 |

В каких направлениях проекты ГЧП были бы наиболее эффективны? |

|||

|

развитие производственно-технологической базы |

34 |

38 |

42 |

|

|

развитие образовательной базы |

4 |

4 |

2 |

|

|

пополнение оборотного капитала предприятий АПК (интенсификация использования имеющейся производственной базы) |

5 |

3 |

2 |

|

|

создание новых типов производств |

7 |

5 |

8 |

|

|

3 |

На Ваш взгляд, что является основной проблемой, тормозящей рост объемов ГЧП в АПК? |

|||

|

недостаточная развитость аграрного рынка |

2 |

3 |

9 |

|

|

ресурсные факторы |

41 |

36 |

22 |

|

|

бюрократические факторы |

5 |

8 |

12 |

|

|

прочее |

2 |

3 |

7 |

|

|

4 |

Какая альтернатива ГЧП в АПК наиболее привлекательна? |

|||

|

льготное кредитование и лизинг |

43 |

45 |

48 |

|

|

госзаказ |

4 |

2 |

0 |

|

|

ценовой минимум на продукцию АПК |

0 |

0 |

0 |

|

|

прочее |

3 |

3 |

2 |

|

|

5 |

На какие сферы функционирования села и его производственной базы наиболее повлияет интенсификация деятельность в области реализации проектов ГЧП? Допускается два варианта ответов |

|||

|

экономическая |

48 |

49 |

49 |

|

|

социальная |

39 |

49 |

50 |

|

|

инфраструктурная |

10 |

2 |

1 |

|

|

политическая |

0 |

0 |

0 |

|

|

технологическая |

3 |

0 |

0 |

|

Все вопросы, кроме 1-го и 5-го, имели открытую форму: респонденты сами формулировали ответ, без предложенных вариантов. Ответы на вопросы со 2-го по 4-й сгруппированы по типам ответов. Малая вариантность таких ответов говорит о том, что респондентами в конечном счете определены основные проблемные области.

Практически все респонденты отмечают актуальность проблемы недостаточной развитости института ГЧП в аграрном секторе. При этом представители малого бизнеса менее всего заинтересованы в такой модели, как ГЧП, поскольку формат их бизнеса предполагает ограниченность земельных ресурсов и они не видят перспектив реализации крупных проектов на своей производственной базе.

Тем не менее именно этот сегмент сельскохозяйственных производителей более всего заинтересован в реализации программ льготного кредитования и льготных программ финансового и операционного лизинга. То есть субъекты малого предпринимательства в аграрной сфере более реальным форматом для себя видят не ГЧП, а альтернативные возможности, связанные с совершенствованием имеющейся производственной базы.

Если обратить внимание на оценку желаемых направлений, то практически для всех действующих субъектов АПК наиболее актуальна задача совершенствования производственно-технологической базы, и в этом направлении они больше всего нуждаются в государственном содействии.

При этом большинство респондентов отмечают, что самый интенсивно влияющий негативный фактор развития ГЧП в аграрном секторе – ресурсный. Ограниченность финансирования сдерживает инвестиции государства в аграрный сектор, и это направление, как следует из вышеприведенного анализа, на сегодня не является стратегически важным. Однако это системный недостаток института ГЧП в целом, поскольку аграрное производство связано с социальной сферой села, и отсутствие серьезных изменений в аграрном секторе неизбежно повлечет за собой ресурсный кризис в АПК, связанный с нехваткой специалистов для агропроизводства.

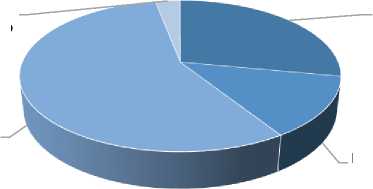

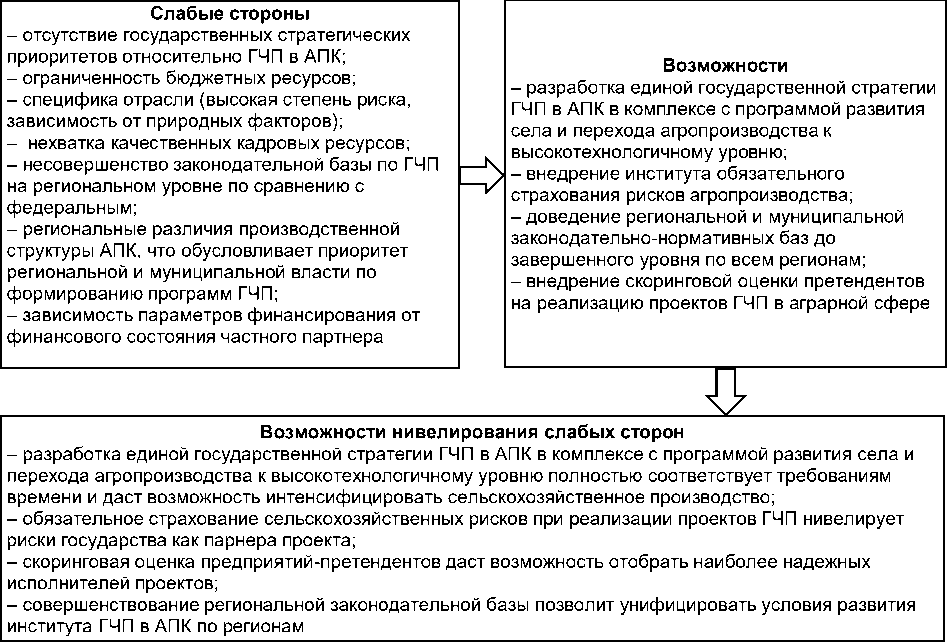

На основании полученных оценочных данных и с учетом вышеизложенного обзорного исследования основных вопросов ГЧП можно сформулировать основные проблемы в исследуемой области и варианты их решения (рисунки 3–6).

Проекты ГЧП в секторе АПК в российской практике неизбежно привязаны к региональному и муниципальному уровню, поскольку агробизнес связан с природно-ресурсными условиями агропроизводства. Таким образом, необходимым условием успеха института ГЧП в АПК является, на наш взгляд, наличие максимальной скоординированности реализации таких проектов в соответствии с интегрированной программой ГЧП, которая была бы взаимосвязана с государственной программой продовольственной безопасности и импортозамещения.

Сегодня назрела необходимость системного развития АПК, поскольку, как было отмечено выше, подавляющее большинство представителей агробизнеса отмечают потенциальное положительное влияние развития агробизнеса с государственным участием в первую очередь на социальную сферу села. Для более эффективной реализации проектов ГЧП следует усовершенствовать и привести к унифицированному виду нормативную базу (в том числе внедрить требования обязательного страхования аграрных рисков при реализации проектов ГЧП).

Слабые стороны

– отсутствие стратегических государственных приоритетов относительно ГЧП в АПК;

– ограниченность бюджетных ресурсов;

– специфика отрасли (высокая степень риска, зависимость от природных факторов);

– нехватка качественных кадровых ресурсов;

– несовершенство законодательной базы по ГЧП на региональном уровне по сравнению с федеральным;

– региональные различия производственной структуры АПК, что обусловливает приоритет региональной и муниципальной власти по формированию программ ГЧП;

– зависимость параметров финансирования от финансового состояния частного партнера

Угрозы

– финансирование программ ГЧП в АПК по "остаточному" принципу ввиду органиченности бюджета и определенных приоритетов;

– высокие риски в сельскохозяйственном производстве с большой долей вероятности могут снизить ожидаемые результаты (эффект) от проекта;

– бюрократические и коррупционные препоны на региональном и местном уровне могут усложнить продвижение проекта и его дальнейшую реализацию;

– финансовые риски частного партнера могут обусловить необходимость привлечения дополнительного кредитного финансирования проекта

Возможности нивелирования угроз

– реализация проектов ГЧП в первую очередь в соответствии с программой импортозамещения;

– страхование рисков проектов, в том числе финансовых;

– создание программ обучения специалистов под каждый конкретный проект, который потребует этого;

– создание единой "площадки" для обеспечения закупок по проекту;

– кластерные решения (реализация проектов в АПК в комплексе для создания агрокластеров)

Рисунок 3 – Слабые стороны и угрозы ГЧП в сфере АПК

Рисунок 4 – Слабые стороны и возможности ГЧП в сфере АПК

Сильные стороны

– заинтересованность региональных и муниципальных властей в формировании положительного сальдо численности населения; – необходимость развития образовательной инфраструктуры, чему способствует кластерный подход в реализации программ ГЧП на селе;

– наличие необходимых земельных ресурсов для реализации проектов;

– возможность при необходимости синхронизировать организационно-проектную деятельность на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном)

Угрозы

– недостаточно эффективная реализация программ ГЧП может не дать необходимого социального эффекта и не сформировать необходимого человеческого ресурса;

– нарушение баланса реальных потребностей и образовательных программ обусловит перекосы (перевыпуск и/или недовыпуск специалистов);

– неэффективное использование земельных и прочих ресурсов снижает эффективность проектов ГЧП

Возможности нивелирования угроз

– для каждого проекта ГЧП в АПК предусмотреть необходимые целевые показатели эффективности, направленные на создание стабильных и привлекательных рабочих мест;

– сформировать систему муниципального заказа для обеспечения кластерного развития АПК необходимыми специалистами;

– предусмотреть систему целевых показателей эффективности использования природных ресурсов проекта

Рисунок 5 – Сильные стороны и угрозы ГЧП в сфере АПК

Еще один, на наш взгляд не менее важный и имеющий долгосрочную перспективу аспект, -комплексный подход к развитию института ГЧП в АПК, а именно кластеризация объектов по реализуемым проектам и включение в кластер социальной составляющей, связанной с развитием инфраструктуры поселений - баз кластера, адресной образовательной программы и стимулированием положительного прироста населения за счет увеличения численности лиц трудоспособного возраста. Без создания рабочих мест и обеспечения их квалифицированными кадрами развитие кластерной структуры в АПК проблематично. Поэтому важно не только сформировать образовательный потенциал АПК, но и обеспечить баланс спроса и предложения трудовых ресурсов для отрасли, и в первую очередь для реализуемых в рамках ГЧП проектов.

Возможности

Сильные стороны

– заинтересованность региональных и муниципальных властей в формировании положительного сальдо численности населения;

– необходимость развития образовательной инфраструктуры, чему способствует кластерный подход в реализации программ ГЧП на селе;

– наличие необходимых земельных ресурсов для реализации проектов;

– возможность при необходимости синхронизировать организационнопроектную деятельность на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном)

– при слаженном взаимодействии региональной, местной и федеральной власти восстановление положительного социального баланса в сельской местности, в частности в локациях проектов ГЧП, даст долгосрочный положительный эффект;

– формирование кадрового потенциала АПК в полном соответствии с прогнозным спросом позволит

-V обеспечить производство необходимыми кадрами

и

закрепит специалистов на местах;

– наличие значительных неиспользованных качественных земельных ресурсов открывает возможности для реализации проектов любого маштаба;

– возможность синхронизировать программные и нормативные документы по ГЧП в аграрном секторе позволит сделать эту сферу более прозрачной

Возможности использования сильных сторон

– в разработке программ и проектов ГЧП в обязательном порядке предусматривать раздел социального обеспечения и социальной эффективности проекта для формирования социальной базы села;

– поскольку потенциальная ресурсная база реализации проектов в АПК значительно превышает бюджетные возможности, целесообразно минимизировать государственную часть в особо важных с стратегической точки зрения проектах и привлекать частных инвесторов возможностями получения льготного кредитования;

– целесообразно создать федеральную биржевую площадку по программе ГЧП в АПК, размещать на ней нормативные документы, условия проектов, тендеров, конкурсов и пр. Это позволит прозрачно и в минимальные сроки заключать соответствующие сделки

Рисунок 6 – Сильные стороны и возможности ГЧП в сфере АПК

Итак, результаты SWOT-анализа определяют следующие концептуальные направления развития института ГЧП в российском АПК:

-

– кластерный подход к реализации проектов с целью максимального использования ресурсной базы локализации проектируемых объектов;

-

– обязательный учет социальной составляющей в связи с острой необходимостью сбалансировать человеческий потенциал аграрной отрасли через привлечение специалистов и предотвращение отрицательной миграции населения;

-

– формирование человеческого капитала села посредством балансировки в соответствии с планируемым спросом образовательной базы АПК;

-

– использование альтернативных способов привлечения частных соинвесторов (льготное кредитование, лизинг).

Это только основные, общие направления, поскольку каждая отрасль АПК имеет свои особенности. Но очерченная основа является необходимым условием развития института ГЧП в аграрном секторе экономики. Неразрывная связь экономического и социального аспектов показывает важность сохранения и преумножения человеческого капитала как основы реализации любых начинаний в данной сфере.

Для АПК РФ институт государственно-частного партнерства представляет собой не только перспективу развития производственного потенциала (на сегодня мало используемую), но и возможность решить традиционную социальную проблему села – отрицательной миграции населения, малообеспеченности сельских жителей ввиду недостатка качественных рабочих мест. Повышение технологичности сельскохозяйственного производства, кластеризация разрозненных предприятий, позволяющая сформировать вертикально интегрированную цепочку создания ценности, позволят повысить качество жизни и закрепить человеческие ресурсы в местах локализации таких производств.

Ограниченность финансирования требует привлечения в проекты ГЧП частных соинвесто-ров, заинтересованных в расширении своей производственной базы посредством льготного кредитования и организационного содействия. Прозрачность институту ГЧП придаст единая цифровая платформа, с помощью которой могут координировать свои действия производители и заказчики, партнеры, осуществляться тендеры и прочие мероприятия для обеспечения соответствующей деятельности в рамках реализации проектов.

Ссылки и примечания:

Список литературы SWOT-анализ государственно-частного партнерства в агропромышленном комплексе Российской Федерации

- Бродунов А.Н., Булычева К.И. Проблемы развития государственно-частного партнерства в РФ на современном этапе // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2017. № 1 (20). С. 84-88. DOI: 10.21777/2307-6135-2017-1-84-88

- Попов М.С. Концессия как правовая форма государственно-частного партнерства: история развития в зарубежных странах // Труды Института государства и права РАН. 2016. № 6 (58). С. 70-82.

- Лосев В.В. Понятие и сущность государственно-частного партнерства // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016. № 1 (17). С. 33-37.

- Байдак Ю.С., Пашина Л.Л. Присутствие государственно-частного партнерства в АПК Амурской области // Символ науки. 2017. № 3. С. 39-41.

- Уланова О.И., Сологуб Н.Н. Политика импортозамещения как фактор обеспечения продовольственной безопасности // Нива Поволжья. 2016. № 3 (40). С. 121-128.

- Перцева С.Ю. Механизм государственно-частного партнерства в сфере инфраструктурных проектов // Государственно-частное партнерство. 2015. № 4. С. 205-216. DOI: 10.18334/ppp.2.4.36953

- Sharma M., Bindal A. Public-Private Partnership // International Journal of Research. 2014. Vol. 1, iss. 7. P. 1270-1274.

- Кузьмина С.Н., Бабкин И.А. Принципы и модели государственно-частного партнерства в промышленности и научно-инновационной сфере // Вестник Забайкальского государственного университета. 2015. № 12 (127). С. 110-120.

- Дураев О.Г. Проблемы государственно-частного партнерства в России // Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. № 2. С. 47-50.