Сырьевая база энеолитической индустрии рубящих орудий региона Онежского озера (опыт геохимического исследования)

Автор: Тарасов Алексей Юрьевич, Гоголев Максим Александрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Исторические науки и археология

Статья в выпуске: 3 (164), 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены итоги первого опыта геохимического исследования каменного сырья (слабо метаморфизованного вулканического туфа), использовавшегося для изготовления рубящих орудий так называемого русско-карельского типа в период энеолита на западном побережье Онежского озера. Орудия данного типа особенно примечательны тем, что они активно использовались для обмена в указанный исторический период, в том числе для обмена между удаленными коллективами. Проводившиеся ранее петрографические анализы подтверждают, что материал для производства таких орудий, в том числе найденных на расстоянии до 1000 км от современной Карелии, происходит с западного побережья Онежского озера. Геохимическое исследование по методу ICP-MS проводилось с целью более точной локализации мест добычи сырья и получения геохимического «паспорта» материала, применявшегося для производства таких изделий на мастерских западного побережья Онежского озера, на которых представлен полный технологический цикл, для сравнения в дальнейшем с геохимическими характеристиками материала изделий, найденных за пределами данного производственного центра. Исследование продемонстрировало принципиальное единство сырьевой базы всех изученных мастерских и показало, что сырьевая база связана с проявлениями туфов в скальном массиве к северу от р. Шуя на западном побережье Онежского озера между ст. Шуйская и д. Шуйская Чупа, а также с ближайшими валунными россыпями к северу от низовьев р. Шуя.

Каменная индустрия, рубящие орудия, энеолит, неолит, онежское озеро, геохимия, петрография, сырье

Короткий адрес: https://sciup.org/14751181

IDR: 14751181 | УДК: 902/904-550.4.08

Текст научной статьи Сырьевая база энеолитической индустрии рубящих орудий региона Онежского озера (опыт геохимического исследования)

ЭНЕОЛИТИЧЕСКИЕ РУБЯЩИЕ ОРУДИЯ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА И МАСТЕРСКИЕ ПО ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Объектом рассмотрения данной статьи является каменное сырье, использовавшееся для изготовления каменных рубящих орудий так называемого русско-карельского типа, производившихся на стоянках-мастерских энеолитического периода, расположенных на западном побережье Онежского озера. Орудия русско-карельского типа, отличающиеся высоким качеством обработки и строгой геометрической формой (рис. 1), привлекли внимание исследователей уже во второй половине XIX века. Благодаря работам финских археологов И. Р. Аспелина, Л. В. Пяак-конена, Ю. Айлио, А. Эйряпя данный тип был признан специфической особенностью археологии Карелии. Финские исследователи локализовали производственный центр в низовьях р. Шуи на западном побережье Онежского озера (см. рис. 1) и установили, что некоторые изделия из этого центра транспортировались в весьма удаленные регионы [16], [19], [21], [27]. Российские археологи были осведомлены об этой интерпретации, однако в России она была воспринята

не всеми исследователями [1], [2], [3: 104–106], [4], [7: 246–247], [17], [18: 196].

В 1980–1990-е годы А. М. Жульников исследовал ряд памятников, датирующихся периодом энеолита (ок. 4700 BP/3500 cal. BC – 3200 BP/1400 cal. BC). Керамика этих поселений обычно именуется асбестовой и пористой [6]. Было установлено, что орудия русско-карельского типа очень характерны для памятников с такой керамикой, в то время как на памятниках с чистыми комплексами других культур они отсутствуют [11].

Картографирование находок русско-карельского типа впервые было произведено в середине XX века А. Эйряпя [30] и возобновилось в 2000-х годах [15], [16], [20], [25]. Помимо онежского региона, такие изделия были идентифицированы в коллекциях археологических памятников из других районов Карелии, а также Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы [22], Верхнего Поволжья, Вологодской области. Имеются сообщения о распространении их вплоть до Урала [18: 196]. Характерно, что заготовки, то есть незавершенные изделия русско-карельского типа, преимущественно происходят из низовьев р. Шуи и ни одна из них не была обнаружена за пределами бассейна Онежского озера.

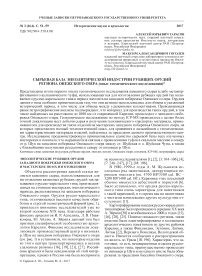

Рис. 1. Стоянки-мастерские западного побережья Онежского озера и месторождения метатуфового сырья: А – расположение исследованных стоянок-мастерских и мест отбора образцов метатуфового сырья; Б – тесло русско-карельского типа со стоянки-мастерской Фофаново XIII

В течение послевоенного периода вплоть до 1990-х годов в устье р. Шуи имели место только эпизодические разведки. Регулярные исследования, преимущественно также разведочные работы и сборы подъемного материала, начались только в 1990-е годы. В настоящее время здесь известно около 100 археологических памятников, не менее трети из которых содержат отходы производства орудий русско-карельского типа. В 2000 году были проведены первые в данном районе раскопки стоянки-мастерской Фофаново XIV. Стоянка исследовалась А. М. Жульниковым на площади 400 м2. Результаты раскопок частично опубликованы [10].

В 2010–2013 годах А. Ю. Тарасовым исследована серия из пяти стоянок-мастерских, содержащих технологический контекст изготовления орудий русско-карельского типа (см. рис. 1). Четыре из них находятся в устье р. Шуи: Фофаново XIII, Шуя XXI, Шуя XXV, Низовье I, и одна – в 40 км к югу от низовья Шуи на побережье Онежского озера в районе с. Деревянное (Деревянное XVIII). Раскопки производились на небольшой площади (от 6 до 30 м2) [14]. Насколько позволяет судить анализ отходов производства, на мастерских низовья Шуи имел место полный цикл изготовления таких орудий [25], [26], в то время как на исследованной мастерской вблизи с. Деревянное происходило завершение обработки частично готовых изделий [14].

ИССЛЕДОВАНИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРУДИЙ РУССКО-КАРЕЛЬСКОГО ТИПА

До настоящего момента изучение сырья для изготовления орудий данного типа производилось только с помощью петрографии. Наиболее масштабные работы такого рода велись финскими исследователями, изучавшими материал рубящих орудий, найденных как на территории Финляндии, так и на территории современной Карелии. Они начались в первой половине XX века, когда финский геолог Э. Мякинен определил собранные в XIX веке в Карелии и хранящиеся в Национальном музее Финляндии рубящие инструменты, среди которых также были и изделия русско-карельского типа. По мнению Э. Мякинена, среди определенных образцов доминировал туф [27: 58].

Рубящие орудия русско-карельского типа с промежуточной территории Финляндии и Карелии определялись в конце 1970-х годов Т. Хейк-куринен и О. Няюкки. Материал большинства из более 500 предметов определен как «олонецкий зеленый сланец» – метатуф зеленого оттенка. Отдельные экземпляры были изготовлены из хлоритового сланца, слюдистого сланца и диабаза [19: 6–7].

В 2008–2009 годах эстонским геологом Ю. Кирсом проводилось петрографическое исследование орудий данного типа, происходящих с территории современной Эстонии. В качестве сравнительного эталона Ю. Кирсу были представлены фрагменты отщепов, происходящих со стоянки-мастерской Фофаново XIII, а также образцы материала из одного из предполагаемых мест добычи сырья на полуострове Красков Наволок на оз. Укшезеро (см. рис. 1), включая фрагменты коренной породы из скального проявления и валунного обломочного материала. Анализ 22 орудий, найденных в Эстонии, продемонстрировал, что в большинстве случаев (19 экз.) материал может быть определен в качестве метатуфа, то есть слабо метаморфизованного вулканического туфа, включая такие минералого-текстурные разновидности, как сланцеватый, биотитовый сланцеватый, слюдистый, риолитовый метатуф. Данный материал отсутствует на территории Эстонии даже в обломочном виде. При этом, по данным петрографического изучения, он соответствует материалу эталонных образцов с территории Карелии [16].

Метатуф, использовавшийся для изготовления рубящих предметов русско-карельского типа, в природе встречается на ограниченной территории. Геолог В. Рамзай в начале XX века локализировал эту территорию в Карелии, на побережье Онежского озера. Причем разновидность зеленого оттенка (так называемый онежский или олонецкий зеленый сланец) локализуется еще уже – в районе севернее Петрозаводска (включая устье реки Шуи), откуда он был принесен ледником в виде валунов на южные территории [19: 5], [27: 59]. Если не рассматривать некоторые исключения, все проанализированные до настоящего момента рубящие орудия русско-карельского типа были изготовлены из породы, происходящей из Карелии, из района северо-западного побережья Онежского озера, где распространены слабо метаморфизованные отложения (включая метатуф) вулканического происхождения Онежской долины, датируемые ранним протерозоем, 2,3–1,7 миллиарда лет (так называемые комплексы Ятулия – Вепсия) [9].

ЦЕЛИ ГЕОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАТУФОВОГО СЫРЬЯ

Исследования предыдущих лет в целом убедительно продемонстрировали, что источники сырья для производства данной категории изделий должны располагаться на западном побережье Онежского озера в непосредственной близости от мастерских, на которых имеется технологический контекст, то есть комплекс отходов от их изготовления. Тем не менее до настоящего момента конкретные месторождения, на которых мог производиться сбор кусков сырья, не были определены, а также не было установлено, можем ли мы вести речь об одном или целой серии таких месторождений.

Необходимо отметить, что петрографический анализ не может быть полностью избавлен от влияния субъективности и прошлого опыта исследователя. Также не обладают универсальным значением и классификационные схемы, на основании которых проводится описание шлифов, поскольку одни и те же предметы и явления могут быть классифицированы по различающимся основаниям. Применительно к объекту нашего исследования примером такого расхождения принятых за основу классификационных схем являются результаты петрографического изучения «сланцевых» орудий из раскопок стоянки Охта 1 в г. Санкт-Петербурге, среди которых есть очень представительная серия орудий русско-карельского типа [13]. Тем не менее среди определений, использованных для описания выделенных на этом памятнике типов сланцевого сырья, термин «туф» и производные от него отсутствуют [5].

Исходя из вышесказанного, цели начатой нами работы по геохимической характеристике сырья для изготовлений орудий русско-карельского типа можно сформулировать следующим образом:

-

– по возможности точная локализация месторождений, на которых происходила добыча сырья;

-

– установление единства сырьевой базы для различных мастерских либо же, наоборот, существования нескольких альтернативных центров снабжения различных мастерских;

-

– определение геохимического «паспорта» разновидностей метатуфового материала для изготовления орудий русско-карельского типа, который может использоваться в качестве эталона при анализе находок из других регионов при изучении особенностей распространения изделий из мастерских Онежского озера и, соответственно, связей и контактов древнего населения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Предлагаемая работа является первой попыткой геохимического изучения сырья, использовавшегося при производстве рубящих орудий в энеолитических мастерских западного побережья Онежского озера, и, безусловно, не ставит своей задачей исчерпывающую характеристику всех материалов. На данном этапе были проанализированы всего 20 образцов с использованием только одного метода из арсенала геохимии – масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS). 15 проанализированных образцов являются артефактами – отщепами, то есть отходами от производства каменных рубящих орудий со стоянок-мастерских. 5 образцов – это фрагменты горной породы, отобранные на одном из мест предполагаемой добычи сырья.

Отщепы были взяты из материалов раскопок и сборов на следующих стоянках: Фофано-во XIII (образцы 1–4), Фофаново VI (образцы 5–6), Шуя XXV (образцы 7–8), Шуя XXI (образцы 9–10), Низовье I (образцы 14–15), Деревянное XVIII (образцы 11–13) (см. рис. 1, таблицу). Все образцы имели характерные признаки, свойственные отходам производства орудий рассматриваемого типа [25], [26]. Только одна из рассматриваемых стоянок может быть надежно датирована на основе радиоуглеродного метода. Это стоянка Фофаново XIII, отличающаяся феноменально насыщенным находками культурным слоем. При толщине культурного слоя от 0,5 до

0,8 м насчитывается свыше 350000 экз. с территории раскопа площадью всего 30 м2 [25]. Имеющиеся даты по нагару с керамики позволяют датировать памятник в диапазоне ок. 4700–4400 BP / 3500–3300 cal BC. По находкам асбестовой керамики типа Войнаволок, по А. М. Жульнико-ву [6], стоянку Фофаново VI, расположенную в непосредственной близости от Фофаново XIII, можно датировать в диапазоне ок. 4700–4300 BP / 3500–3100 cal BC. По находкам асбестовой керамики типа Оровнаволок могут быть датированы стоянки Шуя XXI, Низовье I и Деревянное XVIII. Время бытования данной разновидности энеоли-тической посуды на основании имеющихся в настоящее время данных можно отнести к диапазону 4400–3500 BP / 3300–2500 cal BC. На стоянке Шуя XXV не были найдены достаточно крупные для определения типа фрагменты асбестовой керамики, однако с большой вероятностью можно утверждать, что время существования этого памятника укладывается в диапазон бытования асбестовой керамики типов Войнаволок и Оров-наволок, найденной на других указанных стоянках, то есть ок. 4700–3500 BP / 3500–2500 cal BC. Согласно климатической периодизации, время существования этих памятников укладывается в суббореальный период.

Список образцов из раскопок стоянок-мастерских и экспериментальной

|

серии по изготовлению орудий русско-карельского типа |

|

|

№ |

Описание |

|

1 |

отщеп со стоянки Фофаново XIII (раскопки) |

|

2 |

отщеп со стоянки Фофаново XIII (раскопки) |

|

3 |

отщеп со стоянки Фофаново XIII (раскопки) |

|

4 |

отщеп со стоянки Фофаново XIII (раскопки) |

|

5 |

отщеп со стоянки Фофаново VI (сборы) |

|

6 |

отщеп со стоянки Фофаново VI (сборы) |

|

7 |

отщеп со стоянки Шуя XXV (раскопки) |

|

8 |

отщеп со стоянки Шуя XXV (сборы) |

|

9 |

отщеп со стоянки Шуя XXI (раскопки) |

|

10 |

отщеп со стоянки Шуя XXI (раскопки) |

|

11 |

отщеп со стоянки Деревянное XVIII (сборы) |

|

12 |

отщеп со стоянки Деревянное XVIII (сборы) |

|

13 |

отщеп со стоянки Деревянное XVIII (сборы) |

|

14 |

отщеп со стоянки Низовье I (раскопки) |

|

15 |

отщеп со стоянки Низовье I (раскопки) |

|

16 |

отщеп из экспериментальной серии (валун) |

|

17 |

отщеп из экспериментальной серии (скальная порода) |

|

18 |

отщеп из экспериментальной серии (скальная порода) |

|

19 |

отщеп из экспериментальной серии (скальная порода) |

|

20 |

отщеп из экспериментальной серии (валун) |

Образцы горной породы происходят с полуострова Красков Наволок, разделяющего оз. Укше-зеро и оз. Сургубское к северу от низовья р. Шуя

(см. рис. 1). В настоящее время это единственное известное авторам место, где можно собирать крупные куски материала подходящего качества. Найденные здесь отдельности метатуфового сырья использовались в программе экспериментов по репликации орудий русско-карельского типа. Эксперименты проводились с целью уточнения технологии, а также получения эталонной коллекции отходов, на основе которой производилась примерная оценка количества готовых орудий, которые могли быть изготовлены в пределах раскопанной площади на стоянке Фофаново XIII [26]. В качестве образцов использованы отщепы, произведенные в ходе экспериментов (см. таблицу).

Месторождение состоит из двух частей. Первая часть представляет собой скальный массив, завершающийся с севера отвесным обрывом, у подножия которого открывается горизонт залегания достаточно однородного и твердого ме-татуфового материала. Этот горизонт подвергся разрушению, имеет множественные трещины, продолжается его осыпание. В результате осыпания в его толще сформировался неглубокий скальный навес. Несомненные признаки участия человека обнаружить не удалось, однако следует отметить, что разрушение затронуло именно горизонт с материалом, подходящим для изготовления каменных рубящих орудий. Вторая часть месторождения – восточное побережье полуострова вблизи волноприбойной линии, где возможен сбор валунов. Для геохимического анализа отобраны 3 образца скального (образцы 17–19) и 2 образца валунного материала (образцы 16, 20).

Ранее образцы породы из данного месторождения, включая два фрагмента скального массива и два фрагмента валунов, были проанализированы Ю. Кирсом с помощью петрографического метода. Образцы скалы определены как андезитовый метатуф с темно-зеленоватой основой, раковистым изломом, вкраплениями роговой обманки длиной до 1 мм (№ 1) и темно-серый криптокристаллический метатуф с раковистым изломом (№ 2). Образцы валунного материала определены в качестве темно-серого криптокристаллического метатуфа с раковистым изломом, с обломками кавернозной пирокластической брекчии (№ 3) и зеленовато-серого микрокристаллического слабо метаморфизованного диабаза с офитовой структурой (№ 4). При этом был сделан вывод о том, что метатуфовая основа образцов № 2 и № 3 идентична основе образцов отщепов со стоянки Фофаново XIII.

Геохимический анализ всех отобранных образцов выполнен на квадрупольном масс-спектрометре Х Series 2 (Thermo Fisher Scientific) в аналитической лаборатории ИГ КарНЦ РАН. Методика пробоподготовки детально описана в отдельной статье [8]. В качестве контрольных образцов в лаборатории использовались российские и международные стандартные образцы горных пород СТ1, BHVO2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОХИМИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МЕТОДУ ICP-MS

В ходе аналитической сессии получены химические составы археологических образцов по следующим элементам (г/т): 7Li, 9Be, 31P, 45Sc, 47Ti, 51V, 52Cr, 55Mn, 59Co, 60Ni, 65Cu, 66Zn, 69Ga, 85Rb, 88Sr, 89Y, 90Zr, 93Nb, 95Mo, 107Ag, 111Cd, 116Sn, 121Sb, 125Te, 133Cs, 138Ba, 139La, 140Ce, 141Pr, 142Nd, 147Sm, 151Eu, 157Gd, 159Tb, 161Dy, 165Ho, 166Er, 169Tm, 172Yb, 175Lu, 178Hf, 181Ta, 182W, 203Tl, 206Pb, 209Bi, 232Th, 238U.

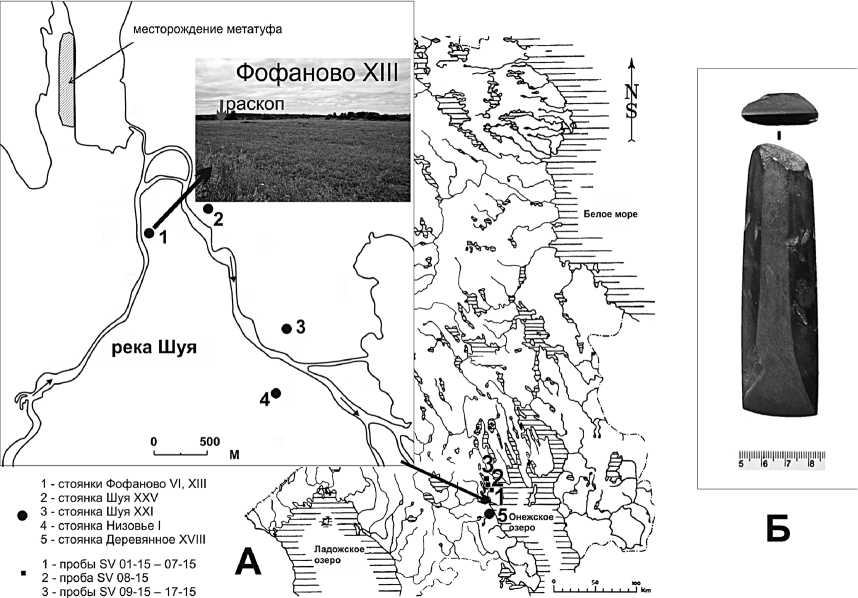

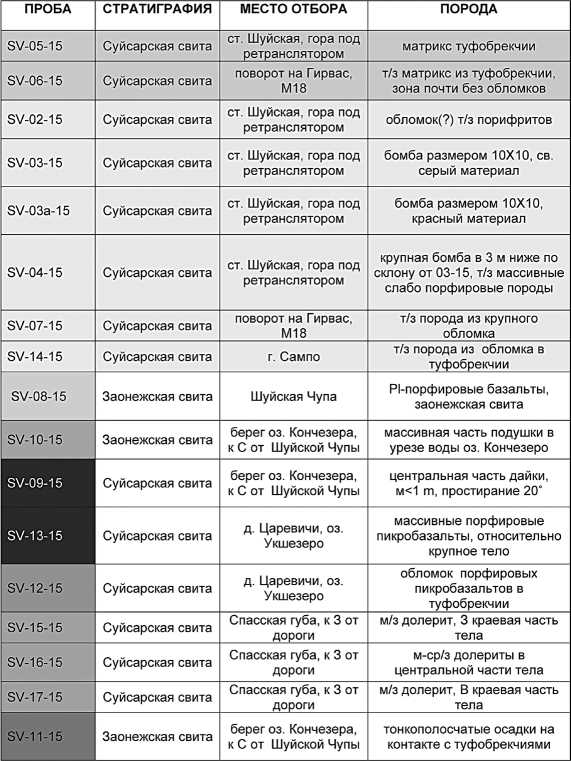

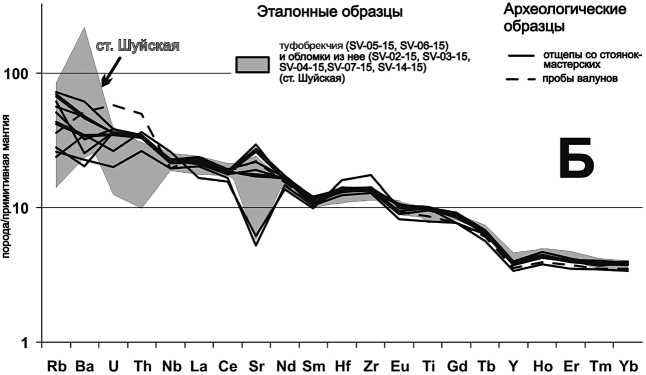

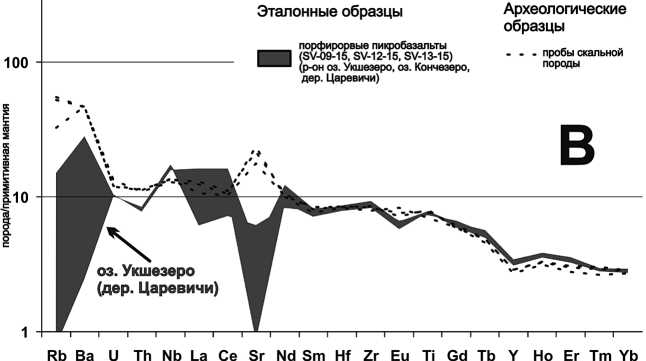

Для определения материала археологических находок проведено сопоставление имеющихся данных с составами породных комплексов палеопротерозойского возраста в пределах Онежской структуры. В качестве объектов сопоставления использовались пробы, взятые в близлежащих к району исследований месторождениях (рис. 2). База данных [8] предоставлена С. А. Световым. Сопоставление проводилось на основе выделения общих топологических групп в распределении редких и редкоземельных элементов с использованием спайдерграмм, нормированных по примитивной мантии [23] между эталонными геологическими образцами и археологическими пробами. Общая картина распределения редких элементов в эталонных пробах пикробазальтов Суйсарской свиты приведена на рис. 1. Породы заонежской свиты, включая Pl-порфировые базальты, осадочные литотипы и класты пород из Суйсарского комплекса, приведены на рис. 2.

Рис. 2. Эталонные пробы пород палеопротерозойского возраста в пределах Онежской структуры (породы выделены цветом по близким морфологическим свойствам)

В результате сопоставления установлено:

-

1) Две пробы отщепов (№ 3, 4) и одна проба валунов (16) относительно обеднены редкоземельными элементами (РЗЭ) (рис. 3А), для которых аналоги не столь очевидны среди пород Онежской структуры.

-

2) Существование крупной группы археологических проб (включающих 14 проб), подобной эталонным образцам района ст. Шуйская. Архео-

- логические пробы 1, 2, 6, 15 химически подобны матриксу (основной массе) туфобрекчии, 10 образцов (5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20) аналогичны обломкам (крупные класты в туфе) из туфобрекчий (рис. 3Б). Отличия в концентрации Ba, скорее, результат различного уровня вторичной проработки эталонных проб в сравнении с породами, из которых изготавливались археологические объекты.

-

3) Три археологических образца (17, 18, 19) по геохимии, скорее всего, соответствуют порфировым пикробазальтам района оз. Кончезе-

- ро и, за исключением аномалии по Sr, района озера Укшезеро (SV-09-15, SV-10-15, SV-13-15) (рис. 3В).

Рис. 3. Распределение редких элементов в эталонных геологических образцах и археологических пробах (включая образцы валунов и скальной породы с полуострова Красков Наволок). Нормировано по примитивной мантии (Sun, McDonough, 1989)

ОБСУЖДЕНИЕ использовалось сырье из туфовых проявлений

Результаты анализа убедительно продемон- западного побережья Онежского озера к севе-стрировали, что на мастерских в низовье р. Шуи ру от устья р. Шуи. Абсолютное большинство образцов из раскопок со всех привлеченных в данной работе памятников обладают чрезвычайно сходными геохимическими характеристиками и совпадают с характеристиками эталонных проб из района ст. Шуйская и д. Шуйская Чупа к северу от г. Петрозаводска. Участки отбора эталонных геологических проб, показавших наибольшую близость материалу из раскопок, находятся на расстоянии ок. 3–3,7 км от ближайших мастерских (см. рис. 1), в относительной близости от береговой линии, существовавшей в течение суббореального периода, то есть транспортировка кусков породы из этой зоны должна была быть вполне возможной. В настоящее время мы не знаем каких-либо древних горных выработок вблизи этих участков. Однако их поиск в этих местах еще не проводился, и в свете результатов проведенных анализов у нас есть все основания ожидать, что такие выработки в конце концов будут найдены.

Анализ показал, что кроме материала из основного массива вблизи ст. Шуйская мог использоваться какой-то иной материал, полные аналоги которому не находятся среди геологических эталонов, использованных для сравнения. Такой материал отмечен у двух образцов со стоянки Фофаново XIII, то есть у половины образцов, взятых с этого памятника, но среди образцов со всех остальных стоянок он не проявился. Порода со сходной геохимической композицией характерна также для одного образца из месторождения на мысе Красков Наволок. Данный образец представляет собой валунный материал, и можно предположить, что на стоянке Фофано-во XIII образцы с такими характеристиками также были характерны для сырья, представленного в виде валунов. Таким образом, результаты анализа дополнительно подтверждают использование валунного материала наряду с сырьем из коренных месторождений, что также можно было установить по наличию галечной корки у значительной серии продуктов расщепления из данной стоянки-мастерской.

Необходимо отметить, что образцы скальной породы из месторождения на полуострове Красков Наволок не нашли аналогов среди материалов из раскопок. Проанализированная выборка, безусловно, очень мала, и мы не можем полностью отвергать вероятность того, что какие-то куски сырья из данного конкретного проявления все же использовались. Тем не менее можно констатировать, что это обнажение метатуфовой породы не являлось основным источником сырья для Шуйских мастерских. В то же время оба образца валунного материала из этого полуострова нашли аналоги среди материала изученных артефактов. Учитывая то, что это наиболее близкое известное нам место для сбора валунов, есть все основания считать, что результаты анализа фиксируют использование материала, происходящего в том числе и с полуострова Красков Наволок.

Наконец, очень важным итогом анализа является тот факт, что материал со стоянки Деревянное XVIII оказался полностью идентичным материалу образцов со стоянок в низовье р. Шуи. Соответственно, нет никаких оснований утверждать, что данная мастерская снабжалась из какого-то альтернативного источника. Ранее на основании технологического анализа продуктов расщепления был сделан вывод о том, что на данном памятнике имело место только завершение обработки частично готовых изделий, доставлявшихся сюда из какого-то другого места, скорее всего, из мастерских в низовье р. Шуи [14]. Результаты геохимического исследования, таким образом, подтверждают, что эти мастерские действительно являются наиболее вероятным местом, откуда доставлялись «полуфабрикаты» в район с. Деревянное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам рассмотрения результатов проведенного геохимического исследования можно сделать следующие основные выводы:

-

1) Скальные массивы к северу от низовьев Шуи, особенно вблизи ст. Шуйская и д. Шуйская Чупа, действительно можно рассматривать в качестве источника сырья для изготовления орудий русско-карельского типа в мастерских западного побережья Онежского озера. Также в качестве дополнительного источника сырья можно рассматривать валунные россыпи, которые местами обнажаются на побережье близлежащих озер.

-

2) Имеющиеся в настоящий момент данные позволяют говорить только об одном значительном месторождении – источнике сырья для мастерских западного побережья, что не исключает существование целой серии близко расположенных горных выработок. Основания предполагать существование какого-то альтернативного центра снабжения пока отсутствуют.

-

3) Полученный в итоге проведенных анализов геохимический «паспорт» каменного сырья для производства орудий русско-карельского типа может использоваться в качестве эталона при изучении материала орудий данного типа из других регионов.

В ближайшей перспективе необходимо проведение аналогичного анализа находок из других частей онежского побережья. На поселениях в бассейне Онежского озера достаточно часто встречаются находки заготовок орудий русско-карельского типа, относящихся к поздним стадиям технологического процесса [25]. Их анализ необходим для того, чтобы проверить вероятность существования какого-либо дополнительного сырьевого и производственного центра, остающегося пока неизвестным. После установления факта единичности либо множественности таких центров будет возможно полноценное сравнение с материалом артефактов, происходящих из районов, находящихся за пределами бассейна Онежского озера.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают глубокую признательность С. А. Светову, Ю. Кирсу, А. Крийска за содействие в проведении наших исследований.

* Работа проведена в рамках выполнения плана НИР, тема «Интерпретация археологических источников в системном изучении древних и средневековых культур Карелии и прилегающих территорий» (№ 0225-2014-0014) при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект «Онежское озеро и его водосбор: история геологического развития, освоение человеком и современное состояние». Грант РНФ 14-17-00766, 2014-2016).

RAW MATERIAL’S BASE OF THE ENEOLITHIC INDUSTRY OF CHOPPING TOOLS

FROM LAKE ONEGA (AN ATTEMPT OF GEOCHEMICAL STUDY)

Список литературы Сырьевая база энеолитической индустрии рубящих орудий региона Онежского озера (опыт геохимического исследования)

- Брюсов А. Я. Археологические памятники III-I тысячелетий до нашей эры в Карело-Финской ССР//Археологический сборник. Петрозаводск: Государственное издательство Карело-Финской ССР, 1947. С. 9-34.

- Брюсов А. Я. История древней Карелии//Труды Государственного исторического музея. Вып. IX. М.: Государственный исторический музей, 1940. 320 с.

- Брюсов А. Я. Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху. М.: Изд-во АН СССР, 1952. 264 с.

- Гурина Н. Н. К вопросу об обмене в неолитическую эпоху//Краткие сообщения Института археологии. Вып. 138. Торговля и обмен в древности. М.: Институт археологии РАН, 1974. С. 12-23.

- Желтова М. Н., Гусенцова Т. М., Кулькова М. А. Каменный инвентарь неолита и эпохи раннего металла памятника Охта 1 в Санкт-Петербурге (2008-2009 гг)//Тверской археологический сборник. Вып. 10. Т. 1. 2015. С. 362-374.

- Жульников А. М. Энеолит Карелии: Памятники с пористой и асбестовой керамикой. Петрозаводск: ИЯЛИ КарНЦ РАН, 1999. 224 с.

- Кларк Дж. Г. Д. Доисторическая Европа: Экономический очерк. М.: Наука, 1953. 348 с.

- Светов С. А., Голубев А. И., Степанова А. В., Куликов В. С. Палеопротерозойские вулкано-плутонические комплексы Онежской структуры//Путеводитель геологических экскурсий XII Всероссийского петрографического совещания. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. С. 28-54.

- Соколов В. А., Куликов В. С., Стенарь М. М. (ред.). Геология Карелии. Л.: Наука, 1987. 231 с.

- Тарасов А. Ю. Центр изготовления каменных макроорудий энеолитического времени на территории Карелии//Археологические Вести. Вып. 10. 2003. С. 60-74.

- Тарасов А. Ю. Энеолитическая индустрия каменных макроорудий Карелии в ряду европейских индустрий позднего каменного века//Хронология, периодизация и кросс-культурные связи в каменном веке. Замятнинский сборник. Вып. 1. СПб.: Наука, 2008. С. 190-201.

- Тарасов А. Ю. Фофаново XIII -пример интенсивной производственной деятельности эпохи раннего металла в лесной зоне//Древние культуры Восточной Европы: эталонные памятники и опорные комплексы в контексте современных археологических исследований. Замятнинский сборник. Вып. 4. СПб.: МАЭ РАН, 2015. С. 307-317.

- Тарасов А. Ю., Гусенцова Т. М. Рубящие орудия поселения Охта I в Санкт-Петербурге (из раскопок 20082009 гг.)//Мезолит и неолит Восточной Европы: Хронология и культурное взаимодействие. СПб.: ИИМК РАН, 2012. С. 207-214.

- Тарасов А. Ю., Зобков М. Б. Энеолитические мастерские западного побережья Онежского озера: Статистико-планиграфический анализ//Труды Карельского научного центра Российской Академии наук. 2015. № 8. Сер. «Гуманитарные исследования». С. 3-16.

- Тарасов А. Ю., Костылёва Е. Л. Рубящие орудия из волосовских комплексов Сахтышских стоянок. Технико-типологический и планиграфический анализ//Тверской археологический сборник. Вып. 10. Т. 1. 2015. С. 375-406.

- Тарасов А. Ю., Крийска А., Кирс Ю. Свидетельства обмена между населением Карелии и Эстонии в финальном каменном веке: По результатам археологического и петрографического изучения рубящих орудий русско-карельского типа с территории Эстонии//Труды Карельского научного центра Российской Академии наук. 2010. № 4. Сер. «Гуманитарные исследования». Вып. 1. С. 56-65.

- Филатова В. Ф. Русско-карельский тип орудий в неолите Карелии//Советская археология. 1971. № 2. С. 32-38.

- Фосс М. Е. Древнейшая история Севера европейской части СССР//Материалы и исследования по археологии СССР. № 29. М.: Изд-во АН СССР, 1952. 280 с.

- Heikkurinen T. Itäkarjalaiset tasa-ja kourutaltat. Helsingin yliopiston arkeologian laitus. Moniste n:o 21. Helsinki: Helsingin yliopiston, 1980. 101 p.

- Kriiska A., Tarasov A. Wood-Chopping Tools of Russian-Karelian type from Latvia//Arheologija Un Etnografija. Laid 25. Riga, 2011. P. 57-72.

- Nordquist K., Seitsonen O. Finnish Archaeological Activities in the Present-Day Karelian Republic until 1944//Fennoscandia Archaeologica. 2008. Vol. XXV. P. 27-60.

- Piliciauskas G., Luik H., Piliciauskiene G. Reconsidered Late Mesolithic and Early Neolithic of the Lithuanian coast: The Smelte and Palanga sites//Estonian Journal of Archaeology. 2015. № 19 (1). P. 3-28.

- Sun S. S., McDonough W. F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. A. D. Saunders, M. J. Norry (eds.). Magmatism in the ocean basins//Geological Society London Special Publications. 1989. № 42. P. 313-345.

- Tallgren A. M. Zur Archäologie Eestis, I. Vom anfang der Besiedlung bis etwa 500 n. Chr.//Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis), III: 6. Dorpat, Universität Dorpat, 1922. 139 p.

- Tarasov A. Spatial separation between manufacturing and consumption of stone axes as an evidence of craft specialization in prehistoric Russian Karelia//Estonian Journal of Archaeology. 2015. № 19 (2). P. 83-109.

- Tarasov A., Stafeev S. Estimating the scale of stone axe production: A case study from Onega Lake, Russian Karelia//Journal of Lithic Studies. 2014. № 1 (1). P. 239-261.

- Äyräpää A. Itä-Karjala kivikautisen asekaupan keskustan. Tuloksia Kansallismuseon itäkarjalaisten kokoelmien tutkimuksista.//Muinaista ja vanhaa Itä-Karjalaa. Tutkielmia Itä-Karjalan esihistoria, kulttuurihistorian ja kansankulttuurin alalta. Korrehtuurivedos. 1944. P. 53-73.