Сывороточное содержание мочевины и абсолютное содержание циркулирующих CD4+-клеток как биомаркеры уровня спортивных достижений у единоборцев международного уровня

Автор: Алпатов Сергей Петрович, Кочетов Анатолий Глебович, Коновалов Иван Вячеславович, Зоренко Алла Владимировна, Парастаев Сергей Андреевич

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 2 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: сравнительный анализ биохимических и иммунологических параметров крови в группах единоборцев высокого класса с разным уровнем спортивных достижений. Материалы и методы. В исследование были включены спортсмены мужского пола (n = 78), члены сборной команды России по одному из видов спортивной борьбы; средний возраст - 25,2 (21,5-28,9) лет, средний вес - 76,9 (68,4-83,4) кг. Всем провели лабораторные исследования: биохимические (содержание мочевины, активность трансаминаз - АЛТ, АСТ, креатинкиназы - КФК, концентрация тестостерона, кортизола и их соотношение) и иммунологические (лейкоцитарная формула, абсолютное и относительное содержание CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+ лимфоцитов; иммунорегуляторный индекс - CD4+/CD8+, фагоцитоз, IgА, IgМ, IgG, IgЕ). Тестируемые спортсмены были стратифицированы на две группы по уровню спортивных достижений: в группу СВД (сверхвысокие достижения) вошли спортсмены (n = 19), имеющие в своем активе победы и призовые места на крупнейших международных соревнованиях (Олимпийские Игры, чемпионаты Мира и Европы), а в группу ВСС (входящие в состав сборной) - не имеющие подобных достижений (n = 59). Результаты. Многофакторная оценка взаимосвязи спортивной результативности с биохимическими и иммунологическими показателями крови позволила выявить два биомаркера, отклонения которых от пороговых значений позволяют прогнозировать вероятный уровень спортивных достижений: концентрация мочевины с порогом 5,75 мМ/л (чувствительность - 73,3 %, специфичность - 68,7 %) и абсолютное содержание CD4+лимфоцитов - 0,865•109/л (чувствительность - 81,3 %, специфичность 59 %); снижение сывороточного содержания мочевины и повышение уровня циркулирующих CD4+ клеток ассоциированы со сверхвысокими спортивными результатами. Использование пороговых значений одновременно двух маркеров в прогнозе спортивных достижений повышает значение вероятности именно сверхвысоких достижений в 3 раза относительно использования только одной переменной - абсолютного содержания субпопуляции лимфоцитов CD4+. Отношения шансов составили 24,0 (95 % ДИ 6,23-92,5, р 9/л отражают способность спортсменов лучше переносить предъявляемые тренировочные и соревновательные нагрузки, а также более эффективно противостоять инфекционным агентам.

Мочевина, абсолютное содержание cd4+ лимфоцитов, биохимические параметры крови, иммунологические параметры крови, метаболизм, иммунитет, спортсмены высокой квалификации

Короткий адрес: https://sciup.org/147238179

IDR: 147238179 | УДК: 61:796/799, | DOI: 10.14529/hsm220205

Текст научной статьи Сывороточное содержание мочевины и абсолютное содержание циркулирующих CD4+-клеток как биомаркеры уровня спортивных достижений у единоборцев международного уровня

S.P. Alpatov1, ,

A.G. Kochetov1,2, , Х

I.V. Konovalov1, , A.V. Zorenko3, , S.A. Parastaev1,3, , 1Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia 2Institute of Laboratory Medicine, Moscow, Russia

Введение. Интенсификация обмена веществ в ответ на экстремальные физические нагрузки современного спорта высших достижений предъявляет повышенные требования ко всем системам организма и диктует необходимость отслеживания в динамике значительного количества параметров, отражающих уровень работоспособности спортсмена.

Данный подход создает объективное представление о величине адаптационных резервов организма, эффективности восстановительных процессов и открывает перспективы своевременного внесения корректив в план подготовки за счет рационального применения педагогических и медицинских средств восстановления [1].

Одним из наиболее объективных методов, позволяющих оценить действенность адаптационных механизмов, индуцированных нагрузками различной направленности и интенсивности, является биохимическое и иммунологическое исследование крови. Биохимические показатели отражают эффективность приспособительных реакций (включая срочные и отсроченные изменения состава крови) на тренировочные стимулы, что позволяет получить полноценную характеристику влияния текущих нагрузок, динамики восстановления и актуального уровня подготовленности. Не менее чувствительными к внешним воздействиям и опосредованным ими гомеостатическим сдвигам являются и параметры системы иммунитета [3]. К тому же не теряет своей актуальности в спорте и проблема иммунодефицитных состояний, проявляющаяся синдромом «открытого окна» («open window» syndrome) [5, 11].

Спортсменам, выступающим в составе национальных сборных (иными словами: атлетам международного уровня), свойственна достаточно высокая стабильность функционирования всех систем организма (возможно, генетически детерминированная), а также соразмерность реакций на экстремальные нагрузки [10]. Однако победителями и призерами крупнейших международных турниров становятся лишь единицы из прошедших жесткий отбор национальных первенств.

Как показывает практика, в некоторых случаях достижение победы может быть обусловлено стечением определенных обстоятельств (например, дисквалификацией или травмами основных соперников). Но иногда атлетам удается не войти в элиту мирового спорта, но и оставаться на вершине спортивного Олимпа длительное время, конкурируя лишь с равными по классу.

Возможно, факторы, способствующие достижению столь высоких результатов, могут быть опосредованы индивидуальными особенностями формирования как преходящих, так и стойких морфофункциональных сдвигов, составляющих сущность многолетней адаптации к физическим нагрузкам, что находит отражение в многообразных изменениях лабораторных параметров. Выявление устойчивых взаимосвязей между ними позволит с высокой долей вероятности прогнозировать спортивную успешность во временном континууме, что, несомненно, является одной из важнейших задач современной спортивной науки.

Целью настоящего исследования являлся сравнительный анализ биохимических и иммунологических параметров крови в группах спортсменов-единоборцев высокого класса с разным уровнем спортивных достижений.

Материалы и методы. Работа выполнена в рамках текущих исследовательских проек- тов, финансируемых ФМБА России. К исследованию были привлечены спортсмены мужского пола (n = 78), члены национальной сборной страны по одному из видов спортивной борьбы; средний возраст – 25,2 (21,5–28,9) лет, средний вес – 76,9 (68,4–83,4) кг. Включённым в выборку спортсменам в рамках углубленных медицинских и этапных комплексных обследований (УМО и ЭКО соответственно) проводилось исследование биохимических и иммунологических параметров крови.

Тестируемые спортсмены были стратифицированы на две группы по уровню спортивных достижений. В группу СВД (сверхвысокие достижения) были включены спортсмены (n = 19), имеющие в своем активе победы и призовые места на крупнейших международных соревнованиях (чемпионаты Европы, Мира, Олимпийские игры), а в группу ВСС (входящие в состав сборной) – не имеющие подобных достижений (n = 59).

Исследование биохимического спектра осуществлялось на анализаторе Konelab 20 (Финляндия). Референсные значения в соответствии с инструкцией к наборам реагентов составили для мочевины 2,5–7,5 мМоль/л, креатинкиназы (креатинфосфокиназы, КФК) – 25–200 Е/л, трансаминаз – менее 40 Е/л (как для АЛТ, так и АСТ), тестостерон – 9,0–42,0 нМоль/л, кортизол – 150–770 нМоль/л. С целью интегральной оценки текущего функционального состояния организма спортсменов рассчитывался индекс анаболизма (ИА) по формуле:

ИА (%) = (тестостерон/кортизол) × 100 %.

Показатели клеточного иммунитета исследовали методом лазерной проточной цитометрии с использованием анализаторов FACScan (Becton Dickinson) и CyAn (Dako), а также программного обеспечения CELL QUEST (BD), SimulSET (BD) и Summit v4.3. Оценивали относительное и абсолютное содержание клеток, несущих CD-маркеры: CD3+ отн. – 60–80 %, абс. – 1,0–2,4·109/л); CD4+ отн. – 33–50 %, абс. – 0,6–1,7·109/л; CD8+ отн. – 16–39 %, абс. – 0,3–1,0·109/л; CD16+ отн. – 3–20 %), абс. – 0,03–0,5·109/л; CD19+ отн. – 5–22 %, абс. – 0,04–0,4·109/л; иммунорегуляторный индекс – CD4+/CD8+ (1,2–2,0 %); фагоцитоз – 55–95 %. Оценивали также лейкоцитарную формулу крови – гемоцитометр Sysmex XT 2000i. Содержание иммуноглобулинов IgМ (0,4–2,3 мг/мл), IgА (0,8–2,5 мг/мл), IgG (7,0–16,0 мг/мл), IgЕ (до

150 мЕ/мл) в сыворотке крови изучали методом радиальной иммунодиффузии в геле по методу Манчини с помощью моноспецифи-ческих антисывороток (НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи).

Статистическая обработка результатов исследования проводилась в специализированном статистическом пакете прикладных программ SPSS, а также в приложении M.Excel. Результаты описательной статистики приводились в соответствии с типом распределения данных. Взаимосвязи переменных выявлялись с помощью факторного анализа с применением корреляционной матрицы для отбора, сравнения и описания компонент; вес компонента более 1 считался значимым. В матрице компонентов учитывались коэффициенты более 0,3 после использования метода вращения Варимакс с нормализацией Кайзера. Многофакторный анализ проводился также с использованием бинарной логистической регрессии обратным методом Вальда. Выбор пороговых значений количественных переменных выполнялся с использованием ROC-анализа. Статистическая значимость в исследовании была принята на уровне р < 0,05.

Результаты. Поиск лабораторных биомаркеров, позволяющих прогнозировать вероятность СВД у спортсменов международного уровня, выполнялся с помощью алгоритма, представляющего собой систему последовательных фильтров.

На первом этапе проводилось выделение переменных, обладающих наибольшей связью с наличием или отсутствием СВД, методом факторного анализа (снижение размерности). Преимущество отдавалось 2-компонентной матрице, с условием предварительного рассмотрения всего графика собственных значений компонент.

На втором этапе переменные, ассоциированные СВД, оценивались с помощью бинарной логистической регрессии.

На третьем этапе оставшиеся после проведения вышеуказанной процедуры статистически значимые переменные характеризовались с использованием ROC-анализа, по итогам которого осуществлялся выбор пороговых значений.

Исходно в факторный анализ включались только те переменные, которые не являлись частью уже включённых переменных или не были с ними функционально связаны. Напри- мер, исключены CD-популяции лимфоцитов, поскольку включено их относительное содержание; исключен индекс отношения тестостерона к кортизолу, так как каждая из указанных переменных включена в факторный анализ.

Так называемая «каменистая осыпь» графика собственных значений компонентов факторного анализа начиналась на уровне компонент с весом более 1. До ее начала оказалось всего два компонента, которые и были использованы для описания результатов факторного анализа.

Первый наиболее значимый компонент ассоциировал более высокую частоту СВД (0,605) с более низкими значениями относительного содержания нейтрофилов (–0,826) и концентрации мочевины (–0,421), с более высокими величинами относительного содержания лимфоцитов (0,799), базофилов (0,444), моноцитов (0,414), концентрации IgМ (0,304) и активности АСТ (0,328). Во втором компоненте не выявлено взаимосвязей переменных с анализируемыми группами наличия / отсутствия СВД.

Оценка результатов бинарного логистического регрессионного анализа позволила выявить две наиболее значимые в прогнозе СВД переменные: «относительное содержание лимфоцитов» и «концентрация мочевины»: вероятность СВД прямо связана с более высокими значениями относительного содержания лимфоцитов – отношение шансов по Exp (B) составило 1,234 (95 % ДИ 1,082–1,408, р = 0,002), и обратно связана с концентрацией мочевины – отношение шансов по Exp (B) составило 0,305 (95 % ДИ 0,151–0,614, р = 0,001).

С учётом высокой значимости содержания лимфоцитов для категории спортсменов-единоборцев с СВД были проведены повторные расчёты влияния субпопуляций лимфоцитов.

Включение в факторный анализ относительного содержания CD-фракций лимфоцитов не привело к выявлению взаимосвязей с группами наличия/отсутствия СВД. При этом использование абсолютной численности лимфоцитарных субпопуляций показало в первом, наиболее значимом компоненте их ассоциированность между собой; во втором, менее значимом, но превышающим по весу единицу компоненте – 1,2, выявлена взаимосвязь более высокой частоты СВД (0,806) с более низкой концентрацией CD16+ (–0,610) и более высокой – CD4+ (0,331).

В качестве исходных переменных бинарного логистического регрессионного анализа были использованы статистически значимые переменные последнего шага ранее выполненного регрессионного анализа без субпопуляций лимфоцитов и выявленные методом факторного анализа ассоциированные с СВД CD-популяции лимфоцитов (см. таблицу).

С помощью указанного вида анализа были выявлены две наиболее значимые в прогнозе СВД переменные: «концентрация мочевины» и «абсолютное содержание субпопуляции лимфоцитов CD4+». Полученные результаты позволяют предположить, что вероятность СВД прямо связана с более высокими значениями абсолютного содержания субпопуляции CD4+ – отношение шансов по Exp (B) составило 26,1 (95 % ДИ 2,25–302,7, р = 0,009), и обратно связана с концентрацией мочевины – отношение шансов по Exp (B) составило 0,515 (95 % ДИ 0,338–0,785, р = 0,002).

Вышеуказанные переменные имели нормальное распределение, констатированное использованием одновыборочного критерия Колмогорова – Смирнова, в связи с этим в качестве меры представления их центральной тенденции были использованы средние значения и стандартное отклонение. Концентрация мочевины в группах ВСС и СВД составила 6,55 ± 1,27 мМ/л и 5,29 ± 1,08 мМ/л соответственно, разность средних 1,25 ± 0,36 мМ/л, рst = 0,001. Абсолютное содержание субпопуляции лимфоцитов CD4+ в группах ВСС и СВД составило 0,856 ± 0,238·109/л и 1,053 ±

± 0,376·109/л соответственно, разность средних –0,196 ± 0,08·109/л, рst = 0,012.

То есть концентрация мочевины и абсолютное содержание лимфоцитов CD4+ в обеих группах, разнящихся по уровню спортивных достижений, находились в референтных диапазонах, но имели статистически значимые межгрупповые различия: в группе СВД ниже концентрация мочевины и выше абсолютное содержание CD4+.

С учётом проведённой оценки взаимосвязи лабораторных показателей со сверхвысокими достижениями для определения пороговых значений последних проводился ROC-анализ с положительным актуальным состоянием «СВД» для абсолютного содержания субпопуляции лимфоцитов CD4+ и «ВСС» – для концентрации мочевины.

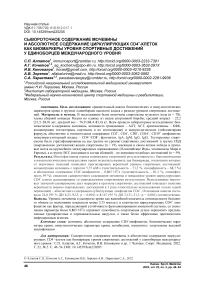

Площадь под характеристической кривой для переменной «абсолютное содержание субпопуляции лимфоцитов CD4+» в группе СВД составила 0,68 (95 % ДИ 0,512–0,848, р = 0,028), что характеризует данный показатель как статистически значимый средний классификатор. Пороговое значение в данной группе в соответствии с координатами характеристической кривой составило 0,865·109/л с чувствительностью 81,3 % и специфичностью 59 %, то есть тест высокочувствителен, но низко специфичен (рис. 1).

Отношение шансов указанного порогового значения в прогнозе сверхвысоких достижений составило 8,147 (95 % ДИ 2,121–31,3, р = 0,001), то есть при абсолютном содержа-

Результаты бинарного логистического регрессионного анализа лабораторных показателей и CD-популяций лимфоцитов с группировкой спортивных достижений ВСС/СВД

Binary logistic regression of laboratory parameters and CD lymphocytes by athletic achievements (MNT/UHA groups)

|

Показатель Parameter |

B |

Средне-квадрат. ошибка Root-meansquare error |

Вальд Wald test |

Знач. Value |

Exp (B) |

95% доверительный интервал для Exp(B) 95% confidence interval for Exp(B) |

||

|

Нижняя Lower |

Верхняя Upper |

|||||||

|

Шаг 1 Step 1 |

Мочевина, мМ/л Urea, mM/l |

–0,596 |

0,229 |

6,794 |

0,009 |

0,551 |

0,352 |

0,863 |

|

CD, ×109/l |

3,948 |

3,001 |

1,730 |

0,188 |

51,849 |

0,145 |

18603,856 |

|

|

CD16+, ×109/l |

–0,816 |

3,750 |

0,047 |

0,828 |

0,442 |

0,000 |

688,565 |

|

|

Лимфоциты, ×109/л Lymphocytes, ×109/l |

–0,055 |

1,461 |

0,001 |

0,970 |

0,947 |

0,054 |

16,594 |

|

|

Шаг 4 Step 4 |

Мочевина, мМ/л Urea, mM/l |

–0,663 |

0,215 |

9,520 |

0,002 |

0,515 |

0,338 |

0,785 |

|

CD4+, ×109/l |

3,262 |

1,251 |

6,803 |

0,009 |

26,095 |

2,250 |

302,686 |

|

Рис. 1. Характеристическая кривая содержания субпопуляции лимфоцитов CD4+ в группе СВД Fig. 1. The characteristic curve of the CD4+ lymphocyte subpopulation in the UHA group

1 - Специфичность

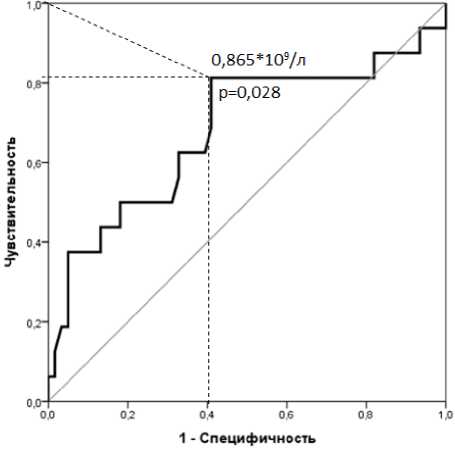

Рис. 2. Характеристическая кривая концентрации мочевины в группе ВСС

Fig. 2. The characteristic curve of urea concentration in the UHA group

нии субпопуляции лимфоцитов CD4+ более 0,865·109/л вероятность сверхвысоких достижений увеличивается более, чем в 8 раз.

Площадь под характеристической кривой для переменной «концентрация мочевина» в группе спортсменов-борцов с отсутствием сверхвысоких достижений составила 0,774 (95 % ДИ 0,642–0,905, р = 0,001), что характеризует данный показатель как статистически значимый хороший классификатор. Пороговое значение в данной группе в соответствии с координатами характеристической кривой составило 5,75 мМ/л с чувствительностью 73,3 % и специфичностью 68,7 %, то есть тест средней чувствительности и средней значимости (рис. 2).

Отношение шансов указанного порогового значения в прогнозе отсутствия сверхвысоких достижений составило 36,5 (95 % ДИ 4,52–293,7, р < 0,001), то есть при концентрации мочевины более 5,75 ммоль/л вероятность отсутствия сверхвысоких достижений увеличивается более, чем в 36 раз.

В соответствии с полученными пороговыми значениями было выделено 2 группы спортсменов со значениями переменных, которые:

-

1) соответствовали прогнозу СВД, то есть концентрация мочевины менее 5,75 ммоль/л и абсолютное содержание субпопуляции лимфоцитов CD4+ более 0,865·109/л;

-

2) не соответствовали данному прогнозу, то есть уровень мочевины выше 5,75 ммоль/л

и абсолютное количество CD4+ клеток менее 0,865·109/л.

Отношение шансов СВД для спортсменов-единоборцев первой группы составило 24,0 (95 % ДИ 6,23–92,5, р < 0,001), то есть в диапазоне пороговых значений одновременно двух переменных вероятность сверхвысоких спортивных достижений статистически значимо увеличивается в 24 раза. Обращает на себя внимание, что при раздельном использовании выявленных маркеров, вероятность СВД по абсолютному содержанию CD4+ лимфоцитов намного ниже, чем возможность отсутствия подобных достижений по концентрации мочевины. Использование же в прогнозе одновременно двух маркеров повышает значение вероятности именно СВД практически в 3 раза относительно использования только одной переменной – абсолютного содержания субпопуляции лимфоцитов CD4+.

Обсуждение. В практике биохимического контроля в спорте мочевина [(NH2)2CO] позиционируется как один из наиболее информативных показателей оценки переносимости физических нагрузок, а также эффективности процессов постнагрузочного восстановления. Как правило, длительные тренировки приводят к увеличению концентрации мочевины в крови [6].

Факт сниженного содержания мочевины в группе СВД (в сравнении с ВСС), с нашей точки зрения, свидетельствует об анаболической направленности процессов, минимальном использования белка в качестве энергетического субстрата (в процессе глюконеогенеза) и более высокой энергообеспеченности мышц у спортсменов из группы СВД [2].

Влияние экстремальных физических нагрузок на иммунную систему, в том числе на субпопуляционный спектр иммунокомпетентных клеток, не первое десятилетие остается одной из приоритетных задач спортивной медицины. Концепция, доминирующая среди специалистов, описывающая влияние многолетней спортивной тренировки на иммунный статус, изложена в обзоре Anthony Carl Hackney (2013), который утверждает, что важнейшим признаком кумулятивных эффектов тренировки является транзиторная иммуносупрессия (спортивный иммунодефицит), проявляющаяся повышением заболеваемости респираторными инфекциями [9]. Данная позиция подтверждается результатами значительного количества отечественных и зарубежных иcследований [5, 8].

Однако к настоящему времени показано, что феномен «открытого окна» характерен не для всех категорий спортсменов. В большей степени он отражает тенденцию среди лиц, занимающихся спортом на любительском уровне и атлетов, достигших субэлитного уровня (национального и отчасти международного). Для спортивной элиты, призеров и победителей крупнейших международных соревнований, более характерен незначительный подъем заболеваемости на пике нагрузок, что свидетельствует о конституционально обусловленной стабильности функционировании иммунной системы наиболее успешных спортсменов даже в условиях воздействия экстремальных стрессоров [10].

В нашем исследовании именно спортсмены из группы СВД показали более высокие значения лимфоцитов с маркерами CD4+, а также обратную зависимость с абсолютным содержанием лимфоцитов CD16+, что свидетельствует о большей устойчивости системы иммунитета в данной страте, особенно против вирусных агентов. Известно, что при воспалительном процессе вирусной этиологии изначально повышается содержание NK-клеток (CD16+), затем нарастает содержание Т-лимфоцитов CD4+. Длительно сохраняющийся повышенный уровень NK-клеток является неблагоприятным признаком перехода заболевания в хроническую форму [7, 4]. Исходя из этого, можно предположить, что у спортсменов со сверхвысокими достижениями наблюдается низкий риск хронизации воспалительного процесса и эффективно действующий механизм уничтожения вирусного антигена.

Заключение. Полученные результаты позволяют констатировать оптимальную адап-тированность данному виду спорта, адекватность обменных процессов и иммунной защиты у спортсменов в группе с более высокими спортивными достижениями.

Уровень мочевины в сыворотке крови как важнейший показатель белкового обмена со значениями менее 5,75 ммоль/л и количество циркулирующих CD4+ лимфоцитов как фактор, определяющий устойчивость функционирования иммунной системы, со значениями параметра более 0,865·109/л отражают способность спортсменов лучше переносить предъявляемые тренировочные и соревновательные нагрузки, а также более эффективно противостоять инфекционным агентам.

Констатация факта совместных векторных отклонений от пороговых значений обоих параметров повышают точность прогноза в отношении достижения наиболее значимых спортивных результатов.

Список литературы Сывороточное содержание мочевины и абсолютное содержание циркулирующих CD4+-клеток как биомаркеры уровня спортивных достижений у единоборцев международного уровня

- Иорданская, Ф.А. Минеральный обмен в системе мониторинга функциональной подготовленности высококвалифицированных спортсменов / Ф.А. Иорданская, С.Н. Португалов, Н.К. Цепкова. - М. : Совет. спорт, 2014. - 96 с.

- Никулин, Б.А. Биохимический контроль в спорте: научн.-метод. пособие / Б.А. Никулин, И.И. Родионова. - М. : Совет. спорт, 2011. - 232 с.

- Полетаев, А.Б. Клиническая и лабораторная иммунология: избранные лекции / А.Б. Полетаев. -М. : ООО «Мед. информ. агентство», 2007. - 184 с.

- Ремоделлинг фенотипа субпопуляций нейтрофильных гранулоцитов CD64CD32+CD16+ CD11B+Hr CD64+CD32+CD16+CD11B+Hr в созданной de novo экспериментальной модели вирусно-бактериальной инфекции в системе in vitro / И.В. Нестерова, Г.А. Чудилова, Т.В. Русинова и др. // Инфекция и иммунитет. - 2021. - Т. 11, № 1. - С. 101-110.

- Суздальницкий, Р.С. Новые подходы к пониманию спортивных стрессорных иммунодефицитов /Р. С. Суздальский, В.А. Левандо // Теория и практика физ. культуры. - 2003. - № 1. - С. 18-22.

- Шаройко, В.В. Перспективы использования биомаркеров в системе физической подготовки спортсменов / В.В. Шаройко, Е.Н. Курьянович, О. О. Борисова // Теория и практика физической подготовки в вооруженных силах Российской Федерации: опыт и перспективы: материалы Всерос. науч.-практ. конф. - СПб., 2017. - С.156-167.

- Шиловский, И.П. Применение комбинированных препаратов в лечении респираторных вирусных инфекций /И.П. Шиловский //Медицинский совет. - 2016. - Т. 17. - С. 45-48.

- Campbell, J.P. Debunking the Myth of Exercise-Induced Immune Suppression: Redefining the Impact of Exercise on Immunological Health Across the Lifespan: Review Article / J.P. Campbell, J.E. Turner // Front Immunol. - 2018. - 16 Aprile. DOI: 10.3389/fimmu.2018.00648

- Hackney, A.K. Clinical Management of Immuno-Suppression in Athletes Associated with Exercise Training: Sports Medicine Considerations / A.K. Hackney // Acta Medica Iranica. - 2013. -No. 51 (11). - P. 751-756.

- How much is too much? (Part 2). International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of illness / M. Schwellnus, T. Soligard, J.-M. Alonso et al. // Br J Sports Med. -2016. - No. 50. - Р. 1043-1052. DOI: 10.1136/bjsports-2016-096572

- Upper Respiratory Symptoms, Gut Health and Mucosal Immunity in Athletes West / С. Colbey, A.J. Cox, D.B. Pyne et al. // Sports Med. - 2018. - Vol. 48 (Suppl 1). - Р. 65-77. DOI: 10.1007/s40279-017-0846-4