Сжатие цифрового потока видеосигнала в телевизионном канале связи

Автор: Балобанов Андрей Владимирович, Балобанов Владимир Григорьевич, Безруков Вадим Николаевич

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии радиосвязи, радиовещания и телевидения

Статья в выпуске: 3 т.11, 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается способ сжатия цифрового потока видеосигнала в телевизионном канале связи, использующий психофизические особенности человеческого зрения, которые позволяют, не усложняя аппаратуру, добиться получения более высоких результатов визуального качества изображения, чем в стандарте MPEG-2. Предусматривается деление полей на группы. В группе есть поля трех типов: О-поля, играющие роль опорных; четные N-поля, кодируемые путем предсказания на основе предыдущего поля в пределах одного кадра; нечетные М-поля, кодируемые с предсказанием на основе предыдущего нечетного поля из другого кадра. Для улучшения визуального качества изображения по предлагаемому способу нечетные и четные поля меняются местами во всей видеопоследовательности или группе кадров, в результате чего формируются кадры с более высокой четкостью изображения, а визуальное качество изображения становится более высоким.

Кодирование, аналого-цифровое преобразование (ацп), устранение избыточности, дискретно-косинусное преобразование, макроблоки, прогрессивное разложение, артефакты

Короткий адрес: https://sciup.org/140191647

IDR: 140191647 | УДК: 621.397

Текст научной статьи Сжатие цифрового потока видеосигнала в телевизионном канале связи

Проблема сокращения цифрового потока в телевидении сохраняет свою актуальность и в настоящее время. Широкая полоса частот, занимаемая цифровым сигналом, является главным препятствием при передаче его по каналам связи. В то же время цифровые методы позволяют создать новый тип ТВ аппаратуры, более надежный, стабильный, компактный и технологичный. В настоящее время известно более 100 способов преобразования аналогового сигнала изображения в цифровой. Способы различаются видом обработки аналогового сигнала перед аналого-цифровым преобразованием (АЦП) и видом последующей обработки первичного цифрового сигнала. На всех этапах преобразования сигнала учитываются свойства изображения и зрительного анализатора, что позволяет достигнуть максимальной эффективности процесса преобразования сигнала в целом.

Устранение избыточности в MPEG-2

Устранение внутрикадровой и межкадровой избыточностей в стандарте MPEG является наиболее эффективным. MPEG-2, в отличие от MPEG-1, дает возможность обработки чересстрочных изображений. В MPEG-1 для кодирования таких изображений приходилось предварительно объединить два поля в один кадр и только после этого подавать сигнал на вход кодера. Однако процедура приводила к замет- ным искажениям типа «жалюзи» и «расческа». В MPEG-2 введена концепция полевого и кадрового кодирования. При полевом кодировании два поля одного кадра кодируются раздельно как самостоятельные изображения. Каждое поле разбивается на непе-ресекающиеся макроблоки 8×8 или 16×16 пикселей (элементов), и к ним применяется ДКП. Кадровое кодирование предполагает построчное объединение двух полей в один кадр и обработку его как обычного изображения с прогрессивным разложением.

MPEG-2 определяет два типа ДКП для макроблоков: кадровое и полевое. Полевое ДКП более эффективно при существенном различии между полями, например при наличии движения. Полевая структура лучше подходит для компрессии изображений с быстрым движением, обеспечивая меньше артефактов. То есть она хороша для сюжетов с большим количеством движения, но хуже подходит при пространственной избыточности, обеспечивая худшее сжатие неподвижных изображений с точки зрения минимизации артефактов .

При передаче неподвижных и малоподвижных изображений в стандарте MPEG-2 используется также и межкадровое кодирование, которое значительно повышает эффективность сжатия цифрового потока.

При межкадровом кодировании, основанном на временной избыточности, возможны различные способы предсказания. В зависимости от этого изображения (кадры) в своей временной последовательности подразделяются на следующие типы:

-

- I-кадры (intra), опорные, являются основными и кодируются без обращения к другим кадрам;

-

- P-кадры (predictive – предсказанные), при передаче которых используется межкадровое кодирование путем предсказания с компенсацией движения по ближайшему предшествующему I-кадру или P-кадру. P-кадры сжаты в три раза сильнее, чем I-кадры, и служат опорными для поступающих P- и B-кадров ;

-

- B-кадры (bidirectional – двунаправленные), которые передаются с межкадровым кодированием путем предсказания с компенсацией движения по ближайшим к ним как спереди, так и сзади I-кадрам и P-кадрам.

Недостатки в работе системы MPEG-2

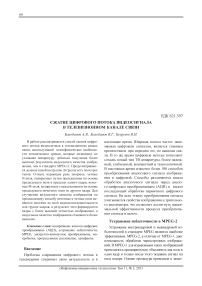

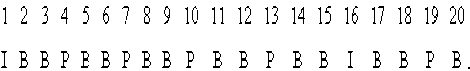

Рассмотрим пример последовательности кадров, используемый в MPEG-2 [1]:

Здесь кадры с 1 по 15 образуют группу кадров. Число кадров в группе может быть и другим, но они всегда начинаются с I-кадра. Перед кодиро- ванием порядок следования кадров изменяется, так как каждый B-кадр должен идти после обоих кадров, по которым он предсказывается:

В таком порядке кадры кодируются и передаются, а в процессе декодирования восстанавливается исходный порядок кадров. Изображение типа B компрессированы наиболее глубоко. Если P-кадры требуют для своей передачи в три раза меньше битов, чем I-кадры, то в B-изображениях число битов для большинства сюжетов в 2-5 раз меньше, чем в P. Как следствие, страдает помехоустойчивость B-кадров. Поэтому для защиты от возможных ошибок изображения B не используются для предсказания других кадров.

Проведенный анализ работы системы MPEG-2 показывает, что она имеет и недостатки. Известно, что степень сжатия цифрового потока напрямую зависит от корреляции между элементами изображения. В MPEG-2 межкадровое кодирование между I- и P-кадрами осуществляется через три кадра (поля), а не через один кадр (поле). Это в сильной степени ослабляет корреляционные связи между элементами и, соответственно, ухудшает эффективность сокращения избыточности изображения. Хотя этот недостаток и компенсируется двунаправленным предсказанием B-кадров, но при этом снижается помехоустойчивость и качество изображения B-кадров.

Естественно, перестановка P-, B1- и B2-ка-дров существенно усложняет построение системы, делая ее громоздкой и дорогой. При этом упомянутые усложнения системы не всегда себя оправдывают в смысле получения высокого качества изображения [2]. Устранение вышеназванных недостатков позволит создать более простую и не менее эффективную систему сжатия цифрового потока для прикладного и вещательного телевидения.

Система сжатия цифрового потока

ONM

Поставленная цель достигается тем, что последовательность полей (полукадров) делится на группы. В группе есть поля трех типов:

-

- O-поля – изображения, играющие роль опорных при восстановлении других изображений. Предсказание для них не формируется, используют внутриполевое кодирование;

-

- N-четные поля – изображения, кодируемые путем предсказания на основе предыдуще-

- го поля, используют межполевое кодирование, в результате которого образуется межстрочная разность двух соседних строк нечетного и четного полей;

-

- M-нечетные поля – кодируемые с предсказанием на основе предыдущего нечетного поля из другого кадра.

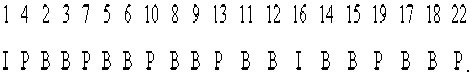

Начинается группа с изображения типа O, подвергается только внутриполевой компрессии. В изображениях полей N- и M-типа устраняется как пространственная, так и временная избыточности. Число полей (кадров) в группе может быть иным, чем это представлено на рис. 1, и легко варьируется путем изменения частоты следования импульсов U1 и соответственно U4. Стрелки на рис. 1 определяют порядок предсказания: для N – в пределах одного кадра между нечетным и четным полями и M – в пределах двух соседних кадров для нечетных полей. Синхронную и синфазную работу кодирующего и декодирующего устройств осуществляют импульсы U2–U4 (см. рис. 1).

Изображения N-полей содержат в основном тонкие горизонтальные линии разной протяженности (низкочастотные составляющие). При движении в изображениях N-полей появляются ВЧ-составляющие. Изображения M-полей содержат в основном высокочастотные составляющие, отражают межкадровую разность в пределах нечетных полей соседних кадров. Здесь возможно предсказание с компенсацией движения. При передаче малоподвижных объектов в изображениях М-полей сигнал практически равен нулю, а сигнал от N-полей отличен от нуля. Для повышения эффективности сжатия цифрового потока для неподвижных и малоподвижных изображений в системе ONM возможно кадровое кодирование путем объединения нечетных и четных полей в один кадр перед кодером.

Подытоживая сказанное, видим, что эффективность сокращения цифрового потока О-полей является наиболее низкой по сравнению с M- и N-полями и примерно равна по эффективности I-полям в стандарте MPEG-2. Зато качество изображения здесь выше, чем в M- и N-полях. Эффективность сжатия в M-полях примерно одинакова с Р-полями, а в N-полях она несколько выше, чем в B-полях, так как в N-полях осуществляется прореживание (передискретизация) значений сигналов матрицы ДКП (до матрицы коэффициентов).

Кроме того, для повышения четкости изображения по предлагаемому способу нечетные и четные поля в каждой группе кадров меняются местами: в первой группе – (O, N), (M,N), (M,N) … а во второй группе – (N,O), (N,M), (N,M) … и т.д. (рис. 1 a). Такая перестановка полей в силу особенностей зрительного восприятия зрения приводит к существенному повышению четкости изображения в целом, то есть происходит образование опорного кадра (O,N)+(N,O), который определяет качество ТВ изображения в целом [3]. В приемнике, естественно, должна быть восстановлена исходная очередность следования полей.

Возможен еще один вариант перестановки полей в кадрах (рис. 1 a) – перестановка нечетных и четных полей во всей видеопоследовательности кадров: (O,N), (N,M), (M,N), (N,M), (M,N), (N,O) и т.д. При нечетном числе (2n + 1) полей в группе кадров O- и N-поля, а также (М- и N-поля) периодически меняются местами, что более предпочтительно. Здесь визуально формируется виртуальный опорный кадр: (O,N) + (N,O). В нашем случае (см. рис. 1 a) визуально кадры (O,N) и (N,O) накладываются друг на друга через четыре кадра, образуя опорный кадр. Из рассмотренных вариантов последний является предпочтительнее, так как частота перестановки полей здесь более высокая, чем в первом варианте. То есть если зрителю поочередно предъявлять кадры (поля) изображения с высокой и низкой четкостью, то глаз в целом воспринимает изображение с высокой четкостью. В MPEG-2 такая возможность дополнительного повышения визуальной четкости изображения отсутствует.

Варианты рассмотренной системы могут найти применение в специальных системах телевидения при регистрации одиночных кадров с различной частотой следования. Такая необходимость возникает при видеонаблюдении за особо важными объектами. Частота регистрации задается вручную или автоматически. Если в зоне наблюдения все спокойно, регистрация ведется с предельно низкой частотой. При появлении посторонних объектов запускается автоматическая регистрация изображений охраняемого объекта. Параллельно подается звуковой сигнал тревоги.

При этом для регистрации в чрезвычайных ситуациях желательно использовать опорные кадры, если требуется высокое качество изображения. Другие кадры (N и M) не могут использоваться для регистрации, так как связаны с соседними кадрами и самостоятельно использоваться не могут.

Выводы

Подводя итоги сказанному, можно сделать следующие выводы.

-

1. Рассмотренный способ [4] выгодно отличается от существующих способов сжатия цифрового потока видеосигнала в канале связи. Не уступая в эффективности сжатия цифрового потока стандарту MPEG-2, предложенный способ значительно проще и легче реализуется на практике. Известные способы сжатия цифрового потока MPEG-4, MPEG-7, вейвлет-преобразование сложнее предложенного способа в смысле технической реализации, поэтому ограничены в своем применении. В MPEG-2 невозможна перестановка полей для повышения визуальной четкости: в предлагаемом способе поля с высокой и пониженной четкостью меняются местами, это создает виртуальный полноценный кадр. Качество изображения в предложенном способе выше, чем в MPEG-2, благодаря перестановке соседних полей в видеопоследовательности кадров.

-

2. При необходимости система сжатия цифрового потока по предлагаемому способу легко переходит в режим работы «опорного кадра», когда передается последовательность полей, состоящая из кадров: (O, N), (N, O), (O,N),…, то есть поля O и N в каждом кадре меняются местами. В результате произведенной перестановки полей визуальная четкость

-

3. Существенными отличиями предлагаемого способа являются:

изображения повышается. Все кадры визуально воспроизводятся с качеством изображения опорного кадра (виртуального). Переход работы системы в режим работы «опорного поля (кадра)» в прикладном телевидении может осуществляться автоматически по сигналу тревоги.

-

- применяются для каждой группы полей одновременно полевое и кадровое предсказание. В MPEG-2 используется только кадровое или только полевое кодирование в зависимости от характера передаваемого изображения;

-

- значительно более сильная корреляция между сравниваемыми сигналами, а следовательно, и более эффективное устранение избыточности из телевизионных сообщений;

-

- перестановка местами нечетных и четных полей во всей видеопоследовательности кадров приводит к улучшению визуальной четкости изображения в системе ONM;

-

- скорость цифрового потока при передаче виртуального опорного кадра (O,N)+(N,O) в системе ONM меньше, чем в MPEG-2.

-

4. Для повышения эффективности сжатия цифрового потока для неподвижных и малопод-

Рис. 1. Диаграммы, поясняющие принцип сокращения цифрового потока

-

5. В системе, построенной по предлагаемому способу, имеются большие резервы для повышения эффективности сжатия цифрового потока.

вижных изображений в системе ONM возможно также и кадровое кодирование.

Список литературы Сжатие цифрового потока видеосигнала в телевизионном канале связи

- Смирнов А.В., Пескин А.Е. Цифровое телевидение: от теории к практике. М.: Горячая линия -Телеком, 2005. -352с.

- Цифровое сжатие видеоинформации и звука. Под ред. Артюшенко В.М. М.: Изд. ТК «Дашков и Ко». 2003. -426с.

- АС СССР № 301675. Способ передачи двух программ черно-белого телевидения//Катаев С.И., Хромой Б.П., Безруков В.Н., Балобанов В.Г. Бюл. № 14, 1971.

- Патент РФ № 2467499. Способ сжатия цифрового потока в телевизионном канале связи.//Балобанов В.Г., Безруков В.Н., Балобанов А.В. Бюлл. №32, 2012.