Т-клеточный состав селезенки у крыс при остром отравлении "Конфидором Экстра"

Автор: Гонохова М.Н., Герунов В.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 8, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования Т-клеточного состава селезенки при экспериментальном остром отравлении крыс пестицидом из группы неоникотиноидов. Исследование проводили на базе кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии Омского ГАУ. Острую интоксикацию воспроизводили путем однократного введения животным опытной группы (n = 10) через зонд в желудок «Конфидора Экстра» в дозе 53,6 мг/кг (имидаклоприд, 1/10 ЛД50). Для определения качественного состава клеточных и неклеточных структур селезенки использовали как традиционные методы гистологических исследований, так и иммуногистохимическое типирование клеток с помощью моноклональных антител (Daco, США) для выявления общей популяции Т-лимфоцитов (CD3), идентификации Т-хелперов (СD4), Т-супрессоров и/или цитотоксических клеток (СD8). Визуально в баллах оценивали характер иммуногистохимических реакций с учетом интенсивности окраски и процента окрашенных клеток. Подсчеты проводили в 20-23 полях зрения среза при различных увеличениях...

Иммуногистохимия, селезенка, пестициды, имидаклоприд, "конфидор экстра", т-лимфоциты, моноклональные антитела

Короткий адрес: https://sciup.org/140245677

IDR: 140245677 | УДК: 619:615.9

Текст научной статьи Т-клеточный состав селезенки у крыс при остром отравлении "Конфидором Экстра"

Введение. Инсектициды класса неоникоти-ноидов появились в России относительно недавно, они были зарегистрированы в нашей стране в 1999 г. Снижение токсичности пестицидов для организма животных и человека – главная цель производства данной группы химикатов. Общим в химической структуре неони-котиноидов является наличие пиридинового кольца, имеющего в шестом положении один атом хлора. Кольцо метиленовым мостиком связывается с конечной (терминальной) группой, которая и обусловливает действие препаратов. Неоникотиноиды ингибируют активность ацетилхолинэстеразы, являются агонистами никотиновых ацетилхолиновых рецепторов постсинаптической мембраны, пролонгируют открытие натриевых каналов. При этом у насекомых блокируется передача нервного импульса и наступает гибель в результате паралича [1].

Одним из представителей класса хлорнико-тинилов является имидаклоприд, который относится к системным инсектицидам контактнокишечного действия [2, 3]. В России на основе имидаклоприда зарегистрирован препарат «Конфидор Экстра» в форме воднодиспергируемых гранул («Байер КропСайенс АГ», Германия), применяемый против вредителей зерновых и овощных культур («Конфидор Экстра». Регламенты применения в сельском хозяйстве. (URL: konfidor_jekstra/regulations_of_using).

Не вызывает сомнений, что применение пестицидов значительно снижает потери урожая, а также способствует повышению продуктивности животных. Однако особенностью их действия является высокая биологическая активность при низких нормах расхода, что указывает на потенциальную опасность для нецелевых организмов. В связи с этим актуальной задачей токсикологии является комплексное изучение токси-кодинамики пестицидов в организме теплокровных животных [1].

В настоящее время достаточно широко изучено влияние неоникотиноидов на органы детоксикации животных [3]. При этом в отечественной литературе отсутствуют данные о действии пестицидов этой группы на органы иммунной системы, обеспечивающие защиту организма от воздействия различных факторов, в том числе и токсикантов [4]. Крупным периферическим лимфоидным органом является селезенка. Она расположена по ходу кровеносных сосудов и выполняет депонирующую, кроветворную, иммунную, фильтрационную функции. В связи с этим ее можно использовать в качестве органа-индикатора, позволяющего оценить характер влияния токсиканта на иммунную систему в целом. Несмотря на то, что селезенка не является жизненно важным органом, нарушение ее структуры может привести к дисбалансу работы всей иммунной системы [5]. Диагностически значимыми маркерами иммунодефицитов являются CD3, CD4 и CD8 Т-клетки, а динамика изменения абсолютного или относительного их количества может представлять ценность для контроля эффекта терапии и прогноза течения отравления [6]. Отсутствие данных о реакции селезенки на воздействие имидаклоприда и определило актуальность проведенного исследования.

Цель исследования : установить Т-клеточный состав селезенки при остром отравлении крыс «Конфидором Экстра».

Объекты и методы исследования. Объекты исследования – пестицидный препарат «Конфидор Экстра» (д.в. имидаклоприд, водно диспергируемые гранулы) , («Байер КропСайенс АГ», Германия), белые беспородные крысы, селезенка.

Эксперимент проведен на половозрелых беспородных белых крысах. Все животные содержались в стандартных условиях вивария с учетом рекомендаций, изложенных в Руководстве по содержанию и уходу за лабораторными животными [7]. Работа с крысами проводилась в соответствии с международными рекомендациями по использованию животных в биологических и медицинских исследованиях (1986).

Острую интоксикацию воспроизводили путем однократного введения животным опытной группы (n=10) через зонд в желудок «Конфидо-ра Экстра» в дозе 53,6 мг/кг (имидаклоприд, 1/10 ЛД50). Интактным крысам (n=10) в том же объеме внутрижелудочно вводили воду очищенную. В течение 7 сут после введения пестицида оценивали клинический статус животных. В дальнейшем, после предварительной седации препаратом «Золетил», по истечении указанного периода проводили эвтаназию животных. Для гистологического и иммуногистохимического исследований брали кусочки селезенки, фиксировали в 4 % нейтральном растворе формальдегида на фосфатном буфере фирмы ООО «Биовитрум» (Санкт-Петербург). Материал заливали в парафин по общепринятой методике (Саркисов Д.С., Перов Ю.Л., 1996; Семченко

В.В. и др., 2006). На ротационном микротоме LaboCut 4055 (фирма Slee, Германия) с помощью одноразовых микротомных лезвий А35 (фирма Feather, Япония) готовили фронтальные срезы селезенки толщиной 4–5 мкм. Срезы размещали на стандартных по толщине предметных стеклах фирмы Menzel-Glaster (Германия), окрашивали гематоксилином и эозином для оценки общей морфологической картины. После окраски срезы заключали в БиоМаунт-среду и покрывали стандартными покровными стеклами. Микрофотосъемку гистологических препаратов проводили на микроскопе «Альтами БИО 1» с использованием цифровой окулярной USB камеры USMOSO3100KPA.

При проведении иммуногистохимического типирования Т-клеток селезенки использовали моноклональные антитела (Daco, США) для выявления общей популяции Т-лимфоцитов (CD3), идентификации Т-хелперов (СD4), Т-супрессоров и/или цитотоксических клеток (СD8). Визуализацию результатов проводили с использованием системы детекции Ultra Vision ONE Detection System HRP Polymer. Инкубировали с хромогеном – DAV Plus Substrate System. Срезы докрашивали гематоксилином Майера и заключали в БиоМаунт-среду. Для оценки качества реакции использовали стекла с позитивным контролем для каждого из антигенов (фирма Labvision, США). Положительным результатом иммуногистохимической реакции являлось специфическое окрашивание цитоплазмы клеток при выявлении антигена CD3, плазматической мембраны при выявлении антигенов – CD4, CD8.

Визуально в баллах оценивали характер иммуногистохимических реакций с учетом интенсивности окраски и процента окрашенных клеток. Подсчеты проводили в 20–23 полях зрения среза при различных увеличениях (Mitselou A. et al., 2003).

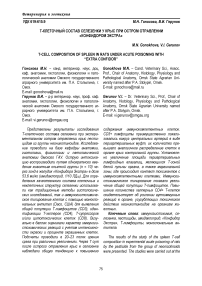

Результаты исследования. При гистологической оценке препаратов селезенки крыс опытной группы отмечали следующую картину. От соединительнотканной капсулы органа отходили проникающие в пульпу трабекулы. В паренхиме органа четко определялись два ком-партмента: белая и красная пульпа, имеющие разное строение. Белая пульпа представляла собой скопление Т- и В-лимфоцитов, локализованных вокруг центральных артерий. Было установлено резкое увеличение площади периартериальных лимфоидных влагалищ (П), которые, как известно, являются зоной расположения Т-лимфоцитов вокруг центральных артериол, здесь же присутствовали макрофаги и интердигитирующие дендритные клетки. По периферии к П плотно прилегали лимфоидные узелки, служащие местом скоплением В-клеток и находящиеся в сети фолликулярных дендритных клеток.

Наряду с этим замечено расширение и маргинальной зоны (МЗ), локализованной на грани- це белой и красной пульпы. Эта область усиленного кровоснабжения, в которой происходит поглощение из периферической крови антигенов (токсинов) вследствие взаимодействия макрофагов и В-клеток, а также сортировка приходящих из крови лимфоцитов в Т и В зоны, задержка и фагоцитоз поврежденных эритроцитов, депонирование тромбоцитов (рис. 1). Красная пульпа состояла из синусоидных сосудов и расположенных между ними пульпарных тяжей, представленных ретикулярной тканью и содержащих скопления эритроцитов, лейкоцитов, макрофагов.

Рис. 1. Структурные составляющие белой пульпы селезенки крыс опытной группы: периартериальные лимфоидные влагалища (П), локализованные вокруг центральной артерии (ЦА). Реактивный центр (Ц), зона мантии (ЗМ), маргинальная зона (МЗ) и красная пульпа (КП). Гематоксилин и эозин, ув. ×300

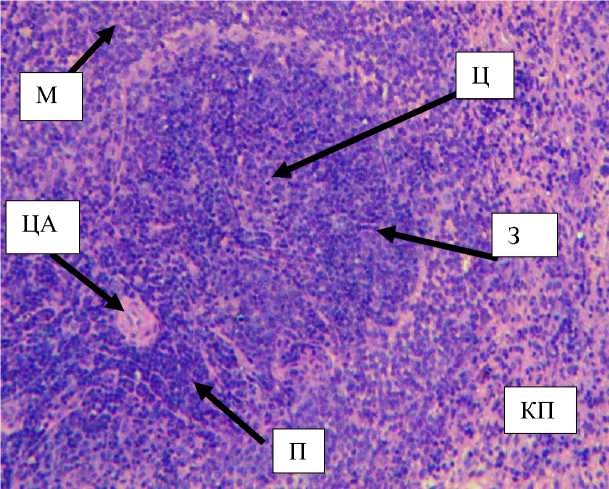

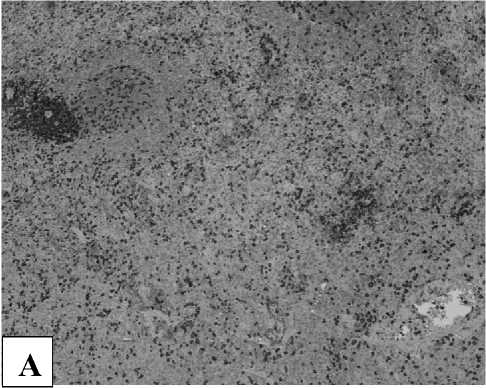

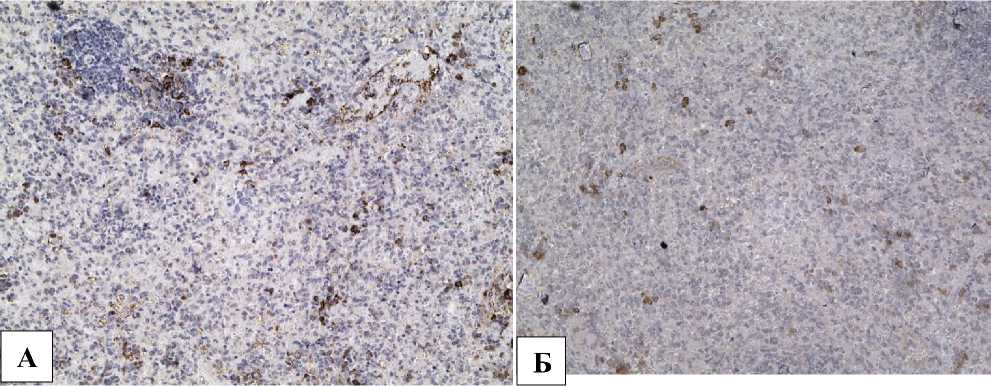

При иммуногистохимическом исследовании было обнаружено, что после острого отравления животных «Конфидором Экстра» через 7 сут резко увеличилось количество общей популяции (CD3+) Т-лимфоцитов. Интенсивно окрашенные клетки располагались вокруг центральной артерии, формируя вокруг нее периартериальные муфты, окружая сосуд в виде кольца, а также выявлялись в маргинальной зоне и красной пульпе. Их количество превышало распределение клеток в органе крыс контрольной группы (рис. 2). По процентному содержанию отмечено увеличение популяции Т-лимфоцитов в селезенке крыс опытной группы по сравнению с контрольными животными, что свидетельствует об усилении процессов активации Т-клеточного звена иммунитета.

Увеличение количества CD3+ экспрессирующих клеток сопровождалось повышением числа СD4+ Т-хелперных лимфоцитов в селезенке крыс, подвергшихся острой интоксикации, по сравнению с контрольными животными. Дан- ные клетки локализовались преимущественно по периферии периартериальных лимфоидных фолликулов, а также в красной пульпе, где были сосредоточены вокруг синусоидных сосудов (рис. 3). Единичные СD4+ клетки располагались в области реактивных центров белой пульпы.

Регуляторные CD4+ Т-лимфоциты отвечают за аутоиммунные реакции, активация данной субпопуляции под воздействием имидаклоприда приводит к выделению ими цитотоксинов, способных усугублять токсическое действие неони-котиноидов на организм животных.

Рис. 2. Распределение CD3+ лимфоцитов в селезенке крыс контрольной и опытной групп: А – распределение CD3+ лимфоцитов в селезенке крыс контрольной группы (ув. × 200); Б – увеличение количества CD3+ лимфоцитов вокруг центральной артерии, в маргинальной зоне и красной пульпе селезенки крыс опытной группы (ув. × 200)

Б

Рис. 3. Распределение CD4+ лимфоцитов в селезенке крыс контрольной и опытной групп: А – распределение CD4+ лимфоцитов в селезенке крыс контрольной группы (ув. × 200); Б – увеличение количества CD4+ лимфоцитов в селезенке крыс опытной группы (ув. × 200)

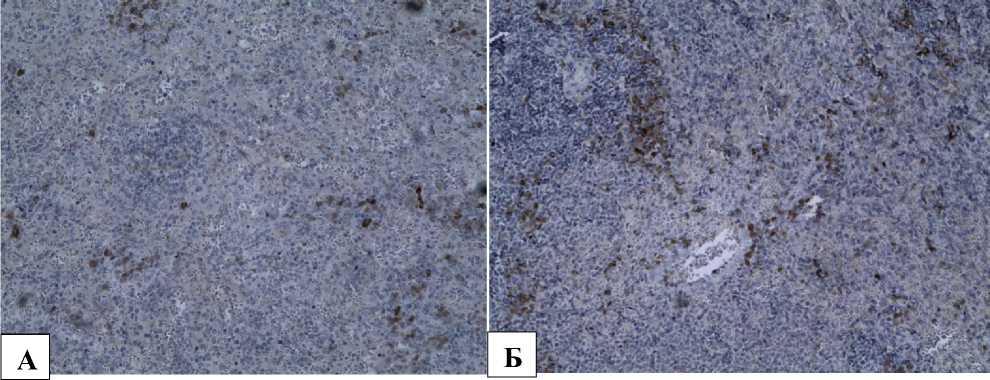

Клетки, экспрессирующие СD8+, преимущественно локализовались в красной пульпе селезенки у животных опытной группы (рис. 4). Наряду с этим не было установлено изменений количества Т-супрессоров у крыс, подвергшихся острой интоксикации, по сравнению с животными группы контроля.

Рис. 4. Распределение CD8+ лимфоцитов в селезенке крыс контрольной и опытной групп: А – распределение CD8+ лимфоцитов в селезенке крыс контрольной группы (ув. × 200); Б – распределение CD8+ лимфоцитов в селезенке крыс опытной группы (ув. × 200)

Выводы. При экспериментальном остром отравлении животных неоникотиноидным препаратом «Конфидор Экстра» в дозе 53,6 мг/кг через 7 суток в селезенке наблюдается увеличение площади периартериальных лимфоидных влагалищ, являющихся Т-зоной белой пульпы органа, а также маргинальной зоны, где происходит контакт токсикантов с иммунокомпетентными клетками. Иммуногистохимическое типи-рование показало увеличение общей популяции Т-лимфоцитов. Повышение количества хелпер-ных СD4+ T-клеток свидетельствует об усилении аутоиммунных реакций в органе, усугубляющих токсическое действие неоникотиноидов на организм животных.

Список литературы Т-клеточный состав селезенки у крыс при остром отравлении "Конфидором Экстра"

- Шабунин С.В., Беляев В.И., Бузлама С.В. Экотоксиканты, распространение, профилактика и лечение//Ветеринария. -2014. -№ 7. -С. 3-8.

- Патоморфологические исследования при отравлении овец пестицидом из группы неоникотиноидов на фоне применения лечебных средств/В.И. Егоров, К.Ф. Халикова, Г.Р. Ямалова //Актуальные проблемы современной ветеринарной науки и практики: мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Краснодар. науч.исслед. ветеринар. ин-та. -Краснодар, 2016. -С. 30-33.

- Бойко Т.В., Герунов Т.В., Гонохова М.Н. Диагностика отравлений животных неоникотиноидами и синтетическими пиретроидами//Вестн. Омского ГАУ. -2013. -№ 1 (9). -С. 63-65.

- Макалиш Т.П. Морфофункциональные особенности селезенки при воздействии на организм факторов различного генеза//Таврический медико-биологический вестник. -2013. -Т. 16, № 1 (61). -Ч. 1. -С. 265-269.

- Волков В.П. Функциональная иммуноморфология селезенки в возрастном аспекте//Инновации в науке: сб. ст. по мат-лам XLVI Междунар. науч.-практ. конф. -Новосибирск: Изд-во СибАК, 2015. -№ 6(43). -С. 121-124.

- Гонохова М.Н., Бойко Т.В., Ельцова А.А. Сравнительная цитоморфологическая характеристика селезенки крыс при воздействии пестицидов//Современные проблемы науки и образования. -2013. -№ 6. -URL: www.science-education.ru/113-11074 (дата обращения: 10.12.2013).

- Красильщикова М.С., Белозерцева И.В. Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными . -URL: http://ruslasa.ru/wpcontent/uploads.pdf.