Таежные глеево-дифференцированные почвы на почвенной карте РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн в системе классификации почв России 2004 г.

Автор: Ананко Т. В., Герасимова М. И., Савицкая Н. В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 113, 2022 года.

Бесплатный доступ

Самый большой ареал таежных глеево-дифференцированных почв на Почвенной карте РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн находится на севере Западной Сибири. Отдельные малые ареалы встречаются на северо-западе Европейской России, в Восточной Сибири и на Северо-Востоке. Неоднозначность перевода глеево-дифференцированных почв в систему и идеологию классификации почв России (2004 г.) связана с широким разнообразием экологических условий и вариабельностью морфологических, физико-химических и химических свойств этих почв в разных их ареалах. Путем сравнения свойств таежных глеево-дифференцированных почв, приведенных в Программе карты 1972 г. и региональных работах, с диагностическими критериями типов почв в разных отделах классификации определялось их место и название. В результате таежные глеево-дифференцированные почвы средней и северной тайги Западной Сибири вошли в несколько отделов: слабо дифференцированные и слабо оглеенные почвы с бурым профилем - в отдел органо-аккумулятивных почв; их более гидроморфные варианты - таежные глеево-дифференцированные торфянистые - в отдел глееземов, тип торфяно-глееземы; почвы с морфологически дифференцированным профилем при наличии у них характерной криогенной структуры - в отдел криометаморфических почв - светлоземы и светлоземы иллювиально-железистые глееватые; и в отдел структурно-метаморфических почв - тип элювиально-метаморфические, если криогенная структура отсутствует. В северо-западном ареале глеево-дифференцированные почвы приурочены к ленточным глинам и соответствуют (дерново)-элювиально-метаморфическим глееватым почвам.

Анализ картографических единиц, региональный подход, свойства почв, диагностика глееземов, разнообразие условий почвообразования

Короткий адрес: https://sciup.org/143179663

IDR: 143179663 | УДК: 638.47 | DOI: 10.19047/0136-1694-2022-113-5-30

Текст научной статьи Таежные глеево-дифференцированные почвы на почвенной карте РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн в системе классификации почв России 2004 г.

Обновление Почвенной карты РСФСР 1988 г. масштаба 1 : 2.5 млн, проводимое в Почвенном институте им. В.В. Докучаева, начинается с перевода легенды и содержания карты в идеологию и номенклатуру классификации почв России (Классификация…, 2004 (КиДПР); Полевой определитель…, 2008). Различия в подходах к классификации почв и появление новой информации со времени создания карты были причинами пересмотра названий почв в ряде случаев, и/или изменений состава почв в контурах карты в разных регионах. Примеры достаточно радикальных изменений, т. е. переименования почв и разделения одной картографической единицы на несколько единиц легенды были рассмотрены ранее (Ананко и др., 2017; Конюшков и др., 2020). Такими единицами легенды Почвенной карты РСФСР 1988 г. (далее ПКРФ) являются таежные глеево-дифференцированные почвы с уточняющим названием глееземы и слабоглеевые дифференцированные, в том числе оподзоленные таежные и их торфянистые аналоги; они имеют индексы Го и Гот, соответственно, в легенде и на карте. Наиболее детально эти почвы были изучены Н.А. Караваевой в средней тайге Западной Сибири (1973; 1982), и ее представления о них в основном используются в данной статье. Как основное название рассматриваемых почв, так и уточняющее, можно считать паллиативными.

Сложность и неоднозначность перевода этих почв в систему КиДПР связана с несколькими причинами: во-первых, в классификации почв России не используются “ландшафтные” названия, в данном случае – “таежные”; во-вторых, механизм дифференциации профиля глеевых почв, или глееземов, недостаточно ясен; почвы, представляющие эту единицу легенды, показаны на карте в разных регионах – мерзлотных и немерзлотных, с разной степенью континентальности климата и переувлажнения, на породах разного гранулометрического состава и под разной растительностью; наконец, диагностика этих единиц легенды в Программе карты (1972) очень неопределенна. Так, исходя из описания свойств почв, приведенного в Программе, таежные глееводифференцированные почвы могут изменяться в зависимости от региона от сильно оглеенных с горизонтом G до слабо оглеенных по всему профилю с признаком g. При этом в одних случаях огле-ение постепенно слабеет с глубиной к неоглеенной породе, в других – оно усиливается до стабильно оглеенной породы. Кроме того, морфологически и химически элювиально-иллювиальная дифференциация профиля может быть выражена как отчетливо, так и очень слабо. Очевидно, что эта единица легенды объединяет почвы с разными свойствами и должна переводиться в систему КиДПР по-разному.

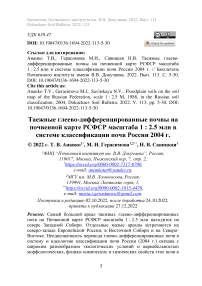

Самый обширный ареал таежных глеево-дифференцированных почв находится на севере Западной Сибири (рис. 1). Небольшими ареалами эти почвы встречаются также на северо-западе Европейской России, в мерзлотных областях Восточной Сибири и Северо-Востока.

Таежные глеево-дифференцированные почвы на Почвенной карте РСФСР масштаба 1:2.5 млн.

Таежные глеево-дифференцированные почвы, преобладающие в полигонах

Таежные глеево-дифференцированные торфянистые почвы, преобладающие в полигонах

Таежные глеево-дифференцированные и таежно-глеево-дифференцированные торфянистые почвы, сопутствующие в полигонах

Таежные глеево-дисЬЛеоенииоованные почвы в коиогенных комплексах

ПОЧВЫ

(D

Th .S

« О Й

На почвенной карте в Атласе Ханты-Мансийского автономного округа (Атлас ХМАО, 2004) почти все таежные глееводифференцированные почвы Западной Сибири, вплоть до широтного отрезка долины Оби, были переведены в отдел криомета-морфических почв (Тонконогов, 2004) , что вызывает определенные сомнения.

Обращение к литературным материалам иллюстрирует широкий спектр названий почв, которые по своим свойствам и пространственной приуроченности коррелируют с таежными глееводифференцированными почвами (табл. 1). Почти во всех авторских названиях почв “глеевые” элементы сочетаются с указанием дифференцированности профиля, оподзоленности, элювиирова-ния. Уточнению классификационного положения таежных глееводифференцированных почв на ПКРФ в системе классификации почв России посвящена настоящая статья.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом географо-генетического анализа является элемент содержания почвенной карты 1988 г.: единица легенды “таежные глеево-дифференцированные почвы” и ее торфянистый аналог с их ареалами на карте, а также опубликованные морфологические описания разрезов и результаты анализов физико-химических свойств таежных глеево-дифференцированных почв, имеющиеся для тех регионов России, где эти почвы выделены на ПКРФ. Дополнительно привлекались картографические материалы, информация о почвообразующих породах с исходной ПКРФ.

Методом исследования принято сравнение свойств таежных глеево-дифференцированных почв в их представлении в Программе карты и в региональных материалах с диагностическими критериями разных почв в классификации почв России.

Сравнивались таежные глеево-дифференцированные почвы в картографических единицах ПКРФ – полигонах ее цифровой версии, с почвами, охарактеризованными в публикациях по территориям, соответствующим полигонам карты или максимально близким к ним. Решения о переименовании почв, точнее, интерпретации свойств почв в отношении их соответствия критериям выделения типов или подтипов почв, имеющихся в КиДПР, при- нимались путем создания формул профилей почв.

Таблица 1. Названия почв в региональных публикациях, ареалы которых соответствуют на карте таежным глеево-дифференцированным почвам (в том числе торфянистым).

Table 1. Names of soils, which areas correspond to mapping units of taiga gley-differentiated soils (peat ones included) in regional publications.

|

Названия почв в публикациях |

Регион |

Авторы |

|

Типичные таежно-поверхностноглеевые; охристо-элювиальноглеевые; подзолисто-элювиальноглеевые |

Западная Сибирь: Тюменская область. |

Долгова, Гаврилова, 1971; Атлас Тюменской области, 1971 |

|

Элювиально-глееватые; торфянисто-элювиально-глеевые; подзолистые элювиально-глееватые Глееземы таежные дифференцированные |

Западная Сибирь: Сосьвинское Приобье |

Караваева, 1973 Караваева, 1982 |

|

Подзолистые поверхностно-глееватые |

Западная Сибирь: Среднеобская низменность |

Гаджиев, Овчинников, 1977 |

|

Таежные поверхностно-глееватые |

Северо-Запад европейской России: Карелия, долина Онеги |

Руднева, 1984 |

|

Элювиальные; дерново-элювально-глеевые, псевдоглеи |

Северо-Запад Европейской России |

Матинян, 2003 |

|

Мерзлотные северо-таежные глееватые Мерзлотные северо-таежные оподзоленные Криоземы глееватые оподзоленные |

Северная Якутия |

Еловская и др., 1979 Еловская, 1987 |

|

Таежные элювиально-глеевые, в том числе оподзоленные |

Магаданская область |

Наумов, Игнатенко, 1990; Наумов, 1976 |

|

Глее-мерзлотно-таежные Подзолистые мерзлотные оглеенные Подзолистые пропитанно-иллювиально-гумусовые глубинно-глееватые мерзлотные |

Магаданская область Магаданская область |

Наумов, 1976 Наумов, 1977 |

Исходными были формулы – перечни горизонтов и признаков в Программе карты, они дополнялись и/или корректировались сведениями из региональных публикаций и контролировались обращением к условиям почвообразования: положением полигона в определенной (под)зоне и определенных литолого-геоморфологических и мерзлотных условиях. Принимался также во внимание состав почвенного покрова полигонов в базе данных ПКРФ. В результате формировалось название почвы для обновленной легенды.

На исходной карте имеется 151 полигон, где таежные глеево-дифференцированные почвы являются преобладающими (первая почва soil0); вместе с торфянистыми таежными глеево-дифференцированными почвами – 186 полигонов, и 38 полигонов, в которых они являются сопутствующими (soil1, soil2, soil3); с учетом торфянистых вариантов – 77 полигонов. В 44 полигонах данные почвы находятся в составе комплексов. Итого, на ПКРФ показано 307 полигонов таежных глеево-дифференцированных почв. Напомним, что количество всех почвенных полигонов в базе данных ПКРФ составляет 25 711.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основные ареалы таежных глеево-дифференцированных почв локализованы на ПКРФ следующим образом: (1) на севере Западной Сибири в пределах Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов, а также в приенисейской части Красноярского края; (2) на северо-западе европейской России: в Карелии, Архангельской и Новгородской областях; (3) на севере Средней и Восточной Сибири в пределах Якутии; (4) на Северо-Востоке в Магаданской области и Корякском автономном округе (рис. 1). Рассмотрим особенности почв и почвенного покрова этих ареалов как обоснование для перевода почв в систему КиДПР.

Западносибирский ареал

Ареал охватывает обширную территорию средне-и северотаежной подзон региона (рис. 1). Детальная характеристика почв западной части ареала, на примере Сосьвинского Приобья, где сосредоточено максимальное количество полигонов глеево-диффе- ренцированных почв, дана в работе Н.А. Караваевой “Почвы тайги Западной Сибири” (1973). По степени дифференцированности профиля Н.А. Караваева делит их на две группы. Почвы со слабо дифференцированным профилем отнесены к элювиально-глееватым. Они формируются под коренными темнохвойными или производными светлохвойными кустарничково-зеленомошными лесами на хорошо дренированных ровных участках водораздельных равнин. Почвообразующие породы относятся преимущественно к средне- и тяжелосуглинистым, встречаются также валунно-галечниковые суглинки и обратные двучлены (Почвенная карта…, 1988).

В профиле почв под органогенным горизонтом со средней мощностью 7–10 см залегает серия бурых и коричнево-бурых горизонтов тонкослоистого сложения со слабыми признаками огле-ения в виде сизоватых мелких пятен и разводов на общем не огле-енном фоне. С глубины 50–80 см оглеение усиливается, но остается стабильным, не превышая условного уровня глееватости: бледные сизые и ржавые пятна и разводы на общем буром фоне. Авторская формула профиля: О-Bg 1 -Bg 2 -BCg-Cg не отражает его дифференциации или оподзоленности. Однако среди основных профилеобразующих процессов, наряду с разложением растительных остатков и формированием мощных оторфованных горизонтов, Н.А. Караваева отмечает незначительное элювиальноиллювиальное перераспределение валовых форм оксидов железа и алюминия, что совпадает с диагностическими свойствами таежных глеево-дифференцированных почв, приведенными в Программе карты (1972) . Минеральная масса горизонтов оглеена слабо. Почвы характеризуются также кислыми и слабокислыми значениями рН, ненасыщенностью, высоким содержанием гумуса и оксалаторастворимых соединений железа и алюминия в верхних минеральных горизонтах, слабым перераспределением их по профилю.

Перевод почв в систему КиДПР затруднен тем, что перечисленные свойства не позволяют отнести их ни к отделу глеевых почв, так как в их профиле отсутствует диагностический горизонт G, ни к отделу гидроморфных неглеевых почв – криоземов, так как в них не упоминаются криогенные нарушения почвенного профиля; кроме того, в этом регионе многолетняя мерзлота отсутствует в минеральных почвах и встречается только в болотах (Геокриологические условия Западно-Сибирской…, 1967).

В.Д. Тонконогов отмечает, что глеево-дифференцированные почвы средней тайги западнее верхней Оби по морфологическому облику напоминают буроземы. Было высказано предположение, что их формирование связано “с близостью Урала и поступлением на равнину материала, относительно обогащенного минералами, способными к выветриванию в процессе почвообразования” (Тонконогов, 2010, стр. 193). Другое классификационное решение – отнесение их к отделу криометаморфических, было принято В.Д. Тонконоговым на Почвенной карте Ханты-Мансийского автономного округа (Атлас…, 2004). Оно обосновывалось наличием очень слабой цветовой и глинистой дифференциации профиля, и, что еще более важно, характерной творожистой или мелкоорехо-ватой острореберной структурой в срединных горизонтах. Предположение о буроземной природе глееземов дифференцированных севера Западной Сибири не согласуется с зональным положением почв и некоторыми их свойствами. Буроземы, как известно, формируются в узком ареале хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, а рассматриваемые почвы приурочены к средней и северной тайге. В профиле почв отсутствуют гумусовые горизонты AY или AU, что является обязательным диагностическим элементом буроземов (Классификация…, 2004) . Кроме того, характерное для буроземов метаморфическое оглинивание срединных горизонтов не подтверждается гранулометрическим анализом рассматриваемых почв: им свойственно равномерное распределение тонких фракций по профилю. Отнесение таежных глеево-дифференцированных почв Сосьвинского Приобья со слабо дифференцированным профилем к криометаморфическим также не подтверждается описаниями почвенных разрезов, приведенными в работе Н.А. Караваевой (1973) : специфическая криогенная структура в них отсутствует.

Одним из возможных вариантов классификационного решения в системе КиДПР для этой группы таежных глеево-дифференцированных почв, имеющих наиболее однородный профиль, является отнесение их к отделу органо-аккумулятивных почв: в них отсутствуют срединные диагностические горизонты, которые могли бы быть сформированы четко выраженными горизонтообразующими процессами. Ясно выражено слабое оглеение, обычно диагностирующее подтипы в различных отделах КиДПР. По характеру верхнего горизонта, который может быть определен в системе КиДПР как торфяный с элементами опадо-подстилочного О, грубогумусовый АО, перегнойный Н или как их сочетание, глеево-дифференцированные почвы могут быть названы торфянистыми (грубогумусовыми, перегнойными) глееватыми; дополнительно, при наличии слабой дифференциации профиля по железу или илистой фракции, соответственно, – ожелезненными или глини-сто-иллювиированными почвами; профиль: O(AO, H)-АСg-Cg.

С ухудшением дренированности профиля ареалы глееводифференцированных почв сменяются ареалами их торфянистых вариантов. По материалам Н.А. Караваевой (1973) в них нарастает мощность органических горизонтов до 15–20 см, усиливается оглеение, появляется массивность сложения, вязкость, тиксотроп-ность. Минеральные горизонты описываются как буровато-сизые, сизо-ржавые. Между верхним горизонтом и сильно оглеенной толщей есть небольшой мощности (3–5 см) бурый слой с отчетливой гумусовой прокраской – пропиткой. Морфологический профиль имеет строение (O)Т-Gox,hi-G-CG, и почвы определяются по КиДПР как торфяно-глееземы потечно-гумусовые. По своим физико-химическим свойствам они близки описанным выше; элювиально-иллювиальная дифференциация практически отсутствует. При еще большем увлажнении торфяно-глееземы замещаются торфяными олиготрофно-глеевыми почвами верховых болот с мощностью торфа > 50 cм (профиль ТО-ТТ-G).

По данным Л.С. Долговой и И.П. Гавриловой (1971), проводивших исследования в северной части ареала глееводифференцированных почв под лиственнично-еловыми редколесьями, прослеживается та же закономерность: процесс оглеения в почвах (авторское название – таежно-поверхностно-глеевые) усиливается. В профиле с глубины 60 см обнаруживается мерзлота, а минеральные горизонты описываются как серовато-сизые и сизоголубоватые. Мощность оторфованной подстилки в среднем составляет 8–10 см, и торфянистые глееватые суглинистые и глини- стые почвы закономерно сменяются к северу глееземами типичными или торфяно-глееземами.

В условиях лучшей дренированности почвенного профиля на приречных склонах водораздельных равнин, высоких террасах, вершинах холмов и увалов элювиально-глееватые почвы замещаются подзолистыми элювиально-глееватыми почвами с отчетливой морфологической дифференциацией профиля (Караваева, 1973). На ПКРФ они также отнесены к таежным глееводифференцированным оподзоленным. От рассмотренной выше группы морфологически не дифференцированных почв они отличаются наличием светло-серого горизонта А2g, мощностью в среднем 3–5 см и иллювиального горизонта Вg часто самого яркого в профиле охристой или ржаво-бурой окраски. В минеральных горизонтах в интервале глубин 10–80 см отмечается икрянистая или острореберно-мелкоореховатая структура. Глееватость выражена слабо в срединных горизонтах и нарастает с глубиной. Авторская формула профиля Ао-А2g-В-Вg-ВСg-Cg (Караваева, 1973). Отбеленный и иллювиальный горизонты отличаются от аналогичных горизонтов подзолистых почв европейской России рядом свойств: горизонт А2 уплотнен, имеет тяжелый гранулометрический состав, четко выраженное тонкослоеватое сложение; в то же время горизонт В характеризуется отсутствием повышенного уплотнения, не имеет многопорядковой ореховато-призмати-ческой структуры, характерной для “классических” текстурнодифференцированных почв (Классификация…, 2004). При наличии цветовой и структурной дифференциации профиля, дифференциации по илу не происходит, его содержание либо распределено равномерно по профилю, либо оно оказывается даже более высоким в горизонте А2 чем в иллювиальном. На основании данных валового и минералогического анализа илистой фракции под-золисто-элювиально-глееватых почв Н.А. Караваева делает вывод о слабом развитии в горизонте А2 подзолообразования. Позднее она убирает термин “подзолистые” из названия этих почв, оставляя только глееземы таежные дифференцированные (Караваева, 1982). Отмеченная дифференциация почвенного профиля связывается с образованием при выветривании первичных минералов оксалаторастворимых соединений железа и их мобилизацией в осветленном горизонте в период максимального переувлажнения. Они осаждаются в горизонте В в соответствии с периодически существующими в нем окислительными условиями.

В терминах КиДПР процесс интерпретируется следующим образом: осветленный горизонт несет черты как подзолистого горизонта Е, так и элювиального EL, а иллювиальный горизонт не отвечает диагностическим критериям текстурного горизонта BT. Его структура – икрянистая, творожистая, мелкоореховатая, характерна для криометаморфического горизонта CRM, в котором глееватость по определению выражена слабо. По данным Н.М. Федоровой (Федорова, 1970) , средняя часть профиля таких почв представляет собой зону наиболее активных фазовых превращений влаги в замерзшей почве, влияющих на структурообра-зование. На основании изложенного, профилю рассматриваемых почв придается следующая формула: O-Eg(ELg)-BF(g)-CRMg-Cg, – и почвы могут быть отнесены к светлоземам иллювиальножелезистым глееватым. В некоторых случаях иллювиальножелезистый горизонт отсутствует, и почвы относятся к светлозе-мам глееватым.

Морфологически дифференцированные, преимущественно легкосуглинистые почвы были изучены И.М. Гаджиевым и С.М. Овчинниковым (1977) в бассейнах притоков Оби Большого Югана и Ваха и названы подзолистыми поверхностно-глееватыми. Их ареалы совпадают с ареалами глееземов дифференцированных на ПКРФ в пределах Среднеобской низменности. По мнению авторов, несмотря на некоторое сходство по морфологическим, физико-химическим и химическим свойствам с подзолистыми почвами, они значительно отличаются от них, прежде всего, слабым проявлением подзолообразования при ясной морфологической дифференциации профиля. Интенсивность оглеения авторами оценивается на уровне признака глееватости (g). В то же время в минеральных горизонтах таежных глеево-дифференцированных почв не формируется характерная криогенная структура. Она описывается как слоеватая, неясно комковатая, поэтому легкосуглинистые дифференцированные глееземы этой части ареала не могут быть отнесены к светлоземам. Возможное классификационное решение – элювиально-метаморфические почвы.

Таким образом, исходные таежные глеево-дифференцированные почвы Западно-Сибирского ареала на ПКРФ разделяются на несколько групп. В пределах Сосьвинского Приобья в автономных условиях без дополнительного поверхностного увлажнения на суглинистых и глинистых озерных и аллювиальных отложениях формируются морфологически очень слабо дифференцированные и оглеенные почвы, которые предлагается относить к органо-аккумулятивному отделу. При затрудненном дренаже в пределах средней и северной тайги, а также на границе с лесотундрой процесс оглеения становится доминирующим, и исходные глеево-дифференцированные торфянистые почвы переходят в отдел глеевых как глееземы и торфяно-глееземы. В противном случае, при улучшении дренированности почвенного профиля усиливается его дифференциация, и почвы диагностируются как светлоземы глееватые или светлоземы иллювиально-железистые глееватые в отделе криометаморфических почв. Главным аргументом в пользу отнесения почв к светлоземам является криогенная острореберно-мелкоореховатая или икрянистая, иногда даже мелкозернистая структура срединного горизонта. Она формируется в таежных почвах Западной Сибири, преимущественно среднесуглинистых, только при определенном режиме увлажнения и промерзания – оттаивания. Об ограниченности распространения почв криометаморфического отдела Среднеобской низменности на легкосуглинистых отложениях делают вывод и некоторые другие авторы (Аветов и др., 2012) . Почвы части ареала таежных глеево-дифференцированных почв в Приобье в пределах Среднеобской низменности при отсутствии криогенной структуры в минеральных горизонтах могут быть классифицированы как элювиально-метаморфические.

Восточноевропейский ареал

Небольшой ареал таежных глеево-дифференцированных почв имеется на ПКРФ на северо-западе Европейской России (рис. 1). В Карелии они были описаны Е.Н. Рудневой и названы таежными поверхностно-глееватыми (Руднева, 1984). На Почвенной карте Архангельской области ареалы таежных глееводифференцированных почв ПКРФ совпадают с ареалами единицы легенды “подзолистые и подзолы поверхностно-глееватые на ленточных глинах” (Атлас Архангельской области, 1976). Все остальные глеево-дифференцированные почвы этого региона также коррелируют на ПКРФ с тяжелосуглинисто-глинистыми озерно-аллювиальными отложениями, преимущественно с ленточными глинами. Характерны также среднетаежные еловые зеленомошные леса.

Приводим подробное описание Е.Н. Рудневой типичного разреза глеево-дифференцированных почв как пример подходов к интерпретации свойств почв благодаря наличию их детального описания.

Разрез заложен в заповеднике “Кивач”. Органическая часть профиля включает оторфованную подстилку и тонкий перегнойный слой (потери при прокаливании 60–70%) общей мощностью 5–7 см. Ниже следует фрагментарный светлосерый глинистый подгоризонт А 1 А 2 мощностью 1–2 см, рыхлого сложения с непрочной чешуйчатой структурой. Горизонт АВh неоднородной окраски (от тускло-бурой до коричневато-охристой), мощностью 10–15 см, комковато-зернистый в сухом состоянии, творожистый – во влажном, содержит много органо-железистых стяжений, заметны признаки вмывания органического вещества. Следующий контактно-осветленный горизонт (IIА 2 g) мощностью 25–30 см, буровато-палевый, местами палево-белесоватый, плотный, бесструктурный с большим количеством конкреций, постепенно сменяется серовато-бурым очень плотным (почти слитым) с неясно выраженным ленточным сложением трещиноватым горизонтом (трещины заполнены пылеватым и глинистым веществом) мощностью 40–50 см (IIВt,g), переходящим в тонкослоистую ленточную глину палево-белесого цвета (IIВtC). Авторская формула профиля: 0-А0-А 1 А 2 -АВh-IIА 2 g-IIВtg-IIВtC-C.

Е.Н. Рудневой отмечены особые свойства этих почв: отсутствие оподзоливания или слабое его проявление, наличие оптически ориентированных глин по стенкам пор и трещин, высокое содержание подвижных форм железа и алюминия в верхней части профиля, большое количество микроконкреций в контактно-оглеенном горизонте, осаждение подвижных соединений в нижней части профиля. Пониженное содержание ила в верхних гори- зонтах связано не только с процессами переноса тонкодисперсных частиц по вертикальным трещинам в результате лессиважа, но и с исходной неоднородностью ленточных глин. Можно предположить, что с ней также связано контактное оглеение.

В системе диагностических горизонтов и признаков КиДПР профиль Е.Н. Рудневой интерпретируется следующим образом. Сочетание оторфованной подстилки с перегнойным слоем можно определить как грубогумусовый или торфянисто-перегнойный горизонт, либо сохранить его прежнее название “торфяноподстилочный” (О); подгоризонт А1А2 соответствует горизонту ELg, хотя и маломощному. Тонкая горизонтальная слоистость ленточных глин, по-видимому, сильно ограничивает вертикальную миграцию, следовательно, и мощность элювиального горизонта. Нижележащий горизонт А1В с комковато-зернистой структурой в сухом состоянии и творожистой во влажном состоянии может быть образован несколькими процессами. С одной стороны, он расположен на небольшой глубине, и в нем содержится значительное количество корней, много бактериальной и грибной микрофлоры (Руднева, 1984), поэтому хорошо выраженная структура имеет педогенную природу. С другой стороны, его бурый или коричнево-охристый цвет, осаждение в нем подвижных органожелезистых комплексов свидетельствуют о его метаморфической природе, а переменный характер водного режима, частые процессы промерзания – оттаивания в весенне-осенний период не исключают участия криогенных процессов в формировании структуры этого горизонта. По КиДПР, он может быть метаморфическим горизонтом BM с признаками железистой модификации аль-фегумусового (f) и “обязательной” глееватости. Возможны также элементы криометаморфического признака (crm). Профиль в целом может быть представлен как: O(АО)-ELg-BМf,g, (crm)-IIDek,td,nn. В итоге почва определена как элювиальнометаморфическая (грубогумусовая) ожелезненная, глееватая на ленточной глине. Признаки, связанные со свойствами породы, в частности контактное осветление, заполнение трещин иллювииро-ванной глиной, относятся к конкретному профилю и могут не вводиться в перевод легенды ПКРФ. Ранее к аналогичным выводам пришла Н.Н. Матинян, исследуя поверхностно-оглеенные почвы на ленточных глинах на северо-западе Европейской России. Основным профилеобразующим процессом она считает “глеевую мобилизацию химических соединений и удаление их из профиля преимущественно боковым внутрипочвенным стоком” (Матинян, 2003). Остальные процессы, свойственные таежным почвам, – оподзоливание, лессиваж, оглинивание – являются сопутствующими, не оказывающими серьезного влияния на дифференциацию почвенного профиля. Поэтому она выводит их из группы подзолистых почв и называет псевдоглеями. В КиДПР им соответствуют элювиально-метаморфические и дерново-элювиально-метаморфические почвы.

Таким образом, глееземы дифференцированные таежные в условиях более теплого и менее континентального климата северо-запада Европейской России интерпретируются как почвы отдела структурно-метаморфических почв – элювиально-метаморфические, в которых формирование структуры связано преимущественно с почвенными процессами.

Восточно-Сибирский и Северо-Восточный ареалы

Таежные глеево-дифференцированные почвы этих ареалов показаны на ПКРФ на равнинах, в долинах рек и межгорных впадинах на легкосуглинистых, в том числе валунно-галечниковых, отложениях, реже на средних суглинках и плотных породах в горах, что существенно отличает их от почв других ареалов, приуроченных к тяжелым почвообразующим породам. Большая часть этих почв входит в состав полигонально-трещинных и неупорядоченно-пятнистых комплексов; всего таких полигонов на карте 29; полигонов с однородным составом почв – 20. Главным отличием почв этих ареалов от описанных выше является наличие льдистой мерзлоты, “замыкающей” профиль, что было отражено еще одной единицей легенды в Программе ПКРФ “глееземы дифференцированные (в том числе оподзоленные) глеевые и глееватые мерзлотные”, но в окончательный вариант легенды она не вошла. Занимая по своим свойствам промежуточное положение между собственно подзолистыми оглеенными, гомогенными глеевыми и гидроморфными неглеевыми почвами, рассматриваемые почвы относились в региональной литературе и на картах к разным морфогенетиче- ским группам: глееземов, криоземов, текстурно-дифференцированных почв (Еловская и др., 1979; Еловская, 1987; Петрова, 1971; Тетерина, 1972; Наумов, 1971, 1976, 1977; Наумов, Игнатенко, 1990; Наумов, 1993) (табл. 1).

В Якутской части ареала глеево-дифференцированным почвам по их географической приуроченности на карте, а также диагностическим свойствам соответствуют мерзлотные северотаежные оподзоленные почвы, выделяемые авторами как на равнинах, так и в горах (Атлас сельского…, 1989; Еловская, 1979; Наумов, 1976) . Ввиду малочисленности материалов с подробными морфологическими описаниями и анализами физико-химических свойств этих почв, выводы об их классификационной принадлежности в системе КиДПР носят предварительный характер. Почвы формируются в условиях наилучшего дренажа, по сравнению с другими таежными глеевыми почвами региона. Растительные сообщества однообразны и представлены бруснично-моховыми и лишайниково-моховыми лиственничными лесами и редколесьями с ерником; в травянистом ярусе – багульником, голубикой, хвощами. Микрорельеф может быть выражен отчетливо или очень слабо.

Авторская формула профиля: А0-А0А1-(А1А2, А2В, А2)-В1g-ВСg-⊥Сg (Еловская, 1987). Не исключается формирование и собственно осветленного элювиального горизонта А2 буровато-серого или белесо-серого цвета, в котором часто наблюдается слабая гле-еватость в виде светло-охристых и сизоватых пятен; с глубиной оглеение усиливается. Горизонты А0-А0А1 маломощны (в сумме 4–5 см), горизонты А2Вg и В1 бурого цвета с хорошо выраженной структурой, при этом горизонт А2Вg неоднородно окрашен, есть сизоватые и светло-охристые пятна. Нижележащие горизонты имеют более легкий гранулометрический состав, не оглеены или оглеены очень слабо, и структура не выражена. Криогенные нарушения почвенного профиля и тиксотропные свойства также не наблюдаются. По данным гранулометрического анализа распределение илистых частиц или равномерное по профилю или со слабо выраженным максимумом в его средней части. Валовые формы оксидов железа и алюминия такого перераспределения не обнаруживают в равнинных почвах, но четко фиксируются в гор- ных. Значения рН изменяются от кислых в верхних горизонтах до почти нейтральных в нижних. Характерной особенностью этих почв является угловато-мелкокомковатая или зернистая структура в срединных горизонтах. Формулу профиля по КиДПР можно представить таким образом: Oh(АО)-CRMe,g(Еg)-CRMg-⊥ВCg-Сg, – и почвы могут быть отнесены к грубогумусовым криомета-морфическим оподзоленным глееватым или к светлоземам.

На Северо-Востоке почвы, близкие по свойствам и географической приуроченности к таежным глеево-дифференцированным, в том числе оподзоленным, назывались по-разному (табл. 1). Среди них глее-мерзлотно-таежные и подзолистые мерзлотные оглеенные почвы были детально описаны Е.М. Наумовым (Наумов, 1993) . Профиль первых очень слабо дифференцирован, характеризуется преобладанием бурых тонов в окраске в сочетании с сизоватыми и ржавыми пятнами. Отмечается тиксотроп-ность, надмерзлотная верховодка, четкие криогенные признаки в профиле и на поверхности почвы; перераспределение тонких фракций, валовых и несиликатных форм железа и алюминия по профилю выражено незначительно. Органические горизонты торфянистые или торфянисто-перегнойные. Срединные горизонты характеризуются зернисто-крупитчатой или творожистой структурой. Сочетание четко выраженных криогенных признаков с криометаморфической структурой минеральных горизонтов свидетельствует о переходном характере этих почв, которые могут быть отнесены либо к криоземам криометаморфизованным глее-ватым со строением профиля О(h)-CRg,crm-Cg, либо к органо-криометаморфическим глееватым криотурбированным почвам; строение профиля О(h)-CRMg,@-C.

Подзолистые мерзлотные оглеенные почвы характеризуются ясной морфологической дифференциацией, элювиально-иллювиальным распределением ила, оксидов железа и алюминия по профилю. Под осветленным серым белесоватым бесструктурным горизонтом залегает иллювиальный горизонт золотисто-желтого, кофейного или охристого цвета, который сменяется коричневобурым горизонтом с четко выраженной крупнозернистой или творожистой структурой. Предположительно, почвы могут быть отнесены к светлоземам иллювиально-железистым или иллювиаль- но-железисто-гумусовым, возможно также глинисто-иллювииро-ванным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Широкая трактовка диагностических свойств единицы легенды ПКРФ таежные глеево-дифференцированные (глееземы и слабо глеевые дифференцированные, в том числе оподзоленные таежные почвы) в Программе Почвенной карты СССР (1972) и географическая разобщенность их ареалов на карте вызвала необходимость регионального подхода для определения их аналогов в классификации почв России. Поиск аналогов предполагал наличие оглеения, слабую дифференциацию профиля и зависимость свойств почв от дренированности местности.

Проведенный анализ подтвердил, что единица легенды “таежные глеево-дифференцированные почвы” (и их торфянистые варианты) включает как почвы с простым морфологически почти недифференцированным профилем, так и почвы с осветленными горизонтами, слабо выраженными горизонтами иллювиирования альфегумусового типа или криометаморфическими горизонтами. Признаки оглеения отмечаются во всех почвах, как и отсутствие текстурного горизонта ВТ, что резко отделяет рассматриваемую группу почв от почв отдела текстурно-дифференцированных.

Самый большой ареал таежных глеево-дифференцированных морфологически не оподзоленных почв расположен в северо-и среднетаежной подзонах Западной Сибири. Описания почв этих территорий свидетельствуют об отсутствии в части почв диагностических срединных горизонтов, что позволяет отнести их к отделу органо-аккумулятивных. В слабо дренированных почвах усиливается оглеение, увеличивается мощность органических горизонтов, что на карте отражалось дополнением “торфянистые” к основному названию. В КиДПР они диагностируются как тип торфяно-глееземов в отделе глеевых почв. В условиях достаточной дренированности на суглинистых породах формируются почвы с осветленными горизонтами и срединными, имеющими элементы структуры, характерной для криометаморфического горизонта светлоземов.

Таблица 2. Результаты географо-генетической интерпретации таежных глеево-дифференцированных почв, в том числе торфянистых в формате классификации почв России.

Table 2. Results of geographical and genetic interpretation of taiga gley-differentiated soils (peat ones included) in terms of classification of soils of Russia.

|

Регион, зона |

Названия почв по КиДПР в условиях различного характера увлажнения |

|

|

только атмосферное |

дополнительное поверхностное или надмерзлотное |

|

|

Западная Сибирь, северная и средняя тайга |

Торфянистые глееватые на средних и тяжелых суглинках Светлоземы глееватые, светлоземы глееватые иллювиально-железистые на средних суглинках Элювиальнометаморфические глеева-тые на легких суглинках |

Торфяно-глееземы (потечно-гумусовые) |

|

Западная Сибирь, крайнесеверная тайга |

Глееземы и торфяно-глееземы |

Торфяно-глееземы |

|

Европейская Россия, северо-запад, средняя и южная тайга |

Элювиально - и дерновоэлювиальнометаморфические глеева-тые на глинах |

Глееземы и глеевые, перегнойные или торфянистые |

|

Восточная Сибирь, Северо-Восток, северная тайга |

Органо-криометаморфические глееватые и светлоземы глееватые, в том числе иллювиально-железистые на легких и средних суглинках, в том числе щебнистых Криоземы глееватые криометаморфизованные |

Глееземы перегнойные и торфяно-глееземы |

Таежные глеево-дифференцированные почвы восточноевропейского ареала переведены в элювиально-метаморфические (грубогумусовые) почвы в средней тайге и в дерново-элювиальнометаморфические почвы в южной тайге. В ареале рассматриваемых почв в Восточной Сибири и Северо-Востоке таежные глееводифференцированные почвы предварительно могут быть отнесены к отделу криоземов или криометаморфических почв (табл. 2). Названия всех почв содержат подтиповой признак “глееватые”, что отвечает их объединению в исходной легенде.

Список литературы Таежные глеево-дифференцированные почвы на почвенной карте РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн в системе классификации почв России 2004 г.

- Аветов Н.А., Аветян С.А., Дорофеева Е.И., Трофимов С.И. Автоморфные таежные почвы Среднеобской низменности // Почвоведение. 2012. № 7. С. 728-734.

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Опыт обновления почвенной карты РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн в системе классификации почв России // Почвоведение. 2017. № 12. С. 1411-1420. https://doi.org/10.7868/S0032180X17120024.

- Атлас Тюменской области. М.: ГУГК, Вып. 1. Москва-Тюмень, 1971. 198 с.

- Атлас сельского хозяйства Якутской АССР. М.: ГУГК, 1989. 117 с.

- Атлас Архангельской области. М.: ГУГК, 1976. 72 с.

- Гаджиев И.М., Овчинников С.М. Почвы средней тайги Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1977. 152 с.

- Генезис и свойства почв Томского Приобья. Томск: Томский ун-т, 1980. 168 с.

- Геокриологические условия Западно-Сибирской низменности М.: Наука, 1967. 214 с.

- Долгова Л.С., Гаврилова И.П. Особенности почв средне- и северотаежных подзон Западной Сибири (в пределах Тюменской области) // Природные условия западной Сибири. М: Моск. ун-т, 1971. С. 77-90.

- Еловская Л.Г., Петрова Е.И., Тетерина Л.В. Почвы Северной Якутии. Новосибирск: Изд-во Наука, Сиб. отд., 1979. 301 с.

- Еловская Л.Г. Классификация и диагностика мерзлотных почв Якутии. Якутск: АН СССР, СО, 1987. 172 с.

- Караваева Н.А. Почвы тайги Западной Сибири. М.: Наука, 1973. 166 с.

- Караваева Н.А. Заболачивание и эволюция почв. М.: Наука, 1982. 286 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 341 с.

- Конюшков Д.Е., Ананко Т.В., Герасимова М.И., Лебедева И.И. Актуализация содержания почвенной карты РСФСР масштаба 2.5 млн в формате классификации почв России для создания новой цифровой карты. Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2020. № 102. С. 21-48. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2020-102-21-48.

- Матинян Н.Н. Почвообразование на ленточных глинах озерно-ледниковых равнин северо-запада России. С-П.: С. Петербургский ун-т, 2003. 198 с.

- Наумов Е.М., Игнатенко И.В. Почвенная карта Магаданской области М 2.5 млн. М.: ГУГК, 1990. 2 листа.

- Почвенная карта Северо-Востока Евразии 1 : 2.5 млн. Е.М. Наумов / ред. Л.Л. Шишов, И.А. Соколов, Н.Н. Розов и др. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, РАСХН, 1993.

- Наумов Е.М. Объяснительная записка к листу О-56 “Магадан”, М.: Изд-во ВАСХНиЛ, Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 1977. 43 с.

- Наумов Е.М. Почвы Магаданской области и их агрохимическая характеристика // Агрохимическая характеристика почв СССР. Дальний Восток. АН СССР, Почв. Ин-т им. В. В. Докучаева. М.: Наука, 1971. С. 240-313.

- Наумов Е.М. Почвы и почвенный покров Юкагирского плоскогорья // Биологические проблемы Севера VII симпозиум (почвоведение, агрохимия мелиорация), Петрозаводск, 1976. С. 101-103.

- Петрова Е.И. Процессы подзолообразования в Южной Якутии // Почвенные и ботанические исследования в Южной Якутии. Якутск, Якутское книжное изд., 1972. С. 3-6.

- Полевой определитель почв России. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Почвенная карта РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн / под ред. В.М. Фридланда. М.: ГУГК, 1988. 16 листов.

- Почвенный покров и земельные ресурсы Российской Федерации. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2001. 400 с.

- Программа Почвенной карты СССР 1 : 2 500 000 / под ред. В.М. Фридланда. М: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 1972. 158 с.

- Руднева Е.Н. Влияние антропогенного фактора на свойства и гидротермический режим таежных поверхностно-глееватых почв // Почвы и почвенный покров лесной и степной зон СССР и их рациональное использование. Науч. Тр. Почвенного ин-та им. В.В. Докучаева. М., 1984. С. 84-94.

- Федорова Н.М. Температурный режим суглинистых почвогрунтов водоразделов Западной Сибири Сосьвинского Приобья и некоторые аспекты современного почвообразования // Почвоведение. 1970. № 3. С. 74-91.