Тахеометрическая съемка и построение 3D-моделей фортификационных объектов на юге Западной Сибири

Автор: Бородовский А.П., Давыдов Р.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Максимально объективная фиксация планиграфии земляных фортификационных сооружений является одним из первоначальных условий достоверности их описания и последующего анализа. Произведена тахеометриче-ская съемка с целью построения 3D-моделей земляных фортификационных сооружений различного типа (мысовых городищ - Чултуков Лог-9, острогов и редутов - Умревинский, Соляной Поворот). Работы включали инструментальную съемку на памятнике и обработку результатов съемки с построением 3D-моделей и указанием объектов. Съемка проводилась в различных ландшафтных зонах: низкогорье Алтая, северная лесостепь Верхнего Приобья, степная зона Среднего Прииртышья. Широкие хронологические рамки исследованных объектов (начало I тыс. н. э. - первая четверть XVIII в. н. э.) дают возможность наиболее объективной оценки эффективности метода.Результатом стало построение 3D-моделей площадок различных земляных фортификационных объектов (городищ, острогов, редутов). На них были выявлены как ранее визуально не прослеживаемые оборонительные сооружения (ров), так и характеристики огражденных площадок этих сооружений, зафиксированные в письменных источниках.

Фортификация, тахеометрическая съемка, 3d-моделирование, юг западной сибири, планиграфия земляных укреплений, использование особенностей рельефа

Короткий адрес: https://sciup.org/147243557

IDR: 147243557 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-3-9-21

Текст научной статьи Тахеометрическая съемка и построение 3D-моделей фортификационных объектов на юге Западной Сибири

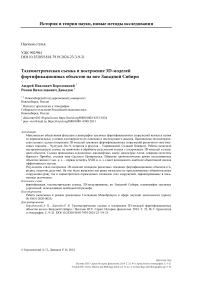

Укрепленные поселенческие комплексы (городища) появляются на юге Западной Сибири еще в эпоху бронзы, на рубеже II–I тыс. до н. э. Развитие этих объектов происходило в формате сооружения земляных ограждений, которые возводились либо на территориях, частично обладающих естественными препятствиями (мысами), либо на открытых площадках. Такая тенденция возведения земляных укреплений сохранялась с эпохи раннего железного века до позднего Средневековья. В раннее Новое Время, после вхождения территории юга Западной Сибири в Московское царство, а затем и в Российскую империю, здесь получила распространение европейская фортификационная традиция. При этом основную роль при изучении комплексов с земляными оборонительными сооружениями всегда играли корректность и точность их топографического отражения. Первоначальная съемка планов древних фортификационных объектов на территории юга Западной Сибири осуществлялась еще в первой четверти XVIII столетия. Одним из примеров является план «Уеньского городища», опубликованный И. Г. Гмелиным в 1752 г. [Gmellin, 1752, p. 82–83] (рис. 1, 1 ). Тем не менее

Рис. 1 . Планы городищ на р. Уень:

1 – схема И. Г. Гмелина (по: [Gmelin, 1752, fig. 1]); 2 – глазомерный план городищ в урочище Дубровинский Борок (по: [Троицкая, 1979, табл. 16]);

3 – глазомерные планы городищ Дубровинский Борок-2, 3, 4, 6

Fig. 1. The plans of the settlements on the river Uen:

1 – scheme by I. G. Gmelin (according to: [Gmelin, 1752, fig. 1]); 2 – eye sketch plans of settlements in the Dubrovinsky Borok tract (according to: [Troitskaya, 1979, table 16]);

3 – eye sketch plans of the settlements of Dubrovinsky Borok-2, 3, 4, 6

атрибуция этого объекта растянулась более чем на 250 лет, пока в начале этого столетия не удалось наконец идентифицировать его реальный археологический прототип (Дубровинский Борок-6) [Уманский, 1972; Бородовский, Горохов, 2020, с. 201]. Причина длительности этой процедуры заключалась не только в установлении его реального месторасположения, но и в соотнесении его изображения XVIII в. с глазомерным планом второй половины ХХ в. (рис. 1, 2 , 3 ). [Троицкая, 1979, с. 82, табл. VI, 2 ]. Затруднения заключались не только в различной инструментальной основе этих планов, но и в явном влиянии стереотипов представления и восприятия объектов фортификации в XVIII столетии. В частности, один из острых углов внешнего рва «Уеньского городища» явно соответствует выступу «гласису», типичному для фортификации раннего Нового времени (рис. 1), тогда как в действительности эта часть внешнего рва городища имеет совершенно иные очертания [Бородовский, Горохов, 2020, с. 201, рис. 145, 146]. Возможности глазомерной съемки городищ второй половины прошлого столетия также далеко не всегда безупречны. Примером тому является наличие «бастинированных выступов» на городище Барсов Городок I/18 в Сургутском Приобье, якобы выявленных в ходе глазомерной съемки в 1970-х гг. Однако данные современной топографической съемки опровергли их наличие [Чемякин, 2019].

В настоящее время глазомерная съемка полностью вытеснена инструментальной, ставшей обязательным элементом планиграфического обследования памятника. Современное геодезическое оборудование позволяет применять различные подходы к фиксации планиграфи-ческой информации. Наиболее часто применяются тахеометры, GNSS-приемники, БПЛА (беспилотные летательные аппараты). Первые два типа приборов позволяют фиксировать отдельные точки в пространстве. БПЛА используются для построения ортофотопланов и 3D-моделей методом фотограмметрии [Петрищев, Данилова, 2017].

Целью данной работы является апробация методики применения тахеометрической съемки при 3D-моделировании современной поверхности земляных фортификационных сооружений различного типа и исследовании их планиграфических особенностей.

Материалы и методы

Съемки проводились в различных ландшафтных зонах (низкогорье Алтая, северная лесостепь Верхнего Приобья, степная зона Среднего Прииртышья). Работы проходили на следующих памятниках: мысовое городище начала I тыс. н. э. Чултуков Лог-9, Умревинский острог, редут Соляной Поворот (рис. 2).

Съемка велась при помощи тахеометра. Производилась фиксация рельефа всей площади памятника путем сплошной съемки точек современной поверхности. Полученное облако точек затем использовалось для построения 3D-моделей рельефа. Подобный подход позволяет максимально использовать преимущества тахеометра для получения наиболее объективной информации о планиграфических особенностях памятника.

В современной археологической практике термин фиксация подразумевает сбор информации о пространственных и морфологических характеристиках археологического материала [Шакиров, 2015]. В современной историографии критерии степени объективности фиксации выражаются в минимизации человеческого фактора, отображении морфологических характеристик максимально близко к реальности, наличии научно обоснованной системы фиксации [Методика работы…, 2020, с. 21–22].

В исследовании планиграфических особенностей памятников фортификации на уровне современной поверхности ключевой является фиксация рельефа и микрорельефа. При этом растительность и современные техногенные нарушения выступают как искажающие факторы. Таким образом, фиксация фортификационных сооружений требует не столько классической топографической работы, сколько планиграфического изучения геометрических особенностей объекта – геометрии рельефа современной дневной поверхности на его территории [Бурмистрова и др., 2016, с. 6–7].

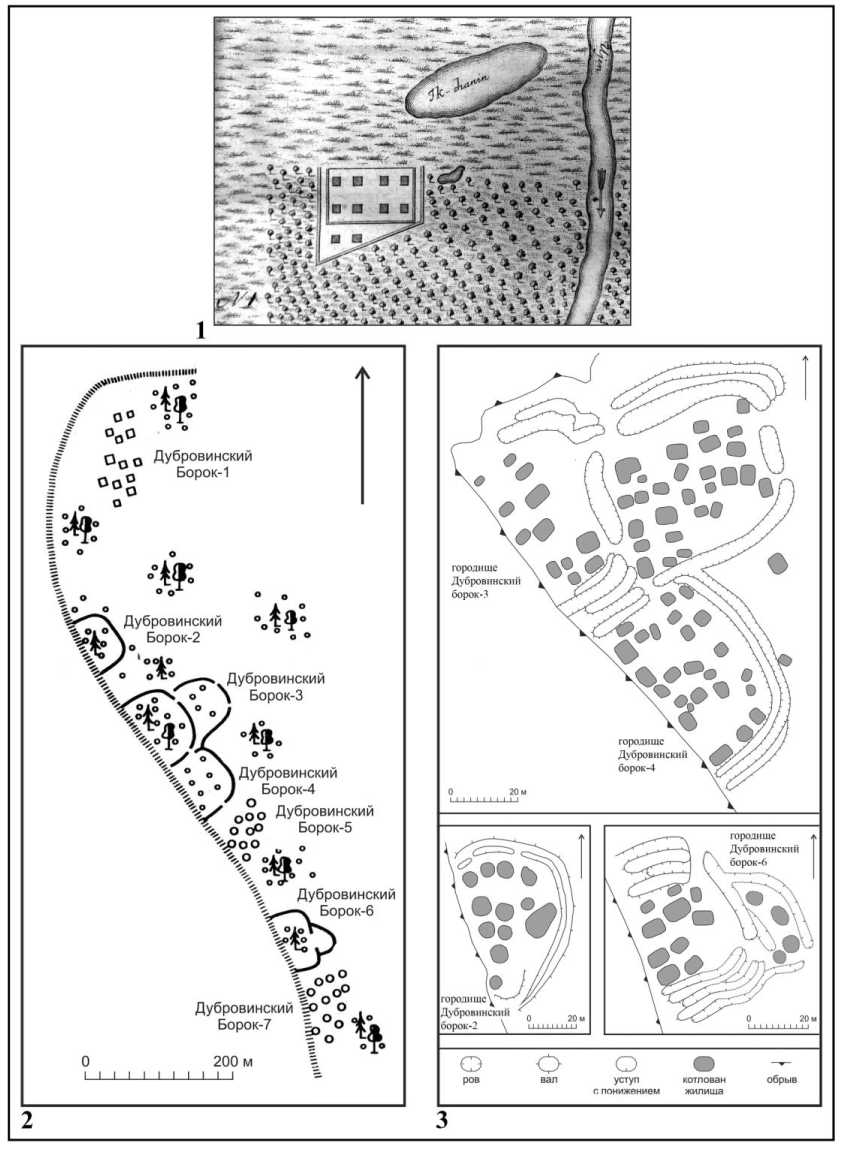

Рис. 2. Результаты обработки данных тахеометрической съемки объектов юга Западной Сибири:

1 – 3D-модели (А – мысовое городище Чултуков Лог-9, Б – Умревинский острог, В – редут Соляной Поворот);

2 – этапы создания модели рельефа (А – облако точек, Б – изолинии, В – трехмерная модель рельефа)

Fig. 2. Results of data processing of tacheometric survey of objects in the south of Western Siberia:

1 – 3D models (A – cape settlement Chultukov Log-9, B – Umrev prison, C – Solyanoy povorot redoubt);

2 – stages of creating a relief model (A – point cloud, B – isolines, C – 3D relief model)

Соответственно основной задачей сплошной тахеометрической съемки точек рельефа при исследовании фортификационных сооружений на уровне современной поверхности является фиксация его геометрических особенностей, т. е. рельефа и микрорельефа. Учитывая это и принимая во внимание представленные ранее критерии степени объективности фиксации, можно охарактеризовать достоинства и недостатки выбранного метода работы в сравнении с наиболее распространенными современными приборами для фиксации планиграфической информации (GNSS-приемник, БПЛА).

Первое достоинство прибора – он имеет наибольшую точность среди современного оборудования. Стандартная погрешность GNSS-приемника составляет 4 мм в плане и 2 мм по высоте. Точность же тахеометра заметно больше – до 1 мм [Зайцева, Пушкарев, 2010, с. 3–4]. Наибольшая точность моделей, полученных при использовании БПЛА, варьируется в зависимости от размеров участка съемки.

Второе преимущество – независимость результатов съемки от растительности, поскольку регистрируется координата основания вехи. Аналогичное достоинство имеет GNSS-приемник, в то же время данные, собранные БПЛА, обрабатываются методом фотограмметрии, из-за чего отображается рельеф растительности.

Третье достоинство – регулируемая избирательная плотность сетки, поскольку каждая точка фиксируется отдельно. С одной стороны, это может снизить объективность работы, поскольку плотность точек задается исследователем. С другой стороны, это обеспечивает большую вариативность при сохранении системности съемки.

Среди недостатков отметим необходимость достаточно большого количества времени и трудозатратность по сравнению со съемкой с использованием БПЛА и GNSS-приемников. На продолжительность работ влияют размер памятника, сложность рельефа (требуемая густота точек), наличие растительности (количество переносов станции).

Роль человеческого фактора при работе с тахеометром сводится к выбору площади съемки и плотности сетки точек. Следовательно, по этому параметру он не уступает БПЛА, где плотность сетки заменяет точность снимка, зависящая от высоты и скорости аппарата, которые задаются мануально [Там же, с. 4–6].

Таким образом, при использовании тахеометра для изучения геометрических особенностей современной поверхности фиксируется наиболее объективная информация. Это связано с более высокой точностью, независимостью от растительности. Сплошная съемка обеспечивает системность фиксации с сохранением гибкости в зависимости от исследовательских задач и типа объекта.

Задачей тахеометрической съемки при исследовании фортификационных сооружений стало построение 3D-моделей памятников и непосредственно прилегающей местности с целью фиксации выраженных в рельефе объектов. Работа включала инструментальную съемку на памятнике и обработку результатов съемки с построением моделей и указанием объектов (рис. 2, 2 ).

На первом этапе производилась фиксация положения точек с использованием тахеометра Topcon GPT-3105N. Задействовались одна станция и два отражателя. Съемка велась в условной системе координат. Произведена фиксация границ объектов, перепадов рельефа, ровных пространств, следов техногенного вмешательства.

Плотность облака точек зависела от характера объектов и рельефа местности. Например, на плоских участках поверхности велась съемка с густотой точка на два метра. Исследование элементов фортификации требовало съемки на всех переломных точках рельефа с плотностью не менее одного метра. На участках со сложным микрорельефом густота съемки достигала 0,2 м.

Второй этап заключался в первичной обработке результатов съемки в программном обеспечении AutoCAD. Строились выявленные контуры объектов для последующего сравнения с 3D-моделью. Итоговый вариант облака точек обрабатывался в программном обеспечении Surfer, включая построение сплошных горизонталей и 3D-модели рельефа. В зависимости от исследовательских задач с 3D-моделью совмещались горизонтали и ранее построенные в AutoCAD контуры объектов. Также по-разному настраивалась интенсивность рельефа на 3D-модели, что позволяло выявлять особенности микрорельефа.

Анализ материалов и обсуждение

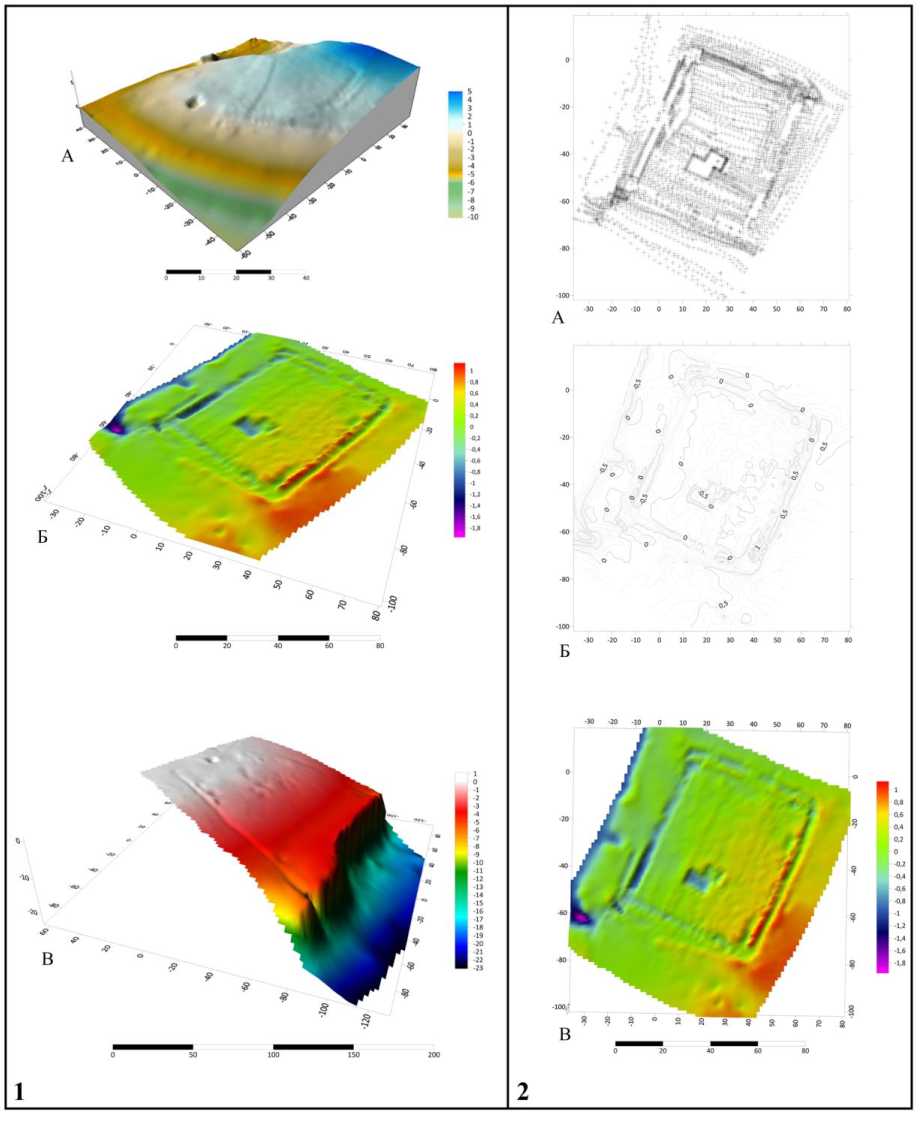

Одним из объектов для съемки тахеометром стало укрепленное поселение (городище) Чултуков Лог-9 (рис. 2, 1А ). Памятник расположен в горной долине Нижней Катуни (Май-минский район Республики Алтай) на мысовом выступе правобережной высокой речной террасы [Бородовский, Бородовская, 2013, с. 18; Oleszczak et al., 2018]. Размеры площадки составляют 100 × 90 м. Первоначально на мысовидной площадке не было зафиксировано земляных укреплений (рвов), они были выявлены после использования тахеометра. Наличие рвов на этом участке подтверждено геофизическими исследованиями (рис. 3, 1 ). Эти земляные сооружения представляли собой ров в виде угла, отделяющего мысовой выступ от основной террасы. Это земляное сооружение не только позволяло перегородить мыс, но и существенно расширяло возможности обороны за счет углового выступа рва. Функционально угловой ров Чултукова Лога-9 близок к «гласису». Раскопки этого участка, позволили выявить неглубокий ров, заполненный следами горения.

Рис. 3. Результаты исследований мысового городища Чултуков Лог-9: 1 – данные геофизических исследований; 2 – радиоуглеродные даты

Fig. 3. Results of studies of the cape settlement Chultukov Log-9:

1 – geophysical studies data; 2 – radiocarbon dates

Серия радиоуглеродных датировок (рис. 3, 2 ), полученных в ходе исследования различных участков Чултукова Лога-9, укладывалась в хронологический интервал 120–600 гг. н. э., в том числе два образца, изъятых непосредственно из рва, – в период с 394 по 617 г. н. э. Радиоуглеродные датировки мысового городища Барангол-5 (433–587 гг. н. э.), также расположенного на катунском правобережье, укладываются в данный интервал. Это может свидетельствовать о синхронности ряда городищ начала I тыс. н. э. в горной долине Нижней Катуни [Borodovskiy, Olechak, 2012; Oleszczak et al., 2018].

Результатом тахеометрической съемки Чултукова Лога-9 стало выявление на поселенческом комплексе земляных оборонительных сооружений, позволивших отнести этот памятник к разряду мысовых городищ. Данная группа городищ достаточно давно выделена для северных предгорий Алтая и датируется VII–II вв. до н. э. [Соёнов и др., 2011, с. 252–255]. Размещение таких объектов на мысах было привлекательным ввиду естественных оборонительных преимуществ рельефа. К таким памятникам первой половины I тыс. н. э. на Северном Алтае можно отнести Сошниково 1, Усть-Балыкса, Усть-Соусканиха, Усть-Чебашиха, Черемшанка [Киреев, 1991, с. 84; Казаков, 1998, с. 192–193; Абдулганеев, Кунгурова 2005, с. 4–11].

Другим объектом для тахеометрической съемки стала площадка Умревинского острога, расположенная в окрестностях с. Умрева Мошковского района Новосибирской области. Острог находится на правобережье Оби около Умревинской протоки, в которую ниже по течению впадает р. Умрева. Фортификационное сооружение начала XVIII столетия расположено на высокой незатопляемой обской террасе [Бородовский, Горохов, 2020, с. 83]. На памятнике сохранились рельефные признаки земляного ограждения (ров), которое характеризуется двумя строительными периодами [Бородовский, 2021]. Первый из них связан с сооружением острога в XVIII в. Второй соответствует кладбищенскому рву, возведенному в XIX столетии на месте прежних земляных оборонительных сооружений. На территории острога была отснята площадь 120 × 120 м (рис. 2, 1Б ), в том числе внутренняя площадка (плотность 1 м), элементы фортификации (плотность до 0,2 м), раскопы предыдущих лет (фиксировались исключительно по стенкам). Местность за пределами памятника снята произвольно, с плотностью порядка двух метров. Основным результатом стало подтверждение основных требований к выбору острогов, сформулированных еще в XVII в. Они заключались в том, чтобы место было «крепкое» и ровное [Русские остроги…, 2003, с. 14]. В XVIII столетии при сооружении оборонительных укреплений европейского типа (редутов, форпостов) руководствовались уже несколько иными правилами выбора таких площадок. Примером этого является Иртышская оборонительная линия [Муратова, 2013], обследованная авторами в 2021 г.

Один из таких объектов – Соляной Поворот, который в различные периоды являлся стан-цом, редутом, укрепленной станицей. В 1771 г. расположение станицы Соляной Поворот академик П. С. Паллас описывал следующим образом: «До сей станицы место большей частью низковатое… до оной идут к Иртышу два глубоких буерака» [Паллас, 1786, с. 123]. Долгое время реальное расположение этого укрепленного пункта было не известно, пока в 1984 г. учитель с. Соляного П. В. Чибышев не выявил на правом берегу Иртыша в 1,2 км к северо-западу от с. Соляного подпрямоугольную площадку, огражденную рвом, ширина которого составляла 1,2 м и глубина до 0,4 м. Общие размеры огражденной площадки составляли 100 × 70 м [Бородовский, Чибышев, 2021]. Она располагалась у южного края оврага, примыкающего к береговой кромке Иртыша, который назывался урочище Малый лог. Ниже по течению располагался еще один овраг, имеющий название Большой лог. Эти два глубоких оврага вполне можно соотнести с двумя буераками, описанными П. С. Палласом в конце XVIII в. Расположение огражденной площадки, выявленной П. В. Чибышевым, вполне сопоставимы с описанием станицы Соляной Поворот, сделанной П. С. Палласом в 1771 г. «Она (станица) лежит на небольшом высокого берега прорыве… В сем месте не находится на реке Иртыш никаких островов. Берег, оный от Соляной возвышается вместе со степью и весьма крут» [Паллас, 1786, с. 123, 124]. Корректность локализации редута, станца, станицы Соляной Поворот можно также уточнить по «Описанию Тобольской, Ишимской, Тарской, Иртышской, Колыванской, Кузнецкой линий» 1785 г. В соответствии с этим документом станец Соляной Поворот располагался в вверх по Иртышу от станца Изылбашского на расстоянии 18 верст и 100 саженей (19,423 км), а расстояние до следующего Черлаковского форпоста составляло 25 верст и 300 саженей (27 330 м) [Муратова, 2013, с. 109]. Указано, что укрепления располагались в 15 саженях от берега (33 м). Такая планиграфия наиболее характерна для типовых редутов Иртышской линии [Ласковский, 1865; Муратова, 2013, с. 112]. Однако вследствие береговой эрозии произошло обнажение профилей рвов огражденной площадки, примыкающих к Иртышу.

На редуте Соляной Поворот была отснята площадь 190 × 170 м (рис. 2, 1В ). Непосредственно прилегающая к редуту местность представляет собой плоскую наклонную поверхность, потому снята произвольно, с плотностью порядка одной точки на два метра. Элементы фортификации в виде одной линии рва и вала зафиксированы через 0,5 м. Дополнительно снята современная проселочная дорога. Внутри редута проведена фиксация жилищных западин. Один из углов редута, разрушенный проселочной дорогой, выявлен благодаря сплошной съемке участка 20 × 5 м через 0,3 м. На 3D-модели отражены западины, фортификация и следы техногенного вмешательства в виде дороги, распашки и канавы, проходящей через один из рвов. Съемка этой территории, позволила выявить значительный перепад высот со стороны степи к береговой кромке Иртыша. Такая особенность локализации редута Соляной Поворот практически полностью соответствует описаниям конца XVIII столетия. Было установлено геометрическое несоответствие огражденной площадки Соляного Поворота подпрямоугольным очертаниям. Именно такая особенность отмечалась в письменных источниках конца XVIII в. при характеристике редута Соляной Поворот [Муратова, 2013, с. 113]. Такая фортификационная особенность для приграничных оборонительных сооружений Иртышской линии была далеко не единична. В географическом описании этой масштабной оборонной инфраструктуры «иррегулярность» земляных укреплений еще была отмечена для Ачаирско-го, Черлаковского и Шульбинского форпостов [Там же, с. 112]. На южном рве редута Соляной Поворот выявлен выступ рва, характерный для типовых прииртышских редутов. Такой фортификационный элемент, наряду с профилями рвов Соляного Поворота, является еще одним из убедительных аргументов принадлежности этого оборонительного сооружения к XVIII столетию.

Однако при фиксации геометрических данных об объекте на уровне современной поверхности модели, полученные методом фотограмметрии на основе снимков БПЛА, содержат искаженную информацию о рельефе, поскольку зависят от уровня растительности. Полностью ликвидировать данную погрешность невозможно и после покоса. Изучение фортификационных сооружений требует более тщательного подхода.

Представленный в работе метод позволяет повысить точность измерений, обойти проблему искажений, связанных с наличием растительности, и производить фиксацию исключительно рельефа и микрорельефа. Ярким примером является съемка разрушенного дорогой угла редута Соляной Поворот. Он был выявлен исключительно благодаря высокой точности съемки.

Заключение

3D-моделирование на основе результатов тахеометрической съемки открывает особые возможности в области изучения объектов фортификации, поскольку объемные изображения позволяют получить более объективное визуальное представление об оборонительном потенциале объектов. Итоговое изображение отражает все естественные преимущества обороняемых площадок: изолированность, характер поверхности. Кроме того, можно получить достаточно полные представления о степени естественной защищенности, просматриваемости и секторах «обстрела», открывающихся с фортификационного объекта.

Результаты 3D-моделирования не менее важны и для анализа отдельных деталей оборонительных сооружений. В качестве примеров можно привести выявление углового рва на Чултуковом Логу-9 и выступов рва на Соляном Повороте. Полученные в ходе 3D-модели-рования визуальные характеристики различных фортификационных объектов (городищ, острогов, редутов) достаточно хорошо соотносятся с письменными данными по этим сооружениям. Это является не только существенным основанием их достоверности, но и явным признаком визуальной корректности в сравнении с плоскими графическими изображениями (схемами и планами).

Список литературы Тахеометрическая съемка и построение 3D-моделей фортификационных объектов на юге Западной Сибири

- Абдулганеев М. Т., Кунгурова Н. Ю. Новые поселения эпохи железа на реке Бия // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Новосибирск, 2005. С. 4–12.

- Бородовский А. П. Участки рва начала XVIII столетия на территории Умревинского острога // Археология, этнография и антропология Евразии. 2021. Т. 49, № 1. С. 94–100.

- Бородовский А. П., Бородовская Е. Л. Археологические памятники горной долины Нижней Катуни в эпоху палеометалла. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. 220 с.

- Бородовский А. П., Горохов С. В. Умревинский острог: результаты археологических исследований 2010–2017 годов. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. 220 с.

- Бородовский А. П., Чибышев П. В. Хозяйственная деятельность на Соляном Повороте (станце, маяке, редуте) Иртышской линии XVIII в. // Культура русских в археологических исследованиях: археология севера России. Омск, 2021. Т. 2. С. 15–19.

- Бурмистрова О. Н., Пильник Ю. Н., Сушков С. И., Ефимова И. А. Основы геодезии и топографии. Ухта: УГТУ, 2016. 168 с.

- Васильева Ю. А., Дудко А. А. Применение фотограмметрии при проведении археологических исследований на территории Сибири (по результатам работ в 2018–2021 годах) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2021. Т. 27. С. 908–913.

- Зайцева О. В., Пушкарев А. А. Тахеометрическая съемка в археологических исследованиях: Учеб. пособие. Новосибирск: НГУ, 2010. 47 с.

- Казаков А. А. Городище Сошниково 1 // Древние поселения Алтая. Барнаул, 1998. С. 192–205.

- Казаков В. В. Применение информационных технологий в задачах Лаборатории мультидис-циплинарных исследований первобытного искусства Евразии НГУ // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2016. Т. 14, № 4. С. 50–57.

- Киреев С. М. Поселение Черемшанка // Охрана и исследование археологических памятников Алтая. Барнаул: БГПИ, 1991. С. 84–89.

- Ласковский Ф. Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России. Ч. 3. Опыт исследования инженерного искусства после императора Петра I до императрицы Екатерины II. СПб., 1865. 652 с.

- Методика работы с палеоантропологическими материалами в полевых условиях. М.: ИА РАН, 2020. 112 с. Муратова С. Р. Географическое описание Иртышской линии // Вестник Том. гос. ун-та. 2013. № 373. С. 108–114.

- Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства по велению Санкт-Петербургской императорской Академии наук. СПб., 1786. Ч. 2, кн. 1, 2.

- Петрищев В. П., Данилова Т. П. Применение ортофотопланов для целей ведения Государственного кадастра недвижимости // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: Материалы Всерос. науч.-метод. конф. Оренбург: Изд-во ОГУ, 2017. С. 885–891.

- Русские остроги XVIII века на территории Новосибирской области / Сост. А. П. Бородов-ский, Е. Л. Бородовская. Новосибирск, 2003. 44 с.

- Соёнов В. И., Константинов Н. А., Соёнов Д. В. Особенности топографии и хронологии городищ Алтая и северных предгорий // Terra Scythica: Материалы Междунар. симп. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. С. 252–260.

- Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Наука, 1979. 124 с.

- Уманский А. П. К вопросу о датировке и этнической принадлежности верхнеобских городищ – «кокуев» // Вопросы археологии Сибири. 1972. Вып. 38. С. 47–59.

- Чемякин Ю. П. Городище Барсов Городок I/18 и ранний железный век Сургутского При-обья // Universum Humanitarium. 2019. № 1. С. 38–55. Шакиров З. Г. Методы фиксации в археологии. Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2015. 114 с.

- Anderson G., Fregni G. Technology as a tool for archaeological research and artifact conser- vation // AIC. 2009. Vol. 202. P. 95–109.

- Borodovskiy A. P., Olechak L. Intermountain valley of the lower Katun at the hunno–sarmation time // Rechercher Archeologigues Nouvelle Serie. 2012. Vol. 4. P. 97–112.

- Gmelin J. G. Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1740 bis 1743. Göttingen: Verlegts Abram Vandenhoecks seel. Wittwe, 1752. 700 p.

- Oleszczak Ł., Borodovskiy А. Р., Michalczewski К., Pokutta D. A. Сhultukov Log 9 – a settle-ment from the xiongnu – xianbei – rouran period in the Northern Altai // Eurasian Prehistory. 2018. No. 14 (1–2). P. 153–178.

- Opitz R., Herrmann J. Recent Trends and Long–standing Problems in Archaeological Remote Sensing // Journal of Computer Applications in Archaeology. 2018. No. 1 (1). P. 19–41.

- Themistocleous K. The Use of UAVs for Cultural Heritage and Archaeology // Remote Sensing for Archaeology and Cultural Landscapes, Best Practices and Perspectives Across Europe and the Middle East. Cham, Switzerland: Springer, 2019. P. 241–269.