Тайцзицюань как объект научного исследования

Автор: Майер Борис Олегович, Мурашова Арина Викторовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ отечественных и зарубежных исследований (по материалам наукометрических баз Web of Science и SCOPUS) одного из направлений китайского ушу - тайцзицюань. Указано на сравнительную малочисленность таких работ в России, в отличие от более чем 300 зарубежных публикаций. Сделан вывод о том, что основная доля работ направлена на исследование воздействия занятий тайцзицюань на физические качества (31 %), а также на анализ их эффективности для коррекции и профилактики нарушений костно-мышечного аппарата (22 %). Выявлено, что занятия тайцзицюань не только улучшают общее физическое состояние, но и способствуют предотвращению различного рода заболеваний. Применение его в качестве сопутствующей или альтернативной терапии делает оздоровительные аспекты тайцзицюань еще более актуальными для изучения. Предложена феноменологическая модель тайцзицюань, состоящая из психофизиологического, алгоритмического и лингвистического блоков, которая может служить ортогональным описанием по отношению как к восточному, так и европейско-спортивному подходам. Психофизиологический компонент модели состоит из двух блоков: соматического и регуляторного; алгоритмический компонент описывает ряд «теневых» паттернов движения, набор которых, по сути, отличает тайцзицюань от «европейского» спорта; а лингвистический компонент модели представляет ее первые две составляющие. Разработка лингвистического компонента позволила создать процедуру эффективного объяснения и тренировки паттернов тайцзицюань.

Тайцзицюань, феноменология, модель, эволюционные паттерны движения

Короткий адрес: https://sciup.org/147219331

IDR: 147219331 | УДК: 130/2

Текст научной статьи Тайцзицюань как объект научного исследования

Тайцзицюань представляет собой китайское боевое искусство и целостную систему оздоровления и психофизиологического тренинга. Сами китайские мастера дают такие определения: «Искусство тайцзицюань является проверенной временем утонченной системой упражнений для тела, разума и управления потоком энергии» [Вон Кью-Кит, 1998. С. 4]; «тайцзицюань – одновременно и чудесная школа физической культуры, и высшая форма китайского воинского искусства» [Чжэнь Гун, 1996. С. 41].

Истоки происхождения тайцзицюань носят легендарный характер. По одним сведениям, в Китае во время династии Юань (1279–1368) монах-даос Чжан Санфэнь «изучил» систему тайцзицюань во сне или в состоянии глубокой медитации. По другим источникам, китайский мастер воинских искусств Чэнь Вантин смог противопоставить жестким методам школы Шаолинь методику «внутренней тренировки» с использованием плавных круговых движений, нацеленную на достижение контроля над энергетическим потоком. Вместе с тем, по мнению ряда авторов, такая утонченная система, как тайцзицюань, вероятнее всего, создавалась на протяжении длительного времени плеядой мастеров, многие из которых нам сейчас не известны, но их творения живут в современных практиках боевых искусств (см.: [Маслов, 2006; Абаев, 1982]).

Из сравнительно небольшого числа российских исследований следует выделить книгу С. Г. Гагонина [1997], который дает описание тайцзицюань как одного из внутренних стилей китайского ушу. Он представил исторический очерк развития пяти основных направлений тайцзицюань и их краткую характеристику; указал на то, что с развитием и становлением

Майер Б. О., Мурашова А. В. Тайцзицюань как объект научного исследования // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 4: Востоковедение. С. 86–91.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 4: Востоковедение

новых школ все больший упор делался на улучшение состояния здоровья, обретение чистоты духа, нежели на боевую направленность. Под руководством проф. С. Г. Гагонина защищена диссертация Лю Шухуэя, где одной из главных причин для занятий тайцзицюань названо укрепление здоровья [1999]. Современные исследования показывают, что посредством занятий внутренними стилями ушу можно излечить такие тяжелейшие расстройства и болезни, как туберкулез, диабет, гипертония, заболевания опорно-двигательной, костно-мышечной, кровеносной систем. Во всех подобных случаях тайцзицюань рекомендуется в качестве эффективного, но все же вспомогательного средства по отношению к медицинскому арсеналу.

Еще одно диссертационное исследование А. Р. Сабирьянова показало, что практика тайцзицюань оказывает положительное влияние на центральную и периферическую гемодинамику и их реакцию на физические нагрузки [2001]. В работе С. А. Комиссарова [2009] исследованы культурологические и исторические аспекты происхождения таких китайских оздоровительных практик, как цигун и тайцзицюань. Однако в России исследования тайцзицюань как оздоровительного направления физической культуры еще сравнительно малочисленны и не получили должного развития, особенно в части его психофизиологии, педагогики и эпистемологического моделирования.

За рубежом исследования тайцзицюань имеют широкое распространение. Так, в международной научной литературе, начиная с 2009 г., в журналах, входящих в индекс научного цитирования SCOPUS («Journal of Sport and Health Science», «Explore: The Journal of Science and Healing, American Family Physician», «Australian Journal of Primary Health» и др.), опубликовано более 300 научных статей американских, европейских и китайских авторов по различным аспектам исследования и применения тайцзицюань. Отечественному исследователю данный массив научной литературы остается практически неизвестным и малодоступным. Обзорный анализ вышеназванных публикаций, проведенный в нашей работе [Майер, Мурашова, 2014], позволил выделить основные направления в исследованиях, которые рассматривают такие функциональные особенности тайцзицюань. Специалистами установлено, что в результате занятий гимнастикой тайцзицюань происходят:

-

• развитие физических качеств, включающее в себя улучшение баланса, походки, увеличение мышечной силы, снижение частоты падений;

-

• укрепление сердечно-сосудистой системы, связанное с нормализацией кровяного давления и снижением частоты сердечных сокращений;

-

• изменение состояния костно-мышечного аппарата, включающее позитивный эффект при фибромиалгии, остеоартрозе, ревматоидном артрите, остеопении;

-

• коррекция аутоиммунных и иммунных заболеваний, включая остеопороз, диабет и ВИЧ;

-

• терапия заболеваний дыхательной системы;

-

• увеличение стрессоустойчивости, снижение тревожности, улучшение качества сна, внимательности (психологическая эффективность).

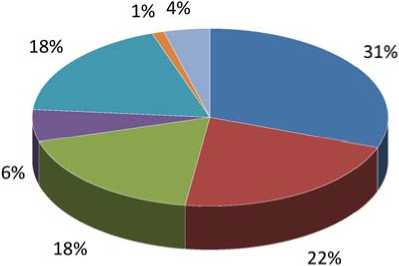

Для более точного представления состояния исследовательской базы по тайцзицюань и его эффективности проиллюстрируем данные на диаграмме (см. рисунок).

-

■ Улучшение физических качеств

-

■ Костно-мышечный аппарат

-

■ Сердечно-сосудистая система

-

■ Дыхательная система

-

■ Психологические преимущества

-

■ Иммунитет и иммунные заболевания

-

■ Аутоиммунные заболевания

Соотношение работ по тайцзицюань в зависимости от направленности исследования

На рисунке видно, что основная доля публикаций направлена на исследование воздействия занятий тайцзицюань на физические качества (31 %), а также анализ их эффективности для коррекции и профилактики нарушений костно-мышечного аппарата (22 %). В меньшей степени исследователи занимались вопросами эффективности тайцзицюань для укрепления сердечно-сосудистой системы и психологического состояния. Наименьшую долю занимают работы по изучению состояния иммунитета, дыхательной системы, а также практики тайцзицюань при аутоиммунных заболеваниях.

Таким образом, в зарубежной литературе за последние 15 лет накоплен серьезный объем научных исследований по тайцзицюань и его оздоровительной функциональности. Было выявлено, что занятия тайцзицюань не только улучшают общее физическое состояние, но и способствуют предотвращению различного рода заболеваний, а также могут эффективно использоваться в качестве сопутствующей или альтернативной терапии.

При изучении феномена тайцзицюань возможны как минимум два подхода. Первый из них – «спортивный», где тайцзицюань принципиально не отличается от других видов «европейского» спорта; второй – традиционный, рассматривающий тайцзицюань как комплексную систему «развития» и «управления» такими сущностями китайской культуры, как ци («энергия»), цзин («упругая сила»), шэнь («дух», «разум»). Здесь физические качества не столь важны сами по себе, они только как индикаторы демонстрируют возможности организма по развитию и управлению собственными резервами человека [Guo et al., 2014].

Классическими китайскими требованиями к движениям тайцзицюань являются:

-

• «текучесть» и округлость движений;

-

• формирование паттерна полного движения от центра тяжести тела;

-

• осуществление движений по поверхности виртуальной сферы или по спирали;

-

• необходимость формирования упругой «силы» в отличие от «грубой» мускульной силы;

-

• фактически полное отсутствие и в семантике описания, и в паттернах движения разгонных кинетических признаков ударов руками и ногами: движения конечностей осуществляются за счет «энергетики» всего тела.

Можно сказать, что тайцзицюань и в устном описании, и в паттернах движения является противоположностью ударным паттернам как европейского бокса, так и японского каратэ-до.

Среди важнейших аспектов тайцзицюань – понятие о восьми «силах цзин» на основе системы диаграмм Багуна, в соответствии с которыми построена динамика всех движений тайцзицюань.

В результате эпистемологического анализа семантики паттернов движений тайцзицюань нами была предложена феноменологическая модель его описания, состоящая из трех компонентов: психофизиологического, алгоритмического и лингвистического [Mayer, 2005; 2006].

Психофизиологический компонент состоит из двух блоков: соматического и регуляторного.

Первый блок базируется на очевидном различии паттернов скелетной мускулатуры и паттернов движения гладкой мускулатуры и энтеральной нервной подсистемы. Паттерны движений тайцзицюань организованы таким образом, что в процессе тренировки осуществляется специфический доступ к энтеральной нервной подсистеме, в результате чего возникают условные двигательно-оборонительные рефлексы на базе безусловных рефлексов. Данный двигательно-оборонительный рефлекс построен в тайцзицюань так, чтобы не «подавлять», а, наоборот, «поддерживать» паттерны энтеральной нервной системы и гладкой мускулатуры.

Второй блок базируется на репрезентации набора рефлексов энтеральной нервной системы в ментальности человека как набор семантик, обычно называемых «энергии», поскольку непосредственно в сознании они не отображаются.

Алгоритмический компонент описывает ряд «теневых» паттернов движения, набор которых, по сути, отличает тайцзицюань от «европейского» спорта. Набор таких паттернов упорядочен и изоморфен иерархии эволюционных паттернов движения предков человека, а именно:

-

• паттерн движения (плавание) беспозвоночного организма в водной окружающей среде;

-

• паттерн движения (проталкивание) беспозвоночного организма в плотной окружающей среде;

-

• паттерн движения змеи, ползающей на поверхности земли;

-

• паттерн движения четвероногого животного, где вектор перемещения параллелен позвоночному столбу.

Эти паттерны формируют двигательную базу и постоянно присутствуют в моторике тайцзицюань (в отличие от «западного» спорта). Они обеспечивают наличие ресурсных состояний организма человека благодаря доступу к эволюционно древним архетипам. Выявление и репрезентация данных «теневых» паттернов позволили преобразовывать систему традиционных учебных метафор тайцзицюань, имеющих специфическую культурологическую нагрузку, к системе семантик, адекватных современному человеку европейской культуры, и выработать эффективную методику обучения.

Лингвистический компонент представляет собой репрезентацию психофизиологического и алгоритмического компонентов модели. Разработка лингвистического компонента позволила создать процедуру эффективного объяснения и тренировки паттернов тайцзицюань, где вместо традиционного метафоричного описания используется последовательность прямых вербальных инструкций для доступа к паттернам движения энтеральной нервной системы. Следует отметить, однако, что метафоричное описание не исключается полностью из процесса объяснения и обучения, но используется как сопутствующий инструмент для формирования специфической системы ценностей и мотиваций оздоровительной направленности.

В целом, предложенная модель двигательной активности тайцзицюань позволяет «построить мост» между западными и восточными ее описаниями. Отсылка к категориальной матрице, связанной с иерархией эволюционных паттернов движения и их разделения на основе скелетной мускулатуры и энтеральной подсистемы, позволяет преодолевать дихотомию «физические качества – высшая сила Вселенной». Если исходить из категориальной матрицы построенной модели, то как физические качества спорта, так и «силы Вселенной» – не более чем частные репрезентации глубинных процессов человеческого организма, связанные с эволюционным развитием. Кроме того, такой подход позволяет избежать часто встречаемого в околонаучной литературе эклектичного описания тайцзицюань и, вообще говоря, внутренних школ ушу, когда присутствует не более чем механистическая смесь некоторых фрагментов семантик западного и восточного описания. Рассматриваемая модель устанавливает «третье измерение», которое является ортогональным семантической плоскости западного–восточного описания. Она способствует овладению эволюционной иерархии паттернов движения человека независимо от того, где происходила его эволюция – на Западе или на Востоке. Весь набор данной иерархии разбивается на две подсистемы. Одна из них (эволюционно более древняя) связана с гладкой мускулатурой и энтеральной нервной системой; а вторая, более современная, связана с движениями и рефлексами скелетной мускулатуры. Ценная особенность данной модели – она позволяет «проектировать» и в случае необходимости редуцировать полученное описание двигательной активности тайцзицюань либо к спортивному описанию, либо к восточным метафорам. Авторы надеются, что предлагаемый подход и построенная модель будут полезны не только в практике обучения, но и зададут новое направление в философском и культурологическом осмыслении такого комплексного явления, каким предстает перед нами тайцзицюань .

Список литературы Тайцзицюань как объект научного исследования

- Абаев Н. В. Даосские истоки китайских ушу//Дао и даосизм в Китае. М.: Наука, 1982. С. 244-258.

- Вон Кью-Кит. Тай-цзи цюань: Полное руководство по теории и практике/Пер. с англ. Ю. Бондарева. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. 384 с.

- Гагонин С. Г. Спортивно-боевые единоборства: от древних ушу и бу-дзюцу до профессионального кикбоксинга. СПб.: СПБГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 1997. 352 с.

- Комиссаров С. А. Очерки истории и теории традиционной китайской медицины/Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2009. 139 с.

- Лю Шухуэй. Пути адаптации тайцзицюань к системе физической культуры России: Дис.... канд. пед. наук/СПБГАФК им. П. Ф. Лесгафта. СПб., 1999. 60 с.

- Майер Б. О., Мурашова А. В. Оздоровительная китайская гимнастика тайцзицюань: 1. Представленность в наукометрических базах Web of science и Scopus//Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 2014. - № 6. - С. 65-80.

- Маслов А. А. Тайный код китайского кунфу. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 400 с.

- Сабирьянов А. Р. Физиологические механизмы действия методов мануальной терапии и восточной гимнастики Тай Цзи Цюань на факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы студентов: Автореф. дис.... канд. мед. наук/Рос. науч. центр «Восстановительной травматологии и ортопедии» им. Г. А. Илизарова. Курган, 2001. 22 с.

- Чжэнь Гун. Внутренние энергии в Тайцзи-цюане/Пер. с англ. В. Ижакевич. Киев: София, 1996. 286 с.

- Guo Y., Qiu P., Liu T. Tai Ji Quan: An Overview of Its History, Health Benefits, and Cultural Value//Science Direct Journal of Sport and Health Science. 2014. Vol. 3. Iss. 6. P. 3-8.

- Mayer В. О. Epistemology of Taijichuan//Pohyb ve vychove, umeni a sport. -Praha: Univerzita Karlova, 2005. -P. 124-132.

- Mayer B. O. Epistemology of «inner Style» of Wushu: Experience of Demystification//Nasili ve vychove, umeni a sportu.- Praha: Univerzita Karlova, 2006.- P. 82-88.