Тайм-менеджмент как технология управления рабочим временем персонала организации социально-культурной сферы

Автор: Подкопаев О.А.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Вопросы экономики и управления

Статья в выпуске: 5 (80), 2024 года.

Бесплатный доступ

В современных условиях динамичной хозяйственной деятельности тайм-менеджмент играет важнейшую роль в работе любой организации, включая социокультурные учреждения. Руководителям организаций социально-культурной сферы необходимо учитывать, что не всем сотрудникам творческих и креативных профессий подходит строгий график и планирование: для творческих личностей рекомендуется создавать условия, которые способствуют самоорганизации и креативности, таким образом улучшая их производительность и результативность. Их творческое вдохновение страдает от директивных временных ограничений, что приводит к низким результатам деятельности и недостаточному уровню продуктивности. В то же время повышение эффективности и результативности возможно с помощью технологии управления временем, которая представляет собой организационно-управленческий механизм самокоординации и самоконтроля над распределением времени в условиях многозадачности и ограниченного временного ресурса между различными видами осуществляемой деятельности. Для достижения этой цели используются специальные технологии тайм-менеджмента, организационно-управленческие механизмы управления временем, которые призваны обеспечить успешное выполнение поставленных оперативных и стратегических целей и задач.

Тайм-менеджмент, технология управления рабочим временем, организация социально-культурной сферы

Короткий адрес: https://sciup.org/14132280

IDR: 14132280 | УДК: 005.95 | DOI: 10.47629/2074-9201_2024_5_184_191

Текст научной статьи Тайм-менеджмент как технология управления рабочим временем персонала организации социально-культурной сферы

айм-менеджмент – междисциплинарный раз- Т дел науки и практики, посвященный изучению проблем и методов оптимизации временных затрат в различных сферах профессиональной деятельности. Тайм-менеджмент в классическом понимании этого слова включает в себя всю совокупность технологий планирования, которые применяются сотрудником организации самостоятельно для повышения эффективности использования рабочего времени. При этом применение тайм-менеджмента не является обязательным. Реальная задача тайм-менеджмента так упорядочить использование времени (и рабочего, и личного) дня и недели, чтобы успевать делать все важнейшие дела. Тайм-менеджмент помогает выполнять работу с меньшими расходами, лучше организовать труд (следовательно, получить лучшие результаты), уменьшить загруженность работой и, как результат, уменьшить спешку и стрессы.

Современный тайм-менеджмент – нечто большее, чем просто технология рационального использования времени, и эффект от его применения достаточно нелинеен. Как показывает практика, зачастую именно тайм-менеджмент становится оптимальным инструментом начала организационных преобразований. Инструменты тайм-менеджмента – это уникальные и интересныеметодики, которые перевернут представление о времени, дадут идеи об увеличении собственной эффективности и успешности компании. Используя методы и приемы тайм-менеджмента, можно экономить время, успевать сделать больше и найти время на полноценный отдых. Тайм-менеджмент способствует значительному повышению эффективности деятельности не только профессиональных управленцев, но и практически любого специалиста в любой сфере жизни общества, и в организациях социально-культурной сферы в частности.

Цель исследования – теоретически обосновать проблему управления рабочим временем трудового коллектива в учреждениях социально-культурной сферы.

Методы и материалы

Достижение поставленной цели данного исследования базируется на применении комплекса разнообразных методов, таких как теоретический анализ литературы по теме исследования; анализ документов и материалов периодической печати; методические разработки; наблюдение; проектирование и информативно-целевой анализ. При этом системный подход, основанный на диалектической логике, индукции, дедукции, анализе и синтезе, лежит в основе данного исследования.

Изучение вопроса правильной организации времени как ресурса возник достаточно давно– еще в античную эпоху, но активные исследования начались в XX веке. Разработка методов тайм-менеджмента базируется на трудах специалистов по научному менеджменту и научной организации труда (А.К. Гастев, П. Друкер, П.М. Керженцев, С.В. Козловский, А.А. Лю-бищев, Т. Питерс, Ф. Тейлор, Р. Уотермен и др.) и специалистов по тайм-менеджменту (П. Берд [1], Е.К. Вдовин, [2], А.И. Вронский, [4], П. Дод [6], Л. Зайверт [7], А.И. Калинин [8] и др.).

Результаты исследования

Древний мыслитель Птаххотеп первым в философии обратил внимание на значимость времени, указав, что следование желаниям не должно быть ущемлено временем, потому что бездумное расходование времени оказывает негативное влияние на «дух» человека. В начале XX века философ Митрофан Аксёнов выдвинул новаторскую теорию времени, которая опередила научные работы Альберта Эйнштейна и Германа Минковского о структуре пространства-времени. В своих четырех трактатах он представил концепцию трансцендентально-кинетической теории времени, согласно которой мир существует не только в трех измерениях, но и в четвертом измерении, где время является движением самого себя. Аксёнов утверждал, что общепринятое представление о том, что прошлое и будущее лишь иллюзии, а настоящее – момент, непрерывно исчезающий, не имеет оснований. Его ум был не в состоянии принять мысль о том, что время – это линейное явление; его убеждение заключалось в том, что прошлое и будущее существуют вечно, наравне с настоящим. Прошлое не уходит, оно просто текуче протекает, как река, в то время как будущее всегда присутствует, ждет своего момента. Мы испытываем иллюзию отсутствия прошлого и будущего из-за ограничений нашего восприятия времени и нашей неспособности двигаться по нему так же свободно, как по пространству.

В прошлом веке началось активное исследование времени как ценного ресурса, несмотря на то, что вопрос этот возник еще в древности. Методы тайм-менеджмента разрабатывались на основе работ специалистов по научному менеджменту и организации труда, а также экспертов по тайм-менеджменту. Они активно применяются в различных сферах, включая социально-культурные организации. Управление культурными учреждениями имеет свои особенности, и не все методики тайм-менеджмента могут быть успешно применены в этой области, что ставит перед исследователями новые вызовы.

Известный ученый Стивен Кови в книге «Семь навыков высокоэффективных людей» отмечает, что идея управления своим временем и методы самоме-неджмента существуют столько же, сколько существует само человечество [7, с. 54]. Так, в начале прошлого века стало очевидно, что для улучшения хозяйственных и операционных процессов необходимо пересмотреть приоритеты в отношении работы каждого сотрудника. Системные методы стали основным императивным инструментом в этом вопросе, способствуя повышению уровня труда и росту качественных показателей трудовой деятельности человеческих ресурсов. Для решения задач улучшения эффективности производства требовались новые инновационные технологии и подходы, которые были внедрены благодаря креативным для того времени системным методам. Становление, генезис и развитие технологии тайм-менеджмента в его современном понимании современные исследователи связывают с именами таких великих ученых, как Ф.У. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд, Ф. и Л. Гилбреты, Г. Гантт, Г. Эмерсон.

Родоначальники школы научного управления стремились оптимизировать исполнение большинства операций ручного труда с помощью проведения научного анализа, мониторинга, разработки и внедрения в практическую деятельность метрик, инновационных для того времени технологий и организационно-управленческих механизмов управления. В то время прорывные результаты исследований данной научной школы активно применялись в хозяйственной практике, операционной и стратегической деятельности организаций и предприятий различных отраслей народного хозяйства. Для повышения эффективности выполнения поставленных задач, достижения ключевых показателей эффективности HR-руководители, топ-менеджеры и начальники структурных подразделений организаций и предприятий перманентно и систематически внедряли новые методы и приемы, основанные на научных исследованиях данной научной школы, замещая устаревшие интуитивные и «архаичные» подходы к работе, осуществлению деловых процессов на предприятиях [3, с. 24-25].

Разработка новых концепций в области производства в то время открывала перед менеджерами организаций новые горизонты возможностей, приводила к получению синергетического и сверхаддитивного эффекта в бизнесе. Первопроходцы-разработчики в этом непростом деле – ученики Тейлора и Гилбрет, которые возродили интерес к премиальной оплате труда, основанной на механизмах материального стимулирования за результаты труда. Генри Форд сумел достичь значимых результатов в практико-ориентированном исследовании вопросов формирования основных принципов организации рабочих процессов, а Г. Гантт увидел новые перспективы в теории лидерства с помощью своих ленточных графиков. В стремлении к совершенствованию организационно-управленческих технологий данные ученые внедрили автоматизацию производства, строго дифференцировали функции сотрудников, оснастили рабочие помещения по последнему слову техники на тотмомент времени: была использована механизация для улучшения транспортировки материалов и уста- навливались жесткие графики работы, чтобы обеспечить эффективность и результативность в рабочих и деловых процессах. Благодаря этим исследователям-практикам возникли новые методы организации труда, но основной проблемой школы научного направления оказалось узкое видение человека как чистого исполнителя задач, непринятие во внимание персонифицированных, индивидуальных аспектов личности, ее психологической и эмоциональной архитектоники, особенностей и мотиваций сотрудника.

Одним из первых ученых, кто ввел в научный оборот такие дефиниции, как «стратегическое и оперативное планирование», «ресурс времени», был Анри Файоль. Он был наиболее близок к современной интерпретации целей и функций теории управления временем [3, с. 98]. Отечественный известный ученый А.К. Гастев утверждал, что ключ к эффективному производству заключается в упорядочении труда каждого работника, а не в стратегическом или оперативном планировании времени [4, с. 46]. В своих научных изысканиях исследователи А.К. Гастеваи П.М. Керженцев акцентировали внимание на борьбе за время в социальном контексте, подчеркивая его значение как ресурса, который можно рационально распределять, учитывать и оптимизировать под практические задачи организаций и предприятий народного хозяйства. Они предложили пересмотреть подход к пониманию вопросов стимулирования труда и мотивации рабочих, поставив акцент на повышении эффективности труда и решении вопросов неудовлетворенности текущим уровнем производительности. Ими было предложено внедрить в хозяйственную практику своеобразную книгу управленческого учета для мониторинга временных затрат и разработки временных нормативов для осуществления деловых процессов и операций в текущей хозяйственной и проектной деятельностей организаций [5, с. 63].

Во второй половине XX века произошло качественное и количественное совершенствование методов, подходов, технологий и организационноуправленческих механизмов в области управления временем, появилось отдельное научное направление с практико-ориентированными аспектами и теоретико-методологическими подходами, фундаментальными концептуальными основами. Влиятельные мыслители и ученые «школы человеческих отношений» М. Фоллет и Э. Мейо из западного мира акцентировали внимание на значимости корпоративной культуры и трансформации стимулов в работе для повышения результативности индивидуального труда. Одними из важнейших научных деятелей в области управления в 80-х годах прошлого века стали такие известные и ученые, как Т. Питерс и Р. Уотермен, которые выделяли творческую и креативную инициативу работников всех уровней как детерминирующий и императивный фактор повышения ключевых показателей эффективности, способный обеспечить высокие результаты и синергетические эффекты в хозяйственной и проектной деятельностях организаций [10, с. 34].

В книге «Эффективный управляющий», изданной в 60-х годах прошлого века и получившей широкое распространение и признание, Питер Друкер подчеркивает, что ключевая и императивная черта управленца – эффективность. Он выделяет такой детерминирующий метод увеличения эффективности, как управление временем. «Появилась концепция тайм-менеджмента, включающая три основных аспекта: регистрация времени, управление временем (оперативное распределение времени), укрупнение времени» [1, с. 128].

Особенностью генезиса западной школы тайм-менеджмента в 50-90 годы прошлого века являлось ее деление на «технологические» и «личностные» направления научных исследований. С. Кови возглавил «личностную» тенденцию западной школы тайм-менеджмента. В своих работах он акцентировал внимание на развитии творческих способностей и компетенций человека, осознании личностных ценностей и эмоциональном удовлетворении от работы, личной и семейной жизни. На другом исследовательском полюсе стоят результаты научных изысканий таких известных мировых ученых, как К. Меллер и Л. Зайверт, относящихся к технологическому направлению данной научной школы тайм-менеджмента. Данные исследователи сосредоточились на методах организации личного и рабочего времени, включая планирование и прогнозирование, как на долгосрочную, так и на краткосрочную перспективу, а также определении приоритетов, мониторинге и контроле за выполнением задач и реализацией деловых процессов в организациях и на предприятиях различных отраслей экономики [6, с. 25-26].

В отечественных научных изысканиях HR-проблем в 1960-1980 годах XX века (Г.Х. Попов, П.Т. Приходько, В.Я. Цветов, В.К. Фомин) на первый план выходят вопросы организационной структуры управления, составление и описание регламентов работы и деловых процессов, формирование должностных инструкций, приказов и положений по вопросам организации труда персонала, вместе с тем вопросы, связанные с учетом особенностей личности сотрудника, оставались без должного внимания. Человеческий капитал рассматривался преимущественно как пассивная ресурсная составляющая предприятий и организаций народного хозяйства, и находился в основном в поле исследований социологов, а не экономистов и управленцев [8, с. 124].

В результате проеденных статистических исследований были получены некоторые выводы и обобщения, носящие в большей степени прикладной характер, для усовершенствования организационных и административных механизмов: рекомендации руководителям организаций по оптимизации работы начальников высшего, среднего и низшего звена; делегирование полномочий на нижестоящий уровень руководящего состава; научнообоснованные рекомендации по переводу работников на 5-дневную рабочую неделю на основе проведенных эмпирических исследований и др. [9, с. 65].

Многие исследователи того времени акцентировали свое внимание на том, что вопросы эффективности труда «белых воротничков», оптимизации использования времени трудовых ресурсов находятся в ведении руководителей предприятий и их структурных подразделений, а сам персонал этими вопросами заниматься не должен. В то время в отечественной науке вопросы самоменеджмента не получили широкого распространения и развития. Для командно-административной хозяйственной системы данное развитие научной мысли представлялось во многом логичным и аргументированным, но в условиях рыночной экономики и широких возможностей по стимулированию труда и раскрытию креативного потенциала человеческого капитала такие HR-подходы имеют низкую эффективность [2, с. 206].

Значительных практико-ориентированных результатов удалось получить ученому А.А. Любищему, который исследовал научнообоснованные подходы к управлению временем персонала.В своих поисковых исследованиях ученый дал научное обоснование хронометражу как практическому организационноуправленческому механизму повышения результативности использования личного времени сотрудника организации для повышения производительности труда на предприятиях народного хозяйства. При применении хронометража необходимо активно осуществлять тайм-мониторинг и следить за регистрацией проделанной работы и временем, затраченным на нее. Этот деловой процесс направлен на повышении материальной мотивации сотрудника предприятия к труду, формирует осознанное чувство времени у персонала организации, а также ощущение раскрытия потенциала для повышения эффективности, которое предоставляет человеку совершенно иную перспективу на организацию своей деятельности.

Таким образом, рассмотрев вопросы генезиса теоретико-методологических и практических подходов к исследованию вопросов научной организации труда, учета времени, тайм-менеджмента следует отметить, что в нашей стране, а также в зарубежных странах произошла качественная и количественная трансформация организационно-управленческих механизмов тайм-менеджмента. Для успешного дальнейшего научного исследования вопросов управ- ления временем, совершенствования инструментов тайм-менеджмента в конкретной организации важно учитывать эти фундаментальные преобразования и извлекать из них пользу.

На современном рынке труда наблюдается увеличение интереса к новым методам управления временем. Стремительно развивающаяся отрасль тайм-менеджмента активно привлекает внимание профессионалов. Подходы западного тайм-менеджмента сегодня нашли свое отражение в различных аспектах личной эффективности менеджеров. Важными характеристиками зарубежного тайм-менеджмента являются гуманизация, компьютеризация и дифференциация, способствующие повышению профессиональной эффективности.

В современной практике управления временем в России основным аспектом становится идея о свободном использовании методов управления временем сотрудниками с высоким уровнем самоменед-жмента, имеющими высокий интерес к повышению личной эффективности и уровня оплаты труда. Методы управления временем получили широкое распространение, но их внедрение сталкивается с определенными трудностями. Для решения данных проблем и реализации HR-проектов, связанных с реализацией изменений в учете времени и организации труда персонала, руководители отечественных организаций довольно часто привлекают высокопрофессиональных специалистов-консультантов.

Таким образом, тайм-менеджмент условно можно разделить на периоды: донаучный; фордизм; тейлоризм; период научной организации труда; школы человеческих отношений и новых человеческих отношений; классический тайм-менеджмент; советская школа 60-х; последователи А.А. Любищева; современный самоменеджмент.

Управление временем, изучение проблем и методов оптимизации временных затрат в различных сферах профессиональной деятельности – это междисциплинарная область науки и практики, известная как тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент, переводимый с английского как «управление временем», заключается в упорядочении использования времени в течение дня и недели, чтобы успевать выполнить все важные задачи. Это включает учет и оперативное планирование времени.

Система управления временем, известная как тайм-менеджмент, включает в свою архитектонику различные элементы, которые в совокупности оказывают комплиментарное воздействие на сокращение временных затрат, которые, в свою очередь, требуются для выполнения бизнес-процессов операционной и проектной деятельностей. Эти элементы включают в себя анализ использования рабочего времени; установление целей для руководителя; планирование ра- бочего времени и разработкуорганизационно-управ-ленческих механизмов нивелирования причин неэффективного использования времени. Хотя каждый человек уникален и может самостоятельно решать, как эффективно использовать свое время, необходимо признать, что система тайм-менеджмента не является универсальной и может быть адаптирована к каждой конкретной ситуации. Самоменеджмент и персонифицированный подход к управлению временем остаются наиболее эффективными, однако концептуальные технологии и инструменты тайм-менеджмента могут быть применены в большинстве случаев.

Процесс мониторинга и анализа использования временных ресурсов научными методами позволяет выявить корни неблагоприятного воздействия на рабочее время, нерациональное использование времени, а также основные факторы, оказывающие существенное негативное влияние.

Тайм-менеджмент имеет свою цель и задачи, которые необходимо определить перед тем, как приступить к его использованию. Каждый человек или организация должны понять, какие методы управления временем будут наиболее эффективными, а какие следует исключить. Постановка целей играет ключевую роль в этом процессе, помогая создать основу для успешного внедрения тайм-менеджмента.

Составление перечня задач на определенный период времени является организационно-управленческим инструментом, известным как планирование. Данная управленческая технология имеет свои собственные отличительные черты в решении вопросов планирования рабочего времени.

Важным аспектом в решении проблемы потери времени является разработка эффективных методов и инструментов борьбы с ее причинами. Это предполагает проведение предварительного мониторинга и анализа, в ходе которых выявляются детерминантные причины, а затем принимаются меры по их нивелированию. Существует множество типовых и шаблонных способов борьбы с широко распространенными источниками потери времени, но важно помнить, что каждый случай по-своему уникален и требует персонифицированного подхода. В этой связи следует использовать персонифицированные организационно-управленческие механизмы, адаптированные под каждые бизнес-задачи и поиск источников временных потерь в процессе реализации деловых процессов в организациях и предприятиях различных отраслей экономики.

Вопросы повышения эффективности использования рабочего времени требуют от исследователей и практиков глубокого погружения в мониторинг и анализ деловых процессов. Для получения высоких результатов необходимо применять все составляющие организационно-управленческого механизма управления временем, а также все комплиментарные составляющие структурной архитектоники системы тайм-менеджмента. Использование организационноуправленческих механизмов и инструментов управления временем ориентировано на то, чтобы сотрудник находил креативные подходы к оптимизации своих временных затрат.

Сегодня тайм-менеджмент актуален в организациях социально-культурной сферы. Однако управление учреждением культуры имеет ряд специфичных черт, и далеко не каждая технология тайм-менеджмента может быть применена. Так, например, согласно ст. 22 Трудового кодекса российской Федерации (далее – ТК РФ) отсутствие нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях трактуется как нарушение трудового законодательства и ущемление прав работников. Поэтому в сфере культуры и искусства наряду с остальными сферами были разработаны и введены типовые нормы труда в библиотеках, культурно-досуговых учреждениях, музеях, зоопарках, учреждениях кинематографии, которые опираются на следующие приказы:

-

1. Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках».

-

2. Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2478 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в зоопарках, фильмофон-дах, музеях и других организациях музейного типа».

-

3. Приказ Минкультуры России от 21.07.2017 № 1226 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в организациях кинематографии».

-

4. Приказ Минкультуры России от 27.04.2018 № 602 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в организациях исполнительских искусств». Данный приказ отменен 09.06.2018 из-за абстрактности, неоднозначности и дискуссионности норм.

В Таблице 1 приведены Нормативные акты, которые относятся ко всем направлениям отрасли.

Однако введение нормирования труда в сфере культуры не корректно и не обосновано никакими фундаментальными научными исследованиями, поскольку сопряжено с рядом проблем, вызванных прежде всего со специфичностью творческого труда и самим подходом «нормировать не столько процесс, сколько результат их труда». Специалисты по экономике труда акцентируют внимание на необходимости комплексной оценки труда для творческих профессий, не позволяющей дробить создание продукта их творческой и интеллектуальной деятельности на процесс и его результаты: «Под оценкой труда мы подразумеваем характеристику труда как процесса, его результатов и качеств самого работника» [11, с. 126-127].

Увеличение бюрократической работы и препятствия для нормального функционирования учреждений культуры – результат внедрения подобных норм. В культурно-досуговых учреждениях в рамках нормирования труда Минкультуры России ограничилось разработкой норм численности творческих работников коллективов самодеятельного искусства, клубных формирований, студий, кружков, а также работников, занятых организацией и проведением культурно-массовых мероприятий (Приказ Минкультуры России от 30.12.2015. № 3448 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа»).

В условиях административно-командной системы существовало предписание, но оно скорее было ориентировано на оптимальное количество работ, чтобы защитить артистов и художественный персонал (режиссеров, дирижеров, художников, балетмейстеров и др.) от перегрузок и излишнего напряжения. Современные нормативные положения, напротив, подчинены лишь экономическим требова-

Таблица 1

Нормативные акты, которые относятся ко всем направлениям отрасли

|

Содержание нормативного акта |

Где найти |

|

Общие правила, как разработать, утвердить, ввести, заменить и пересмотреть нормы труда, а также обеспечить нормальные условия работы для выполнения норм выработки |

ТК РФ (ст. 159-163) |

|

Порядок разработки и утверждения типовых (межотраслевых, профессиональных, отраслевых и иных) норм труда для однородных работ |

Постановление Правительства от 11.11.2002 № 804 |

|

Методические рекомендации по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях |

Приказ Минтруда от 30.09.2013 № 504 |

|

План мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы,направленные на повышение эффективности сферы культуры» |

Распоряжение Правительства от 28.12.2012 № 2606-р |

|

Разъяснения Минкультуры о внедрении нормирования труда в учреждениях культуры |

Письмо Минкультуры от 05.09.2016 № 269-01-39-НМ |

ниям и основаны на механистическом подходе, который не подходит для разработки нормативной трудоемкости.

Методы тайм-менеджмента могут стать более эффективной мерой в организации времени трудового коллектива учреждения культуры.

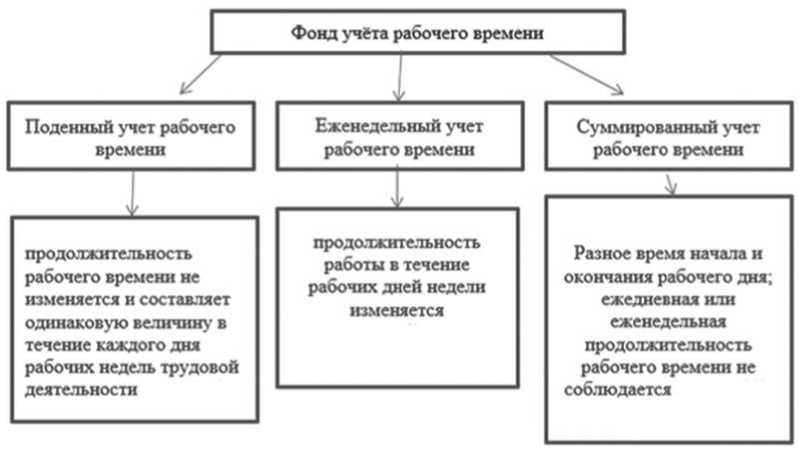

Одним из инструментов тайм-менеджмента в организации социально-культурной сферы может стать учет фонда рабочего времени. На Рисунке приводятся его разновидности.

Также эффективно зарекомендовала себя матрица Эйзенхауэра:ее принцип работы описан в Таблице 2.

Метод расстановки временных приоритетов, например, при подготовке и реализации творческого проекта, основанный на ранжировании всех текущих и перспективных дел по степени их важности и актуальности, может быть применим как для работника, так и для организации в целом.

Методы стратегического и текущего временного планирования и составления временных рабочих графиков могут применяться при составлении календарно-тематического плана или положений о мероприятии.

Заключение

Руководители организаций социально-культурной сферы обязаны активно внедрять тайм-менеджмент для улучшения планирования и организации работы. Это способствует повышению общей производительности и эффективности деятельности коллектива путем выявления причин непродуктивного времени на работе. Важно подчеркнуть, что система учета рабочего времени через нормативы не всегда соответствует специфике учреждений культуры и способствует эффективной реализации деятельности культурно-досуговых организаций. Управление временем в рабочем коллективе – это не только задача руководителя, но и от-

Рисунок. Фонд учета рабочего времени

Матрица Эйзенхауэра

Таблица 2

|

Дела |

Срочные |

Несрочные |

|

Важные |

Критические ситуации Неотложные проблемы Проекты с «горящим сроком» исполнения» |

Профилактические действия Поддержание ресурсов и средств Создание связей Поиск новых возможностей Планирование Восстановление сил |

|

Неважные |

Отвлечения, некоторые телефонные звонки Корреспонденция, какие-то сообщения Некоторые заседания Предстоящие неотложные дела Распространенные виды деятельности |

Мелочи, отнимающие время Корреспонденция Звонки Пустая потеря времени Праздное времяпровождение |

ветственность сотрудников. Каждый должен осознать ценность своего времени и активно стремиться использовать его наиболее эффективно. Технология тайм-менеджмента предлагает различные методы управления временем, такие как метод расстановки приоритетов, матрица Эйзенхауэра, учет рабочего времени, хронометраж и другие, которые могут помочь в достижении этой цели.

Список литературы Тайм-менеджмент как технология управления рабочим временем персонала организации социально-культурной сферы

- Берд П. Тайм-менеджмент. Планирование и контроль времени / пер. с англ. К. Ткаченко. М.: Фаир-Пресс, 2019. 198 с.

- Вдовин Е.К. Управление временем и самоменеджмент. М.: Юрайт, 2022. 224 с.

- Воротной М.В. Менеджмент музыкального искусства: учебное пособие. М.: Планета музыки, 2019. 256 с.

- Вронский А.И. Как управлять своим временем. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 42 с.

- Горбачев А. Тайм-менеджмент в два счета. Санкт-Петербург: Питер, 2012. 128 с.

- Дод П., Сандхайм П. 25 лучших способов и приемов тайм-менеджмента. Как сделать больше, не теряя головы: пер. с англ. Санкт-Петербург: Диля, 2018. 89 с.

- Зайверт Л. Ваше время в ваших руках. Советы деловым людям, как эффективно использовать рабочее время. М.: Инфра-М, 2019. 91 с.

- Калинин А.И., Панов А.И. Эффективная организация времени. М.: Элмо, 2019. 302 с.

- Карлеф Б., Левингссон Ф. Менеджмент от А до Я. Концепции и модели. Санкт-Петербург: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2015. 284 с.

- Кириллова Н.Б. Менеджмент социокультурной сферы. Изд. 2-е. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2012. 186 с.

- Рубинштейн А.Я. Вступительная записка. Экономика культуры: новый ракурс старых проблем // Журнал Новой экономической ассоциации. 2012. № 2 (14). С.126-127.