Таймырские метаморфиты Льва Махлаева в свете литохимии. Часть II

Автор: Юдович Я.Э., Кетрис М.П.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (236), 2014 года.

Бесплатный доступ

На основе аналитических данных, приведенных в докторской диссертации Л. В. Махлаева (1979), включающих 21 выборку анализов кристаллических сланцев и гнейсов Таймыра (всего около 160 полных силикатных анализов), дана литохимическая аттестация четырех выделенных им субстратных рядов метаморфитов (отвечающих определенному типу протолита): грауваккового, известково-грауваккового, пелитового и карбонатсодержащего. Литохимия подтверждает все главные выводы Л. В. Махлаева, но вместе с тем позволяет высказать нетривиальные суждения о присутствии среди данных образцов продуктов метаморфизма вулканогенно-осадочных пород - метатуффоидов, а также продуктов аллохимического метаморфизма - метасоматитов.

Метаморфиты, изучение таймырских метаморфических сланцев и литогенных графитов, протолит, литохимия, проф. л. в. махлаев

Короткий адрес: https://sciup.org/149128630

IDR: 149128630

Текст научной статьи Таймырские метаморфиты Льва Махлаева в свете литохимии. Часть II

-

2.3. Пелитовый ряд

Выборки 11 и 12 — филлиты фации зеленых сланцев. В этой выборке 9 анализов, из которых 5 авторских и 4 взяты из работ И. Д. Забияки. На модульной диаграмме «Щелочи — ГМ» выделяются 3 кластера с близкой средней щелочностью, но заметно различающиеся по величине ГМ.

Кластер Ia аттестуется в среднем как нормосиаллит (ГМ = 0.36), нормальный по всем параметрам. Протолитом могли быть обычные алевролиты с кварц-альбитовой кластикой. Кластер I6 аттестуется как заметно более гидролизатный щелочной псев-досиаллит вследствие большей магне-зиальности и несколько большей общей щелочности (ГМ = 0.50, MgO = 4.19 %, Na2O+K2O = 5.22 %). Очевид но, что протолитом были породы более глинистые (хлорит-гидрослюдис-тые?). Кластер IIпредставлен суперглиноземистыми щелочными псевдогидролизатами (ГМ = 0.60, АМ = 0.39, MgO = 3.88 %, Na2O+K2O = 5.60 %). Очевидно, что протолитом были породы еще более глинистые, чем те, что усреднены в контуре кластера I6.

Особняком стоит весьма аномальный состав обр. 4(кол. Л. В. Махлаева), который оказался супержелезистым, суперглиноземистым и ги-перфемичным алкалитом (Na2O+K2O = 8.99 %, ЖМ = 0.49, АМ = 0.42, ФМ = 0.31). Видимо, это альбит-хлорит-мусковитовый сланец, протолитом которого был туффоид необычного (например, щелочно-базальтового?) состава. Как всегда в таких случаях, имеется альтернатива — щелочной метасоматит (по базиту?), т. е. продукт аллохимического метаморфизма.

Выборка 15 — глиноземистые сланцы эпидот-амфиболитовой фации. В этой выборке 12 анализов, из которых 2 взяты из работ Н. Н. Урванцева, а остальные авторские. Можно сформировать один кластер, и один анализ не подлежит усреднению.

Кластер I аттестуется в среднем как щелочной псевдогидролизат (ГМ = 0.57, MgO = 4.19 %, Na2O+K2O = 5.96 %). Как видим, средний состав пород почти такой же, как в обр. 5 из предыдущей выборки. Соответственно аналогичен и диагноз вероятного протолита: глинистые породы с каолинитом и хлоритом — продукты размыва кор выветривания по базитово- му субстрату. Обр. 8из кол. Л. В. Махлаева по магнезиальности и щелочности примерно такой же, как и средний состав кластера (MgO = 5.46 %, Na2O+K2O = 6.20 %), но отличается повышенной глиноземистостью (АМ = 0.58 против 0.38 в кластере), за счет чего у него и величина ГМ получается гораздо более высокой: 0.82 против 0.57 в кластере. Очевидно, протолит был особенно обогащен глиноземистыми продуктами коры выветривания. При этом весьма необычно, что столь гидролизатный состав обладает очень низким содержанием титана: TiO2 = 0.30 %, что в сочетании с аномально высоким содержанием Al2O3 = 25.90 % дает аномально низкое значение титанового модуля (ТМ = 0.012), свойственное разве что риолитам.

Выборка 17 — высокоглиноземистые кристаллические сланцы и гнейсы амфиболитовой фации. В этой выборке 8 анализов, из которых 2 авторские, а остальные взяты из работ И. Д. Забияки (2), П. В. Виттенбурга (2) и О. О. Баклунда (2). По минеральному составу выделены три труппы: силлиманитовые и силлиманит-кордиеритовые кристаллические сланцы и кордиеритовые гнейсы, однако по химическому составу эти группы никак не индивидуализируются.

Несмотря на значительное сходство составов пород, мы все же выделили два кластера, I и II, по чисто формальному признаку — граничному значению НКМ = 0.30 , со средними значениями НКМ соответственно 0.27 и 0.34. Таким образом, состав кластера II несколько более полевошпатовый, нежели кластера I . Оба кластера по среднему составу аттестуются как щелочные псевдосуперси-аллиты (ГМ 0.50—0.51, MgO 3.56— 3.97 %, Na2O+K2O = 5.32—6.25 %), нормальные по всем параметрам. Протолитом этих метаморфитов могли быть глинистые породы с хлоритом и каолинитом.

Выборка 18 — черные филлиты в зеленосланцевой фации. В этой выборке 6 анализов, из которых 3 авторские и 3 взяты из работ А. И. Забияки. По минеральному составу выделены две субфации: серицит-хлоритовая (сери-цит-кварцевые сланцы с графитом) и хлорит-биотитовая (аспидные сланцы с биотитом и гранатом).

Выборка очень неоднородна, поэтому выделение даже одного кластера I производится «с натяжкой», без учета различия в составе щелочей (два образца натрово-калиевые, но один существенно калиевый). В этом кластере средний состав пород аттестуется как псевдосуперсиаллит на границе с гидролизатами (ГМ 0.55, MgO 3.61 %). Это породы гиперфемичные (ФМ = 0.25), а по глиноземистости — на границе нормо- и суперглиноземистых сиаллитов (АМ = 0.35). Очевидно, протолитом этих метаморфитов были глинистые породы хлорит-слю-дистого состава, с возможной примесью базитовой пирокластики.

Составы пород вне этого кластера индивидуальны — они существенно отличаются и от кластера, и друг от друга. Обр. 2 (кол. Л. В. Махлаева) — это сернистый нормосиаллит (ГМ = 0.46, 5общ = 3.10 %). Вследствие высокого содержания титана (TiO2 = 1.62 %) порода аттестуется как гипертитанистая (ТМ = 0.101). Протолитом мог быть сильно пиритизированный туффоид с базитовой пирокластикой. Обр. 3 (кол. Л. В. Махлаева) — это щелочной псевдогидролизат (ГМ 0.74, MgO 4.00 %, Na2O+K2O = 5.80 %). Протолитом был, скорее всего, бази-товый (возможно, андезитовый) туффоид. Обр. 3 (кол. А. И. Забияки) — это миосилит вблизи границы с сиал-литами (ГМ = 0.29), нормальный по всем параметрам, но с очень высоким значением потерь при прокаливании = 9.12 %, очевидно за счет углеродистого вещества. Можно думать, что протолитом была алевритистая углеродистая глина.

-

2.4. Карбонатсодержащий протолит

-

3. Обсуждение результатов

Выборка 21 — метаморфиты по породам, обогащенным карбонатным материалом. В этой выборке 6 анализов, из которых один авторский, а остальные взяты из работ А. И. Забияки. По минеральному составу выделены три группы: амфибол-лабрадоро-вые и амфибол-битовнитовые кристаллические сланцы эпидот-амфибо-литовой фации; эденитовый кристаллический сланец амфиболитовой фации; диопсид-скаполит-эпидотовые кристаллические сланцы амфиболитовой фации. С некоторой натяжкой (пренебрегая различиями) можно выделить два кластера.

Кластер I аттестуется как гипо-щелочной нормосиаллит (ГМ = 0.36, НКМ = 0.07), нормальный по остальным параметрам, с заметным содержанием СаО = 8.18 %. Кластер II аттестуется как гипернатровый псевдогидролизат (ГМ 0.58, ЩМ = 4.44, MgO 4.53 %), также высококальциевый

(СаО = 8.43 %). Протолитом этих метаморфитов могли быть аридные мергели (доломитистые) с разным содержанием глинистого материала, а учитывая присутствие скаполита, может быть, отчасти засоленные.

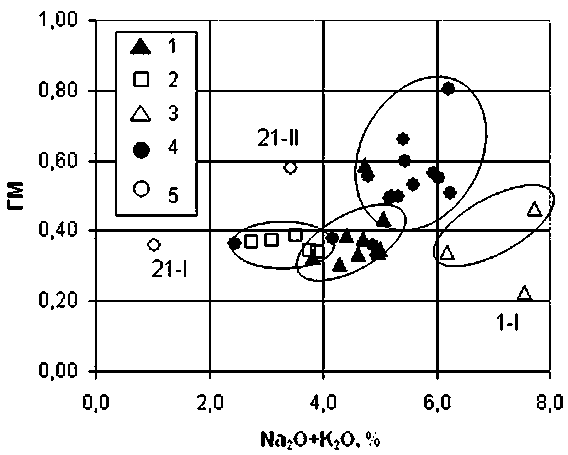

Если теперь нанести точки средних составов метаморфитов (т. е. кластеров) на сводную модульную диаграмму (рис. 2), то можно выделить по меньшей мере 4 поля, отвечающих различным терригенным протолитам. Что касается карбонатного (мергелистого) протолита, то единого поля здесь выделить не удается, так как два кластера выборки 21 слишком сильно отличаются друг от друга по составу.

Аркозовое поле (такой протолит Л. В. Махлаевым не выделялся) характеризуется высокой общей щелочностью (Na 2 O+K 2 O в среднем > 6 %) и высокой нормированной щелочностью (НКМ в среднем 0.40—0.52), означающей обилие в породах полевых шпатов. Точка 1-I, далеко отстоящая от поля аркозов, очевидно, представляет самые кислые аркозы. Как отмечалось нами на примере голоценовых аллювиальных аркозовых песков Калифорнии [8, с. 95], сочетание высокой агпаитности (НКМ) с низким значением ГМ может быть результатом природного шлихования песчаного осадка — потерей (отмывкой) слюд, а не накопления в нем полевых шпатов.

Как видно на рис. 2, поля протолитов в их маргинальных частях слегка перекрываются. Так, в поле граувакк оказываются два кластера, которые относились в оригинале к известковым грауваккам, а в поле пелитов попали некоторые граувакки. Такое перекрытие может иметь две причины: объективную и субъективную. Первая заключается в том, что указанные литотипы и в природе имеют переходные, промежуточные составы. Например, граувакка с высоким содержанием глинистого матрикса может быть аттестована не как песчаник, а как алевритовый аргиллит. А вторая причина может состоять в том, что первичная аттестация протолита была сделана Л. В. Махлаевым не вполне точно (например, кристаллический сланец, который был им отнесен к пелитовому ряду, следовало отнести к граувакковому ряду). Но в целом нужно отметить, что поля протолитов, выделенных Л. В. Махлаевым, прекрасно дифференцируются на модульной диаграмме «Шелочи — ГМ».

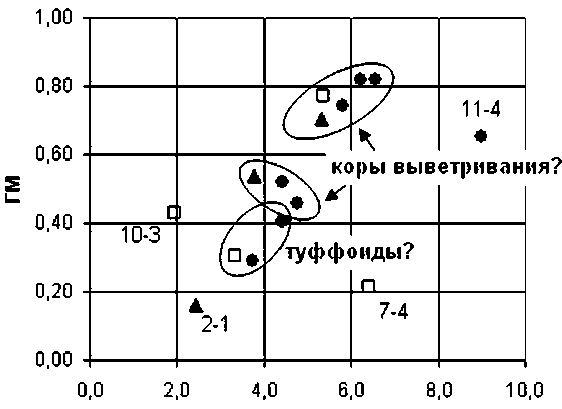

Однако средние составы отнюдь не исчерпывают всего многообразия химического состава параметаморфи-тов таймырского докембрия. Как было видно в табл. 2—4 и на графиках рис. 1 (см. Ч. I), помимо кластеров в совокупности анализов имеется еще целый ряд индивидуальных («аномальных») составов, не подлежащих усреднению вследствие тех или иных отличий. Если все их нанести на другую сводную модульную диаграмму (рис. 3), то, по-ви-димому, можно также выделить несколько полей, имеющих родственный состав.

Верхнее поле псевдогидролизатов, по всей видимости, отвечает существенно глинистому протолиту, обогащенному глиноземистыми продуктами размыва кор выветривания. Среднее поле псевдогидролизатов и псевдосиаллитов также, скорее всего, отвечает породам с глиноземистой примесью из кор выветривания — просто менее глинистым (алеврогли-нистым?), а также грауваккам с повышенной долей андезитовой (?) вулка-нокластики. Нижнее поле сиаллитов и силитов, скорее всего, отвечает средним и кислым туффоидам.

Но и среди этих «аномальных» образцов есть свои аномалии, выскакивающие за пределы выделенных полей. Три из них были описаны нами в разделе 2.1: это обр. 11-4 (алкалит) — либо туф щелочного базальта, либо щелочной метасоматит по базиту; обр. 7-4 и 10-3 — натровые породы, могущие быть либо существенно альбитовыми туффоидами, либо альбитовыми метасоматитами. Самый кислый состав обр. 2-1 (нормосилит) выше не описывался. Но, судя по невысокому модулю нормированной щелочности НКМ (0.28) и низкой общей щелочности (Na2O+K2O = 2.43 %), это просто существенно кварцевый песчаник (альтернативы: окварцованная порода или фтанитовая граувакка).

Примечательной особенностью рассмотренных составов является повышенная магнезиальность пород: среди них очень много псевдосиаллитов и псевдогидролизатов (табл. 2—4). Если псевдосиаллиты с невысокими значениями ГМ можно интерпретировать как граувакки с повышенной долей андезитовой(?) кластики, то интерпретация псевдогидролизатов уже не так проста. Дело в том, что типичными псевдогидролизатами являются базальтоиды [8]. Но рассмотренные выше сланцы и гнейсы, безусловно, являются параметаморфитами: во-

Рис. 2. Поля разных протолитов на сводной модульной диаграмме средних составов-кластеров: 1 — граувакки; 2 — известковые граувакки; 3 — аркозы; 4 — пелиты; 5 — карбонатсодержащие породы. Обозначения типа 21-II отвечают номеру выборки (21) и кластера (II) в этой выборке (см. табл. 2—4)

Na2O+K2O, %

Рис. 3. Поля составов «аномальных» протолитов на сводной модульной диаграмме Условные обозначения на рис. 2. Обозначения типа 7-4 отвечают номеру выборки (7) и образца (4) в этой выборке (см. табл. 2—4)

первых, в них нет характерной для ба-зальтоидов высокой титанистости, а во-вторых, их гидролизатность вызвана не низким содержанием SiO2 (как в базальтоидах), а повышенным содержанием A12O3, так что это, бесспорно, «истинные» гидролизаты. По-видимому, причина повышенной маг-незиальности таймырских докембрийских метагидролизатов заключается в особенностях древнего выветривания, что подчеркивалось нами в «Основахлитохимии» [8, с. 241—242]: «Необходимо отметить важную тенденцию распространения псевдогидролизатов, генетически связанных с наземными корами выветривания: они характерны для древних КВ (докембрийс ких и нижнепалеозойских) и не свойственны более молодым КВ, где, очевидно, магний выносился более энергично». По этой причине такие образования мы даже предлагали называть иначе — не псевдогидролизатами, а магнезио-гидролизатами.

-

4. Альтернативы интерпретации

Как было видно из изложенного, обычно в литохимии присутствуют две альтернативы интерпретации: туф-фоид или метасоматит; вулканоклас-тика или пирокластика .

Сама идеология определения протолита по химическому составу породы базируется на допущении изохи- мичности метаморфизма. Однако при изучении низов разреза доуралид на Приполярном Урале мы обнаружили массовое проявление аллохимическо-го метаморфизма, а именно щелочного метасоматоза (натрового либо калиевого), в толщах переслаивания зеленых сланцев-метабазитов с метааркозами [9]. Л. В. Махлаев также отмечал подобный аллохимический процесс в слоистых сланцево-граувакковых толщах докембрия Таймыра, хотя и считал его сугубо локальным: «Очевидно, что при метаморфизме идут обменные реакции между смежными прослоями, отличными по составу. Однако выдержанность средних содержаний говорит о том, что дистанция миграции элементов при этих реакциях едва ли превышала доли метра — от прослоя к прослою» [2, с. 31]. Тем не менее какие-то пробы вполне могли быть взяты именно из такого, метасоматически измененного прослоя, и, таким образом, проблема диагноза остается.

Что касается альтернативы «вул-канокластика или пирокластика», то она отмечалась нами и в «Основах литохимии» [8, с. 310], и вновь была подчеркнута недавно на Сыктывкарском совещании по диагностике продуктов вулканизма в осадочных толщах [7]. В частности, с такой проблемой диагноза мы столкнулись при изучении зеленых сланцев Лемвинс-кой зоны на Приполярном Урале [5]. Решение ее весьма актуально, например для определения положения в разрезе зеленых слоистых сланцев «второго типа» погурейской свиты: «Ибо, если мы имеем туффоиды, то можно говорить о всех зеленых сланцах в терминах “базальты и их туфы (туффиты)”, считая погурейскую свиту допалеозойской соответственно общепринятому для Севера Урала возрасту бедамельских (маньинских, саблегорских и пр.) базальтоидов. Если же это все-таки метаграувакки, то возраст их протолита может быть значительно моложе возраста их петро-фонда (т. е. размывавшихся основных или средних вулканитов). В этом варианте погурейская свита может ока заться и раннепалеозойской, например ордовикской» [5, с. 17]2.

Что касается таймырских мета-морфитов, то для низкометаморфизо-ванных пород (зеленосланцевая фация) и вдобавок с крупными обломками никакой альтернативы «вулкано-кластика или пирокластика», разумеется, не возникает. Так, при описании метаморфитов грауваккового ряда в зеленосланцевой фации Л. В. Махлаев указывал, что гравийные частицы размером 0.5—2.0 мм, объемная доля которых может составлять 1—25 %, «представлены обломками эффузивов (фельзиты, альбитофиры, порфириты) и кремнистых сланцев» [2, с. 28]. Однако для частиц матрикса, а также в породах более высоких фаций метаморфизма распознать первичную вулканокласти-ку и тем более отличить ее от пирокла-стики (что можно сделать только по некоторой окатанности первой) уже практически невозможно.

Выводы

Литохимическая обработка 21 выборки силикатных анализов докембрийских параметаморфитов Таймыра (всего около 260 анализов), собранных в докторской диссертации профессора Л. В. Махлаева (1979 г.), позволила выделить около 30 средних составов-кластеров и 15 индивидуальных составов, не подлежащих усреднению.

Особенностью составов является их повышенная магнезиальность, что выражается в аттестации многих пород как псевдосиаллитов и псевдогидролизатов. Эта особенность отчасти связана с андезитовым (?) петрофон-дом рифейских псаммитов Таймыра, а отчасти, вероятно, коренится в специфике древнего выветривания, в котором магний вел себя как малоподвижный компонент.

Литохимическая методика позволяет полностью подтвердить диагноз протолита, сделанный Л. В. Махлае-вым, и согласиться с выделенными им типами протолита: граувакковым, из-вестково-граувакковым и пелитовым. Поля этих типов протолита прекрасно дифференцируются (с незначи тельными перекрытиями) на модульной диаграмме «Щелочи — гидроли-затный модуль». В то же время литохимия позволяет заметить немаловажные нюансы состава метаморфитов и выделить несколько других типов протолита: аркозы, кварцевые песчаники (или фтанитовые граувакки?), гидролизатные глины, кислые и средние туффоиды.

Литохимическая обработка заставляет вновь обратить внимание на актуальные альтернативы диагностики: «вулканокластика или пирокластика» и «туффоиды или метасомати-ты». Однако для выбора этих альтернатив геологу недостаточно одной литохимии и необходима дополнительная информация — петрографическая и/или геологическая.

Список литературы Таймырские метаморфиты Льва Махлаева в свете литохимии. Часть II

- Махлаев Л. В. Гранитная серия докембрия Таймыра и проблема палеолитологических реконструкций ультраметаморфических комплексов: Дис. … докт. геол.-минерал. наук. Часть II: Альбом приложений. Красноярск: Красноярский ин-т цветных металлов, 1979. 119 с.

- Махлаев Л. В. Изолитогенные гранитные ряды. Новосибирск: Наука, 1987. 152 с.

- Махлаев Л. В. Полвека в геологии. Сыктывкар, 2010. 750 с.

- Ситников Т. А. Литохимический комплекс: (Стандарт ЮК-График ЮК). URL: http://lithology.ru/node/854.

- Соболева А. А, Юдович Я. Э., Кетрис М. П., Васильев А. В. Зеленые сланцы Лемвинской зоны // Вестник Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. № 1. С. 14-20.

- Шутов В. Д. Классификация песчаников // Литол. и полез. ископаемые. 1967. № 5. С. 86-104.

- Юдович Я.Э. Несбывшиеся ожидания: Предисловие редактора // Диагностика вулканогенных продуктов в осадочных толщах. Сыктывкар: Геопринт, 2012. С. 3-24.

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Основы литохимии. Л.: Наука, 2000. 479 с.

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П., Мерц А. В. Щелочные метасоматиты в древних толщах Приполярного Урала // Геохимия. 1993. № 3. C. 395-411.