Таксономическое разнообразие и ареалогия орибатид (Oribatei) европейского севера России

Автор: Мелехина Е.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2 (6), 2011 года.

Бесплатный доступ

Обобщены результаты исследований автора и имеющиеся литературные дан- ные о таксономическом разнообразии орибатид европейского Севера России. Для региона известно 354 вида, 132 рода, 67 семейств орибатид. Отмечена относительная бедность таксономического состава по сравнению с более низ- кими широтами и западными фаунами. По типу долготного распространения преобладают голарктические и палеарктические виды. В тундровой зоне по- вышается доля голарктических видов и снижается - палеарктических и ев- ропейских, по сравнению с таежной зоной. Характерна высокая степень сходства с сибирской фауной. Выделены пять типов широтного распростране- ния видов: арктический, аркто-бореальный, бореальный, температный, поли- зональный. Фауна орибатид равнинной и горной субарктической тундр сход- на с таежной.

Таксономическое разнообразие, биогеография, ареалогия, орибатиды, европейский север России

Короткий адрес: https://sciup.org/14992450

IDR: 14992450 | УДК: 595.423:591.1(470.1)

Текст научной статьи Таксономическое разнообразие и ареалогия орибатид (Oribatei) европейского севера России

Для ряда групп наземных беспозвоночных европейской части России (чешуекрылых, двукрылых, жесткокрылых и других) разработаны типологии ареалов, подробно изучена зоогеографическая структура фауны. В отношении типично почвенных животных в этой области сделаны лишь первые шаги. Д.А. Криволуцкий (2004) указывал, что почвенная микрофауна является новой для биогеографии группой животных. Обозначая задачи современной биогеографии почвы, он писал: «К настоящему времени собрано достаточно данных для перехода от локального изучения фауны …, структуры экосистем почвы к обобщению и анализу их географического распространения, ареалогии, районированию» [1].

Орибатиды, или панцирные клещи, являются удобной модельной группой биогеографических исследований. Это мелкие членистоногие, обитающие в почве и других субстратах: мхах, лишайниках, разлагающейся древесине. Они составляют подотряд Oribatida отряда акариформных клещей (Acari-formes) [2]. Высоко таксономическое разнообразие группы. Известно около 9 тыс. видов, более 1200 родов, 169 семейств орибатид в современной мировой фауне [3]. Орибатиды распространены во всех природно-климатических зонах, всегда многочисленны (до 150 тыс. экз./м2 – в лесных биоценозах; 5-20 тыс. экз./ м2–в почвах субарктических тундр).

За последние пять десятилетий накоплен обширный материал о таксономическом разнообразии орибатид таежной и тундровой зон европейской части России, арктических островов, западного макросклона Уральского хребта. Целью настоящей работы было обобщение имеющихся данных, выявление закономерностей изменения состава и структуры фауны орибатид в широтно-зональном аспекте, особенностей географического распространения видов.

Материал

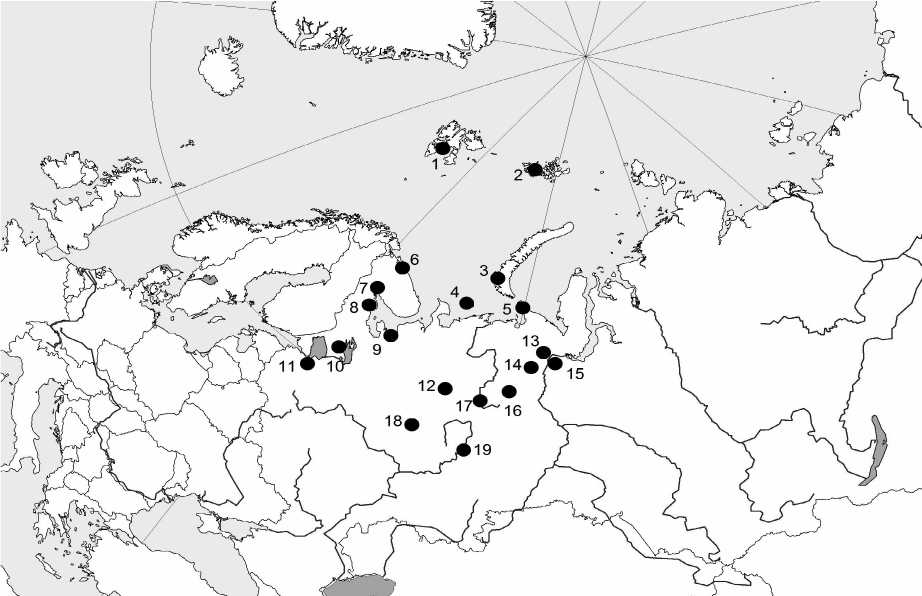

Исследования охватывают аркто-бореальную зону европейской части России (рисунок). В таежной зоне локальные фауны орибатид изучались в Мурманской области: на беломорских островах Кандалакшского заповедника [4], в Ленинградской [5, 6], Архангельской [7], Пермской [8], Кировской [9] областях, Карелии [10, 11], Республике Коми [12 – 19].

Для сравнения использованы данные по о. Западный Шпицберген (норвежский сектор Арктики), где достаточно полно изучена фауна почвенных мик-роартропод [26, 27].

Автором проведено изучение фаунистического разнообразия орибатид на европейском Северо-Востоке в период с 1988 по 2010 гг. Значительно пополнен фаунистический список панцирных клещей таежной зоны [17, 18], получены первые дан-

Рис. Локальные фауны орибатид европейского Севера.

Арктические острова и архипелаги:

1 – о. Западный Шпицберген, 2 – арх. Земля Франца-Иосифа, 3 – арх. Новая Земля, 4 – о. Вайгач, 5 – о. Колгуев;

Тундровая зона:

6 – пос. Дальние Зеленцы, 13 – г. Воркута;

Таежная зона:

7 – беломорские острова Кандалакшского заповедника, 8 – Беломорская биологическая станция МГУ, 9 – Архангельская обл., 10 – Карелия, 11 – Ленинградская обл., 12 – Республика Коми, 18 – Кировская обл., 19 – Пермская обл.;

Полярный Урал:

14 – окрестности оз. Пага-ты, 15 – окрестности пос. Полярный;

Северный Урал:

16 – пос. Якша, 17 – г. Яны-Пупу-Ньер.

В равнинной субарктической тундре исследования проведены вблизи пос. Дальние Зеленцы (Мурманская область) [20] и в окрестностях г. Воркуты [21]. Получены сведения о фауне орибатид Полярного Урала: в районе оз. Пага-ты [22] и неподалеку от пос. Полярный – в Лабытнангском районе Ямало-Ненецкого национального округа [23]. На Северном Урале сбор данных проведен в Печоро-Илычском заповеднике: в предгорных [12] и горных [17] сообществах.

Фауну орибатид изучали на островах (Вайгач, Колгуев) и архипелагах (Земля Франца-Иосифа, Новая Земля) российского сектора Арктики [24, 25].

ные о таксономическом составе орибатид тундровой зоны региона [21], западного макросклона Северного и Полярного Урала [16, 22]. При сборе полевого материала использованы стандартные методы [2]: в каждом конкретном местообитании отбирали не менее 10 проб площадью 100 см2 каждая. При этом применяли случайную выборку. Обследовали спектр зональных растительных сообществ, а также интразональных биогеоценозов.

Система орибатид и типы долготного распространения приводятся в работе по L. Subias [3]. При определении типов широтного распространения мы придерживались классификации К.Б. Городкова [28].

Результаты и обсуждение

Для европейского Севера России, по опубликованным данным, известно 354 вида, 132 рода, 67 семейств орибатид. Наибольшее число родов свойственно семействам Oppiidae, Ceratozetidae, Damaeidae, Brachichthoniidae (таблица). Более 56% семейств представлено одним родом. Около 15% семейств включает десять и более видов, около 24% – от пяти до девяти видов, 16 % – три-четыре, более 44 % – один-два вида.

Для фауны орибатид европейского Севера России свойственна относительная бедность таксономического состава. Для сравнения, в средней полосе известно около 700 видов орибатид, в фауне России – более 1300 [2]. Отмечено обеднение фауны по сравнению с западными регионами. На европейском Севере России не найдено по меньшей мере 150 видов орибатид, представленных в Скандинавских странах. В фауне региона не отмечено пять семейств, которые зарегистрированы на территории Швеции и Финляндии [29, 30], в то же время на территории России они присутствуют только в южных широтах: Atopochthoniidae, Cosmo-chthoniidae, Parhypochthoniidae, Mochlozetidae, Hap-lochthoniidae. Отсутствуют южные семейства, к примеру, такие, как Mesoplohporidae, Licnodamaeidae. Многие южные семейства (Zetorchestidae, Gymno-damaeidae, Xenillidae, Liodidae и др.) представлены единичными видами.

В таежной зоне обнаружено 320 видов ори-батид из 132 родов и 65 семейств. Наибольшей видовой насыщенностью характеризуются семейства Ceratozetidae, Suctobelbidae, Oppiidae, Camisii-dae, Phthiracaridae, Carabodidae, Damaeidae, Oriba-tulidae. Ряд семейств всегда присутствует в региональных списках и дополняет перечень семейств, типичных для таежной зоны: Nothridae, Namher-manniidae, Euphthiracaridae, Eremaeidae, Scheloriba-tidae, Chamobatidae, Achipteriidae, Galumnidae, Ori-botritiidae.

По типу долготного распространения выделены следующие группы видов: 1 – голарктические (34.3%), 2 – встречающиеся в Голарктике и некоторых регионах за ее пределами (7.2%), 3 – палеарктические (33.5%), 4 – встречающиеся в Палеарктике и некоторых регионах за ее пределами (4%), 5 – космополиты и полукосмополиты (9.5%), 6 – европейские (11.5%).

По типу широтного распределения в таежной зоне представлены четыре группы видов: полизо-нальные (62.7%), температные (31.0%), бореальные (3.9%) и аркто-бореальные (2.4%). Первые три группы названы по К.Б. Городкову [28]. Группа арк-то-бореальных включает виды, область распространения которых охватывает арктические острова, тундровую и таежную зоны. Группа бореальных видов, отмеченных только в таежной зоне – весьма малочисленна. В нее вошли, наряду с другими, шесть видов рода Ameronothrus: A. maculatus (Michael, 1882); A. bilineatus (Michael, 1888); A. nidicola (Sitnikova, 1975); A. nigrofemoratus (L. Koch, 1879); A. dubinini (Sitnikova, 1975); A. oblongus (Sitnikova, 1975).

Первые пять из них, а также аркто-бореальный A. lineatus (Thorell, 1871) найдены на беломорских островах Кандалакшского заповедника (северная подзона тайги) [4]; вид A. оblongus зарегистрирован в средней тайге Республики Коми. К этой же группе мы отнесли Spatiodamaeus boreus (Bulanova-Zachvatkina, 1957) , распространение которого, с учетом высотной составляющей ареала, можно охарактеризовать как борео-монтанное, поскольку помимо таежной зоны Севера вид встречается на Полярном Урале [23] и Кавказе [31]. Из бореальных видов в высоких широтах Неарктики отмечаются A. nigrofemoratus, Hermannia (Heterohermannia) subglabra (Berlese, 1910) .

В южной тундре Кольского полуострова (пос. Дальние Зеленцы) найдено 54 вида орибатид 34 родов и 19 семейств [4]. Отличительной чертой данной локальной фауны является высокое видовое богатство семейств Oppiidae, Suctobelbidae, Brachichthoniidae – мелких тонкопанцирных форм. В подзоне южной кустарниковой тундры европейского Северо-Востока обнаружено 47 видов 35 родов и 24 семейств орибатид [21]. В обследованных горнотундровых сообществах Полярного Урала, в окрестностях оз. Пага-ты, присутствовало 38 видов панцирных клещей 30 родов и 21 семейства [22]. В окрестностях пос. Полярный найдено 82 вида 34 семейств [23]. Фаунистический список орибатид западного макросклона Полярного Урала насчитывает 101 вид 34 семейств. В горно-тундровом поясе Северного Урала (г. Яны-Пупу-Ньер) обнаружено 25 видов орибатид 22 родов и 14 семейств. В целом таксономическое разнообразие панцирных клещей горно-тундрового пояса было ниже по сравнению с горно-лесным, где зарегистрирован 41 вид 34 родов и 20 семейств [17]. Всего для субарктической тундры европейской части России известно к настоящему времени около 100 видов орибатид 54 родов и 29 семейств. По сравнению с таежной зоной наблюдается значительное обеднение фауны панцирных клещей как на уровне видов, так и более высоких таксонов – родов и семейств. Ранее отмечалась четкая тенденция обеднения фауны орибатид при продвижении к северу [25].

Наибольшее видовое богатство характерно для семейств Camisiidae, Ceratozetidae, Oppiidae, Suctobelbidae, Brachichthoniidae. Эти же семейства, наряду с другими, отличаются значительной видовой насыщенностью в таежной зоне. В тундровой зоне высока доля широко распространенных видов, по сравнению с таежной. К голарктическим относится 48.9% видов, еще 7.4% – виды, которые распространены в Голарктике и встречаются за ее пределами, их суммарная доля – 56.3%. Палеарктические виды составляют 26.5% списка. Доля европейских видов (немногим более 4%) почти втрое меньше, чем в таежной зоне. Значительно число космополитов и полукосмополитов (около 11%).

Многие виды распространены циркумполярно (Danks, 1981) [32]. Среди них Liochthonius (Liochthonius) lapponicus (Trägardh, 1910), Liochtho-nius (L.) brevis (Michael, 1888) (= Brachychthonius perpusillus Berlese, 1910), Liochthonius (L.) sellnicki

Структура фауны орибатид европейского Севера России

|

№ |

Семейство |

Число |

|

|

видов —1 родов |

|||

|

1 |

Oppiidae Grandjean, 1951 |

22 |

12 |

|

2 |

Suctobelbidae Grandjean, 1954 |

22 |

2 |

|

3 |

Ceratozetidae Jacot, 1925 |

21 |

7 |

|

4 |

Damaeidae Berlese, 1896 |

19 |

7 |

|

5 |

Brachichthoniidae Balogh, 1943 |

19 |

6 |

|

6 |

Camisiidae Oudemans, 1900 |

17 |

2 |

|

7 |

Phthiracaridae Perty, 1841 |

16 |

3 |

|

8 |

Liacaridae Sellnick, 1928 |

11 |

3 |

|

9 |

Galumnidae Jacot, 1925 |

10 |

4 |

|

10 |

Carabodidae Koch, 1837 |

10 |

1 |

|

11 |

Punctoribatidae Thor, 1937 |

10 |

3 |

|

12 |

Achipteriidae Thor, 1929 |

9 |

3 |

|

13 |

Oribatulidae Thor, 1929 |

9 |

2 |

|

14 |

Malaconothridae Berlese, 1916 |

9 |

2 |

|

15 |

Phenopelopidae Petrunkevitch, 1955 |

9 |

2 |

|

16 |

Eremaeidae Oudemans, 1900 |

7 |

4 |

|

17 |

Nothridae Berlese, 1896 |

7 |

1 |

|

18 |

Humerobatidae Grandjean, 1970 |

6 |

2 |

|

19 |

Chamobatidae Thor, 1938 |

6 |

1 |

|

20 |

Euphthiracaridae Jacot, 1930 |

5 |

3 |

|

21 |

Oribotritiidae Grandjean, 1954 |

5 |

2 |

|

22 |

Autognetidae Grandjean, 1960 |

5 |

2 |

|

23 |

Nanhermanniidae Sellnick, 1928 |

5 |

1 |

|

24 |

Tectocepheidae Grandjean, 1954 |

5 |

1 |

|

25 |

Ameronothridae Willmann, 1931 |

5 |

1 |

|

26 |

Oribatellidae Jacot, 1925 |

5 |

1 |

|

27 |

Astegistidae Balogh, 1961 |

4 |

3 |

|

28 |

Ceratoppiidae Kunst, 1971 |

4 |

2 |

|

29 |

Scutoverticidae Grandjean, 1954 |

4 |

2 |

|

30 |

Haplozetidae Grandjean, 1936 |

4 |

2 |

|

31 |

Protoribatidae J. et P.Balogh, 1984 |

4 |

1 |

|

32 |

Oribellidae Kunst, 1971 |

3 |

3 |

|

33 |

Tegoribatidae Grandjean, 1954 |

3 |

3 |

|

34 |

Trhypochthoniidae Willmann, 1928 |

3 |

2 |

|

35 |

Hermanniidae Sellnick, 1928 |

3 |

1 |

|

36 |

Cepheidae Berlese, 1896 |

3 |

1 |

|

№ |

Семейство |

Число |

|

|

видов |

родов |

||

|

37 |

Scheloribatidae Grandjean, 1953 |

3 |

1 |

|

38 |

Passalozetidae Grandjean, 1954 |

2 |

2 |

|

39 |

Cymbaeremaeidae Sellnick, 1928 |

2 |

2 |

|

40 |

Parakalummidae Grandjean, 1936 |

2 |

2 |

|

41 |

Hypochthoniidae Berlese, 1910 |

2 |

1 |

|

42 |

Steganacaridae Niedbala, 1986 |

2 |

1 |

|

43 |

Hermanniellidae Grandjean, 1934 |

2 |

1 |

|

44 |

Palaeacaridae Grandjean, 1934 |

2 |

1 |

|

45 |

Thyrisomidae Grandjean, 1954 |

2 |

1 |

|

46 |

Gustaviidae Oudemans, 1900 |

2 |

1 |

|

47 |

Limnozetidae Thor, 1937 |

2 |

1 |

|

48 |

Hydrozetidae Grandjean, 1954 |

2 |

1 |

|

49 |

Liebstadiidae J. et P.Balogh, 1984 |

2 |

1 |

|

50 |

Hemileiidae J. et P.Balogh, 1984 |

1 |

1 |

|

51 |

Quadroppiidae Balogh, 1983 |

1 |

1 |

|

52 |

Xenillidae Woolley et Higgins, 1966 |

1 |

1 |

|

53 |

Liodidae Grandjean, 1954 |

1 |

1 |

|

54 |

Pheroliodidae Paschoal, 1987 |

1 |

1 |

|

55 |

Micreremidae Grandjean, 1954 |

1 |

1 |

|

56 |

Zetorchestidae Michael, 1898 |

1 |

1 |

|

57 |

Caleremaeidae Grandjean, 1965 |

1 |

1 |

|

58 |

Ctenobelbidae Grandjean, 1965 |

1 |

1 |

|

59 |

Damaeolidae Grandjean, 1965 |

1 |

1 |

|

60 |

Eniochthoniidae Grandjean, 1947 |

1 |

1 |

|

61 |

Eremobelbidae Balogh, 1961 |

1 |

1 |

|

62 |

Eulohmanniidae Grandjean, 1931 |

1 |

1 |

|

63 |

Gymnodamaeidae Grandjean, 1954 |

1 |

1 |

|

64 |

Licneremaeidae Grandjean, 1931 |

1 |

1 |

|

65 |

Tenuialidae Jacot, 1929 |

1 |

1 |

|

66 |

Euzetidae Grandjean, 1953 |

1 |

1 |

|

67 |

Heterozetidae Kunst, 1971 |

1 |

1 |

|

Всего |

354 |

132 |

|

(Thor, 1930), Nothrus borussicus Sellnick, 1928 , Noth-rus pratensis (Sellnick, 1928), Camisia (Camisia) hor-rida (Hermann, 1804) , Camisia (Ensicamisia) lapponica (Trägardh, 1910), Heminothrus (Heminothrus) long-isetosus Willmann, 1925, Heminothrus (Platynothrus) punctatus (L. Koch, 1879), Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804) , Ceratoppia quadridentata (Haller, 1882),

Carabodes (Carabodes) labyrinthicus (Michael, 1879), Moritzoppia (Moritzoppiella) neerlandica (Oudemans, 1900 ), Suctobelbella (Suctobelbella) acutidens (Forss-lund, 1941), Liebstadia similis (Michael, 1888), Oriba-tula (Oribatula) tibialis (Nicolet, 1855), Peloribates ( Peloribates) pilosus (Hammer, 1952) , Melanozetes mollicomus (Koch, 1839) , Eupelops plicatus (Koch,

1844) (= Pelops auritus Koch, 1839) , Campachipteria nivalis (Hammer, 1952) , Tegoribates latirostris (Koch, 1844), Scutozetes lanceolatus (Hammer, 1952) , Neoribates (Neoribates) aurantiacus (Oudemans, 1914) . Этот перечень дополняют космополиты He-minothrus (Platynothrus) peltifer (Koch, 1839), Tecto-cepheus velatus (Michael, 1880 ), Oppiella (Oppiella) nova (Oudemans, 1902), Quadroppia (Quadroppia) quadricarinata (Michael, 1885), Ceratozetes (Cera-tozetes) gracilis (Michael, 1884).

Ареалы большинства видов охватывают более низкие широты и относятся к температному (17.5%) и полизональному (75.3%) типам. Немногочисленны аркто-бореальные виды – (7.2%). К ним относятся Hermannia (Heterohermannia) reticulata (Thörell, 1871) , Sphaerozetes (Sphaerozetes) arcticus (Hammer, 1952), Acrotritia loricata (Rathke, 1799), Propelops rossicus (Shaldybina, 1971) (=Hammeria rossica Shaldybina, 1971) , Svalbardia paludicola (Thor, 1930) , Edwardzetes (Edwardzetes) edwardsi (Nicolet, 1855), Diapterobates notatus (Thorell, 1871), Mela-nozetes sellnicki (Hammer, 1952) . Циркумполярными из них являются H. reticulata, S. arcticus, D. notatus . В изученных тундровых фаунах арктические виды пока не найдены, в отличие от субарктической тундры Сибири. Среди тундровых видов Сибири выявлены «северо-сибирские», условные эндемики Таймыра и Чукотки [33, 34]. Следует отметить, что материковые тундры европейской части России мало изучены. Возможно, при дальнейших исследованиях здесь будут обнаружены арктические виды орибатид. В целом по видовому составу ориба-тид равнинные и горные субарктические тундры близки к бореальным сообществам.

Список видов орибатид арктических островов и архипелагов (включая Шпицберген) составляет 100 видов из 55 родов и 37 семейств. В структуре фауны ведущими являются семейства Brachichthoniidae, Camisiidae, Oppiidae. К голарктическим (в том числе встречающимся в некоторых регионах за пределами Голарктики) относится 53.0% видов, к палеарктическим – 29.8%. Соотношение групп видов с разными типами долготного распространения сходно с таковым в тундровой зоне. Несколько повышается доля космополитов и полукосмополитов (12.6%), в то же время немного ниже доля европейских видов (3,4%). Один вид – Autogneta kaisilai (Karppinen, 1967) является условным эндемиком Шпицбергена. По типу широтного распределения преобладают полизональные виды (70.2 %). На островах выделяется комплекс арктических видов: Ceratozetes (C.) spitsbergensis Thor, 1934 , Murcia setiger (Trägårdh, 1910) , Oribatella (Oribatella) arctica (Thor, 1930) , Iugoribates gracilis ( Sellnick, 1944) , Autogneta kaisilai (Karppinen, 1967). К циркумполярным относятся O. arctica, I. gracilis.

С продвижением на север (от таежной зоны к арктическим островам) сохраняется ведущее значение семейств Oppiidae, Suctobelbidae, Brachich-thoniidae, Camisiidae, Ceratozetidae. Наблюдается общая тенденция снижения видовой насыщенности этих семейств в тундровой зоне и на арктических островах, однако доля участия некоторых семейств в структуре фауны может при этом увеличиваться. Это относится, прежде всего, к семействам Brachi-chthoniidae и Camisiidae. Из семейства Brachich-thoniidae увеличивается доля р. Liochthonuis. А семейства, которые относились в таежной зоне к ведущим, теряют свое значение в сложении фауны с продвижением на север. Так, видовое богатство семейства Liacaridae значительно убывает в тундровой зоне, на арктических островах виды этого семейства не найдены. Род Liacarus, представленный в таежной зоне пятью видами, в равнинной тундре не зарегистрирован; один вид (Liacarus (Dorycranosus) neonominatus Subias, 2004) обнаружен в горных тундрах Полярного Урала. В тундровой зоне остаются виды рода Adoristes указанного семейства. Видовое богатство семейства Phthira-caridae снижается в тундрах и на арктических островах. Семейство Damaeidae относится к числу ведущих в тайге и тундровой зоне, однако на островах теряет свои позиции. Из семейства Achipterii-dae, относящегося к числу богатых видами семейств в таежной зоне, в Арктике присутствует один вид – Parachipteria punctata (Nicolet, 1855). Сходная картина наблюдается для семейства Ma-laconothridae: из девяти видов, распространенных в таежной зоне, на арктических островах представлен только один – Malaconothrus (Malaconothrus) egregius (Berlese, 1904).

В таежной зоне доли первых десяти семейств, названных в таблице, составляют от 3,1 до 6,8 %, т.е. отмечается равномерное распределение числа видов между ведущими семействами. Доли наиболее богатых видами пяти семейств в тундровой зоне – от 10 до 15%, пяти семейств на арктических островах – от 5 до 10%.

Характерной чертой фауны орибатид европейского Севера является высокая степень сходства с сибирской фауной. Около 10% видов встречаются только на европейской территории России. Ареалы большинства видов простираются восточнее Уральского хребта.

Некоторые виды имеют дизъюнктивное распространение по территории Евразии. Выделяется три типа дизъюнкций: сибирская, западно-сибирская и восточно-сибирская. Виды с сибирской дизъюнкцией ареала, помимо европейской части России, зарегистрированы на Дальнем Востоке, при этом отсутствуют на территории всей Сибири: Liochtho-nius (Liochthonius) lapponicus (Trägardh, 1910), Noto-phthiracarus (Calyptophthiracarus) pavidus (Berlese, 1913), Phthiracarus (Archiphthiracarus) globosus (Koch, 1841), Mesotritia (Mesotritia) flagelliformis (Ewing, 1909) (=Mesotritia testacea Forsslund, 1963), Trhypochthoniellus longisetus (Berlese, 1904), Nan-hermannia (Nanhermannia) elegantula (Berlese, 1913), Eueremaeus quadrilamellatus (Hammer, 1952), Carabodes (Klapperiches) minusculus (Berlese, 1923), Lauroppia falcata (Paoli, 1908), Suctobelbella (Sucto-belbella) longicuspis Jacot, 1937, Suctobelbella (Suc-tobelbella) perforata (Strenzke, 1950), Ameronothrus oblongus (Sitnikova, 1975), Oribatula (Oribatula) pan-nonica (Willmann, 1949), Propelops rossicus (Shaldy-bina, 1971), Euzetes globulus (Nicolet, 1855), Eupelops plicatus (Koch, 1839), Scutozetes lanceolatus (Hammer, 1952), Galumna (G.) dimorpha Krivolutskaja, 1952, Pi-logalumna crassiclava crassiclava (Berlese, 1914).

Для видов Hafenrefferia gilvipes (Koch, 1839), Ramusella (Ramusella) clavipectinata (Michael, 1885), Banksinoma setosa Rjabinin, 1974, Oribatula (Zy-goribatula) glabra (Michael, 1890) (= Zygoribatula pro-pinqua Oudemans, 1902) отмечена дизъюнкция ареала в Западной Сибири, их ареал продолжается на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Восточно-сибирская дизъюнкция имеется в ареалах видов Phthiracarus (Archiphthiracarus) piger (Scopoli, 1763); Nothrus pratensis Sellnick, 1928; Camisia (Ensicamisia) lapponica (Trägardh, 1910); Trimalaconothrus (Tyrphonothrus) maior (Berlese, 1910) (= Malaconothrus novus Sellnick, 1921); Nan-hermannia (Nanhermannia) dorsalis (Banks, 1896) (= Nanhermannia coronata Berlese, 1913); Autogneta (Autogneta) longilamellata (Michael, 1885); Suctobel-bella (Suctobelbella) palustris (Forsslund, 1953); Cym-baeremaeus cymba (Nicolet, 1855); Oribatula (Zy-goribatula) frisia (Oudemans, 1900); Diapterobates oblongus (L. Koch, 1879).

На европейском Северо-Востоке обнаружены виды, основной ареал которых находится в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, вид Nothrus parvus Sitnikova, 1975, распространенный в Восточной Палеарктике, найден в средней тайге Республики Коми [18]. Данный вид отмечался также на Кавказе [31], Украине [35]. Вид Heminothrus (Platynothrus) sibiricus (Sitnikova, 1975) обнаружен на Северном Урале [16]. Это голарктический вид, в Палеарктике распространен в ее восточной части [3].

Находки ряда видов на Севере представляют интерес в зоогеографическом плане. Обращают на себя внимание виды с широтным разрывом ареала. Это комплекс так называемых «южных» видов. В Европе их основной ареал располагается в более низких широтах. К ним относится голарктический Trimalaconothrus (Trimalaconothrus) tardus (Michael, 1888), который, как указывает Л. Субиас [3], в пределах Палеарктики на севере не встречается. Распространен этот вид в Центральной Европе, на Кавказе, а также на Дальнем Востоке [2, 31, 36]. Находка данного вида на Полярном Урале [23] – пока единственная на севере Палеарктики. В еловых сообществах горно-лесного пояса Северного Урала найден степной вид Birsteinius perlongus (Krivolutsky, 1965) [16]. Представители рода Birstein-ius ( Krivolutsky, 1965) обычны в степях и полупустынях Палеарктики. B. perlongus распространен в степной зоне России: как европейской части, так и Сибири. Единичные находки известны из зоны хвойно-широколиственных лесов (Московская область) [2]. В Ухтинском районе Республики Коми зарегистрирован южный вид – Scutovertex sculptus Michael, 1879 (= Scutovertex (Neoscutovertex) rugosus Mihelčič, 1957).

В таежной зоне имеются единичные виды, основной ареал которых находится в более низких широтах. Севернее границы смешанных хвойно-ши- роколиственных лесов реже встречаются виды Diapterobates dubinini (Shaldybina, 1971), Ori-batula (Oribatula) pannonica Willmann, 1949, Phthiracarus (Phthiracarus) jacoti Feider y Suciu, 1958, Liebstadia humerata (Sellnick, 1928), Punctoribates (Punc-toribates) minimus (Shaldybina, 1969).

Есть виды, которые на европейской части России и в сопредельных странах распространены южнее бореальной зоны, а за Уральским хребтом – присутствуют на севере Сибири и Дальнем Востоке. Палеарктический вид Mycobates (Mycobates) monodactylus (Shaldybina, 1970), обнаруженный на Полярном Урале [22], обитает в зоне широколиственных лесов. В то же время вид встречается на севере Западной Сибири, а также на Алтае, в Иркутской области и на Сахалине [34, 36, 37]. Палеарктический вид Mycobates (Calyptozetes) patrius (Shaldybina, 1970) , находка которого сделана на Полярном Урале, отмечался на территории Украины [35]; распространен на Ямале, Таймыре, Чукотке [34], в горной тундре Хабаровского края [36]. На Северном и Полярном Урале обнаружен вид Cam-pachipteria nivalis (Hammer, 1952), область распространения которого охватывает Украину, Беларусь, Киргизию, север Восточной Сибири (Таймыр, Северную Эвенкию) и Дальний Восток.

Заключение

Для фауны орибатид Севера характерна относительная бедность таксономического состава по сравнению с более низкими широтами и западными регионами. С продвижением от таежной зоны к арктическим островам сохраняется ведущее значение семейств Oppiidae, Suctobelbidae, Brachichthoniidae, Camisiidae, Ceratozetidae.

По типу долготного распространения преобладают виды с широкими ареалами: голарктические и палеарктические. В тундровой зоне и на арктических островах повышается доля голарктических видов и снижается – палеарктических и европейских, по сравнению с таежной зоной. Отмечена высокая степень сходства с сибирской фауной.

По типу широтного распределения выделены арктические, аркто-бореальные, бореальные, тем-ператные и полизональные виды. Основу фауны составляют полизональные и температные виды. Группа бореальных видов весьма малочисленна. Типично арктические виды зарегистрированы на арктических островах. В субарктической тундре не обнаружены виды, нижняя граница распространения которых не выходит за пределы тундровой зоны. По видовому составу орибатид равнинные и горные субарктические тундры близки к бореальным сообществам. Фауна орибатид европейского Севера в целом имеет бореальный облик.

Настоящая работа выполнена при поддержке Программы ОБН РАН «Биологические ресурсы России: оценка состояния и фундаментальные основы мониторинга» (Проект 09-Т-4-1003).

Список литературы Таксономическое разнообразие и ареалогия орибатид (Oribatei) европейского севера России

- Криволуцкий Д.А. Становление биогеографии почвы/Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География, 2004. № 6. С. 10-16.

- Панцирные клещи: Морфология, развитие, филогения, экология, методы исследования, характеристика модельного вида Nothrus palustris C.L. Koch, 1839./Д.А.Криволуцкий, Ф.Лебрен, М.Кунст и др. М.: Наука, 1995. 224 с.

- Subias L.S. Listado sistematico, sinonimico y biogeografico de los Acaros Oribatidos (Acariformes, Oribatida) del mundo (1758-2002)//Graellsia, 2004. Vol. 60. P. 3-305.

- Бызова Ю.Б., Уваров А.В., Губина В.Г. и др. Почвенные беспозвоночные беломорских островов Кандалакшского заповедника. М.: Наука, 1986. 312 с.

- Высоцкая С.О., Буланова-Захваткина Е.М. Панцирные клещи из гнезд грызунов и насекомоядных Ленинградской области//Паразитол. сб. Зоол. ин-та АН СССР, 1960. Т. 19. С. 194-219.

- Ситникова Л.Г. Краткий обзор фауны панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) Ленинградской области//Тр. ЗИН АН СССР, 1962. Т. 31. С. 429-452.

- Бызова Ю.Б. Фауна почвенных ногохвосток и клещей севера среднеевропейской тайги//Pedobiologia, 1964. Bd. 3. S. 286-303.

- Воронова Л.Д. Почвенная фауна южной тайги Пермской области//Почвенная фауна Се-верной Европы. М.: Наука, 1987. С. 59-65.

- Животный мир Кировской области (беспозвоночные животные). Дополнение: сборник статей. Т.5. Киров: Изд-во ВГПУ, 2000. 232 с.

- Криволуцкий Д.А. Панцирные клещи из окрестностей Беломорской биологической станции Московского университета//Вестн. Моск. ун-та, 1966а. № 1. С. 42-45.

- Ласкова Л.М. Биоразнообразие панцирных клещей Карелии//Биогеография Карелии. Петрозаводск, 2001. С. 125 -132.

- Поспелов Л.Е., Солнцева Е.Л., Чугунова М.Н. Комплексы микроартропод в разных типах леса в подзоне северной тайги европейской части СССР//Проблемы почвенной зоологии. Минск: Наука и техника, 1978. С.189-190.

- Новожилова Э.П. Панцирные клещи (Oribatei) из гнезд млекопитающих Коми АССР//Кровососущие членистоногие Европейского Севера. Петрозаводск, 1980. С.164-168.

- Михальцова З.А. Новый вид панцирного клеща рода Passalozetes (Acariformes, Passalozetidae) из средней тайги Коми АССР//Зоол. журн., 1982. Вып. 11. С. 1756-1759.

- Друк А.Я., Вилкамаа П. Микроартроподы верховых болот севера европейской части СССР//Биология почв Северной Европы. М.: Наука, 1988. С. 190-198.

- Мелехина Е.Н. К фауне панцирных клещей (Acari: Oribatida) Печоро-Илычского заповедника//Труды Печоро-Илычского заповедника (Вып. 14). Сыктывкар, 2005а. С.113-117.

- Мелехина Е.Н. Разнообразие фауны и географическое распределение панцирных клещей (Oribatida) таежной зоны европейского Северо-Востока//Закономерности зональной организации комплексов животного населения на европейском Северо-Востоке. Сыктывкар, 2005б. С. 257-273. (Тр. Коми научного центра УрО РАН, № 177).

- Мелехина Е.Н., Криволуцкий Д.А. Список видов панцирных клещей Республики Коми. Сыктывкар, 1999. 24 с.

- Karppinen Eero et Krivolutsky D.A. List of oribatid mites (Acarina, Oribatei) of northern palaearctic region. 1. Europe//Acta ent. fenn. 1982. Vol. 41. 18 p.

- Криволуцкий Д.А. Панцирные клещи в почвах тундры//Pedobiologia, 1966б. Bd. 6. № 3. С. 277-280.

- Мелехина Е.Н. Влияние загрязнения почв на фауну панцирных клещей в Воркутинской тундре//Криопедология`97: Тез. докл. Междунар. конф. Сыктывкар, 1997. С. 176-177.

- Биоразнообразие экосистем Полярного Урала/Отв. ред. М.В. Гецен. Сыктывкар, 2007. 251 с.

- Сидорчук Е.А. К фауне панцирных клещей (Acariformes, Oribatida) Полярного Урала//Зоол. журн., 2009. Т. 88. № 7. С. 1-9.

- Криволуцкий Д.А., Калякин В.Н. Микрофауна почв в экологическом контроле на Новой Земле//Новая Земля. М., 1993. Т.2. С. 125-131.

- Криволуцкий Д.А., Дроздов Н.Н., Лебедева Н.В., Калякин В.Н. География почвенных микроартропод островов Арктики//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География, 2003. № 6. С. 33-40.

- Лебедева Н.В., Лебедев В.Д., Мелехина Е.Н. Новые данные о фауне орибатид (Oribatei) Шпицбергена//Доклады Академии наук, 2006. Т. 407. № 6. С. 845-849.

- Coulson S.J. Terrestrial and Freshwater Invertebrate Fauna of the High Arctic Archipelago of Svalbard//Zootaxa 1448. 2007. P. 41-68.

- Городков К.Б. Типы ареалов насекомых тундры и лесных зон европейской части СССР//Ареалы насекомых европейской части СССР. Л., 1984. С. 3-20.

- Lundqvist L. Bibliografi och checklist over Sveriges oribatider (Acari: Oribatei) Ent. Tidskr, 1987. Vol. 108. P. 3-12.

- Niemi R., Karppinen E., Uusitalo M. Catalogue of the Oribatida (Acari) of Finland//Acta Zool. Fenn, 1997. Vol. 207. P. 1-39.

- Shtanchaeva U. Ya. Catalog of oribatid mites of the Caucasus (Acari, Oribatida)//Acarina, 2001. Vol. 9. Nо. 2. P. 177-221.

- Danks H.V. Arctic artropods. A reviev of systematics and ecology with particular reference to the North American Fauna//Entomological Soc. Canada. Ottawa, 1981. 608 pp.

- Ананьева С.И., Криволуцкий Д.А., Чернов Ю.И. Панцирные клещи (Oribatei) подзоны типич-ных тундр Западного Таймыра//Биогеоценозы таймырской тундры и их продуктивность. Л., 1973. Вып. 2. С. 148-151.

- Гришина Л.Г. Панцирные клещи севера Сибири//Членистоногие Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1985. С. 14-23.

- Karppinen E., Melamud V., Mico L., Krivolutsky D.A. Further information on the oribatid fauna (Acarina, Oribatei) of the northern palaearctic region: Ukraina and Czechoslovakia//Entomol. Fenn. 1992. Vol. 3. P. 41-56.

- Рябинин Н.А., Паньков А.Н. Каталог панцирных клещей Дальнего Востока России. Часть II. Континентальная часть Дальнего Востока. Владивосток-Хабаровск: ДВО РАН, 2002. 92 с.

- Паньков А.Н., Рябинин Н.А., Голосова Л.Д. Каталог панцирных клещей Дальнего Востока России. Часть I. Каталог панцирных клещей Камчатки, Сахалина и Курильских островов. Владивосток -Хабаровск: Дальнаука, 1997. 87 с.