Тактика обследования и ведения ВПЧ-инфицированных женщин

Автор: Трубникова Лариса Игнатьевна, Вознесенская Надежда Вадимовна, Савинова Наталья Александровна, Трубников Виктор Сергеевич, Албутова Марина Леонидовна, Лачужникова Александра Михайловна, Мастиленко Андрей Владимирович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

При проведении ВПЧ-теста у 7011 жительниц г. Ульяновска, обращавшихся в лечебные учреждения с различными гинекологическими заболеваниями, выявлено наличие раз- личных типов ВПЧ у 1107 женщин (15,8 %). При генотипировании и количественном определении 12 типов ВПЧ установлено, что высокоонкогенные 16 и 18 типы являются преобладающими у 85,5 % женщин, в то время как высокая вирусная нагрузка зареги- стрирована у 43,6 % пациенток. Максимальная инфицированность женщин приходится на возраст от 20 до 30 лет. Высокая вирусная нагрузка и особенности структуропострое- ния биологических жидкостей позволяют прогнозировать прогрессирование заболевания шейки матки.

Вирус папилломы человека, распространенность, генотипирование впч, вирусная нагрузка, заболевания шейки матки, метод структуропостроения биологических жидкостей, маркеры гиперплазии

Короткий адрес: https://sciup.org/14112807

IDR: 14112807 | УДК: 618.146-022.6:616.988

Текст научной статьи Тактика обследования и ведения ВПЧ-инфицированных женщин

Введение. В настоящее время показаны высокая инфицированность населения вирусом папилломы человека (ВПЧ), значительная его контагиозность и способность вызывать рак шейки матки (РШМ) [1, 11, 20, 23, 27], который занимает второе место в мире среди злокачественных опухолей женских репродуктивных органов [24]. Инфицирован-ность ВПЧ в различных странах вариабельна. Так, в США 80 % сексуально активных женщин к 50 годам заражены ВПЧ, в Испании инфицированы 5 %, в Австралии – 68 % женщин [23]. Инфицированность женщин Николаевской области (Украина) составляет 30 % [6]. По данным отечественных исследователей, ВПЧ выявляется у 30,3 % здорового населения европейского региона России, в то время как субклинические формы ВПЧ-инфекции встречаются у 44,3 % пациенток, обращающихся в гинекологическую клинику по различным причинам [23]. Установлено, что к высокоонкогенным типам ВПЧ, ДНК которых идентифицируется практически во всех случаях РШМ (95–100 %) [2, 11, 24, 27], относятся 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66; к низкоонкогенным типам – 6, 11, 42, 43, 44 [9, 11].

Подтверждение инфекционного генеза РШМ открывает перспективы профилактики этого онкологического заболевания, которое, в связи с поздним его выявлением, приводит к летальным исходам через 2–5 лет от момента постановки диагноза. В 1999 г. на международной консенсус-конференции по РШМ было признано, что при условии квалифицированной организации программ скрининга рак можно предотвратить или вылечить на ранних стадиях развития. В ряде стран мира благодаря внедрению программ профилактики заболеваемость и смертность от РШМ снизилась на 80 % [23]. В России в стандарт скрининга не включено ВПЧ-ДНК-тестиро-вание, оно носит только рекомендательный характер, при этом проведенные обследования определенных контингентов женского населения и полученные в результате данные не позволяют говорить об эпидемиологии ВПЧ в стране. Так, в Нижнем Новгороде ин-фицированность высокоонкогенными типами ВПЧ женщин репродуктивного возраста, обращавшихся в клиники по поводу различных гинекологических заболеваний, составила 73,1 %, при этом преобладали 56, 51 и 16 типы ВПЧ (30, 15 и 15 %), другие типы встречались в 1,3–7,8 % случаев.

В данном исследовании использованы наборы реагентов «АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип Fl» и «АмплиСенс® ВПЧ ВКР скрин-титр Fl». Среди обследованных в 63,3 % случаев ДНК ВПЧ обнаружено у пациенток в возрасте от 16 до 30 лет, при этом 60,6 % – у женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Ассоциации типов наблюдались в 45,2 % наблюдений. При определении вирусной нагрузки клинически значимая концентрация определялась у 56,9 % женщин [5]. В Московской области (использованы наборы реагентов «АмплиСенс® ВПЧ ВКР скрин») и Краснодарском крае (использованы тест-системы «HPV Digene-test®», Abbot-Digene, USA) проводилось генотипирование ВПЧ у пациенток с предраковыми заболеваниями шейки матки – CIN I–III (Сervical intraepithelial neoplasia – цервико-интраэпителиаль-ная неоплазия). Было установлено, что инфи-цированность онкогенными типами в Москве составила 99,5 %, в Краснодарском крае – от 74,9 до 81,1 %. Определено доминирование 16 типа ВПЧ: 69,5 % - в Москве, 69,7 % – в Краснодарском крае. Другие типы ВПЧ встречались от 8 до 17,6 % в Москве и от 2,1 до 15,9 % в Краснодаре [1, 3]. Эти данные подтверждают этиологическую роль ВПЧ в развитии патологии шейки матки, но не дают оснований для прогнозирования развития РШМ для условно здоровых, но инфицированных ВПЧ женщин.

Как известно, скрининг диагностики РШМ включает: визуальный метод, цитологическое исследование (РАР-тест), кольпоскопию и гистологическое исследование биоптата шейки матки [23]. Обязательное цитологическое исследование (РАР-тест) имеет чувствительность 50–80 %, специфичность – 86–97 % [17]. Гистологический метод является необходимым «золотым стандартом» ди- агностики заболеваний шейки матки, однако существенным его недостатком является невозможность мониторингового контроля, в том числе в оценке результатов лечения.

В настоящее время отсутствуют достоверные лабораторные критерии, позволяющие дифференцировать ВПЧ-инфицирование и ранние стадии развития гиперпластических процессов шейки матки. Определение онкобелка Е7 позволяет определить интегративную фазу инфекционного процесса [17], но только для двух типов ВПЧ – 16 и 18, что недостаточно для прогнозирования, учитывая значительное количество типов ВПЧ, ответственных за неопластическую трансформацию эпителия шейки матки.

Критерием клинически значимой инфекции, способной прогрессировать в заболевание, является высокая вирусная нагрузка. На основании исследований, проведенных в ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии», определены пороговые значения концентрации ДНК ВПЧ, определяющие минимальный и высокий риск развития дисплазии шейки матки или ее наличие [12, 21].

В настоящее время в клиническую практику внедрен метод изучения структуропо-строения биологических жидкостей (БЖ), позволяющий с большой долей вероятности диагностировать наличие патологии органов и систем, причем на ранних стадиях развития заболевания [7, 10, 15, 25, 26]. Согласно имеющимся данным, изучение морфологии БЖ может быть использовано для диагностики гиперпластических процессов, в том числе злокачественных. В фациях сыворотки крови (СК), слезной жидкости, эндометриального секрета выявлен ряд маркеров, специфичных для гиперпластических процессов в различных органах [4, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 19]. Небольшое число подобных исследований, отсутствие данных по вагинальному секрету (ВС) и цервикальной слизи (ЦС) у ВПЧ-инфицированых женщин делают необходимым продолжение этих исследований для оптимизации диагностики и лечения патологических процессов шейки матки.

Цель исследования. Определение частоты инфицированности ВПЧ женщин разного возраста, обращающихся в медицинские цен- тры по поводу различных гинекологических заболеваний, выявление наиболее часто встречающихся типов ВПЧ, определение вирусной нагрузки высокоонкогенных типов ВПЧ и исследование БЖ (СК, ЦС, ВС) ВПЧ-инфицированных женщин.

Материалы и методы. На наличие ВПЧ-инфекции обследовано 7011 женщин в возрасте от 16 до 79 лет, обращавшихся в женские консультации и медицинские центры г. Ульяновска по различным причинам в 2008–2011 гг., из которых 110 пациенткам с выявленным ВПЧ проведено комплексное клинико-лабораторное обследование. Результаты обследования ВПЧ-негативных пациенток в статье не приведены.

Методы исследования: общеклинические, бактериоскопические, бактериологические, обследование на ИППП методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), генотипирование ВПЧ методом ПЦР, количественное определение ДНК ВПЧ методом ПЦР, простая и расширенная кольпоскопия, РАР-тест, исследование БЖ (СК, ЦС, ВС) методом структуропостроения. При наличии патологических кольпоскопической картины и/или РАР-теста проводилась прицельная биопсия с последующим гистологическим исследованием биоптата.

С целью определения наличия ВПЧ-инфекции использовались тест-системы HPV-complex (НПФ «Литех», Москва). Для выявления распространенности отдельных штаммов ВПЧ проведено генотипирование на 12 типов с использованием тест-систем «АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип-EPh» («ИнтерЛабСервис», Москва), предназначенных для выявления и дифференциации ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (ВКР): 16, 31, 33, 35; 18, 39, 45, 59 и 52, 56, 58, 66 типы (метод ПЦР с детекцией методом электрофореза в агарозном геле). Также использованы наборы реагентов «Ам-плиСенс® ВПЧ ВКР скрин-титр-FL» для выявления и количественного определения ДНК ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов в клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».

С целью выявления признаков гиперплазии использован метод клиновидной и крае- вой дегидратации В.Н. Шабалина и С.Н. Шатохиной [25, 26]. Микроскопия и фотосъемка препаратов выполнены на стереомикроскопе MZ-12 фирмы Leica (Германия) в проходящем и поляризованном свете, в темном поле, при увеличении от 35 до 200 раз. Необходимо отметить тот факт, что результаты структуро-построения БЖ ВПЧ-инфицированных женщин с выявленными гиперпластическими процессами другой локализации в анализ исследования не включены.

Статистическая обработка материала осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Statistica for Windows, Rea-lease 6.0, фирмы StatSoft Inc., США (2002). Достоверность различий определялась при доверительной вероятности 95 % и выше.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что инфицирован-ность ВПЧ у 7011 женщин, обращавшихся с генитальными проблемами, составила 15,8 % (1107 пациенток). Среди инфицированных ВПЧ 72,4 % женщин были в возрасте от 16 до 30 лет, с увеличением возраста частота инфицирования уменьшалась.

Характерно, что у 57,2 % из 1107 женщин при ПЦР-положительном результате не отмечено каких-либо клинических проявлений, свойственных ВПЧ-инфицирова-нию. У 19 % (210 пациенток) выявлены экзофитные кондиломы вульвы и влагалища, у 9,5 % (105 женщин) – остроконечные кондиломы наружных половых органов, у 14,3 % (158 женщин) установлены патологические процессы на шейке матки (цер-вицит, эктопия, папилломы, кондиломы, лейкоплакия, дисплазия, РШМ). Следует отметить, что женщины с выявленным ВПЧ предъявляли жалобы на патологические бели (21,0 %), боли внизу живота (11,4 %), зуд и жжение вульвы (8,6 %), невынашивание беременности (5 %), бесплодие (3,6 %), болезненные менструации (6,7 %), контактные кровянистые выделения (7,6 %), периодические герпетические высыпания на половых органах (3,8 %).

У подавляющего большинства обследованных женщин (77 %) микроценоз влагалища был нарушен. Отмечались ассоциации ВПЧ с уреаплазмозом (20,4 %), бактериальным ваги- нозом (18,6 %), микоплазмозом (8,1 %), неспецифическим вагинитом (7,6 %), хламидиозом (3,2 %), кандидозом (3,8 %), герпетической и цитомегаловирусной инфекциями (по 0,2 %). Заслуживает внимание тот факт, что практически у четверти женщин (22,6 %) наряду с ВПЧ выявлено 2-3 инфекции.

При комплексном клинико-лабораторном обследовании 110 ВПЧ-инфицированным женщинам проведено генотипирование на

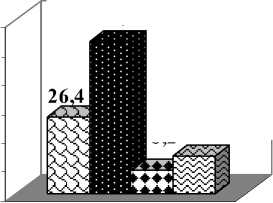

12 типов ВПЧ и количественное определение ДНК ВПЧ, исследование структуропострое-ния БЖ (СК, ЦС, ВС). Структура патологии шейки матки этих пациенток представлена на рис. 1.

Большинство пациенток находилось в репродуктивном возрасте, при этом максимальное число (60 %) инфицированных женщин было в возрасте 21-30 лет (рис. 2), что сопоставимо с литературными данными [5].

Здоровая шейка матки

%

52,7

8,2 12,7

Фоновые заболевания шейки матки

CIN I, CIN II, CIN III

РШМ

Рис. 1. Структура патологии шейки матки ВПЧ-инфицированных женщин

2,7

4,5

10,9

5,5

% 16,4

до 20 лет от 21 до 30 лет от 31 до 40 лет от 41 до 50 лет от 51 до 60 лет более 60 лет

Рис. 2. Возрастная структура ВПЧ-инфицированных женщин

Жалобы, предъявляемые ВПЧ-инфици-рованными пациентками при первичном обращении, практически не отличались от таковых в общей группе обследованных, при этом почти у 13 % женщин жалобы отсутствовали.

73,6 % пациенток в анамнезе отмечали воспалительные заболевания гениталий и ИППП.

У 76,4 % женщин с ВПЧ-инфекцией менструальный цикл был не нарушен, в менопаузе находились 11,8 % пациенток. Дебют по- ловой жизни приходился на 17–19 лет. Репродуктивный анамнез указывал на небольшое количество беременностей (1,2 на каждую женщину), среднее число родов и абортов распределялось как 1,1±0,2 и 1,3±0,6 соответственно.

В то же время 30,1 % ВПЧ-инфицирован-ных пациенток не использовали технологии безопасного секса. Другие женщины применяли разнообразные контрацептивные средства: 29,1 % использовали презерватив, 19,1 % – прерванный половой акт и календарный метод, 14,5 % – комбинированные оральные контрацептивы, 5,4 % – ВМС, 1,8 % – спермициды. Заслуживает внимание факт, что 77,8 % женщин с РШМ никогда не использовали контрацептивные методы.

Средняя длительность существования изменений на шейке матки у женщин с физиологической эктопией составляла 2,7±0,9 года, при РШМ – 14,7±3,2 года (р<0,05). Характерно, что 88,9 % пациенток с предраковыми заболеваниями и РШМ до настоящего обследования не получали лечение по поводу патологии шейки матки.

Бактериологическое исследование подтвердило известные литературные данные [3, 23] о высокой частоте сопутствующей бактериальной инфекции и ИППП – 73,9–87,9 % женщин. Только у 22 % ВПЧ-инфицированных наблюдался нормоценоз влагалищного биотопа. У остальных женщин выявлен разнообразный спектр неспецифической ( Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, St. aureus, St. saprophyticus, St. haemolyticus, Streptococcus viridians и др.) и специфической микрофлоры

( Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, M. Genitalium, Ureaplasma urealyticum, Gardnerella vaginalis, Candida albicans ). В большинстве случаев ВПЧ-инфекция сочеталась с уреаплазмозом (58,2 %), у двух пациенток – с ВИЧ-инфекцией, частота ассоциаций ВПЧ с другими условно-патогенными и патогенными микроорганизмами существенно не отличалась от таковой в общей группе обследованных женщин. Интересен тот факт, что St. haemolyticus встречался в комбинации только с 18 типом ВПЧ.

У ВПЧ-инфицированных женщин с фоновыми, предраковыми заболеваниями шейки матки и РШМ наблюдалась атипическая кольпоскопическая картина в виде ацетобелого эпителия, мозаики атипичных сосудов, плоских папиллом, лейкоплакии и др. – в 26, 83 и 100 % соответственно. При фоновых заболеваниях в 10,8 % наблюдений проводилась прицельная биопсия и гистологически установлены: эктопия цилиндрического эпителия, папиллома шейки матки, лейкоплакия без атипии. В подгруппе с предраковыми заболеваниями шейки матки CIN I выявлена в 16,7 %, CIN II – в 33,3 %, CIN Ш – в 50 %. У ВПЧ-инфицированных женщин с РШМ в основном определялись умеренно дифференцированный неороговевающий (44,5 %) и ороговевающий (33,3 %) рак, а также высоко дифференцированный плоский неороговевающий рак (22,2 %).

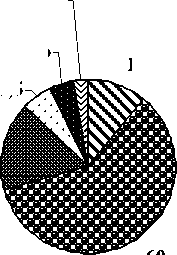

С целью определения риска малигниза-ции патологического процесса на шейке матки при ВПЧ-инфекции проведено генотипирование ВПЧ на 12 типов (рис. 3).

Рис. 3. Частота встречаемости отдельных типов ВПЧ

Отмечено преобладание по частоте ВПЧ ВКР 16 (60,0 %) и 18 (25,5 %) типов. Показано, что инфицированность высокоонкогенными типами ВПЧ составила 90,0 %, при этом выявляемость одного типа ВПЧ наблюдалась в 69,1 %, двух типов – в 22,7 %, трех типов – в 1,8 %, четырех типов – в 4,6 %.

Показано, что частота инфицированности высокоонкогенными типами ВПЧ увеличивалась при усугублении тяжести патологии шейки матки. Так, в группе женщин без изменений на шейке матки высокоонкогенные типы ВПЧ определялись в 50 %, при этом преобладали 16 (41,7 %), 35 (33,3 %) и 18 типы (25 %). При фоновых заболеваниях шейки матки частота обнаружения высокоонкогенных типов возросла до 83,3 % (p<0,05), при этом 16 тип диагностировался более чем у половины пациенток (60 %), 18 тип – у трети женщин. Инфицированность женщин высокоонкогенными штаммами при СIN I–III составила 92,3 % (p<0,05), при этом наиболее часто определялся 18 тип (66,7 %), 16 тип – в 2 раза реже, другие типы – до 16,7 %. При РШМ высокоонкогенные типы ВПЧ обнаружены практически у всех женщин, при этом 16 тип встречался в 66,7 %, 18 тип – в 44,4 %, другие типы – до 11,1 % случаев. Полученные данные существенно не отличаются от литературных, показавших, что инфициро-ванность онкогенными штаммами ВПЧ максимальна при СIN II–III и достигает почти 100 % [1, 3].

При проведении количественного определения ДНК ВПЧ ВКР установлено, что при ВПЧ-инфицировании и интактной шейке матки вирусная нагрузка невелика и составляет 2,49±0,30 (95 % ДИ 1,87–3,12), при фоновых заболеваниях шейки матки этот показатель выше – 3,24±0,27 (95 % ДИ 2,69–3,79), при предраковой патологии и РШМ – 6,04±0,29 (95 % ДИ 5,30–6,78) lg на 100 тыс. клеток. Необходимо отметить, что у 43,6 % женщин вирусная нагрузка оказалась более 5 lg на 100 тыс. клеток. Д.А. Куевда и соавт. [12, 21] показали, что вирусная нагрузка ДНК ВПЧ до 3 lg на 100 тыс. клеток характеризуется минимальным риском развития дисплазии и почти 100 % спонтанной регрессией, а концентрация более 5 lg на 100 тыс. клеток обозначается как порог прогрессии и характеризуется высоким риском развития дисплазии или ее наличия. Таким образом, почти у половины обследованных женщин следует констатировать риск развития дисплазии.

Определение маркеров заболеваний в фациях БЖ, в том числе в ВС, показало, что частота выявления маркеров гиперплазии коррелирует с показателями вирусной нагрузки. При интактной шейке матки у 23,5 % женщин вирусная нагрузка превышала средний показатель в группе и у 3 пациенток (8,8 %) превышала 5 lg на 100 тыс. клеток, что позволяет высказать предположение о возможности прогрессирования ВПЧ в дальнейшем, тем более что у преимущественного числа женщин (73,4 %) с содержанием ДНК ВПЧ выше 4,2 lg на 100 тыс. клеток в фациях ВС обнаруживались «параллельные структуры», являющиеся признаками гиперпластических процессов в органах.

При вирусной нагрузке, превышающей 5 lg на 100 тыс. клеток, отмеченной при тяжелой дисплазии и РШМ, наряду с параллельными структурами у 33,3 % пациенток в БЖ выявлены атипичные сферолиты, характеризующиеся многоцветием, неправильной формой, светящиеся в поляризованном свете, описанные как признаки злокачественной гиперплазии [10, 16, 18, 19].

При анализе полученных результатов выявлена прямая умеренная корреляционная зависимость между частотой обнаружения параллельных структур в БЖ, в том числе в ВС, и выявлением пролиферативных процессов, верифицированных гистологическим исследованием (r s =0,533; р=0,040). Полученные данные, безусловно, позволяют сделать заключение, что метод структуропостроения БЖ (СК, ЦС, ВС) может быть использован для выявления пролиферативных процессов при патологии шейки матки.

С позиций доказательной медицины были рассчитаны основные характеристики метода структуропостроения БЖ (комплекса СК, ЦС и ВС) в диагностике пролиферативных процессов шейки матки, верифицированных гистологическим исследованием, по наличию маркеров гиперплазии: чувствительность составила 67,5 % (95 % ДИ 57,6–

76,1), специфичность – 84,8 % (95 % ДИ 76,9–91,2), предсказательная ценность положительного и отрицательного результатов теста – 73,0 % (95 % ДИ 73,5–81,0) и 81,2 % (95 % ДИ 72,6–88,2) соответственно.

У 12 женщин РАР-тест не давал возможности судить о начале заболевания, т.к. выявления специфических клеток (атипичных, койлоцитов и др.) не наблюдалось, при этом определялись высокая вирусная нагрузка и маркеры гиперплазии.

Надо полагать, что для прогнозирования риска развития патологической гиперплазии на шейке матки при положительном ВПЧ-тесте в стандарт обследования наряду с РАР-тестом, простой и расширенной кольпоскопией необходимо включать определение вирусной нагрузки ВПЧ ВКР и морфологию БЖ, в том числе ВС, патологические маркеры которого указывают на наличие гиперпластического процесса и степень злокачественности гиперплазии.

Заключение. Таким образом, среди женщин г. Ульяновска с различной гинекологической патологией частота выявления ВПЧ ниже, чем представленная другими авторами в иных регионах России (15,8 %). Частота инфицированности ВПЧ ВКР увеличивается при усугублении тяжести патологии шейки матки: от 50 % при интактной шейке матки до 92,3–100 % при CIN I–III и РШМ. Отмечено преобладание ВПЧ ВКР 16 (60 %) и 18 (25,5 %) типов, при этом ассоциации типов отмечались в 29,1 % наблюдений, в то время как высокая вирусная нагрузка (более 5 lg на 100 тыс. клеток) зарегистрирована у 43,6 % ВПЧ-инфицированных женщин.

Представленный комплекс дает возможность диагностировать заболевания шейки матки, прогнозировать их развитие. Предлагаемый скрининг является малоинвазивным, что позволяет его использовать в мониторинге контроля заболевания, а также контролировать эффективность проводимой терапии при выявленных морфологических изменениях шейки матки.

-

1. Анализ результатов ДНК ВПЧ-генотипи-рования у пациенток с CIN 2, 3 / Г.Н. Минкина и

др. // Материалы XI Всероссийского науч. форума «Мать и дитя». – М. : МедиЭкспо, 2010. – С. 451.

-

2. Аполихина, И.А. Папилломавирусная инфекция гениталий: актуальная проблема современной гинекологии и пути ее решения / И.А. Аполихина, Е.Д. Денисова // Вопр. гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2007. – №6. – С. 70–75.

-

3. Боровиков, И.О. Эпидемиологический анализ заболеваемости ВПЧ-ассоциированными цервикальными интраэпителиальными неоплазиями в г. Краснодаре / И.О. Боровиков, О.В. Сочинская // Современные проблемы науки и образования (Прил. «Мед. науки»). – 2009. – №6. – С. 28.

-

4. Вознесенская, Н.В. Диагностическая значимость маммасцинтиграфии и морфологии биологических жидкостей для выявления гиперпластических процессов при патологии шейки матки у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека / Н.В. Вознесенская, Н.А. Савинова, Н.Ю. Тихонова // Материалы Всероссийской на-уч.-практической конф. с международным участием «Актуальные проблемы современной науки и образования». – Ульяновск, 2010. – С. 346–349.

-

5. Выявление вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска у женщин репродуктивного возраста / Л.Д. Андосова и др. // Мед. альманах. – 2010. – №4 (13). – С. 155–157.

-

6. Генотипирование вируса папилломы человека при скрининговом исследовании в Николаевской области / Н.П. Верко и др. // Ученые зап. Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. Биология, химия. – 2010. – Т. 23 (62), №3. – С. 50–55.

-

7. Диагностическое значение маркеров струк-туропостроения цервикальной слизи в дифференциальной диагностике воспалительных и предраковых заболеваний шейки матки / Л.И. Трубникова и др. // Материалы Всероссийского конгр. «Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты». – М., 2010. – С. 375–376.

-

8. Дикарева, Л.В. Клинико-диагностическое значение маркеров биологических жидкостей при гиперпластических процессах матки : автореф. дис. … д-ра мед. наук / Л.В. Дикарева. – Астрахань, 2008.

-

9. Имянитов, Е.Н. Молекулярная онкология: клинические аспекты / Е.Н. Имянитов, К.П. Хансон. – СПб. : МАПО, 2007. – 211 с.

-

10. Информативность морфологии сыворотки крови в диагностике гиперпластических процессов женских репродуктивных органов / Л.И. Трубникова // Российский вестн. акушера-гинеколога. – 2011. – Т. 11, №4. – С. 77–81.

-

11. Киселев, В.И. Вирусы папилломы человека в развитии рака шейки матки / В.И. Киселев, О.И. Киселев. – СПб. ; М. : Роза мира, 2003. – 91 с.

-

12. Количественный подход в диагностике генитальной папилломавирусной инфекции / Д.А. Куевда и др. // Сб. тр. 6-й Всероссийской на-

уч.-практической конф. «Генодиагностика инфекционных болезней – 2007». – 2007. – Т. III. – С. 120–124.

-

13. Минкина, Г.Н. Предрак шейки матки: диагностика и менеджмент / Г.Н. Минкина // Материалы XI Всероссийского науч. форума «Мать и дитя». – М. : МедиЭкспо, 2010. – С. 450.

-

14. Морфологические маркеры цервикальной слизи у женщин с патологией шейки матки / Л.И. Трубникова и др. // Вестник РУДН. Сер. Медицина. – 2009. – №5. – С. 135–144.

-

15. Морфология биологических жидкостей в клинической практике : информационное письмо для врачей и пациентов / В.Н. Шабалин и др. – Ульяновск, 2006. – 20 с.

-

16. Назарова, Л.О. Структурные методы исследования слезной жидкости в диагностике злокачественных новообразований и воспалительных заболеваний органа зрения : автореф. дис. … канд. мед. наук / Л.О. Назарова. – М., 2001.

-

17. Папилломавирусная инфекция – клиника, диагностика, лечение : пособие для врачей / В.А. Молочков и др. – М. : Студия «Мирада Ви-ва», 2005. – 32 с.

-

18. Пат. RU 2234856 РФ: МПК7 A 61 B 5/145, G 01 N 33/48. Способ диагностики гиперплазии клеток организма / С.Н. Шатохина, В.Н. Шабалин; заявители и патентообладатели Российский НИИ геронтологии, Шатохина С.Н., Шабалин В.Н. – №2002118431/14; заявл. 10.07.2002; опубл. 27.08.2004. – 3 с.

-

19. Пат. 2002112453 РФ: МПК7 G 01 N 33/48. Способ диагностики злокачественных новообразований / С.Н. Шатохина, В.Н. Шабалин; заявите-

ли и патентообладатели Российский НИИ геронтологии, Шатохина С.Н., Шабалин В.Н. – №2002112453/14; заявл. 14.05.2002; опубл. 10.12.2003. – 3 с.

-

20. Прилепская, В.Н. Значение вируса папилломы человека в развитии диспластических процессов шейки матки / В.Н. Прилепская, Н.И. Кон-дриков, Т.Н. Бебнева // Гинекология. – 2000. – Т. 2, №3. – С. 80–82.

-

21. Профилактика рака шейки матки : рук. для врачей. – М. : МЕДпресс-информ, 2007. – 56 с. : ил.

-

22. Роговская, С.И. Клинико-морфологические особенности папилломавирусной инфекции гениталий у женщин / С.И. Роговская и др. // Гинекология. – 2004. – Т. 6, №2. – С. 57–59.

-

23. Роговская, С.И. Папилломавирусная инфекция у женщин и патология шейки матки / С.И. Роговская. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 192 с.

-

24. Трушина, О.И. Роль папилломавирусной инфекции в генезе РШМ / О.И. Трушина, Е.Г. Новикова // Российский онкологический журн. – 2005. – №1. – С. 45–52.

-

25. Шабалин, В.Н. Морфология биологических жидкостей человека / В.Н. Шабалин, С.Н. Шатохина. – М. : Хризостом, 2001. – 304 с.

-

26. Шабалин, В.Н. Методические рекомендации МЗ РФ №96/165 «Формирование кристаллических структур биологических жидкостей при различных видах патологии» / В.Н. Шабалин, С.Н. Шатохина. – М., 1998.

-

27. The causal relation between human appillo-mavirus and cervical cancer / F.X. Bosch et al. // J. Clin. Pathol. – 2002. – V. 55. – P. 244–265.

TACTICS OF INSPECTION AND CONDUCTING THE HPV-INFECTED WOMEN

L.I. Тrubnikovа¹, N.V. Voznesenskaja¹, N.A. Savinova¹, V.S. Тrubnikov¹, ², M.L. Albutova¹, А.М. Lachuznikova², А.V. Маstilenко²

¹Ulyanovsk State University, ²Medical center «Academy», Ulyanovsk

Список литературы Тактика обследования и ведения ВПЧ-инфицированных женщин

- Анализ результатов ДНК ВПЧ-генотипирования у пациенток с CIN 2, 3/Г.Н. Минкина и др.//Материалы XI Всероссийского науч. форума «Мать и дитя». -М.: МедиЭкспо, 2010. -С. 451.

- Аполихина, И.А. Папилломавирусная инфекция гениталий: актуальная проблема современной гинекологии и пути ее решения/И.А. Аполихина, Е.Д. Денисова//Вопр. гинекологии, акушерства и перинатологии. -2007. -№6. -С. 70-75.

- Боровиков, И.О. Эпидемиологический анализ заболеваемости ВПЧ-ассоциированными цервикальными интраэпителиальными неоплазиями в г. Краснодаре/И.О. Боровиков, О.В. Сочинская//Современные проблемы науки и образования (Прил. «Мед. науки»). -2009. -№6. -С. 28.

- Вознесенская, Н.В. Диагностическая значимость маммасцинтиграфии и морфологии биологических жидкостей для выявления гиперпластических процессов при патологии шейки матки у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека/Н.В. Вознесенская, Н.А. Савинова, Н.Ю. Тихонова//Материалы Всероссийской науч.-практической конф. с международным участием «Актуальные проблемы современной науки и образования». -Ульяновск, 2010. -С. 346-349.

- Выявление вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска у женщин репродуктивного возраста/Л.Д. Андосова и др.//Мед. альманах. -2010. -№4 (13). -С. 155-157.

- Генотипирование вируса папилломы человека при скрининговом исследовании в Николаевской области/Н.П. Верко и др.//Ученые зап. Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. Биология, химия. -2010. -Т. 23 (62), №3. -С. 50-55.

- Диагностическое значение маркеров структуропостроения цервикальной слизи в дифференциальной диагностике воспалительных и предраковых заболеваний шейки матки/Л.И. Трубникова и др.//Материалы Всероссийского конгр. «Амбулаторно-поликлиническая практика -новые горизонты». -М., 2010. -С. 375-376.

- Дикарева, Л.В. Клинико-диагностическое значение маркеров биологических жидкостей при гиперпластических процессах матки: автореф. дис. … д-ра мед. наук/Л.В. Дикарева. -Астрахань, 2008.

- Имянитов, Е.Н. Молекулярная онкология: клинические аспекты/Е.Н. Имянитов, К.П. Хансон. -СПб.: МАПО, 2007. -211 с.

- Информативность морфологии сыворотки крови в диагностике гиперпластических процессов женских репродуктивных органов/Л.И. Трубникова//Российский вестн. акушерагинеколога. -2011. -Т. 11, №4. -С. 77-81.

- Киселев, В.И. Вирусы папилломы человека в развитии рака шейки матки/В.И. Киселев, О.И. Киселев. -СПб.; М.: Роза мира, 2003. -91 с.

- Количественный подход в диагностике генитальной папилломавирусной инфекции/Д.А. Куевда и др.//Сб. тр. 6-й Всероссийской науч.-практической конф. «Генодиагностика инфекционных болезней -2007». -2007. -Т. III. -С. 120-124.

- Минкина, Г.Н. Предрак шейки матки: диагностика и менеджмент/Г.Н. Минкина//Материалы XI Всероссийского науч. форума «Мать и дитя». -М.: МедиЭкспо, 2010. -С. 450.

- Морфологические маркеры цервикальной слизи у женщин с патологией шейки матки/Л.И. Трубникова и др.//Вестник РУДН. Сер. Медицина. -2009. -№5. -С. 135-144.

- Морфология биологических жидкостей в клинической практике: информационное письмо для врачей и пациентов/В.Н. Шабалин и др. -Ульяновск, 2006. -20 с.

- Назарова, Л.О. Структурные методы исследования слезной жидкости в диагностике злокачественных новообразований и воспалительных заболеваний органа зрения: автореф. дис. … канд. мед. наук/Л.О. Назарова. -М., 2001.

- Папилломавирусная инфекция -клиника, диагностика, лечение: пособие для врачей/В.А. Молочков и др. -М.: Студия «Мирада Вива», 2005. -32 с.

- Пат. RU 2234856 РФ: МПК7 A 61 B 5/145, G 01 N 33/48. Способ диагностики гиперплазии клеток организма/С.Н. Шатохина, В.Н. Шабалин; заявители и патентообладатели Российский НИИ геронтологии, Шатохина С.Н., Шабалин В.Н. -№2002118431/14; заявл. 10.07.2002; опубл. 27.08.2004. -3 с.

- Пат. 2002112453 РФ: МПК7 G 01 N 33/48. Способ диагностики злокачественных новообразований/С.Н. Шатохина, В.Н. Шабалин; заявители и патентообладатели Российский НИИ геронтологии, Шатохина С.Н., Шабалин В.Н. -№2002112453/14; заявл. 14.05.2002; опубл. 10.12.2003. -3 с.

- Прилепская, В.Н. Значение вируса папилломы человека в развитии диспластических процессов шейки матки/В.Н. Прилепская, Н.И. Кондриков, Т.Н. Бебнева//Гинекология. -2000. -Т. 2, №3. -С. 80-82.

- Профилактика рака шейки матки: рук. для врачей. -М.: МЕДпресс-информ, 2007. -56 с.: ил.

- Роговская, С.И. Клинико-морфологические особенности папилломавирусной инфекции гениталий у женщин/С.И. Роговская и др.//Гинекология. -2004. -Т. 6, №2. -С. 57-59.

- Роговская, С.И. Папилломавирусная инфекция у женщин и патология шейки матки/С.И. Роговская. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -192 с.

- Трушина, О.И. Роль папилломавирусной инфекции в генезе РШМ/О.И. Трушина, Е.Г. Новикова//Российский онкологический журн. -2005. -№1. -С. 45-52.

- Шабалин, В.Н. Морфология биологических жидкостей человека/В.Н. Шабалин, С.Н. Шатохина. -М.: Хризостом, 2001. -304 с.

- Шабалин, В.Н. Методические рекомендации МЗ РФ №96/165 «Формирование кристаллических структур биологических жидкостей при различных видах патологии»/В.Н. Шабалин, С.Н. Шатохина. -М., 1998.

- The causal relation between human appillomavirus and cervical cancer/F.X. Bosch et al.//J. Clin. Pathol. -2002. -V. 55. -P. 244-265.