Тактика родоразрешения беременных с миомой матки

Автор: Гурьянова Наталия Сергеевна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 2 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Целью работы явилось определение оптимальной тактики ведения родов и объема хирургического вмешательства у рожениц с миомой матки. Оценивались возможности и перспективность методов консервативной миомэктомии. Материалы и методы. Проанализировано 1000 историй родов за 2009 г. в родильном отделении МУЗ «ГКБ № 8» г. Саратова. Возраст пациенток ограничен 22-43 годами. Показатели были статистически обработаны с помощью программы Microsoft Exell. Средние значения показателей представлены с их стандартными ошибками (М ±т). Достоверность различий средних значений показателей оценивалась с использованием t-критерия Стьюдента. Результаты. Входе исследования установлено, что миома матки преобладала в основном у женщин в возрасте от 30 лет и старше (75%). Из них 56% первородящие и 44% повторнородящие. 57% беременных родоразрешались путем операции кесарева сечения. Расширение объема хирургического вмешательства потребовалось 29% беременных из ста, находящихся под наблюдением. Из них консервативная миомэктомия произведена у 27 женщин (87%), надвлагалищная ампутация матки у двух (6,4%). Через естественные родовые пути родоразрешены 43% беременных с миомой матки, которая не являлась препятствием для рождения плода и впервые была диагностирована в раннем послеродовом периоде методом ультразвуковой диагностики. Заключение. Полученные данные показатели целесообразность и перспективность родоразрешения пациенток с помощью операции кесарева сечения с последующей консервативной миомэктомией, способствующей сохранению чадородной функции пациенток и качества их жизни, что, несомненно, положительно отразится на демографической ситуации

Беременность, миома матки, родоразрешение

Короткий адрес: https://sciup.org/14917320

IDR: 14917320

Текст научной статьи Тактика родоразрешения беременных с миомой матки

1Введение. Актуальность работы обусловлена прогрессивным ростом частоты миомы матки у беременных активного чадородного возраста [1–7]. Однако до настоящего времени не разработаны четкие критерии тактики ведения беременных с миомой матки. Отсутствует единая тактика объема хирургического вмешательства при указанной патологии. Нередко после родоразрешения пациенток активного репродуктивного возраста прибегают к надвлагалищной ампутации матки или экстирпации. Естественно, выполненное хирургическое вмешательство приводит к прекращению репродуктивной функции, а также оказывает негативное влияние на качество жизни пациенток. В связи с изложенным актуальность проблемы не вызывает сомнений.

Цель работы: определение оптимальной тактики ведения родов и объема хирургического вмешатель ства у рожениц с миомой матки; оценка возможности

Адрес: Саратовская обл., г. Энгельс-1, 67, кв. 36.

Тел.: 8-845-3-72-09-83; 8-919-826-27-68.

и перспективности методов консервативной миомэктомии.

Методы. Проанализировано 1000 историй родов за 2009 г. в родильном отделении МУЗ «ГКБ № 8» г. Саратова. Возраст пациенток 22–43 года. Из них 100 беременных страдали миомой матки (10%) в возрасте 33,25±0,46 года. Беременные являлись представителями самых разных социальных групп. Большую часть составляли работающие пациентки — 61 %; 39% — домохозяйки.

Тщательному анализу подверглись акушерско-гинекологический и соматический анамнезы, а также клинико-лабораторные данные, которые, на наш взгляд, наиболее четко отражали особенности течения беременности пациенток с миомой матки. Все показатели были статистически обработаны с помощью программы Microsoft Exell. Средние значения показателей представлены с их стандартными ошибками (M ср. ±m). Достоверность различий средних значений показ. ателей оценивалась с использованием t-критерия Стьюдента.

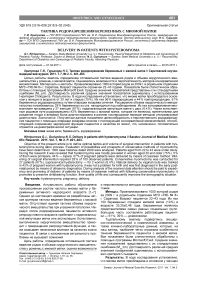

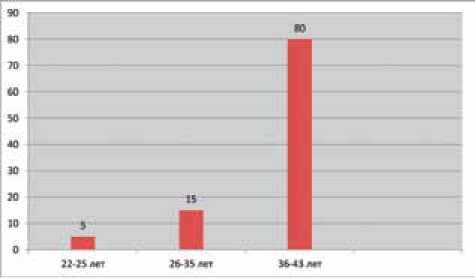

Результаты. В ходе исследования установлено, что миома матки преобладала в основном у женщин в возрасте от 30 лет и старше (75%) (рис. 1). Из них 56% — первородящие и 44% — повторнородящие (рис. 2).

У 57% беременных отмечалась эндокринная патология в виде струмы различной степени (22%), эу-тиреоза (18%). Ожирением страдали 17% беременных. Частота длительной инфекции органов малого таза составила 51 % [4, 5]. Бесплодие в анамнезе отмечали у 3% пациенток, что явилось причиной наступления первой беременности в более позднем возрасте (31–40 лет); все они были первородящими старшего возраста. Больше половины рожениц, а именно 67%, в анамнезе имели эрозию шейки матки, 43% из них было произведено электрохирургическое лечение.

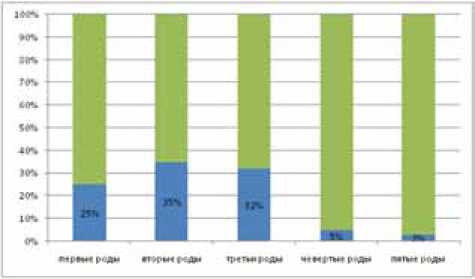

У 60% пациенток миома матки была диагностирована до беременности. Во время беременности заболевание было выявлено у 17% женщин, у 13% опухолевый процесс был обнаружен интраоперационно во время кесарева сечения и у 10% в послеродовом периоде при ультразвуковом исследовании. Локализация миоматозных узлов была различной. Расположение миоматозных узлов по передней стенке матки установлено в 60% случаев, на задней стенке в 38%, в дне в 9%. Множественная миома матки зафиксирована у 3 (3%) пациенток (рис. 3). Диаметр узлов в среднем варьировал от 1 до 7 см. Интерстициальная локализация миоматозных узлов наблюдалась в 52% случаев, субсерозная в 28%, интерсти-циально-субсерозная локализация в 9%. При этом было обращено внимание на частоту взаимоотношения локализации миоматозных узлов и эндокринных заболеваний. Интерстициальная локализация опухолевого процесса сочеталась с эндокринной патологией в 19% случаев; субсерозная в 8% и смешанная в 3%. По результатам гистологического исследования миоматозных узлов выявлено, что в 44,4% случаев встречались опухоли без структурных изменений, отечные миоматозные узлы с кровоизлиянием в 3,7% случаев, с дегенеративными изменениями в 3,7%, с некротическими изменениями — в 7,4%. Путем операции кесарева сечения были родоразрешены 57% беременных.

Показаниями для оперативного родоразрешения послужили как материнские (47%), так и сочетанные факторы (28%). Среди материнских причин, осложняющих родоразрешение через естественные родовые пути, чаще всего встречались: отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (19%), миома матки (14%), гинекологические операции по поводу опухолевых процессов яичников (6%), эктопической беременности (2%); гестоз различной степени тяжести (7%); преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (3%); рубец на матке (7%) вследствие предыдущего абдоминального родо-разрешения (кесарева сечения) и консервативной миомэктомии (4%) до наступления настоящей беременности. Показаниями для кесарева сечения у 1 % женщин явилась мочекаменная болезнь и в 1% случаев — миопия высокой степени тяжести.

Наиболее частыми показаниями со стороны плода были: хроническая внутриутробная гипоксия плода и прогрессирующая фетоплацентарная недостаточность (30%), угрожающая асфиксия плода (4%), поперечное положение плода (1 %), тазовое предлежание плода (7%).

Из 57 пациенток, родоразрешение которых производилось путем операции кесарева сечения, у 29 потребовалось расширение объема оперативного

Рис. 1. Возрастные группы беременных с миомой матки

Рис. 2. Частота родов в анамнезе у беременных с миомой матки

Рис. 3. Локализация миоматозных узлов вмешательства, из них консервативная миомэктомия была выполнена у 27, надвлагалищная ампутация матки — у 2 женщин. 28 пациенткам расширение объема хирургического вмешательства не требовалось.

Средняя кровопотеря при операции кесарева сечения без расширения объема — 440,74±18,11 мл, пребывание в стационаре: 10,56±1,17 дня, средняя оценка новорожденных по шкале Апгар: 7,48±0,23 балла.

При консервативной миомэктомии средняя кровопотеря составила 511,11±29,28 мл, среднее пребывание в стационаре 11,15±1,05 дня, средняя оценка новорожденных по шкале Апгар 7,72±0,11 балла, перинатальная заболеваемость 37%. Задержка внутриутробного развития плода наблюдалась в 30% случаев, неонатальная желтуха новорожденных отмечалась у 40% пациенток, внутриутробные пороки развития плода у 20%, из них половина приходилась на врожденные пороки сердца; интранатальная асфиксия плода имелась у 10% женщин.

При надвлагалищной ампутации средняя кровопотеря составила 700 мл, среднее пребывание в стационаре 15,5±6,5 дня, средняя оценка новорожденных по шкале Апгар 6,25±0,25 балла, перинатальная заболеваемость 2%. В одном случае выявлена врожденная кривошея, в другом — перинатальное поражение центральной нервной системы гипоксического генеза.

Через естественные родовые пути родоразрешены 43% беременных с миомой матки. Размер миома-тозных узлов от 1 до 2 см в диаметре, с локализацией по передней и задней стенкам матки. Патология была диагностирована у 18,6% родильниц в раннем послеродовом периоде методом ультразвуковой диагностики. Из них в 2,3% случаев произошел поздний выкидыш при сроке гестации 25–26 недель. Амнио-томия была выполнена в 13,9% родов, эпизиотомия-раффия в 25,5%. Травмы промежности различной степени тяжести имелись у 16,2% женщин.

Ручное отделение последа выполняли в 2,3% случаев. Раздельно-диагностическое выскабливание матки по поводу подозрения на остатки плодного яйца производили в 4,65% случаев, лохиометры в 9,3%.

Средняя продолжительность родов составила 6 ч. 16 мин.±0,30, средняя кровопотеря 199,77±5,59 мл, оценка новорожденных по шкале Апгар 7,81±0,15 балла, среднее пребывание в стационаре 7,44±0,71 дня.

Установлено рождение детей мужского пола у 57% рожениц, женского у 43%. Оценка новорожденных по шкале Апгар при консервативной миомэктомии в среднем составила 7,71 балла, при ампутации матки 6,25 балла.

Обсуждение. Таким образом, сочетание миомы матки и беременности отмечалось преимущественно у пациенток в возрасте от 30 лет и старше (33,25±0,46 года) [1–7].

Фоном для развития доброкачественного опухолевого процесса в матке чаще всего являются хронические воспалительные процессы половой сферы в сочетании с экстрагенитальной патологией, в частности с эндокринной [4, 5].

57% беременных родоразрешались путем операции кесарева сечения. Расширение объема хирургического вмешательства потребовалось 29% беременных из ста, находящихся под наблюдением. Из них консервативная миомэктомия произведена у 27 (87%), надвлагалищная ампутация матки у двух (6,4%). 28 пациенткам расширение объема хирургического вмешательства не требовалось.

Средняя кровопотеря при операции кесарева сечения без расширения объема составила 440,74±18,11 мл, пребывание в стационаре 10,56±1,17 дня, средняя оценка новорожденных по шкале Апгар 7,48±0,23 балла.

При консервативной миомэктомии средняя кровопотеря 511,11±29,28 мл; среднее пребывание в стационаре 11,15±1,05 дня, средняя оценка по шкале Апгар составила 7,72±0,11 балла, перинатальная заболеваемость 37%.

При надвлагалищной ампутации матки средняя кровопотеря составила 700 мл, среднее пребывание в стационаре 15,5±6,5 дня, средняя оценка по шкале Апгар 6,25±0,25 балла, перинатальная заболеваемость 2%.

Через естественные родовые пути родоразрешены 43% беременных с миомой матки, которая не являлась препятствием для рождения плода и впервые была диагностирована в раннем послеродовом периоде методом ультразвуковой диагностики. Средняя продолжительность родов составила 6 ч. 16 мин.±0,30, средняя кровопотеря 199,77±5,59 мл, оценка новорожденных по шкале Апгар в среднем составила 7,81±0,15 балла, среднее пребывание в стационаре 7,44±0,71 дня.

Достоверных различий в сроках пребывания в стационаре пациенток, которым была выполнена операция кесарева сечения с расширением объема оперативного вмешательства до консервативной миомэктомии (11,15±1,05 дня) и без него (10,56±1,17 дня), нет. (t=0,395; p=0,6941). Вместе с тем кесарево сечение с консервативной миомэктомией (511,11±29,28 мл) существенно увеличивает объем кровопотери по сравнению с оперативным вмешательством без удаления миоматозных узлов (440,74±18,11 мл) (t=10,264; p=0,0000).

Заключение. Анализ полученных данных показал целесообразность и перспективность родораз-решения пациенток с множественной миомой матки или одиночными миоматозными узлами больших размеров с помощью операции кесарева сечения с последующей консервативной миомэктомией, способствующей сохранению чадородной функции пациенток и качества их жизни, что, несомненно, положительно отразится на демографической ситуации.

Список литературы Тактика родоразрешения беременных с миомой матки

- Айламазян Э. К., Рябцева И. Т. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в гинекологии. СПб.: Гиппократ, 1992. 176 с.

- Василевская Л.Н., Сидорова И. С. Течение беременности и родов у больных миомой матки//Акушерство и гинекология. 1977. № 8. С.48-54.

- Пестрикова Т., Юрасов И. Миома матки.//Медицинская газета. 2003. № 95. С. 8-9. (Конспект практического врача. Вып. № 82)

- Савицкий Г. А., Савицкий А. Г. Миома матки (проблемы патогенеза и патогенетической терапии). СПб.: ЭЛБИ, 2000. 236 с.

- Сидорова И. С. Миома матки и беременность. М.: Медицина, 1985. 192 с.

- Сидорова И. С. Беременность и роды у больных миомой матки//Акушерство и гинекология. 1981. № 9. С. 57-59.

- Kerkar A.V. Uterine myomata in pregnancy//J. Obstet. Gynec. India. 1977. Vol. 27, № 6. P. 953-955.