«Там протекала жизнь моя…»: серия пейзажей Николая Рожкова «По местам жизни Н. П. Огарева»

Автор: Лысова Надежда Юрьевна

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: История

Статья в выпуске: 1 (25), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется серия живописных пейзажей «По местам жизни Н. П. Огаре-ва», написанная Заслуженным художником Мордовии Николаем Петровичем Рожковым в 80-е гг. XX в. специально для литературного мемориального музея Н. П. Огарева в Мордов-ском госуниверситете. Девять композиций запечатлели культурный ландшафт Старого Акшина, Проломихи, Белоомута, Яхонтова, где в разные годы жил или бывал выдающийся деятель отечественной культуры XIX в.

Пейзаж, живопись, мемориальное пространство, культурный ландшафт, н. п. огарев, н. п. рожков

Короткий адрес: https://sciup.org/14720803

IDR: 14720803 | УДК: 130:17

Текст статьи «Там протекала жизнь моя…»: серия пейзажей Николая Рожкова «По местам жизни Н. П. Огарева»

Музей Н. П. Огарева в Мордовском университете начал формироваться под руководством профессора, доктора филологических наук С. С. Конкина в 1971 г., а 1978 г. (когда сложилась его первая экспозиция) считается годом открытия единственного в стране мемориального музея, посвященного жизни и творчеству выдающегося деятеля отечественной культуры – поэта, философа, музыканта, революционера-демократа. Среди множества экспонатов, составляющих сегодня музейную коллекцию: подлинных старинных вещей, журналов и книг, мебели огаревского времени, графических, скульптурных и живописных произведений – можно выделить серию картин, написанных заслуженным художником Мордовии пейзажистом Николаем Петровичем Рожковым (1937–2013). Она объединена благородным стремлением мастера запечатлеть те реальные географические пространства мордовско-пензенского края и Рязанской области, «гением места» которых стал Николай Платонович Огарев.

Серия пейзажных картин для музея Огарева была заказана Рожкову Семеном Семеновичем Конкиным, который заинтересовал художника необычной темой, привлек к исследовательской работе, участвовал в творческом процессе, выезжая вместе с живописцем в памятные огаревские места. Пейзажная серия малочисленна по количеству произведений и состоит из девяти работ. История их создания начинается во второй половине 1970-х гг., первая композиция – «Золотая осень в Старом Акшине»

относится к 1978 г. Однако первый этюд, связанный со староакшинским ландшафтом, но не принадлежащий музею – «Наташин сад в Старом Акшине», написан художником в 1976 г. Почти десять лет (1978–1987) музейная пейзажная серия не отпускала внимания Н. П. Рожкова. Опираясь на даты создания, пейзажи можно выстроить в хронологический ряд, который свидетельствует о значимости мемориального пространства как в жизни самого Огарева, так и в памяти потомков.

Первый творческий этап в создании серии «По местам жизни Н. П. Огарева» у Рожкова связан с с. Старое Акши-но, в котором находилось родовое имение Н. П. Огарева. Художник посвятил ему три пейзажа. Первый, «Золотая осень в Старом Акшине», написан в 1978 г., два других – в 1980 г. Затем живописец неоднократно обращался к образу дорогого культурного пространства, последнее из которых было в 1993 г., когда он написал пейзаж «Солнечный день в Старом Акшине» (частное собрание).

Старинное село, возникшее во второй половине XVI в., почти не сохранило рукотворных следов развития. Ничего не осталось от большого господского дома, построенного дедом Николая Платоновича Богданом Ильичом Огаревым, давно погиб фруктовый сад, стерлись приметы суконной фабрики и двух винокуренных заводов. Варварски разобран храм, построенный в 1784 г. Остались лишь два яруса от высокой кирпичной колокольни, доминировавшей когда-то над близлежащим ландшафтом, заросшая липово-лиственничная аллея барского парка, каскад из шести прудов, помнящих Огаревых и несколько одиноких могил на бывшем церковном погосте, среди которых и могила второй жены Николая Платоновича – Натальи Алексеевны Тучковой-Огаревой. По парадоксальному совпадению, именно сохранившимся староакшинским прудам посвятил Огарев большинство стихотворных воспоминаний: «С каким, бывало, наслажденьем / На дом, на сад, на пруд глядел / Какую к ним любовь имел…»; «Хорош мой тихий, светлый пруд. / В него глядится месяц бледный…»; «Бродить я по саду любил; / Сидеть на берегу пруда…»; «Впросонках гуси на пруду / Кричали над волнами…»; «Когда настанет вечер ясный, / Люблю на берегу пруда / Смотреть, как гаснет день прекрасный / И загорается звезда…».

Все три пейзажа, хранящихся в музее Н. П. Огарева Мордовского университета, лишь с натяжкой можно отнести к жанру живописной реконструкции. Рожков зафиксировал сложившийся на протяжении нескольких веков культурный ландшафт, существующий в конце XX столетия. Он мемориальный, но не музейный, и эту грань очень тонко почувствовал художник, пытаясь наполнить работы «поэтикой обыкновенного».

В «Золотой осени в Старом Акшине» (1978) запечатлен Нижний пруд, к нему от деревенской улицы спускается проселочная дорога. Женщина привела коров на водопой. Теплое вечернее солнце заливает пейзаж, заставляя золотиться листву прибрежных берез, переливаться зеркало пруда с отражающимися в нем деревьями, светиться косогор с взбирающимися по нему деревенскими избами, розоветь облака. Все спокойно и мирно, повторяемо изо дня в день, обыденно и величаво, вне времени. Художник-лирик, Рожков искренне восхищался выбранными мотивами: «Иногда такую красоту увидишь, что слезы из глаз!» [3, с. 20]. Близки живописной трактовке художника стихотворные строки Огарева:

Но сердцу ближе вы, осенние отливы, Когда усталый лес на почву сжатой нивы Свевает с шепотом пожелклые листы, А солнце позднее с пустынной высоты, Унынья светлого исполнено, взирает…

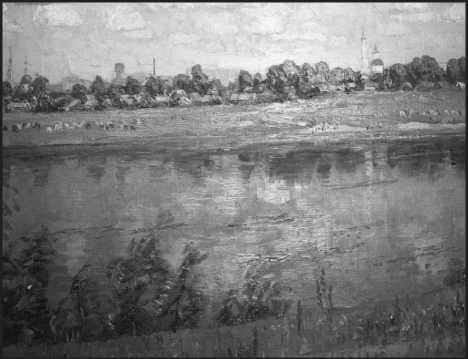

Лирико-оптимистическая трактовка характерна для второй пейзажной композиции, хранящейся также в музее, – «В Старом Акшине после полудня» (1980). Художник выбрал для нее неожиданный ракурс, наполненный зримым движением. На первом плане изображена дорога, проложенная по плотине, рассекающей два ста-роакшинских пруда – Длинный и Нижний. Поросшая прибрежным кустарником, дорога разветвляется на другом берегу на две, идущие в разные деревенские уличные концы. Спускающиеся к пруду тропинки разнообразят пейзажную ритмику. Безлюдно, лишь две женщины полощут белье на мостках. Колористическое решение соответствует жаркому летнему дню. Залитая солнцем зелень деревьев и травы приобретает теплые оттенки. Выразительный, во многом рукотворный, рельеф подчеркнут узкой полоской неба, с плывущими по нему кучевыми облаками.

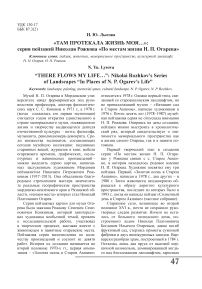

В том же 1980 г. была написана еще одна композиция – «Старое Акшино. Вид с прудом и мельницей». Это один из лучших пейзажей серии, хранящихся в музее. По-видимому, он изображает Фирсов пруд, на берегу которого во времена Огарева стояла большая ветряная мельница: «И мельница, грозя, крылом / Мне издали махала…». Подкова пруда, написанного на первом плане, срезана нижним краем рамы. Слева в воду редким камышом своеобразным языком врезается берег, заросший кустарником. Его осенняя желто-красная листва трепещет на ветру. Пасмурное небо покрывают летящие сине-серые облака. Холодную серебристую гамму воды – неба разбивает зеленый косогор с избами, крытыми соломой. Именно они и мельница сообщают пейзажу характер реконструкции.

Николай Платонович Огарев любил Старое Акшино, оно ассоциировалось замечательным поэтом с детством, близкими людьми – отцом, сестрой, старой бабушкой, воспринималось малой родиной, возникало как образ России. Множество пронзительных поэтических строк рождены воспоминаниями о родном и близком пространстве:

Там протекала жизнь моя,

Как вечер ясный, безмятежный…

В Старом Акшине после полудня

Вид с прудом и мельница

Хорош мой тихий, светлый пруд.

В него глядится месяц бледный,

И соловьи поют,

И робко шепчет куст прибрежный.

Хорош мой скромный белый дом!

О, сколько сладостных мгновений,

Минут любви я прожил в нем,

Минут прекрасных вдохновений.

Опять туда манят мечты,

Все прочь от этой жизни шумной,

От этой пошлой суеты,

От этой праздности безумной.

Опять душа тоски полна

И просит прежнего покоя;

Привыкла там любить она,

Там гроб отца, там все родное.

Опять они, мои мечты,

О тишине уединенья,

Где в сердце столько теплоты,

И столько грусти и стремленья.

Продолжение серии «По огаревским местам» было связано с с. Проломихой. Николай Петрович Рожков много раз специально ездил в старинное село Инзенского района Ульяновской области, лежащее в необыкновенно живописной местности. Любимые мотивы родной природы – холмистый рельеф, богатый сосновый и смешанный лиственный лес, чистая быстрая полноводная речка, протекающая под высокой го- рой, весенне-летнее цветение разнотравья на прибрежных лугах покорили творческое воображение живописца. Собрав все воедино, он написал пейзаж-картину, в котором ощущение естественной жизни природы совпало с повседневными крестьянскими занятиями, в данном случае – с работой на сельской мельнице. Пейзаж «Старая мельница на Тальской фабрике» (1983) – попытка воссоздания мемориального культурного ландшафта, связанного с жизнью Н. П. Огарева. В его основе одновременно лежат натурные этюды и художественная реконструкция. Композиция изначально задумана так, чтобы передать состояние постоянного движения в природе. Извилистая речка, рассекающая холст по диагонали, вьющаяся вдоль нее ухабистая дорога стремятся в синие дали, сливающиеся на горизонте с облачным серо-белесым небом. Кудрявятся старые ветлы по берегам, взмывают в небо сосны на прибрежной горе, крутится мельничное колесо, приводимое в движение бурным потоком воды.

Картинность пейзажу придает жанровая сценка в центре композиции. Около сруба мельницы с лежащими рядом каменными жерновами – тоже движение: подъехали три телеги, крестьяне разгружают мешки с зерном, заносят их в мельницу.

Сочиненная Рожковым композиция не просто художественная фантазия – она основана на фактах. Известно, что на р. Тале, омывающей барскую усадьбу в Проломи-хе, стояла писчебумажная фабрика, рядом с которой находился небольшой рабочий по-

Старая мельница на Тальской фабрике

селок – место проживания 570 крепостных «посессионных» крестьян – рабочих фабрики. Огарев, приобретший фабрику в 1848 г., был поражен жестокой эксплуатацией крестьян. Инзенский краевед, рассказывая о реформах Николая Платоновича, пишет и о том, что он оказывал материальную помощь фабричным рабочим, в том числе «выдавал беднякам помольную муку с мельницы» [1, с. 142]. Таким образом, местная легенда подтверждает существование подобной водяной мельницы во времена Огарева.

Тальской фабрике посвящен большой панорамный пейзаж с одноименным названием, написанный Рожковым в 1983 г. по натурным этюдам и носящий картинный характер. Художник охватил взглядом большое пространство и наполнил его не только особенным природным состоянием, но и множеством содержательных подробностей. В начале 80-х гг. прошлого века, когда создавалась огаревская серия, это было еще возможно.

Главная достопримечательность с. Проло-михи – подлинный барский дом, возведенный в XVIII в. в стиле раннего классицизма и помнящий революционера-реформатора, философа и поэта, стоял невредим. Известно, что впервые Огарев увидел поместье в 1847 г., купил его вместе с писчебумажной фабрикой осенью того же года и жил там вместе с Натальей Алексеевной Тучковой в 1850–1855 гг.

Красиво вписанный архитектором в природный ландшафт, двухэтажный барский особняк главным фасадом был обращен к р. Тале. Ее петля огибала усадебное пространство, превращая его в своеобразный полуостров. Из окон противоположного фасада открывался вид на поросшие лесом горы, расположенные на другом берегу реки. Рядом с барской усадьбой располагался фабричный поселок, а северо-западнее нее, вдоль берега Талы, находилась фабрика.

Рожков запечатлел мемориальную территорию ранней осенью. Ее приметы – стога

Тальская фабрика

сена на речном берегу, желтеющая листва деревьев, сумеречное, серо-акварельное небо – навевают состояние лирической грусти. Над горами уже идет дождь, но светится белый дом, отражающийся в быстрой сине-голубой воде Талы.

Печальна судьба единственной сохранившейся до конца XX столетия усадьбы Огарева. С 1935 по 1970 г. в просторном строении размещался детский дом, в 1980-е гг. осенью там квартировали приезжавшие на уборку картошки студенты ульяновских вузов. С 1978 по 1993 г. барский дом числился на балансе ульяновского завода «Искра», которому передали его «для организации базы отдыха трудящихся». Таков контрапункт «доживания» подлинного объекта, пугающий безразличием тех, кто мог бы помочь сохранить ему жизнь. В наше время ценное мемориальное сооружение представляет собой страшную руину с корявой табличкой на зияющей пустыми глазницами окон стене – «Дача Огарева». С благодарностью думаешь о Николае Петровиче Рожкове, оставившем трепетное свидетельство об историкокультурном памятнике.

Усадьба Огарева в Проломихе запечатлена еще на одной одноименной картине известного пейзажиста. Ее композиция прочитывается фрагментом предыдущего эпического полотна. В отличие от его детализированного наполнения живописец сосредоточился только на доме, остался с ним один на один, вывел его главным персонажем, хранящим память о былом времени. В 1850–1855 гг. этот дом являлся одним из центров усадебной культуры Симбирской губернии. В его стенах Огарев создал замечательные поэтические и музыкальные произведения, среди которых поэма «Зимний путь», романс на слова М. Ю. Лермонтова «Тучки небесные». Находясь в Проломихе, Огарев пристально следил за общественной и литературной жизнью страны, регулярно получал «Современник» и другие литературные журналы. Из имения Огарев вел нелегальную переписку с Герценом, находившимся в Лондоне. В Проломихе гостили декабрист А. А. Тучков, композитор В. Н. Кашперов, поэт Н. М. Сатин, брат известного драматурга А. Н. Островского и др.

Усадьба Огарева в Проломихе

Очевидно, что Николай Петрович Рожков хотел создать глубокий, обобщающий образ, родившийся в долгих размышлениях. Это подтверждает и год написания картины – 1987, через несколько лет после первой поездки в Проломиху. К этому времени Николай Петрович многое узнал об Огареве, изучил архивные материалы о нем, читал стихи, беседовал с одним из главных исследователей творческой биографии поэта и философа С. С. Конкиным. Кроме того, воспитанный в традициях отечественной реалистической пейзажной школы, Рожков знал, что картину нельзя полностью создать с натуры, ее надо пережить и сочинить. Художник говорил: «Как я отношусь к пейзажу… Это как раз такой жанр искусства, который позволяет наиболее непосредственно выразить свои эмоции не как действие, а как переживание, как личное отношение к природе. Это не значит, что нужно переносить на холст все, что видишь, аналогично объективу фотоаппарата. Надо делать выбор» [2, с. 252]. Безусловно, «Усадьба Огарева в Про-ломихе» основана на натурном материале, и в этом ее документальная ценность. Однако это не быстрый этюд на пленэре, а емкое художественное обобщение.

Большой барский дом, заросший многовековыми деревьями, отражается в речной глади, заросшей у берега кувшинками. Его можно рассмотреть: двухэтажный, прямоугольный в плане особняк с большим балконом над парадным входом, перекрытый четырехскатной крышей, с чердачным мезонином в одно окно. Достоверность облика поддерживается эмоциональным состоянием

Село Верхний Белоомут

пейзажа: вечерний закат окрашивает редкие облака и стены дома в сиренево-розовый цвет, бликует на поверхности воды, контражуром на фоне неба выделяет орнамент древесных крон, сглаживает очертания гор. Пейзаж звучит призрачно и правдиво одновременно. Проломиха была последним пристанищем Огарева на родине. В марте 1856 г. поэт покинул Россию: «Покинул я мою страну, где все любил – леса и нивы, снегов немую белизну и вод весенние разливы…».

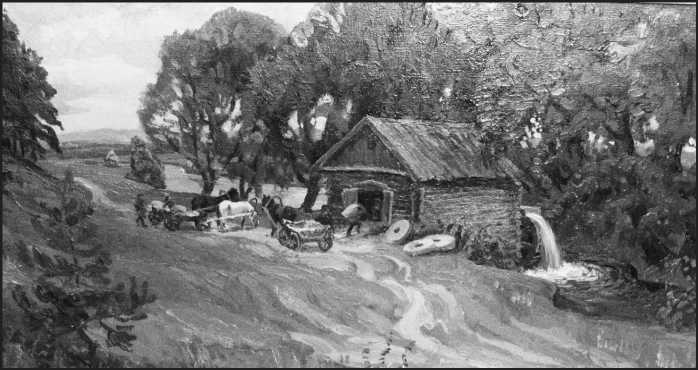

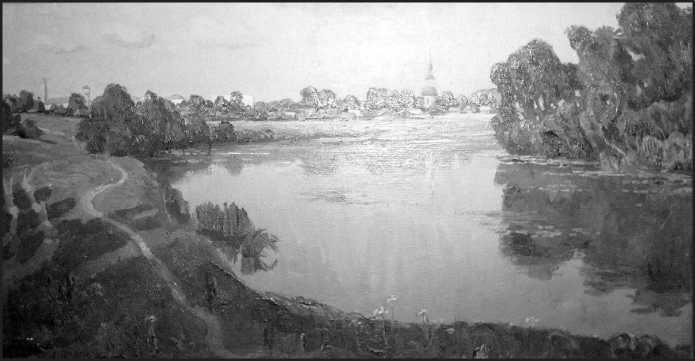

Старинному селу Рязанской губернии Верхний Белоомут, известному с начала XVII в., Николай Петрович Рожков посвятил два одноименных пейзажа («Село Верхний Белоомут»), написанных в 1984 г. Село было приданым матери Николая Платоновича Огарева Елизаветы Ивановны. После ее смерти по завещанию оно стало принадлежать Николаю Платоновичу. Однако управлял им, до совершеннолетия сына Платон Богданович Огарев. В Белоомуте Огаревы жили редко и всегда недолго. Но именно это место выбрал молодой Николай Платонович для реализации реформы по освобождению крестьян, которую провел в 1846 г.

Композиции обоих пейзажей – панорамные, село, вытянутое вдоль речного берега, отодвинуто к линии горизонта и представлено парадным фасадом. Архитектурный вид прописан обобщенно, но можно рассмотреть колокольни и храмы, возвышающиеся над массой деревянных домишек, перекрытых двускатными крышами и утопающих в зелени фруктовых садов.

Необыкновенно красив природный ландшафт, вплотную подходящий к древнему поселению. Белоомут раскинулся на левом берегу полноводной Оки, делающей крутую излучину с южной стороны поселка и омывающей его с юго-западной стороны. С севера и северо-запада к селу подступают густые хвойные леса. По равнинному левобережью расстилается плоская луговая пойма, заливаемая весенними разливами реки.

По-видимому, пейзажи написаны одновременно, в одну и ту же поездку в Бело-омут. Полуденное тепло погожего летнего дня продиктовало Рожкову мажорную колористическую палитру в композиции с горизонтальным расположением Оки. Второй пейзаж – вечерний, цветовая гамма здесь сложнее, наполнена сиреневыми оттенками, контрастами светотени. Очевидно, что обе работы писались с помощью натурного материала. В композициях не утрачено ощущение радостного восторга от красоты увиденного ландшафта.

«Усадьба Тучковых в Яхонтове» – последняя композиция серии (1987), действительно живописная реконструкция мемориального места. Село Яхонтово, ныне Долгоруково, родовое поместье декабриста Алексея Александровича Тучкова, который прожил там более 50 лет жизни (1826–1878). Там родилась его дочь Наталья, ставшая второй женой Николая Платоновича Огарева. Поэт был дружен с Тучковым и часто гостил у него в имении. В XIX в. оно процветало: было два завода – свеклосахарный и водочный, торговая лавка, церковь и школа для крестьянских детей, которую основал А. А. Тучков и в которой сам преподавал. В конце XX в. следов от некогда богатого

Село Верхний Белоомут

Усадьба Тучковых в Яхонтове

имения совсем не осталось. Однако Семену Семеновичу Конкину очень хотелось запечатлеть это этапное в жизни Огарева пространство для университетского музея.

О создании пейзажа «Усадьба Тучковых в Яхонтове» сохранился рассказ его автора, художника Рожкова: «Вспоминается такой эпизод: вместе с Семеном Семеновичем (Конкиным – Н. Л.) поехали в село Яхонто-во – на границе Рузаевского района с Пензенской областью, где была усадьба Тучковых. Приехали, нашли место, где она стояла, а там ничего не осталось. Только заброшенная аллея сирени и неглубокие ямки от фундамента здания. По ним мы сразу определили, какой длины и ширины было помещение. Потом нам нужно было узнать, сколько этажей – один или два, какой формы. Можно сказать, что мы делали “археологические раскопки” вместе с жителями, которые помнили усадьбу или работали в ней. Нам сказали, сколько было окон, примерно, конечно, каким было крыльцо с открытой верандой, где обычно ставили патефон и слушали музыку, внизу была танцевальная площадка. Дом был покрашен в красный цвет. Я делал рисунки в фас и профиль, показал старожилам несколько вариантов внешнего вида усадьбы. Когда подготовил эскиз, мне самому не понравился цвет здания. Решил пойти другим путем. Написал все ярко, интенсивно в последних лучах вечернего солнца. И этот пейзаж приобрел историческую достоверность и убедительный вид» [2, с. 253].

На картине Рожкова деревянный барский дом с большим балконом и террасой отодвинут на второй план: он живет в воспоминаниях. Впереди – тенистая березовая аллея. Трепещущая на ветру листва, быстро плывущие облака передают состояние погожего летнего дня. Эффекты светотени, словно театральным прожектором, позволили высветить, акцентировать дом, оставляя листву, кустарник, деревья на первом плане в глубокой тени. Казалось бы, ничем не омраченный пейзаж, «…но в этой радости так грусти много!...».

Ценность живописной пейзажной серии Рожкова «По местам жизни Н. П. Огарева» трудно переоценить. Культурный ландшафт стремительно меняется, стирая дорогие, важные для современности следы. Уходят поколения людей, не понаслышке знающих мемориальное пространство – исчезает память места. Ее трудно, почти невозможно восстановить. «Прошедшее встает со взорами упрека…» – написал почти 200 лет назад Огарев. Живописные пейзажи нашего современника, заслуженного художника Мордовии Николая Петровича Рожкова воспринимаются своеобразной попыткой сохранения примет российского мемориального пространства для будущего и ради него.

Список литературы «Там протекала жизнь моя…»: серия пейзажей Николая Рожкова «По местам жизни Н. П. Огарева»

- Блохинцев А. Н. Дом в Проломихе//Памятники Отечества: ил. альм. -М.: Памятники Отечества. -1998. -Вып. 41(5-6).: Века над Венцом: в 2-х ч.: Ч. 1. -С. 141-144: ил. -(Вся Россия). -Симбирск-Ульяновск-Симбирск: 350 лет.

- Видяева И. И. Признание в любви. Очерки о художниках Мордовии. -Саранск: Красный Октябрь, 2012. -400 с.

- Николай Рожков; живопись: [альбом]. Сост. и автор вступ. статьи Е. В. Голышенкова. Саранск: Красный Октябрь, 2006. -128 с.