Тантало-ниобаты в породах федотовской свиты верхнего рифея (Средний Урал)

Автор: Осовецкий Б.М., Суслов С.Б., Бадьянова И.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Минералогия, кристаллография

Статья в выпуске: 4 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены петрографические особенности пород федотовской свиты верхнего рифея на западном склоне Среднего Урала. Описаны минеральные формы нахождения тантало-ниобатов (ильменорутил, танталорутил, иттроколумбит, поликраз) и геохимические закономерности распределения концентраций ниобия в разрезах скважин. Установлена приуроченность высоких концентраций ниобия к прослоям метариолитов и метабазальтов. Выявлена ритмичность в распределении ниобия по разрезу углисто-серицит-кварцевых сланцев с чередованием прослоев с высокими и низкими концентрациями. Результаты исследований могут быть использованы для решения теоретических вопросов формирования черносланцевых формаций, а также при прогнозировании поисковых работ на комплексные россыпепроявления.

Федотовская свита, черные сланцы, тантало-ниобаты, средний урал, петрография, минералогия, геохимия, электронная микроскопия, рентгенофлуоресцентный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147245061

IDR: 147245061 | УДК: 553.21 | DOI: 10.17072/psu.geol.18.4.332

Текст научной статьи Тантало-ниобаты в породах федотовской свиты верхнего рифея (Средний Урал)

В настоящее время породы черносланцевых формаций считаются одними из наиболее перспективных источников благородных металлов и урана. Кроме того, в этих породах отмечается повышенное содержание многих других элементов, в частности TR, W, Mo, Co, Ti, Zr и др.

Один из крупнейших в мире поясов распространения черносланцевых пород протянулся вдоль Урала и Тимана. В пределах этого пояса выделено множество черносланцевых комплексов разного возраста, оценен характер их металлоносности и перспективы её освоения. Так, перспективными на золотое оруденение считаются рифейские черные сланцы Среднего Тимана (Голубева и др., 2018). На Северном Урале аналогичные прогнозы сделаны для черных сланцев Вишер-ско-Кутимского антиклинория (Петров и др., 2015). На территории западного склона Среднего Урала представителями черносланцевых формаций являются породы фе-дотовской свиты верхнего рифея (Аблизин и др., 1982; Суслов, 2018), общая оценка ме- таллоносности которых наряду с другими районами Урала приведена в работе А.В. Маслова и др. (2017). На Южном Урале также с черносланцевыми толщами силура связываются высокие перспективы на золотое оруденение (Рыкус, Сначев, 1999). Другими перспективными на золото объектами здесь считаются раннекаменноугольные углеродисто-карбонатно-терригенные комплексы (Арифулов и др., 2006; Баранников, 2006). Обобщающими по нескольким районам Южного Урала являются работы А.В. Сначёва и др. (2012). Важными в теоретическом отношении и содержащими обширный фактический материал по разным районам Урала являются работы Я.Э. Юдовича и др., (1990), Я.Э. Юдовича, М.П. Кет-рис (1994), В.Н. Сазонова и др. (2011).

На западном склоне Среднего Урала в 2012–2014 гг. были проведены поисковые работы на выявление месторождений рудного золота в углеродистых терригенно-карбонатных отложениях. Основанием для постановки таких работ послужили результаты ранее выполненных исследований геологического строения и вещественного со става п ород (Золоев и др., 2001; Волченко и

др., 2006; Мазеин и др., 2010; Петров, 2014). В итоге были получены весьма интересные данные не только по золотоносности, но и по многим другим типам минерализаций, а также по петрографии, минералогии и геохимии. Краткая характеристика основных типов минерализации приведена в работе И.В. Бадьяновой и др. (2016). Анализу вулканитов в составе разреза свиты посвящена работа С.Б. Суслова (2018).

Настоящая статья посвящена анализу тан-тал-ниобиевой минерализации в породах фе-дотовской свиты. Ранее наличие повышенных концентраций ниобия было отмечено в черносланцевых породах саткинской свиты нижнего рифея (Маслов и др., 2017). Широко распространено тантал-ниобиевое оруденение в магматических комплексах Южного Урала более молодого возраста (260-270 млн лет). В частности, в миаскитах ильмено-вишневогорского комплекса рудоносные альбититы содержат разнообразный комплекс тантал-ниобиевых минералов (пирохлор, ильменорутил, ферсманит, эшинит и др.).

Общая характеристика объекта исследования

Породы федотовской свиты в геотектоническом отношении приурочены к Каменногорскому антиклинорию. В стратиграфическом отношении они являются составной частью мощного верхнерифейского комплекса, сформированного в обстановках внутрикон-тинентального моря рифтогенной пассивной континентальной окраины. Геологическое положение федотовской свиты в разрезе докембрия, история ее формирования и другие особенности приведены в ранее опубликованных работах (Аблизин и др., 1982; Кур-бацкая, 1986; Петров, 2014; Суслов, 2018).

По последним данным (Суслов, 2018), в составе федотовской свиты выделяются три подсвиты. Нижняя подсвита сложена угли-сто-серицит-кварцевыми сланцами мощностью до 150 м. Ее основные текстурные признаки – тонкая полосчатость, линзовидность, местами тонкослоистость – свидетельствуют о прибрежно-морском генезисе осадков. Толща образовавшихся затем пород была переработана разнообразными наложенными процессами метасоматоза, которые привели к развитию в ней процессов доломитизации, пиритизации, окварцевания, ожелезнения, лейкоксенизации и др.

Средняя подсвита представлена вулканогенными породами мощностью около 300 м. В первичном залегании по форме залежей и минеральному составу они соответствовали в основном риолитам или их туфам с прослоями базальтов (до 80 м). В дальнейшем вулканогенная толща была в высокой степени преобразована наложенными метасоматическими процессами (серицитизации, кар-бонатизации, окварцевания, магнетитизации, гематитизации, хлоритизации, альбитизации и др.). Под их воздействием образовались метариолиты и метабазальты. Наиболее преобразованные разности рассматриваются как разнообразные метасоматиты.

Верхняя подсвита, как и нижняя, представлена углисто-серицит-кварцевыми сланцами мощностью до 700 м. В отличие от нижней в ней встречаются прослои кварци-топесчаников и окремнелых известняков. Некоторые отличия прослеживаются и в характере наложенных процессов. В частности, одним из характерных результатов метасоматоза являлась интенсивная лейкоксениза-ция углистого вещества.

Методика исследования

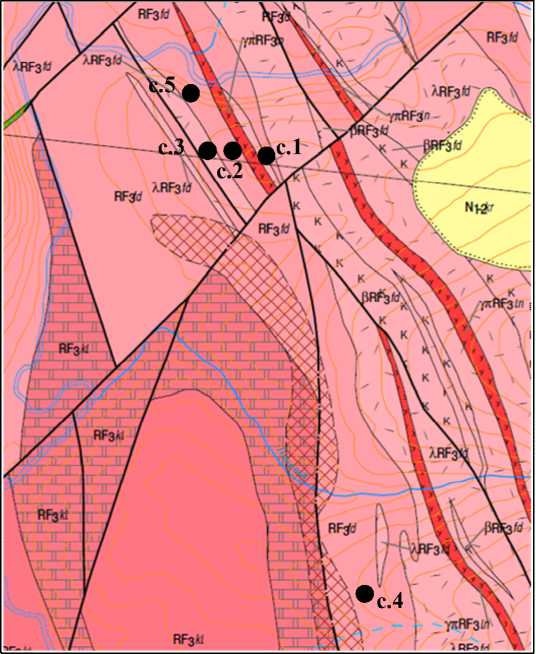

Материалом для лабораторных исследований послужил керн скважин, пробуренных сотрудниками ОАО «Пермгеолнеруд» в ходе выполнения проекта по изучению золотоносности пород федотовской свиты. Этими скважинами глубиной до 200 м вскрыт её разрез в нескольких точках (рис. 1, 2). Из керна отобраны пробы для шлихового опробования, литолого-петрографических и электронно-микроскопических исследований, а также навески для выполнения рентгенофлуоресцентного анализа.

Представительные пробы массой от 3 до 10 кг подвергались дроблению на щековой дробилке ЩД-6 (Россия) до размерности частиц менее 0,25 мм. После этого в лотке проводилась отмывка дробленого материала с получением «серого» шлиха. Последний разделялся в бромоформе на легкую и тяжё-

vpa-Ctie

Условные обозначения

Неогеновая система. Каракольская серия. Делювиальнопролювиальные образования

Федотовская свита

Углисто-серицит-кварцевые сланцы с подчиненными прослоями кварцитопесчаников

Метариолиты

Nub

Метабазальты

Клыктанская свита

Мраморизованные известняки и доломиты

Сланцы серицит-кварцевые и кар-бонат-серицит-кварцевые

Кварцитопесчаники

/jiRF, In

Усьвинский комплекс габбродоле-ритовый. Дайки габбродолеритов и долеритов

Линевский комплекс. Гранит-порфиры

Коры выветривания

Границы согласного залегания и интрузивные контакты предполага-

емые

Границы несогласного залегания

Разрывные нарушения

Разрывные нарушения, скрытые под вышележащими образованиями

• с.1 Скважина

Рис. 1. Фрагмент геологической карты района исследования с точками опробования отложений фе-дотовской свиты, масштаб 1:25 000 (Суслов, 2018)

лую фракции. Минеральный состав тяжелой фракции определялся под бинокулярным микроскопом Nikon 745 MZ (Япония). Диагностика минералов, помимо традиционных методов (иммерсионный метод с использо- ванием поляризационного микроскопа, определение физических свойств и т.д.), производилась также с использованием мик-розондового анализа. Всего было изучено 130 шлихов.

Из наиболее характерных типов пород федотовской свиты, предоставленных для изучения С.Б. Сусловым, в шлифовальной мастерской кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ были изготовлены аншли-фы. Они были сфотографированы на многоцелевом стереомикроскопе Leica MZ 16 фирмы (ФРГ) c получением цветных фотоснимков. Далее аншлифы были исследованы на сканирующем электронном микроскопе JSM 6390LV (фирма JEOL, Япония) с микрофотографированием тантал-ниобиевых минералов. Их первичная диагностика и химический состав определены микрозондо-вым методом с использованием энергодисперсионного спектрометра INCA ENERGY 350 (фирма Oxford Instruments, Великобритания) (аналитик Б.М.Осовецкий). Режим работы микроскопа: рабочее расстояние – 12 мм, сила тока – 15 мА, напряжение – 20 кВт. Использованы эталоны фирмы-изготовителя микроскопа. При определении химического состава мельчайших зерен (менее 5 мкм) в рентгеновский энергетический спектр попадали отражения от окружающего минерал вещества, которые исключались из анализа с последующим нормированием результатов. Попутно на основе качественного микрозондового анализа определялся минеральный состав породы. Всего детально описано 30 аншлифов (углеродистые серицит-кварцевые сланцы, метасоматиты, метариолиты, метабазальты и др.), выполнено 100 количественных микрозондовых анализов.

Содержания ниобия в породах федотов-ской свиты, наряду с другими элементами (всего 27 элементов), определены с применением рентгенофлуоресцентного анализа. Всего выполнено около 500 анализов. Использована аппаратура Сектора наноминералогии ПГНИУ: для пробоподготовки (планетарная шаровая мельница для измельчения и подготовки проб «Pulverisette 5», ФРГ, исполнитель Н.А. Бусыгина, и полуавтоматический лабораторный гидравлический пресс для изготовления таблеточных проб Vaneox 25t, ФРГ, исполнитель А.П. Седунова) и для аналитических исследований (рентгенофлуоресцентный спектрометр S8 Tiger фирмы Bruker, ФРГ, аналитик К.П. Казымов). Использована калибровка по программе TRACE.

Петрография

Комплекс пород, образующих геологический разрез федотовской свиты, очень разнообразен. В его составе можно выделить следующие генетические группы: 1) метаморфические породы (углеродистые и неуглеродистые кристаллические сланцы); 2) магматические породы (интрузивные и вулканогенные); 3) метасоматические образования (альбитизированные сланцы, ожелезнен-ные сланцы, эпидотизированные эффузивные породы, окварцованные породы, доло-митизированные вулканиты, березиты и др.); 4) осадочные породы, находящиеся на стадии метагенеза (кварцитопесчаники, мрамо-ризованные известняки) и катагенеза (оквар-цованные известняки).

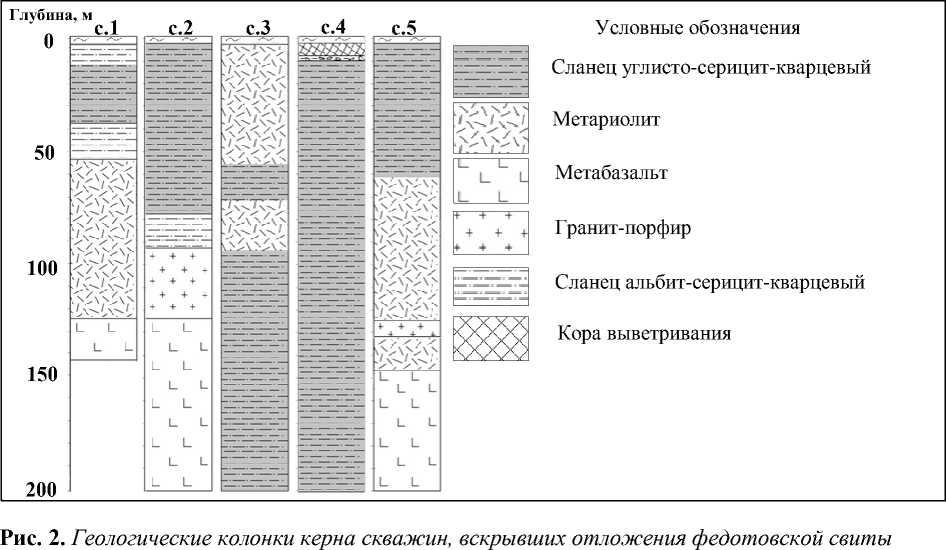

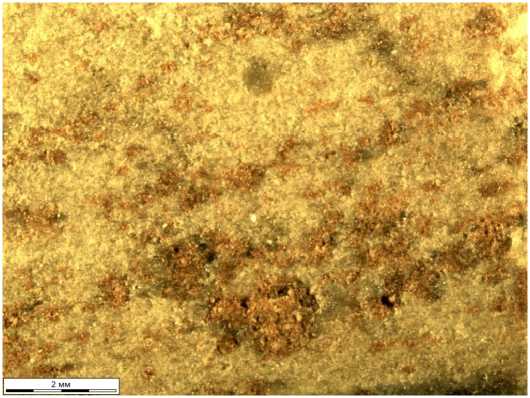

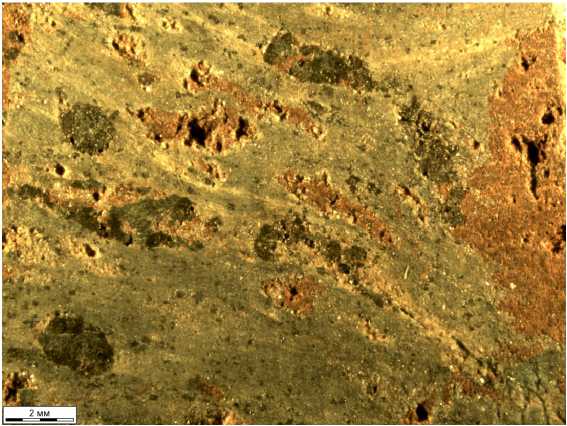

Кристаллические сланцы имеют обычно углисто-серицит-кварцевый минеральный состав (рис. 3). Содержания кварца (в нижней подсвите 30–60 %, в верхней – 40–65 %) и серицита (соответственно 20–55 и 18– 30 %) колеблются в очень широких пределах. В результате, особенно в разрезе нижней подсвиты, одни прослои сланцев являются преимущественно кварцевыми по составу, другие – слюдистыми. Обычное содержание углистого вещества – 5–15 %, однако в отдельных прослоях сланцев оно почти полностью отсутствует. Типичными примесями являются гидроксиды железа и пирит. Кроме того, в определенных участках присутствуют метасоматически измененные разности сланцев: хлорит-серицит-гематит-кварцевые, магнетит-хлорит-серицитовые, доломитизированные и др.

В сланцах отмечены повышенные (по сравнению с кларком) концентрации Ti, Zr, Nb, TR. Минералами-носителями этих элементов, как показали результаты детального изучения минерального состава пород, в т.ч. тяжелой фракции, являются типичные минералы зрелых кор выветривания – ильменит, рутил, лейкоксен, циркон, тантало-ниобаты, монацит, алланит и др.

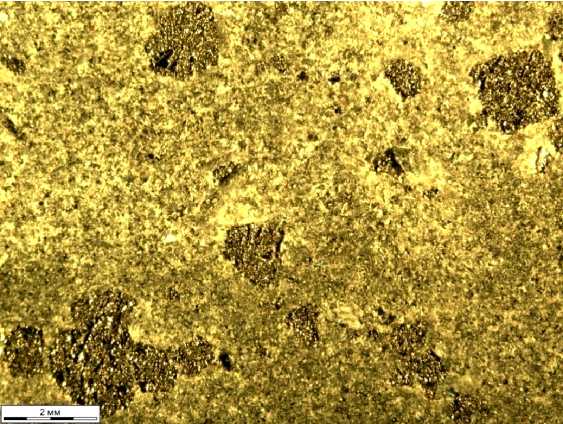

Типичными интрузивными магматическими породами являются гранит-порфиры, в минеральном составе которых преобладают полевые шпаты, кварц и слюды. Акцес-сории представлены цирконом, апатитом, алланитом, тантало-ниобатами, ильменитом, лейкоксеном, гематитом, пиритом и др. (рис. 4). Внедрение гранит-порфиров способствовало широкому развитию процессов метасоматоза (окварцевание, карбонатиза-ция, хлоритизация и др.) в породах федотов- ской свиты, особенно вблизи контактов, и сопровождалось гидротермальными проявлениями с высокими содержаниями сульфидов (Суслов, 2018).

Рис. 3. Углисто-серицит-кварцевый сланец: черные прожилки – углеродистое вещество, бурые – железистые агрегаты, светлые – кварцевосерицитовые прослои

Рис. 4. Гранит-порфир: светлые участки – слюды, серые – кварц, бурые – полевые шпаты

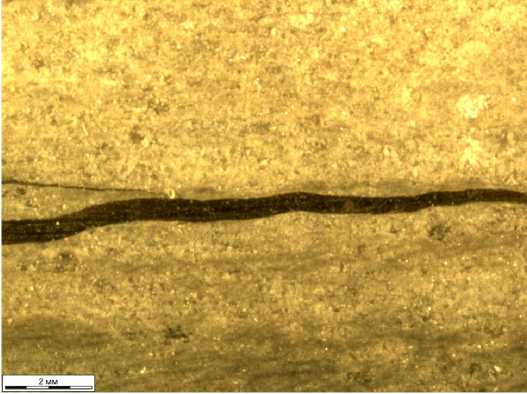

Вулканогенные породы представлены метариолитами и метабазальтами. Среди метариолитов различают порфировые и афировые разности. Порфировые метариолиты отличаются присутствием вкрапленников (20–35%) кварца и полевых шпатов размером до 4 мм, в то время как преобладающая масса вещества апостекловатая. Афировые метариолиты почти полностью апостеклова-тые. Наиболее характерным акцессорным минералом в метариолитах является алланит. Часто метариолиты сильно серицитизирова-ны и карбонатизированы (рис. 5). Метабазальты мощностью до 100 м присутствуют в виде прослоев в риолитах. В их минеральном составе преобладают альбит (20–40 %), хлорит (15–40 %), присутствуют актинолит, карбонаты, эпидот, слюды и др.

Комплекс метасоматитов весьма разнообразен и сильно различается по минеральному составу в зависимости от исходной породы и характера наложенных процессов. Типичными метасоматическими процессами являются окварцевание, альбитизация, доломитизация, эпидотизация, лейкоксенизация, серицитизация и березитизация пород. Многие метасоматиты обогащены магнетитом и хлоритом. Характерным признаком активного воздействия процессов метасоматоза яв- ляется обогащение пород определенными индикаторными минералами: редкоземельными (алланит, паризит, монацит, ксенотим), карбонатными (анкерит, кальцит, доломит), сульфидами (пирит, пирротин, халькопирит,

Рис. 5. Метариолит порфировый, серицитизи-рованный и карбонатизированный галенит, сфалерит, арсенопирит, кобальтин) и др.

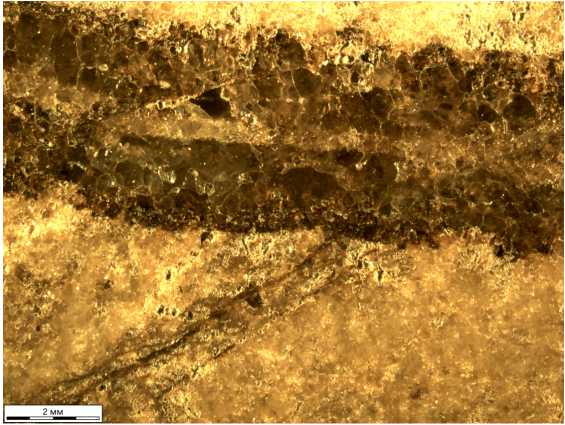

Наиболее мощные зоны с интенсивной метасоматической проработкой связаны с вулканогенными породами. В процессе метасоматоза углистое вещество замещается лейкоксеном или гидроксидами железа. Характерными петрографическими типами ме- тасоматитов являются магнетит-хлорит-серицит-кварцевые, апатит-кварц-доломит-альбитовые, доломит-кальцит-альбитовые, кварц-магнетитовые, мусковит-кварц-пи-ритовые, рутил-магнетит-серицит-квар-цевые, алланит-рутил-альбит-серицитовые и др. (рис. 6-9).

Осадочные породы, находящиеся на стадии метагенеза, представлены линзообразными прослоями кварцитопесчаников и мраморизованных известняков в разрезе верхней подсвиты. Результатом воздействия процессов метасоматоза является присутствие окремнелых известняков .

Рис. 6. Метасоматит серицитовый (березит) с органикой (черное)

Рис. 7. Метасоматит: зеленые участки – хлорит, светлые – доломит и кварц, черные – магнетит

Рис. 8. Метасоматит альбит (темные)-карбонатный (светлые)

Рис. 9. Метасоматит альбит (темные)-анкерит (бурые)-серицитовый (сероватозеленоватые)

Минералогия

Тяжелая фракция. Изучение состава тяжелой фракции пород федотовской свиты дает обширную информацию об условиях их формирования и деталях вещественного состава. Например, очень часто в составе тяжелой фракции преобладают мелкие обломки сланцев, что обусловлено насыщенностью их включениями сульфидов. Характерно, что в других прослоях обломки сланцев могут полностью отсутствовать в составе тяжелой фракции. Выход тяжелой фракции обычно колеблется от 0,03 до 0,31 %, но иногда резко снижается до 0,01 % и менее или, наоборот, повышается до 1,2 % в тех же типах пород.

Обработка данных по минеральному составу тяжелых фракций пород федотовской свиты показала, что для них характерны 4 группы минеральных ассоциаций: 1) зеленоцветные силикатные (пироксеновая, амфи-боловая, эпидотовая), 2) сульфидные (пиритовая, пирротиновая, халькопиритовая),

3) карбонатные (доломитовая, анкеритовая) 4) устойчивых минералов (ильменитовая, лейкоксеновая, цирконовая, монацитовая и тантало-ниобатовая).

Минеральная ассоциация тяжелой фракции сильно подвержена влиянию наложенных процессов и тем самым позволяет оценить не только их характер, но и интенсивность (например, по выходу тяжелой фракции). Судя по распространенности тех или иных ассоциаций, особенно большую роль в преобразовании первичного состава пород играют сульфидизация, доломитизация, эпидотизация и лейкоксенизация. При этом пи-роксен-амфибол-эпидотовые ассоциации характерны для метасоматически измененных углеродистых серицит-кварцевых сланцев и метабазальтов. Сульфидные (пиритовая, пирротиновая и др.) ассоциации обычно характеризуют состав тяжелой фракции гидротермально измененных разностей пород, а также сильно преобразованных метасомати-тов и толщ с повышенным содержанием углеродистого вещества. Ассоциации устойчивых минералов (за исключением лейкоксеновых и ильменитовых) характерны только для небольших по мощности прослоев. Лейкоксеновые ассоциации типичны для метасоматически измененных сланцев с высоким содержанием углеродистого вещества. Ильменитовые ассоциации обычны для метабазальтов. Тантал-ниобиевая ассоциация характерна исключительно для тяжелой фрак- ции метариолитов. При этом содержание тантало-ниобатов в тяжелой фракции может достигать 30–50 %.

Минералы тантала и ниобия. Тантал-ниобиевая минерализации в породах федо-товской свиты обусловлена присутствием следующих минеральных видов: ильменору-тила, танталорутила, иттроколумбита и поликраза. В основном эти минералы концентрируются в порфировых метариолитах и гранит-порфирах. В меньшем количестве они присутствуют в метасоматитах и некоторых разностях углеродистых сланцев.

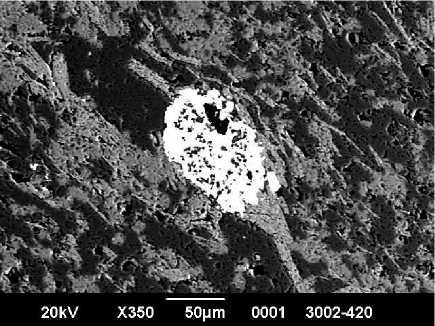

Из тантал-ниобиевых минералов наиболее распространен ильменорутил . В химическом составе большинства зерен ильменору-тила, особенно присутствующего в порфировом метариолите, доля пентаксида ниобия составляет 11,2–14,9 %, диоксида титана – 77–82 %, оксидов железа – 5,5–6,8 %. Примесь тантала присутствует очень редко и достигает 1,5 % (Ta 2 O 5 ) (табл. 1). Весьма редкими примесями являются редкие земли и радиоактивные элементы. Размеры зерен обычно находятся в пределах от 50 до 150 мкм. Зерна, как правило, заметно резорбированы, для них характерна повышенная пористость. Некоторые разности ильменору-тила, например, в микропорфировом метариолите, характеризуются пониженным содержанием оксидов железа, а в качестве примеси присутствует уран.

Таблица 1. Химический состав типичных зерен ильменорутила и танталорутила в порфировых метариолитах и гранит-порфире, мас. %

|

Оксид |

Порфировые метариолиты |

Гранит-порфир |

||||||||

|

TiO 2 |

76,66 |

79,48 |

78,64 |

63,41 |

78,94 |

81,57 |

77,78 |

76,57 |

81,96 |

83,03 |

|

Nb 2 O 5 |

14,86 |

12,70 |

13,22 |

9,13 |

13,22 |

11,47 |

14,16 |

14,21 |

11,20 |

9,07 |

|

Ta 2 O 5 |

- |

- |

- |

21,86 |

- |

1,48 |

- |

- |

- |

- |

|

V 2 O 5 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,84 |

- |

- |

|

FeO* |

6,04 |

6,52 |

6,27 |

5,27 |

5,71 |

5,48 |

6,67 |

6,84 |

3,44 |

5,10 |

|

ThO 2 |

- |

- |

- |

0,33 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

UO 3 |

0,38 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,59 |

- |

|

Ce 2 O 3 |

- |

- |

0,32 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

SiO 2 |

0,74 |

1,30 |

1,55 |

- |

2,13 |

- |

1,39 |

1,54 |

1,57 |

1,81 |

|

Al 2 O 3 |

1,16 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1,24 |

0,75 |

|

MnO |

0,16 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,24 |

|

Cумма |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

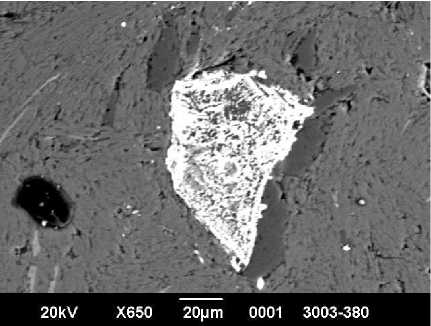

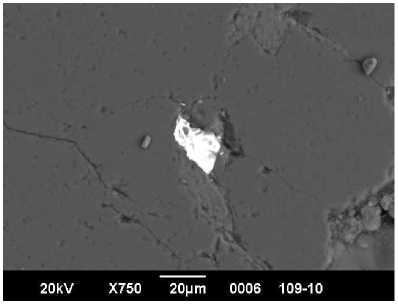

Рис. 10. Зерна ильменорутила в порфировом метариолите

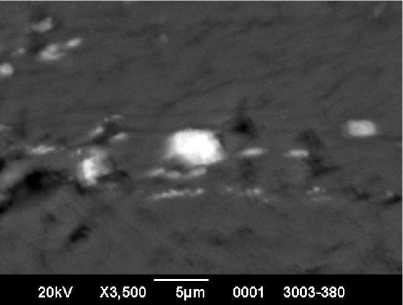

Рис. 11. З ерна ильменорутила в микропорфировом метариолите

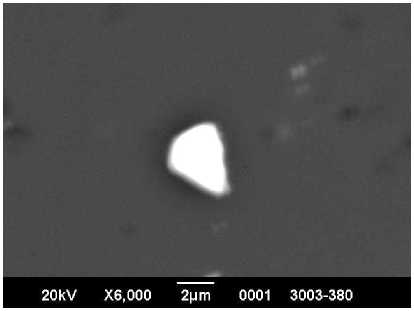

Рис. 12. Ильменорутил в гранит-порфире

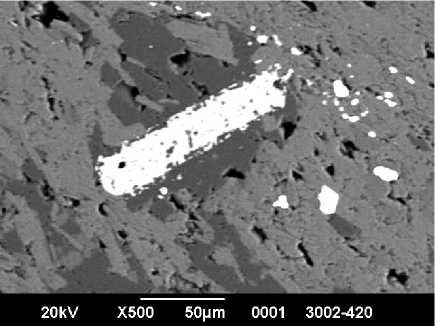

Такие зерна имеют небольшие размеры (до 10 мкм), они относительно «свежие» и приурочены к мелким порам и трещинам (рис. 10, 11, табл. 1). Наоборот, ильменору-тил в гранит-порфирах отличается более крупными размерами (обычно более 100 мкм) (рис. 12), повышенной пористостью, пониженным содержанием ниобия и полным отсутствием тантала.

Танталорутил встречается очень редко и только в порфировых метариолитах с высоким содержанием ильменорутила. В нем доля пентаксида тантала достигает 21,86 %, а пентаксида ниобия снижается до 9 %. Уменьшается также содержание железа, появляется примесь тория (табл. 1).

Зерна типичного ильменорутила занимают в породе определенную позицию: они обычно приурочены к контактам зерен кварца с альбитом или серицитом. Форма более крупных зерен удлиненная, овальная или угловатая.

Более мелкие частицы представляют, вероятно, другую генерацию ильменорутила, которая локализуется в пустотно-трещинном пространстве породы.

Таблица 2. Химический состав высокониобиевых зерен ильменорутила (1,2,4,5) и танталору-тила (3) в образцах гранит-порфира, мас. %

|

Оксид |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Nb 2 O 5 |

45,69 |

38,29 |

32,12 |

44,52 |

46,06 |

|

Ta 2 O 5 |

2,97 |

3,91 |

32,96 |

2,32 |

7,61 |

|

TiO 2 |

31,04 |

33,63 |

20,52 |

29,67 |

32,91 |

|

FeO* |

8,19 |

11,43 |

10,67 |

12,62 |

7,44 |

|

MnO |

0,20 |

0,32 |

0,58 |

- |

- |

|

CaO |

1,26 |

0,75 |

- |

0,85 |

0,72 |

|

La 2 O 3 |

- |

- |

- |

0,80 |

- |

|

Ce 2 O 3 |

2,17 |

1,97 |

1,67 |

2,70 |

- |

|

Nd 2 O 3 |

0,87 |

- |

- |

- |

- |

|

ThO 2 |

3,50 |

3,90 |

1,48 |

4,15 |

3,01 |

|

UO 3 |

0,73 |

1,64 |

- |

- |

0,62 |

|

Na 2 O |

0,24 |

- |

- |

0,56 |

- |

|

Cумма |

96,86 |

95,84 |

100 |

98,19 |

98,37 |

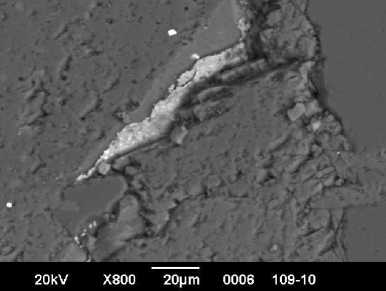

Они не резорбированы, отсутствует пористость, поверхность сравнительно ровная. Кроме того, в гранит-порфирах нередко встречаются необычные зерна ильменорути-ла и танталорутила с очень высокими содержаниями ниобия (до 48 % Nb2O5) и реже тантала, которые превышают содержание диоксида титана (табл. 2). Характерно также присутствие в них тория и редких земель. Эти зерна отличаются высокой степенью преобразования, что проявляется в следах интенсивного растворения, присутствием внешней оболочки и другими особенностями (рис. 13, 14).

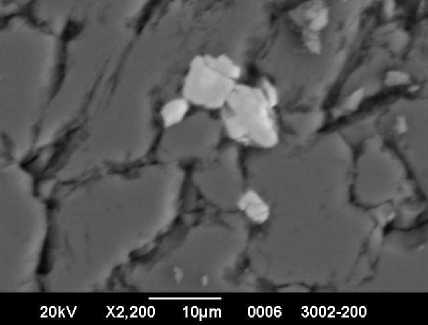

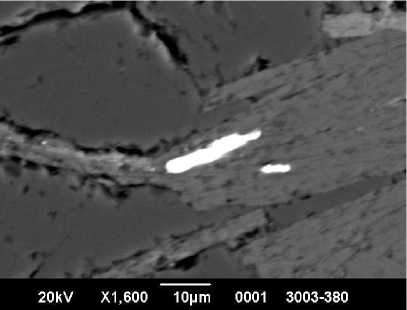

Среди тантало-ниобатов в породах федо-товской свиты широко распространены иттрийсодержащие, которые можно отнести к разностям двух минеральных видов: иттро-колумбита и поликраза (рис. 15–17, табл. 3–5).

Рис. 13. Зерно ильменорутила (светлое) в гра-нит-порфире

20kV X2.000 10pm 0001 3003-380

Рис. 15. Зерно иттроколумбита в кварце гранит-порфира

Рис. 14. Резорбированный кристалл ильменору-тила в гранит-порфире

Рис. 17. Выделения иттроколумбита в порфировом метариолите

Рис. 16. Зерна иттроколумбита в слюдистом прожилке в гранит-порфире

Таблица 4. Химический состав высокотанталовых разностей поликраза в гранит-порфирах, мас. %

|

Оксид |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Nb 2 O 5 |

34,97 |

38,75 |

31,74 |

25,94 |

|

Ta 2 O 5 |

13,71 |

13,69 |

23,39 |

44,53 |

|

TiO 2 |

28,10 |

25,74 |

23,26 |

14,72 |

|

Y 2 O 3 |

6,31 |

11,50 |

5,05 |

10,91 |

|

FeO* |

9,96 |

7,75 |

11,97 |

0,45 |

|

La 2 O 3 |

- |

- |

- |

0,72 |

|

Ce 2 O 3 |

2,87 |

1,39 |

2,38 |

- |

|

ThO 2 |

3,22 |

1,18 |

1,21 |

2,72 |

|

UO 3 |

0,86 |

0 |

1,00 |

0 |

|

Сумма |

100 |

100 |

100 |

99,99 |

Таблица 5. Химический состав низкотанталовых разностей поликраза в гранит-порфирах, мас. %

|

Оксид |

1 |

2 |

3 |

|

Nb 2 O 5 |

41,29 |

43,28 |

45,30 |

|

Ta 2 O 5 |

- |

0,85 |

0 |

|

P 2 O 5 |

- |

1,42 |

- |

|

TiO 2 |

29,35 |

27,56 |

27,90 |

|

Y 2 O 3 |

18,57 |

7,79 |

17,36 |

|

FeO* |

0,49 |

11,30 |

0 |

|

TR 2 O 3 |

2,75 |

2,83 |

1,90 |

|

ThO 2 |

5,50 |

3,13 |

5,25 |

|

UO 3 |

0,81 |

- |

0 |

|

Сумма |

98,76 |

98,16 |

97,71 |

Таблица 3. Химический состав зерен иттроколумбита в сланцах и метариолите, мас. %

|

Оксид |

Хлорит-серицит-кварцевый сланец |

Метариолиты |

||||||

|

SiO 2 |

15,65 |

3,46 |

9,03 |

4,54 |

3,96 |

8,10 |

- |

- |

|

Nb 2 O 5 |

53,03 |

49,30 |

62,41 |

64,92 |

60,89 |

60,97 |

55,38 |

51,02 |

|

Ta 2 O 5 |

- |

1,02 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4,88 |

7,33 |

|

TiO 2 |

0,94 |

0,88 |

- |

0,60 |

- |

- |

- |

0,45 |

|

Y 2 O 3 |

10,37 |

6,93 |

18,27 |

24,22 |

25,18 |

16,89 |

24,88 |

23,86 |

|

TR 2 O 3 |

1,96 |

1,47 |

- |

- |

0 |

1,48 |

5,10 |

6,64 |

|

Al 2 O 3 |

- |

- |

1,64 |

- |

1,80 |

- |

- |

- |

|

FeO* |

15,40 |

32,57 |

5,90 |

3,02 |

4,55 |

5,57 |

5,05 |

4,90 |

|

MnO |

- |

0,24 |

0 |

- |

- |

- |

0 |

0 |

|

ThO 2 |

1,84 |

1,90 |

- |

- |

0 |

2,11 |

3,21 |

3,99 |

|

UO 3 |

- |

- |

- |

- |

0 |

- |

2,55 |

2,69 |

|

CaO |

0,81 |

0,77 |

2,75 |

1,63 |

1,89 |

2,90 |

- |

- |

|

Cумма |

99,97 |

98,54 |

100 |

98,93 |

98,27 |

98,02 |

101,05 |

100,88 |

Геохимия

Кларк ниобия для сланцев составляет 11 г/т. Обычно повышенными концентрациями ниобия отличаются пегматиты, редкоме-талльные граниты, карбонатиты и некоторые другие магматические породы. Для метаморфических пород тантало-ниобаты не характерны.

Обработка данных нескольких сотен рентгенофлуоресцентных анализов для полного разреза федотовской свиты по 5 скважинам показала, что диапазон колебания концентраций ниобия составляет от 1 до 388 г/т. Главной причиной, контролирующей содержание ниобия, является различие петрографического состава пород. Наиболее высокие концентрации наблюдаются в эффузивных породах (метариолитах), несколько ниже – в интрузивных (гранит-порфирах). При этом особенно обогащены ниобием метариолиты с порфировой структурой. В их минеральном составе преобладают кварц, альбит, серицит и хлорит, широко распространены микропертитовые сростки.

В собственно черносланцевых породах (серицит-кварцевые сланцы, как углистые, так и без углеродистого вещества) средние для скважин концентрации ниобия в пределах от 20 до 31 г/т. Ниобий не характерен также для метабазальтов (23–76 г/т). Метасоматически измененные сланцы отличаются несколько повышенными концентрациями ниобия (в среднем для скважин – от 70 до 83 г/т) (табл. 6).

Другим существенным фактором, влияющим на распределение ниобия в разрезе фе-дотовской свиты, является присутствие в разрезе нескольких фаз эффузивных излияний с разной степенью металлоносности. В этом отношении весьма показательно сравнение средних содержания ниобия в метариолитах по двум соседним скважинам (скв. 1 и скв. 3), которые различаются почти в три раза.

Наконец, существенные вариации содержаний ниобия наблюдаются и в сланцах, даже в разрезе одной и той же скважины. При низком геохимическом фоне ниобия в сланцах в некоторых прослоях содержатся его повышенные концентрации, нередко превышающие 100 г/т (табл. 7).

В некоторых скважинах наблюдаются несколько прослоев сланцев с высокими концентрациями ниобия, а их чередование в разрезе имеет ритмический характер. Для примера приведены данные по одной из скважин (скв. 4), в которой выявлено ритмическое чередование прослоев сланца с низкими (29–84 г/т) и высокими (134–192 г/т) концентрациями ниобия (табл. 8). При этом обогащенные ниобием прослои имеют меньшую мощность.

Данную закономерность можно объяснить особенностями процессов осадконакоп- ления в позднерифейском бассейне седиментации, а именно: специфическими условиями фациальной сортировки тонкообломочного материала в прибрежной зоне моря. Накопление в большом количестве тонкозернистых ниобиевых минералов в прибрежно-морских условиях, вероятно, происходило под влиянием волновой сортировки с формированием «естественных шлихов» в относительно стабильных условиях.

Повторяемость в разрезе прослоев с повышенным содержанием ниобия можно объяснить закономерной периодичностью этого процесса, что отмечается и в разрезах древних титано-циркониевых россыпей.

Судя по высокому значению коэффициента корреляции, характеризующего связь содержаний ниобия и циркония (+0,89), а также ниобия и церия (+0,72), тантал-ниобиевые минералы попадают в прибрежно-морские осадки позднерифейского возраста вместе с зернами циркона и монацита. Высокая степень сортировки этих минералов по гидравлической крупности подтверждается близким и довольно узким диапазоном их размерности (порядка 0,05–0,1 мм).

Таблица 6. Концентрации ниобия в породах федотовской свиты, г/т

|

Показатель |

Скв. 1 |

Скв. 3 |

Скв. 4 |

Скв. 5 |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

Максимальный |

157 |

34 |

152 |

74 |

171 |

388 |

256 |

57 |

224 |

120 |

157 |

|

Минимальный |

22 |

15 |

21 |

17 |

6 |

74 |

4 |

6 |

21 |

102 |

29 |

|

Средний |

70 |

20 |

70 |

23 |

28 |

191 |

83 |

31 |

125 |

112 |

76 |

|

Число анализов |

29 |

27 |

24 |

13 |

88 |

45 |

59 |

25 |

26 |

3 |

4 |

Примечания: 1 – метасоматически измененные альбит-серицит-кварцевые сланцы, 2 – углистые се-рицит-кварцевые сланцы, 3, 6, 9 – метариолиты, 4, 11 – метабазальты, 5 – черносланцевые породы, 7 – метасоматически измененные сланцы, 8 – углистые сланцы, 10 – гранит-порфиры.

Таблица 7. Вариации средних содержаний ниобия в прослоях черных сланцев

|

Скв. 1 |

Скв. 2 |

Скв. 3 |

||||||

|

Интервал, м |

Содержание, г/m |

Число проб |

Интервал, м |

Содержание, г/m |

Число проб |

Интервал, м |

Содержание, г/m |

Число проб |

|

4,2–11,5 |

43 |

6 |

2,7–15,0 |

34 |

12 |

148,1–165,3 |

22 |

8 |

|

13,5–29,2 |

18 |

15 |

15,0–16,3 |

121 |

1 |

165,3–168,5 |

169 |

1 |

|

39,8–48,0 |

129 |

9 |

16,3–36,5 |

20 |

14 |

168,5–179,0 |

18 |

8 |

|

96,9–110,5 |

38 |

6 |

36,5–52,6 |

17 |

11 |

– |

– |

– |

|

– |

– |

– |

80,3–87,7 |

88 |

6 |

– |

– |

– |

Таблица 8. Средние значения концентраций ниобия в прослоях черных сланцев (скв. 4)

|

Интервал, м |

Содержание, г/m |

Число проб |

|

13,0–20,5 |

166 |

3 |

|

20,5–44,0 |

29 |

9 |

|

55,4–68,4 |

134 |

4 |

|

68,4–89,5 |

84 |

7 |

|

89,5–107,0 |

139 |

6 |

|

107,0–140,3 |

33 |

10 |

|

140,3–144,5 |

192 |

2 |

|

144,5–161,2 |

67 |

6 |

Можно предположить, что богатые ниобием, цирконом и монацитом прослои характеризуют области размыва весьма зрелых древних (вероятно, архейских) кор выветривания, сформировавшихся на изверженных кислых породах.

Заключение

-

1. Тантал-ниобиевая минерализация в породах федотовской свиты верхнего рифея контролируется многими факторами, имеющими существенное значение для познания закономерностей формирования черносланцевых формаций.

-

2. В определенных типах пород (метариолиты, гранит-порфиры) и прослоях углеродистых сланцев федотовской свиты наблюдаются повышенные концентрации танталониобиевых минералов. Непосредственно в сланцах они сопровождаются редкоземельными (монацит, ксенотим и др.) и титанциркониевыми (рутил, ильменит, лейкоксен, циркон) минералами. Все эти минералы весьма устойчивы к агентам химического выветривания и могут концентрироваться в корах выветривания.

-

3. В результате интенсивного размыва рифейских пород в ходе эрозии герцинского горного сооружения на Урале в палеозойские и мезозойские отложения Приуралья должно было поступить значительное количество тантал-ниобиевых минералов. В частности, они были обнаружены в среднеюрских базальных конгломератах Вятско-Камской впадины одновременно с золотом, платиноидами и мелкими алмазами (Осовец-кий, 2010, 2013). При их перемыве в современном аллювии концентрации россыпеоб-

- разующих минералов существенно возрастают, что позволяет рассматривать их как комплексные россыпепроявления, освоение которых возможно в будущем.

-

4. Закономерности распределения тантал-ниобиевых минералов в черных сланцах фе-дотовской свиты дают важную информацию об особенностях стадии седиментогенеза в позднерифейскую эпоху и источниках питания обломочного материала. Ритмичное чередование прослоев с повышенными концентрациями тантало-ниобатов в рифейских черных сланцах – результат сортировки минеральных зерен по гидравлической крупности на морском побережье.

Список литературы Тантало-ниобаты в породах федотовской свиты верхнего рифея (Средний Урал)

- Аблизин Б.Д., Клюжина М.Л., Курбацкая Ф.А., Курбацкий А.М. Верхний рифей и венд западного склона Среднего Урала. М.: Наука, 1982. 140 с.

- Арифулов Ч.Х., Плугин Д.В., Чернояров В.Г. и др. Золоторудные месторождения "черносланцевого" типа на Южном Урале и закономерности их размещения // Отечественная геология. 2006. № 1. С. 13-22.

- Бадьянова И.В., Суслов С.Б., Осовецкий Б.М. Типы минерализации кор выветривания черно-сланцевых толщ Горнозаводского района Пермского края // Осадочные комплексы Урала и прилежащих регионов и их минерагения. Уникальные литологические объекты через призму их разнообразия. Екатеринбург, 2016. С. 88-90.

- Баранников А.Г. Золотоносность Гогинского рудно-россыпного района (Южный Урал). Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. горного университета, 2006. 197 с.

- Волченко Ю.А., Коротеев В.А., Нестерова С.И., Неустроева И.И. Новые платинопалладиевые проявления дайкового пояса на западном склоне Урала // Ежегодник-2005 / ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2006. С. 340-347.

- Голубева И.И., Терентьева Е.И., Майорова Т.П., Исаенко С.И. Вещественный состав рифейских черных сланцев Среднего Тимана // Региональная геология и металлогения. 2018. № 75. С. 79-89.

- Гурская Л.И. Платинометалльное оруденение черносланцевого типа и критерии его прогнозирования / ВСЕГЕИ. СПб, 2000. 208 с.

- Додин Д.А., Золоев К.К., Коротеев В.А., Чернышов Н.М. Углеродсодержащие формации - новый крупный источник платиновых металлов ХХI века. М.: ООО "Геоинформмарк", 2007. 130

- Золоев К.К., Волченко Ю.А.,Коротеев В.А. и др. Платинометалльное оруденение в геологических комплексах Урала / ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2001. 199 с.

- Курбацкая Ф.А. О строении и развитии зоны сочленения Западного Урала и Восточно-Европейской платформы в позднем докембрии // Докембрийские вулканогенно-осадочные комплексы Урала. Свердловск, 1986. С. 50-59.

- Мазеин Д.В., Наумов В.А., Петухов С.Н., Смирнов А.А., Суслов С.Б. Перспективы выявления месторождений золота и платины в черносланцевых толщах Пермского края // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении/ Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. Вып. 13. С. 228-233.

- Маслов А.В. Рифейские углеродистые отложения Башкирского мегантиклинория // Литология и полезные ископаемые. 1988. № 3. С. 101-109.

- Маслов А.В., Петров Г.А., Гареев Э.З. Низко-углеродистые черные сланцы Южного и некоторых районов Среднего и Северного Урала: новые данные по геохимической характеристике // Вестник Пермского университета. Геология. 2017. Т. 16, № 1. С. 48-60.

- DOI: 10.17072/psu.geol.16.1.48

- Осовецкий Б.М. Редкоземельная и танталниобиевая минерализация в мезокайнозойских отложениях Вятско-Камской впадины // Литосфера. 2010. № 2. С. 64-76.

- Осовецкий Б.М. Россыпеобразующие минералы Вятско-Камской впадины / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2011. 250 с.

- Петров Г.А. Прогнозирование благороднометалльного оруденения в допалеозойских черносланцевых толщах центральной части Уральского подвижного пояса // Литосфера. 2014. № 6. С. 88-101.

- Петров Г.А., Александров В.В., Зубков А.И., Маслов А.В., Ронкин Ю.Л. К проблеме рудоносности черных сланцев Вишерско-Кутимского антиклинория (Северный Урал) // Вестник Пермского университета. Геология. 2015. Вып. 4 (29). С. 32-43.

- DOI: 10.17072/psu.geol.29.32

- Сазонов А.В., Коротеев В.А., Огородников В.Н., Поленов Ю.А., Великанов А.Я. Золото в черных сланцах Урала // Литосфера. 2011. № 4. С. 70-92.

- Сначёв А.В., Сначёв В.И., Рыкус М.В., Савельев Д.Е., Бажин Е.А., Ардисламов Ф.Р. Геология, петрогеохимия и рудоносность углеродистых отложений Южного Урала. Уфа: ДизайнПресс, 2012. 208 с.

- Суслов С.Б. Вулканиты федотовской свиты в разрезах по р. Койва // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении/ Перм. гос. ун-т. Пермь, 2018. С. 131-144.

- Юдович Я.Э., Кэтрис М.П., Мерц А.В. Геохимия и рудогенез золота в черных сланцах. Сыктывкар: Геонаука, 1990. 61 с.

- Юдович Я.Э., Кэтрис М.П. Элементы-примеси в черных сланцах. Екатеринбург: УИФ "Наука", 1994. 303 с.