Тарасы и стены «в две стены» в русской фортификации в XVI – начале XVIII века

Автор: Горохов С.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования состояла в проверке гипотезы о том, что конструкция тарас представляла собой две параллельные венчатые стены с перерубами. В рамках проверки гипотезы рассматриваются прецеденты одновременного упоминания в письменных источниках терминов «тарасы» и «в две стены». Доказывается, что в таких случаях речь шла о двойной внешней стене. Приводятся примеры упоминания тарас «в одну стену». Доказывается, что тарасы и стена – это не одно и то же и что тарасы не образовывали сплошной непрерывной стены. Выполнен картографический анализ распространения тарас и стен «в две стены». Выяснено, что эти две конструкции имеют различную географическую локализацию. Совокупность полученных аналитических данных позволяет утверждать, что тарасы не являлись двумя параллельными венчатыми стенами с перерубами и что тарасы и стены «в две стены» не являются идентичными конструкциями.

Русское государство, фортификация, тарасы, «в две стены»

Короткий адрес: https://sciup.org/147250659

IDR: 147250659 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-5-137-147

Текст научной статьи Тарасы и стены «в две стены» в русской фортификации в XVI – начале XVIII века

,

,

Acknowledgements

The study was conducted as part of the implementation of the State Task of the Ministry of Education and Science in the field of scientific activity under the project no. FSUS-2025-0009 “Features of the formation of intercultural communications in Siberia – from the Stone Age to the early Modern period (according to archaeological and written sources)”

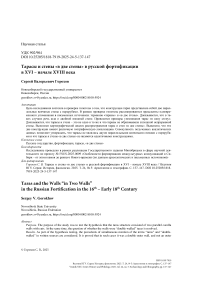

По вопросу о конструкции тарасных стен в оборонительных сооружениях в Российском государстве в XVI – начале XVIII в. существует широкий спектр мнений [Взгляды исследователей…, 2024; Формализованная схема…, 2024]. Однако подавляющее большинство исследователей полагают, что под тарасами следует понимать две параллельные венчатые стены с перпендикулярными им перерубами (рис. 1). Впервые в литературе данную точку зрения высказал Ф. Ф. Ласковский [Ласковскiй, 1858, с. 83].

Широко распространенное среди исследователей фортификации Российского государства XVI – начала XVIII в. представление о тарасах как о двух параллельных венчатых стенах с перерубами не может быть случайным. Вероятно, источниковая база позволяет прийти к такому представлению о конструкции тарасной стены. Так как исследователи, придерживающиеся вышеописанного представления о конструкции тарас, не обосновывают свои взгляды по этому вопросу, то мы попытаемся реконструировать возможную аргументацию концепции тарасных стен как двух параллельных венчатых стен с перерубами. В статье рассмотрим гипотезу путем отыскания в источниковой базе аргументов, подтверждающих и опровергающих ее. Тем самым достигнем двух целей. Во-первых, выясним, являются ли тарасы двумя параллельными венчатыми стенами с перерубами. Во-вторых, установим, является ли конструкция «в две стены» (если подразумевать под этой формулировкой две параллельные венчатые стены с перерубами) тарасами. Научная новизна исследования состоит в оценке соответствия современных представлений о конструкции тарасных стен со всеми имеющемся историческими источниками, что ранее сделано не было.

В письменных источниках присутствует множество упоминаний о стенах рубленых «в две стены». Таким образом описываются стены у 46 различных фортификационных сооружений [Упоминания стен…, 2024]. Например, при описании Алатыря в 1728 г. сообщается, что «город кремль рубляной, деревянной в две стены» [Воротникова, Неделин, 2021, с. 242]. При описании Балахны в 1674 г. сказано: «девевянной, рубленой, сосновой, в две стены, а промеж стен меры по 2 саж. с третью» 1. Под рублеными стенами принято понимать венчатые стены. Но две параллельные венчатые стены сами по себе не могут находиться в вертикальном положении. Следовательно, они должны иметь перерубы, т. е. такую конструкцию, которую принято называть тарасами в рамках рассматриваемой гипотезы. Однако такие стены в источниках в большинстве случаев напрямую тарасами не называются. Но есть примеры, когда в одном описании встречаются оба термина («тарасы» и «в две стены»). Таких прецедентов нам удалось обнаружить лишь восемь, поэтому приведем их все (табл. 1).

Рис. 1. Тарасная стена согласно современным представлениям

Fig. 1. Taras wall according to modern concepts

Таблица 1

Прецеденты совместного упоминания терминов «тарасы» и «в две стены» при описании оборонительных сооружений в Русском государстве в XVII в.

Table 1

Precedents of the joint mention of the terms “taras” and “double-walled” when describing defensive structures in the Russian state in the 17th century

|

Оборонительное сооружение |

Год |

Описание |

|

Борисов |

1660 |

«устроил вновь я по всему валу тарасы в 2 стены, вышиною в полтретья аршина» (Акты…, 1901, с. 49, 57) |

|

Брест |

1660 |

«сверх старых крепостей по земляному городу нарубил тарасы, в 2 стены рублены, а вышиною 2 сажени, а в иных местах и в 2 ½» (Акты…, 1901, с. 49, 57) |

|

Касимов |

1671–1674 |

«в две стены с торасы и с облами и с катки» (Книги…, 1893, с. 22) |

|

Кемский городок |

1657 |

«рублен в тарасы в две стены. Местами между стен насыпано каменье <…> В вышину стена 3 сажени» [Фрумен-ков, 1975] |

|

Киев |

1675 |

«тарасы и обламы зделаны новые в две стены и землею насыпаны» [Носов, 2018, с. 66] |

|

Новгород |

1664, 1675 |

«зарублены тарасы в две стены» (Новгород Великий…, 1986, с. 106, 174) |

|

Олонец |

1649 |

«а рублен город в тарасы в четвероуголные, до нижних боев рублен в 2 стены, а межу стен пущено 3 чети аршина, насыпан землею для зашиты пушечной и пищалиной стрельбы; а тарасы рублены по городу в сажень, а в город 2 сажен без четверти» (Дополненiя…, 1848, с. 228) |

|

Сумской острог |

1680 |

«рубленный в тарасы в две стены, местами между стен насыпано каменьем» [Фруменков, 1975] |

Ранее мы показали, что в Олонце в 1649 г. двойная стена представляла собой высокую венчатую внешнюю стену и расположенную в полуметре от нее изнутри крепости низкую венчатую стену в 1,4 м высотой 2. Пространство между ними было заполнено грунтом. Сте- ны похожей конструкции описаны в Олонце в 1670 г. При этом тарасами в письменных источниках названа стена в той ее части, которая является двойной с грунтовым заполнением 3. Аналогичные тарасные стены с заполнением грунтом показаны на плане города Кола 1732– 1736 гг. как в плане, так и в разрезе [Косточкин, 1958, с. 218, рис. 14, с. 225, рис. 17].

Таким образом, когда в письменных источниках при описании фортификационных сооружений одновременно и содержательно связанно употреблены два термина («тарасы» и «в две стены»), это может означать наличие описанной выше конструкции. Следовательно, такие прецеденты описаний не могут служить опровержением рассматриваемой гипотезы.

Существует несколько описаний тарасных стен, из которых следует, что тарасная стена не была конструкцией из двух параллельных венчатых стен с перерубами, а имела лишь одну стену. В 1678 г. при описании Верхнего Ломова сказано, что «рублен в одну стену без горо-ден с тарасами» 4, в 1703 г. при характеристике оборонительных сооружений Инсары сообщается, что «город «деревянной, дубовой, рубленой в одну стену с тарасами» [Линии роста…, 2022, с. 226], в 1638 г. при описании Кцынских ворот на одноименной засеке сказано, что «зделан городок рубленой в одну стену да в косые тарасы» 5, в 1664 г. при характеристике оборонительных стен Новгорода сообщается, что «зарублено ж тарасов в одну стену 30 сажен», в 1675 г. эта характеристика была повторена 6.

Еще одним аргументом, опровергающим рассматриваемую гипотезу, является то, что тарасы не были сплошным протяженным сооружением. Следовательно, у тарасов не было двух сплошных параллельных венчатых стен с перерубами. Между тарасами были промежутки. Например, при описании Брянска в 1628/1629 г. сказано, что «боев меж тарасов 43 боя», «меж тарасов боев 37 окон» 7 [Сташевскiй, 1919, с. 259], при характеристике Кцынских ворот на одноименной засеке в 1638 г. сообщается, что «зделан городок рубленой в одну стену да в косые тарасы, а меж тарасов окна для бою», «в обламах же меж тарасов окна для верх-нево бою» 8, при описании Олонца в 1670 г. сказано, что «меж теми тарасами учинен нижной бой и снутра меж теми тарасами, где учинен нижной бой, шириною сажень без полуаршина, а с лица у бойниц шириною в аршин» 9, а в 1694 г. написано, что «межу тарасов стены по 2 сажени, просечены межу тарасов по два бои нижних» 10. В 1669 г. при описании Чугуева сообщается, что «в городе с 3-х сторон от городовыя стены кровати, вместо тарасов выкла-дено каменцем в вышину 4 ступени, а на 4 ступени до городовых кроватей выкладено камнем же, а меж каменья поделаны бойницы» [Бабенко, 1905, с. 449].

О том, что тарасы не были сплошной протяженной конструкцией и, как следствие, не представляли собой две параллельные венчатые стены, свидетельствует факт использования тарас в качестве замены зубцам на каменных стенах и башнях. Например, при описании укреплений Ладоги в 1655 г. сказано, что «наверху тое Роскатной башни ныне вместо зубцов стоят деревянные тарасы, и те тарасы огнили и розвалились без остатку, вверх те тарасы в сажень», «прясло каменной стены <…> а ныне по тому пряслу, вместо зубцов, стоят торасы деревянные» 11. При характеристике стен в Новгороде в 1675 г. сообщается, что «прясло каменное <…> а вместо зубцов на том прясле поставлены были деревяные тарасы», «прясло каменное <…> Да того ж прясла половина обвалилась в реку в Падожку, в длину 13 сажен и з зубцами. И вместо зубцов на том прясле поставлены были деревяные тарасы» 12.

Таким образом, во-первых, при описании ряда оборонительных сооружений сказано о том, что тарасы имели одну стену, во-вторых, тарасы не являлись сплошной конструкцией, как это предполагает рассматриваемая гипотеза. Из этих двух фактов следует вывод: в письменных источниках отсутствуют прямые указания на то, что тарасы представляли собой две параллельные стены с перерубами, и, напротив, есть указания на то, что тарасная стена не имела двух параллельных венчатых стен с перерубами, образующих клети.

В письменных источниках содержатся косвенные свидетельства того, что тарасы могли представлять собой две параллельные венчатые стены с перерубами. При характеристике тарасных стен в 36 фортификационных сооружениях сообщается о заполнении стены хрящом (грунтом и / или камнями). Например, при описании Боровни в 1678 г. сказано, что «в городе учинены тарасы и насыпаны землею» 13. В 1669 г. об устройстве стен Воронежа написано: «в городе ж, торасы рубленые и насыпаны землею» [Вейнбергъ, 1886, с. 167]. Чтобы тарасы могли быть заполнены хрящом, они должны были иметь конструкцию, представляющую собой какой-то замкнутый объем. Этому условию, кроме прочих, удовлетворяет конструкция из двух параллельных венчатых стен с перерубами. Однако некоторые более подробные описания тарасов, заполненных хрящом, опровергают рассматриваемую гипотезу. Например, при описании Землянска в 1667 г. сказано, что «в городе сделаны тарасы и насыпаны землею по нижней бой» [Мокшин, 2018, с. 216]. Нижний бой устраивался на высоте, на которой человеку в положении стоя удобно вести стрельбу через бойницу. Согласно описанию Землянска, такие бойницы должны были устраиваться на уровне насыпанного грунта в стене шириной не менее 3 м (обычная минимальная ширина тарас). Такое положение бойниц лишено практического смысла. В 1666 г. в Козлове стена описывается следующим образом: «во всех пряслех (тарасов. – С. Г .) земли насыпано и бои в остроге просечены. А другие середние бои просечены в острожной же стене выше подошевных боев для пищальные ж стрельбы из тех середних боев будет видеть стрелять стоячи на тарасех на насыпной земли» 14. Из данного примера следует: 1) от основания до площадки среднего боя тарасы были заполнены грунтом; 2) присутствовали бойницы подошвенного боя. При ширине стены около 3 м устройство сквозных бойниц через столь широкую стену лишено смысла.

В 34 случаях тарасные стены с хрящом описаны такими способами, которые позволяют предполагать, что это могла быть конструкция из двух параллельных венчатых стен с перерубами. Однако эти же описания не позволяют исключить другие версии. Они не содержат прямых доказательств рассматриваемой гипотезы. Напротив, из описания Землянска и Козлова следует, что гипотеза неверна и, следовательно, тарасные стены имели какую-то иную конструкцию. При упоминании заполнения тарас грунтом, по всей видимости, речь идет о конструкции, которой были представлены стены в Олонце в 1649 и 1670 гг. 15, а также в Коле в 1732–1736 гг. [Косточкин, 1958, с. 218, рис. 14, с. 225, рис. 17].

Приведем еще несколько тематически разрозненных аргументов, опровергающих рассматриваемую гипотезу. При описании Верхнего Ломова в 1678 г. сообщается, что «городо-вая стина <…> по мост вся опала и свалилась за город, и во многих местех городовая стина по мост развалилась, только стоят рубленые тарасы» 16. Из данного примера следует: 1) стена и тарасы – это две разные конструкции, которые могут быть отделены друг от друга; 2) тарасы не являются конструкцией, образующей сплошную стену, иначе автор описания не сетовал бы на то, что после того, как развалилась стена, остались стоять только тарасы.

Из описания Кольского острога в 1703 г. известно, что «в городе от стены под стенным мостом построено вместо тарасов или быков 12 анбаров» [Косточкин, 1958, с. 240]. Из этой фразы следует, что тарасы не могут быть использованы как амбары. Если бы тарасы представляли собой две параллельные венчатые стены с перерубами, то они могли бы выполнять функцию амбаров, так как во всем были бы подобны им. Следовательно, данный пример является еще одним аргументом, опровергающим рассматриваемую гипотезу.

В 1667 г. при описании Землянска сообщается, что «в городе сделаны тарасы и насыпаны землею по нижней бой, обламы на столбах» [Мокшин, 2018, с. 216]. Из этого фрагмента мы узнаем, что обламы держатся на столбах, а не опираются на тарасы, как это должно было бы быть в рамках рассматриваемой гипотезы. Таким образом, в источниковой базе, во-первых, отсутствуют косвенные доказательства, подтверждающие рассматриваемую гипотезу, и, во-вторых, имеются примеры, опровергающие ее.

Важным аргументом, опровергающим рассматриваемую гипотезу, являются результаты сравнения способов описания конструкции «в две стены» и тарас [Упоминания стен…, 2024; Упоминания тарасных стен…, 2024]. Из табл. 2 видно, что конструкция тарас в письменных источниках характеризуется по гораздо большему перечню параметров, чем «в две стены». Кроме этого, те параметры, по которым характеризуется один из рассматриваемых типов стен, почти или вовсе не использовались для характеристики стен другого типа (за исключением редко встречающегося параметра «в клетку»). Особенно заметны диспропорции в таких характеристиках, как наличие переруба, хряща, и в сочетаемости с тыном.

Таблица 2

Количественные параметры способов описания тарас и «в две стены»

Quantitative parameters of the methods of describing “taras” and “double-walled”

Table 2

|

Параметры |

«В две стены» |

Тарасы |

|

«В две стены», двойные стены, «в два бревна» |

43 |

8 |

|

Переруб |

8 |

0 |

|

«D одну стену» |

0 |

4 |

|

«В клетку» |

3 |

2 |

|

«В три угла» |

0 |

2 |

|

«В четыре угла» |

0 |

3 |

|

Конструкция образует облам, расположена на втором ярусе |

0 |

2 |

|

«Хрящ» |

3 |

40 |

|

Сочетается с тыном |

0 |

24 |

|

«Косая» конструкция |

0 |

6 |

|

Низкий конструктивный элемент (до полусажени высотой) |

0 |

6 |

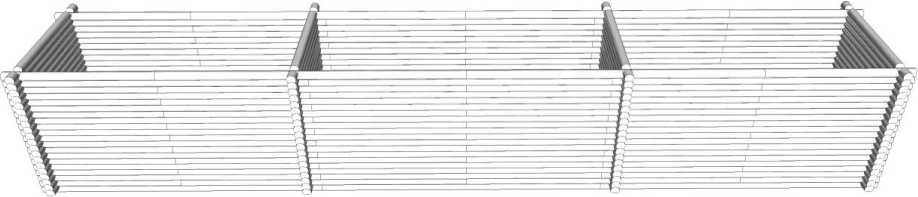

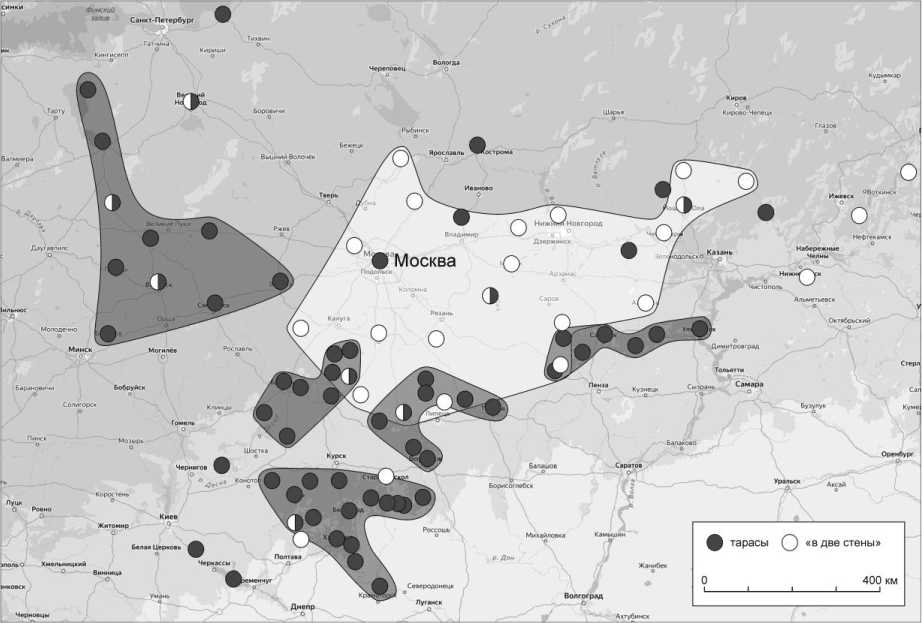

Картографический анализ распространения фортификационных сооружений, фигурирующих в письменных источниках под названиями «тарасы» и «в две стены», показывает, что зона распространения оборонительных сооружений «в две стены» и зоны наибольшей концентрации сооружений с тарасами 17 пересекаются лишь частично (рис. 2). Это является

Рис. 2. Карта расположения оборонительных сооружений, при описании которых использовались термины «тарасы» и «в две стены» Fig. 2. A map of the location of defensive structures, in the description of which the terms “taras” and “double-walled” were used

Рис. 3. График частоты упоминания терминов «тарасы» и «в две стены» в письменных источниках Fig. 3. A graph of the frequency of mentioning the terms “taras” and “double-walled” in written sources еще одним косвенным доказательством того, что тарасы и «в две стены» в письменных источниках не являются идентичными конструкциями. Можно было бы предположить, что описания оборонительных сооружений «в две стены» и с тарасами составлены в разное время и, следовательно, результаты картографического анализа отражают не различия в конструкции, а частоту употребления рассматриваемых терминов в разные периоды. Однако это не так. Оба эти термина одинаково интенсивно употреблялись в одно и то же время (рис. 3).

Ранее нами было выполнено исследование, посвященное городням в Сибири и на Дальнем Востоке. Установлено, что согласно письменным источникам в Мангазее, Туруханске и Березове в XVII в. стены представляли собой городни. В ходе археологических раскопок были выявлены конструкции, состоявшие из двух параллельных венчатых стен с перерубами. Следовательно, такие стены в XVII в. назывались городнями, а не тарасами [Горохов, 2024].

В настоящей статье показано, что тарасы не являются конструкцией из двух параллельных венчатых стен с перерубами, так как отсутствуют прямые указания на это в источниковой базе. Напротив, существует много описаний тарасных стен, из которых прямо или косвенно следует, что тарасы не являлись двумя параллельными венчатыми стенами с перерубами. Широкое распространение рассмотренной гипотезы о конструкции тарас среди историков русской фортификации, на наш взгляд, вызвано двумя факторами. Первый из них состоит в том, что современное представление о тарасах, будучи сформулировано Ф. Ф. Лас-ковским в его известной монографии 1858 г., было принято подавляющим большинством исследователей. Это связано с тем, что оно, как правило, не противоречит содержанию письменных источников. Второй фактор носит методологический характер и состоит в том, что за минувшие с 1858 г. более чем полтора столетия выводы Ф. Ф. Ласковского не были верифицированы на максимально полной источниковой базе, из беглого взгляда на которую сразу становится понятно, что представление о тарасах как о двух параллельных венчатых стенах с перерубами не соответствует действительности. Следовательно, важнейшим методологическим требованием при изучении данной темы является учет всей доступной в текущий момент источниковой базы.

Разрешение вопроса о конструктивном устройстве тарас станет предметом специального исследования.