Течение беременности и родов у пациенток с дисплазией соединительной ткани

Автор: Кесова М.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Дисплазия соединительной ткани является важной проблемой современного акушерства, поскольку синдромы дисплазии, характеризующиеся генетически детерминированным абнормальным строением соединительной ткани, под влиянием внешних факторов манифестируют или прогрессируют в репродуктивном возрасте. В статье рассматриваются основные классификационные подходы форм дисплазии соединительной ткани (дифференцированной: синдромы Марфана, Элерса-Данло и недифференцированной), их краткие клинические характеристики, осложнения и исходы родов.

Дисплазия соединительной ткани, синдром марфана, синдром элерса-данло, недифференцированная дисплазия соединительной ткани, пролапс митрального клапана, варикозное расширение вен, миопия

Короткий адрес: https://sciup.org/140187948

IDR: 140187948 | УДК: 618.2/.4:616-055.2-007.17

Текст научной статьи Течение беременности и родов у пациенток с дисплазией соединительной ткани

Наследственные заболевания соединительной ткани делятся на дифференцированные и недифференцированные [4, 7, 9].

Дифференцированные дисплазии соединительной ткани характеризуются определенным типом наследования, отчетливой клинической картиной, а в ряде случаев – установленными и достаточно хорошо изученными генными или биохимическими дефектами (синдромы Марфана, Элерса-Данлоса, несовершенный остеогенез).

Недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ) представляет собой разнородную группу заболеваний, которые, в свою очередь, могут приводить к различным хроническим болезням. НДСТ часто соответствует абнормальным структурным и функциональным изменениям соединительной ткани (CT). Это приводит к нарушениям морфологии и функций органов [3, 6].

Недифференцированные дисплазии соединительной ткани наблюдаются у пациентов с локомоторно-висцеральными проявлениями. Локомоторные нарушения включают деформации грудной клетки и позвоночника, ряд патологических изменений мышечной системы и костно-хрящевые дисплазии. К висцеральным проявлениям относят изменения:

– сердечно-сосудистой системы – пролапсы клапанов, аномально расположенные хорды, недостаточность клапанного аппарата нижних конечностей, ангиодисплазии артериальные, венозные, смешанные;

– органов дыхания – поликистоз, спонтанные пневмотораксы неясной этиологии, трахеобронхиальные дискинезии;

– желудочно-кишечного тракта – висцероптоз, аномалии желчного пузыря, долихосигма;

– почек – нефроптоз, аномалии развития;

– глаз – миопия, эпикант, колобомы, птоз, прогрессирующая патология зрения.

В настоящее время распространенность НДСТ высока в популяции. По данным Э.В. Земцовского (2000) [2], частота данного синдрома среди женщин репродуктивного возраста достигает 60–80%. Учитывая разноречивые данные об особенностях течения беременности, родов, послеродового периода, а также состояния плода и новорожденного у пациенток с НДСТ, интерес представляет изучение вышеуказанных вопросов.

Цель исследования: изучение течения беременности, родов, послеродового периода и неонатальных исходов у пациенток с НДСТ.

Материал исследования: было исследовано 160 пациенток, находившихся под наблюдением и родоразрешенных в НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития за период с 2008 по 2011 гг. (3 полных года). В ходе исследования были получены данные об особенностях анамнеза, течения беременности, родов, послеродового периода, а также состояния плодов и новорожденных. Кроме того, у всех пациенток проведено анкетирование и определение степени выраженности симптомов НДСТ (Кадурина Т.И., 2009) [5]. Пациентки были разделены на 2 группы: основную и группу сравнения. Разделение пациенток на группы основывалось на результатах ROC-анализа.

Статистическая обработка данных проводилась с помошью свободно распространяемого программного продукта WINPEPI версии 10.7 [10]. Для определения статистической значимости различий применялись критерии Фишера и Манна-Уитни для несвязанных совокупностей. Для оценки силы связи клинических признаков с нДСТ приведено отношение шансов (OR) с 95%-ным доверительным интервалом (CI).

Результаты исследования

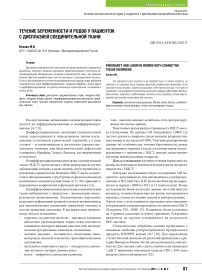

Был проведен ROC-анализ связи основных акушерских осложнений (гипоксия плода, плацентарная недостаточность, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты) и балльной оценки НДСТ (рис. 1). В качестве отсечки (cut-off) принято количество баллов, соответствующее максимальной сумме чувствительности и специфичности. Порог отсечки составил 6 баллов. Чувствительность и специфичность предсказания акушерских осложнений на основании балльной оценки НДСТ составила 60,0% и 59,9% соответственно. На основании построенной модели пациентки были разделены на две группы: в первую группу вошли пациентки с выраженными проявлениями НДСТ (6 и более баллов), во вторую – со слабой выраженностью НДСТ (менее 6 баллов).

Возраст беременных, включенных в исследование, колебался от 22 до 45 лет и составил в среднем 30,2±0,9 и 28,2±0,5 лет соответственно по группам. Пациентки обеих групп были сопоставимы по возрасту.

При анализе массо-ростовых отношений у обследованных беременных отклонений от популяционных норм не выявлено, средняя масса тела составила 60,8±2,14 и 63,3±2,15 кг, средний рост 167,1±3,2 и 164,9±4,6 см соответственно по группам. Однако у пациенток основной группы отмечались более высокие значения массо-ростового коэффициента – 2,9 и 2,7 соответственно.

С учетом мультифакториальности синдрома НДСТ важное значение имеет изучение анамнеза, исходного здоровья матери, в связи с чем было изучено состояние здоровья исследуемых беременных, а также особенности соматического и гинекологического анамнеза.

Различий по частоте перенесенных инфекционных заболеваний в детстве в группах выявлено не было, однако в основной группе чаще отмечались краснуха (51,3%), пневмония (18,8%) и ОРЗ (60,0%) (OR = 0,7; CI = 1,26-0,41 и OR = 0,2; CI = 0,53-0,05, OR = 0,7; CI = 1,23-0,35 со- ответственно), а во второй – корь (22,5%) (OR = 0,7; CI = 1,26-0,41).

Анализ частоты заболеваний ЛОР-органов выявил более высокую частоту хронического тонзиллита – 22,5% (OR = 0,3; CI = 0,65-0,13), хронического гайморита – 10,0% (OR = 0,4; CI = 1,18-0,13) у пациенток основной группы. Кроме того, в 8% случаев в данной группе была произведена тонзиллэктомия. В частоте других заболеваний различий выявлено не было. Также у пациенток с НДСТ в анамнезе имела место более высокая частота хронического бронхита – 7,5% (OR = 0,4; CI = 1,61-0,09) и бронхиальной астмы – 5,0%(OR = 0,2; CI = 1,93-0,02), однако вышеуказанные различия также не имели статистической значимости. Изучение заболеваний ЖКТ установило более высокую частоту хронического гастрита – 21,3% (OR = 0,4; CI = 0,9-0,2) и гастродуоденита – 8,8% (OR = 0,2; CI = 0,9-0,03) в основной группе. Также в данной группе в 2 раза чаще диагностировали язвенную болезнь 12-перстной кишки и дискинезию желчевыводящих путей (OR = 0,3; CI = 0,9-0,1). Среди заболеваний мочевыделительной системы (МВС) у пациенток основной группы чаще диагностировали хронический пиелонефрит – 16,3% (OR = 0,3; CI = 0,9-0,1), и только в данной группе отмечены нефроптоз (1,3%) и МКБ (4,5%).

В соматическом анамнезе у пациенток основной группы среди заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) превалировал ПМК – 18,8% (OR = 6,3; CI = 24,2-1,6) и ВСД – 35,0%, (OR = 1,2; CI = 2,5-0,6), кроме того, у пациенток данной группы в 2,5 раза чаще регистрировалась варикозная болезнь.

Обращает на себя внимание высокая частота миопии в основной группе (у каждой 3-й пациентки) с превалированием миопии средней – 16,3% (OR = 0,3; CI = 0,8-0,1) и высокой степени – 7,5%. Кроме того, в 4 раза чаще в основной группе выявляли астигматизм, и проводилась хирургическая коррекция миопии.

Рис. 1. ROC-кривая балльной оценки нДСТ и основных акушерских осложнений

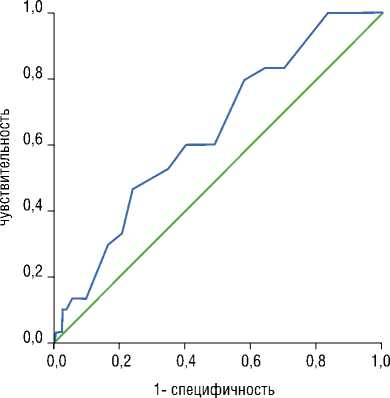

I ■ основная группа группа сравнений

Рис. 2. Структура осложнений беременности у пациенток основной группы

(I) и группы сравнения (II) (%)

Анализ заболеваний эндокринной системы в группах не выявил достоверных различий в частоте. Вместе с тем в основной группе чаще отмечались узловой зоб – 5,0% (OR = 0,5; CI = 2,8-0,08) и аутоиммунный тиреоидит – 5,0% (OR = 1,7; CI = 3,8-0,7). В данном исследовании было проведено тщательное изучение опорно-двигательного аппарата с целью уточнения степени выраженности НДСТ. Следует отметить преобладание сколиоза и плоскостопия в основной группе, что обусловлено критериями распределения пациенток по группам. Кроме того, 10,0% (OR = 0,3; CI = 0,9-0,1) обследованных пациенток основной группы указывали на вывихи в анамнезе.

Средний возраст наступления менархе в обеих группах был практически одинаков и составил 13,2±1,2 лет, вместе с тем у пациенток основной группы в 2 раза чаще отмечено позднее менархе (более 15 лет) и нерегулярный менструальный цикл. Продолжительность менструального цикла составила – 29,7+0,6 и 29,3+0,6 дней соответственно.

Учитывая высокую частоту инфекционных заболеваний у пациенток обеих групп, был проведен анализ спектра возбудителей. Достоверных различий выявлено не было, однако у пациенток основной группы преобладали ВПГ – 18,8% (OR = 0,40; CI = 0,9-0,1) и ЦМВ – 11,3% (OR = 0,47; CI = 1,3-0,2), а также уреаплазма – 36,3% (OR = 0,6; CI = 1,2-0,3) и микоплазма – 6,3% (OR = 0,2; CI = 1,19-0,04).

Подавляющее большинство пациенток обеих групп ранее наблюдались и лечились по поводу различных заболеваний женских половых органов. При изучении структуры гинекологической заболеваемости была отмечена высокая частота эктопии шейки матки (у каждой 2-й пациентки) в первой группе – 53,8% (OR = 0,6; CI = 1,1-0,2) и хронического сальпингоофорита – 15,0% (OR = 0,2; CI = 0,14-0,01). Вместе с тем дисфункция яичников встречалась только у пациенток I группы – 7,5% (OR = 0,18; CI = 0,90-0,03). Достоверных различий по другим нозологиям в группах выявлено не было (эндометриоз – 7,5% и 8,8% (OR = 0,18; CI = 0,94-0,03), бесплодие – 13,8% и 17,5% (OR = 0,7; CI = 1,5-0,3) соответственно).

Большинство пациенток, включенных в исследование, были повторнородящими, в связи с чем особый интерес представлял анализ акушерского анамнеза. У каждой 4-й пациентки основной группы и каждой 5-й в группе сравнения отмечались аборты в анамнезе.

В основной группе в 4 раза чаще отмечались ранние выкидыши – 10,0% (OR = 5,7; CI = 12,0-2,7), также только в этой группе отмечены поздние самопроизольные выкидыши (7,5%).

Течение настоящей беременности в первом триместре у пациенток основной группы чаще осложнялось ранним токсикозом – 40,0% (OR = 1,6; CI = 2,8-0,9), отслойкой хориона – 6,3% (OR = 1,6; CI = 2,8-0,9) и угрозой прерывания – 41,3% (OR = 1,3; CI = 2,3-0,7). Последнее согласуется с данными [1], указывающими на высокую частоту угрозы прерывания беременности – до 50% у женщин с НДСТ.

В течение II триместра у пациенток основной группы также чаще отмечалась угроза прерывания – 37,5% (OR = 3,1; CI = 8,6-1,1), с формированием ИЦН в 6,3% случаев (OR = 3,1; CI = 8,6-1,1), в связи с чем проводилась хирургическая коррекция. По-видимому, этим обусловлена высокая частота применения антибактериальных препаратов в данной группе. Также в основной группе чаще отмечались: преэклампсия – 3,8%, обострение герпеса – 3,8% и гиперандрогения – 6,3% (1,3% проводилась терапия гиперандрогении (OR = 1,6; CI = 2,8-0,9)). В группе же сравнения отмечена более высокая частота плацентарной недостаточности – 3,8% и 2,5% соответственно.

Течение III триместра беременности у пациенток основной группы в 2 раза чаще осложнялось угрозой преждевременных родов – 20,0% (OR = 1,2; CI = 2,5-0,6), плацентарной недостаточностью – 31,3% (OR = 1,7; CI = 2,5-1,1) и гипоксией плода – 15,0% (OR = 3,7; CI = 15,0-1,1).

При проведении УЗИ у пациенток основной группы чаще регистрировали патологию околоплодных вод в виде много- и маловодия, однако данные различия не имели статистической значимости.

Большинство пациенток были родоразрешены через естественные родовые пути – 83,8% и 78,8% соответственно. Следует отметить, что основными показаниями к оперативному родоразрешению являлись: преждевременное излитие околоплодных вод при отсутствии эффекта от родовозбуждения – 5,0% (OR = 1,4; CI = 0,6-4,6) и 1,3% (OR = 0,1; CI = 0,4-2,1); слабость родовой деятельности -2,5% (OR = 1,6; CI = 0,1- 6,2) и 1,3% (OR = 1,3; CI = 0,3-4,6); гипоксия плода – 5,0% (OR = 0,1; CI = 0,3-2,6) и 2,5% (OR = 1,5; CI = 0,6-6,3) соответственно.

По данным ряда авторов [7, 8], у пациенток с ДСТ отмечается более высокая частота аномалий родовой деятельности и, как следствие, более продолжительные роды. Длительность I периода родов составила 6 ч. 27 мин. и 6 ч. 22 мин. соответственно, II – 21 мин и 19 мин, а III – 11 мин. и 9 мин. Таким образом, несмотря на отсутствие достоверных различий у пациенток с нДСТ отмечается более длительное течение родов. Течение родов у пациенток основной группы чаще осложнялось разрывами влагалища – 5,0% (OR = 2,6; CI = 6,3-1,1) и шейки матки – 8,8% (OR = 2,6; CI = 6,3-1,1). При этом у 2,5% пациенток основной группы отмечено образование гематом, потребовавших хирургического лечения. Кроме того, в данной группе чаще во время родов диагностировали первичную слабость родовой деятельности, слабость потуг и дис-координированную родовую деятельность. Несмотря на отсутствие достоверных отличий, вышеуказанное привело к экстренному оперативному родоразрешению в родах. Течение послеродового периода у пациенток с более выраженными симптомами НДСТ чаще осложнялось плотным прикреплением плаценты – 6,3% (OR = 2,6; CI = 6,3-1,1) (полным или частичным), в связи с чем проводилось ручное отделение плаценты и выделение последа. Средняя кровопотеря при родоразрешении

составила 350,6± 23,5 мл и 305,4±21,7 мл в I и II группах соответственно. Во время оперативного родоразрешения – 674,6± 23,5 мл и 765,3±21,7 мл. Обращает внимание более высокая частота варикозного расширения вен нижнего маточного сегмента в основной группе – 5,0% (OR = 1,8; CI = 3,2-1,0) в отличие от 1,3% (OR = 2,6; CI = 6,3-1,1) в группе сравнения.

Изучение особенностей течения послеродового периода не выявило статистически значимых различий, однако у пациенток основной группы чаще диагностировали эндометрит – 1,3% (OR = 2,6; CI = 6,3-1,1), лохио- и гематометру (3,8%), также только в основной группе имели место случаи позднего послеродового кровотечения, потребовавшие хирургического лечения.

Изучение исхода родов для плода и течение раннего неонатального периода у новорожденных установило, что дети от матерей основной группы имели более низкие показатели массо-ростового коэффициента и более низкую оценку при рождении по шкале Апгар, однако данные результаты не имели статистической значимости. В дальнейшем в течение раннего неонатального периода у детей от матерей основной группы чаще отмечалась неонатальная желтуха – 20,0% (OR = 1,8; CI = 3,2-1,0), гипотрофия – 8,8% (OR = 1,8; CI = 3,2-1,0), кровоизлияния в склеры – 16,3% (OR = 1,8; CI = 3,2-1,0). Также у этих детей чаще диагностировали синдром срыгивания – 1,3% (OR = 1,8; CI = 3,2-1,0).

Таким образом, у пациенток с нДСТ имеет место более высокая частота развития осложнений как в течение беременности, родов, послеродового периода, так и в раннем неонатальном периоде у новорожденных. Системность поражения соединительной ткани при нДСТ определяет разнообразие клинических проявлений и, как следствие, осложнений в период беременности, родов и послеродового периода. Широкая распространенность данной патологии в популяции, особенно среди женщин репродуктивного возраста, значительный удельный вес осложнений и неблагоприятных перинатальных исходов, обосновывают целесообразность проведения дальнейших исследований с целью определения ранних неблагоприятных прогностических признаков, а также разработку профилактических мероприятий.

Список литературы Течение беременности и родов у пациенток с дисплазией соединительной ткани

- Гурбанова С.Р. Роль недифференцированной дисплазии соединительной ткани в патогенезе истмико-цервикальной недостаточности//Материалы IX Всероссийского научного форума «Мать и дитя». 2007. -С. 121.

- Земцовский Э.В. Соединительнотканные дисплазии сердца/СПб.: ТОО «Поли-текст-Норд-Вест». 2000. -115 с.

- Земцовский Э.В. Диспластические фенотипы. Диспластическое сердце/СПб.: «Ольга». 2007. -80 с.

- Кадурина Т.И. Наследственные коллагенопатии/СПб.: «Невский диалект», 2000.

- Кадурина Т.И., Горбунова В.Н. Дисплазия соединительной ткани/СПб: 2009. -701 с.

- Клеменов А.В. Недифференцированные дисплазии соединительной ткани/М.: 2005. -136 с.

- Клеменов А.В., Алексеева О.П., Востокова А.А., Кортоташвили Л.В. Течение и исходы беременности у женщин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани//Русский медицинский журнал. 2003. -Т. 11 (28) С. 150.

- Козинова О.В., Ищенко А.И., Липман А.Д., Паршикова О.В. Беременность, роды и перинатальные исходы у женщин с соединительнотканными дисплазиями сердца.//Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2008. -Т. 7(1) С. 21-25.

- Пак Л.С. Клиника и лечение больных с синдромом дисплазии соединительной ткани сердца. Автореф. дисс....докт. мед. наук. М., 2002.

- Abramson J. H. WINPEPI (PEPI-for-Windows): computer programs for epidemiologists//Epidemiol Perspect Innov. -2004. -Vol. 1. -№ 1. -P. 6.