Техническая структура перелета ковач через перекладину в вис и методика ее освоения

Автор: Сучилин Н.Г., Шевчук Ю.В., Гарибов Э.Г.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы двигательной активности и спорта

Статья в выпуске: 42 (301), 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследована техника исполнения перелета Ковач (двойное сальто через перекладину в вис) на основе методологии междисциплинарного направления педагогическая биомеханика. По данным видеосъемки определены биомеханические характеристики и построена структурно-фазовая модель. Разработана и обоснована эффективная методика обучения этому элементу. Областью применения результатов работы является подготовка высококвалифицированных гимнастов.

Спортивная гимнастика, перекладина, перелет ковач, педагогическая биомеханика, анализ техники, структурно-фазовый анализ, обучение, методика

Короткий адрес: https://sciup.org/147153022

IDR: 147153022

Текст научной статьи Техническая структура перелета ковач через перекладину в вис и методика ее освоения

Актуальность. Ведущей тенденцией развития современной спортивной гимнастики является рост и концентрация сложности соревновательных программ высококвалифицированных гимнастов. Овладение оптимальной техникой исполнения сложных гимнастических элементов и введение их в соревновательную программу позволяет гимнастам повысить стартовую (базовую) оценку D, что создает априорные преимущества перед соперниками в процессе соревновательной борьбы.

В упражнениях на перекладине наиболее зрелищными, сложными и дорогими являются упражнения с фазой полета (перелеты, подлеты и соскоки), а среди них перелеты прогрессирующей сложности группы Ковач. Однако техника их исполнения и методика обучения изучена недостаточно.

Вышеизложенное обусловливает актуальность настоящего исследования.

Цель исследования - повышение эффективности процесса обучения высококвалифицированных гимнастов перелетам группы Ковач в упражнениях на перекладине.

Научная новизна . Выявлена оптимальная структура техники исполнения перелета Ковач на перекладине, разработана и обоснована эффективная методика обучения.

Методы : анализ литературных источников, педагогические наблюдения, видеосъемка, программное обеспечение Silicon Coach, структурно-фазовый и педагогико-биомеханический анализ [13, 14].

Биомеханические основы техники гимнастических упражнений изложены в работах [1–3, 5–7, 9–12, 15, 16]. Исследования техники исполнения гимнастических упражнений на перекладине в связи с разработкой методики обучения проведены в ряде работ [1, 2, 10, 12, 13, 15].

В упражнениях на перекладине выполняется более 500 разнообразных элементов [2], которые по правилам соревнований ФИЖ делятся на 5 структурных групп [4]. Наиболее зрелищной и рискованной является группа элементов, включающая в себя фазу полета. Особое место в ней занимает группа перелетов Ковач (большим махом вперед, 1,5 сальто назад в группировке через перекладину в вис).

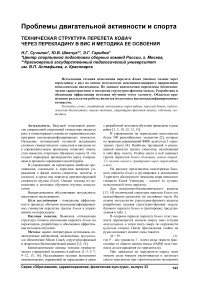

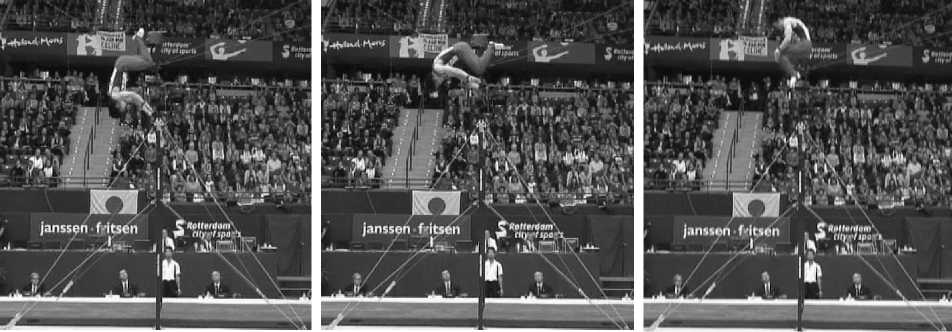

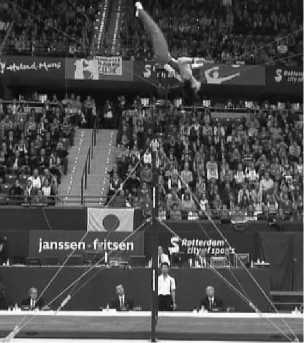

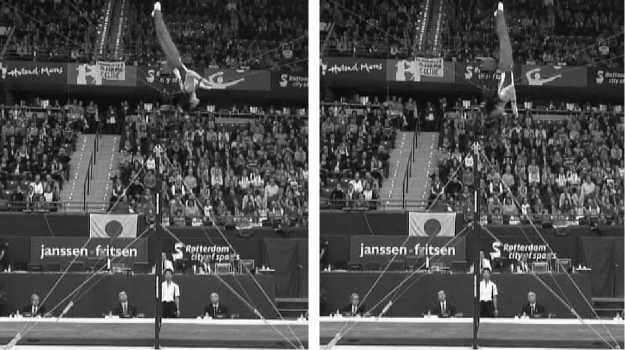

На рисунке представлена видеограмма базового перелета Ковач в группировке в исполнении 3-кратного абсолютного чемпиона мира японского гимнаста Кохея Ушимуры – одного из лучших исполнителей этого перелета.

Для педагогико-биомеханического анализа [13, 14] технической структуры перелета Ковач его целесообразно разделить на составные части. На основе методологии структурно-фазового анализа разработана целевая структурно-фазовая модель базового перелета Ковач в группировке, представленная в табл. 1.

В опорном периоде перелета Ковач тело гимнаста перемещается сначала сверху вниз (стадия аккумуляции ), а затем снизу вверх по окружности ( рабочая стадия). После прохождения стойки на руках возникает момент силы тяжести

M = Pl, (1) где Р - вес гимнаста; l - плечо силы тяжести (расстояние от общего центра массы (ОЦМ) тела гимнаста до оси вращения по горизонтали).

При движении по окружности сверху вниз момент силы тяжести увеличивается и достигает своего максимума при горизонтальном положении

Таблица 1

Целевая структурно-фазовая модель базового перелета Ковач ( большим махом вперед двойное сальто назад в группировке в вис )

После прохождения вертикального положения момент силы тяжести становится отрицательным. При движении снизу вверх по окружности в горизонтальном положении этот момент становится максимальным по абсолютной величине, которая затем уменьшается.

В соответствии с действием момента силы тяжести угловое ускорение тела гимнаста при движении сверху вниз по окружности растет и достигает максимума в горизонтальном положении. Затем оно начнет уменьшаться и в вертикальном положении внизу обращается в нуль. После этого при движении снизу вверх отрицательное угловое ускорение растет по абсолютной величине, достигает максимума в горизонтальном положении и затем уменьшается.

Соответственно изменяется и угловая скорость тела гимнаста. Она увеличивается до нижнего вертикального положения. Максимальный прирост имеет место в горизонтальном положении. При движении снизу вверх скорость вращения тела гимнаста будет все время уменьшаться.

Однако на практике в результате выполнения хлестообразного броска тормозящее действие отрицательного момента силы тяжести существенно уменьшается.

Волнообразный хлестообразный мах гимнаст выполняет следующим образом. После прохождения стойки на руках (кадр 1) в фазе разгонастадии аккумуляции гимнаст сгибается в тазобедренных (кадр 3) и плечевых суставах (кадр 4), слегка округляя спину. Форма тела напоминает вогнутую линию.

При приближении к нижней вертикали в фазе замаха гимнаст активно провисает в плечах и прогибается, отводя ноги назад и слегка расслабляя их в коленях. Мышцы передней (рабочей) поверхности тела при этом растягиваются до оптимально возбужденного состояния. Форма тела напоминает выгнутую линию (кадр 9).

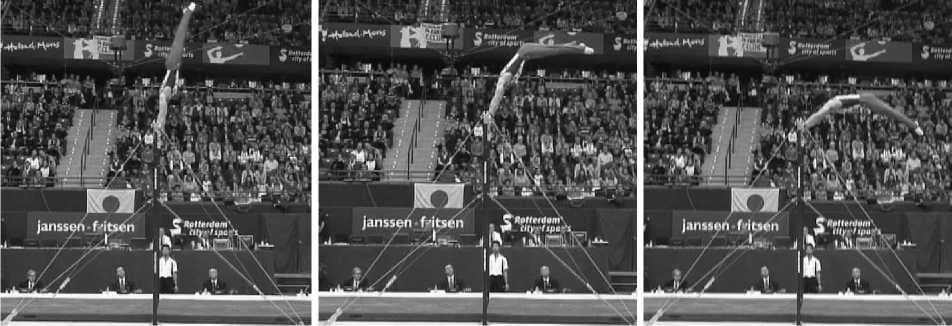

После пересечения нижней вертикали в фазе основных рабочих действий рабочей стадии гимнаст начинает хлестообразный бросок с активного нажима руками на перекладину (кадры 10–11) с последующим сокращением предварительно растянутых в замахе мышц передней (рабочей) поверхности тела. Гимнаст сгибается в плечевых и тазобедренных суставах, расслабляя ноги в коленях. Форма тела опять напоминает вогнутую внутрь линию (кадр 12). Фактически это начало группирования. В момент, когда ОЦМ тела гимнаста пересекает горизонталь, проходящую через гриф перекладины, гимнаст продолжает нажим руками на перекладину и группирование (кадр 13). Затем он отталкивается от перекладины за счет быстрого и кратковременного отведения рук назад и отпускает руки. Прекращение связи с опорой (старт) происходит до момента пересечения ОЦМ вертикали, проходящей через гриф перекладины (кадр 14, момент отхода).

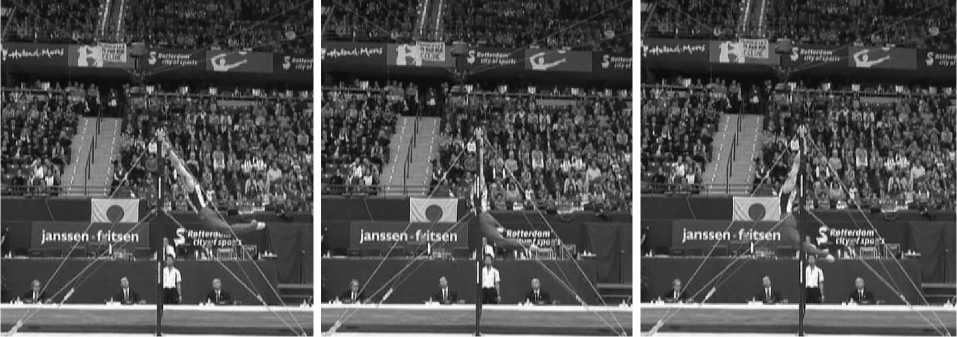

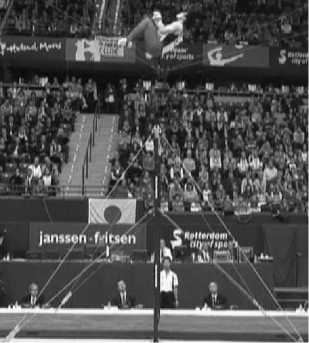

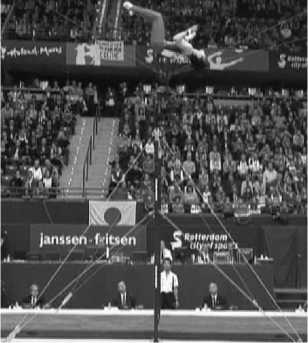

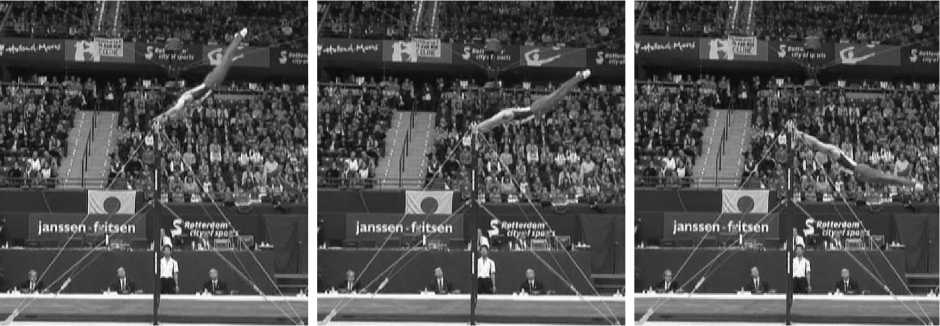

В полете ( стадия реализации ) гимнаст продолжает группироваться (кадры 15–17) и затем, охватывая кистями рук колени, кратковременно фиксирует позу довольно плотной группировки (кадр 18). Затем гимнаст снимает руки с коленей (кадр 19) и выпрямляется (кадры 20–23), готовясь к приходу на перекладину (кадры 24–25). В момент прихода на перекладину его тело представляет собой линию, соединяющую точку дохвата за перекладину с носками ног, составляет угол порядка 45° с опорной горизонталью (кадр 26). При таком приходе имеется реальная возможность выполнить следующий перелет без промежуточного большого оборота (что и делает К. Ушимура в своей комбинации).

Кадр 1, ГП 1

Кадр 2, ГП 2

Кадр 3

Кадр 4, ГП 3 Кадр 5 Кадр 6

Кадр 7

Кадр 8

Кадр 9, ГП 4

Перелет Ковач в группировке в исполнении 3-кратного абсолютного чемпиона мира японского гимнаста Кохея Ушимуры

Кадр 10 Кадр 11 Кадр 12, ГП 5

Кадр 13, ГП 6

Кадр 14, ГП 7

Кадр 15

Кадр 16

Кадр 17

Кадр 18, ГП 8

Перелет Ковач в группировке в исполнении

3-кратного абсолютного чемпиона мира японского гимнаста Кохея Ушимуры (продолжение рисунка)

Кадр 19, ГП 9

Кадр 20

Кадр 21

Кадр 22

Кадр 23

Кадр 24

Кадр 25, ГП 10 Кадр 26 Кадр 27

Перелет Ковач в группировке в исполнении

3-кратного абсолютного чемпиона мира японского гимнаста Кохея Ушимуры (окончание рисунка)

После прекращения связи с опорой в стадии реализации движение гимнаста является сложным. Оно включает в себя переносное поступательное движение вместе с ОЦМ тела гимнаста и относительное вращательное движение вокруг его ОЦМ, которое можно рассматривать как около неподвижной точки. Согласно известному в теоретической механике принципу независимости движений , оба эти движения можно рассматривать независимо друг от друга, так как причиной поступательного движения является сила тяжести (сопротивлением воздуха, меньшим 50 м/с во внешней баллистике рекомендуется пренебрегать [17]), а причиной вращательного движения является момент силы тяжести, который в полете равен нулю.

Поступательное движение определяет скорость ОЦМ тела гимнаста в момент прекращения связи с опорой, а вращательное движение – главный кинетический момент . Эти параметры задаются от опоры, и своими действиями в полете гимнаст изменить их не может. Поэтому эти параметры являются основными параметрами полета.

Траектория поступательного движения ОЦМ тела гимнаста в свободном полете при выполнении перелета Ковач представляет собой кривую, называемую параболой. Параметры ее определяет механическое состояние тела гимнаста в момент прекращения связи с опорой (координаты ОЦМ, скорость ОЦМ и угол вылета). Как известно уравнение параболы имеет вид у = x tg 6gx----, (2)

2V0 cosθ где y – текущая ордината ОЦМ тела гимнаста; x – текущая абсцисса ОЦМ тела гимнаста; θ – угол вылета; g = 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения; V0 – скорость ОЦМ тела гимнаста в момент прекращения связи с опорой (отхода).

Для определения координат ОЦМ тела спортсмена в требуемый момент времени полета удобно использовать известные уравнения движения точки, брошенной под углом к горизонту в гравитационном поле.

Одним из важных биомеханических показателей, характеризующих уровень технического мастерства спортсмена при выполнении рассматриваемых упражнений, является максимальная высота подъема ОЦМ в полете, которая при известных значениях V0 и θ определяется по известной фор- муле:

V 2 sinθ

У max = У 0 + —:--- ,

2 g

(обозначения приведены выше).

Если ординаты ОЦМ тела спортсмена в моменты начала и окончания полета приблизительно равны (как это, например, имеет место при качественном выполнении акробатических прыжков), а время полета известно, то задача упрощается. На основе известного уравнения h = g±

(обозначения приведены выше) высота подъема ОЦМ тела спортсмена в полете определяется по известной формуле1

y = 4 •

где t – полное время полета.

Расчеты показали, что увеличение времени полета на 0,01 с уже заметным образом сказывается на высоте полета (+0,025 м или +2 %), а увеличение его на 0,1 с дает прирост А у = 0,25 м. Отметим, что высококвалифицированные эксперты четко дифференцируют разницу в высоте полета порядка 0,1 м, что опосредованно отражается на судейской оценке упражнения.

Тренерам и гимнастам важно понимать, что своими действиями в полете гимнаст не может изменить заданную от опоры траекторию ОЦМ.

При движении в полете в горизонтальном направлении на гимнаста не действует никакая сила. Поэтому горизонтальная скорость ОЦМ тела гимнаста в полете постоянна. Она равна горизонтальной скорости ОЦМ в момент прекращения связи с опорой (перекладиной).

В вертикальном направлении на гимнаста в полете действует сила тяжести, приложенная к его ОЦМ. Поэтому вертикальная скорость ОЦМ равноускоренно изменяется. В первой части полета при движении снизу вверх ОЦМ движется по вертикали с отрицательным ускорением, равным ускорению свободного падения (–9,81 м/с2). Сообразно этому происходит независящее от воли и действий гимнаста равнозамедленное уменьшение вертикальной скорости ОЦМ. В верхней («мертвой») точке вылета она становится равной нулю.

При движении сверху вниз после прохождения мертвой точки во второй части полета ОЦМ тела гимнаста также независимо от его воли и действий равноускоренно перемещается по вертикали с положительным ускорением, равным +9,81 м/с2.

В соответствии с вышеизложенным траектория ОЦМ тела гимнаста в полете при выполнении перелета Ковач делится на две ветви: восходящую и нисходящую.

Вращательное движение в полете при выполнении перелета Ковач определяется вторым основным параметром полета – главным кинетическим моментом, который задается от опоры в момент прекращения связи с ней. Своими действиями в полете величину и направление этого параметра гимнаст изменить тоже не может. Для этого нужно,

Как известно время перемещения ОЦМ вверх по вертикали t 1 в свободном полете в этом случае равно времени его свободного падения t 2 , т. е. t 1 = t 2 = t /2 , где t – полное время полета.

чтобы на гимнаста подействовал момент внешней силы (тренер, лонжа).

Поскольку момент внешней силы – силы тяжести, приложенный к ОЦМ тела гимнаста, равен нулю, то в полете действует закон сохранения главного кинетического момента. В упрощенном виде для случая, когда взаимное расположение звеньев тела гимнаста в полете не изменяется (а такой случай имеет место при фиксации положения группировки в полете при выполнении базового перелета Ковач ) уравнение главного кинетического момента имеет вид

К = J ю = const, (6) где K - главный кинетический момент тела гимнаста; J - главный центральный момент инерции тела гимнаста относительно его поперечной главной центральной оси; ω – угловая скорость вокруг этой оси; const – постоянно.

При постоянном значении кинетического момента гимнаст имеет возможность изменять скорость вращения своего тела. Механизм управления вращательным движением в полете становится понятным, если переписать уравнение (6) в виде ю = К/J, (7) где К - const; J - variable, а остальные обозначения приведены выше.

Группируясь из выпрямленного положения, гимнаст уменьшает момент инерции почти в три раза. В силу действия закона сохранения главного кинетического момента в безопорном периоде перелета Ковач его скорость вращения эквивалентно увеличится. Чем плотнее группировка, тем быстрее будет вращение вокруг поперечной оси в полете при прочих равных условиях.

Необходимо отметить, что гимнаст в полете физически не может поднять или опустить плечи к ногам или наоборот. Такая попытка неизбежно приведет к автоматическому движению ног в противоположном направлении (и наоборот). Однако в результате сложения скоростей переносного вращения всего тела с относительными скоростями вращения его звеньев может возникнуть иллюзия остановки вращения какого-то звена и наклона к нему другого.

В табл. 2 представлены временные характеристики технической структуры перелета Ковач в исполнении К. Ушимуры.

В результате педагогических наблюдений в процессе обучения перелету Ковач членов мужской сборной России выявлены следующие типичные технические ошибки:

-

1) поздний замах (расхлест) (следствие: поздний бросок, длинный полет, недохват за перекладину);

-

2) ранний замах (расхлест) (следствие: ранний бросок, короткий полет, травмоопасный приход на перекладину);

-

3) ранняя неплотная группировка (следствие: недостаточно быстрое вращение в полете);

-

4) недостаточно быстрая группировка (следствие: недоворот в полете по сальто, поздний дох-ват за перекладину, обрыв);

-

5) резкий темп на Ковача во время подготовительного большого оборота (следствие: поздний замах, поздний бросок на Ковача, длинный полет, недохват за перекладину);

-

6) большая «кипа» (следствие: поздний замах, см. ошибку 1);

-

7) выполнение сальто курбетом из стойки (следствие: снижение высоты полета);

-

8) передерживание группировки в полете (следствие: неадекватные условия для дохвата за перекладину, недохват из-за того, что гимнаст заканчивает выпрямление под перекладиной).

На основании проведенного исследования разработана и апробирована в открытом педагогическом эксперименте на членах мужской сборной России методика обучения перелету Ковач в группировке:

Исходная база обучения:

-

• правильная техника размахиваний в висе;

-

• подъем разгибом на перекладине;

-

• стойка на руках;

-

• разгонные большие обороты назад на основе бросково-хлестообразной техники;

-

• соскок двойное сальто в группировке.

Подготовительные упражнения:

-

• проверка и коррекция техники выполнения исходной базы;

-

• рассказ, показ, разбор видеограмм, совместный с тренером анализ техники исполнения с акцентом на граничные положения и ведущие элементы координации в фазах;

-

• размахивания в висе с постепенно увеличивающейся амплитудой с акцентами на ведущие элементы координации в фазах замаха и броска;

-

• после большого оборота большим махом назад подскоки над перекладиной с приходом на перекладину с увеличивающейся высотой;

-

• большим махом курбетом встать на перекладину на поролоновый мат, пододвигаемый тренером;

Таблица 2

Временные характеристики технической структуры перелета Ковач в группировке

Фазы

Разгон

Замах

Бросок

Отход

Группирование в полете

Удержание группировки

Подготовка к приходу

Время, с

0,12

0,24

0,12

Начало группировки за 0,08 с до отхода

0,16 (полное время группирования на опоре и в полете 0,24)

0,04

0,32

-

• большим махом после большого оборота назад двойное сальто назад в группировке через перекладину в соскок;

-

• большим махом после большого оборота назад Ковач с приходом на мат, задвигаемый тренером на перекладину к моменту дохвата; приход.

Закрепление и совершенствование техники:

-

• Ковач на стандарт в обычных условиях;

-

• Ковач в связках;

-

• Ковач в комбинации;

-

• Ковач в комбинации на соревнованиях.

Каждое упражнение выполняется до уровня безошибочного исполнения, после чего переходят к следующему.

Список литературы Техническая структура перелета ковач через перекладину в вис и методика ее освоения

- Аркаев, Л.Я. Как готовить чемпионов -теория и технология подготовки гимнастов высшей квалификации/Л.Я. Аркаев, Н.Г. Сучилин. -М.: ФиС, 2004. -325 с.

- Гавердовский, Ю.К. Упражнения на перекладине/Ю.К. Гавердовский. -М.: ФиС, 1975. -173 с.

- Гавердовский, Ю.К. Обучение спортивным движениям/Ю.К. Гавердовский. -М.: ФиС, 2007. -912 с.

- Гимнастика спортивная. Правила судейства соревнований среди мужчин. -ФИЖ, 2009.

- Евсеев, С.П. Теория методика формирования двигательных действий с заданным результатом: автореф. дис.. д-ра пед. наук в виде науч. докл./С.П. Евсеев. -М., 1995. -79 с.

- Ипполитов, Ю.А. Обучение гимнастическим упражнениям на основе их моделирования/Ю.А. Ипполитов//Теория и практика физ. культуры. -1987. -№ 11. -С. 41-43.

- Коренберг, В.Б. Качественный кинезиологический анализ как педагогическое средство в спорте: автореф. дис.. д-ра пед. наук в виде науч. докл./В.Б. Коренберг. -М., 1995. -49 с.

- Курьеров, Н.А. Фазность действий гимнаста/Н.А. Курьеров. -М.: ФиС, 1961. -121 с.

- Матвеев, Л.П. Основы спортивной тренировки: учеб. пособие для студентов ин-тов физ. культуры/Л.П. Матвеев. -М.: ФиС, 1977. -271 с.

- Назаров, В. Т. Упражнения на перекладине/В.Т. Назаров. -М.: ФиС, 1973. -135 с

- Петров, В. А. Механика спортивных движений/В.А. Петров, Ю.А. Гагин. -М.: ФиС, 1974. -232 с.

- Спортивная гимнастика: учеб. для ин-тов физ. культуры/под. ред. Ю. К. Гавердовского и B.М. Смолевского. -М.: ФиС, 1979. -328 с.

- Сучилин, Н.Г. Педагогико-биомеханический анализ техники спортивных движений на основе программно-аппаратного видеокомплекса/Н.Г. Сучилин, Л.Я. Аркаев, В. С. Савельев//Теория и практика физ. культуры. -1996. -№ 4. -С. 12-20.

- Сучилин, Н.Г. Педагогическая биомеханика как методологический подход и междисциплинарное научное направление/Н.Г. Сучилин//Материалы XII Международного научного конгресса «Современный олимпийский спорт, паралимпийский спорт и спорт для всех». -М., 2008. -Т. 2. -C. 132.

- Сучилин, Н.Г. Биомеханические основы спортивной техники/Н.Г. Сучилин, А.Ф. Родионенко, Ю.В. Шевчук//Гимнастика -теория и практика. -М.: Совет. спорт, 2011. -Вып. 2. -С. 5-28.

- Теория и методика физического воспитания: учеб. для ин-тов физ. культуры/под общ. ред. Л.П. Матвеева, А.Д. Новикова. -М.: ФиС, 1976. -Т. II. -302 с.

- Тутевич, В.Н. Теория спортивных метаний/В.Н. Тутевич. -М.: ФиС, 1969. -311 с.