Технические особенности артроскопического восстановления повреждений вращающей манжеты плеча

Автор: Доколин Сергей Юрьевич, Карасев Евгений Анатольевич, Карасева Татьяна Юрьевна, Базаров Иван Сергеевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ особенностей восстановления целостности вращающей манжеты при применении техники артроскопического двухрядного шва с использованием якорных фиксаторов. Данная оперативная техника применена у 58 пациентов с различными повреждениями элементов вращающей манжеты плеча. Срок наблюдения составил 18¡5,2 месяца. Положительные результаты по шкале UCLA получены в 89,6 % случаев.

Вращающая манжета плеча, повреждения, артроскопия, якорный фиксатор, двухрядный шов

Короткий адрес: https://sciup.org/142121577

IDR: 142121577

Текст научной статьи Технические особенности артроскопического восстановления повреждений вращающей манжеты плеча

Современное развитие представлений об особенностях анатомического строения, биомеханике вращающей манжеты плеча, вариантах ее повреждений и способов хирургического восстановления тесно взаимосвязаны с прогрессом в артроскопической визуализации и реконструктивных технологиях [1, 2, 3, 6, 7, 9, 11]. На сегодняшний день разрыв вращающей манжеты плеча любой формы и размера может быть частично или полностью восстановлен артроскопическим способом [1, 4, 6, 8]. Однако воспроизвести нормальную анатомическую картину и добиться полного приживления поврежденного края манжеты к костной ткани плеча, восстановления функции плечевого сустава совсем не одно и то же. Частота возникновения проблем репарации в зоне «сухожильная ткань манжеты – костная масса плеча», по данным разных авторов, колеблется от 7 до 40 % [1, 8]. Наиболее обсуждаемые в литера- туре причины такого положения дел – механические проблемы звена «имплант-кость» (миграция якорных фиксаторов из порозной кости, неадекватная прочность шовного материала, неправильное формирование и, как следствие, развязывание узлов), биологические проблемы на границе «край поврежденной манжеты – кость» (дегенеративные изменения ткани манжеты в зоне повреждения, жировая дистрофия мышечной ее части, недостаточная площадь и прочность фиксации поврежденной манжеты к кости при выполнении однорядного шва к якорным фиксаторам) [1, 10]. Один из вариантов технического решения этих проблем – выполнение двухрядного шва, обеспечивающего наиболее плотный контакт поврежденного края манжеты на максимально большей площади костной массы головки плеча и наибольшую прочность фиксации [6].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Операции проводили либо под эндотрахеальным наркозом (у 50 пациентов), либо под проводниковой анестезией (у 8 пациентов) в положении «пляжного кресла» с применением системы вытяжения по оси конечности. Во всех случаях операции проводились в условиях управляемой гипотонии.

Техника проведения проводниковой анестезии – блокады плечевого сплетения межлестничным доступом. Для прямой визуализации нервных стволов использовали портативный ультразвуковой

(УЗ) аппарат производства компании SonoSite Inc. (США) с высокочастотным линейным датчиком (13 МГц) и нейростимулятор. Пациента укладывали на спину, с поворотом головы под углом 35˚ к сагиттальной плоскости в противоположную анестезии сторону. УЗ датчик устанавливали перпендикулярно межлестничной борозде на уровне перстневидного хряща, ориентируясь на сосуды шеи. Иглу, соединенную с нейростимулятором, ориентировали относительно датчика с латеральной сто- роны продольным способом. При подведении иглы максимально близко к намеченным нейрональным структурам и возникновении мышечных фасцику-ляций выполняли аспирационную пробу и инъецировали местный анестетик (0,5 % ропивакин в дозе 2 мг/кг). Распространение анестетика контролировали УЗ сканированием. Далее выполняли укладку пациента и через 30-40 минут от момента проведения блока начинали операцию.

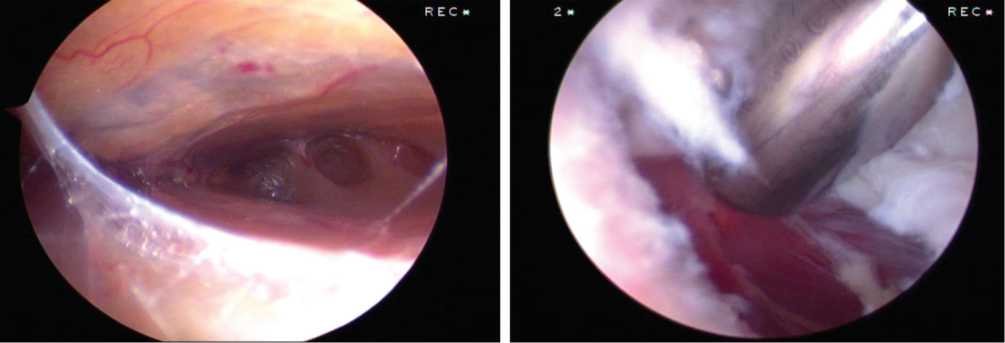

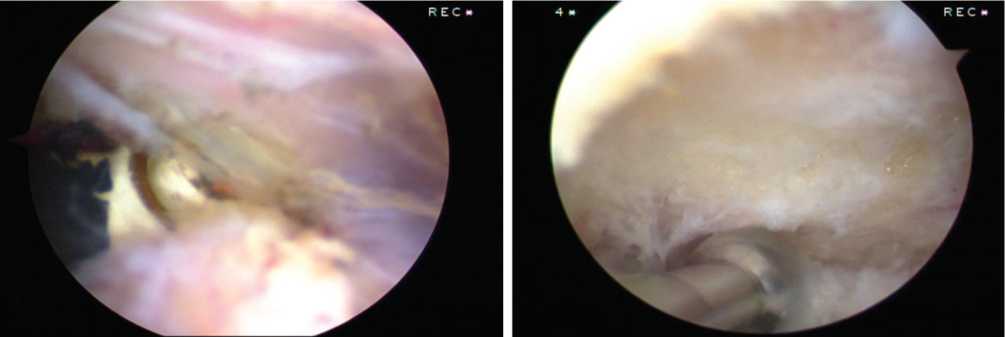

Техника проведения операции. Операция включает следующие этапы: артроскопическое удаление подакромиальной синовиальной сумки, диагностика варианта повреждения структур вращающей манжеты и их мобилизация, резекция корако-акро- миальной, нижней акромиально-ключичной связок, акромиопластика, установка якорных фиксаторов, тенотомия и тенодез сухожилия длинной головки двуглавой мышцы к якорю, расположенному в костной массе головки плечевой кости (у 35 пациентов с травматическими или дегенеративными изменениями комплекса «суставная губа-сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча»), и рефиксация поврежденного края манжеты, по возможности, максимально близко к месту их нормального анатомического расположения с использованием якорных систем FastinRC, Helix, Versalok (DePuy Mitek) и методик одинарного (у 41 пациента) или двойного (у 17 пациентов) шва (рис. 1).

а б

в г

д е

Рис. 1. Этапы артроскопической подакромиальной декомпрессии и шва поврежденного края вращающей манжеты плечевого сустава (а, б, в – резекция подакромиальной синовиальной сумки; г, д – резекция акромиально-ключичной и корако-акромиальной связок; е – акромиопластика)

ж з

Продолжение рис. 1. Этапы артроскопической подакромиальной декомпрессии и шва поврежденного края вращающей манжеты плечевого сустава (ж, з – рефиксация манжеты и тенодез бицепса)

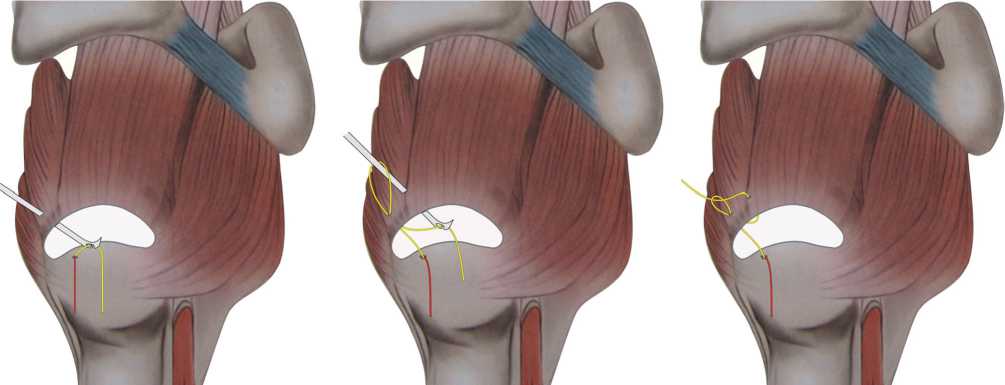

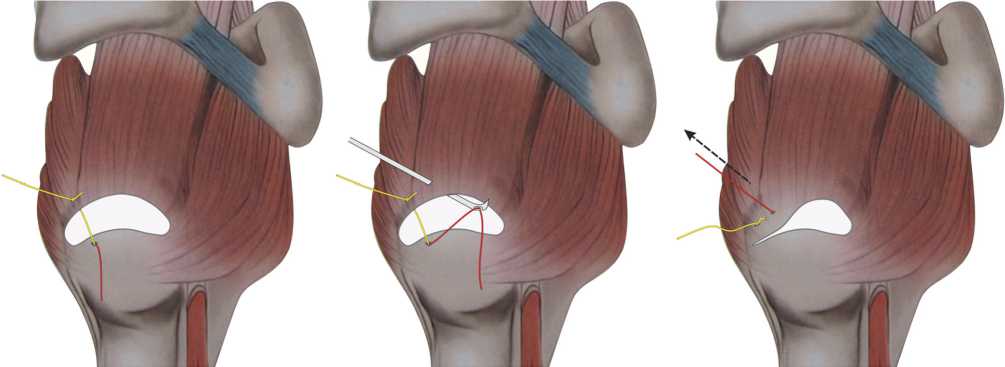

У 17 пациентов свободные концы лигатур были фиксированы в системе Versalok дистальнее верхушки большого бугорка плечевой кости для выполнения двойного шва, с целью обеспечения наиболее плотного контакта поврежденного края манжеты с максимально большей площадью костной массы большого бугорка плечевой кости (достижение эффекта «отпечатка – foot-print» в месте прикрепления манжеты на головке плеча).

К наиболее важным особенностям проведения операции следует отнести тщательное удаление подакромиальной синовиальной сумки и обработку места прикрепления поврежденной манжеты (большой бугорок плечевой кости) синовиальным резектором и бор-насадкой шейвера до создания равномерно кровоточащей поверхности; хорошую мобилизацию поврежденного края манжеты (особенно по краям дефекта) и создание условий беспрепятственного перемещения артроскопа в позиции «над манжетой – под акромионом» и «под манжетой - в суставе» (для удобства в формирования фиксирующих швов по типу «лассо»); размещение медиального ряда анкеров в анатомически правильной позиции под углом не менее 45˚ (для чего удобнее использовать дополнительные не-канюлированные порты); размещение фиксатора Versalok дистальнее верхушки большого бугорка плечевой кости и видеоконтроль равномерного натяжения свободных концов нитей вплоть до момента фиксации их в импланте.

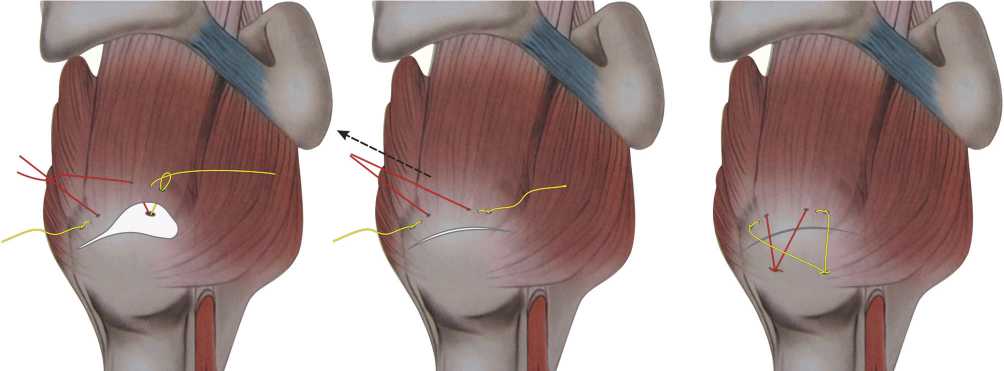

Наилучшим образом зарекомендовала себя в практике конструкция двойного шва манжеты без применения узлов, а с использованием для адаптации ткани манжеты к медиальным анкерам сдав- ливающей петли по типу «лассо», с последующим натяжением свободных концов нитей попарно и фиксации дистальнее верхушки большого бугорка плечевой кости в системе Versalok [6] (рис. 2).

Основными преимуществами такой конструкции шва, по сравнению с фиксацией одиночными швами, являются создание зоны равномерной компрессии между всей поверхностью поврежденной ткани манжеты и костной массой плеча, исключение возможности формирования участков ее деформации между швами и доказанная биомеханическими исследованиями наилучшая фиксация (предельная прочность на разрыв однорядного шва поврежденной в эксперименте манжеты 275-300 Н; двухрядного шва – 300-350 Н) [1, 10].

Послеоперационное лечение пациентов включало период иммобилизации в сроки от двух до шести недель (на выбор оперирующего хирурга), в зависимости от варианта повреждения вращающей манжеты, раннее (с первых дней) выполнение упражнений по пассивной разработке движений «в замкнутой кинематической цепи» (выполнение упражнения «скольжение конечности по поверхности стола»), проведение занятий с методистом ЛФК, направленных на восстановление амплитуды пассивных движений в плечевом суставе. Далее, начиная с 4-6 недели, последовательно проводилось восстановление амплитуды активных движений оперированного сустава, силы мышц и координации движений плечевого пояса. Ограничения бросковых движений и исключение занятий контактными видами спорта, сопровождающимися высоким риском получения повторных травм, были рекомендованы на 6-9 месяцев с момента выполнения операции.

а б в

г д е

ж з и

Рис. 2. Установка анкера с одной нитью в позицию медиальнее большого бугорка ближе к заднему краю разрыва, формирование самозатягивающейся петли по типу «лассо» (желтая нить) по краю дефекта, проведение красной нити через ткань поврежденного края манжеты по центру дефекта (а, б, в, г, д, е). Аналогичная установка анкера и проведение нитей по переднему краю разрыва (ж, з). Натяжение и фиксация нитей попарно дистальнее большого бугорка в системе Versalok (и)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Под наблюдением находились 58 пациентов: 33 мужчины, 25 женщин в возрасте от 35 до 76 лет (в среднем 49±7,5 года) с различными повреждениями элементов вращающей манжеты плеча, которым проводилось их артроскопическое восстановление в соответствии с представленной техникой. Срок наблюдения составил в среднем 18±5,2 месяца. У 52 пациентов (89,6 %) были получены хорошие и удовлетворительные функциональные результаты лечения по шкале UCLA.