Технико-экономические аспекты применения сетевых фотоэлектрических станций для электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

Автор: Михеева Н.Б., Чебодаев А.В.

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 3 (37), 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – снижение расходов на электрическую энергию сельскохозяйственных предприятий путем использования сетевых фотоэлектрических станций. Размер платы за электрическую энергию в расходах сельскохозяйственных предприятий может достигать 10 % и более, что негативно сказывается на стоимости сельскохозяйственной продукции и не способствует развитию производственной базы. В Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации содержится требование обеспечения экономически эффективного сочетания использования систем централизованного электроснабжения с развитием распределенной генерации электрической энергии, в т. ч. возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В энергетической стратегии России на период до 2035 г. декларируется переход от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию топливно-энергетического комплекса, а одной из целей стратегии является децентрализованная генерация. В качестве ВИЭ необходимо рассматривать солнечную энергетику как источник, имеющий всеобщее распространение. Совершенствование технологии способствует снижению стоимости производства электрической энергии, которая приближается к стоимости традиционных источников энергии. В результате проведения литературного обзора определены перспективные сетевые фотоэлектрические станции (ФЭС) российского производства от компаний «Хевел» и «Технолайн» мощностью от 15 до 80 кВт, способные обеспечить конкурентную стоимость электрической энергии для энергообеспечения сельскохозяйственных предприятий. В ходе проведенных расчетов по предложенной методике и моделирования работы ФЭС на территории Красноярского края, республиках Хакасия и Тыва в рамках закона о микрогенерации определено, что при тарифе на электрическую энергию в 8 руб. за 1 кВт·ч и при удельной стоимости оборудования сетевой ФЭС 45,6 тыс. руб/1 кВт срок окупаемости капиталовложений составляет от четырех до девяти лет. При увеличении тарифа на электрическую энергию срок окупаемости уменьшается. Применение сетевых ФЭС для энергообеспечения сельскохозяйственных предприятий эффективно в южных и центральных районах Красноярского края, республиках Хакасия и Тыва.

Сетевая фотоэлектрическая станция, выработка электрической энергии, капиталовложения, срок окупаемости

Короткий адрес: https://sciup.org/140310771

IDR: 140310771 | УДК: 330.342.146 | DOI: 10.36718/2500-1825-2025-3-3-19

Текст научной статьи Технико-экономические аспекты применения сетевых фотоэлектрических станций для электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

Введение. Стоимость электрической энергии для различных слоев населения, промышленности и сельскохозяйственных объектов может сильно различаться, даже в пределах одной энергети- ческой системы. В сельскохозяйственном производстве Красноярского края стоимость электрической энергии может достигать 8 рублей за 1 кВт·ч [1]. Размер платы за электрическую энергию в рас- ходах сельскохозяйственных предприятий может достигать 10 % и более, что негативно сказывается на стоимости сельскохозяйственной продукции и снижает ее конкурентоспособность.

Для снижения расходов на электрическую энергию следует применять не только организационные и технические мероприятия по рациональному ее использованию, но и использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) [2], что положительно скажется на стоимости конечной продукции сельскохозяйственного производства. В Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации [3] содержится требование обеспечения экономически эффективного сочетания использования систем централизованного электроснабжения с развитием распределенной генерации электрической энергии, в т. ч. ВИЭ. В то же время в энергетической стратегии России на период до 2035 г. [4] декларируется переход от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию топливноэнергетического комплекса, а одной из целей стратегии является децентрализованная генерация. Одним из направлений обеспечения энергетической безопасности России будет рационализация структуры топливно-энергетического баланса с увеличением нетопливных источников энергии в производстве первичных топливно-энергетических ресурсов, в т. ч. ВИЭ (ветер, солнце). Использование фотоэлектрических станций (ФЭС) отвечает этим требованиям стратегии, т. е. реализации инновационных проектов в области децентрализации генерации, устойчивого развития энергетики, снижения себестоимости производства электрической энергии, обеспечения социального эффекта и экологических преимуществ.

В качестве ВИЭ необходимо рассматривать солнечную энергетику как источник, имеющий всеобщее распространение. В последнее время солнечная энергетика развивается ускоренными темпами не только за рубежом, но и в Российской Федерации [5]. Стоимость производства электрической энергии с использованием солнечных электростанций (СЭС) приближается к стоимости традиционных источников энергии, при этом СЭС имеют значительно меньшее разрушающее воздействие на экологию [6].

Производители фотоэлектрического модуля (ФЭМ) и силового оборудования для СЭС развивают три основных направления СЭС - автономные, гибридные и сетевые. В связи с тем, что большинство производителей сельскохозяйственной продукции уже присоединены к централизованной системе электроснабжения, для обеспечения конкурентоспособной стоимости электрической энергии следует рассматривать сетевые фотоэлектрические станции российского производства, в т. ч. для целей микрогенерации [7]. Применение сетевых фотоэлектрических станций для энергообеспечения сельскохозяйственных предприятий, определение их энергетической и экономической эффективности являются актуальной задачей.

Цель исследования – снижение расходов на электрическую энергию сельскохозяйственных предприятий путем использования сетевых фотоэлектрических станций.

Задачи: провести обзор сетевых фотоэлектрических станций, предлагаемых российским рынком; выполнить расчет выработки электрической энергии сетевой фотоэлектрической станцией; оценить эффективность применения сетевой фотоэлектрической станции и определить срок окупаемости для электроснабжения объектов сельскохозяйственных предприятий.

Объект и методы. Объекты исследования – сетевые фотоэлектрические станции для энергообеспечения сельскохозяйственных предприятий.

Предмет исследования - взаимосвязь параметров выработки электрической энергии сетевой фотоэлектрической станцией, стоимости сетевой фотоэлектрической станции и срока окупаемости для снижения стоимости электрической энергии при электроснабжении сельских предприятий.

Методы исследования: теоретический анализ и синтез, наблюдение, описание, сравнение, «мозговой штурм», фокус-группа, моделирование, расчеты.

Фотоэлектрические станции (ФЭС), предлагаемые российским рынком. Сетевую ФЭС можно подключить к сетям в рамках Закона о микрогенерации, этот закон введен в действие в марте 2021 г. и позволяет отдавать в сеть излишки электроэнергии, при этом отдаваемая мощность не должна превышать 15 кВт [7]. Мощности систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, как правило, составляют десятки и даже сотни кВт; мощности сетевой ФЭС в 15 кВт, которую можно использовать для микрогенерации, недостаточно, поэтому следует рассматривать сетевые ФЭС большей мощности. При этом необходимо обеспечить загрузку сетевой ФЭС в период ее максимальной мощности согласно графику технологического процесса.

Чтобы удовлетворить требования микрогенерации, в комплект сетевой ФЭС включен делимитер, который снижает мощность генерации сетевой ФЭС, если по одной из фаз идет превышение отдачи энергии [8–10]. Порог можно настроить на любое значение – от 0 до 5 кВт на фазу.

В настоящее время в Российской Федерации имеются компании, занимающиеся производством и реализацией компонентов фотоэлектрических систем. К таким компаниям относятся:

– «Хевел» [8];

– «Технолайн» [9];

– «Ваш солнечный дом» [10].

В линейке сетевых ФЭС от «Хевел» имеются электростанции мощностью от 1 до 80 кВт, некоторые из них представлены в таблице 1.

Таблица 1

|

ФЭС |

Мощность, кВт |

Состав комплекта |

Стоимость комплекта, руб. |

|

C5-DH (рис. 1) |

15 |

48 ФЭМ Хевел HVL-320/HJT;

Deye SUN-15K-G03;

2×60 м солнечного кабеля |

974 990 |

|

С7 |

25 |

80 ФЭМ Хевел HVL-320/HJT; 1 сетевой инвертор Goodwe GW25K-MT; 20 коннекторов МС4; 2×93 м солнечного кабеля |

1 480 890 |

|

С9-DH |

50 |

160 ФЭМ Хевел HVL-320/HJT; 1 сетевой инвертор Deye SUN-50K-G03; 40 коннекторов МС4; 2×200 м солнечного кабеля |

3 425 690 |

|

C11 |

80 |

256 ФЭМ Хевел HVL-320/HJT; 1 сетевой инвертор Goodwe GW80K-MT; 64 коннекторов МС4; 2×250 м солнечного кабеля |

4 547 690 |

Характеристики сетевых фотоэлектрических станций компании «Хевел» [8]

В линейке сетевых ФЭС от «Технолайн» имеются электростанции мощностью от 15 до 60 кВт [9], некоторые из них представлены в таблице 2.

Рис. 1. Общий вид комплекта сетевой фотоэлектрической станции Хевел C5-DH мощностью 15 кВт

Таблица 2

|

ФЭС |

Мощность, кВт |

Состав комплекта |

Стоимость комплекта, руб. |

|

«Офис-1» (Экономия) |

15 |

56 ФЭМ SilaSolar 280; 1 сетевой инвертор SOFAR 20000KTLX-G3; 1 контроллер излишков ARPC; 2×30 м солнечного кабеля |

740 443 |

|

«Офис-3» (Экономия) |

30 |

114 ФЭМ SilaSolar 340; 1 сетевой инвертор SOFAR 30000KTLX-G3; 1 контроллер излишков ARPC; 2×60 м солнечного кабеля |

1 760 757 |

|

«Предприятие-2» (Экономия) |

50 |

110 ФЭМ SilaSolar 460; 1 сетевой инвертор SOFAR 50000KTLX-G3; 1 контроллер излишков ARPC; 2×250 м солнечного кабеля |

2 278 108 |

|

«Предприятие-3» (Экономия) |

60 |

180 ФЭМ SilaSolar 360; 1 сетевой инвертор SOFAR 60000TL; 1 контроллер излишков ARPC; 2×300 м солнечного кабеля |

3 152 722 |

Характеристики сетевых фотоэлектрических станций компании «Технолайн»

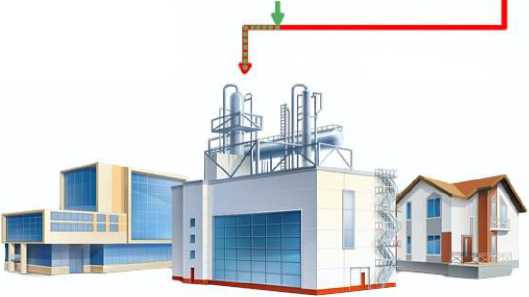

Рис. 2. Структурная схема сетевой фотоэлектрической станции от компании «Технолайн» [6]

Типовой состав оборудования сетевой ФЭС. Все сетевые фЭс строятся на одном принципе, как правило, состоят из однотипного набора оборудования, которое включает [8-11]:

-

- сетевой инвертор;

-

- контроллер излишков (делимитер);

-

- фотоэлектрические модули;

-

- двунаправленный счетчик электрической энергии;

-

- солнечный кабель;

-

- коннекторы;

-

- крепежная арматура.

Назначение оборудования. Сетевой инвертор - основное оборудование сетевой ФЭС, предназначен для преобразования электрической энергии постоянного напряжения и тока, вырабатываемых фотоэлектрическими модулями (ФЭМ) в переменное трехфазное напряжение и ток в соответствии с параметрами сети и передачи ее потребителю электрической энергии и излишков в сеть. Это современный и высокоэффективный трехфазный фотоэлектрический сетевой инвертор с MPPT контроллером (или несколькими МРРТ контроллерами). Ин- верторы, как правило, имеют встроенную функцию - возможность снижения мощности по команде делимитера (устройства, отслеживающего передачу электроэнергии в сеть). Датчики делимитера устанавливаются перед счетчиком, если определяется отдача электроэнергии в сеть, делимитер дает команду инвертору снизить вырабатываемую мощность, тем самым предотвращается отдача электроэнергии в сеть (очень часто российские счетчики считают отданную электроэнергию как потребленную). Сетевой инвертор используется только совместно с городской сетью, принцип его работы заключается в подмешивании (добавлении) энергии, вырабатываемой солнечными батареями, в сеть для обеспечения дополнительной нагрузки или экономии.

Контроллер излишков - создан для того, чтобы максимально использовать энергию от солнечных батарей или других возобновляемых источников энергии и ограничивать передачу электроэнергии от ФЭМ в сеть на определенном, заданном пользователем уровне [10].

Фотоэлектрические модули - это комбинация электрически соединенных между собой фотоэлементов. Фотоэлектрический элемент (фотоэлемент) используется для получения электроэнергии за счет преобразования солнечного излучения [10].

Двунаправленный электросчетчик – это устройство, которое измеряет поток электричества в двух направлениях - потребляемого нагрузкой и переданного в энергосистему.

Солнечный кабель - это соединительный кабель, используемый для фотоэлектрической генерации. Такие кабели соединяют солнечные батареи и другие электрические компоненты ФЭС [11], способны выдерживать напряжение до 1500 В и имеют внешний защитный слой из сшитого полиэтилена для защиты от разрушающего воздействия солнечного излучения.

Коннекторы - это стандартизированный разъем, применяемый для подключения солнечных батарей и массивов панелей. Коннектор создает надежное, герметичное электрическое соединение, подходящее для эксплуатации в уличных

P ( I ед.ФЭМ ’ Ппар.ФЭМ ) ’

где Р - мощность, генерируемая ФЭС, Вт; 1 едФЭм - пиковое значение тока единичного модуля, А; П пар.ФЭм - число модулей, соединенных параллельно, шт.; и ном -номинальное напряжение модуля, В;

условиях [9]. В основном применяются солнечные коннекторы типа МС-4.

Крепежная арматура - служит для крепления ФЭМ на крышах и фасадах зданий, на земле и т. д. В основном это набор специальных профилей и зажимов, выполненных из анодированного алюминия и нержавеющей стали, устойчивых к негативным воздействиям окружающей среды.

Методика расчета техникоэкономических показателей. Ос новным показателем, по которому можно судить об эффективности работы сетевой ФЭС, является выработка электрической энергии [12]. Для определения выработки электрической энергии необходимо знать номинальную мощность одного ФЭМ используемых для создания массива солнечных панелей, количество ФЭМ, схему подключения, факторы, влияющие на снижение мощности сетевой ФЭС, а также среднегодовое (среднемесячное) количество пиковых солнце-часов в месте использования СФЭС [13].

Мощность, генерируемую ФЭС, P , Вт, рассчитываем по формуле

ном Ппос.ФЭМ ) ,

П пос.фэм - количество модулей, соединенных последовательно, шт.

Количество произведенной электроэнергии одним модулем за сутки определяется по формуле мод.сут. Р сол.сут. пик.,

где W мод^сут . - выработка электроэнергии одним модулем за сутки, Вт; К Р - коэффициент использования пиковой мощности фотоэлектрического модуля для солнечной электростанции, присоединенной к энергосистеме, значения Кр берутся в диапазоне 0,7–0,9, для автономной электростанции К Р = 0,5-0,7 о.е. [10, 12]; Trn„rvm - количество пиковых сол . сут .

солнце-часов, ч • сут; Р пик, - пиковая мощность единичного модуля, Вт.

Коэффициент использования пиковой мощности фотоэлектрического модуля позволяет учесть снижение мощности ФЭМ, работающего в реальных условиях. На это будет влиять реальная пиковая облученность, в лабораторных условиях ФЭМ испытывают при интенсивности солнечной радиации 1000

Вт/м2, а в реальных условиях интенсивность солнечной радиации составляет 800 Вт/м2. Также на мощность влияют такие факторы, как загрязнение ФЭМ в процессе эксплуатации, затенение посторонними предметами, а также соседними ФЭМ, в зимний период снег может значительно ограничить мощность всей си- стемы, если его своевременно не убрать, потери мощности существуют в инверторе, соединительных проводах и контактах и др.

Количество пиковых солнце-часов определяется по формуле

Т сол.сут.

t ср. j

n j

• Ксс н . ,

где Т – количество пиковых солн- сол . сут .

це-часов, ч·сут [13]; tср.j – среднегодовая продолжительность солнечного сияния в j-м месяце, ч·мес.; nj – количество дней в j-м месяце, шт.; Кн.СС – коэффициент, учитывающий неравномерность солнечного сияния, усл. ед.

Количество произведенной за j-й месяц фотоэлектрической установкой электроэнергии W j , кВт∙ч, рассчитываем по уравнению

Wj = W^ym.' nj • ПФЭМ ,

сяце, шт.; n – общее количество мо-где W – выработка электроэнергии j дулей, шт.

ФЭУ за j-й месяц, Вт; Wмод.сут. – выработ- Годовая выработка электрической энергии СФЭС определяется по формуле ка электроэнергии одним модулем за сутки, Вт; n j – количество дней в j-м ме-

W rod = У W j ■ (5)

J = 1

Данная методика не учитывает температурный коэффициент номинальной мощности k t (%/°C), который показывает снижение мощности ФЭМ в зависимости от его нагрева свыше номинальной температуры. Значения данного коэффициента указаны в паспортных данных на ФЭМ. В зависимости от типа ФЭМ этот коэффициент может значительно различаться. Обычные монокристаллические ФЭМ имеют k t от –0,32 до –0,4 %/°С [9– 11]; поликристаллические – от –0,35 до

–0,42 [9–11]; тонкопленочные – от –0,30 до –0,35 [10, 11]; гетероструктурные – от –0,27 до –0,32 %/°С [8].

Предлагается учитывать данный температурный коэффициент при расчете месячной выработки электрической энергии ФЭС в зависимости от среднемесячной многолетней температуры в месте установки ФЭС, с учетом того, что в процессе работы ФЭМ нагревается на 40–45 °С над температурой окружающей среды по формуле

Wj = W nj,

где W jt - месячная выработка ФЭС с уче- n tj — температурный КПД ФЭМ для растом температурного КПД ФЭМ, кВт^ч; четного месяца, о.е.

П

k t •( t ocj +А t ~ t H )

где k t - температурный коэффициент номинальной мощности, %/°С; t ocj -среднемноголетняя температура окружающего воздуха j-го месяца, °С [13]; At - превышение температуры ФЭМ над температурой окружающей среды, °С. Для расчета примем At = 45 °С; t H - номинальная температура ФЭМ, °С. Принимается t H 25 °С.

Для анализа эффективности применения сетевых ФЭС различных мощностей и производителей необходимо провести расчет капитальных вложений и себестоимости 1 кВт-ч электроэнергии для каждого варианта сетевой ФЭС в зависимости от количества вырабатываемой электрической энергии.

Экономическое обоснование выполняется на примере сетевых ФЭС различной мощности для центральных и южных районов Красноярского края, республик Хакасия и Тыва.

Капиталовложения в рассматриваемый вариант определяются по формуле [14]

K - КУ + K Д + K М + KПН + K 3 + K П + K ПР , (8)

где K - капиталовложения в рассматриваемый вариант, руб.; K У - цена установки, руб.; K Д - стоимость доставки, руб.; K М - затраты на монтаж, руб.; K ПН - затраты на пусконаладочные работы, руб.;

n

K y — Е K i i - 1

где K У - цена установки, руб.; Ki - стоимость i-го оборудования, руб.; ni - количество i-го оборудования, шт.

Также стоимость СФЭС можно взять уже готовой с сайта компании, реализующей данное оборудование.

K 3 - стоимость заземления, руб.; K П -стоимость помещения, руб.; K ПР - прочие единовременные затраты, руб.

Для СФЭС цена установки определяется по уравнению [14]:

-

• n i , (9)

Стоимость доставки в какой-либо регион зависит от способа транспортировки (железнодорожный, авиационный или речной транспорт), расстояния от места производства до места назначения и веса груза [14]:

KД — L • kP • m, (10)

где K Д - стоимость доставки, руб.; L -расстояние от места приобретения до места монтажа и дальнейшей эксплуатации, км; kP - транспортная стоимость провоза 1 кг груза на 1 км, коп/(кг·км); m - масса груза, кг.

Затраты на монтаж и пусконаладочные работы определяются по локальной смете на данный вид работ. Принимаем K M — 4 % , а K ПН — 2 % от K У .

Стоимость заземления будет зависеть также от качества грунта, что ска- жется на размерах горизонтальных и вертикальных заземлителей. Принимаем KЗ = 1% от KУ, если параметры заземляющего устройства (ЗУ) неизвестны, или учтем стоимость ЗУ в локальной смете.

Прочие единовременные затраты могут быть приняты в размере 5 % от вышеприведенных и будут включать в себя заранее непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в ходе вышеперечисленных мероприятий.

ИЭКС = ИАМ + ИТР + ИПР + ИГСМ ,

где И ЭКС — годовые эксплуатационные расходы, руб/год; И АМ - амортизационные отчисления, руб/год; И ТР - отчисления на текущий ремонт, руб/год; И ОТ -издержки на оплату труда обслуживающего персонала, руб/год; И ПР - прочие отчисления, можно принять равными

Стоимость помещения учитывать не будем, так как основное оборудование монтируется на открытом воздухе, в помещении устанавливаются инвертор, автоматические выключатели и предохранители.

К годовым эксплуатационным издержкам относятся все расходы, связанные с эксплуатацией оборудования.

Годовые эксплуатационные расходы определяется по уравнению [14]:

-

5 % от вышеперечисленных статей затрат, руб/год.

Амортизационные отчисления учитывают возмещение основных производственных фондов в процессе износа оборудования и определяются по уравнению [14]:

И =Ка

АМ п аАМ ’ где ИАМ - амортизационные отчисления, сматриваемую ФЭС, руб; аАМ - норма руб/год; K - капиталовложения в рас- амортизационных отчислений.

Затраты на текущий ремонт опре деляются по уравнению [14]

И тр = K • К тр , (13)

где Итр - затраты на текущий ремонт, руб/год; к - капиталовложения в рассматриваемый вариант, руб.; К тр - норма отчислений на текущий ремонт, которую можно принять в размере 30–50 % от а АМ . Принимаем ктр = 50 % от а АМ .

Себестоимость электрической энергии в основном будет зависеть от первоначальной стоимости установки и коли- чества выработанной в течение рассматриваемого периода электроэнергии, на которую влияют продолжительность солнечного сияния, способы ориентации на солнце и другие показатели.

Себестоимость 1 кВт∙ч электроэнергии в расчете на срок службы СФЭС определяется по [14]:

C = Иэкс

,

WГОД

где С - себестоимость 1 кВт^ч электроэнергии, руб/(кВт^ч); И ЭКС - годовые эксплуатационные расходы, руб/год;

W ГОД - годовая выработка электроэнер гии, кВтч.

Для оценки эффективности исполь- срок окупаемости капитальных вложе-зования СФЭС необходимо определить ний [14]:

К т =---

1 ОК ,

ЭЭЭ

где Э ээ – экономия на оплату электрической энергии, тыс, руб. [14].

W С q Fy ГОД Э'ЭЭ

ЭЭ - 1000

И ^ ЭКС ’

где С ээ – стоимость электрической энергии, руб/(кВт·ч).

Результаты и их обсуждение. На территории Красноярского края, республик Хакасия и Тыва имеются сельскохозяйственные предприятия различной направленности, мощности которых могут сильно отличаться. Наибольшее количество таких предприятий располагается в центральных и южных районах Красноярского края, республиках Хакасия и Тыва. На территории северной части Красноярского края распространены лесозаготовительные и промысловые предприятия, а также добывающая промышленность. Для исследования рассматривались наиболее перспективные, для применения ФЭС центральные и южные районы Красноярского края, республик Хакасия и Тыва.

В отличие от промышленности сельскохозяйственные предприятия характеризуются значительно меньшими нагрузками и рассредоточением объектов по большей площади. Мощности отдельных объектов могут достигать нескольких сотен кВт, но, как правило, большая часть объектов имеет мощности в несколько десятков кВт.

В качестве объектов микрогенерации может выступать возобновляемый источник электрической энергии мощностью не более 150 кВт, при этом отдача электрической энергии в сеть должна быть не более 15 кВт [7], остальная электрическая энергия должна потреб- ляться собственными электроприемниками предприятия.

Для эффективной работы сетевой ФЭС, необходимо учитывать следующие условия при выборе ее мощности для электроснабжения сельскохозяйственного предприятия:

– мощность сетевой ФЭС не должна превышать минимальную мощность потребителя, согласно суточному графику нагрузок, более чем на 15 кВт. В противном случае делимитер будет ограничивать мощность выработки электрической энергии сетевой ФЭС на уровне отдачи в сеть не более 15 кВт, следовательно, часть электрической энергии может быть не произведена ФЭС, что снизит эффективность ее работы и увеличит срок окупаемости;

– сельскохозяйственному предприятию необходимо скорректировать суточный график нагрузок и по возможности стараться максимально загружать сетевую ФЭС собственными электроприемниками;

– для целей микрогенерации к общей сети потребительского напряжения (380/220 В) должны быть подключены прочие потребители электрической энергии, помимо электроприемников предприятия. В противном случае, некому будет потреблять излишки произведенной электрической энергии сетевой ФЭС, и всю вырабатываемую электрическую энергию необходимо будет потребить на собственных объектах пред- приятия или она просто не будет произведена. Следовательно, в данном случае не имеет смысла завышать мощность сетевой ФЭС.

В связи с перечисленными выше требованиями, предъявляемыми к сетевой ФЭС, были исследованы сетевые ФЭС с минимальной мощностью 15 кВт и близкой к максимальной мощности 50 кВт. Сетевые ФЭС в таком диапазоне мощностей могут показать наилучшую эффективность работы при электроснабжении объектов сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, предприятия могут дискретно увеличивать мощность ФЭС за счет присоединения сетевых ФЭС к сетям, получающим питание от различных трансформаторных подстанций.

Эффективность сетевой ФЭС напрямую зависит от продолжительности солнечного сияния в рассматриваемом районе, которая зависит от географической широты. Следовательно, эффективность применения ФЭС возрастает от северных районов Красноярского края к Республике Тыва, по некоторым метеорологическим станциям наблюдается снижение продолжительности солнечного сияния за счет местных погодных явлений и рельефа местности.

Промоделировав работу сетевых ФЭС мощностью 50 кВт от компаний «Хевел» и «Технолайн» по районам Красноярского края, республикам Хакасия и Тыва при стоимости электрической энергии 8 руб. за 1 кВт·ч, определили, что срок окупаемости прямо пропорционален капиталовложениям и обратно пропорционален выработке электрической энергии сетевой ФЭС в рассматриваемом районе. Выработка электрической энергии прямо пропорциональна количеству пиковых солнце-часов, следовательно, зависит от района применения сетевой ФЭС. Минимальный срок окупаемости сетевой ФЭС от компании

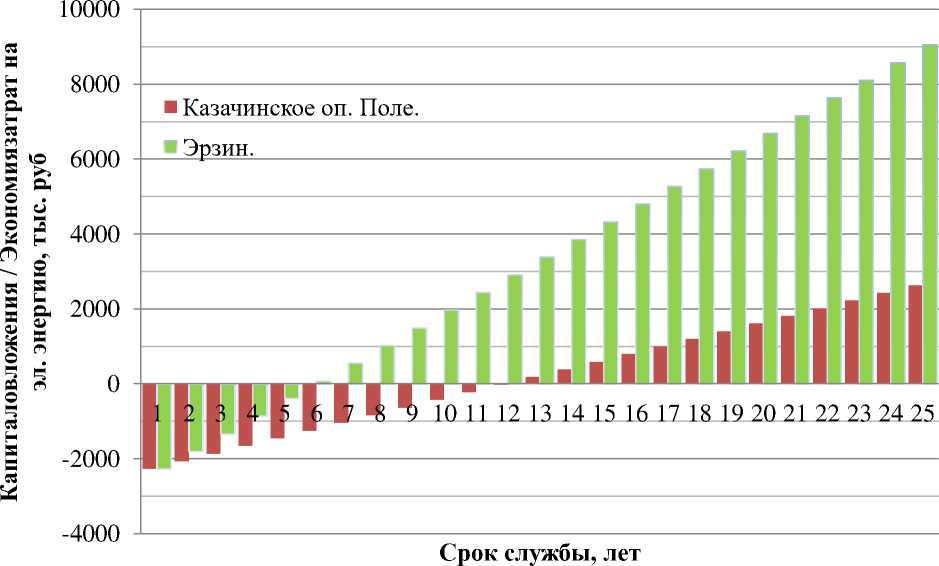

«Хевел» мощностью 50 кВт и стоимостью 3 млн 425 тыс. руб., наблюдается в Республике Тыва, в окрестностях населенного пункта Эрзин, и составляет 6,8 лет. При этом в год можно экономить 503 тыс. руб., которые можно использовать на возмещение стоимости сетевой ФЭС. По истечении срока окупаемости, в течение оставшегося срока службы сетевой ФЭС (18,2 года), можно сэкономить 9 млн 150 тыс. руб.

Максимальный срок окупаемости из рассмотренных метеостанций наблюдается в селе Казачинское Красноярского края и составляет 17,7 лет. При этом в год можно экономить 194 тыс. руб., которые можно использовать на возмещение стоимости сетевой ФЭС. По истечению срока окупаемости, в течение оставшегося срока службы сетевой ФЭС (7,3 года), можно сэкономить 1 млн 417 тыс. руб.

Промоделировав работу сетевой ФЭС мощностью 50 кВт компании «Технолайн», стоимостью 2 млн 278 тыс. руб., по аналогичным районам, при стоимости электрической энергии 8 руб. за 1 кВт·ч, определили, что срок окупаемости сокращается за счет снижения капиталовложений, при этом увеличивается экономия затрат на электрическую энергию за счет снижения эксплуатационных расходов, следовательно повышается экономическая эффективность применения сетевых ФЭС.

При тарифе на электрическую энергию в 8 руб. за 1 кВт·ч и при невысокой относительной стоимости оборудования сетевой ФЭС первоначальные капиталовложения даже при малой продолжительности солнечного сияния (Казачин-ское) окупаются дважды за срок службы сетевой ФЭС, а в районах с большей продолжительностью солнечного сияния первоначальные капиталовложения окупаются до пяти раз (Эрзин) (табл. 3, рис. 3).

Таблица 3

Результаты моделирования сетевой ФЭС мощностью 50 кВт компании «Технолайн» по районам Красноярского края, республикам Хакасия и Тыва при стоимости электрической энергии 8 руб. за 1 кВт·ч

|

о 2 ft CD s о К |

д д Д' д S £ о н о з |

н Д О Д 2 « Д Д Ч О ы 2 ~ "ПО д и д д о о ч д а о С ° |

й о д д & д Д S н « ч 5 О m |

о н д н о Д * О д а о |

Н д Д с д н Д R Д Д о ю & д о л д |

а 2 ю й л Ь & 5 2 а w и 3 д g £ Д а 5 о д ^ О Д О Д m CD 2 л Д СО |

н 2 д § Д • g Д ^^ § ° 5 з О й i U Д щ п ; Т н w О ° д ® й |

|

26 |

Енисенск |

1816 |

64927,51 |

7,6 |

17,4 |

298,51 |

5184,71 |

|

32 |

Казачинское оп. Поле |

1703 |

60809,57 |

8,6 |

16,4 |

265,57 |

4361,12 |

|

43 |

Ачинск, ж.-д. ст. |

1888 |

67243,04 |

7,2 |

17,8 |

317,04 |

5647,81 |

|

46 |

Солянка |

2044 |

72814,97 |

6,3 |

18,7 |

361,61 |

6762,20 |

|

52 |

Красноярск |

1833 |

65079,32 |

7,6 |

17,4 |

299,73 |

5215,07 |

|

68 |

Нижне- Усинское |

2156 |

79123,93 |

5,5 |

19,5 |

412,08 |

8023,99 |

|

70 |

Ненастная |

1898 |

68112,94 |

7,0 |

18,0 |

324,00 |

5821,79 |

|

73 |

Хакасская |

2016 |

71875,09 |

6,4 |

18,6 |

354,09 |

6574,22 |

|

81 |

Кызыл |

2409 |

87227,83 |

4,8 |

20,2 |

476,92 |

9644,77 |

|

83 |

Эрзин |

2701 |

99021,70 |

4,0 |

21,0 |

571,27 |

12003,54 |

Эффективность работы сетевой ФЭС зависит от продолжительности солнечного сияния и величины капитальных вложений в сетевую ФЭС. При равных технических характеристиках экономическая эффективность выше у той сете- вой ФЭС, чья стоимость ниже. Для сравнения необходимо определить удельную стоимость 1 кВт установленной мощности для рассматриваемых сетевых ФЭС (табл. 4).

Таблица 4

Определение удельной стоимости рассматриваемых сетевых ФЭС

|

Сетевая ФЭС |

Мощность, кВт |

Стоимость, руб. |

Удельная стоимость 1 кВт ФЭС, руб. |

|

Компании «Хевел» |

|||

|

C5-DH |

15 |

974 990 |

64999,3 |

|

С7 |

25 |

1 480 890 |

59235,6 |

|

С9-DH |

50 |

3 425 690 |

68513,8 |

|

C11 |

80 |

4 547 690 |

56846,1 |

|

Компании «Технолайн» |

|||

|

«Офис-1» |

15 |

740 443 |

49362,9 |

|

«Офис-3» |

30 |

1 760 757 |

58691,9 |

|

«Предприятие-2» |

50 |

2 278 108 |

45562,2 |

|

«Предприятие-3» |

60 |

3 152 722 |

52545,4 |

Рис. 3. Окупаемость капиталовложений за счет экономии затрат на электрическую энергию, произведенную сетевой ФЭС компании «Технолайн» мощностью 50 кВт при стоимости электрической энергии 8 руб. за 1 кВт·ч

Заключение. В ходе проведенного литературного обзора установлено, что на российском рынке имеется достаточное количество сетевых ФЭС установленной мощностью от 1 до 80 кВт. Удельная стоимость 1 кВт установленной мощности сетевых ФЭС составляет от 45 тыс. руб. за 1 кВт («Технолайн», Р = 50 кВт) до 68,5 тыс. руб. за 1 кВт («Хевел», Р = 50 кВт) и может значительно различаться в зависимости от производителя компонентов ФЭС. Сетевые ФЭС, имеющие меньшую удельную стоимость 1 кВт установленной мощности (по сравнению с автономными или гибридными), показывают большую экономическую эффективность.

Для эффективной работы сетевой ФЭС с возможностью микрогенерации к сетям 0,4 кВ, кроме электроприемников сельскохозяйственного предприятия, осуществляющего установку ФЭС, должны быть подключены электроприемники сторонних потребителей электрической энергии для потребления излишков электрической энергии. Сельскохозяй- ственному предприятию необходимо скорректировать суточный график нагрузок и по возможности стараться максимально загружать свою сетевую ФЭС собственными электроприемниками и не допускать превышения отдачи мощности в сеть более 15 кВт.

Экономическая эффективность сетевой ФЭС прямо пропорциональна продолжительности солнечного сияния (которое зависит от района использования) и обратно пропорциональна капиталовложениям. Срок окупаемости сетевой ФЭС прямо пропорционален капиталовложениям и обратно пропорционален выработке электрической энергии и тарифу на электрическую энергию. При тарифе на электрическую энергию в 8 руб. за 1 кВт·ч и при удельной стоимости оборудования сетевой ФЭС 45,6 тыс. руб/кВт минимальный срок окупаемости капиталовложений составит четыре года. При увеличении тарифа на электрическую энергию срок окупаемости уменьшается.