Технико-технологический анализ керамики эпохи поздней бронзы поселения Ордынское-12 (Западная Сибирь)

Автор: Селин Дмитрий Вадимович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 5 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

По результатам исследования состава формовочных масс керамического комплекса поселения позднего бронзового века на юге Западной Сибири Ордынское-12 выделено семь рецептов формовочной массы. Доминирующими являлись имеющие примеси дресвы и органики, а также шамота и органики, которые в сумме составляют более половины от числа исследованных образцов. В отдельную группу включены сосуды с примесью дресвы. О сосуществовании разных групп населения свидетельствует наличие смешанных рецептов. Полученные данные позволяют предполагать, что это поселение является разнокультурным памятником, где сосуществовали и активно взаимодействовали носители как минимум трех различных археологических культур - ирменской, еловской и восточного варианта пахомовской культуры. Контакты с более южными популяциями прослеживаются по наличию единичных привозных изделий, однако импорт еще не стал массовым.

Западная сибирь, поздняя бронза, археология, поселение ордынское-12, керамика, технико-технологический анализ, культурная принадлежность

Короткий адрес: https://sciup.org/147220433

IDR: 147220433 | УДК: 903.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-5-58-69

Текст научной статьи Технико-технологический анализ керамики эпохи поздней бронзы поселения Ордынское-12 (Западная Сибирь)

Новосибирское Приобье в эпоху поздней бронзы являлось транзитной территорией между носителями различных археологических культур южнотаежной и степной зон Западной Сибири. В это время в результате распада андроновской культурно-исторической общности сложился ряд культур, в основе которых прослеживался четкий андроноидный компонент, выраженный в первую очередь в орнаментации керамической посуды. Сформировалась ситуация, когда отдельные сходные орнаментальные мотивы встречались на керамике широкого круга культур, таких как ирменская, позднеирменская, еловская, карасукская, корчажкин-ская, пахомовская, сузгунская, бегазы-дандыбаевская. К такой орнаментике относятся простые ряды разнонаклонных отпечатков штампа, сложные геометрические узоры и пояса, заполненные оттисками штампа. Это значительно затрудняет исследование отдельных памятников и влечет непрекращающиеся дискуссии по проблемам культурной принадлежности, генезиса, хронологии, культурных связей и др. Особняком стоит проблема выделения «смешанных» памятников, когда в рамках одного поселения или могильника выявлялся археологический материал, являвшийся результатом «микса» гончарных традиций различного населения. Для юга Западной Сибири ситуация серьезно осложняется и тем фактом, что в основе широкого круга археологических культур этой территории (ирменской, позднеир-менской, еловской, пахомовской, сузгунской, корчажкинской) лежит андроноидный компонент. Перечисленные обстоятельства придают исследованиям технологии керамического производства особую значимость, позволяющую получить данные, недоступные при анализе только орнамента и формы изделий, что неоднократно подтверждено теоретическими и практическими исследованиями [Бобринский, 1978; Цетлин, 2012; 2017; Мыльникова, 2015].

В истории изучения позднего бронзового века поселение Ордынское-12 занимает особое положение. Памятник, находящийся на левобережье Оби у с. Ордынское Новосибирской области, открыт в 1970 г. Т. Н. Троицкой. В 1974–1975 гг. на нем проведены раскопки В. А. За-хом. Исследовано два (одно полностью и одно частично) подпрямоугольных котлована жилищ. Материал представлен в первую очередь фрагментами керамической посуды [Матвеев, 1993; Зах, 1991; 1997]. Своеобразие обнаруженного керамического комплекса позволило А. В. Матвееву выделить объекты Ордынское-12 и Красный Яр-1 в особую группу памятников, названную ордынским типом и отнести их к доирменскому времени. Основанием для этого послужили стратиграфические наблюдения на поселении Красный Яр-1, где жилище 5 с керамикой ордынского типа было перекрыто зольником, в который врезано жилище 3, содержавшее керамику ирменской культуры [Матвеев, 1993; Зах, 1997]. Исследователем отмечена и синкретичность материала, включающего, помимо андроновского субстрата, компо- ненты других культурных образований, в том числе памятников пахомовского типа [Матвеев, 1993. С. 101].

Это наблюдение позволило О. Н. Корочковой выделить отдельный, пахомовско-ордын-ский, культурно-хронологический пласт и поднять вопрос о большей протяженности территории существования андроноидных культур в восточном направлении [1987; 2009]. По мнению В. А. Заха, керамический комплекс поселения отражает переход от федоровской к ир-менской культуре, при этом автор выделяет изделия, близкие к керамике еловской, карасукской и ирменской культур [1997. С. 57]. Существует альтернативная точка зрения, согласно которой керамический комплекс Ордынского-12 является трансформированным вариантом еловской культуры на более позднем этапе ее существования [Сумин, Титова, 2001].

В связи с указанными обстоятельствами важно дать общую оценку размеров и пропорций различных групп материалов в составе памятников смешанного типа. Поэтому целью работы является технико-технологическая характеристика керамической коллекции эпохи поздней бронзы такого знакового разнокультурного объекта, как поселение Ордынское-12.

Результаты технико-технологического анализа керамики

Определение технологии производства керамики проводилось с использованием специального комплекса методов, таких как микроскопический анализ поверхностей и изломов сосудов, сопоставление выявленных примесей и технологических следов с эталонной базой экспериментальных образцов. Всего при помощи микроскопического анализа изучены образцы от 30 сосудов. Практически все изделия (29 образцов) изготовлены из среднезапесо-ченного ожелезненного глинистого сырья. В одном случае зафиксировано использование как исходного сырья низкозапесоченной неожелезненной глины (рис. 1, 11 , 2). Естественные примеси представлены фракциями бурого железняка (7 образцов), среднего и крупного песка (5 образцов), пластинок слюды (7 образцов), единичных крупных конкреций (3 образца). Бурый железняк по размерности включений в исходном сырье подразделяется на мелкий и средний (2 образца), только крупный (3 образца) и разноразмерный (2 экз.) По степени ока-танности он подразделяется на полностью окатанный (6 образцов) и угловатый (1 образец). Характер естественных примесей, в первую очередь бурого железняка, свидетельствует о существовании традиции предварительной обработки исходного сырья, в результате чего фракции бурого железняка приобретали окатанную форму и дробились на более мелкие частицы. При этом у части образцов зафиксированы только крупные включения бурого железняка, что указывает на отсутствие традиции предварительной обработки глины.

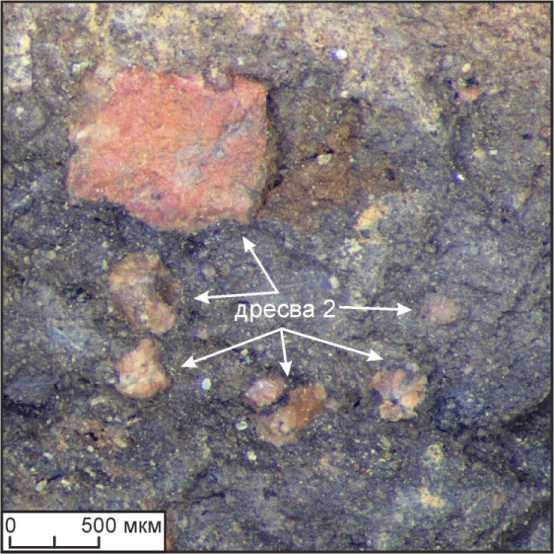

В составе формовочных масс керамики зафиксированы минеральные и органические примеси. К первым относятся добавки шамота и дресвы (рис. 2–5).

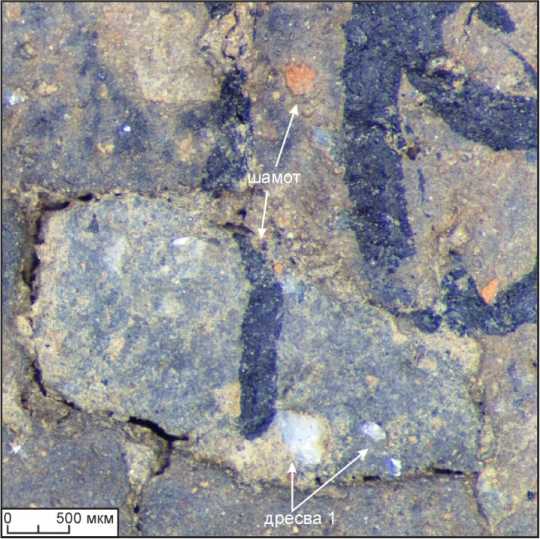

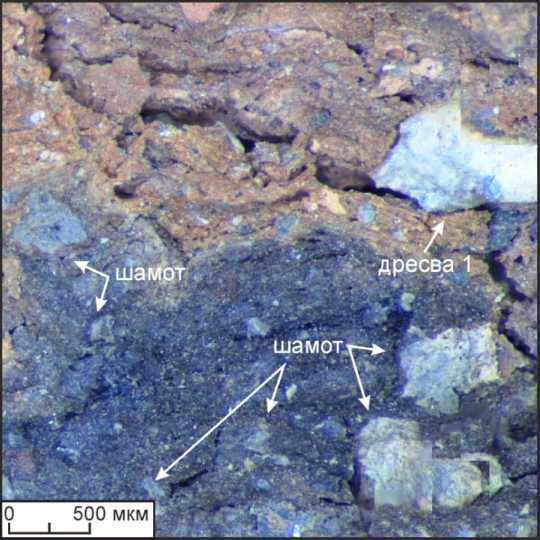

Шамот определен в 11 образцах (рис. 3, 4). Способы калибровки разнообразны и представлены следующими размерными группами: калиброванный мелкий (0,5–0,9 мм) – 1 образец; калиброванный по верхней границе (0,5–1,9 мм) – 5 образцов; калиброванный по нижней границе (≥ 1 мм) – 1 образец; некалиброванный (0,5–5 мм) – 4 образца. Концентрация примеси в исходном сырье составляет: 1 : 4 – 5 образцов; 1 : 5 – 4 образца; 1 : 6 – 2 образца. В двух случаях зафиксирован шамот в шамоте и дресва в шамоте (см. рис. 3), что указывает на устойчивость традиции добавки этих минеральных примесей в формовочную массу.

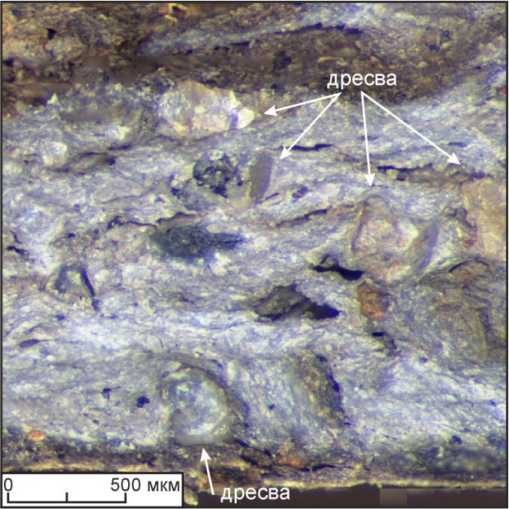

Второй минеральной примесью является дресва, изготовленная из двух минералов – кварцита (20 образцов, рис. 2; 4) и гранита (1 образец, рис. 5). Выходы этих пород встречаются повсеместно на территории Новосибирского Приобья в виде прожилок и развалов глыб [Котельников и др., 2015]. Калибровка дресвы, как и шамота, различна.

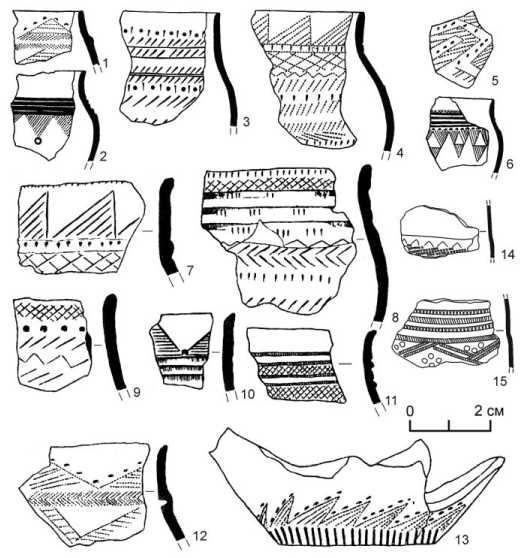

Рис. 1 . Керамика поздней бронзы поселения Ордынское-12: 1 – 6 – по: [Зах, 1997]; 7 – 13 – по: [Матвеев, 1993]

Fig . 1 . Pottery of the Late Bronze Age of the Ordynskoye-12: 1 – 6 – by: [Zakh, 1997]; 7 – 13 – by: [Matveev, 1993]

Рис . 2 (фото). Микрофотография примеси дресвы из кварцита и неожелезненного глинистого сырья в составе формовочной массы

Fig . 2 (photo). Microphotography of admixture of wood and unglazed clay raw materials in the clay paste

Рис . 3 (фото). Микрофотография примеси шамота и дресвы из кварцита в шамоте в составе формовочной массы

Fig. 3 (photo). Microphotography of the admixture of chamotte and wood pulp in the chamotte as part of the clay paste

Рис . 4 (фото). Микрофотография примеси шамота и дресвы из кварцита в составе формовочной массы

Fig . 4 (photo). Microphotography of the admixture of chamotte and wood pulp as part of the clay paste

Рис . 5 (фото). Микрофотография примеси дресвы из гранита в составе формовочной массы

Fig . 5 (photo). Microphotography of a granite impurity from granite in the clay paste

Выделены следующие группы: калиброванная мелкая (0,5–0,9 мм) – 4 образца; калиброванная по верхней границе (0,5–1,9 мм) – 4 образца; калиброванная по нижней границе (≥ 1 мм) – 3 образца; некалиброванная (0,5–5 мм) – 10 образцов. Концентрация примеси следующая: 1 : 3 – 3 образца; 1 : 4 – 7 образцов; 1 : 5 – 7 образцов; 1 : 6 – 2 образца; 1 : 7–8 – 2 образца.

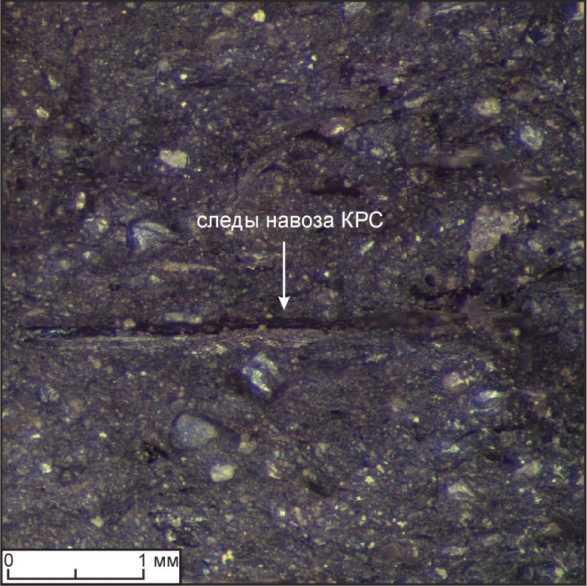

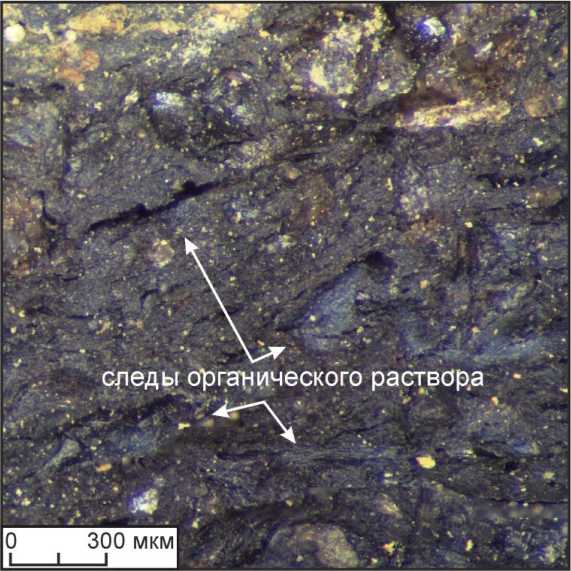

Следы органических примесей зафиксированы в связке с минеральными добавками. Они представлены органическим раствором из навоза жвачных животных, на что указывает наличие в изломе пустот, покрытых черной пленкой и остатков растительности (18 образцов, рис. 6), а также навозом крупного рогатого скота, введенного в формовочную массу в сухом состоянии, на что указывают характерные остатки растительности (5 экз., рис. 7).

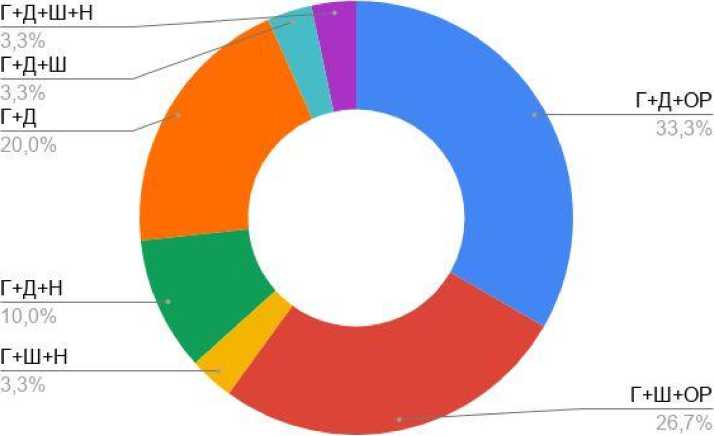

Таким образом, определены семь групп керамики с разными рецептами формовочных масс (рис. 8).

-

1. Глина + дресва (кварцит) + органический раствор – 10 сосудов;

-

2. Глина + шамот + органический раствор – 8 сосудов;

-

3. Глина + шамот + навоз КРС – 1 сосуд;

-

4. Глина + дресва (кварцит) + навоз КРС – 3 сосуда;

-

5. Глина + дресва – 6 сосудов;

-

5.1 Глина + дресва из кварцита – 5 сосудов;

-

5.2 Глина + дресва из гранита – 1 сосуд;

-

-

6. Глина + дресва (кварцит) + шамот – 1 сосуд;

-

7. Глина + дресва (кварцит) + шамот + навоз КРС – 1 сосуд.

Полое тело сосудов изготовлено при помощи лент с боковым наложением (2 образца) и лоскутов (3 образца). В одном случае удалось зафиксировать двухслойный лоскутный на-леп (см. рис. 1, 11 ).

Рис . 6 (фото). Микрофотография навоза КРС в составе формовочной массы

Fig . 6 (photo). Microphotography of cattle manure as part of the clay paste

Рис . 7 (фото). Микрофотография органического раствора в составе формовочной массы

Fig . 7 (photo). Microphotography of an organic solution in the composition of the clay paste

Рис . 8 . Соотношение рецептов формовочных масс на памятнике Ордынское-12:

Г + Д + ОР – глина + дресва (кварцит) + органический раствор

Г + Ш + ОР – глина + шамот + органический раствор

Г + Ш + Н – глина + шамот + навоз КРС

Г + Д + Н – глина + дресва (кварцит) + навоз КРС

Г + Д – глина + дресва

Г + Д + Ш – глина + дресва (кварцит) + шамот

Г + Д + Ш + Н – глина + дресва (кварцит) + шамот + навоз КРС

Fig . 8 . The ratio of clay paste recipes at the Ordynskoe-12:

Г + Д + OР – clay + broken stone (quartzite) + organic solution

Г + Ш + OР – clay + chamotte + organic solution

Г + Ш + Н – clay + chamotte + cattle manure

Г + Д + H – clay + broken stone (quartzite) + cattle manure

Г + Д – clay + broken stone

Г + Д + Ш – clay + broken stone (quartzite) + chamotte

Г + Д + Ш + H – clay + broken stone (quartzite) + chamotte + cattle manure

Обработка поверхности изделий выполнена путем лощения по подсушенной поверхности твердым предметом (6 образцов) или заглаживания влажной поверхности при помощи ткани (5 образцов), твердого предмета, видимо, гребенчатого штампа (5 образцов) и пальцев (1 образец).

Исходное сырье в исследованных образцах в целом однородно и представлено среднеза-песоченными ожелезненными глинами, что может свидетельствовать об отборе материала из разных залежей, но в пределах одного района – на это указывает и сходный состав естественных примесей. Выделяется образец, изготовленный из низкозапесоченного неожелезнен-ного глинистого сырья, представленный в коллекции в единственном экземпляре (см. рис. 1, 11 , 2). Тип исходного сырья в сочетании с составом формовочной массы (редко встречаемый на памятнике рецепт № 4) и способом конструирования полого тела (двухслойный лоскутный налеп) позволяет интерпретировать это изделие как привозное.

Подобное разнообразие рецептов связано, по всей видимости, с сосуществованием на этом поселении нескольких разных культурных групп, изготавливавших посуду по своим гончарным традициям. Так, доминирующими на памятнике являются рецепты № 1 и 2, которые в сумме составляют более половины исследованных образцов (18 экз.). Отдельную группу составляют образцы с рецептом № 5 (6 экз.). В пользу предположения о сосуществовании групп населения с разными приемами составления формовочных масс свидетельствует наличие смешанных рецептов № 6 и 7, где как искусственная примесь одновременно использовались дресва и шамот.

Рецепт с примесью дресвы и органического раствора известен в гончарстве ирменской культуры и встречается на таком памятнике, как Чекист. Однако для этой культурной группы характерны рецепты и с шамотом [Мыльникова, 2015]. Примесь дресвы совместно с органикой широко распространена в керамике еловской культуры, где она зафиксирована как самостоятельная примесь, так и в связке с шамотом [Титова, Борисов, 2004]. Наличие рецептов с дресвой, но без органических примесей, находит аналогии в гончарстве бегазы-данды-баевской культуры. Особенно интересен в этом контексте случай обнаружения дресвы из обожженного гранита, в то время как во всех остальных образцах она получена из дробленого кварцита. Использование гранитоидов в качестве сырья для получения дресвы характерно для вышеназванной культурной группы [Ломан, 2015. С. 74; Папин и др., 2015. С. 134]. Рецепт с примесью шамота и органического раствора характерен для гончарной технологии населения пахомовской культуры Тоболо-Иртышского междуречья [Илюшина, 2015] и ее восточного варианта в Барабинской лесостепи.

Заключение

По результатам технико-технологического анализа керамики поселения Ордынское-12 можно выделить несколько гончарных традиций у его обитателей.

К первой относится группа, изготавливавшая посуду по рецепту № 2 и связанная, по всей видимости, с восточным вариантом пахомовской культуры. На наличие керамики, вызывающей ассоциации с пахомовской культурой, исследователи указывали неоднократно [Корочкова, 1987; 2009; Матвеев, 1993; Зах, 1997]. В пользу этого свидетельствует не только технология изготовления керамик, но и наличие некоторых специфичных орнаментальных мотивов, характерных для пахомовских изделий, - желобки с насечками, «бахрома», оконту-ривающая геометрические фигуры и меандры, ряды оттисков уголком штампа (см. рис. 1, 1, 5, 12, 13, 15 ).

Ко второй группе принадлежат рецепты с дресвой и органикой (№ 1 и 4), относящиеся, по всей видимости, к еловской и ирменской культурам. Небольшую группу составляют изделия, технологически близкие к бегазы-дандыбаевской группе, на что указывает наличие грани-тоидов в качестве сырья для дресвы. Кроме того, на памятнике зафиксировано наличие привозной посуды (см. рис. 2, 11 ), что четко фиксируется по использованию нетипичного для памятника исходного сырья (неожелезненная слабозапесоченная глина) и способа конструирования полого тела (двухслойный лоскутный налеп).

Таким образом, поселение Ордынское-12 представляет собой разнокультурный памятник, на территории которого сосуществовали и активно взаимодействовали носители как минимум трех различных археологических культур - ирменской, еловской и восточного варианта пахомовской культуры. Контакты с более южными популяциями прослеживаются по наличию единичных привозных изделий, однако, судя по всему, импорт еще не был массовым явлением, каким он являлся в последующее переходное время от бронзы к раннему железному веку [Молодин, Нескоров, 1992; Молодин и др., 2017; Удодов, 1994]. Нет оснований подтвердить и тезис о том, что керамика памятника является трансформированным вариантом еловской культуры, так как и в орнаментации посуды, и в технологии изготовления четко фиксируются элементы, свойственные не только этой культурной группе.

Received

12.03.2020

Список литературы Технико-технологический анализ керамики эпохи поздней бронзы поселения Ордынское-12 (Западная Сибирь)

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

- Зах В. А. Ордынское-12 памятник переходного типа от андроновской культуры к ирменской // Источники по этнокультурной истории Западной Сибири. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1991. С. 64-73.

- Зах В. А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам Изылинского археологического микро-района). Новосибирск: Наука, 1997. 132 с.

- Илюшина В. В. Гончарное производство населения пахомовской культуры Нижнего Притоболья // Человек и Север: антропология, археология, экология. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2015. С. 143-147.

- Корочкова О. Н. Предтаежное и южнотаежное Тоболо-Иртышье в эпоху поздней бронзы: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.: [б. и.], 1987. 26 с.