Технико-технологическое обоснование обеззараживания жидкого навоза животноводческих предприятий на основе ресурсосбережения

Автор: Бондаренко А.М., Качанова Л.С., Головко А.Н., Челбин С.М.

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса

Статья в выпуске: 4 (68), 2024 года.

Бесплатный доступ

Продовольственная безопасность государства заключается в обеспечении населения продовольствием. Основным источником питания в Российской Федерации является слаженная работа двух базовых отраслей АПК - растениеводства и животноводства. При функционировании животноводческих предприятий различной мощности проблемными вопросами являются накопление, хранение навоза различной консистенции и производство органических удобрений. Основным элементом очистки жидкого навоза является его обеззараживание. Существующие методы обеззараживания являются дорогостоящими и малоэффективными, основываются на экстенсивных методах путем аэробного обеззараживания в прудах-накопителях в течение 12 месяцев. В настоящее время более 30% поголовья животных содержатся на фермах и комплексах на щелевых полах с получением больших объемов жидкого навоза влажностью более 93%. В процессе перехода животноводческих предприятий на ресурсосбережение наиболее рациональным является применение для этих целей возобновляемых источников энергии. Целью работы является совершенствование технико-технологических приемов обеззараживания жидкого навоза на основе ресурсосбережения. Нами разработано устройство ускоренного обеззараживания жидкого навоза на основе использования ветроротора Савониуса. В работе представлены блок-схема функционирования животноводческого предприятия ресурсосберегающей направленности в системе замкнутого цикла производства продукции, технологическая схема устройства ускоренного обеззараживания жидкого навоза и функциональная схема устройства. Принцип действия ветроротора основывается на обеспечении перемешивания слоев навозной массы и насыщении её кислородом из атмосферы путем использования энергии ветра, что приводит к её аэробному обеззараживанию. Перемещение платформы с установленным оборудованием по площади пруда-накопителя управляется дистанционно посредством командного механизма. Выявлены конструктивные и режимные параметры, влияющие на работу установки, основными из которых являются форма ветроротора, его площадь, форма и количество лопастей для перемешивания локальных объемов жидкого навоза, частота вращения вала ветроротора Савониуса.

Очистка навоза, обеззараживание, ресурсосбережение, органическое животноводство, ветроротор савониуса

Короткий адрес: https://sciup.org/140309023

IDR: 140309023 | УДК: 631.863.1 | DOI: 10.55618/20756704_2024_17_4_48-58

Текст научной статьи Технико-технологическое обоснование обеззараживания жидкого навоза животноводческих предприятий на основе ресурсосбережения

Введение. Сохранение и наращивание продовольственного потенциала Российской Федерации основывается на совершенствовании технологических процессов в агропромышленном комплексе. Основными отраслями АПК яв- ляются растениеводство и животноводство, которые связаны между собой функционально через системы кормопроизводства и производства органических удобрений, необходимых для воспроизводства почвенных ресурсов [1, 4–7].

Реализация концепции органического животноводства предусматривает перевод предприятий на ресурсосберегающую основу [8–10]. В данном контексте под ресурсосбережением животноводческих предприятий (свиноводческих, КРС) понимается оптимизация ряда технологических операций с наименьшими ресурсными и энергетическими затратами. В первую очередь это касается кормовой базы. Для этого животноводческое предприятие должно функционировать в системе замкнутого цикла производства продукции: иметь собственную кормовую базу, соизмеримую в потребности в кормах имеющегося поголовья [11]. Производство кормов осуществляется на землях, принадлежащих животноводческому предприятию. Площади полей (Fполя) выбираются в зависимости от поголовья животных (Nгол) и рациона их кормления (РК), т.е. F поля = j(Nгол, РК).

Целью исследования является совершенствование технико-технологических приемов обеззараживания жидкого навоза на основе ресурсосбережения.

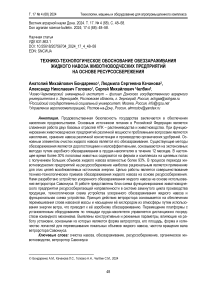

N гол – поголовье животных; ТС – технологии содержания животных; V к – потребное количество кормов; С – солома на подстилку; РК – рацион кормления; V н – объем навоза; W н – влажность;

КОУ – высококачественные органические удобрения; ТКОУ – твердые концентрированные органические удобрения; ЖКОУ – жидкие концентрированные органические удобрения; V ТКОУ – объемы производимых твердых КОУ; V ЖКОУ – объемы производимых жидких КОУ; ОП – озимая пшеница; Я – ячмень;

К/с – кукуруза на силос; С – сено; ЭЗ – эксплуатационные затраты; Д – доход Рисунок 1 – Блок-схема функционирования животноводческого предприятия ресурсосберегающей направленности в системе замкнутого цикла производства продукции N liv – livestock; ABT – animal breeding technology; V a – required amount of feed; S – straw for bedding;

FR – feeding ration; V m – manure volume; H m – humidity; CОF – high-quality concentrated organic fertilizers; SCOF – solid concentrated organic fertilizers; LCOF – liquid concentrated organic fertilizers; V ТКОУ – volumes of produced solid concentrated organic fertilizers; V lcof – volumes of produced liquid concentrated organic fertilizers; WW – winter wheat; B – barley; S/с – silage corn; S – straw;

OC – operating costs; I – income

Figure 1 – Block diagram of the operation of a resource-saving livestock enterprise in a closed cycle of production

Материалы и методы исследования . Блок-схема функционирования животноводческого предприятия ресурсосберегающей направленности в системе замкнутого цикла производства продукции показана на рисунке 1.

Схема функционирования животноводческого предприятия включает в себя пять основных блоков. Блок І включает в себя входные факторы: поголовье животных (N гол ); технологии содержания животных (ТС); потребное количество кормов (V к ), соломы на подстилку (С), корма из блока ІV для составления рациона кормления (РК). Выходными параметрами блока І являются производимые мясо (Мясо), молоко (Молоко), другие продукты, а также объемы навоза ( V н ) различной влажности ( W н ).

Блок ІІ включает участок переработки навоза в высококачественные органические удобрения (КОУ) в твердом (ТКОУ) и жидком (ЖКОУ) виде. Входными параметрами блока ІІ являются ( V н ) и ( W н ). Выходными параметрами блока ІІ являются объемы производимых твердых КОУ ( V ТКОУ ) и жидких КОУ ( V ЖКОУ ), требуемое количество которых подается в блок ІІІ (растениеводческие поля), где, согласно рациону кормления животных, выращиваются озимая пшеница (ОП), ячмень (Я), кукуруза на силос (К/с), сено (С) и другие культуры, которые поступают в блок ІV, а произведенная солома подается в блок І.

Выращенная в блоке ІV продукция подается в блок І в виде составленного рациона кормления животных. Излишки произведенных КОУ и выращенных сельскохозяйственных культур подаются в блок V для последующей реализации сторонним потребителям.

Критериями оптимизации данной технологии являются минимум эксплуа- тационных затрат (ЭЗ→ min), максимум дохода (Д → max).

Преимуществами данной схемы функционирования животноводческого предприятия являются: собственная кормовая база; минимизация эксплуатационных затрат; рост дохода предприятия.

Полученный доход позволяет животноводческому предприятию внедрять современные ресурсосберегающие технологии для его эффективного функционирования.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ работы животноводческих предприятий Ростовской области показал, что одной из затратных операций является оплата штрафов, накладываемых надзорными органами за нарушение санитарно-эпидемических норм в местах накопления, хранения навоза и производства органических удобрений. Это связано, в первую очередь, с несоответствием операций накопления, хранения навоза и последующего его использования в качестве органического удобрения требованиям Федерального закона 248-ФЗ [2]. Причиной, как правило, является недостаток специально оборудованных сооружений (навозохранилищ) для хранения, обработки, переработки органической продукции и отсутствие ресурсосберегающих технологий производства высококачественных органических удобрений [3, 4, 12, 13].

На фермах КРС с поголовьем 50 и более дойных коров принята, как правило, технология содержания животных без применения подстилки [3]. Удаление навоза производится с применением гидросмыва, что приводит к получению жидкого навоза влажностью от 92,5 до 94,0%. Наиболее распространенным вариантом переработки жидкого навоза яв- ляется подача его в одну из секций при-фермского навозохранилища, где происходит его естественное обеззараживание путем выдерживания его в течение 12 месяцев [4, 14, 15].

Недостатком данной технологии является длительный срок обеззараживания навоза, строительство секций навозохранилища, рассчитанных на накопление годовых объемов жидкого навоза, что является затратным мероприятием.

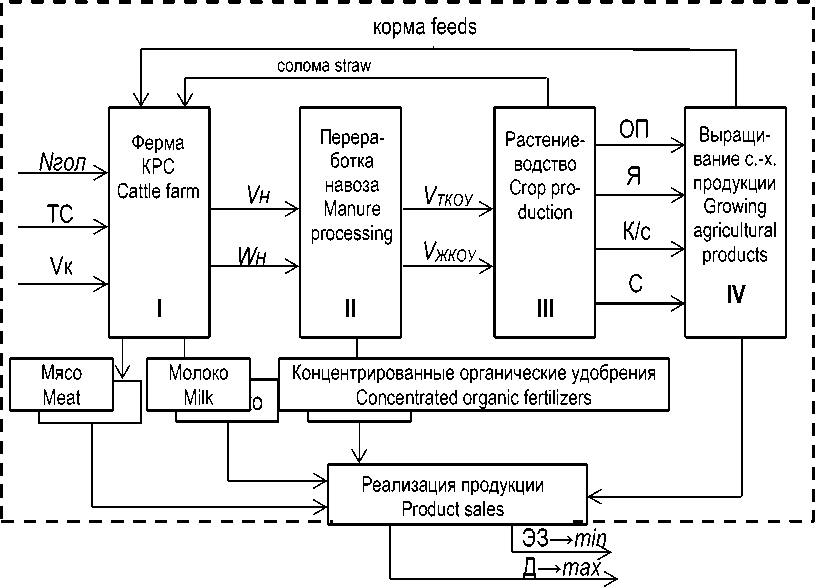

Для устранения указанных недостатков предлагается устройство ускоренного обеззараживания жидкого навоза, которое обеспечивает перемешивание разделенных его слоев, таких как корка, осветленная жидкость и осадок, а также способствует его аэробному окислению за счет насыщения воздухом из атмосферы по всему объему навозохранилища (рисунок 2).

Интенсификация процесса обеззараживания жидкого навоза предлагаемым способом позволит снизить на 30% эксплуатационные затраты, связанные со строительством секционных полевых навозохранилищ.

Решение поставленной задачи в предлагаемом устройстве достигается путем преобразования энергии ветра в механическую энергию для перемешивания жидкого навоза, что позволяет равномерно окислять жидкий навоз по всему объему навозохранилища кислородом, находящимся в окружающем воздухе ( патент на изобретение RU 2732478 Cl). В устройстве используется принцип работы ветроротора Савониуса (Ветроэлектрические станции / В.Н. Андрианов, Д.Н. Быстрицкий, К.П. Вашкевич, В.Р. Секторов; под ред. В.Н. Андрианова. Москва: Госэнергоиздат, 1960. 320 с.).

Принцип работы устройства заключается в следующем. Ветроротор Саво-ниуса с вертикальной осью вращения, расположенный на плавучей платформе, под действием энергии ветра вращает механически соединенный с ним вал с рядами лопастей и крестовиной на конце, с закрепленными на её концах отрезками металлических тросов, который помещен в жидкий навоз.

При вращении вала лопасти обеспечивают подъем жидкого навоза из нижних слоев к поверхности, разрушение корки на поверхности, что способствует его равномерному перемешиванию и увеличивает скорость окисления, а тросы обеспечивают перемешивание средних слоев с осевшим осадком.

Ветроротор Савониуса вращается при скорости ветра от 3 м/с. Указанная скорость ветра наблюдается в любых широтах при положительных температурах окружающего воздуха.

Устройство содержит (рисунок 2) корпус платформы 1 с расположенными под ней элементами 2, обеспечивающими поддержание платформы над поверхностью жидкого навоза, ветроротор Савониуса 6, закрепленный на валу 4, жестко соединенном с лопастями 5 и крестовиной 6 с зафиксированными на ее концах отрезками металлического троса 7, свободное вращение которого обеспечивается снизу опорным подшипником 3 и поддерживающим подшипником 8, а также руль направления движения платформы 9, закрепленный на валу 10, изменение угла которого обеспечивается тягой 11, управляемой командным механизмом хода 12, вращающимся на опорном подшипнике 14, закрепленном на подставке 13.

Рисунок 2 – Технологическая схема устройства ускоренного обеззараживания жидкого навоза Figure 2 – Technological scheme of the device for accelerated disinfection of liquid manure

Предлагаемое устройство ускоренного обеззараживания жидкого навоза позволяет ускорить процесс аэробного окисления жидкого навоза с помощью возобновляемого источника энергии – энергии ветра, что обеспечивает энергосбережение, способствует снижению загрязнения органическими отходами жи- вотноводства окружающей среды и позволяет получить высококачественное органическое удобрение.

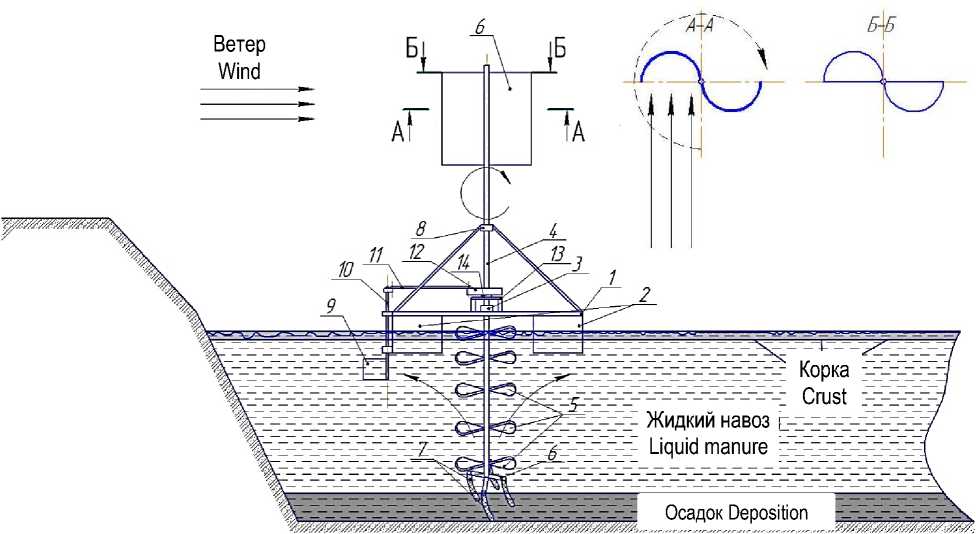

Функциональная схема устройства представлена на рисунке 3 и включает в себя три блока: платформу с системой управления, ветроротор, перемешивающее устройство.

СО→ max

КП – конструктивные параметры; ЖН – жидкий навоз;

СУД – система управления движением; СВ – скорость ветра; РП – режимные параметры; Рисунок 3 – Функциональная схема устройства ускоренного обеззараживания жидкого навоза DP – design parameters; LM – liquid manure;

TCS – traffic control system; WS – wind speed; OP – operating parameters

Figure 3 – Functional diagram of the device for accelerated disinfection of liquid manure

Первый блок представляет несущую платформу с системой управления процессом перемещения по площади навозохранилища. Входными факторами являются конструктивные параметры (КП), основные из которых – геометрические размеры платформы; площадь «зеркала» распределения жидкого навоза (ЖН), система управления движением (СУД).

Второй блок представляет ветроро-тор, установленный в верхней части несущей платформы. Входными факторами являются конструктивные параметры (КП) 1 , режимные параметры (РП). Внешним неуправляемым фактором является скорость ветра (СВ).

Третий блок включает перемешивающее устройство, расположенное в нижней части несущей платформы. Входными факторами являются конструктивные параметры устройства перемешивания (КП) 2 и режимные параметры (РП) 1 .

Критерием работы устройства является степень ускоренного обеззараживания (СО → max), что приводит к минимизации экологического ущерба в местах нахождения навозохранилища.

Все три блока взаимосвязаны между собой и представляют единый механизм. Основными конструктивными параметрами ветроротора ((КП) 1 являются его кривизна и площадь поверхностей (рисунок 2), а режимным параметром (РП) – частота вращения вала ротора.

Основными конструктивными параметрами перемешивающего устройства (КП) 2 являются глубина зоны перемешивания, количество лопастей с отрезками металлического троса (рисунок 2), а режимными параметрами (РП) 1 – частота вращения вала ротора и углы наклона лопастей относительно горизонта навозохранилища.

Для определения режимных и конструктивных параметров устройства ускоренного обеззараживания жидкого навоза на животноводческих предприятиях ресурсосберегающей направленности требуется провести исследования, учитывающие физико-механические свойства жидкого навоза (в первую очередь – влажность и плотность), а также скорости ветра, влияющие на конфигурацию лопаток ветроротора и скорость вращения его вала, обеспечивающую перемешивание слоев навозной массы.

Выводы. 1. Основным техникотехнологическим аспектом обеззараживания жидкого навоза является сокращение сроков проведения данной операции путем разработки устройства, работающего на принципе использования возобновляемых источников энергии, одним из которых является ветер.

-

2. Для ускоренного обеззараживания жидкого навоза предлагается использовать ветроротор Савониуса, установленный на подвижной платформе, управляемое перемещение которой по площади навозохранилища жидкого навоза позволит, используя скорость ветра, вращать вал с лопатками, обеспечивающими перемешивание по вертикали и горизонтали слоев навозной массы и насыщение её кислородом из атмосферы, что приводит к её аэробному обеззараживанию.

-

3. На основе разработанной функциональной схемы выявлены конструктивные и режимные параметры ветроро-тора Савониуса: форма лопастей ветро-ротора, его площадь, количество лопастей для перемешивания локальных объемов жидкого навоза, частота вращения вала ветроротора. Определение указанных параметров в процессе последующих экспериментов позволит создать устройство, обеспечивающее обеззара-

- живание жидкого навоза в короткие сроки, что снизит антропогенное воздействие на окружающую среду и повысит эффективность функционирования животноводческих предприятий за счет снижения затрат на строительство навозохранилищ до 30%.

Список литературы Технико-технологическое обоснование обеззараживания жидкого навоза животноводческих предприятий на основе ресурсосбережения

- Санду И.С., Полухин А.А. Технико-технологическая модернизация сельского хозяйства России // Экономика сельского хозяйства России. 2014. № 1. С. 5–8. EDN: SBEHPJ.

- Федеральный закон № 248-ФЗ от 14 июля 2022 «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody= &firstDoc=1&lastDoc=1&nd=603153514. (дата обращения 12.09.2024).

- Еськов А.И., Новиков М.Н., Лукин С.М. [и др.]. Справочная книга по производству и применению органических удобрений: монография. Владимир: Российская академия сельскохозяйственных наук, 2001. 495 с. EDN: VMJDDL.

- Бондаренко А.М., Качанова Л.С. Технологии и технические средства производства и применения органических удобрений / Министерство сельского хозяйства РФ; Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. 224 с. ISBN: 978-5-91833-165-1. EDN: KPTEVI.

- Кудряшов В.Л. Переработка бесподсти-лочного свиного навоза в кормовые добавки, топливо и концентрированные органические удобрения с применением мембран / В.Л. Кудряшов // Эффективное животноводство. 2017. № 7 (137). С. 26–31. EDN: ZITUWP.

- Путиенко К.Н. Способ переработки и утилизации навоза // Проблемы и перспективы инновационного развития агротехнологий: материалы XX Международной научно-производственной конференции, Белгород, 23–25 мая 2016 года. Т. 2. Белгород: Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, 2016. С. 73–74. EDN: XDALRF.

- Фиапшев Б.А., Дышоков Т.Р. Биотехнологическая переработка жидкого навоза // Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная безопасность: материалы Х Международной научно-практической конференции, посвященной памяти Заслуженного деятеля науки РФ, КБР, Республики Адыгея, профессора Б.Х. Фиапшева, Нальчик, 22 марта 2024 года. Нальчик: Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова, 2024. С. 151–154. EDN: WTRUGT.

- Брюханов А.Ю., Васильев Э.В., Шала-вина Е.В. Методы определения характеристик навоза и помета: монография. Санкт-Петербург: Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», 2023. 208 с. ISBN: 978-5-88890-110-6. EDN: RDEQTX.

- Шалавина Е.В., Васильев Э.В. Алгоритм принятия решений при выборе машинных технологий биоконверсии отходов животноводства // Вестник АПК Ставрополья. 2015. № 1 (17). С. 366–370. EDN: TXGFCT.

- Брюханов А.Ю., Шалавина Е.В., Васильев Э.В. Методика расчетов комбинированной ресурсосберегающей системы навозоудаления на свиноводческих комплексах // Аграрная наука. 2022. № 10. С. 136–142. DOI: 10.32634/ 0869-8155-2022-363-10-136-142. EDN: HWVPTA.

- Сазонов А.В., Терентьев Ю.Н., Сыр-чина Н.В., Ашихмина Т.Я., Козвонин В.А. Производство биоорганоминеральных удобрений как направление реализации безотходных техноло-гий в свиноводстве // Теоретическая и приклад-ная экология. 2017. № 3. С. 85–90. EDN: YMAJLW.

- Губейдуллин Х.Х., Шигапов И.И., Панин А.И., Поросятников А.В., Лукоянчев С.С. Технологии и технические средства для очистки сточных вод // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2015. № 2 (356). С. 121–126. EDN: TXJGDT.

- Гордеев В.В., Миронова Т.Ю. Сравнительная оценка технологий утилизации навозосодержащих стоков доильного зала // Агроинженерия. 2020. № 6 (100). С. 59–65. DOI: 10.26897/2687-1149-2020-6-59-65. EDN: CIIRRA.

- Миронова Т.Ю. Определение количества навозосодержащих стоков доильных залов и площади теплицы для их утилизации // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2019. № 54. С. 147–151. DOI: 10.24411/2078-1318-2019-11147. EDN: ZXZLOX.

- Домашенко Ю.Е. Проблемы и перспективы использования сточных вод для орошения: монография. Новочеркасск: Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации, 2017. 212 с. ISBN: 978-5-906993-01-4. EDN: YQYCFH.