Технико-типологический анализ керамики неолитической культуры анъанси Северного Китая

Автор: Гирченко Е.А., Нестеров С.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

В рамках реализации проекта по изучению истоков формирования урильской культуры Приамурья авторами в сентябре 2018г. были проведены исследования керамики неолитической культуры Анъанси северо-востока Китая, имеющие своей целью анализ технико-типологических характеристик материала по методике изучения гончарных технологий, разработанной А.А. Бобринским. Данный историко-культурный подход впервые используется для данной территории. Выявлены два типа керамического материала - ранний и поздний (соответствующий среднему-позднему этапу культуры). На обоих этапах использовались местные глины и илы, в тесто добавлялись песок и фрагменты раковин. Выявлена типология сосудов, орнаментация, способы формования начина и полого тела, технология обжига, характерные для каждого из этапов. На среднем-позднем этапе появляется налепная зооморфная скульптура.

Неолит, северный китай, гончарное производство, обжиг, технико-типологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145036

IDR: 145145036 | УДК: 903.02 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.060-063

Текст научной статьи Технико-типологический анализ керамики неолитической культуры анъанси Северного Китая

В конце XIX в. в связи со строительством северной ветви железной дороги на восточном берегу р. Нэньцзян (Нонни) был основан новый транспортный узел – деревня Анъанси на несколько десятков дворов. Первые раскопки были проведены в 1930 г., когда эпонимный памятник был открыт археологом Лян Сыюном, предположившим, что обнаруженные в могильнике микролиты, изготовленные методом мелкоотжимной ретуши, относятся к неолитической эпохе [Лян Сыюн, 2013]. К исследованию материалов Анъанси привлекались и русские специалисты [Лукашкин, 1934].

Раскопки вокруг Анъанси проводились в 1960-е и 1970-е гг. Антропологом Цзя Ланьпо были открыты крупнейшие опорные памятники культуры – Уфу A-E, Могучи, Эласу, Хунциин, Наньган, Синьхэ и др. Все указанные объекты расположены на холмах высотой 3–6 м, расстояние между ними составляет 1–2 км. Общая исследованная площадь ареала культуры Анъанси составляет 623 км2 и захватывает уезды Нэньцзян, Нэхэ, Фуюй и городской округ Цицикар провинции Хэйлунцзян КНР. Нами установлено, что 7 500 л.н. русло р. Нэньцзян пролегало примерно в 2–3 км от стоянок Тэнцзяган,

Синьхэ, Лотошань, Наньшань и др. Об этом свидетельствует современная болотистая местность и мелководье. В 1980-е гг. наиболее крупным открытием региона стал могильник Тэнцзяган с 30 захоронениями и 3 жилищами. Неолитический культурный горизонт открывался на глубине 1,7 м от современной поверхности [Синь Цзянь, 2002, с. 3–5].

На данный момент культура разделяется на ранний, средний и поздний периоды. В основе деления на периоды лежит каменный инвентарь. Керамика достаточно единообразна, выделяются ранний и поздний типы (соответствующие среднему–позд-нему периоду культуры). Наиболее ранние 14С даты (по углю) нижнего слоя памятника Тэнцзяган – 7 570 ± 85, среднего – 6 800 ± 85, наиболее поздние – 4 800 ± 85 л.н. [Чжао Биньфу, 2013, с. 20–21], что позволяет датировать культуру серединой VII – второй половиной IV тыс. до н. э. (калиброванные значения, ±2σ).

Типичные жилища представляют собой полуземлянки, реже встречаются наземные строения. Полуземлянки в плане имеют форму квадрата или прямоугольника со скругленными углами. Вход представляет собой коридор длиной 3–5 м, которая зависела от размеров жилища. Большинство построек имело размеры 4 × 4 м, глубина котлована составляла 1 м. В середине жилища друг напротив друга на расстоянии 1,5 м, как правило, располагались два столба диаметром около 20 см. Между ними находился очаг, вокруг которого найдены фрагменты керамики, каменные и костяные орудия, а также кости животных, рыб и раковины моллюсков.

Предметы из камня – халцедона, нефрита, агата – представлены микролитами, наконечниками стрел, скребками, проколками, теслами, остроконечниками, изготовленными методом отжимной ретуши, оббивки и шлифовки. Костяные изделия – гарпуны, шилья, наконечники стрел и копий. На поселениях найдены кости собак и свиней. Специальных исследований, посвященных технико-технологическим характеристикам гончарства культуры, крайне мало. Поселенческая керамика редко представлена целыми образцами, в основном это находки отдельных фрагментов, часто подъемный материал. Ранняя лепная керамика довольно массивная и грубая, часто плохо обожженна, в сравнении с материалами синхронных культур Южной и Западной Маньчжурии. Её стенки имеют различную толщину и украшены простым орнаментом [Синь Цзянь, 2002, с. 45–46].

В сентябре 2018 г. в рамках работы по изучению истоков формирования урильской культуры Приамурья авторами была предпринята работа по реконструкции доступных для анализа ступеней кера- мического производства культуры Анъанси на основе методики изучения гончарных технологий, разработанной А.А. Бобринским [Бобринский, 1978]. Данный историко-культурный подход предполагает применение бинокулярной микроскопии, физического моделирования [Цетлин, 2012]. Для данной территории использован впервые. Нами были реконструированы следующие стадии гончарного производства: отбор исходного сырья, обработка исходного сырья, составление формовочной массы, конструирование начина и полого тела сосуда, придание сосуду формы, механическая обработка поверхностей.

На раннем этапе культуры Анъанси керамики достаточно мало, все находки фрагментарны. Использовались местные речные и озерные илы, глина не отмучивалась, добавлялся песок в качестве наполнителя, иногда встречаются фрагменты раковины и зерна кварца. Форма простая и единообразная, поэтому типология сосудов достаточно условна – горшки, миски, блюда. Горшки имеют баночную форму c широким круглым туловом и плоским дном, слабо профилированы. Венчик слегка отогнут, часто оформлен зубчиками.

Выделены четыре категории материала: серобурая керамика без очевидных искусственных примесей, желтовато-коричневая керамика без примесей, серая керамика с добавлением раковины, серая без примесей. Серо-бурая керамика, в основном, неорнаментированная, редкая орнаментация представлена вдавлениями ногтя, отступающей палочкой, рядами налепов. Желтовато-коричневая характеризуется невысоким обжигом, середина слома черепка серая. Кроме известных для предыдущей группы орнаментов, характеризуется также выпуклым тонким налепным валиком, струнным орнаментом. Серая керамика без примесей характеризуется налепными элементами и рядами вытянутых вдавлений. У серой керамики с примесью раковины встречается орнаментация струнным орнаментом, рядами ногтевых вдавлений, налепными элементами различных конфигураций. Температура обжига невысокая, что подтверждается разным цветом поверхности и середины черепка. Технико-типологический анализ показывает, что формование сосуда производилось методами емкостного или емкостно-донного начина, изготовленного либо спиральным налепом из жгутов на основу в виде круглой лепешки, либо посредством жгутов, образующих как стенки, так и днище, последовательными на-лепами по спирали. Поверхность выбивалась плоской лопаткой. Керамика лепная с невыверенными стенками, с отпечатками пальцев и следами заглаживания плоским предметом. Цвет неоднородный, структура черепка рыхлая, что свидетельствует

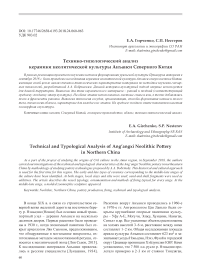

Рис. 1 . Фрагменты керамики Анъанси из сборов с поверхности памятников. Средний–поздний период (по: [Лу-кашкин, 2013, с. 145]).

о неравномерном низкотемпературном обжиге в костре. Следы копоти присутствуют на днище сосуда и отсутствуют у венчика.

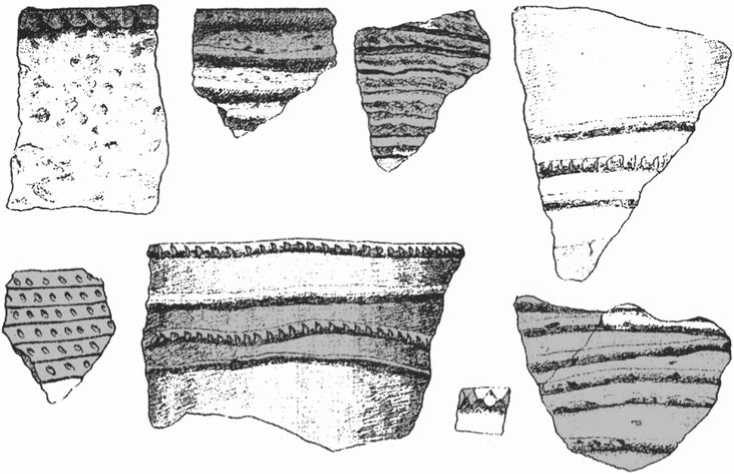

На среднем и позднем этапах культуры Анъанси усовершенствовалась не только технологии обработки камня, но и гончарство, что в первую очередь отражено в значительном увеличении количества производимой продукции. Керамика становится более вариативной (рис. 1). Совершается переход от низкотемпературного обжига в открытом огне к появлению гончарных печей. Наиболее знаменитой находкой является фрагмент венчика и стенки сосуда с налепной фигурой хищной птицы, изображенной с распростертыми в полете крыльями (рис. 2). Голова у фигурки отсутствует, птица полностью покрыта орнаментом, имитирующим перья. Эта находка была обнаружена в 1988 г. на памятни- ке Тэнцзяганцзы. Фигурка сделана также из местных глин, при ее изготовлении добавлялись частицы раковины. Китайские археологи соотносят ее с чайкой, часто встречающейся на реках северо-востока Китая [Синь Цзянь, 2002, с. 49]. Это не единственная находка, представляющая собой зооморфную скульптуру. Глиняная лягушка была найдена в 1995 г. в районе г. Цицикар на памятнике Тумукэ. Она изготовлена из желтовато-бурой местной глины, изображена сидящей с высоко поднятой головой. У фигурки широкое и устойчивое основание, на спинке – едва заметный орнамент.

Керамика стала изготавливаться из хорошо отмученного теста. При петрографическом анализе установлены примеси мелкозернистого песка, фрагментов раковин, золы, пустоты, характерных для органических добавок, слюда.

Рис. 2 . Скульптура птицы на фрагменте керамического сосуда. Средний–поздний период культуры Анъанси (по: [Синь Цзянь, 2002, с. 49]).

По суда серо-бурая, желтовато-коричневого цвета. В тесто добавлялись измельченные раковины, мелко- и крупнозернистый песок. Выделяются горшки, миски, блюда, чаши, кувшины, бокалы, сосуды на поддоне, на ножке и пряслица. Большие сосуды известны из могильников. Это горшки с широким устьем и отогнутым венчиком, диаметром дна от 72 до 98 см. На позднем этапе к вышеперечисленным формам добавились триподы и подставки под остродонные сосуды.

Формовка емкостей также производилось жгутовым или иногда ленточным способом, большие сосуды создавались по частям. Поверхность шлифовалась, что позволило получить довольно тонкие стенки. Для позднего периода характерна орнаментация рядами ногтевых вдавлений, несколькими рядами выпуклых линий, налепными элементами, отступающей палочкой, зооморфным изображением. Появляется красный ангоб. Температура обжига могла доходить до 800–900 оС. Поскольку в печах температуры сохранялись достаточно стабильными, стенки сосуда пропекались полностью, и на-лепные элементы хорошо прикреплялись.

Культура Анъанси до статочно протяженная по времени и по территории. Она завершает эпоху камня на северо-востоке Китая. Во многих памятниках эпохи бронзы, таких как Байцзиньбао, Эр-кэцян, Халахай, присутствуют элементы культуры Анъанси, которые после переселения, например, части населения культуры Байцзиньбао в составе протоурильского этнокультурного конгломерата в Приамурье нашли отражение при формировании урильской культуры раннего железного века [Гребенщиков, Деревянко, 2001, с. 92].

Работа выполнена в рамках РФФИ (проект № 16-01-00203-ОГН).

Список литературы Технико-типологический анализ керамики неолитической культуры анъанси Северного Китая

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. - М.: Наука, 1978. - 275 с.

- Гребенщиков А.В., Деревянко Е.И. Гончарство древних племен Приамурья (начало эпохи раннего железа). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. - 120 с.

- Лукашкин С.А. Бэймань синьшици шидай вэньхуа чжи синь цайляо (Новые материалы неолитических культур северной Маньчжурии) // Чжунго дичжи сюэхуэй чжи (Записки географического общества Китая). 1931. - Вып. 11, № 2. - С. 171-181 (на кит. яз.)

- Лукашкин С. А. Цицихаэр чэчжань фуцзинь синьшици шидай ичжи яньцзю (Исследования неолитических стоянок близ станции Цицикар) // Анъанси каогу вэньцзи (Сборник статей по археологии Анъанси). - Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2013. - С. 123-148 (на кит. яз.).

- Лян Сыюн. Анъанси шицянь ичжи (Доисторические памятники Анъанси) // Анъанси каогу вэньцзи (Сборник статей по археологии Анъанси). - Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2013. - С. 83-122 (на кит. языке).

- Синь Цзянь. Анъанси юаньши вэньхуа (Древняя культура Анъанси). - Харбин: Изд-во Хэйлунцзян жэньминь, 2002. - 128 с. (на кит. яз.).

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. - М.: Изд-во ИА РАН, 2012. - 379 с.

- Чжао Биньфу. Лян Сыюн - Анъанси вэньхуа - Цицихаэр (Лян Сыюн - Культура Анъанси - Цицикар) // Анъанси каогу вэньцзи (Сборник статей по археологии Анъанси). - Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2013. - С. 16-22 (на кит. яз.).