Технологические аспекты и опыт стратиграфического бурения в морях Российской Арктики

Автор: Малышев Н.А., Вержбицкий В.Е., Колюбакин А.А., Комиссаров Д.К., Бородулин А.А., Обметко В.В., Попова А.Б., Данилкин С.М., Васильева И.С., Тимошенко Т.А., Александрова Г.Н., Гатовский Ю.А., Суслова А.А., Никишин А.М.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Начиная с 2020 г. ПАО “НК “Роснефть” приступила к реализации уникальной программы по стратиграфическому бурению в морях российской Арктики - RoSDAr (Rosneft Stratighraphic Drilling in Arctic). Основная задача проекта - получить прямые данные о геологическом строении малоизученных частей арктического шельфа, на которых ранее не проводилось поисковое и параметрическое бурение. Для этого были разработаны ключевые технологические аспекты реализации программы стратиграфического бурения для всех морей российской Арктики. Проведение таких работ включает комплексирование буровых методов, геофизических исследований скважин и высокочастотных сейсмоакустических съемок на основе отечественных методологических подходов и инновационного оборудования, разработанного специально под задачи проекта. Технологии, реализуемые в ходе проекта, позволяют работать в труднодоступных арктических регионах. За время реализации проекта (2020-2023 гг.) проведены масштабные работы на севере Карского моря, в морях Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском, отобран уникальный геологический материал. Получаемые данные позволяют снять ключевые геологические неопределенности, касающиеся пород осадочного чехла исследуемых регионов: их возраста, состава, условий формирования, геохимических и геофизических параметров, элементов нефтегазовых систем и т. д. Принципиально важной частью реализации проекта является комплексирование данных анализа керна стратиграфических скважин с результатами предыдущих геолого-геофизических работ, что позволяет получить максимально достоверные модели изучаемых регионов для обоснованного прогноза их нефтегазоносности и повышения эффективности геолого-разведочных работ. Реализуемая программа малоглубинного стратиграфического бурения является одной из ключевых вех геологических исследований арктического шельфа, имеющих не только уникальное фундаментальное научное, но и первоочередное прикладное значение для дальнейшего освоения российской Арктики. Реализуемый ПАО “НК “Роснефть” проект по стратиграфическому бурению в малоизученных осадочных бассейнах морей российской Арктики нацелен на снятие ключевых геологических неопределенностей, связанных с представлениями о возрасте, составе, условиях формирования и нефтегазовых системах пород осадочного чехла. Получаемые новые данные используются для построения максимально достоверных моделей геологического строения изучаемых регионов для обоснованного прогноза их нефтегазоносности, что, в свою очередь, приведет к повышению эффективности геолого-разведочных работ.

Стратиграфическое бурение, российская арктика, инновационные технологии, осадочные бассейны, датирование пород, лабораторно-аналитические исследования, сейсмогеологическая модель, экспедиции, керн, комплексный анализ, перспективы нефтегазоносности

Короткий адрес: https://sciup.org/14133471

IDR: 14133471 | УДК: 550.834.017 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-3-19-30

Текст научной статьи Технологические аспекты и опыт стратиграфического бурения в морях Российской Арктики

Широко известно, что с осадочными бассейнами российской Арктики связан значительный нефтегазовый потенциал, существенный для восполнения ресурсной базы страны. Например, согласно современной оценке Роснедр, континентальный арктический шельф РФ содержит более 85 трлн м 3 природного газа и 17 млрд т нефти (Петров Е.И., 2022, устное сообщение).

При этом, наряду с хорошо изученными осадочными бассейнами с доказанной нефтегазоносностью, расположенными в Западной Арктике (Тимано-Печорский, Восточно-Баренцевский и Южно-Карский), на арктическом шельфе выделяется ряд крупных бассейнов, в пределах которых, за редким исключением, месторождения УВ еще не открыты. Это касается, прежде всего, Восточной Арктики и связано с отсутствием здесь скважин глубокого бурения (параметрических и поисково-оце- ночных). Тем не менее, для большинства из этих бассейнов на основе ряда геологических, геофизических и геохимических критериев обоснованно предполагаются их высокие перспективы для поисков месторождений нефти и газа. Речь здесь идет о Северо-Карском, а также об осадочных бассейнах морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского. Ключевыми геологическими неопределенностями для этих малоизученных частей арктического шельфа являются представления о возрастном диапазоне, составе, фациальных обстановках формирования пород осадочного чехла и, как следствие, элементах УВ-систем, включающих нефтегазоматеринские толщи, породы-коллекторы и флюидоу-поры.

В этих условиях ключевой задачей для определения оптимальной долгосрочной стратегии геолого-разведочных работ с целью комплексного освоения российского шельфа Арктики является

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР снижение геологических неопределенностей и рисков, связанных с отсутствием данных глубокого бурения для значительной части северной акватории. При отсутствии материалов параметрического и поискового бурения эта задача может быть решена путем разработки технологии и реализации программы стратиграфического бурения, позволяющей отбирать керн из целевых горизонтов, слагающих осадочный бассейн. Представительные образцы горных пород из различных стратиграфических уровней осадочного чехла служат прямым источником геологической информации, касающейся всего перспективного осадочного бассейна.

Программа стратиграфического бурения

Начиная с 2020 г. ПАО «НК «Роснефть» приступила к реализации уникальной программы по стратиграфическому бурению в морях российской Арктики — RoSDAr (Rosneft Stratighraphic Drilling in Arctic) (рис. 1).

В 2020 г. были проведены пионерные работы в пределах Северо-Карского осадочного бассейна, где пробурено 10 скважин глубиной по грунту от 40 до 90 м, получено более 300 м керна [1]. В 2021 г. работы были продолжены в акватории моря Лаптевых (пробурено 6 скважин глубиной от 100 до 199,5 м, получено 415 м керна), в 2022 г. — в Чукотском море (2 скважины глубиной 242 и 332 м, получено 327 м керна), в 2023 г. — в Чукотском (5 скважин глубиной от 176 до 453 м, получено 715 м керна) и Восточно-Сибирском (3 скважины глубиной от 201 до 286 м, получено 275 м керна) морях. Всего по программе ПАО «НК «Роснефть» за время реализации проекта в 2020–2023 гг. было пробурено 26 стратиграфических скважин и получено более 2000 м керна, характеризующего разновозрастные уровни осадочного чехла на российской территории Арктики.

С учетом принципиальной важности и уникальности получаемого каменного материала, была разработана комплексная программа современных лабораторно-аналитических работ, включающая, прежде всего, биостратиграфические, а также литолого-седиментологические, геохимические, геохронологические, термохронологические исследования, реконструкцию источников сноса обломочного материала, изучение фильтрационно-емкостных свойств пород, их геофизических характеристик и т. д. Программа исследований реализуется на лабораторной базе компании «Иннопрактика» и геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова с привлечением ведущих отечественных научных и производственных центров. Отдельной последующей задачей является интеграция данных, полученных по керну стратиграфических скважин, в сейсмические интерпретационные проекты по изученным регионам, а также их учет при актуализации бассейновых моделей.

Следует также отметить, что в 2022 г. совместно с программой стратиграфического бурения ПАО «НК «Роснефть» в Чукотском море и при ее содействии по инициативе Роснедра было осуществлено бурение первой скважины на арктическом континентальном шельфе в рамках программы по обоснованию внешней границы континентального шельфа РФ [2]. Скважина DL-1 была пробурена в северо-западной части Восточно-Сибирского моря в районе подводного поднятия Де-Лонга (см. рис. 1) и позволила впервые получить фактический материал для установления возраста и состава осадочного чехла этой части акватории восточно-арктического шельфа, а также провести привязку результатов бурения к имеющимся сейсмическим данным [2].

В дальнейшем продолжение подобных работ запланировано в ключевых малоизученных районах морей Западной и Восточной Арктики в зави-

Рис. 1. Обзорная карта реализации программы стратиграфического бурения в российской Арктике (2020–2023 гг.) Fig. 1. Overview map of stratigraphic drilling program implementation in the Russian Arctic (2020–2023)

60° в. д.

180° в. д.

80° в. д.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

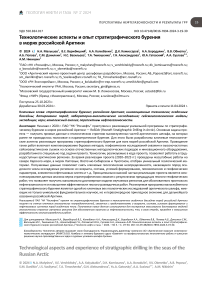

Рис. 2.

Принципиальная схема применения технологии бурения малоглубинных стратиграфических скважин на арктическом шельфе

Fig. 2.

Стратиграфическое

D — нижний девон

S — нижний силур

Арх. Северная Земля, о-в. Крупской

Буровое судно «Бавенит»

Schematics of shallow stratigraphic drilling on the Arctic shelf

D — нижний девон S2 — верхний силур S — нижний силур

O — ордовик

C — верхний кембрий

— нижний и средний

симости от приоритетности задач по их геологическому изучению.

Технологические аспекты реализации работ

Реализация стратиграфического бурения подразумевает целый ряд технологических решений как на этапе подготовки скважин к бурению, так и непосредственно в ходе реализации бурения. Этот процесс можно принципиально разделить на две фазы (рис. 2): проведение высокочастотных сей-смоакустических съемок и собственно бурение скважин с последующими геофизическими исследованиями в них.

После выбора по сейсмическим данным 2D районов выхода целевых горизонтов вблизи морского дна (на глубину не более 500 м) проводится съемка с применением высокочастотных сейсмо-акустических методов для повышения разрешающей способности в верхней части разреза и уточнения положения горизонтов, а также минимизации рисков, связанных с опасными инженерно-геологическими факторами [3]. В ходе работ применялась технология с использованием сейсмоакустических кос с погруженной и приповерхностной системами, что позволяет существенно повысить ее разрешающую способность и снизить воздействие акустических шумов.

После выбора местоположения скважин, оценки глубины бурения и интервала отбора керна работы выполняются уже непосредственно специализированным буровым научно-исследовательским судном «Бавенит» (рис. 3). Это судно способно выполнять бурение инженерно-геологических/ параметрических скважин на глубину до 500 м на мелководье. При планировании работ в Восточной Арктике глубина всех намеченных скважин превышала 100 м, что создавало определенные сложности при привязке отобранного керна к сейсмическому разрезу.

Учитывая малый диаметр буровых колонн системы, высокую вероятность осложнений и потери оборудования при бурении скважин, технологию работ расширили с применением инновационной системы вертикального сейсмического профилирования и термометрии. Последние были выполнены с помощью технологий DAS (distributed acoustic sensing) и DTS (distributed temperature sensing), которые основаны на принципе оптоволоконной регистрации обратного рэлеевского и рамановского рассеяний излучаемых лазерных импульсов (соответственно).

В качестве источника использовался электроискровой источник «Спаркер», а в качестве приемников — волоконно-оптическая распределенная система, которую спускали в буровую колонну для проведения сейсмоакустических работ непосредственно после завершения бурения. В результате в морях Восточной Арктики была выполнена высокоточная привязка интервалов отобранного керна к сейсмическому разрезу, а также получены данные термометрии по всей длине ствола скважин.

Ключевые выводы по геологическому строению изученных регионов

По большинству районов, изученных стратиграфическим бурением, в настоящее время продолжаются лабораторно-аналитические исследования и интеграция результатов в интерпретационные проекты и бассейновые модели. Тем не менее, уже сейчас можно сделать некоторые выводы, которые имеют принципиальное значение для понимания геологии арктических бассейнов.

Северо-Карский бассейн. В целом получила подтверждение модель строения основной части стратиграфического разреза Северо-Карского бассейна, по которой палеозойские отложения с резким угловым несогласием перекрываются субгоризонтально залегающим чехлом маломощных

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 3. Специализированное буровое судно «Бавенит» Fig. 3. Specialized Bavenit vessel

мезозойских отложений. Для палеозойского тер-ригенно-карбонатного комплекса получены био-стратиграфические датировки в интервале позднего кембрия – позднего девона, для мезозойского терригенного – среднего триаса – раннего мела [1] (рис. 4). Установлено последовательное удревление возраста отдельных палеозойских осадочных комплексов по сравнению с принятой до бурения базовой моделью (рис. 5). Вопрос отнесения кембрийских отложений к образованиям фундамента или основанию чехла остается открытым и в настоящее время комплексно прорабатывается.

Море Лаптевых. Стратиграфические скважины вскрыли терригенный разрез, датированный преимущественно палинологическими методами и представленный нижнемеловыми (верхнебар-рем-нижнеаптскими) породами позднемезозойского складчатого фундамента, перекрытыми с угловым несогласием отложениями чехла в интервале нижнего палеоцена – плейстоцена. Распространение позднемезозойского складчатого комплекса к северу от арх. Новосибирских островов впервые подтверждено прямыми геологическими данными. При этом может быть уточнен верхний возрастной предел становления тектонического фундамента изученной акватории, соответствующий раннему апту. Отсутствие в скважинах отложений верхнего апта – верхнего мела ниже эрозионной поверхности несогласия свидетельствует об их размыве или отсутствии и в целом может быть сопоставлено со временем воздымания западной части Новосибирских островов (арх. Анжу), которое, по данным низкотемпературной термохронологии, произошло ~ 125–93 млн лет [4]. В целом по сравнению с принятой до бурения базовой моделью установлено последовательное омоложение возраста осадочных комплексов с существенным возрастанием роли кайнозойских отложений в стратиграфическом объеме осадочного чехла изученной части шельфа моря Лаптевых (рис. 6).

Восточно-Сибирское море. В 2022 г. по инициативе Роснедр было проведено малоглубинное стратиграфическое бурение скв. DL-1 с целью подготовки дополнительных геологических материалов для защиты заявки России по границам континентальных шельфов, поданной в Комиссию ООН [2]. В результате в разрезе скважины было установлено наличие деформированных отложений средней юры – нижнего мела, относящихся к позднемезозойскому фундаменту и несогласно перекрывающихся субгоризонтально залегающими кайнозойскими отложениями чехла, для верхней части которого получены раннемиоценовые датировки. В кровле нижнего комплекса предполагается наличие коры выветривания по аптско-альбским породам [2]. Полученные ПАО «НК «Роснефть» в 2023 г. данные бурения стратиграфических скважин в пределах лицензионного участка Восточно-Си-бирский-1 (рис. 7) использованы для проведения комплексных лабораторно-аналитических исследований. Предполагается, что новые результаты в совокупности с полученными ранее в рамках бурения скв. DL-1 [2] помогут существенно уточнить геологическую модель [5, 6] и прогноз нефтегазоносности шельфа Восточно-Сибирского моря.

Чукотское море. В стратиграфической скв. SSDCH-11 вскрыт разрез терригенных отложений, датированных по результатам палинологических исследований в интервале от раннемеловых (аптских) до плейстоценовых. Впервые получены пря-

Рис. 4. Примеры макрофаунистических находок в керне стратиграфических скважин в Северо-Карском бассейне (по [1] с дополнениями)

Fig. 4. Examples of macrofauna records in core from stratigraphic wells in the North Kara basin (from [1], complemented)

A — костные пластины панцирной рыбы Bothriolepis aff. obrutchevi, скв. SSD-31, глубина 81,4 м, верхний девон, франский ярус, B — фрагмент раковины двустворчатого моллюска (Gresslya ex gr.sibirica) из среднеюрских отложений, скв. SSD 33, глубина 14,8 м

A — bone plates of ostracoderm Bothriolepis aff. obrutchevi, SSD-31 well, depth 81.4 m, Upper Devonian, Frasnian Stage, B — fragment of bivalve mollusk shell (Gresslya ex gr.sibirica) from Middle Jurassic deposits, SSD 33 well, depth 14.8 м

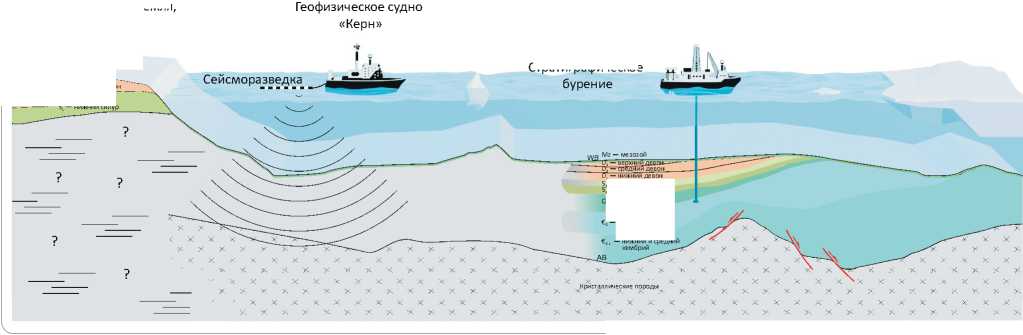

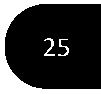

Рис. 5. Результаты стратиграфического бурения в Карском море

Fig. 5. Stratigraphic drilling results in the Kara Sea

Скв. SSD31

Скв. RW2

MZ-KZ

III

-M

O

V

V

Є

V

Є?

AB

VI

AB

Амплитуда

<е комплекс 1

Синрифтовый*

■ -1--г- _ комплекс 2

D1-3

O1

Є 3

III 1-1= IV V

MZ-KZ D1-3

S

TWT, c

0 20 км

S-O2-3

A — фрагмент сейсмического профиля МОГТ-2D для Северо-Карского бассейна, проходящего в районе стратиграфических скважин SSD-31 и RW-2 (проекция), с интерпретацией ключевых отражающих горизонтов и моделью стратиграфической привязки осадочного чехла по текущим результатам анализа данных бурения малоглубинных скважин в сравнении с базовой моделью (в правой части рисунка) (по [1] с упрощениями), B — схема расположения стратиграфических скважин в акватории Карского моря

A — fragment of 2D CDP survey line in the North Kara basin running in the area of SSD-31 and RW-2 (projection) stratigraphic wells; key reflectors and a model of sedimentary cover stratigraphic matching on the basis of the current results of shallow drilling data analysis are shown in comparison with the basic model (on the right side of the figure) (from [1], simplified), B — map showing locations of the stratigraphic wells in the Kara Sea мые данные о возрасте ключевой реперной границы (региональное угловое несогласие) в верхней части осадочного чехла Северо-Чукотского бассейна в российском секторе Чукотского моря (рис. 8, горизонт V). Данное несогласие имеет региональный характер и носит название Среднебрукский (поверхность MBU — Mid-Brookian), в американском секторе моря оно датировано примерно временным рубежом мела и палеогена [6]. Непосредственно ниже границы MBU установлен среднеальбский возраст пород, на которых несогласно залегают отложения нижнего палеоцена. Соответственно, в разрезе отсутствуют (размыты?) отложения верх- него альба – верхнего мела. Эти выводы хорошо соотносятся с результатами трекового датирования апатитов по разновозрастным геологическим комплексам о-ва Врангеля, указывающими на позднемеловое, кампан–маастрихтское термальное событие (эпизод воздымания ~72 ± 5 млн лет) [7]. В более поздней публикации по о-ву Врангеля приведены данные о бо́льшем диапазоне трековых возрастов по апатиту — от 75 до 65 млн лет (кампан – даний) [8]. Последнее может свидетельствовать о длительном воздымании и размыве изучаемой территории в конце позднего мела – начале палеоцена. Важно отметить, что с позднемел-палеоценовым собы-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

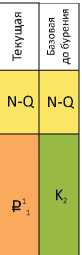

Рис. 6. Результаты стратиграфического бурения в море Лаптевых

Fig. 6. Stratigraphic drilling results in the Laptev Sea

А

B

Скв. SSDAN-4_1 _ Скв. SSDAN-4_7. _ Б

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 1 км

TWT, c

A — фрагмент сейсмоакустического профиля для северо-восточной части моря Лаптевых (лицензионный участок «Анисинско-Новосибирский»), проходящего в районе стратиграфических скважин SSDAN-4_1, 4_3, 4_7 и 4_6, с интерпретацией ключевых отражающих горизонтов и моделью стратиграфической привязки осадочного чехла по текущим результатам анализа данных бурения малоглубинных скважин в сравнении с базовой моделью (в правой части рисунка), B — схема расположения стратиграфических скважин в акватории моря Лаптевых

A — fragment of seismoacoustic line in the north-eastern part of the Laptev Sea (Anisinsky-Novosibirsky License area) running in the area of SSDAN-4_1, 4_3, 4_7 и 4_6 stratigraphic wells; key reflectors and a model of sedimentary cover stratigraphic matching on the basis of the current results of shallow drilling data analysis are shown in comparison with the basic model (on the right side of the figure), B — map showing locations of the stratigraphic wells in the Laptev Sea

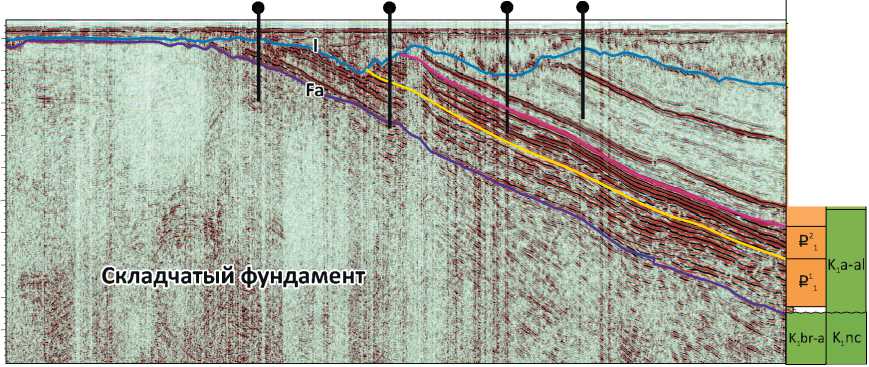

Рис. 7. Предварительные результаты стратиграфического бурения в Восточно-Сибирском море

Fig. 7. Preliminary stratigraphic drilling results in the East-Siberian Sea

А

Б

Скв. SSDES-2

Скв. SSDES-3

intra Mio base Mio intra Olig base Olig

Доаптские отложения - base Eoc

BU q₁

2000 м q₃

А

Скв. SSDES-4

DL 1 Де-Лонга

SSDES-4 ASDES-2

SSDES-3 Б Восточно-Сибирский-1 ЛУ о-в Новая Сибирь

Амплитуда мс

B

Медвежьи о-ва

Восточно-Сибирское море

q₂

A — фрагмент сейсмоакустического профиля для Восточно-Сибирского моря (лицензионный участок Восточно-Сибир-ский-1), проходящего в районе стратиграфических скважины SSDES-2, SSDES-3, SSDES-4, с интерпретацией ключевых отражающих горизонтов , B — схема расположения стратиграфических скважин в акватории Восточно-Сибирского моря A — fragment of seismoacoustic line running in the area of SSDES-2, SSDES-3, SSDES-4 stratigraphic wells, the East Siberian Sea (East-Siberian-1 License area); interpretation of key reflectors is shown , B — map showing locations of the stratigraphic wells in the East-Siberian Sea тием предположительно коррелируется отдельный этап деформаций сжатия, установленный на о-ве Врангеля в результате детальных геологоструктурных исследований [9].

Все перечисленные и другие научные результаты предполагается более подробно рассмотреть в серии последующих публикаций исследовательского коллектива проекта.

Обсуждение результатов

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что начиная с 2020 г. — со времени начала реали- зации комплексного проекта ПАО «НК «Роснефть» по стратиграфическому бурению в малоизученных осадочных бассейнах северных морей России — произошел настоящий прорыв в изучении геологического строения Арктики. В распоряжении российских специалистов впервые оказались уникальные первичные данные, проливающие свет на геологические строение осадочного чехла, его возраст, историю развития и эволюцию нефтегазовых систем.

Амбициозная задача по получению первых в мире начальных данных по геологии шельфа Вос-

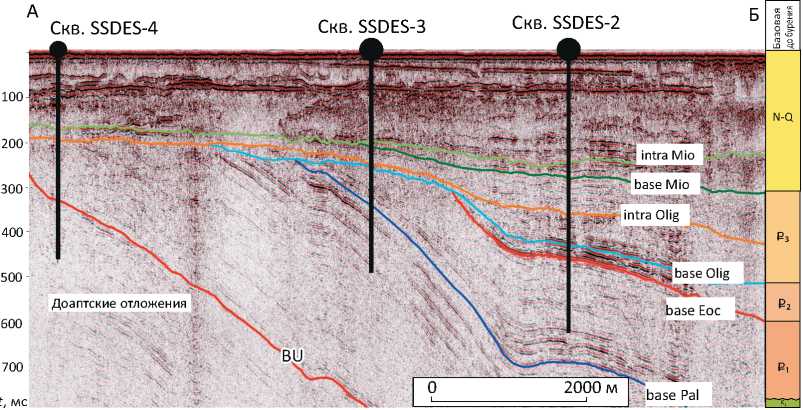

Рис. 8. Предварительные результаты стратиграфического бурения в Чукотском море

Fig. 8. Preliminary stratigraphic drilling results in the Chukchi Sea

A

Скв. SSDCH-11

,4

,8

c

7,5

2,5 0

–1,0

Нижний мел <

(средний альб)

Аптские?

отложения

I

II

III

IV

V (MBU)

VI

Q N3 1 -N 2

N-Q q 3

q 2 1 - q 2

q 1

K1a-al

q

q 1

K 2

0 1 км

A — фрагмент сейсмического профиля МОГТ-2D для Чукотского моря (лицензионный участок Се-веро-Врангелевский-1), проходящего в районе стратиграфической скв. SSDCH-11, с интерпретацией ключевых отражающих горизонтов и моделью стратиграфической привязки осадочного чехла по текущим результатам анализа данных бурения малоглубинных скважин в сравнении с базовой моделью (в правой части рисунка), B — схема расположения стратиграфических скважин в акватории Чукотского моря

A — fragment of 2D CDP survey line in the Chukchi Sea (North-Vrangelevsky-1 License Area) running in the area of SSDCH-11 stratigraphic well; key reflectors and a model of sedimentary cover stratigraphic matching on the basis of the current results of shallow drilling data analysis are shown in comparison with the basic model (on the right side of the figure), B — map showing locations of the stratigraphic wells in the Chukchi Sea точной Арктики и Северо-Карского региона определяла необходимость разработки оригинальной отечественной технологии планирования, подготовки и бурения стратиграфических скважин. Важным условием была адаптация технологии под природно-климатические и сейсмогеологические условия различных районов Арктики, удаленных друг от друга на сотни и тысячи километров. Эта задача была с успехом решена, в том числе с применением инновационных подходов в методиках сопровождения бурения. Речь идет, прежде всего, о сейсмоакустических работах с заглубленной сейсмокосой, что обеспечивает повышенную разрешающую способность и помехозащищенность метода, а также позволяет оптимально выбирать конкретные точки бурения с учетом верхней части разреза. Вторым ключевым элементом технологии является комплекс инновационных методов геофизических исследований скважин с использованием оптоволоконного оборудования, который позволяет, в конечном итоге, осуществлять привязку интервалов отбираемого керна к сейсмоакустическому/сейсми-ческому разрезу с максимальной точностью (первые метры), а также проводить термометрические исследования вдоль всего ствола скважины с валидным временем выстойки.

Принципиально важной частью реализации проекта является комплексирование данных анализа керна стратиграфических скважин с результатами экспедиционных геологических исследований по прилегающим областям материковой и островной суши (архипелаги Новая и Северная Земля, п-ов Таймыр, север Восточной Сибири, Новосибирские острова, о-в Врангеля, Северная Чукотка и др.). Необходимо отметить, что ПАО «НК «Роснефть» организовала и провела в 2012–2022 гг. 15 таких экспедиций в Арктике, включая работы 2022 г. в рамках данного проекта по изучению нефтегазоматеринских пород и выходов природных битумов на арх. Земля Франца-Иосифа [10].

Интеграция результатов, полученных по аналитическим исследованиям кернового материала стратиграфических скважин и образцов предшествующих геологических экспедиций в существующие 3D-модели строения регионов исследований (сейсмогеологическую, литолого-фациальную, эволюции УВ-систем), позволяет получить максимально достоверные модели для обоснованного прогноза нефтегазоносности и повышения эффективности геолого-разведочных работ.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Все полученные в рамках проекта результаты стратиграфического бурения будут использованы для актуализации оценки ресурсов УВ и геологических рисков по первоочередным поисковым объектам, их ранжирования и установления приоритетности, а также для уточненной оценки ресурсной базы лицензионных участков ПАО «НК «Роснефть» в Арктике.

Выводы

Проведенные в 2020–2023 гг. работы по малоглубинному стратиграфическому бурению на шельфе российской Арктики и продолжающиеся лабораторно-аналитические исследования кернового материала в совокупности с комплексным анализом накопленного массива геолого-геофизических данных позволяют сделать следующие выводы.

-

1. Начиная с 2020 г. разработаны ключевые технологические аспекты реализации программы стратиграфического бурения для всех морей российской Арктики. Проводимые работы включают комплексирование буровых методов, геофизических исследований скважин и высокочастотных сейсмоакустических съемок на основе отечественных методологических подходов и инновационного оборудования.

-

2. За время реализации проекта RoSDAr проведены масштабные работы на севере Карского моря, в морях Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском, что позволило впервые получить уникальный материал по геологии российской Арктики. В дальнейшем продолжение подобных работ запланиро-

- вано в малоизученных районах морей Западной и Восточной Арктики.

-

3. Применение технологии стратиграфического бурения показало свою принципиальную важность для оценки перспектив нефтегазоносности крупных осадочных бассейнов российской Арктики, не изученных глубоким бурением. Получаемые данные позволяют снять ключевые геологические неопределенности, касающиеся пород осадочного чехла исследуемых регионов: их возраста, состава, условий осадконакопления, источников сноса обломочного материала, геохимических и геофизических параметров и т. д.

-

4. Принципиально важной частью реализации проекта является комплексирование результатов анализа керна стратиграфических скважин с данными экспедиционных геологических исследований по прилегающим областям материковой и островной суши, это позволяет получить максимально достоверные 3D-модели региона (сейсмо-геологическую, литолого-фациальную, эволюции УВ-систем) для обоснованного прогноза его нефтегазоносности и повышения эффективности геолого-разведочных работ.

Реализуемая программа малоглубинного стратиграфического бурения является одной из важных вех геологических исследований арктического шельфа. Впервые полученные данные по возрасту и составу осадочного чехла имеют не только уникальное фундаментальное научное, но и первоочередное прикладное значение для дальнейшего освоения российской Арктики.