Технологические инновации в кузнечном ремесле Белозерья

Автор: Завьялов В.И., Терехова Н.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

Результаты археометаллографических исследований дают основания полагать, что ремесло кузнеца в Белоозерском районе претерпело сильные инновационные импульсы в два разных периода. Первый импульс явно расходящегося характера был вызван скандинавским влиянием, но не оказал длительного влияния на развитие местной металлургии. Еще одна технологическая инновация была славяно-русского происхождения; она распространялась постепенно, но фактически становилась более стабильной. Аналитические исследования материала из средневековых российских сайтов других регионов показали, что в течение длительного времени технологическая схема сварки оставалась основной в кузнечном ремесле, практиковалась до начала промышленного производства железных изделий.

Технология, кузнечное ремесло, белозерье, инновации, трехслойный пакет, типология

Короткий адрес: https://sciup.org/14328462

IDR: 14328462

Текст научной статьи Технологические инновации в кузнечном ремесле Белозерья

Существенную роль в истории населения Белозерья в эпоху средневековья сыграли два основных фактора: трансъевропейская торговля по Балтийско-Волжскому пути и древнерусская колонизация X–XIII вв., которая, как отмечает Н. А. Макаров, охватывала «весь комплекс демографических, хозяйственных, социальных и этнокультурных изменений, связанных с интеграцией северных окраин в экономическую жизнь и политическую систему Древнерусского государства» ( Макаров , 1997. С. 7).

Наиболее яркое отражение упомянутые факторы нашли в железообрабатывающем производстве. Метод археометаллографии позволяет выявить технологические изменения, происходящие на разных этапах развития производства, и объективно фиксировать как характерные для местного населения традиционные способы обработки металла, так и инновационные импульсы в технологии.

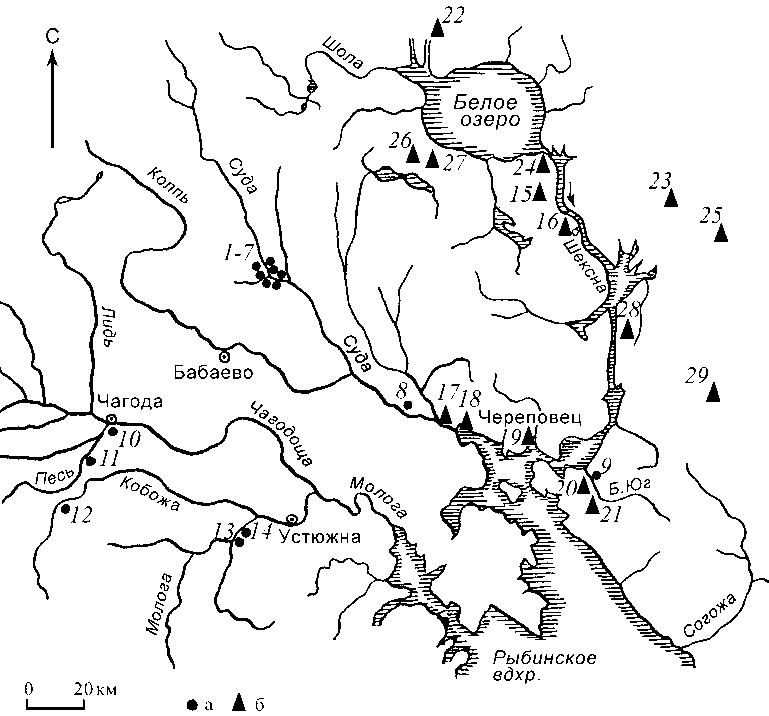

Для характеристики кузнечного производства населения Белозерья в период, предшествующий интенсивному вовлечению местного населения в трансъевропейскую торговлю (до IX в.), мы привлекаем серию предметов, происходящих из семи памятников (рис. 1): Усть-Белая, Чагода, Куреваниха, Любахин, «Дом охотника», Никольское XVII, Пугино ( Башенькин , 1989. С. 3–21; 1995. С. 3–29; Башенькин, Иванищева , 1989. С. 32–35).

Нами установлено, что кузнечное производство в Белозерском крае в это время строилось на простейших технологических приемах (Башенькин и др., 1999). Основным материалом для изготовления кузнечных изделий являлись железо и сырцовая сталь, полученная непосредственно в сыродутном горне. Металл отличается низкими показателями микротвердости структурных составляющих. Качественная цементированная сталь встречается крайне редко, всего в двух случаях (Усть-Белая). Редким приемом также была цементация готовых изделий. Пакетирование заготовок, предусматривающее сварку в блок полос металла, не было характерным для местной железообработки. Взаимосвязей между категорией изделий и технологией их изготовления не прослеживается. Даже такие качественные изделия, как ножи, топоры и скобель, изготавливались в простейших технологиях – из железа и сырцовой стали. Отсутствует также корреляция между формой предмета и технологией.

Несмотря на то, что в материальной культуре местных финно-угорских племен археологически фиксируются многочисленные культурные контакты с населением других регионов – Волго-Окского междуречья, Поволжья, Прикамья, степными племенами, в местном кузнечном ремесле это не находит отражения.

Картина в местном кузнечном ремесле резко меняется в IX–XI вв., когда происходит активизация трансъевропейской торговли по Балтийско-Волжскому пути. Определяющую роль при этом сыграла торговая деятельность скандинавов. Особенностью восточноевропейских походов викингов было активное вовлечение в торговлю по Великому Волжскому пути местных народов – славян и финно-угров. Трансъевропейская торговля способствовала развитию межэтнических контактов и послужила стимулом невиданного до тех пор прогресса в области экономики, техники и культуры ( Кирпичников , 2002).

Представления о кардинальных изменениях в железообработке дают результаты археометаллографического изучения кузнечных изделий из крупных торгово-ремесленных центров Северо-Востока Руси – Крутика и Белоозера, а также из ряда памятников, сгруппированных по нескольким микрорегионам, – поселения Нефедово ближайшей округи Белоозера; группы памятников на Верхней Суде у д. Никольское; поселений в среднем течении Шексны (Луковец, Кривец, Октябрьский Мост); поселений на р. Большой Юг, левом притоке Шексны (Минино 2, 4, 5), поселения Минино I на Кубенском оз. и группы памятников на волоке Славенском (рис. 1).

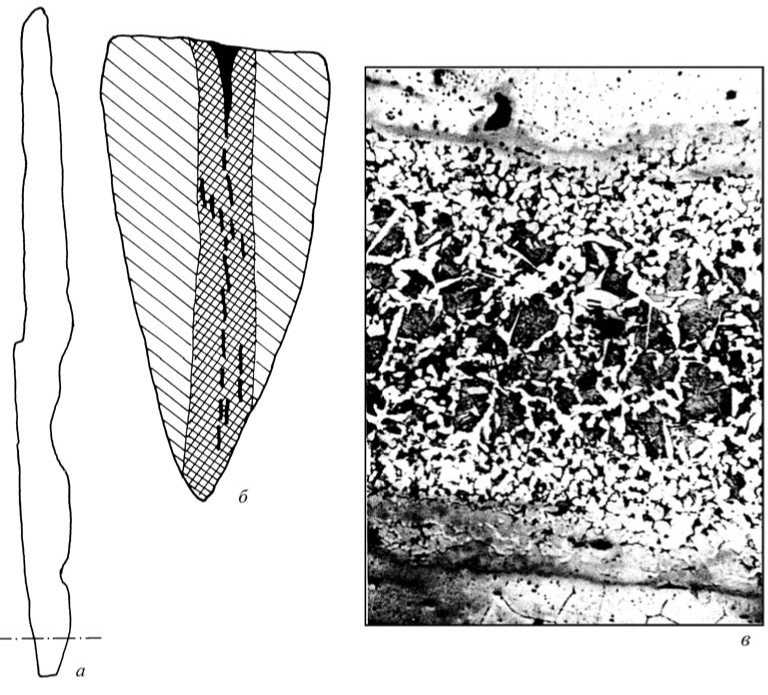

В это время на территории Белозерья появляются орудия типов, не характерных для местных изделий и выполненных в технологиях, неизвестных местным мастерам. Это, прежде всего, касается определенного типа ножей, демонстрирующих технологию трехслойной сварки (трехслойного пакета). Такие ножи, по типологии Р. С. Минасяна, относятся к IV группе. Их отличают определенные формальные признаки: спинка клинка прямая, несколько приспущена к острию, клинок узкий, обушок толстый (4–5, иногда до 6 мм), черенок длинный, шиловидный, четкие уступы в месте перехода клинка в черенок ( Минасян , 1980. С. 72, 73).

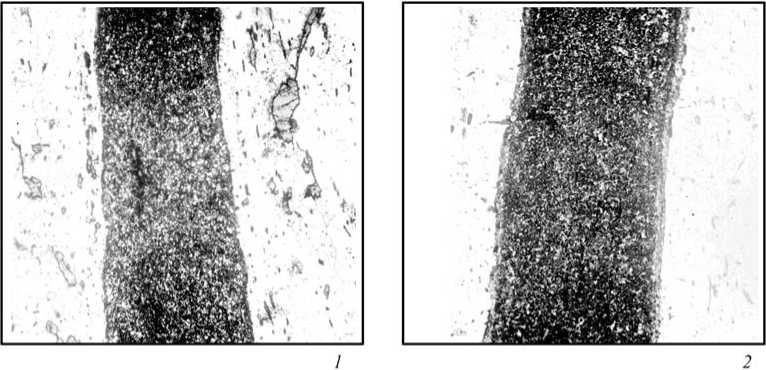

Суть технологии трехслойного пакета заключалась в технологической сварке особого сорта железа (фосфористого) и высокоуглеродистой стали, что позволяло получать изделие с высокими техническими качествами (рис. 2). Технологическая сварка железа со сталью ‒ достаточно сложный процесс. Он требовал нагрева заготовок до очень высоких, но разных для различных сортов металла, температур. Поэтому мастер должен был хорошо ориентироваться в температурных режимах. Кроме того, необходимо было применять флюсы, которые защищали поверхность свариваемых металлов от окисления при высоких тем-

Рис. 1. Белозёрские памятники, материалы которых исследованы металлографически а – памятники I тысячелетия н. э., б – памятники IX – начала XV в.; 1–7 – Никольское II, VI, XI, XIII, XVI–XVIII; 8 – Пугино; 9 – «Дом охотника»; 10 – Чагода; 11 – Любахин; 12 – Усть-Белая I; 13 – Куреваниха III–IV; 14 – Куреваниха V; 15 – Нефедово; 16 – Крутик; 17 – Кривец; 18 – Луковец; 19 – Октябрьский Мост; 20 – Минино II; 21 – Минино V; 22 – памятники устья Кемы; 23 – Волок Славенский; 24 – Белоозеро; 25 – Минино на Кубенском озере; 26 – Муриновская пристань; 27 – Молебный остров; 28 – Андрюшино-Ирма; 29 – Телешово пературах (Колчин, 1953. С. 170). Следует отметить, что применение фосфористого железа облегчало кузнечную сварку железа и высокоуглеродистой стали. Знание всех этих приемов предполагало существование многолетнего опыта, закрепленного в производственных традициях.

Накопленные к настоящему времени аналитические данные по производству трехслойных ножей позволили определить истоки этой технологии. Так, наиболее ранние экземпляры (рис. 3) известны на территории Швеции в эпоху вендель (VII в.) (Arrhenius, 1970. Fig. 1, 3 ; Arrhenius, Tapper, 1989). В эпоху викингов эта технология широко распространяется в Скандинавии. С началом экспансии

Рис. 2. Фотографии микроструктур трехслойных ножей из Крутика

1 – ан. 326; 2 – ан. 900; 3 – ан. 905; 4 – ан. 895, вварка. Травлено ниталем викингов в Европу изделия, выполненные в технологии трехслойного пакета, появляются в Британии и Ирландии. Уже во второй половине VIII – начале IX в. подобные изделия попадают на территорию Восточной Европы (Старая Ладога). Этим же временем датируются трехслойные ножи из сопки № 8 Усть-Белая в Молого-Шекснинском междуречье (Башенькин и др., 1999).

Есть основания говорить не только о скандинавском влиянии на кузнечное ремесло Ладоги, но и о непосредственном присутствии здесь скандинавских

Рис. 3. Трехслойный нож из Бирки (по: B. Arrhenius and L. Tapper) а – нож; б – технологическая схема изготовления; в – фотография микроструктуры мастеров. В ранних слоях Ладоги (Земляной город) вскрыта мастерская, связанная с железообрабатывающим ремеслом (Рябинин, 1985). Мастерская документируется находками значительного количества шлаков и скопления угля. В слое часто встречались заготовки, полуфабрикаты и отходы железоделательного производства (Там же. С. 53). По мнению Е. А. Рябинина, состав артефактов обнаруживает полное сходство с находками из раннесредневекового ремесленного центра Хельгё (Рябинин, 1994. С. 37).

На территории производственных построек открыт клад инструментов. Вещи основательно сработаны, некоторые сломаны. Возможно, первоначально они хранились в упакованном виде (в ящике). Характер залегания находок указывает на то, что предметы попали на исследованный участок в период функционирования производственного комплекса, который, по мнению автора раскопок, можно датировать серединой VIII в. (Рябинин, 1985. С. 54, 55). В состав клада входил и прекрасный образец древнего ювелирного искусства – бронзо- вый стержень со скульптурной головой бородатого мужчины (Рябинин, 1985. С. 59, 60). В литературе уже указывались параллели староладожского клада и клада со дна оз. Мястермюр (о. Готланд) (Там же. С. 62; Arwidsson, Berg, 1983). Наборы инструментов в обоих кладах сближают не только состав и назначение входящих в них орудий, но и тождество в формах и деталях многих общих типов инструментов (Рябинин, 1985. С. 64). Известно, что клады кузнечного инвентаря и погребения кузнецов начиная с раннего железного века, и особенно с вендель-ского периода, становятся частым явлением в Скандинавии (Arwidsson, Berg, 1983. P. 21; Müller-Wille, 1977. S. 148, 149).

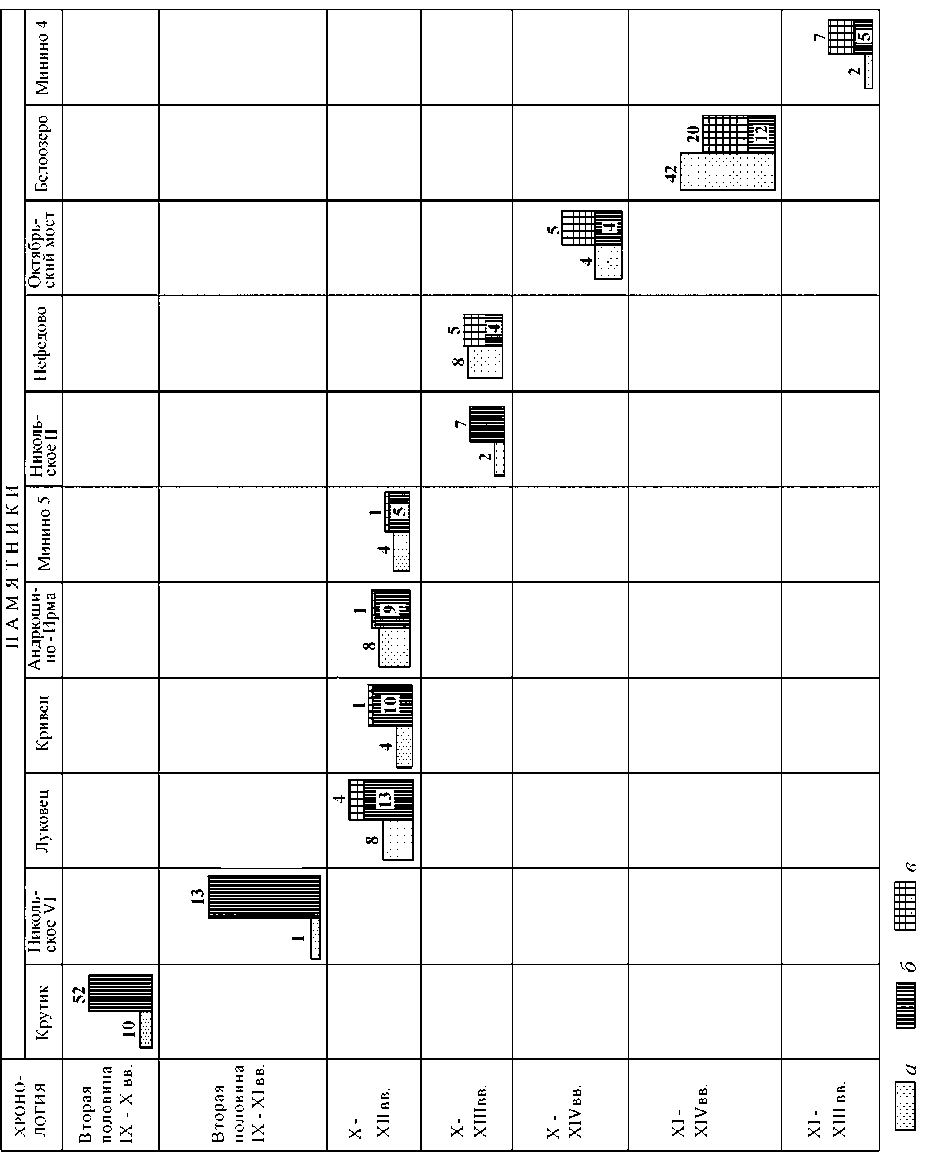

В IX–XI вв. ножи, выполненные в трехслойной технологии, широко распространяются на памятниках Белозерья (Крутик, Никольское VI, Луковец, Кривец, Андрюшино-Ирма, Минино 5), составляя более половины всех исследованных ножей (рис. 4).

Внедрению технологической инновации в местное производство способствовали ее явные преимущества перед существовавшим здесь технико-технологическим стереотипом. Трехслойные изделия обладали высокими техническими качествами: вязкостью и упругостью клинка и твердостью стального закаленного лезвия ( Колчин , 1953. С. 75).

В конце XI в. в силу ряда исторических причин торговая активность скандинавов резко падает. С уходом варягов с исторической арены постепенно исчезает и продукция, изготовленная в скандинавских традициях.

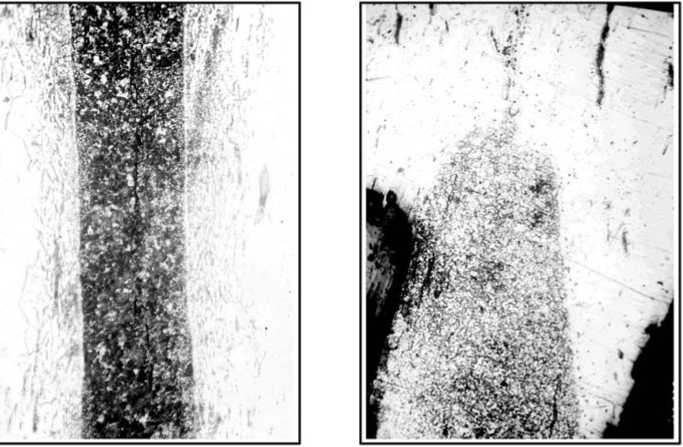

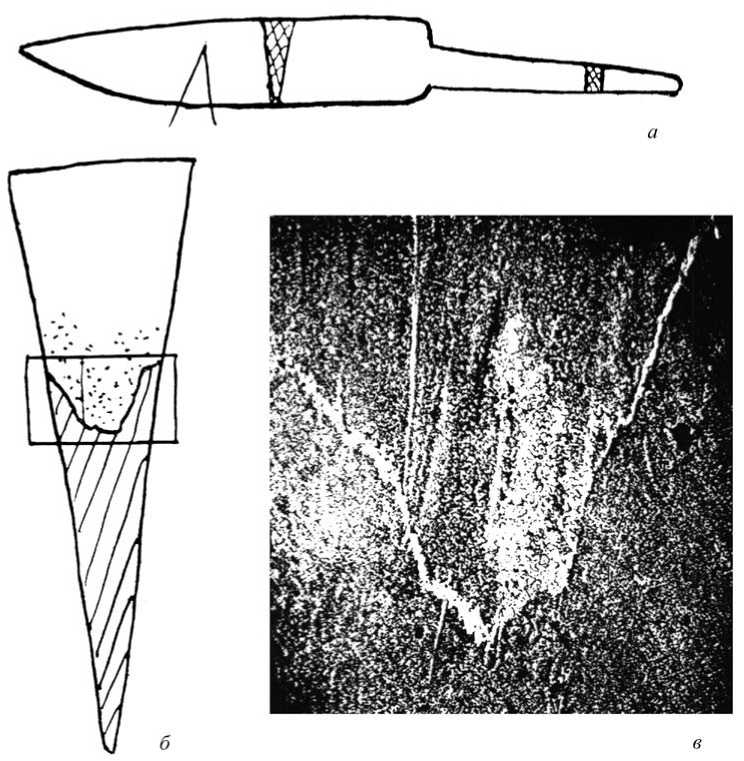

На смену трехслойной сварке как основе технико-технологического стереотипа приходит новая технология – наварка стального лезвия на железную основу (рис. 5). Появление этой технологической инновации связано с распространением на территории Белозерья продукции из древнерусских городских ремесленных центров. Применение наварки демонстрирует принципиально иной подход к конструированию технологической схемы. Наварная технология позволяла экономить дорогостоящую сталь, была универсальна – она использовалась на всех видах качественных изделий, а не только на ножах, как трехслойный пакет. Кроме того, при стачивании стального наварного лезвия имелась возможность его заменить (наварить новое).

Происхождение этой рациональной технологической схемы связано с кельтским миром, где зафиксированы самые ранние орудия с наварным лезвием ( Pleiner , 1967. S. 93–138). В VII–VIII вв. наварная технология была широко распространена в Великой Моравии и на славянских памятниках междуречья Вислы и Одера ( Piaskowski , 1974. S. 83–94). В это же время единичные изделия, выполненные в наварной технологии, появляются на восточнославянских памятниках ( Вознесенская , 1978. С. 64). Позднее, начиная с IX в., технология наварки постепенно распространяется: в X в. она известна в Новгороде, в XI в. – в Суздале, а в XII–XIII вв. становится ведущей технологией городских древнерусских ремесленников.

Заметим, что прослеживается несомненная связь наварной технологии с определенным типом ножа. Его отличает широкий, тонкий (1,5–2 мм) клинок, переходящий уступами в короткий черенок. Как считает Р. С. Минасян, истоки такой формы восходят к славянским древностям. Начиная с XII в. такие ножи становятся типичными для всей территории Древней Руси ( Минасян , 1980. С. 73).

Рис. 4. Динамика распространения инновационных технологий в производстве ножей на памятниках Белозерья а – простые технологии; б – трехслойные технологии; в – наварные технологии (цифры обозначают число экземпляров)

Рис. 5. Технология наварки стального лезвия на железную основу а – нож (первая треть XIII в.), б – технологическая схема изготовления, в – микрофотография сварного шва

Говоря о древнерусской колонизации, следует отметить, что Белозерский край не вошел в пределы основного ядра древнерусских земель, однако активно осваивался русским населением уже в X–XII вв. О значении этой территории для формирующегося Древнерусского государства может говорить свидетельство Повести временных лет о том, что брат Рюрика Синеус был посажен в Белоозеро.

Древнерусская колонизация Белозерья, по мнению большинства исследователей, происходила двумя основными потоками: из Новгородских и РостовоСуздальских земель, где в X–XI вв., по археологическим данным, фиксируется быстрый рост населения, в то время как в Белозерье наблюдается значительное запустение территорий. Это стимулировало миграционные потоки на северорусские земли (Макаров, 1997. С. 162).

Основным ремесленным центром региона был город Белоозеро. Как свидетельствуют наши данные, начиная с XII в. наварная технология прочно входит здесь в практику мастеров. Таким образом, кузнечное ремесло этого центра включается в общее русло развития древнерусского городского ремесла.

Что же касается других Белозерских памятников, таких как Октябрьский Мост, Нефедово, Минино 4 и Минино 2 на р. Большой Юг, где изделия с наварными лезвиями составляют доминирующую группу, то они, по всей видимости, находились в сфере влияния городского производства.

Материалы ряда Белозерских поселений позволяют проследить распространение новой технологии во времени (рис. 4). На памятниках, имеющих слои Х в., но бытование которых заканчивается в XII в. (Минино V, Кривец, Андрю-шино-Ирма, Телешово), начинают появляться предметы с наварными лезвиями. К этой же группе мы относим и материалы из Луковца, верхняя граница которого приходится на XIV–XV вв., но металлографически исследованные предметы, по определению автора раскопок А. В. Кудряшова, датируются именно X–XII вв. Изделия с наварными лезвиями на перечисленных памятниках единичны. При этом ножи с трехслойными клинками продолжают доминировать среди сварных конструкций.

В коллекциях из памятников, на которых наряду с ранними слоями присутствуют материалы XIII–XIV вв. (Белоозеро, Нефедово, Минино на Кубенском оз., Октябрьский Мост), доля наварной технологии в группе сварных конструкций заметно увеличивается. В этом плане обращают на себя внимание памятники, основанные древнерусским населением (Минино 2 и Минино 4). В материалах из этих поселений орудия с наварными лезвиями доминируют.

Учитывая целые экземпляры ножей в исследованной коллекции из Бело-зерья, мы попытались рассмотреть, как сочетается форма ножа и технология его изготовления (табл. 1). Местная (финская) форма была распространена на Белозерских памятниках до начала активного функционирования Балтийско-Волжского пути. Ножи скандинавского типа появляются в Белозерье в IX–X вв. С началом древнерусской колонизации в крае распространяются ножи древнерусских форм. В это время (X–XI вв.) почти полностью выходят из употребления ножи финской формы. С появлением скандинавских ножей белозерские мастера отказываются от местного типа орудий. Так, если на Крутике (IX – первая половина X в.), по данным Л. А. Голубевой, финские ножи составляют около 30% ( Голубева, Кочкуркина , 1991. С. 50), то в коллекции орудий из Мининского археологического комплекса на Кубенском оз. (нижняя дата – вторая половина X в.) ножи местных форм составляют не более 2% от всех определимых ножей ( Захаров, Адаменко , 2008. С. 17). Показательна и наша выборка: из 52 металлографически исследованных изделий из Крутика 13 относятся к финскому типу, в то время как среди орудий из других памятников они единичны. А в коллекциях поселений, нижняя дата которых приходится на XII в., такие ножи вообще отсутствуют.

Таблица 1. Распределение различных типов ножей из памятников Белозерья по технологическим схемам изготовления

|

oxoog |

O1 |

m |

О1 |

40 (M |

||

|

w s о 4 о и X |

BsdBHBH квэоя |

в |

В в |

|||

|

BsdBHBH KBHOtidoi |

в в |

в |

||||

|

BsdBHH |

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ |

• |

в |

|||

|

ХОЛЕН HHHHOKOxodx |

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ; ◄ ◄ ◄ ◄ |

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ a • ◄ a |

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ в ^в ◄ в |

◄в ◄ в ^в • ◄ в |

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ |

|

|

9HHBH0dHI9MBn |

||||||

|

киш’шэшэи |

в |

|||||

|

ЧКЕХО KE ННЕЯ 0 dHXHOMOtl |

◄ ◄ |

в в |

||||

|

ИКЕХО HOHOtldlEO £И |

в |

в в в в |

в в • в |

в • ^в |

||

|

ОЯОКОЖ |

• • • • • • • • • • |

• |

||||

|

s и cd c |

s |

> о ч S я К |

s |

а m |

6 S 2 Я Ри < К |

|

К XII в. основной формой ножа становится древнерусский тип. Одновременно идет процесс трансформации орудий скандинавской формы: на ряде ножей X– XII вв., которые можно отнести к этой группе, мы наблюдаем утрату некоторых формообразующих черт: изменяются соотношения клинка и черенка, сглаживаются уступы при переходе от клинка к черенку. В свою очередь, ранние древнерусские ножи представлены разнообразными вариантами. Унификация этой формы происходит в XII в., с развитием древнерусского городского ремесла.

Материалы (табл. 1) свидетельствуют, что именно ножи скандинавского типа демонстрируют устойчивую связь формы и технологии изготовления: абсолютное большинство таких изделий выполнено по трехслойной технологической схеме. Для ножей финского типа характерны наиболее простые технологии изготовления, хотя единичные изделия изготавливались и по трехслойной технологии. Этот факт, скорее всего, свидетельствует о производстве ножей местных форм мастерами, работавшими в скандинавских традициях. Наконец, ножи древнерусского типа изготовлены по всем известным технологическим схемам. Но только на этих ножах фиксируется технологическая схема наварки стального лезвия, которая в данной группе занимает ведущее место.

Приведенные археометаллографические данные позволяют говорить о том, что кузнечное ремесло Белозерья испытало воздействие двух мощных разновременных инновационных импульсов. Внедрение одного из них – скандинавского – имело взрывной характер, но не получило дальнейшего развития в местной железообработке. Другая технологическая инновация – славяно-русская – распространялась постепенно, но оказалась более устойчивой. Как показали исследования материалов из русских памятников других регионов, технология наварки на протяжении длительного времени оставалась основой кузнечного ремесла, существуя вплоть до промышленного производства железных изделий.

Список литературы Технологические инновации в кузнечном ремесле Белозерья

- Башенькин А. Н., 1989. Некоторые общие вопросы культуры веси//Культура Европейского севера России. Вологда.

- Башенькин А. Н., 1995. Культурно-исторические процессы в Молого-Шекснинском междуречье в конце I тысячелетия до н. э. -I тысячелетии н. э.//Проблемы истории северо-запада Руси. славяно-русские древности. сПб. вып. 3.

- Башенькин А. Н., Иванищева М. В., 1989. Раскопки сопки и курганов Усть-Бельского могильника на р. Кобоже//Новгород и Новгородская земля: История и археология: Тез. конф. великий Новгород.

- Башенькин А. Н., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 1999. Кузнечное дело финно-угорского населения

- Белозерья до славянской колонизации // РА. № 4. Вознесенская Г. А., 1978. Кузнечное производство у восточных славян в третьей четверти I тысячелетия н. э. // Древняя Русь и славяне. М.

- Голубева Л. А., Кочкуркина С. И., 1991. Белозерская весь (по материалам поселения Крутик IX-X вв.). Петрозаводск.

- Захаров С. Д., Адаменко О. Н., 2008. Изделия из железа//Археология севернорусской деревни XXIII веков. средневековые поселения и могильники на Кубенском озере. М. Т. 2.

- Кирпичников А. Н., 2002. великий волжский путь и евразийские торговые связи в эпоху раннего средневековья//Ладога и ее соседи в эпоху средневековья. СПб.

- Колчин Б. А., 1953. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси (домонгольский период)//МИА. № 32.

- Макаров Н. А., 1997. Колонизация северных окраин Древней Руси в XI-XIII вв.: По материалам археологических памятников на Волоках Белозерья и Поонежья. М.

- Минасян Р. С., 1980. Четыре группы ножей Восточной Европы эпохи раннего средневековья//Археологический сб. Государственного Эрмитажа. Л. Вып. 21.

- Рябинин Е. А., 1985. Новые открытия в Старой Ладоге (итоги раскопок на Земляном городище в 1973-1975 гг.)//Средневековая Ладога: Новые археологические открытия и исследования. Л.

- Рябинин Е. А., 1994. У истоков ремесленного производства в Ладоге//Новые источники по археологии Северо-Запада. СПб.

- Arrhenius В., 1970. Knivas fran Helgö och Birka//Fornvanner. № 65.

- Arrhenius В., Tapper L., 1989. Metallographische Untersuchung einiger Messer von Birka//Birka II: 3. Sistematische Analisen der Gräbefunde. Stokholm.

- Arwidsson G., Berg G., 1983. The Mästermyr Find: A Viking Tool Chest from Gotland. Stockholm.

- Müller-Wille M., 1977. Der frühmittelalterliche Schmied in Spiegel skandinavischer Grabfunde//Frühmittelalterliche Studien. Bd. 11. Berlin; New York.

- Piaskowski J., 1974. Untersuchungen der Früh-Mittelalterlichen Eisen-und Stahltechnologie der Slaven in der Gebieten zwischen Weichsel und der Oder//Archeologia Polona. XV.

- Pleiner R., 1967. Die Technologie des Schmiedes in der Gross marischen Kultur//Slovenska archeologia. Bratislava. XV-1.