Технологические особенности обработки каменного сырья для производства предметов персональной орнаментации в комплексе Малой Сыи

Автор: Лбова Л.В., Волков П.В., Ковалев В.С., Барков А.В., Круадье Э.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты технологического анализа процесса изготовления и декорирования предметов из поделочного камня (талькиты), отмеченных в коллекции местонахождения Малая Сыя. В целом, индустриальный комплекс имеет ярко выраженный верхнепалеолитический облик, серия дат соотносит его возраст со временем 28-36 тыс. л.н. Петрографический анализ изделий персональной орнаментации показал ресурсную стратегию, предполагающую использование приносимого, «экзотического» сырья. Технологический анализ предметов выявил применение двух способов обработки камня - технологических цепочек, характерных для разных видов сырья, использование двух наборов инструментов для обработки изделий. Подготовлена динамическая 3D-модель, демонстрирующая первичную обработку сырья, его уплощение, формирование заготовки и готового изделия.

"экзотическое" сырье, технология, следы, 3d-модель, верхний палеолит, сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/145144860

IDR: 145144860 | УДК: 903.03

Текст научной статьи Технологические особенности обработки каменного сырья для производства предметов персональной орнаментации в комплексе Малой Сыи

Формы символической коммуникации, появление и формирование культурных архетипов на этапе начального этапа верхнего палеолита в Сибири рассматриваются нами в формате анализа технологии изготовления предметов персональной орнаментации как отражения деятельностного процесса [Вишняцкий, 2005; Деревянко, 2009; Лбова, Ванхаерен, 2011; и др.].

Материалы местонахождения Малая Сыя свидетельствуют об уникальном проявлении ранней верхнепалеолитической культуры на юге Средней Сибири, не имеющем территориально близких аналогов [Ларичев, Холюшкин, 1992; Лисицын, 2000; Холюш-кин, 2009; Лбова и др., 2014; и др.]. Анализ сырьевой базы (см. статью Н.А. Кулик и др. в данном томе) демонстрирует характер различных ресурсных стратегий, направленных на использование как местного сырья (для производства орудий, получения пигментов), так и приносимого с расстояния в пределах одно-двухдневного перехода. В коллекции Малой Сыи представлены артефакты из мягких пород камня, заготовки для подобных изделий, сколы, а также исходное сырье в желваках и обломках, что дает возможность реконструкции технологических цепочек его использования (всего 35 предметов).

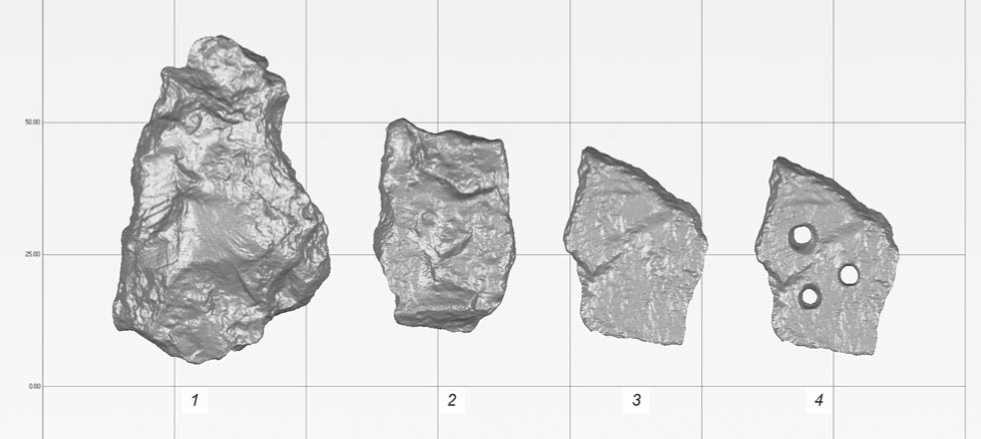

Методы

Петрографический анализ показал принадлеж-но сть сырья к серии тел офиолитовой ассоциации, расположенной в 30–35 км южнее памятника, из которой, вероятно, и происходят талькиты, служившие сырьем для производства предметов персональной орнаментации. Технологический и трасологический анализы проведены с использованием апробированных методик экспериментальных исследований в археологии и материалов Сибирской эталонной коллекции трасологических стандартов [Волков, 2013]. Для иллюстрации технологической цепочки использован метод трехмерной визуализации с применением свойств динамической 3D-модели. Для получения высокоточных 3D-моделей объектов было выполнено 3D-сканирование артефактов с применением структурированного подсвета. Для получения данных моделей использована аппаратура со следующими характеристиками: область сканирования 66 × 50 × × 50 мм; точность 3D-точки (среднеквадратическое отклонение) 0,03 мм; 3D-разрешение 0,02 мм; рабочее расстояние 0,27 м; разрешение камер 5 МП; разрешение проектора 1280 × 800 p; минимальное время создания одного снимка 30 сек. (рис. 1).

Материалы и обсуждение

Коллекция изделий из «экзотиче ского» сырья представлена артефактами (7 экз.) и их заготовками (5 экз.), а также отщепами и обломками, пригодными для изготовления предметов [Лбова и др., 2014]. «Экзотическое» сырье в большинстве случаев состоит из талькитов и их разновидностей, единично – серпентина-антигорита, разновидностей серпентинита.

В результате дополнительного проведенного анализа технологии обработки выявлено два устойчивых варианта работы с изделиями из различного сырья.

В первом случае (артефакты из красновато-коричневых и зеленовато-серых талькитов) работа

Рис. 1. Технологическая цепочка обработки красновато-коричневых талькитов (3D-модель).

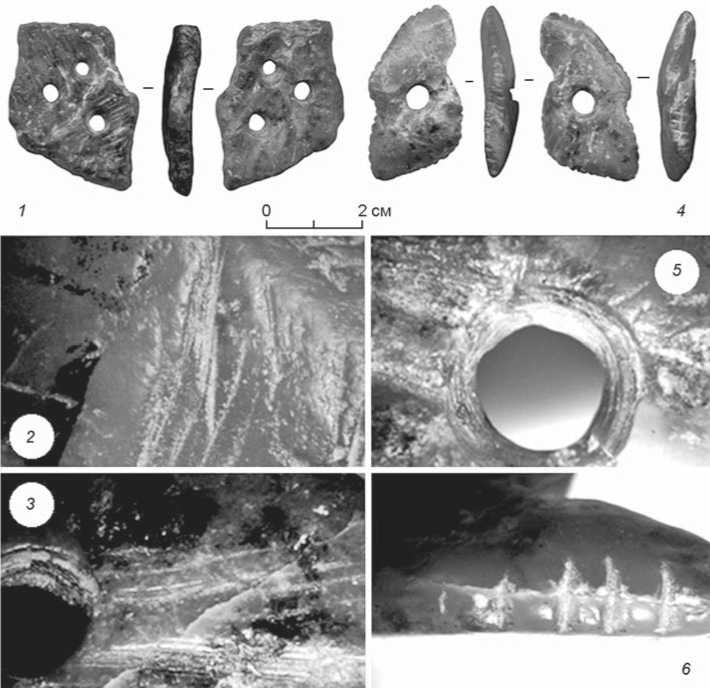

начиналась с процесса уплощения заготовки с помощью резца с относительно широким рабочим краем. Следы работы этого инструмента прослеживаются в центральной части сырьевых блоков, заготовок и готовых изделий. Целью подобной операции является уплощение и выравнивание естественного рельефа сырья. Кинематика работы орудия – возвратно-поступательная. Отверстия выполнялись ручным сверлом с рабочим оборотом орудия менее 180°. Канал сверления биконический. Следов его развальцовки нет. Следов крепления или подвешивания не выявлено. На поверхности изученного артефакта отмечаются ярко выраженные следы заглаженности, происхождение которой обусловлено контактом изделия с эластичным органическим материалом (рис. 1; 2, 1–3 ).

При втором технологическом варианте работы с артефактами из зеленоватых талькитов уплощения сырьевой формы не производилось. Работа начиналась с прободения биконического отверстия. В зоне работы сверла на поверхности артефактов видны углубления технологического характера, обеспечивавшие устойчивость начала процесса сверления. Данный участок обрабатывался резцом с широким рабочим краем. Линейная протяжен- ность движения резца, по сравнению с действиями аналогичного инструмента при первом варианте работы, значительно короче, и его использование ориентировано не на уплощение поверхности, а на формирование углублений. Двустороннее сверление производилось проверткой, с рабочим оборотом менее 180°. Развальцовки конических каналов сверления не выявлено. На завершающем этапе работы производилась обработка края изделия по его внешнему периметру путем формирования коротких насечек. Орудием для такой работы служил нож. Вероятная кинематика инструмента – поступательная. Большая часть поверхности изделия заглажена от контакта с эластичным органическим материалом (рис. 2, 4–6).

Некоторые предметы на относительно плоской части поверхности артефактов несут следы, которые можно интерпретировать как пришлифовку. Следов долговременного использования предметов не обнаружено.

Заключение

Предметы персональной орнаментации являются устойчивыми диагностируемыми формами

Рис. 2. Следы использования инструментов согласно первой ( 1–3 ) и второй ( 4–6 ) технологиям.

знакового поведения, связанными с многогранной жизнью древнего человека, реализующими не только эстетические потребности. В культуре архаичных обществ такие предметы могут использоваться в различном контексте, являясь идентификаторами пола, этнической принадлежности, социального статуса; выступать в качестве символа гендерной или возрастной принадлежности, демонстрировать фазу биологического состояния, отражать семейное положение. В качестве индивидуальных маркеров такие предметы могут подчеркивать особый социальный статус. Предметы персональной орнаментации могут играть роль ритуальных объектов, являться амулетами или талисманами. Не исключается и функция таких предметов как эквивалентов обменных операций, элементов системы дарения, предметов наследования [Erikson, 1969; Vanhaeren, 2014; etc.]. Выявленные различия в технологических операциях, вероятно, связаны не только с характером петрографического состава сырья-экзота, но и могут отражать обменный аспект коммуникации, что свидетельствует о достаточно развитых социальных связях.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 1756-16016.

Список литературы Технологические особенности обработки каменного сырья для производства предметов персональной орнаментации в комплексе Малой Сыи

- Вишняцкий Л.Б. Информационный взрыв и изобразительная деятельность // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2005. - № 1 (21). - С. 51-54.

- Волков П.В. Опыт эксперимента в археологии. -СПб.: Нестор-История, 2013. - 416 с.

- Деревянко А.П. Переход от среднего к верхнему палеолиту и проблема формирования Homo sapiens sapiens в Восточной, Центральной и Северной Азии. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. - 328 с.

- Ларичев В.Е., Холюшкин Ю.П. Археология верхнепалеолитического поселения Малая Сыя // Археология, геология и палеография палеолитических памятников юга Средней Сибири (Северо-Минусинская впадина, Кузнецкий Алатау, Восточный Саян). - Красноярск: Зодиак, 1992. - С. 109-122.

- Лбова Л.В., Ванхаерен М. Системы персональной орнаментации в контексте вариабельности культур раннего верхнего палеолита Евразии // Археология Южной Сибири. - Кемерово: Кем. гос. ун-т, 2011. - Т. 25. -С. 36-40.

- Лбова Л.В., Волков П.В., Долгорукова Н.А., Барков А.В., Ларичев В.Е. Предметы неутилитарного назначения местонахождения Малая Сыя (технологический аспект) // Вестн. НГУ Сер.: История, филология. - 2014. - Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. -С. 91-100.

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. - СПб.: Петербург, востоковедение, 2000. - С. 26-30.

- Холюшкин Ю.П. Поселение Малая Сыя - ранний этап верхнего палеолита Сибири (к проблеме начала становления культур Homo sapiens в Северной Азии) // Астроархеология - естественно-научный инструмент познания протонаук и астральных религий жречества древних культур Хакасии. - Красноярск: Город, 2009. -С. 137-45.

- Erikson J.M. The Universal Bead. - N.Y.: [W. W. Norton], 1969. - 191 р.

- Vanhaeren M. The Beauty of Beds from Prehistory to Present Day. Art as Behavior (An Ethnological Approach to Visual and Verbal Art, Music and Architecture) // Hanse Studies. - 2014. - Vol. 10. - P. 273-290.