Технологические особенности железных изделий раннего железного века (по материалам поселений Подмосковья)

Автор: Завьялов В.И., Терехова Н.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты археометаллографического исследования железных предметов из памятника раннего железного века: городища Настасьино (дьяковская культура). При изготовлении железных предметов, найденных на памятнике, применялись все известные в раннем железном веке технологические схемы. Материалы из Настасьино отражают сравнительно развитый для этого периода уровень железообработки, который до настоящего времени фиксировался только на Троицком городище. Однако свидетельств местной железообработки на городище Настасьино не обнаружено. Можно полагать, что в дьяковское время на территории Подмосковья кроме Троицы существовал еще какой-то пока невыявленный центр с высокоразвитой для раннего железного века металлообработкой.

Городище настасьино, дьяковская культура, археометаллография, железный инвентарь, кузнечное ремесло, технологические схемы

Короткий адрес: https://sciup.org/143182305

IDR: 143182305 | DOI: 10.25681/IA5A6.0130-2620.272.346-355

Текст научной статьи Технологические особенности железных изделий раннего железного века (по материалам поселений Подмосковья)

В окрестностях Москвы в 1999–2000 гг. раскопан интереснейший археологический памятник – поселение у деревни Настасьино, получивший соответствующее название. Особенностью этого памятника является наличие двух культурно-хронологических горизонтов: раннего железного века (дьяковская культура, VI в. до н. э. – II в. н. э.) и средневековья (древнерусская культура, XIV–XV вв.). Типологически поселения различаются: в раннем железном веке это было укрепленное поселение – городище, в древнерусское время – неукрепленное селище.

Памятник расположен в 200 м к северу от д. Настасьино (городской округ Коломна Московской области) на левом берегу р. Северки левого притока р. Москвы. Площадь, исследованная раскопками, составила 3634 кв. м (руководитель

А. В. Энговатова). В результате были получены многочисленные археологические артефакты, характеризующие материальную культуру местного населения, обитавшего здесь в различные хронологические эпохи. Привлечение разнообразных естественнонаучных методов (палинологии, археозоологии, археобо-таники, металлографии) позволило реконструировать жизнедеятельность этих социумов ( Энговатова, Сапрыкина , 2004. С. 7–9).

Проведенные в 60–80-х гг. прошлого века металлографические исследования железных предметов дьяковской культуры ( Вознесенская , 1965; 1970; Хомутова , 1978; 1981; Терехова и др. , 1997) позволили определить характер железообрабатывающего производства финно-угорских племен Москворечья. Было установлено, что на позднем этапе дьяковской культуры (II в. до н. э. – II в. н. э.) ассортимент кузнечной продукции малочислен и ограничен. Большинство изделий невелики по размерам и просты по конфигурации; преобладают серповидные ножи, встречаются серпы, наконечники стрел, единичными находками представлены топоры, украшения. Основным технологическим приемом была ковка изделий из металлургического сырья – железа и сырцовой стали. Технологически на фоне остальных материалов резко выделяются кузнечные изделия Троицкого городища, где найдено сравнительно большое количество изделий из качественной стали, применялись сложные приемы технологической сварки ( Терехова и др. , 1997. С. 122, 123).

К сожалению, следов местного железопроизводства в Настасьино археологически не прослежено. Однако вопрос остается открытым, поскольку вскрыта не вся площадь памятника. Пока же на основании результатов археометаллогра-фического исследования мы можем получить достоверную информацию о технологических особенностях кузнечной продукции.

Несомненно, технологические особенности кузнечной продукции напрямую связаны с профессиональным уровнем мастера. Именно эта информация заключена в древнем артефакте, и задача исследователя – ее извлечь. Возможности традиционных археологических методов в этом плане весьма ограничены. Только благодаря широкому привлечению комплексных аналитических методов исследования (и прежде всего металлографических) изделия из металла можно рассматривать как полноценный исторический источник.

Исследованная с применением метода металлографии коллекция изделий раннего железного века из Настасьино состоит из 38 предметов. Среди них 20 ножей, серп, топор-кельт, 16 наконечников стрел. Принимая во внимание тот факт, что распространение железной индустрии в лесной зоне Восточной Европы начинается не ранее III в. до н. э. ( Завьялов и др. , 2009. С. 140), коллекцию железных изделий из городища Настасьино можно датировать III в. до н. э. – II в. н. э.

При археометаллографическом изучении предметов из Настасьино применялась стандартная процедура. Исследуемые образцы вырезались из режущих кромок ножей или других функциональных частей предметов. Микроструктуру железных изделий определяли на оптическом микроскопе ММР-2Р при увеличениях 150 и 490 после травления полированного образца реактивом ниталь (3 % раствор HNO3 в этиловом спирте). Фотографирование микроструктур проводилось фотокамерой Nicon COOLPIX4500 на узкую фотопленку с последующей обработкой негативов в программе Adobe Photosop CS6. Микротвердость измеряли на микротвердомере ПМТ-3 алмазным пирамидальным индентором с нагрузкой 100 г.

Как свидетельствуют многочисленные исследования, с технологической точки зрения особый интерес представляют ножи, поскольку при изготовлении этого универсального орудия используется весь известный в соответствующее время набор технологических операций (табл. 1).

Таблица 1. Городище Настасьино. Распределение технологических схем изготовления железных предметов по категориям (цифры означают номера анализов)

|

Предмет |

Т Е Х Н О Л О Г И И |

||||||

|

Из железа |

Из сырцовой стали |

цементация |

пакетирование |

наварка |

вварка |

Всего |

|

|

ножи |

10552 10555 10558 10560 10566 10568 |

10550 10551 10553 10561 |

10554 10557 |

10549 10562 |

10556 10563 10564 10565 10567 |

10559 |

20 |

|

серп |

10569 |

1 |

|||||

|

топор-кельт |

10576 |

1 |

|||||

|

наконечники стрел |

10583 10584 10585 10589 10592 10593 10594 |

10578 10579 10580 10581 10582 10586 10587 10588 10590 |

16 |

||||

|

Всего |

13 |

14 |

2 |

2 |

6 |

1 |

38 |

Значительная часть исследованных ножей относится к типу серповидных, характерных для раннего этапа становления дьяковской железообработки (IV–III вв. до н. э. – II–III вв. н. э.) ( Терехова и др. , 1997. С. 122), а один нож – к типу орудий с горбатой спинкой. По мнению К. А. Смирнова, такие ножи следует датировать концом I тыс. до н. э. – V в. н. э. ( Смирнов , 1974. С. 38).

Установлено, что при изготовлении ножей использовались разнообразные технические приемы, которые условно можно объединить в три технологические группы (табл. 2). Технологическая группа I включает изделия, изготовлен- ные непосредственно из металлургического сырья (железа и сырцовой стали). Артефакты, объединенные в технологическую группу II, демонстрируют дополнительные приемы по улучшению рабочих качеств изделия (химико-термическая и/или термическая обработка). Химико-термическая обработка заключалась в цементации или готового изделия, или заготовки; термическая – в нагреве изделия до определенной температуры и охлаждения в различных средах с целью увеличения твердости изделия. В технологическую группу III входят изделия, изготовленные с использованием технологической сварки, т. е. сварки стального лезвия с железной основой.

Таблица 2. Городище Настасьино. Технологические характеристики ножей

|

Номер анализа |

Структура |

Содержание углерода (%C) |

Микротвердость (кг/мм2) |

Технология изготовления |

|

Технологическая группа I |

||||

|

10550 |

Феррит, феррито-перлит |

до 0,4–0,5 |

128–135; 181 |

Из сырцовой стали |

|

10552 |

Феррит |

до 0,1 |

181–221 |

Из кричного железа |

|

10555 |

Феррит |

193–236 |

Из кричного железа |

|

|

10558 |

Феррит |

160–181 |

Из кричного железа |

|

|

10560 |

Феррит |

221–236 |

Из кричного железа |

|

|

10562 |

Феррит, феррито-перлит |

0,2–0,4 |

181–206; 170–193 |

Из металлолома |

|

10563 |

Феррит |

151–193 |

Из кричного железа |

|

|

10566 |

Феррит |

151 |

Из кричного железа |

|

|

10568 |

Феррит |

110–116 |

Ин кричного железа |

|

|

Технологическая группа II |

||||

|

10551 |

Феррито-перлит, мартенсит |

до 0,4–0,5 |

181; 322–464 |

Из металлолома, закалка |

|

10553 |

Феррит, мартенсит |

193–221; 236 |

Из сырцовой стали, закалка |

|

|

10554 |

Феррит, феррито-перлит, сорбитообразный перлит |

0,2 |

143–160; 151; 206 |

Цементация, закалка с отпуском |

|

10557 |

Феррит, феррито-перлит, мартенсит |

0,2–0,3 |

122–135; 274–383 |

Цементация, закалка |

|

10561 |

Феррит, мартенсит |

206–221; 254–297 |

Из сырцовой стали, закалка |

|

Окончание табл. 2

|

Номер анализа |

Структура |

Содержание углерода (%C) |

Микротвердость (кг/мм2) |

Технология изготовления |

|

Технологическая группа III |

||||

|

10549 |

Феррит, феррито-перлит, мартенсит |

0,2–0,4 |

206–254; 236–274; 322 |

Из пакетной заготовки, закалка |

|

10556 |

Феррито-перлит, мартенсит |

236–274; 254–297 |

Сварка из двух полос, закалка |

|

|

10559 |

Феррит, феррито-перлит, мартенсит |

0,2 |

170–206; 221; 274 |

Варка, закалка |

|

10564 |

Феррит, мартенсит |

221; 297–350 |

Косая наварка, закалка |

|

|

10565 |

Феррит, мартенсит |

193; 274–350 |

Торцовая наварка, закалка |

|

|

10567 |

Феррит, мартенсит |

236–322; 297–350 |

Сварка из двух полос, закалка |

|

Около половины ножей (девять экз.) можно отнести к I технологической группе. Одно орудие демонстрирует использование металлолома.

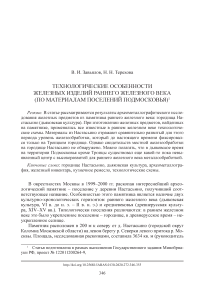

Технологическая группа II представлена пятью ножами. Все орудия этой группы подвергнуты термообработке (рис. 1: ан. 10561 ).

С технологической точки зрения наиболее интересна группа III. Сама по себе технологическая сварка представляет довольно сложную операцию, поскольку мастер должен учитывать такой показатель, как характер свариваемых материалов, который влияет на выбор правильного температурного режима. В эту группу входят шесть ножей. В данном случае мастер не обладал высокой квалификацией, поскольку сварка проведена недостаточно качественно: сварные швы широкие, часто в них встречаются неметаллические включения (рис. 1: ан. 10556, 10567 ). В этой группе выделяется нож с горбатой спинкой, откованный из пакетной заготовки (рис. 1: ан. 10549 ; 2: 1 ). Заготовки сварена из последовательно чередующихся полос железа и сырцовой стали. Четкие сварные швы проходят параллельно друг другу.

Заключая технологическую характеристику ножей можно констатировать, что мастера, изготовившие эти орудия, использовали в большинстве случаев простые технологии. В то же время им были известны такие операции, как цементация готового изделия, технологическая сварка разнородных металлов (железо и сталь), термическая обработка (как резкая закалка в большинстве случаев, так и мягкая закалка).

Чтобы расширить наши представления о характере железообработки дьяковского времени, рассмотрим технологию производства других категорий железного инвентаря.

Рис. 1. Железные изделия из городища Настасьино и технологические схемы их изготовления

Условные обозначения : a – железо; b – фосфористое железо; c – сталь; d – термообработанная сталь

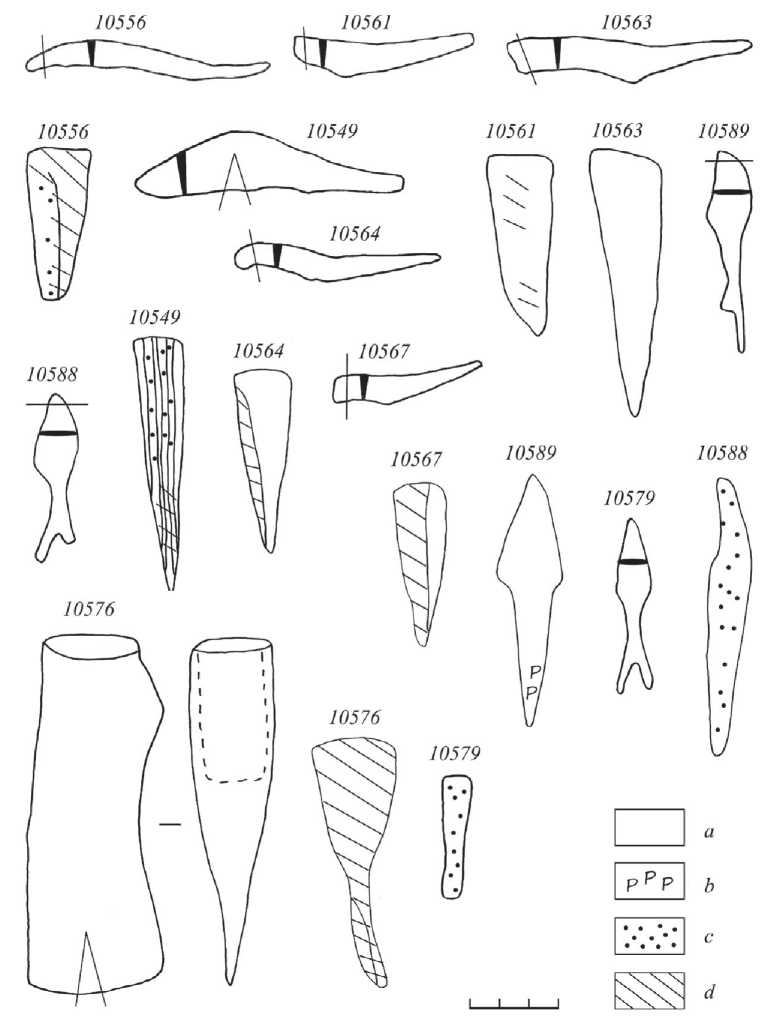

Рис. 2. Городище Настасьино. Фотографии микроструктур

1 – ан. 10549, нож, феррит, феррито-перлит; 2 – ан. 10576А, лезвие топора-кельта, фер-рито-перлит, мартенсит, сварной шов; 3 – ан. 10576Б, втулка топора-кельта, феррито-перлит; 4 – ан. 10569, серп, феррит, феррито-перлит; 5 – ан. 10578, наконечник стрелы, феррито-пер-лит; 6 – ан. 10579, наконечник стрелы, феррито-перлит

Топор-кельт откован из сырцовой стали. На основу орудия было наварено лезвие также из сырцовой стали (рис. 1: ан. 10576 ; 2: 2 ). Заключительной операцией была закалка. При этом втулка кельта термообработке не подвергалась (рис. 2: 3 ).

Серп откован из сырцовой стали. Содержание углерода на отдельных участках колеблется от 0,2–0,3 до 0,6–0,7 % С (рис. 2: 4 ).

Все 16 наконечников стрел, прошедших металлографический анализ, относятся к типу ланцетовидных с полулунным окончанием черенка (в виде

«ласточкина хвоста»). Шесть предметов откованы из кричного железа, десять – из сырцовой стали (рис. 2: 5, 6 ). Никаких дополнительных операций по улучшению рабочих свойств не применялось.

На основании проведенных металлографических анализов изделий из черного металла из поселения Настасьино раннего железного века можно сделать следующие выводы.

Материалом для изготовления исследованных предметов служили железо и сырцовая сталь.

Качество обработки металла невысоко: как железо, так и сырцовая сталь засорены мелкими и крупными шлаковыми включениями.

Мастера недостаточно хорошо представляли различия в свойствах железа и стали: в ряде случаев фиксируется технологическая сварка однородных материалов.

Среди всех видов термообработки доминирует резкая закалка (на мартенсит).

При изготовлении железных предметов из городища Настасьино применялись все известные в дьяковское время технологические схемы ( Вознесенская , 1965; Хомутова , 1978; 1981). Распределение технологических схем по категориям предметов приведено в табл. 1. Обращает на себя внимание сравнительно большая доля изделий, изготовленных с применением технологической сварки, что в целом не было характерно для дьяковских изделий этого периода.

Широкие металлографические исследования дьяковского металла, проведенные Г. А. Вознесенской и Л. С. Розановой (Хомутовой), убедительно доказали, что особенностью развития железообработки племен дьяковской культуры на раннем этапе (конец I тыс. до н. э. – перв. пол. I тыс. н. э.) является сосуществование двух центров металлообработки: одного с высокоразвитой кузнечной техникой (применение технологической сварки: Троицкое городище) и другого с более простой техникой кузнечества (ковка предметов из цельнометаллических заготовок: городища Щербинское, Боршева, Кузнечики) ( Хомутова , 1978. С. 76; Терехова и др. , 1997. С. 121, 122). Как видно из результатов металлографического исследования, железные изделия городища Настасьино по своим технико-технологическим параметрам оказались наиболее близки материалам Троицкого городища, но значительно уступают по качеству обработки сырья и выполнения отдельных операций. Как отмечала Г. А. Вознесенская, железо и сталь предметов из нижнего слоя Троицкого городища «отличного качества, металл мелкозернистый, хорошо очищенный от шлаков, феррит повышенной твердости, а сталь – равномерно на-углероженная… кузнецы в совершенстве владели такими технологическими операциями, как сварка железа и стали, наварка тонких стальных лезвий на железную основу ножа или серпа, термическая обработка» ( Вознесенская , 1965. С. 135).

Итак, мы рассмотрели технологические особенности производства железных изделий, представленных на памятнике раннего железного века Настасьино. Полученные результаты свидетельствуют о том, что технологические данные вписываются в историко-технологический контекст развития железной индустрии на территории Восточной Европы.

Представленные в статье аналитические материалы мы рассматриваем как часть проблемы развития железной индустрии в раннем железном веке. По набору технологических схем можно констатировать, что материалы из Настасьино отражают достаточно развитый уровень железообработки. Мы фиксируем все основные приемы обработки черного металла: горячая ковка, химико-термическая обработка, разные виды термической обработки, технологическая сварка разнородных металлов. Эти факты в сочетании с отсутствием археологических следов местной металлообработки можно расценивать как свидетельство поступления кузнечной продукции из развитого центра железообработки дьяковского времени. До настоящего времени таковым центром исследователи считали Троицкое городище (Вознесенская, 1965; Хомутова, 1978). Однако, как нами было показано, материалы Настасьино по качеству исполнения отличаются от железных артефактов из Троицы. Можно полагать, что в дьяковское время на территории Подмосковья существовал еще какой-то пока невыявленный центр с высокоразвитой для раннего железного века металлообработкой.

Список литературы Технологические особенности железных изделий раннего железного века (по материалам поселений Подмосковья)

- Вознесенская Г. А., 1970. Металлографическое исследование кузнечных изделий Троицкого городища // Древнее поселение в Подмосковье. М.: Наука. С. 192-199. (МИА, № 156.).

- Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2009. История кузнечного ремесла финно-угорских народов Поволжья и Предуралья: к проблеме этнокультурных взаимодействий. М.: Знак. 264 с. EDN: QZUNHN

- Смирнов К. А., 1974. Дьяковская культура (материальная культура городищ междуречья Оки и Волги) // Дьяковская культура / Отв. ред. Ю. А. Краснов. М.: Наука. С. 7-90.

- Терехова Н. Н., Розанова Л. С., Завьялов В. И., Толмачева М. М., 1997. Очерки по истории древней железообработки в Восточной Европе. М.: Металлургия. 318 с. EDN: SXNIPR

- Хомутова Л. С., 1978. Металлообработка на поселениях дьяковской культуры // СА. № 2. С. 62-77.

- Хомутова Л. С., 1981. История железообрабатывающего производства у дославянского населения Волго-Окского междуречья в I тыс. н. э.: автореф. дис.. канд. ист. наук. М.: ИА АН СССР 22 с.

- Энговатова А. В., Сапрыкина И. А., 2004. Поселение Настасьино. Методика полевых работ на памятнике. Стратиграфия и планиграфия // Средневековое поселение Настасьино / Ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 7-20. EDN: YYWZHF