Технологические принципы разработки водоплавающей залежи аномально вязкой нефти

Автор: Рузин Л.М., Чупров И.Ф., Хозяинова М.С.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 3 (11), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается вариант разработки водоплавающей залежи аномально вяз- кой нефти с использованием подстилающего водоносного пропластка для предварительного прогрева продуктивного пласта. Показано, что пласты не- большой толщины (до 10-15м) можно прогреть через водоносный пропласток до температуры, при которой появится возможность перейти к площадному вытеснению нефти.

Закачка пара, высоковязкая нефть, паротепловое воздействие на пласт, водоносный пропласток

Короткий адрес: https://sciup.org/14992556

IDR: 14992556 | УДК: 622.276.652

Текст научной статьи Технологические принципы разработки водоплавающей залежи аномально вязкой нефти

К основным особенностям геолого-физической характеристики пласта на Лыаёльской площади Ярегского месторождения относятся: небольшая толщина – 10–15 м, аномально высокая вязкость нефти – 15–20 тыс.µПа∙с. и наличие на значительной части площади подстилающего водоносного горизонта. Подобные запасы углеводородов зачастую относят к забалансовым и не разрабатывают. Основная проблема, с которой пришлось столкнуться при проведении опытных работ по тепловому воздействию на пласт – освоение скважин под закачку пара и обеспечение приемлемых темпов закачки. Практически все скважины характеризовались крайне низкой проницаемостью. Фильтрационные сопротивления пласта, насыщенного аномально вязкой нефтью, настолько велики, что, как показывают расчеты, невозможно обеспечить существенную скорость фильтрации закачиваемого теплоносителя при максимально допустимых давлениях нагнетания.

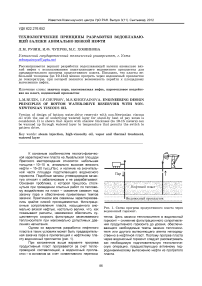

Одним из вариантов разработки нефтяного пласта в таких условиях может быть предварительная закачка пара в прилегающий к нефтяному пласту водоносный пропласток (рис. 1).

При изложенном выше варианте прогрева продуктивный пласт прогревается за счет теплопроводной составляющей, а водоносный пропласток – в основном за счет конвективного переноса

Рис. 1. Схема прогрева продуктивного пласта через водоносный горизонт.

тепла. Цель закачки теплоносителя в водоносный горизонт – снижение фильтрационного сопротивления продуктивного горизонта до уровня, обеспечивающего необходимые темпы закачки теплоносителя или другого вытесняющего агента непосредственно в нефтяной пласт. Поэтому прогрев пласта через водоносный горизонт следует рассматривать как необходимую подготовительную технологическую операцию, предшествующую активному гидродинамическому вытеснению нефти из прогретого пласта.

Для исследования динамики температуры в продуктивном пласте при закачке теплоносителя в подстилающий водоносный горизонт была использована схема Х. Ловерье [1].

Замена ξ на означает, что нагнетаемый ξ в ξ П

С П • h д T Лж • С ж -1

•

X

д t 2 пХ

1 д T — •--- r д r

—

2 (dT.1 = 0, к дz J z=± h

пар заменяется эквивалентным количеством горячей воды с равными температурой и теплосодержанием.

Средняя безразмерная температура продуктивного пласта при заданных ^ и т выразится

д T 2 д t

X д 2 T 2 --•---— c 2 д z 2

формулой:

при условиях

— he + h 1 2 в 0 ( ^ , т ) = - j erfc h

Г 2 к

^ + — Z — 1 _Лв

T = T 2 = T 0 при t = 0 , T 1 = T2 при | z | = — .

T = Т ж при r = 0 , T = T2 = T0 при r ^ w ,

T2 = T0 при |z| ^ «, где Т1 – температура пласта; Т2 – температура окружающих пород; Т0 – начальная температура пласта; Тж – температура горячей воды; h – толщина нефтяного пласта, сП и с2 – теплоёмкость пласта и окружающих пород соответственно; сж – теплоёмкость горячей жидкости; qж – темп закачки горячей жидкости; X - теплоёмкость пород; r - расстояние от оси скважины, t – время закачки.

Расчётные формулы имеют вид:

а) для пласта

exp

к

0 1 =

T 1

T ж

—

—

T

— = erfc T 0

^

к

•°( т — ^ ;

б) для окружающих пород

1 h

в

2 7а(т— ^ ) к j

2 h + he Л

dz =

к 2 he ^ а ( т — ^ )2

—

ii h^ erfc f___ ^___ 1+ h JHHH

2 her к 2 л№— _ > ■ vn: h

f ^ 2 1

к 4 а ( т — ^ ) J

— exp

f ^ 2 • h B + 4 h 2 + 4 §. h e • h

—

к 4 he 2 а( т —^ ) ?

J

.

0 2 =

Т T 2

T ж

^

—

T

T 0

I

erfc

^+H — 1 к 2 Ja ( T— ^ ) j

'Ут — А ) ’

Здесь

ξ

в

4 п - Л - r 2

h • q^ • c™ жж

’ Т =

4 X t

С П ■ h

,

2 • z

П = —- а = h

—- о ( т — ^ ) = c 2

0 при т

1 при Т

u

-

-

■ ^< 0, ^> 0,

Математическая модель (1) в дальнейшем была использована для исследования влияния геологических и технологических факторов на эффективность прогрева продуктивного пласта через водоносный горизонт. Установленные закономерности изложены в работе [2].

Для определения момента перехода к вытеснению нефти из пласта необходимо исследовать динамику фильтрационного сопротивления продуктивного пласта по мере его прогрева. Изучение динамики фильтрационных сопротивлений в процессе прогрева позволяет определить момент перехода к площадному вытеснению нефти из прогретого пласта.

Начальный расход теплоносителя до теплового воздействия при круговом течении определяется по формуле:

= 2пк • h Р к — P c , (2)

q нач n

µн ln R r0

где к – проницаемость пласта, µ н – вязкость нефти, Р к – Р с – перепад давления между зоной нагнетания и отбора, R – радиальная координата, r 0 – ра-

При закачке пара

4 n • X • A7 • rr1

=-------------- П ---------,

П h • q^ • ( c' • A T + x • c )

вп п п пr где qП – массовый расход нагнетаемого пара, hв – толщина водоносного пропластка, хП – степень сухо сти пара, c‘ - теплоёмкость пара при заданной сП температуре, cr – скрытая теплота парообразова ния, МП = Tn — Т0 избыточная температура пара.

диус скважины.

Текущий расход теплоносителя в период прогрева с учетом зависимости вязкости нефти от температуры может быть определен по приближенной формуле:

, P — P

Ч тек = 2 ПК • h^T^--- IT" ,

У ^ • ln Ri+1-нi i =1 Ri

где µ нi – вязкость нефти в интервале ( R i ; R i+1 ) .

Составим соотношение начального расхода к текущему, характеризующее степень снижения фильтрационных сопротивлений пласта в результате теплового воздействия:

q нач q тек

n

X r.- in -f i=1_____________Ri

R

^ H • ln~ r 0

.

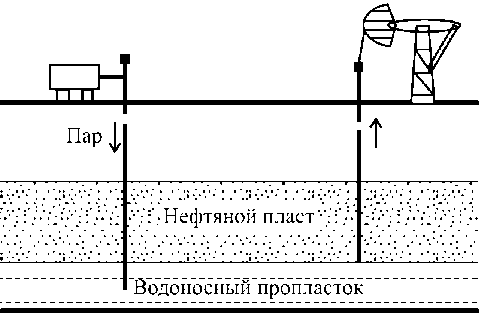

В качестве примера выполнен расчёт динамики фильтрационных сопротивлений при следующих данных: h = 10 м, r 0 = 0,05 м, ц Н = 10060 мПа • с (вязкость

нефти Ярегского месторождения при 10°С), R = 50 м,

Т П = 150°С и 200оС, Т 0 = 10°С,

Вт = 2 , 32------ ,

П м • К

сП = 2212

кДж

3 м • К

, св

кДж кДж

= 1940-3 . cr = 1941-— .

м5 • К кг

с п = 1,89 кДж - хП = 0,7 - Qn = 50т/сут • кг • К

Радиус прогрева R = 50 м разобьём на 10

частей. Примем R i + 1 = 5i , R i = 0,05 i + 5 ( i - 1 ) • В

формуле для определения п ф верхний индекс суммирования будет равняться 10.

Методика расчёта состоит в следующем: вначале для каждого заданного радиуса находим среднюю температуру нефтяного пласта по формуле (1), затем по температуре определяем вязкость нефти и в дальнейшем по формуле (4) находим динамику снижения фильтрационных сопротивлений (рис. 2).

но переходить к площадному вытеснению нефти, выполняется следующим образом:

– для заданных значений проницаемости коллектора, толщины пласта и максимально возможного давления нагнетания пара вычисляется начальный расход теплоносителя q нач до теплового воздействия на пласт по формуле (2). Так, при проницаемости коллектора 3∙10-12 мкм2 и давлении нагнетания 3 МПа с учетом ранее принятых значений других параметров величина q нач составляет 0,48 м3/сут.;

– задаваясь расходом теплоносителя q тек , по формуле (4) определяем степень снижения фильтрационных сопротивлений пласта П ф для обеспечения заданного расхода q тек . Например, для q тек = 50 м3/сут значение П ф составляет примерно 0,01;

– используя рис. 2, для заданных значений R и h в , определяем время закачки пара в водоносный пропласток, соответствующее моменту перехода к площадной закачке пара. При температуре пара 200оС время перехода к площадному вытеснению нефти составляет 365 суток.

Как известно, при закачке пара в пласте последовательно перемещаются три зоны: зона насыщенного пара, зона горячей жидкости и зона начальных пластовых температур. Сопоставим динамику снижения фильтрационного сопротивления пласта с характером продвижения указанных зон.

Радиус зоны пара зависит от темпа закачки q П , параметров закачиваемого пара, толщины водоносного пропластка, теплофизических параметров пласта и вычисляется по формуле [3].

Рис. 2. Динамика фильтрационного сопротивления пласта в радиусе 50 м при К в = 4 м, 1 - Т П =150 ° С, 2 – Т П = 200°С

где cуд

rn =

Q n • c r • t

\ П • h e • суд

= m • Cr • рП + ( 1 - m) • сск • Рек • ATn -

удельная теплоемкость пласта, m – пористость, ρ П – плотность пара, сск, рс - удельная теплоёмкость и плотность скелета водоносного пропластка.

Выполним оценку скорости продвижения паровой зоны для следующих исходных данных: 3

q n = 50 т/сут; р ск = 2200 кг / м ; m = 0,26;

3 кДж рn = 300 кг/м ;cr = 1941----;

кг

ccк

= 2212

кДж 3 0 м • С

; hв

= 4 м; А ТП = 1900 C .

На приведенном выше рисунке можно выделить два этапа: период резкого снижения фильтрационного сопротивления продуктивного пласта и период умеренного снижения и последующей стабилизации фильтрационного сопротивления, который наступает примерно через год после начала прогрева. Через год можно перейти к вытеснению нефти из пласта.

Определение необходимого времени предварительного прогрева пласта, после которого мож-

При расстоянии между нагнетательной и добывающими скважинами R = 50 м и принятых выше условиях прорыв пара в добывающие скважины произойдёт через 170 суток, т.е. раньше, чем фильтрационное сопротивление пласта снизится до необходимого уровня.

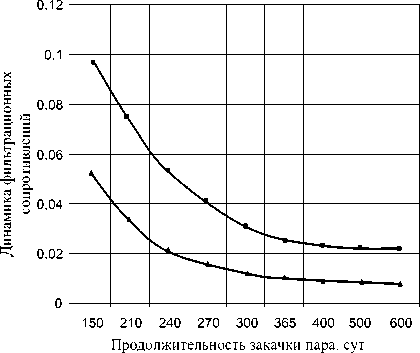

Дальнейшее нагнетание пара после прорыва приводит к утечкам тепла за пределы разрабатываемых элементов и неэффективному использованию энергии теплоносителя. Исходя из этих соображений, после прорыва пара необходимо прекра-

тить на некоторое время нагнетание теплоносителя. После прекращения закачки пара температура продуктивного пласта будет повышаться до момента выравнивания с температурой водоносного пропластка. При этом пар сконденсируется и давление в водоносном слое уменьшится. Следующий цикл нагнетания пара необходимо начать в момент равенства средней температуры пласта и водоносного пропластка (рис. 3).

пропитки

Рис. 3. Динамика температуры пласта и водоносного пропластка после прекращения закачки пара.

1 – температура пласта, 2 – температура водоносного пропластка.

В заключение отметим, что опытный участок ОПУ-1 Лыаёльской площади Ярегского месторождения разрабатывался по вышеописанной технологии в течение 20 лет. За это время на площади 6 га была достигнута нефтеотдача – 35% при приемлемом паронефтяном отношении 5,6 т/т. Приведенные результаты исследований свидетельствуют о том, что технология, включающая в начальной стадии использование водоносного пропластка для предварительного прогрева нефтяного пласта, является одним из эффективных вариантов разработки залежей аномально вязкой нефти или битума.

Список литературы Технологические принципы разработки водоплавающей залежи аномально вязкой нефти

- Бурже Ж., Сурио П., Комбарну М. Термические методы повышения нефтеотдачи пластов. М.: Недра, 1986. 424 с.

- Рузин Л.М., Чупров И.Ф. Технологические принципы разработки залежей аномально вязких нефтей и битумов: монография/Под ред. Н.Д. Цхадая. Ухта: УГТУ, 2007. 244 с.

- Шейнман А.Б., Малофеев Г.Е., Сергеев А.И. Воздействие на пласт теплом при добыче нефти. М.: Недра, 1969. 254 с.