Технологические традиции в керамике кулайской культурно-исторической общности Барсовой горы (по материалам городищ Барсов городок I/5 и I/7)

Автор: Селин Д.В., Чемякин Ю.П.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Выполнен технико-технологический анализ керамики сургутского варианта кулайской культурно-исторической общности (КИО) с городищ Барсов городок I/5 (33 сосуда) и I/7 (5 сосудов). На обоих памятниках по представлениям гончаров отбирался один вид исходного пластичного сырья - ожелезненные глины. На городище БГ I/5 выявлено девять рецептов формовочных масс. Основными являются несмешанные рецепты глина + дресва, глина + шамот. Выделяются рецепты с добавкой песка, вводимого в пропорции 1 : 1. На городище БГ I/7 установлено три рецепта. Полое тело сосудов на обоих памятниках наращивалось преимущественно при помощи лоскутов. Зафиксированы случаи использования лент с наложением. Разнообразны комбинации инструментов для обработки поверхности, на городище БГ I/5 установлено 22 варианта. На городище БГ I/7 для 5 сосудов установлено 4 варианта. На обоих памятниках зафиксирован специфический прием заглаживания зубчатым орудием с внутренней стороны места перехода от плеча к тулову. Посуда могла обжигаться в восстановительной и восстановительно-окислительной среде. Гончарные навыки населения обоих городищ вписываются в общие традиции, характерные для гончарства сургутского варианта кулайской КИО. Использование лоскутного налепа вместе с ленточным может отражать сосуществование на этих городищах двух групп гончаров с разными навыками конструирования полого тела. Это может быть связано как с взаимодействием внутри этих городищ населения с разными технологическими традициями, так и с влиянием более ранних гончарных традиций предшествующих культур, известных на Барсовой Горе. Добавка песка может быть связана с взаимодействием населения сургутского варианта кулайской КИО с более восточными кулайскими группами, для которых эта примесь является доминирующей, или являться результатом смешения с более ранней гончарной традицией.

Сургутское приобье, барсова гора, ранний железный век, кулайская культура, керамика, технико-технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147238021

IDR: 147238021 | УДК: 903.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-5-71-88

Текст научной статьи Технологические традиции в керамике кулайской культурно-исторической общности Барсовой горы (по материалам городищ Барсов городок I/5 и I/7)

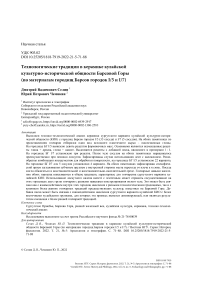

Урочище Барсова Гора хорошо известно как уникальная концентрация археологических памятников, датирующихся как минимум с раннего неолита до Нового времени. Оно расположено в 8–15 км к западу от г. Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) на правом коренном берегу Оби между речками Барцевкой и Калининой, протянувшись с запада на восток на 7,5 км (рис. 1, 1 ). С севера оно ограничено болотами, начинающимися в 1,3–2,5 км от края берега, с юга – поймой и протоками Утоплой (на востоке) и Микишиной

(на западе). Здесь на площади менее 6 кв. км обнаружены сотни селищ, объединявших остатки более 3 000 жилищ и построек, 66 городищ, 7–8 могильников, святилища, клады и т. д. С кулайской культурой связаны 23 городища, 34 селища и местонахождения, 2 (3?) могильника и одиночное погребение, святилище, клад. Двадцать городищ находятся на берегу протоки Утоплой. Расстояние между крайними не превышало 2,1 км [Морозов, Чемякин, 2005, рис. 1]. Пять самых восточных береговых городищ были практически полностью уничтожены во время строительства Сургутской трубной базы, еще до проведения раскопок. В сборах с двух из них присутствует кулайская керамика, но мы не уверены, что памятники принадлежали именно этой культуре.

Рис. 1. Урочище Барсова Гора и планы городищ:

1 – схема расположения урочища Барсова Гора с обозначением местоположения памятников; 2 – план городища Барсов городок I/5; 3 – план городища Барсов городок I/7 (топосъемка 1973 г.)

Fig. 1. Barsova Gora tract and plans for settlements:

1 – the layout of the tract Barsova Gora with the designation of the location of the sites;

2 – plan of the settlement Barsov gorodok I/5; 3 – plan of the settlement Barsov gorodok I/7 (topographic survey 1973)

Сургутский вариант кулайской культурно-исторической общности (КИО) впервые был выделен одним из авторов этой работы [Чемякин, 1989]. Им же была предложена схема культурогенеза, согласно которой этот вариант сложился в результате слияния носителей белоярской (аборигенной) и калинкинской (пришлой) культур. Предварительно, в первую очередь на основании эволюции керамики, в развитии сургутского варианта кулайской КИО были выделены три стадии. При этом отмечалось, что данная схема эволюции и периодиза- ции не является окончательной. Обращение к самой массовой категории находок – керамике, обработанной с применением ранее недоступных методик, позволит уточнить детали историко-культурных процессов, происходивших в эпоху раннего железа в Сургутском При-обье.

На наш взгляд, в кулайское время на данном относительно небольшом участке Обской террасы могло функционировать только одно укрепленное поселение. Его обитатели регулярно переносили место расположения городка. На некоторых поздних кулайских городищах зафиксированы следы перестроек и разновременные строительные горизонты. Вероятно, в ряде случаев население возвращалось на старые места, обновляя или отстраивая заново жилища, производственные и иные постройки, а также оборонительные системы. Сургутский вариант кулайской КИО предварительно датируется IV–III вв. до н. э. – III–IV вв. н. э. (т. е. примерно шестью-семью столетиями). Таким образом, на один городок приходится не более 50 лет.

Городища Барсов городок (далее – БГ) I/5 и I/7 ранее уже частично опубликованы [Морозов, Чемякин, 2005]. Эта публикация продолжает серию статей, посвященных техникотехнологической характеристике кулайских керамических комплексов Барсовой Горы. На ее основе, а также по результатам формально-типологического и статистического анализа орнаментов и формы сосудов предполагается построение хронологической колонки кулайских древностей этого урочища и Сургутского Приобья в целом.

Целью работы является реконструкция содержания ступеней гончарного производства у носителей сургутского варианта кулайской КИО на городищах БГ I/5 и I/7.

История исследования городищ

Первый условный план городищ был снят в 1925 г. группой тобольских краеведов в составе К. А. Веревкина, А. С. Мерозидова, Н. Я. Павлова и местного охотоведа С. А. Куклина. В 1972 г. В. М. Морозов провел глазомерную топосъемку городищ [Морозов, Чемякин, 2005, рис. 2, 1 , 3 , 4 ]. В 1973 г. под общим руководством Ю. П. Чемякина была выполнена их полуинструментальная съемка.

Городище БГ I/5 находится в 130 м к югу от окраины пос. Барсово. Оно расположено на краю правого берега протоки Утоплой. Подпрямоугольная площадка городища размером 80 × 40 м окружена валом и рвом. Ширина рва около 2–3 м, глубина от поверхности достигает 1 м. Ширина вала от 2 до 3 м, высота до 1 м. С северной и северо-восточной сторон городища находятся прямоугольные выступы-бастионы, размерами 14 × 6 м (северный) и 15 × 8 м (восточный). С обеих сторон от северного бастиона в оборонительной системе фиксируются разрывы, еще один разрыв – в самом бастионе, четвертый – с западной стороны городища. На внутренней площадке зафиксировано 28 объектов, выраженных в рельефе в виде подчетырехугольных, реже округлых западин размерами от 3 × 2,5 до 6 × 6 м (рис. 1, 2 ).

В ходе раскопок В. М. Морозовым были выявлены три строительных горизонта – два верхних относились к раннему железному веку, нижний – к энеолиту. Слой был сильно перемешан. Выявлены остатки трех построек. Два жилища, последовательно сооруженные в заплывшем котловане от энеолитической постройки, судя по форме и орнаментации керамики, связаны с кулайской культурой и отражают перестройки внутри городища. С северной стороны они были врезаны в береговой склон на 30–45 см, с южной сходили на нет. Оба подчетырехугольные, вытянуты перпендикулярно берегу, с очагами в центре. По́зднее сооружение размером 5,1–5,4 × 4,2–4,5 м. Второе на уровне первой фиксации 6,9 × 3,9 м, ближе к полу его размер сократился до 5,7 × 3,0 м [Морозов, Чемякин, 2005, с. 204, рис. 3].

Городище БГ I/7 также находится на краю берега протоки Утоплой, в 140 м к востоку от городища I/5. Памятник в плане подчетырехугольной формы, размером 58 × 25 м, окружено валом и рвом. Ширина вала до 3 м, высота 0,5 м, глубина внешнего рва от уровня по- верхности около 0,8–1,0 м, ширина 1,5–2 м (рис. 1, 3). Изучены остатки постройки с подчетырехугольным котлованом размером 5,1 × 4,5 м и глубиной 10–50 см от уровня погребенной почвы. В ее центре расчищены остатки очага [Морозов, Чемякин, 2005, с. 221, рис. 14].

Анализ формы и орнаментации сосудов позволил отнести коллекцию с городища БГ I/7 к ранней стадии существования кулайской культуры в Сургутском Приобье (последняя треть I тыс. до н. э.), а с городища БГ I/5 – к средней стадии (I в. до н. э. – I в. н. э., или рубеж эр). Этому не противоречит и обломок кельта с БГ I/5, близкого к найденным в Ордынском-1 могильнике в Новосибирском Приобье [Троицкая, 1979, табл. XXIV, 1–4 ], из сборов М. П. Грязнова на Чудацкой Горе [Ширин, 2004, рис. 2, 1 ] и на городище Няксимволь в Нижнем Приобье [Ширин, 2014, ил. 5]. Подобные кельты ряд исследователей относит к ордынскому этапу кулайской культуры Новосибирского Приобья (про Т. Н. Троицкой) и датируют в пределах I в. до н. э. – I в. н. э. [Троицкая, 1979, с. 86; Ширин, 2014, с. 36–37].

Результаты исследования керамики

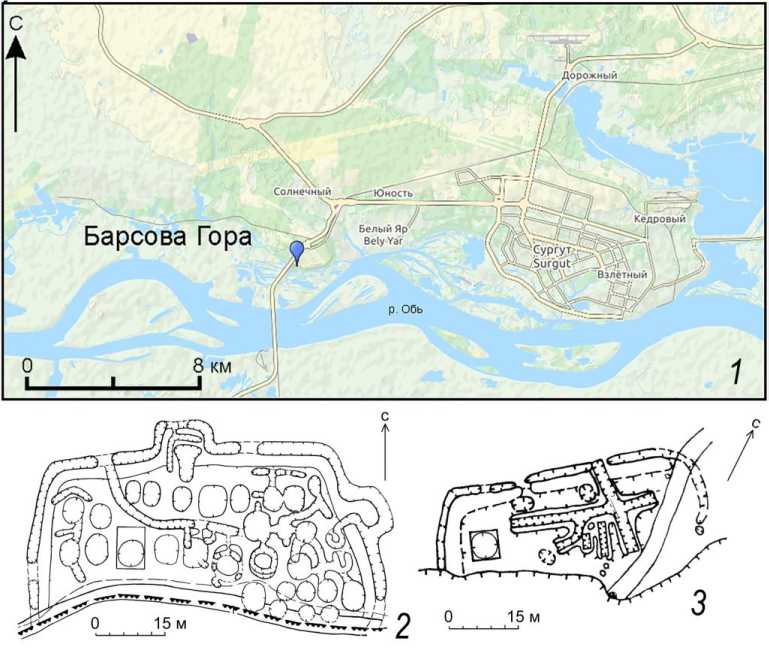

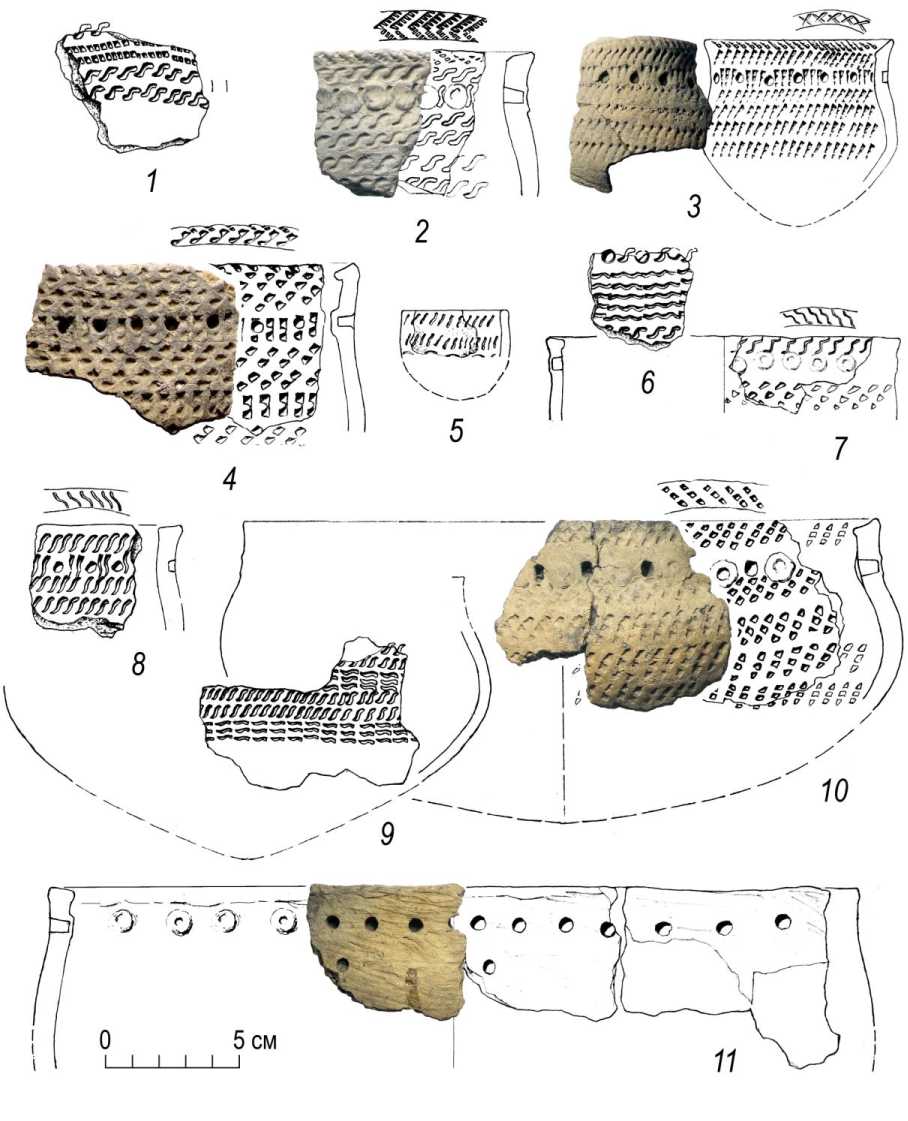

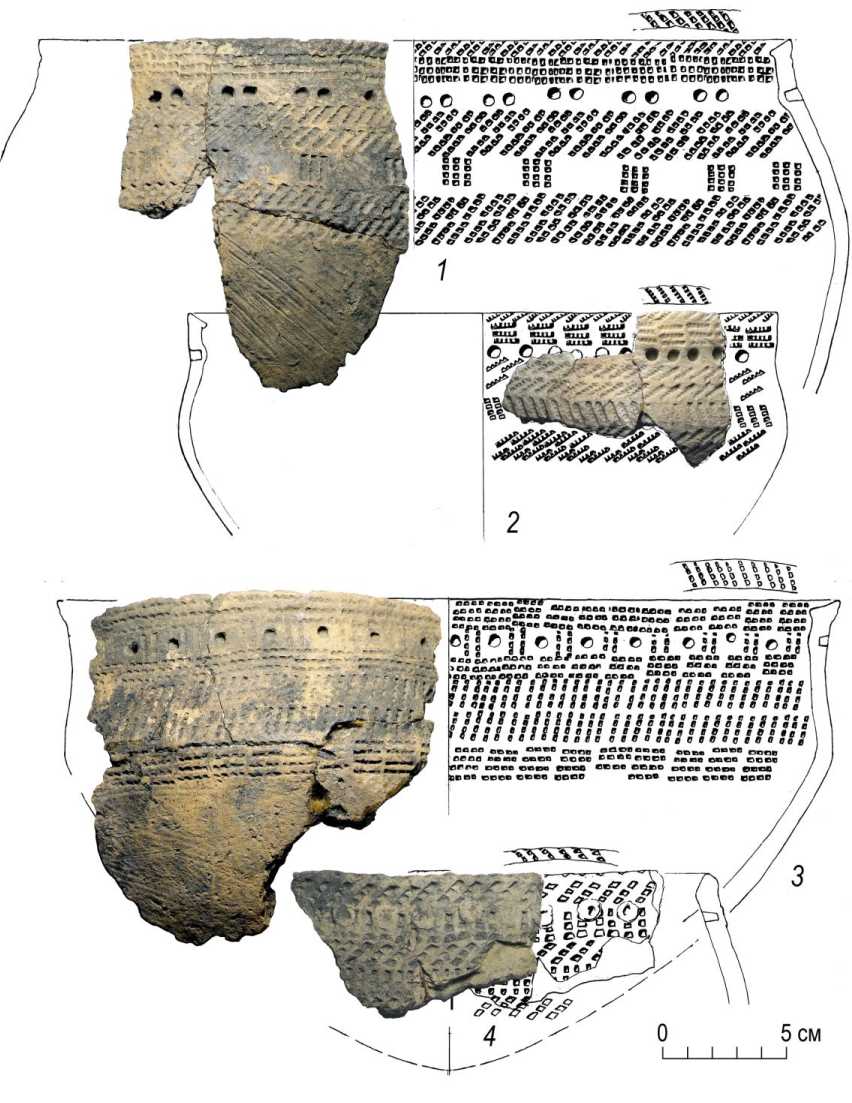

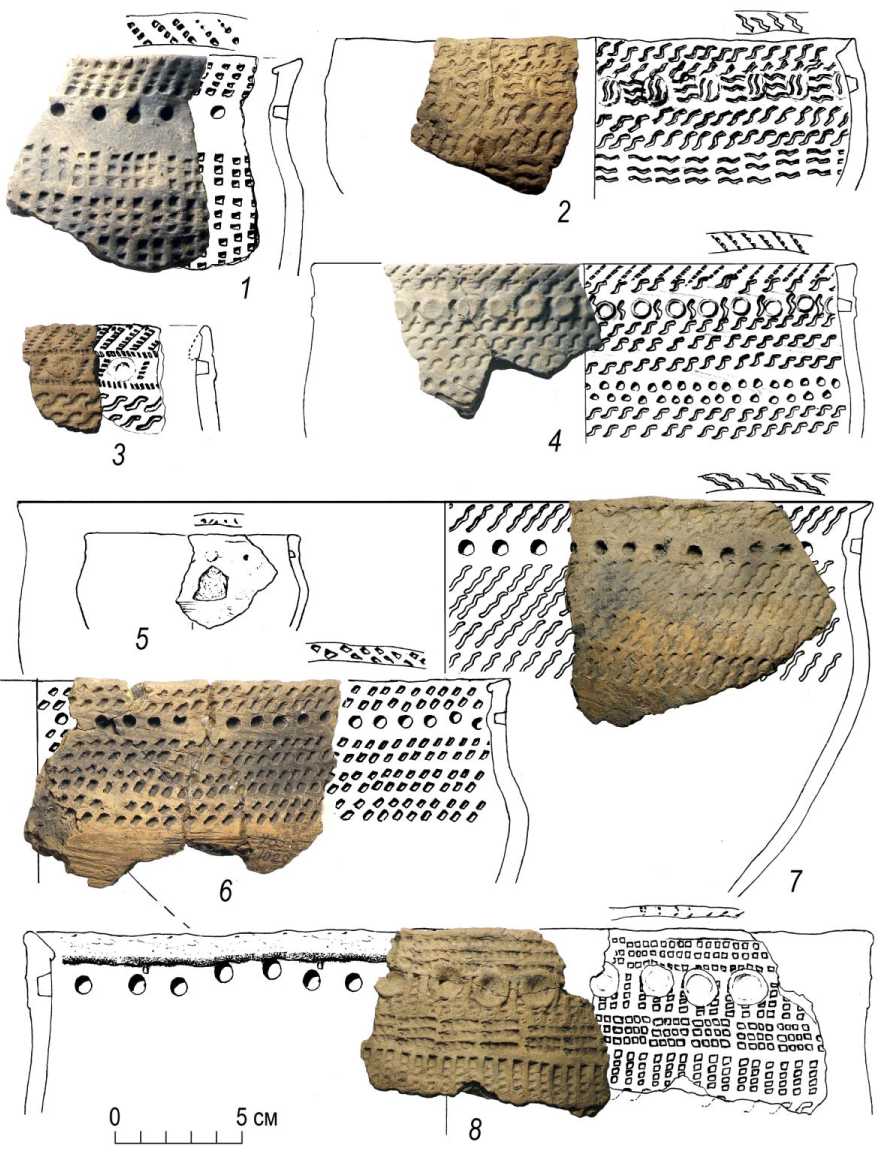

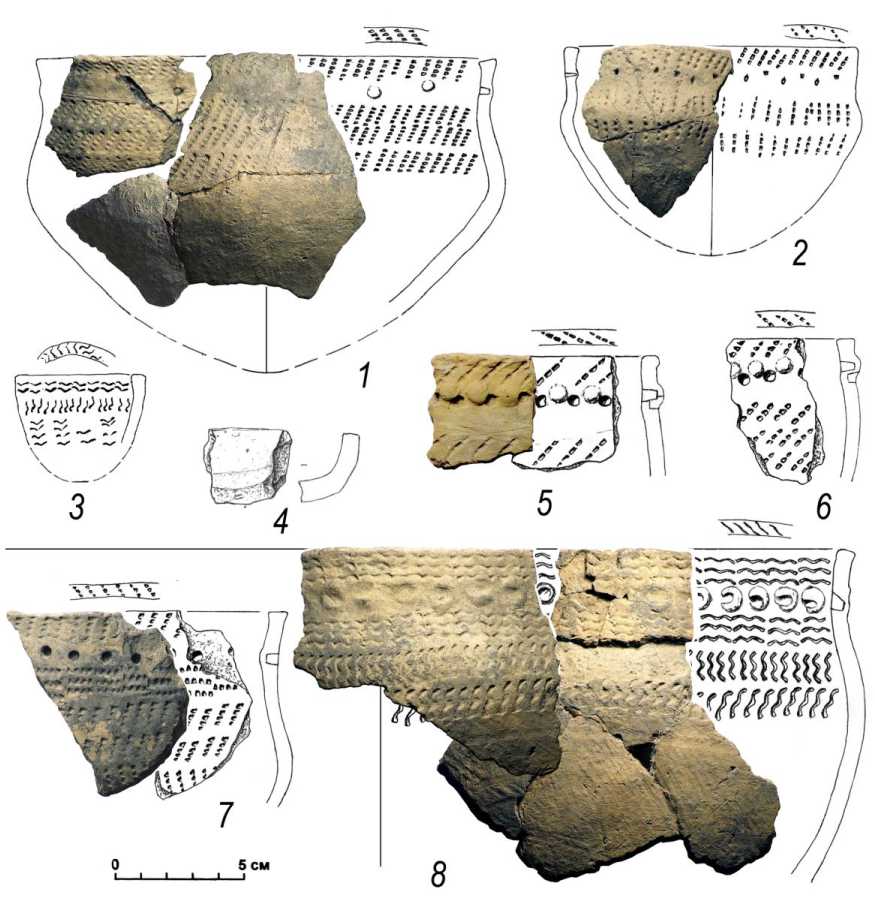

Всего в ходе раскопок на городище БГ I/5 обнаружены обломки минимум 56 сосудов, в том числе 42 шейки [Морозов, Чемякин, 2005, с. 205–216, рис. 4–9]. С жилищем 1 однозначно связаны 13 емкостей (рис. 2). Остальная посуда найдена в жилище 2 или происходит из нерасчлененного культурного слоя (рис. 3, 4). Технико-технологический анализ проведен для 33 изделий. Кроме горшков за пределами котлована постройки 1 обнаружен обломок бронзового кельта ордынского типа [Морозов, Чемякин, 2005, рис. 6, 4 ]. В жилище 2 также найдены фрагменты тиглей и железная проколка. На городище БГ I/7 найдены фрагменты 7 сосудов, тигля и капли бронзы [Там же, с. 221–224, рис. 15]. Для пяти изделий выполнен анализ технологии изготовления (рис. 5).

Информация по особенностям исходного сырья, составу формовочных масс, конструированию полого тела, способам обработки поверхности, цветности излома получена для всех проанализированных изделий. Днища сосудов в коллекции малочисленны и сильно фрагментированы, поэтому надежно определить тип начина не представлялось возможным.

Технико-технологический анализ проводился по методике, предложенной А. А. Бобринским [1978; 1999] в соответствии с естественной структурой гончарного производства. При помощи бинокулярной микроскопии (микроскоп Leica M51) проводились определения поверхностей и изломов изделий с последующим сравнением с экспериментальной коллекцией технологических следов. При выделении технологических следов мы также опирались на специализированную научную литературу и «Каталог эталонов по керамической трасологии» (см.: [Бобринский, 1978; 1999, Цетлин, 2012; 2017; Лопатина, Каздым, 2010; Салугина, 2016; Васильева, Салугина, 2020] и др.).

Отбор исходного пластичного сырья . На городище БГ I/5 по представлениям гончаров отбирался один вид исходного пластичного сырья – ожелезненные глины, различающиеся по количеству песка и наличию других естественных примесей. Можно выделить два подвида глины:

Глина 1 (29 изд.) – для нее характерна естественная примесь мелкого окатанного прозрачного и глухого песка. Концентрация его в исходном сырье незначительна (до 8 включений на 1 кв. см). Зафиксированы включения только мелкого (9 изд.) и разноразмерного (6 изд.) окатанного бурого железняка. Этот подвид глины относится к слабозапесоченным.

Глина 2 (4 изд.) характеризуется наличием естественной примеси мелких единичных обрывков растительности и единичных включений фрагментов раковин моллюсков. Концентрация естественного мелкого окатанного песка не превышает 2 включений на 1 кв. см.

Для производства посуды на городище БГ I/7 гончары использовали глину, схожую по своим характеристикам с глиной 1 с городища БГ I/5. Концентрация мелкого окатанного песка не превышает 7 включений на 1 кв. см.

Рис. 2. Городище Барсов городок I/5. Керамика из позднего жилища: 1–11 – керамика сургутского варианта кулайской КИО из жилища 1

Fig. 2. Site Barsov gorodok I/5. Pottery from a late dwelling: 1–11 – ceramics of the surgut variant of the kiulaiskaya culture from dwelling 1

Рис. 3. Городище Барсов городок I/5. Керамика с гребенчатым орнаментом из раннего жилища и нерасчлененного слоя: 1–4 – керамика с гребенчатым орнаментом

Fig. 3. Site Barsov gorodok I/5. Ceramics with comb ornamentation from an early dwelling and an undivided layer: 1–4 – ceramics with comb ornamentation

Рис. 4. Городище Барсов городок I/5.

Керамика с гребенчатым и фигурно-штампованным орнаментом из раннего жилища и нерасчлененного слоя: 1–8 – керамика с гребенчатым орнаментом

Fig. 4. Site Barsov gorodok I/5.

Ceramics with comb and figurative-stamped ornaments from an early dwelling and an undivided layer: 1–8 – ceramics with comb and figurative-stamped ornaments

Рис. 5. Городище Барсов городок I/7:

1–8 – керамика сургутского варианта кулайской КИО

Fig. 5. Site Barsov gorodok I/7:

1–8 – ceramics of the surgut variant of the kiulaiskaya culture

Составление формовочных масс . На городище БГ I/5 выявлено 9 рецептов (рис. 6, 7):

-

1) глина + дресва (13 изд.);

-

2) глина + шамот (8 изд.);

-

3) глина + дресва + шамот (3 изд.);

-

4) глина + дресва + песок (3 изд.);

-

5) глина + шамот + песок (1 изд.);

-

6) глина + шамот + песок + органика (1 изд.).

-

7) глина + песок + органика (2 изд.);

-

8) глина + дресва + органика (1 изд.);

-

9) глина + дресва + шамот + органика (1 изд.).

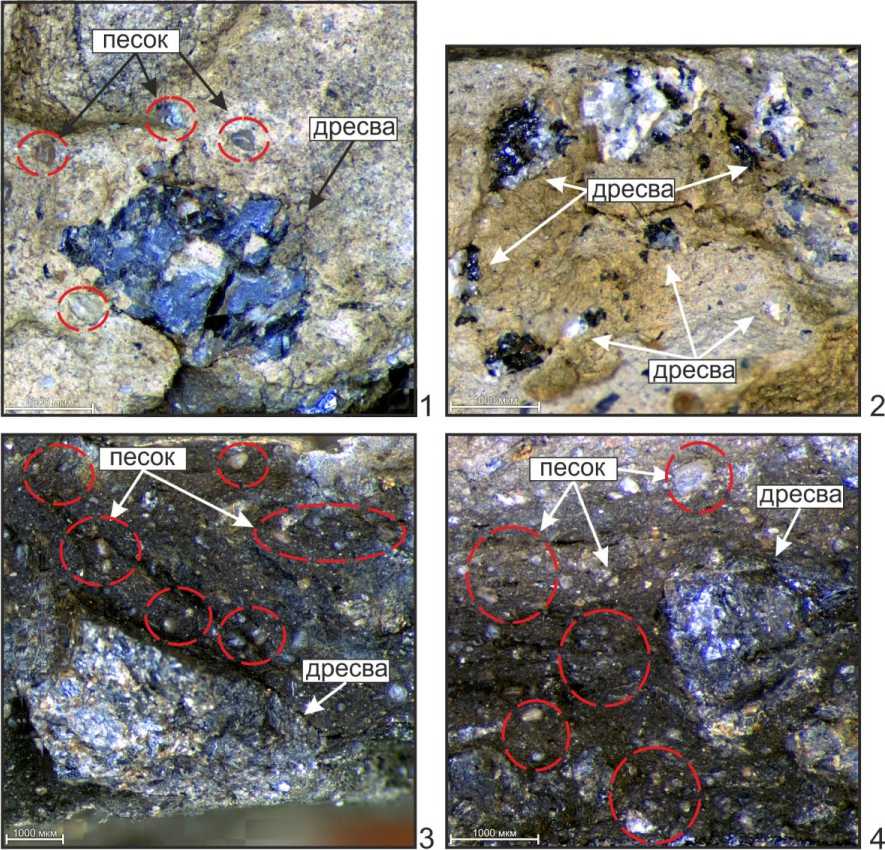

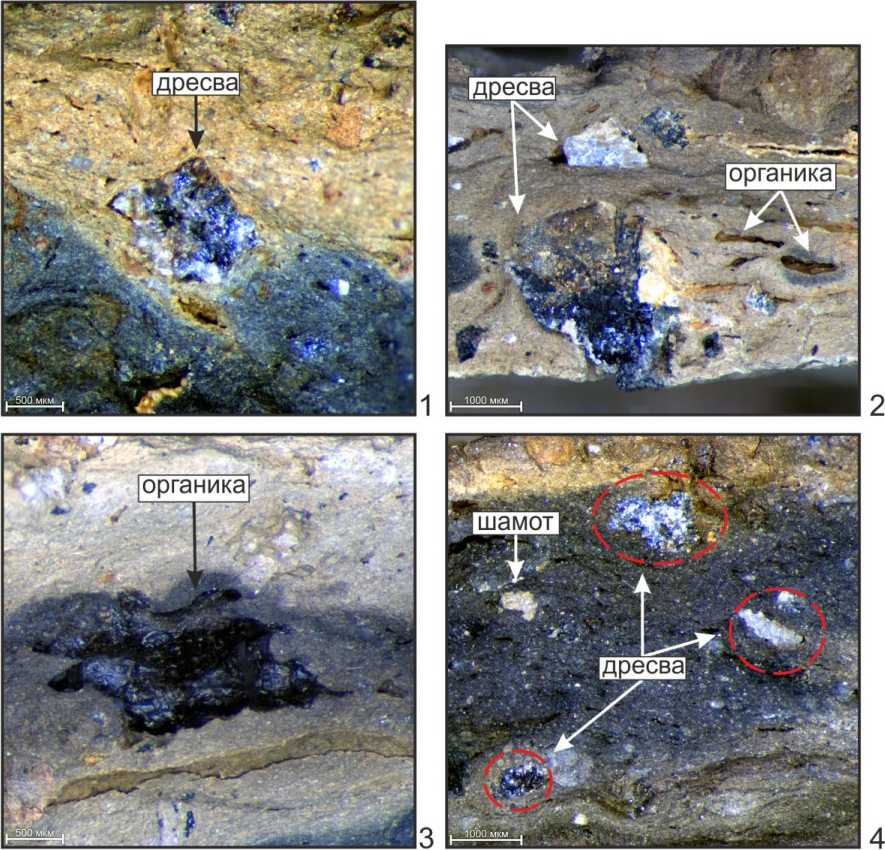

Рис. 6. Микрофотографии изломов керамики сургутского варианта кулайской КИО с городища Барсов городок I/5:

1 – дресва и песок; 2 – некалиброванная дресва; 3 , 4 – дресва и песок

Fig. 6. Microphoto of ceramic fractures of the surgut variant of the kulai culture from the Barsov gorodok I/5:

1 – broken stone and sand; 2 – uncalibrated broken stone; 3 , 4 – broken stone and sand

Минеральные искусственные примеси представлены дресвой, шамотом и песком (см. рис. 6, 7). Дресва из предварительно обожженных гранитоидов обнаружена в 21 сосуде в составе одно- и многокомпонентных рецептов (см. рис. 6, 7, 1 ). Фракции в подавляющем большинстве случаев не калибровали (19 изд.), в одном сосуде обнаружена калибровка по верхней границе (≤ 2 мм), в еще одном – по нижней (≥ 1 мм). Концентрация в исходном сырье следующая: 1 : 3 (1 изд.); 1 : 4 (8 изд.); 1 : 5 (6 изд.); 1 : 6 (4 изд.); 1 : 7 (2 изд.). По имеющимся к настоящему моменту данным можно предположить, что каменное сырье для изготовления различных орудий труда и дресвы могли доставляться из других регионов и / или добываться из пока не известных залежей магматических пород на Барсовой Горе и в ближайшей округе.

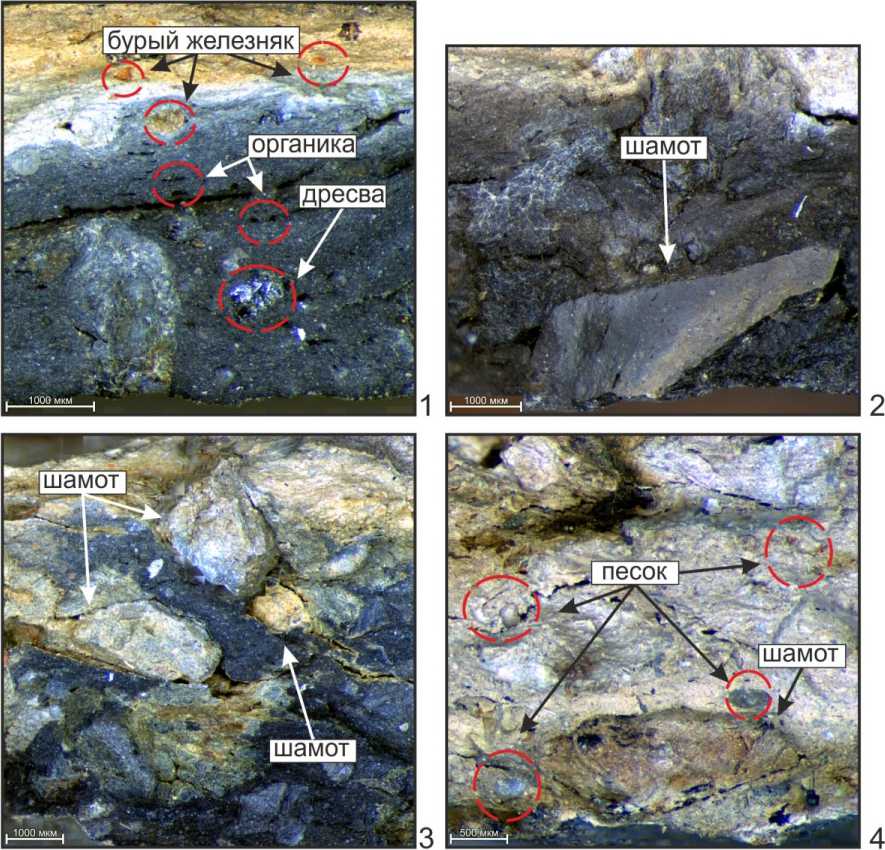

Рис. 7. Микрофотографии изломов керамики сургутского варианта кулайской КИО с городища Барсов городок I/5:

1 – дресва, органика и включения бурого железняка; 2 , 3 – шамот; 4 – песок и шамот

Fig. 7. Microphoto of ceramic fractures of the surgut variant of the kulai culture from the Barsov gorodok I/5:

1 – broken stone, organics and brown iron ore; 2 , 3 – chamotte; 4 – sand and chamotte

Шамот обнаружен в 14 изделиях в составе одно- и многокомпонентных рецептов (см. рис. 7, 2–4 ). Выявлены случаи калибровки фракций по верхней границе (≤ 2 мм; 5 изд.) и по нижней (≥ 2 мм; 1 изд.), в остальных случаях (8 изд.) примесь не калибровалась. Концентрация в исходном сырье следующая: 1 : 3 (1 изд.); 1 : 4 (2 изд.); 1 : 5 (3 изд.); 1 : 6 (5 изд.); 1 : 7 (1 изд.); 1 : 8 (1 изд.); 1 : 9 (1 изд.). Наиболее употребляемым соотношением является 1 : 4–6 (12 изд.). В шамоте установлены включения мелкого окатанного песка и бурого железняка. Сходство выявленных примесей в шамоте с естественными примесями глины 1 может указывать на устойчивость отбора этого подвида как исходного сырья для изготовления посуды. В одном изделии обнаружена примесь искусственной дресвы в шамоте.

Искусственный мелкий окатанный прозрачный и глухой песок определен в 7 изделиях в составе многокомпонентных рецептов (см. рис. 6, 1 , 3 , 4 ; 7, 4 ). Концентрация следующая: 1 : 1 (6 изд.); 1 : 3 (1 изд.).

Искусственная примесь органики определена в 5 сосудах в составе многокомпонентных рецептов (см. рис. 7, 1 ). Она зафиксирована в виде очень мелких вытянутых полостей, покрытых изнутри нагаром.

Глина 1 использовалась со всеми рецептами формовочной массы, кроме единичного рецепта № 6. Глина 2 использовалась вместе с однокомпонентными рецептами с дресвой и шамотом и с многокомпонентным рецептом № 6.

На городище БГ I/7 установлено три рецепта:

-

1) глина + дресва + органика (2 изд.);

-

2) глина + шамот (2 изд.);

-

3) глина + дресва + шамот (1 изд.).

Дресва и шамот (рис. 8, 1 , 2 , 4 ) не калибровались при введении в формовочную массу, концентрация дресвы составляет 1 : 5-6, шамота - 1 : 4-5 (3 изд.) и 1 : 8 (1 изд.). Применялась органическая примесь двух видов: 1) органический раствор, зафиксированный в виде аморфных пустот, заполненных изнутри черным глянцевым налетом (рис. 8, 3 ); 2) в виде очень мелких вытянутых полостей, покрытых изнутри нагаром.

Конструирование полого тела . Способы конструирования полого тела определялись по изломам венчиков и стенок посуды. На городище БГ I/5 полое тело наращивалось преимущественно при помощи лоскутов (30 изд.). На трех сосудах зафиксированы признаки ленточного налепа с наложением, для которого характерно то, что верхний край нижней ленты не достигает уровня нижнего края верхней ленты [Цетлин, 2017, с. 110]. На трех емкостях установлены следы выбивки внешней поверхности полого тела гладкой колотушкой. На шести изделиях зафиксировано дополнительное наращивание венчика с внутренней стороны жгутиком диаметром до 2 см.

Для городища БГ I/7 установлены случаи использования лоскутного (2 изд.) и ленточного (1 изд.) налепов.

Обработка поверхностей сосудов . На городище БГ I/5 обе поверхности сосудов обрабатывалась механическим заглаживанием, которое было выполнено при помощи различных инструментов в разнообразных сочетаниях.

Внешняя сторона заглаживалась зубчатым (12 изд.) и / или твердым гладким (17 изд.) орудием, пальцами (3 изд.), мягким материалом (тканью, кожей? - 4 изд.), травой (5 изд.). На одном сосуде зафиксировано заглаживание верхнего края венчика снаружи пальцами. Эти приспособления зафиксированы индивидуально (24 изд.) или в различных комбинациях (9 изд.). На одном сосуде следы от механического заглаживания также выполняют функцию технического узора, дополняя рельефный декор.

Внутренняя поверхность заглаживалась зубчатым орудием (21 изд.) и / или пальцами (6 изд.), мягким материалом (4 изд.), твердым орудием (3 изд.), травой (2 изд.). Особен -ностью обработки внутренней поверхности является заглаживание зубчатым орудием с внутренней стороны места перехода от плеча к тулову (7 изд.). Венчик с внутренней сто -роны дополнительно обрабатывался пальцами (8 изд.), мягким материалом (3 изд.). На 15 емкостях приспособления для заглаживания использовались индивидуально, на 25 -в различных комбинациях.

Установлено 22 варианта комбинирования разных инструментов обработки внешней и внутренней поверхностей. Самыми распространенными являются: 1) заглаживание внешней поверхности твердым гладким орудием, внутренней - зубчатым орудием, венчика с внутренней стороны - пальцами (4 изд.); 2) внешняя заглажена твердым гладким орудием, внутренняя - зубчатым (4 изд.); 3) обе поверхности заглажены зубчатым орудием (3 изд.); 4) обе поверхности заглажены твердым гладким орудием (3 изд.). Остальным группам соответствуют две и менее емкости.

Рис. 8. Микрофотографии изломов керамики сургутского варианта кулайской КИО с городища Барсов городок I/7:

1 – дресва; 2 – дресва и органика; 3 – органика; 4 – дресва и шамот

Fig. 8. Microphoto of ceramic fractures of the surgut variant of the kulai culture from the Barsov gorodok I/7:

1 – broken stone; 2 – broken stone and organics; 3 – organic; 4 – broken stone and chamotte

Для городища БГ I/7 характерны те же приспособления механического заглаживания, что и для БГ I/5. Внешняя сторона заглаживалась зубчатым (4 изд.) и / или твердым гладким (2 изд.) орудием, пальцами (6 изд.). Внутренняя поверхность обработана при помощи зубчатого (3 изд.) и / или твердого гладкого (1 изд.) орудия, пальцев (6 изд.), мягкого материала (1 изд.). На четырех сосудах зафиксировано заглаживание зубчатым орудием с внутренней стороны места перехода от плеча к тулову. Определено четыре способа комбинирования разных инструментов обработки внешней и внутренней поверхностей, соответствующих парным или одинарным емкостям.

Придание изделиям прочности и влагонепроницаемости. Посуда на обоих городищах обжигалась при температурах выше каления глины (от 550–650 до 900–1100º), на что ука- зывает отсутствие остаточной пластичности и следов спекания глины до стекловидного состояния. На городище БГI/5 изломы керамики одноцветные (темно-серый - 10 изд., светло-коричневый - 3 изд., светло-серый - 2 изд.), двухцветные -16 изд., со светлыми краями и темным центром - 2 изд. На городище БГ I/7 зафиксированы изломы коричневого цвета - 1 изд., двухцветные - 2 изд., со светлыми краями и темным центром - 2 изд. В целом обжиг керамики на обоих памятниках мог проходить в двух режимах: в восстановительной и восстановительно-окислительной среде. Нагар обнаружен практически на всей посуде на внутренней и внешней поверхностях. Следует отметить, что на обоих городищах зафиксированы случаи вторичного использования фрагментов керамики как лощил.

С городища БГ I/5 нами были исследованы два фрагмента от сосудов белоярской культуры. Оба изготовлены из ожелезненных слабозапесоченных глин с естественной примесью окатанного бурого железняка. Зафиксирован один рецепт формовочной массы - глина + шамот + органика в виде мелких вытянутых полостей. Шамот не калибровался и вводился в пропорции 1 : 5-6. Внешняя поверхность заглажена твердым гладким орудием, внутренняя - зубчатым орудием или пальцами. В целом при сохранении традиции отбора глин как основного сырья для производства керамики, белоярская посуда с БГ I/5 отличается от кулайской оригинальным рецептом формовочной массы.

Обсуждение результатов

К настоящему моменту нами проведено технико-технологические исследование керамики сургутского варианта кулайской КИО на других памятниках Барсовой Горы: городищах БГ I/4, I/32, III/6, селище Барсова Гора III/2 (результаты исследования керамики городищ БГ I/32, III/6 опубликованы авторами этой статьи; публикации по памятникам БГ I/4 и III/2 находятся в печати). Так как на всех памятниках керамика проанализирована по единой ме-тодике, это позволяет ее корректно сопоставить.

Выделенные технико-технологические характеристики керамики с городищ БГ I/5 и I/7 в целом сопоставимы с характеристиками посуды сургутского варианта кулайской КИО с других памятников Барсовой Горы. У гончаров со всех проанализированных памятников было схожее представления о том, что ожелезненные глины являются необходимым сырьем для изготовления посуды. При составлении формовочных масс использовался схожий набор искусственных добавок, таких как дресва, шамот, песок, органика. Самыми распространенными рецептами формовочной массы являются однокомпонентные: глина + дресва, глина + шамот, и один смешанный: глина + дресва + шамот. Искусственный песок выявлен только в составе многокомпонентных рецептов, наибольшее количество сосудов с этой примесью (15 %) зафиксировано на БГ I/4, который входит в линию береговых кулайских городищ. Возможно, появление искусственной примеси песка связано с взаимодействием с северными группами кулайского населения. Так, по полученным нами предварительным данным, одно -компонентные рецепты с песком обнаружены в кулайской посуде селищ Нёх-урий 4.1 и Нёх-урий 3.2 в бассейне Агана (руководитель работ К. Г. Карачаров). Введение органических примесей зафиксировано на городищах БГ I/4, III/6, I/32, селище Барсова Гора III/2, однако рецепты с органикой не составляют значительную долю от общего числа исследованной керамики. Полое тело конструировалось на разных памятниках при помощи различных строительных элементов. Отличительной особенностью городищ БГ I/5, I/7 является использование при конструировании полого тела лоскутного налепа. Отдельные случаи исполь-зования лоскутного налепа уже были зафиксированы нами на селище Барсова Гора III/2. При этом зафиксированы и сосуды, изготовленные при помощи лент с наложением. Подобная ситуация может объясняться сосуществованием на городищах БГ I/5 и I/7 кулайского населения с двумя разными гончарными традициями конструирования полого тела. Это может быть связано с притоком нового населения на Барсову Гору или, скорее, с влиянием предшествующих традиций.

Характерным технологическим приемом для поздних проанализированных памятников является дополнительное оформление венчика с внутренней стороны небольшим жгутиком и его дополнительного заглаживания пальцами или мягким материалом. Отличительной особенностью кулайской керамики на Барсовой Горе является и разнообразие комбинаций инструментов механической обработки внешней и внутренней поверхностей посуды. На разных поселенческих памятниках сургутского варианта кулайской КИО выявлено до 39 вариантов комбинирования разных инструментов обработки внешней и внутренней поверхностей (городище БГ I/4). В обработке поверхностей выделяется специфический прием заглаживания зубчатым орудием с внутренней стороны места перехода от плеча к тулову, установленный на разных памятниках.

Технологические традиции в гончарстве сургутского варианта кулайской КИО отличаются от других региональных вариантов этой общности. В Томско-Нарымском Приобье для производства посуды наряду с ожелезненными, отбирались и не ожелезненные глины. Доля последних на некоторых памятниках достигала 86 %. Исследователями отмечены и случаи смешения двух разных глин, что не характерно для гончарства сургутского варианта кулай-ской КИО. В этом регионе доля органических примесей в формовочную массу более высока, а самым распространенным рецептом формовочной массы является глина + дресва + органика [Степанова и др., 2021, с. 57–59].

В гончарстве новосибирского варианта кулайской КИО отмечено использование природных глин средней пластичности. Самый распространенный рецепт формовочной массы – глина + дресва. Шамот зафиксирован в составе одно- и многокомпонентных рецептов, доля которых значительно ниже однокомпонентного рецепта с дресвой. Органический раствор использовался редко, доля рецептов с этой добавкой на могильнике Каменный Мыс не превышает 8 %. Полое тело изготовлено лоскутным налепом. Обработка поверхности проводилась с помощью механического заглаживания. При этом способов комбинирования разных инструментов для обработки поверхности гораздо меньше, чем в гончарстве сургутского варианта кулайской КИО.

Заключение

Технико-технологический анализ керамики сургутского варианта кулайской КИО городищ БГ I/5, I/7 позволяет определить следующее содержание ступеней гончарного производства.

-

1. По представлениям гончаров отбирался один вид исходного пластичного сырья – оже-лезненные глины. На городище БГ I/5 выделено два подвида глины, которые отличаются по характеру естественных примесей.

-

2. Основными рецептами формовочной массы являются несмешанные: глина + дресва и глина + шамот.

-

3. Как искусственная добавка на городище БГ I/5 применялся мелкий окатанный песок, вводимый в исходное сырье в пропорции 1 : 1.

-

4. Конструирование полого тела на обоих памятниках производилось при помощи лоскутов и лент с наложением.

-

5. Венчики сосудов с городища БГ I/5 могли дополнительно оформляться при помощи жгутика диаметром до 1 см. Отсутствие этого специфичного технологического приема на керамике городища БГ I/7 может являться результатом малой выборки или маркировать более ранний период существования этого памятника.

-

6. Разнообразны комбинации инструментов для обработки поверхности, на городище БГ I/5 установлено 22 варианта. На городище БГ I/7 для 5 сосудов установлено 4 варианта. На обоих памятниках выделяется специфический прием заглаживания зубчатым орудием с внутренней стороны места перехода от плеча к тулову.

-

7. Посуда могла обжигаться в восстановительной и восстановительно-окислительной среде.

Гончарные навыки населения городищ БГ I/5 и I/7 в целом вписываются в общие традиции, характерные для гончарства сургутского варианта кулайской КИО Барсовой Горы. К ним относится сходство в используемом исходном сырье, близкий ассортимент искусственных добавок и рецептов формовочных масс, вариативность в обработке поверхностей, наличие специфических технологических навыков (оформление венчика жгутиком и заглаживание зубчатым орудием перехода от венчика к тулову с внутренней стороны). Разница проявляется в навыках конструирования полого тела и в использовании песка как искусственной примеси. Использование лоскутного налепа вместе с ленточным отражает сосуществования на этих городищах двух групп гончаров с разными навыками конструирования полого тела. Это может быть связано как с взаимодействием внутри этих городищ населения с разными технологическими традициями, так и с влиянием более ранних гончарных традиций предшествующих культур, известных на Барсовой Горе. Добавка песка может быть связана с взаимодействием населения сургутского варианта кулайской КИО с более восточными кулайскими группами, для которых эта примесь является доминирующей, или являться результатом смешения с более ранней гончарной традицией.

Продолжение исследования керамических коллекций разных памятников Барсовой Горы, обработанных по единой методике, даст возможность их корректного сопоставления между собой и позволит реконструировать историко-культурные процессы, происходившие на этой территории в древности.

Список литературы Технологические традиции в керамике кулайской культурно-исторической общности Барсовой горы (по материалам городищ Барсов городок I/5 и I/7)

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

- Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5109.

- Васильева И. Н., Салугина Н. П. Электронный каталог эталонов по керамической трасологии. Самара, 2020. URL: http://archsamara.ru/katalog (дата обращения 01.01.2022).

- Лопатина О. А., Каздым А. А. О естественной примеси песка в древней керамике (к обсуждению проблемы) // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. М.: ИА РАН, 2010. С. 46-57.

- Морозов В. М., Чемякин Ю. П. Береговые кулайские городища на Барсовой Горе // Археология Урала и Западной Сибири (К 80-летию со дня рождения Владимира Федоровича Генинга): Сб. науч. тр. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. С. 201-230.

- Салугина Н. П. Идентификация раковины в составе древней керамики: критерии различения искусственного или естественного характера // Традиции и инновации в изучении древнейшей керамики. СПб.: ИИМК РАН, 2016. С. 68-71.

- Степанова Н. Ф., Плетнёва Л. М., Рыбаков Д. Ю. Особенности исходного сырья и формовочных масс древней керамики из Томского Приобья // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2021. № 69. С. 55-61. DOI 10.17223/19988613/69/7

- Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Наука, 1979. 128 с.

- Цетлин Ю. Б. Древняя керамика: Теория и методы историко-культурного подхода. М.:

- Изд-во ИА РАН, 2012. 379 с. Цетлин Ю. Б. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2017. 346 с.

- Чемякин Ю. П. Сургутское Приобье в эпохи бронзы и раннего железа // Культурные и хозяйственные традиции народов Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во НГПИ, 1989. С.60-74.

- Ширин Ю. В. О ранних кулайских памятниках Верхнего Приобья // РА. 2004. № 2. С. 51-60.

- Ширин Ю. В. Хронология Няксимволя // Няксимволь. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Том. ун-та, 2014. С. 33-52.