Технологические традиции в кузнечном производстве синдов, керкетов и торетов (VII-IV вв. до н. э.)

Автор: Малышев А.А., Розанова Л.С., Терехова Н.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология и естественнонаучные методы

Статья в выпуске: 220, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327974

IDR: 14327974

Текст статьи Технологические традиции в кузнечном производстве синдов, керкетов и торетов (VII-IV вв. до н. э.)

А.А. Малышев, JI.C. Розанова, Н.Н. Терехова

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В КУЗНЕЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ СИНДОВ, КЕРКЕТОВ И ТОРЕТОВ (VII-IV вв. до н.э.)

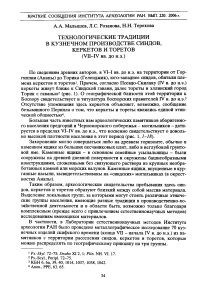

По сведениям древних авторов, в VI-I вв. до н.э. на территории от Гор-гиппии (Анапы) до Торика (Геленджик), юго-западнее синдов, обитали племена керкетов и торетов1. Причем, согласно Псевдо-Скилаку (IV в. до н.э.) керкеты живут ближе к Синдской гавани, далее тореты и эллинский город Торик с гаванью2 (рис. 1). О географической близости этой территории к Боспору свидетельствует и титулатура боспорских правителей IV в. до н.э.3 Отсутствие упоминания здесь керкетов объясняет, возможно, сообщение безымянного Перипла о том, что керкеты и тореты являлись единой этнической общностью4.

Большая часть известных нам археологических памятников аборигенного населения предгорий и Черноморского побережья - могильников - датируется в пределах VI-IV вв. до н.э., что косвенно свидетельствует о довольно высокой плотности населения в этот период (рис. 1, 1-18).

Захоронение могло совершаться либо на древнем горизонте, обычно в каменном ящике из больших песчаниковых плит, либо в неглубокой грунтовой яме. Каменные ящики - в основном семейные усыпальницы - были сооружены на древней дневной поверхности и окружены башнеобразными конструкциями, сложенными без связующего раствора из крупных необработанных камней или морских валунов. Каменные ящик и, впущенные в курганные насыпи, засвидетельствованы на «синдских» могильниках (в окрестностях Анапы).

Таким образом, археологические свидетельства пребывания здесь синдов, керкетов и торетов образуют близкий между собой массив материала. Выделение локальных групп, за которыми могут стоять различные этнические группы населения, имеющие разные традиции в производственно-хозяйственной деятельности и в области быта, возможно только благодаря комплексным (прежде всего с привлечением естественнонаучных методов) исследованиям имеющихся материалов.

В частности, в Лаборатории естественнонаучных методов Института археологии РАН было проведено металлографическое исследование 70 кузнечных изделий скифского времени (конца VII - начала IV в. до н.э.) из памятников с территории расселения синдов, керкетов и торетов, которые можно распределить по географическому принципу на три группы.

Рис. 1. Карта памятников и соотношение технологических схем изготовления изделий по группам памятников (железообработка)

1,2 - могильники Широкая Балка 1, 2; 3 - могильник в Южной Озерейке; 4 - Цемесская Роща; 5 — могильник Большие Хутора; 6 - могильник Шесхарис; 7 — Цемдолинский могильник; 8 - Владимировский могильник; 9 - могильник Лиманчик; 10, И - могильники Соленое Озеро 1, 2; 12 - могильник Лобанова Щель; 13 - могильник у ОПХ «Анапа»; 14 - Первомайское; 15 - Рассвет; 16 — могильник Красная Скала; 17 - могильник Красный Курган; 18 - могильник у п. Воскресенский; 19 - Гостагаевская; 20 - могильники и поселения в окрестностях ст. Раевская; 21 - Гай-Кодзор; 22 - Фадееве; 23 - могильник у х. Бужор; 24 - могильник у п. Семигорье; / - памятники Синдики (равнина); 11 - могильник в Цемесской долине (горы); /// - окрестности ст. Раевской (предгорья). Условные обозначения: а - железо и сырцовая сталь; b - цементация заготовки; с - закалка

Первая группа памятников связана с равнинным ландшафтом - территорией, традиционно относимой к расселению синдов, - и сосредоточена в окрестностях современной Анапы (х. Рассвет, Красный Курган, Бужор, Фа-деево, Гай-Кодзор, у с. Первомайское, у ст. Гостагаевской - рис. 1, 14,15,17, 19, 21-23). На территории керкетов-торетов исследованы материалы двух могильников: Це мд олина 1 в Цемесской долине (вторая группа) (рис. 1, 7) и у ст. Раевская (третья группа) (рис. 1, 20).

Основу коллекции составляют акинаки (кинжалы и мечи) с брусковидными, когтевидными и волютообразными навершиями, наконечники копий листовидной (остролистной и лавролистной) и ланцетовидной формы пера, единичными экземплярами представлены ножи косообушной формы, топоры-секиры, браслеты. Хронология этих материалов установлена как по морфологическим признакам, так и по контексту находки, она охватывает период от VI до FV в. до н.э.

Как установлено на основании металлографического исследования, при изготовлении изделий применялись следующие технологические схемы: формовка изделий целиком из железа, целиком из сырцовой стали, из пакетированного металла, цементация заготовки, двухполосовая сварка железа и стали, цементация рабочей части готового изделия, наварка стального лезвия на железную основу. Используется прием термической обработки, причем применяется только мягкая закалка.

Оказалось, что изделия одной категории изготавливались в разных технологиях - корреляции между типом изделия и технологической схемой не наблюдается. Несмотря на то что выявленные технологические схемы достаточно разнообразны, следует заметить, что подавляющее большинство изделий отковано в простых технологиях, а в качестве поделочного материала используется железо и сырцовая сталь, т.е. полученная непреднамеренно в ходе металлургического процесса. В ряде случаев встречается пакетированная заготовка, сформованная из полос железа и сырцовой стали (табл. 1).

Между тем, критерием оценки уровня развития кузнечного производства в эпоху раннего железа является целенаправленное получение стали путем дополнительного науглероживания (цементации) железа или малоуглеродистой стали.

В нашей коллекции выявлены разнообразные способы цементации: поверхностная цементация готового изделия, односторонняя цементация гото вого изделия, сквозная цементация рабочей части изделия, сквозная цемен тация заготовки, позволяющая получать качественную сталь.

По этому критерию материалы памятников, расположенных на территории Синдики (группа 1; рис. 1, /; 4), отличаются от материалов с территории керкетов, торетов (рис. 1, II, III; 3; 2). Так, из 31 исследованного предмета в этой группе использование цементованной стали обнаружено у 12, причем 10 из них оказались еще и термообработанными. В могильнике из Цемесской долины (группа 2) цементация зафиксирована только у 4 предметов из 24. В могильнике у ст. Раевская (группа 3; рис. 1, III) из 15 предметов цементованными оказались три.

Таблица 1. Соотношение технологических схем в изготовлении изделий по группам памятников (железообработка)

|

Население |

Памятник |

Технологические схемы |

Всего |

||||||

|

Целиком из железа |

Целиком из сырцовой стали |

Из пакети-рованого металла |

Поверх-ност-ная |

Односторонняя |

Цементация заготовки |

Сварка |

|||

|

Син- |

Группа па- |

5 |

12 |

2 |

3/3 |

2/1 |

5/4 |

2/2 |

31/10 |

|

ДЫ Кер- |

мятников в окрестностях Анапы Могильник |

5 |

13/2 |

2 |

3 |

1 |

24/2 |

||

|

кеты-торе-ты |

Цемдолина Могильники |

4 |

7 |

1 |

1 |

2/2 |

15/2 |

||

|

у ст. Раевская Всего |

14 |

32/2 |

5 |

6/3 |

3/1 |

8/6 |

2/2 |

70/14 |

|

Памятники, расположенные на территории Синдики, различаются хронологически. На основании металлографических данных в технологии производства железных предметов удается выделить два этапа (Новичихин, Розанова, Терехова, 2001). Ранний этап (VII-V вв. до н.э.) представлен материалами из могильников у х. Рассвет, х. Фадеево, с. Гайкодзор, с. Первомай-ка, х. Красный Курган, ст. Гостагаевская. Именно на этот период приходится большая часть изделий, изготовленных из специально полученной стали с последующей термообработкой, причем применялась только мягкая закалка. Изделий из железа мало, равно как из сырцовой стали.

На следующем этапе (V-IV вв. до н.э.), судя по данным металлографии материалов могильников у с. Первомайка, х. Рассвет, Красный Курган, Бужор, в технологии производства кузнечных изделий заметно упрощение: чаще используются простые технологии - целиком из железа и сырцовой стали, доля изделий с использованием цементованной стали сокращается.

Есть основание полагать, что на раннем этапе изделия были в основном привозными и поступали сюда из центров со сложившимися традициями получения цементованной стали и ее тепловой обработки - мягкой закалки, возможно, из ареала племен кобанской культуры, где цементованная сталь известна еще в доскифский период.

Второй этап, вероятно, связан с развитием местного железопроизводст-ва. В технологическом плане местная традиция железообработки характе-

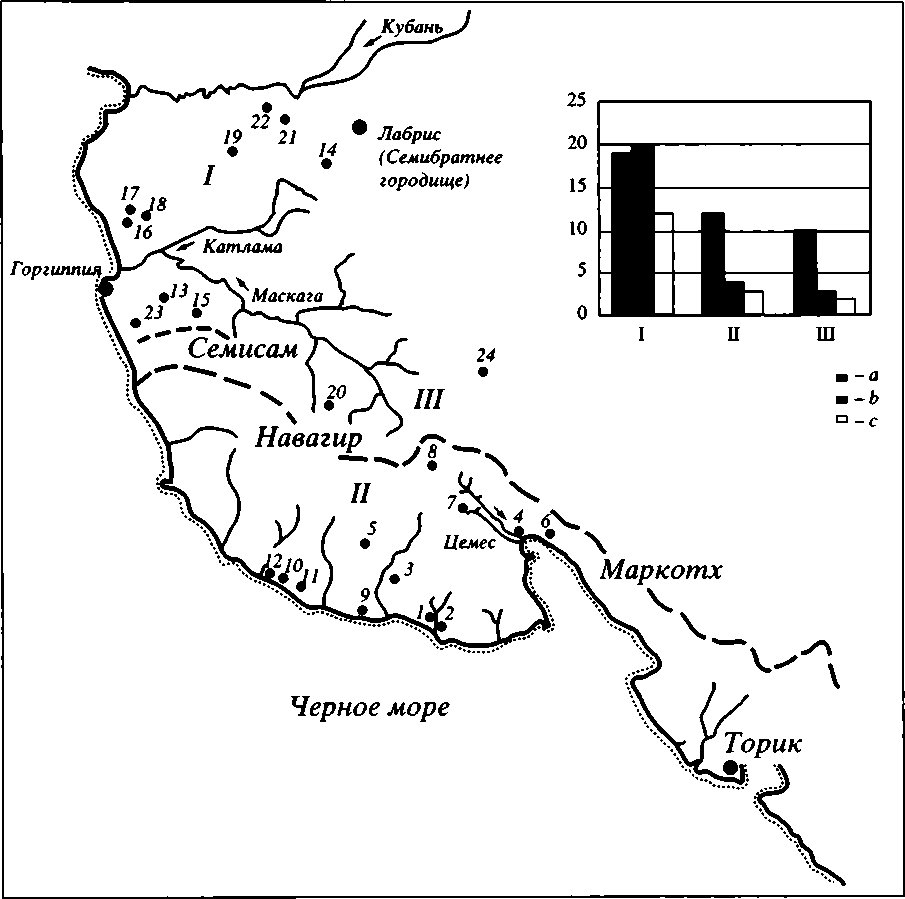

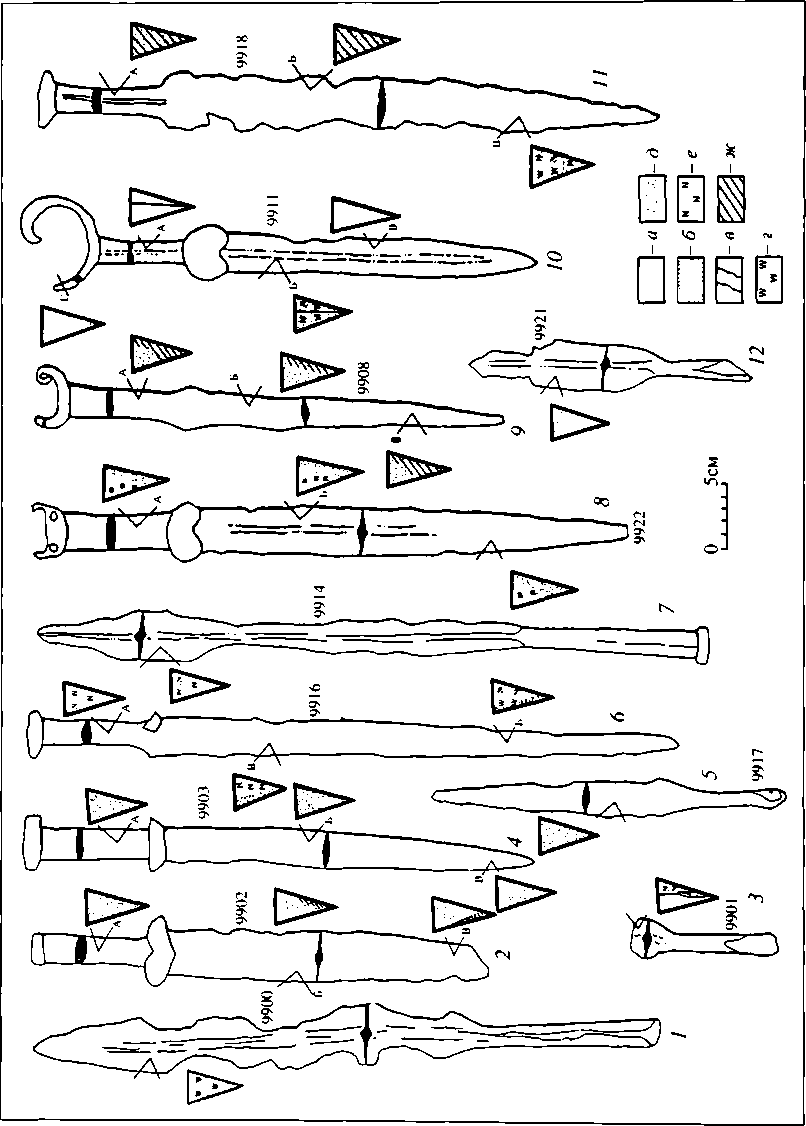

Рис. 2. Цемдолинский могильник. Наконечники копий (7-6) и стрелы (7), кинжалы-акинаки (8-14)

Условные обозначения: а - железо; б - сырцовая сталь; в - сталь; г - цветной металл; д - нитриды; е - видманштетт; ж - пакетирование; з - термообработка

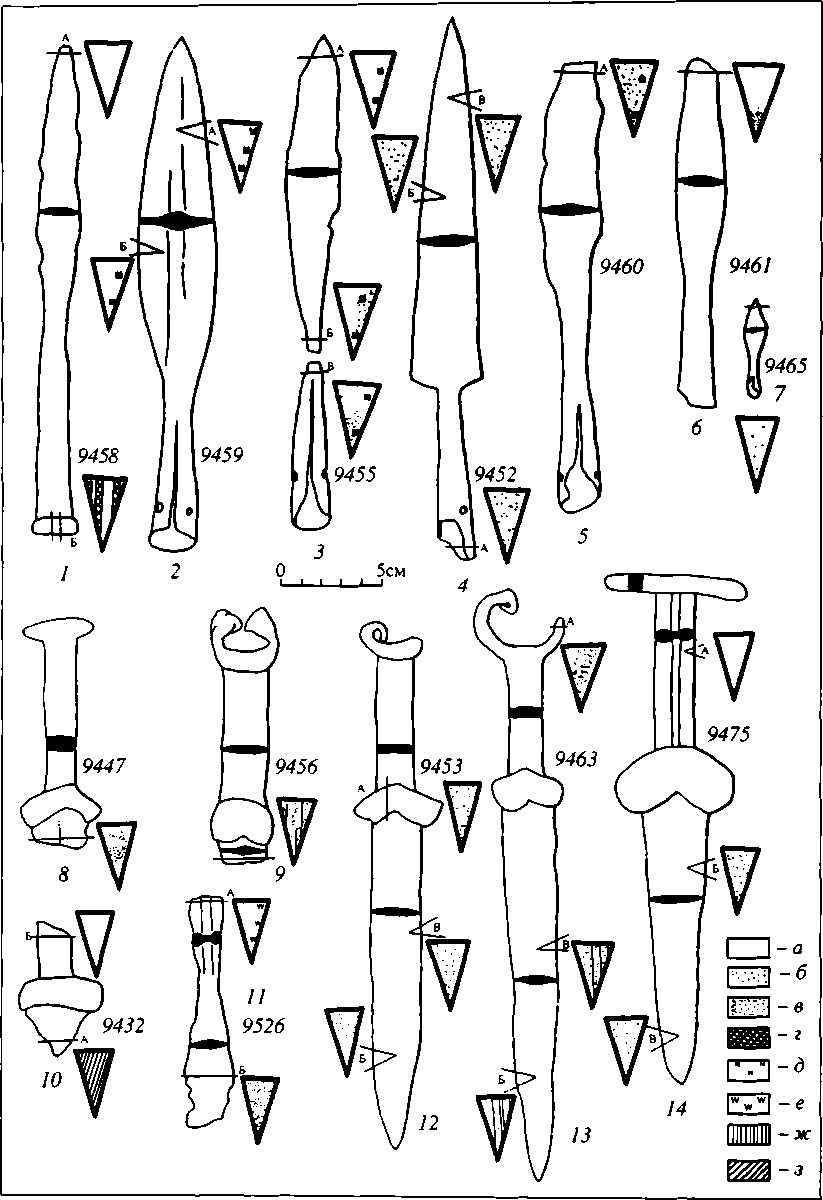

Рис. 3. Предгорья (окрестности ст. Раевская). Наконечники копий (1-5,14,15), кинжалы-аки-наки (6-11,16) и топоры (12,13)

Условные обозначения: а - железо; б - видманштетт; в - сталь; г - нитриды; д - термообработка ризуется использованием простых приемов: ковка изделий целиком из железа и сырцовой стали, специально полученная сталь редка.

Эти традиции вообще характерны для синдо-меотского круга памятников. Они восходят еще к традициям древнемеотской культуры Прикубанья (Кубанский могильник) и сохраняются вплоть до III в. до н.э. -1 в. н.э., о чем свидетельствуют материалы из Серегинского и Ново-Вочепшийского могильников.

Материалы из могильников (VI-V вв. до н.э.) в Цемесской долине и у ст. Раевская наиболее четко отражают традиции местной железообработки. Не исключено, что здесь имеет значение географический фактор - замкнутое пространство в Цемесской долине, препятствующее широким контак-

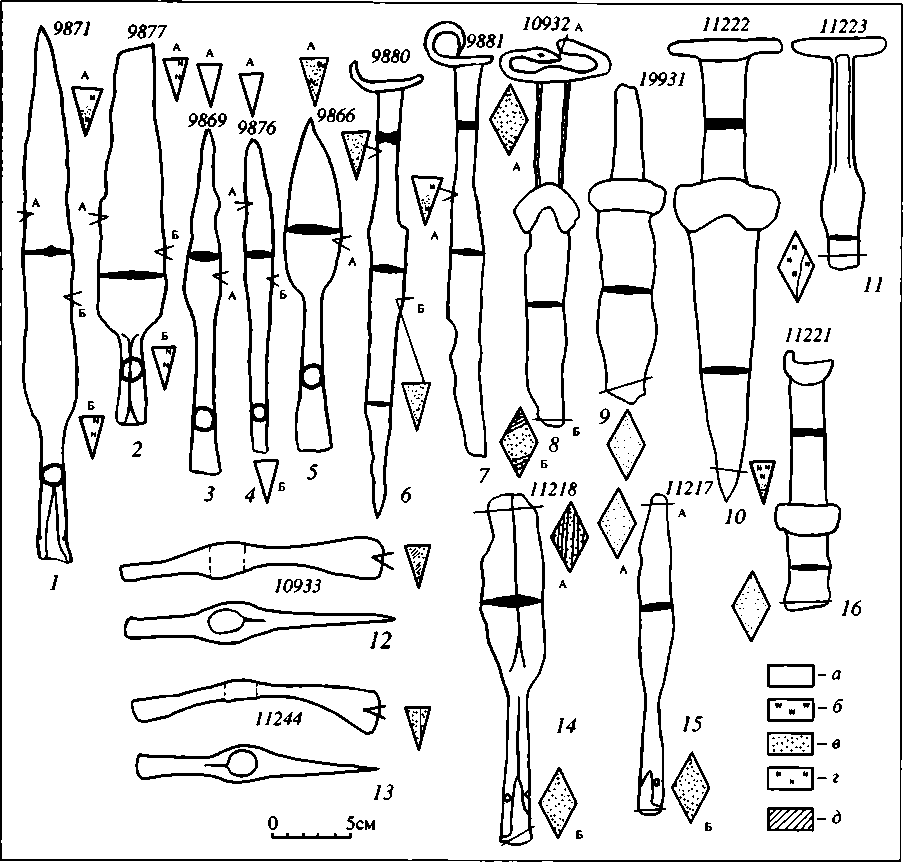

Рис. 4. Синдика. Наконечники копий (/, 3, 5, 7,12) и кинжалы-акинаки (2, 4, 6, 8, 9-11) 1-4 - Гай-Кодзор; 5, 7, 8-10 - Рассвет; 6 - Фадеево; 11 - Первомайское; 12 - Гостагаевская. Условные обозначения: а - железо; б - цементация; в - сварка; г - видманштетт; д - сырцовая сталь; е - нитриды; ж - термообработка там. То же можно сказать и об окрестностях ст. Раевская, расположенных в предгорьях, у подножия Навагирского хребта. Территория же Синдики была открыта для контактов: разнообразие форм изделий, встречающихся здесь в одном погребении, различие в технологических схемах одной и той же категории вещей свидетельствуют о разных источниках поступления изделий.

По-видимому, не случайным фактом является и относительно упрощенная технологическая схема изготовления кинжалов-акинаков, что связано скорее с престижной, нежели боевой (оружие), их функцией в местной среде. Традиционный набор наступательного оружия аборигенного населения состоял из копья, лука и стрел, а также боевого топора-секиры (Малышев, Розанова, Терехова, 1999).

Ярким примером импортного изделия может служить кинжал (анализ 9902) VI в. до н.э. из Гай-Кодзора. Клинок его имеет наварные лезвия из качественной стали на железную основу. В технологическом плане (использование приема наварки стальных лезвий) изделие, очевидно, относится к продукции мастера, связанного с античным культурным миром, наследующим кельтские традиции. Возможно, это оружие было сделано на заказ. По форме кинжал относится к кинжалам скифского типа, имеет бабочковидное перекрестье и брусковидное навершие. Форма изделия была явно чужда мастеру, изготовившему его, о чем красноречиво говорит и повернутое на 180° перекрестье (рис. 4, 2).

Выделяется еще одно изделие - наконечник копья (анализ 9920) из могильника у с. Первомайка, имеющий четырехгранную втулку и наваренные с двух сторон ребра жесткости. Обычно для выведения ребер жесткости использовались специальные приспособления. Мы не можем назвать ему аналогию, хотя располагаем обширным сравнительным аналитическим материалом.

Обращает на себя внимание наконечник копья (анализ 9458; рис. 2) из Цем-долинского могильника, у которого втулка на конус была стянута железным кольцом. Как показало микроскопическое исследование поперечного сечения конца втулки, железное кольцо было закреплено с помощью пайки цветным металлом. Аналогичный прием пайки зафиксирован на втулках наконечников копий (анализы 879, 882) из могильников у х. Красная Скала в окрестностях Анапы, а также из могильника Лобанова Щель (погребение 9). В качестве припоя был использован сплав на медной основе с примесью олова и свинца. Частички меди заметны визуально и на поверхности втулки. По всей видимости, она была обмеднена.

Использование приемов пайки железа медью редко встречается даже в материалах средневековья. В материалах культур скифо-кавказского круга этот прием не известен. Применение пайки в обработке черных металлов в рассматриваемое время следует связывать с традициями античных мастеров, широко использовавших метод пайки в цветной металлообработке.

Список литературы Технологические традиции в кузнечном производстве синдов, керкетов и торетов (VII-IV вв. до н. э.)

- Малышев А.А., Розанова Л.С., Терехова Н.Н., 1999. Воинские захоронения в могильнике скифского времени из Цемесской долины//Историко-археологический альманах (Армавирского краеведческого музея). Вып. 5.

- Мелюкова А.И., 1964. Вооружение скифов//САИ. Вып. Д1-4.

- Новичихин А.М., Розанова Л.С., Терехова Н.Н., 2001. Технология производства предметов вооружения из памятников VI-IV вв. до н. э. на территории Синдики (по материалам Анапского археологического музея)//Историко-археологический альманах (Армавирского краеведческого музея). Вып. 7.