Технологический анализ украшений из бирюзы (по материалам находок из могильника скифского времени Ак-Даг I в Тыве)

Автор: Волков Павел Владимирович, Митько Олег Андреевич, Губар Юлия Сергеевна, Давыдов Роман Вячеславович, Половников Иван Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения элементного состава и технологии изготовления украшений из бирюзы, обнаруженных в кургане № 1 могильника раннескифского времени Ак-Даг I в Тыве. Для определения элементного состава минерала использовался метод сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Элементный состав и соотношение элементов в образцах свидетельствуют о том, что предметы изготовлены из бирюзы. Необычно высоким является содержание циркония, что может выступать маркером для определения месторождения, с которого получено сырье. Трасологическое исследование артефактов базировалось на методике экспериментально-трасологического анализа. В результате установлено, что изготовление артефактов происходило в три этапа. Первоначально формировались основные плоскости заготовок, шлифовались торцы. На втором этапе работы производилось сверление, точки начала которого располагались на узких торцах изделий; наблюдаемые следы свидетельствует об использовании станкового скоростного сверления. На финальном этапе происходила обработка изделий на мелкозернистом абразиве, в результате чего им была придана сглаженная форма. В целом технологию производства можно охарактеризовать как относительно совершенную. Ближайшие аналогии обнаружены в том же районе Тывы - в кургане № 6 могильника Саускен. Подобный способ наклонного сверления встречается также у скифов Алтая на изделиях из камня.

Южная сибирь, тыва, раннескифское время, могильник ак-даг i, бирюза, украшения, микроскопический анализ, элементный состав, технология обработки

Короткий адрес: https://sciup.org/147220153

IDR: 147220153 | УДК: 903.01/09 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-7-74-86

Текст научной статьи Технологический анализ украшений из бирюзы (по материалам находок из могильника скифского времени Ак-Даг I в Тыве)

Во все времена и практически у всех народов украшения из бирюзы, отличающиеся яркой цветовой гаммой, включающей все оттенки голубого и зеленого цветов, пользовались особой популярностью. Как и другие виды украшений, они были связаны с двумя основными функциями: эстетической и магической. «Любимый камень Востока» и «священный камень Тибета», как называли бирюзу в Азии, мастера-ювелиры ценили за легкость обработки, позволяющей придать изделию необходимую форму [Менчинская, 1981. С. 9].

Особенно широкое распространение этот минерал получил в раннем железном веке у скотоводов Евразии. Он служил сырьем, из которого изготавливались бусы, подвески, нашивки и вставки в украшения, отлитые из бронзы и золота. Находки в археологических памятниках подобных изделий позволили И. П. Засецкой выделить в рамках полихромного художествен- ного стиля отдельное направление – «сарматский полихромно-бирюзовый звериный стиль», сформировавшийся в этнокультурной среде сармато-аланской общности. По ее мнению, звериные мотивы и инкрустация бирюзой являлись одним из главных художественных направлений в сарматском искусстве [Засецкая, 1989. С. 46].

Есть основания считать, что бирюзово-золотой стиль сложился намного раньше I–II в. н. э., а ареал его распространения охватывал не только западные, но и центральные регионы степного пояса Евразии. Золотые миниатюры, выполненные в традиционном для скифского искусства зверином стиле с бирюзовыми вставками, были обнаружены на целом ряде сакских памятников Центрального и Восточного Казахстана (курган Байгетобе, могильник Чиликты и ряд других). Что касается бус из бирюзы, то в Приаргунье на р. Барун-Кондую в одном из кенотафов плиточных могил был обнаружен золотой браслет из витой проволоки, пронизка и ожерелье из 28 сердоликовых и 7 бирюзовых бусин. Отметим, что бирюзовые бусы из этого памятника имеют цилиндрическую и плоскую четырехугольную форму. По мнению Ю. С. Гришина, бусы из бирюзы и сердолика имеют юго-восточное происхождение [1975. С. 101. Рис. 19, 3 ]. Н. Н. Диков считал, что сердоликовые бусы происходят из Индии, а бирюзовые – из Средней Азии и Ирана [1958. С. 66].

На территории Южной Сибири наиболее ранние образцы изделий из бирюзы зафиксированы на памятнике рубежа VIII–IX вв. Аржан-1. Они имеют различные геометрические формы, но их объединяет общий признак – небольшие размеры и уплощенность [Грязнов, 1980. С. 20. Рис. 10, 2 ]. Большое количество бирюзовых бус и подвесок, имеющих, как правило, одно сквозное отверстие, было обнаружено в кургане Аржан-2 [Чугунов и др., 2017. С. 166].

Несмотря на уже имеющиеся определенные успехи и результаты, в настоящее время изучение бирюзы – как отдельных самостоятельных украшений, так и в виде вставок на предметах, изготовленных из драгоценных металлов, – только начинается. Уже первые результаты их анализов методами наук естественного профиля показали сложность структурного состава в разных вставках и указали на необходимость дальнейшего проведения исследований на различных образцах. Следует отметить, что существует также проблема идентификации бирюзы из археологических памятников Алтае-Саяна, что связано с отсутствием базы данных проб, взятых из мест древних разработок, с которыми можно было бы произвести детальное сравнение [Марсадолов и др., 2013. С. 137].

Целью данной публикации является обсуждение результатов изучения химического состава и технологии изготовления происходящих из могилы № 1 кургана № 1 могильника раннескифского времени Ак-Даг I в долине р. Ээрбек в Тыве двух предметов украшений из бирюзы, изготовленных с применением нестандартных и трудоемких методов. Несмотря на простую форму, их отличают тонкость исполнения работы и технические приемы сверления отверстий, требующие не только профессиональных навыков, но и набора необходимых инструментов (рис. 1–5).

Могильник Ак-Даг I относится к уюкской [Кызласов, 1979. С. 33–41] или алды-бельской [Грач, 1980. С. 29–30] культуре раннего железного века Тывы. По результатам антропологического анализа было сделано заключение, о том, что в могиле № 1 кургана № 1 захоронили мужчину зрелого возраста. В публикации материалов раскопок два небольших артефакта, изготовленных из минерала зеленого цвета, были определены, как украшения, крепившиеся на тканевую или кожаную основу [Тетерин, Митько, 2014. С. 140. Рис. 7, 9 , 10 ].

Результаты исследований и их обсуждение

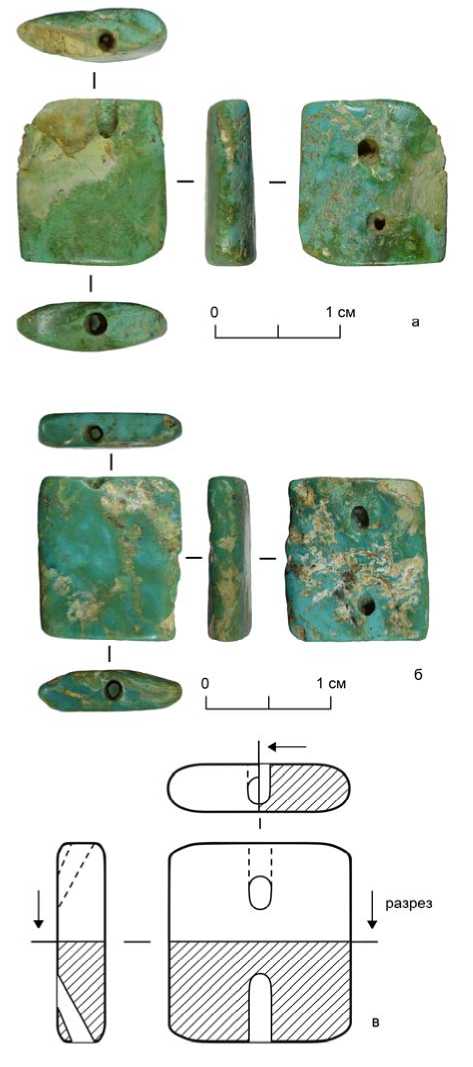

Артефакты представляют собой две плоские пластинки-нашивки прямоугольной формы с отверстиями для крепления. Их отличительной особенностью являлось расположение каналов отверстий наклонно от двух противолежащих торцов изделия к его тыльной стороне (см. рис. 1). Нашивка № 1 имела размеры 14 × 12 мм, ширина отверстий – 2 мм (рис. 1, а). Экземпляр № 2 имел размеры 13,5 × 12 мм, ширина отверстий – 1,9 мм) (рис. 1, б). Благодаря использованию техники наклонного сверления нити крепления нашивок на мягкую основу бы- ли скрыты, что акцентировало внимание зрителей непосредственно на минералах. С эстетической точки зрения данный технический прием делал украшение намного привлекательнее по сравнению с распространенным способом крепления через край в вертикально просверленные сквозные отверстия (рис. 1, в).

Рис. 1 . Нашивки из бирюзы из могилы № 1 кургана № 1 могильника Ак-Даг I (без масштаба): а – изделие № 1; б – изделие № 2; в – схематичный чертеж изделия № 1 (фото и прорисовка авторов)

Fig. 1 . Artifacts of turquoise from grave 1, barrow 1 of burial site Ak-Dag I (no scale): а – artifact no. 1; б – artifact no. 2; в – layout of artifact no. 1 (photo and drawing by authors)

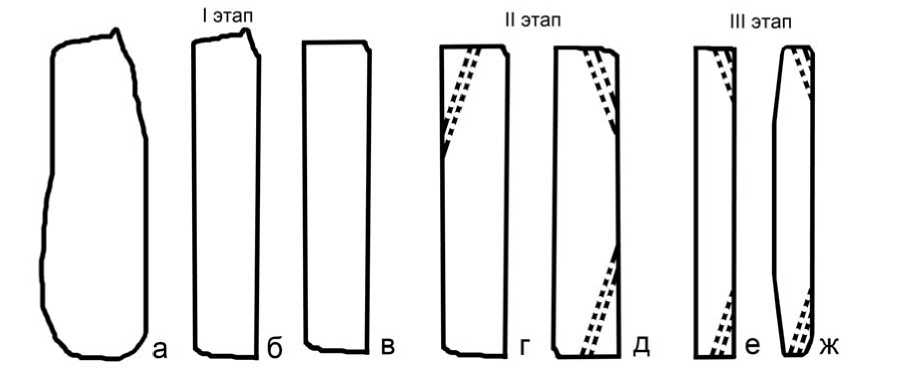

Рис. 2 . Схема трех этапов формирования нашивок из бирюзы из могилы № 1 кургана № 1 могильника Ак-Даг I (без масштаба): a – в – этап формирования заготовки; г , д – этап сверления; е , ж – завершающий этап шлифовки Fig. 2 . Scheme of the three stages of making turquoise artifacts from grave 1, barrow 1 of burial site Ak-Dag I ( no scale): a – в – piece formation, г , д – drilling phase; е , ж – final grinding step

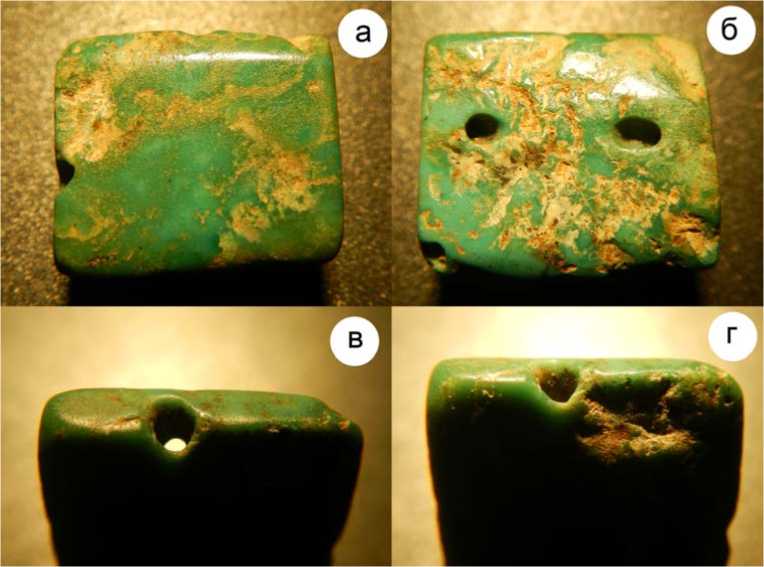

Рис. 3 . Лицевая и оборотная стороны ( a , б ) нашивки из бирюзы № 1 со следами сверления на торцах изделия ( в , г ) из могилы № 1 кургана № 1 могильника Ак-Даг I (без масштаба) (фото П. В. Волкова) Fig. 3 . Front and reverse side ( a , б ) of turquoise artifact no. 1, traces of drilling on the artifact edges ( в , г ) from grave 1, barrow 1 of burial site Ak-Dag I (w/o scale) (photo by P. V. Volkov)

Рис. 4 . Лицевая и оборотная стороны ( a , б ) нашивки из бирюзы № 2 со следами сверления на торцах изделия ( в , г ) из могилы № 1 кургана № 1 могильника Ак-Даг I (без масштаба) (фото П. В. Волкова) Fig. 4 . Front and reverse side ( a , б ) turquoise artifacts no. 2, traces of drilling on the artifact edges ( в , г ) from grave 1, barrow 1 of burial site Ak-Dag I (w/o scale) (photo by P. V. Volkov)

Для определения элементного состава минерала использовался метод SEM-EDX (сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия). Анализ выполнен на электронном микроскопе Bruker Nano GmbH Quantax 70 (Germany), позволяющем работать в широком и плавно перестраиваемом диапазоне увеличений до 30000×.

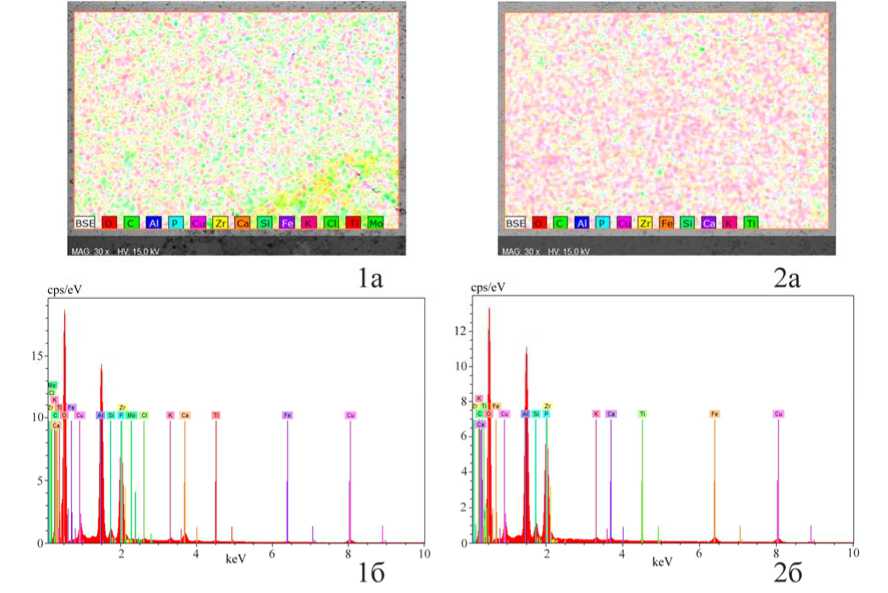

При помощи метода SEM-EDX были получены следующие результаты: фотографии точки спектроскопии (рис. 6, 1а , 2а ), элементный состав в зоне выбранной точки в процентах, а также график спектра, демонстрирующий набор основных химических элементов, присутствующих в образце (рис. 6, 1б , 2б ; таблица). Присутствие и соотношение количества элементов свидетельствуют о том, что предметы изготовлены из бирюзы.

Основу данного минерала (CuAl 6 [PO 4 ] 4 (OH) 8 5H 2 O) составляют: оксид алюминия, оксид меди и оксид фосфора. Железо (Fe), зафиксированное в составе изделия № 2 в сравнительно большем количестве, является типичной примесью для бирюзы, придающей ей более насыщенный зеленый цвет [Буканов, 2008. С. 152].

Меди в изделиях содержится 3,5–4,5 %, что соответствует процентному содержанию плотной бирюзы зеленого цвета. Зеленые тона в окраске появляются при изменении плотности минерала в результате замещения гидроокислами железа и кремнеземом основных его составляющих (меди, фосфора и алюминия) [Менчинская, 1981. С. 8–9, 107]. Исходя из данных спектроскопии (см. рис. 6, 1б ) можно отметить, что кальций (Ca) присутствует в составе изделия № 1 как один из основных элементов вкраплений в минерал; его цвет тусклее, фиксируются прожилки. При изготовлении изделия № 2 был взят минерал с равномерной структурой и естественной примесью железа, благодаря которому она имела более яркий цвет.

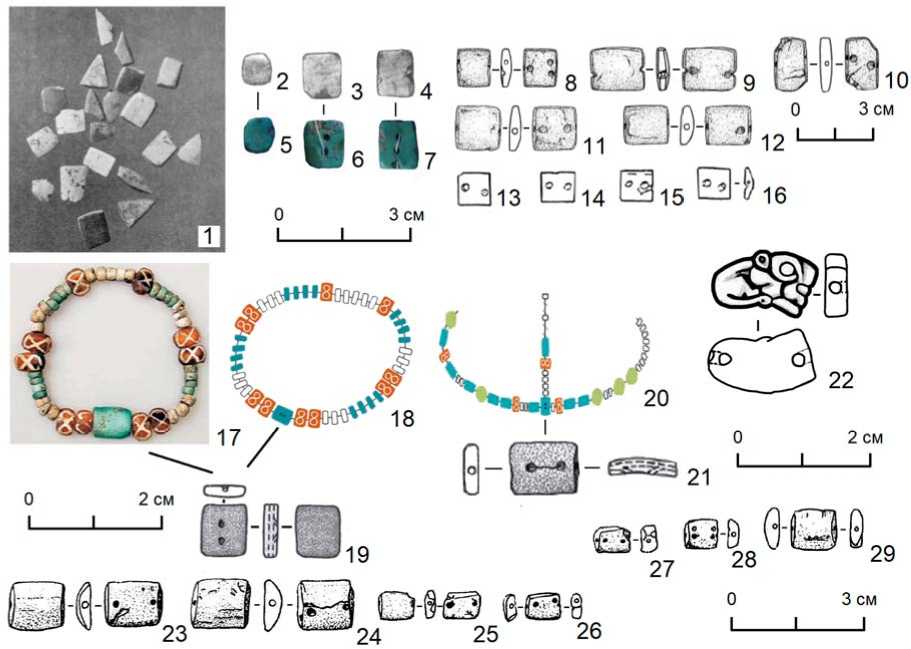

Рис. 5 . Аналогии бирюзовым изделиям из могилы № 1 кургана № 1 могильника Ак-Даг I:

1 – курган Аржан-1 (по: [Грязнов, 1980. Рис. 10, 2 ]); 2 – 4 – нашивки из могильника Куйлуг-Хем (по: [Грач, 1980. Рис. 84, 4 ]); 5–7 – нашивки из могильника Куйлуг-Хем 1; 8 – 12 – нашивки из объекта № 6 могильника Саускен-3 (по: [Семенов, Килуновская, 2014. Рис. 13, 6 – 10 ]); 13 – 16 – нашивки из кургана 17 могильника Догээ-Баары-2 (по: [Чугунов, 2007. Ил. 16, 10 ]); 17 , 18 – реконструкция низки бус из могилы 13А кургана Аржан-2 (по: [Чугунов и др., 2017. Табл. 91, 17 ; Табл. 106, 7 ]); 19 – нашивка-бусина из могилы 13А кургана Аржан-2 (по: [Чугунов и др., 2017. Табл. 91, 14 ]); 20 – частичная реконструкция ожерелья из могилы 13В кургана Аржан-2 (по: [Чугунов и др., 2017. Табл. 93, 24 ]); 21 – нашивка-бусина из могилы 13В кургана Аржан-2 (по: [Чугунов и др., 2017. Табл. 93, 12 ]); 22 – нашивное украшение из могильника Гилево-10, группа № 5 (по: [Шульга, 2016. Рис. 47, 5д ]); 23 – 29 – нефритовые бусины из могильника Обские Плесы 2 (по: [Ведянин, Кунгуров, 1996. Рис. 12, 2 , 6 ]).

Fig. 5 . Analogies of turquoise artifacts from grave 1, barrow 1 of burial site Ak-Dag I:

1 – mound Arzhan 1 (referring to: [Gryaznov, 1980. Fig. 10, 2 ]); 2 – 4 – turquoise artifacts from mound 22 of burial site Kuylug-Khem (referring to: [Grach, 1980. Fig. 84, 4 ]); 5 – 7 – turquoise artifacts from burial site Kuylug-Khem 2; 8 – 12 – artifacts from an object № 6 of burial site Sausken 3 (referring to: [Semenov, Kilunovskaya, 2014. Fig. 13, 6 – 10 ]); 13 – 16 – turquoise artifacts from mound 17 of burial site Dogee-Baary 2 (referring to: [Chugunov, 2007. Ил. 16, 10 ]); 17 , 18 – reconstruction jewelry out of beads from grave 13А of burial site Arzhan-2 (referring to: [Chugunov et al., 2017. Tabl. 91, 17 ; Tabl. 106, 7 ]); 19 – artifacts from grave 13А of burial site Arzhan-2 (referring to: [Chugunov et al., 2017. Tabl. 91, 14 ]); 20 – partial reconstruction of necklace from grave 13 B of burial site Arzhan 2 (referring to: [Chugunov et al., 2017. Tabl. 93, 24 ]); 21 – artifact from grave 13B of burial site Arzhan-2 (referring to: [Chugunov et al., 2017. Tabl. 93, 12 ]); 22 – jewelry from burial site Gilyovo-10, group № 5 (referring to: [Shulga, 2016. Fig.47, 5d ]); 23 – 29 – beads of nephrite from burial site Obskie Plesy 2 (referring to: [Vedyanin, Kungurov, 1996. Fig. 12, 2 , 6 ])

Рис. 6 . Спектральный анализ минерала нашивок из бирюзы из могилы № 1 кургана № 1 могильника Ак-Даг I: 1 – изделие № 1; 2 – изделие № 2 ( а – микроструктура вещества, увеличение 300×;

б – график количественных характеристик элементов спектра)

Fig. 6 . Spectral analysis of minerals for the turquoise artifacts from grave 1, barrow 1 of burial site Ak-Dag I:

1 – artifact no. 1; 2 – artifact no. 2 ( a – the microstructure of the substance, increase of 300×;

b – graph of the quantitative characteristics of the elements of the spectrum)

Нашивки из бирюзы из могилы № 1, курган №1 могильника Ак-Даг I: результаты элементного анализа изделий, %

Turquoise artifacts from grave no. 1, barrow no. 1 of burial site Ak-Dag I: the results of elemental analysis, %

|

Химический элемент / Chemical element |

|||||||||||||

|

0 |

С |

Al |

Р |

Си |

Zr |

Са |

Si |

Fe |

К |

Cl |

Ti |

Mo |

|

|

Изд. № 1 Art. № 1 |

54,2 |

15 |

13,3 |

8,3 |

3,5 |

2,1 |

1,4 |

0.9 |

0,4 |

0,4 |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

|

Изд. №2 Art. №2 |

50,8 |

15,2 |

13,7 |

9.1 |

4,5 |

2,4 |

0,4 |

1,2 |

2,5 |

0,3 |

- |

0,1 |

— |

Определенным маркером при определении происхождения сырья может служить уровень циркония (Zr) в составе минерала (см. таблицу). Его среднее содержание в сланцевых и кислых разностях пород составляет (2–10 %). Так, для среднеазиатских месторождений бирюзы (Ак-Турпак, Джаман-Каскыр, Аякащи I) доля циркония (Zr) в минерале составляет от 0,01– 0,03 до 0,007–0,001–0,003 % [Менчинская, 1981. С. 18. Табл. 2]. В то же время во вмещающих бирюзовоносные зоны кварцитах эти средние показатели превышаются в два-три раза [Там же. С. 87]. В исследованных нами образцах содержание циркония является довольно высоким: 2,1 % (образец № 1); 2,4 % (образец № 2), что не характерно для среднеазиатских месторождений бирюзы.

На территории Тывы месторождения минерала обнаружены, преимущественно, в районах аридного климата с реликтами древних слоев выветривания, на измененных эффузивами участках. Так, например, для бирюзовоносного участка «Медный» (правобережье р. Ондум) характерны минералы бирюзы с извилистыми голубыми прожилками. При этом из-за небольших размеров агрегаты с данного месторождения для самостоятельных поделок мало пригодны [Кудрявцев, 1996. С. 29. Рис. 2].

Трасологическое исследование рассматриваемых артефактов базировалось на методике экспериментально-трасологического анализа, разработанной С. А. Семеновым и Г. Ф. Коробковой (см. [Семенов, 1957; Korobkowa, 1999] и др.). При общем обследовании материалов применялись бинокуляр Altami и специальная фотоаппаратура «Nikon». Для сравнительного анализа следов обработки изделий использовались материалы Сибирской эталонной коллекции трасологических стандартов. Трасологическая лексика и функциональная типология инструментария соответствуют каталогу терминов, приведенному в монографии «Опыт эксперимента в археологии» [Волков, 2013. С. 99–126].

При микроскопическом обследовании изделий сохранность их поверхности определена как достаточная для трасологического анализа следов инструментария, использовавшихся при их изготовлении. Признаков разрушений артефактов при извлечении их из почвы и при реставрационных работах не выявлено. В результате экспериментально-технологических исследований установлено, что при работе с изделиями использовались абразивные материалы двух типов и сверло.

Определить форму изначального сырьевого блока в ходе микроскопического анализа поверхности артефактов не представлялось возможным. Вся поверхность изделий покрыта следами формообразующей шлифовки.

Процесс их изготовления происходил в три этапа (см. рис. 3). Первоначально с помощью относительно крупнозернистого абразива происходило формирование основных плоскостей заготовок и пришлифовка торцов образующихся уплощенных параллелепипедов (см рис. 3, а – в ). С тыльной стороны изделий, там, где расположены выходы каналов сверления, шлифовка производилась достаточно грубо – на фотографиях хорошо видны не устраненные шлифовкой каверны на естественной поверхности камня (см. рис. 4, б ). На лицевой стороне дефекты сырья такого рода убраны более качественно (см. рис. 4, а ).

На втором этапе работы с артефактами происходило их сверление. Точки начала сверлений располагались на узких торцах изделий (см. рис. 3 д , e ; 4, в , д ). Вероятно, кернение поверхности производилось на этих участках. Во всех случаях сверления канал прободения имеет одинаковый диаметр по всей длине. Учитывая их относительную протяженность, можно предположить, что использовавшееся сверло обладало достаточной эластичностью, свойственной не каменным, а металлическим инструментам. Угол наклона его длинной оси к плоскости сверления при формировании отверстий всегда стабилен и колеблется в интервалах < 20-35 ° . Совокупность наблюдаемых на изделиях следов работы свидетельствует об использовании станкового скоростного сверления.

На третьем этапе работ с артефактами происходила их обработка на относительно мелкозернистом абразиве, в результате которой изделиям была придана сглаженная форма (см. рис. 3, е, ж) как по периметру, так и на их лицевых частях (см. рис. 3, а; 4, а). На этом же этапе, вероятно, происходило и сглаживание входных или выходных участков каналов сверления (см. рис. 3, г; 4, г). Следы полировки с использованием эластичной органической поверхности придали изделиям завершенный вид, но отчетливых следов использования украшений не выявлено.

В целом технологию производства можно охарактеризовать как относительно совершенную. Мастерство работы изготовителя проявилось в первую очередь в качественном сверлении сравнительно хрупкого материала, в точности выбора оптимального угла наклона сверл и скоростном режиме их работы, не допускающем перегрева и крошения обрабатываемого материала.

Украшения из бирюзы в скифских комплексах Тывы чаще всего встречаются в алды-бельских памятниках. Бирюзовые украшения, аналогичные нашивкам из Ак-Даг I, были обнаружены А. Д. Грачом в погребении кургана № 22 могильника Куйлуг-Хем (см. рис. 5, 2 – 4 ) [Грач, 1980. С. 222. Рис. 84, 4 ]. Судя по фотографиям на сайте Национального музея имени Алдан-Маадыр Республики Тыва, они также имеют наклонные отверстия (инвентарный номер ТРК IV 8254/143 1982) (см. рис. 5, 5 – 7 ) 3. Изделия комбинированного типа были зафиксированы в двух женских погребениях кургана Аржан-2 (см. рис. 5, 17 , 18 , 20 ). Они представляли собой плоские прямоугольные пластины с одним сквозным отверстием, выполненным вдоль длинных стенок, и двумя отверстиями, проделанными с лицевой стороны к краям бусины, соединенным со сквозным каналом (рис. 5, 19 , 21 ). У погребенных женщин (45–50 и 20–25 лет) они зафиксированы у запястья руки (браслет?) (могила № 13А) и входили в состав ожерелья (могила № 13В) соответственно [Чугунов и др., 2017. С. 429. Табл. 91, 14 , 17 ; С. 444. Табл. 106, 7 ; С. 431; Табл. 93, 12 , 24 ].

Наклонное сверление применялось не только на украшениях из бирюзы, но и на изделиях из других минералов. Так, в могильнике Саускен-3 (объект № 6) были обнаружены плоские прямоугольные бусины из хризопраза с наклонными отверстиями (см. рис. 5, 8 – 12 ). Авторы находки отнесли их к нашивкам в составе поясного набора [Семенов, Килуновская, 2014. С. 409. Рис. 13, 6 – 10 ]. На р. Бий-Хем (Большой Енисей) в кургане № 17 могильника Догээ-Баары 2, на бусинах из хризопраза канал сверления также проходит под углом относительно вертикальной оси (см. рис. 5, 13 – 16 ) [Чугунов, 2007. С. 136. Ил. 16, 10 ].

Подобный способ сверления встречается у скифов Алтая на изделиях из камня VII–VI вв. до н. э. (Гилево-10, группа № 5) (см. рис. 5, 22 ) [Шульга, 2016. С. 232. Рис. 47, 5д ] и нефрита, обнаруженных в погребальных памятниках староалейской культуры V–IV вв. до н. э. (могильник Обские Плесы 2) (рис. 5, 23 – 29 ) [Ведянин, Кунгуров, 1996. С. 98. Рис. 12, 2 , 6 ].

Заключение

Судя по химическому составу, обнаруженные в могиле № 1 кургана № 1 могильника Ак-Даг I нашивки из бирюзы могли быть изготовлены из местного сырья или добытого на месторождениях Монголии, для которых характерно высокое содержание циркония. Отмеченное в ходе трасологического анализа качественное станковое сверление сравнительно хрупкого минерала не позволяет дать характеристику используемого сверла небольшого размера (медного или железного). Его диаметр мог составлять менее 2 мм. Открытым остается вопрос о способе жесткого крепления заготовки при скоростном сверлении отверстий. Вероятно, ответить на эти вопросы можно лишь на основе серии экспериментов по изготовлению точных реплик артефактов из бирюзы.

Received

12.07.2019

Список литературы Технологический анализ украшений из бирюзы (по материалам находок из могильника скифского времени Ак-Даг I в Тыве)

- Буканов В. В. Цветные камни: Энциклопедия. СПб.: Гранит, 2008. 472 с.

- Ведянин С. Д., Кунгуров А. Л. Грунтовый могильник староалейской культуры Обские Плесы 2 // Погребальный обряд древних племен Алтая. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1996. С. 88

- Волков П. В. Опыт эксперимента в археологии СПб.: Нестор-История, 2013. 416 с.

- Гришин Ю. С. Бронзовый и ранний железные века Восточного Забайкалья. М.: Наука, 1975. 136 с.

- Диков Н. Н. Бронзовый век Забайкалья. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958. 140 с.

- Грач А. Д. Древние кочевники в центре Азии. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1980. 256 с.

- Грязнов М. П. Аржан - царский курган раннескифского времени. Л.: Наука, 1980. 64 с.

- Засецкая И. П. Проблемы САрматского звериного стиля (историографический обзор) // СА. 1989. № 3. С. 35-47.

- Кудрявцев В. И. Камнесамоцветное сырье Республики Тыва (история изучения, классификация и обзор ресурсов). Кызыл: ТувИКОПР, 1996. 73 с.

- Кызласов Л. Р. Древняя Тува (от палеолита до IX в.). М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1979. 208 с.

- Марсадолов Л. С., Хаврин С. В., Гук Д. Ю. Проба древнего золота Казахстана и Саяно-Алтая, как временной и социальный индикатор // Теория и практика археологических исследований. 2013. № 8 (2). С. 129-141.

- Менчинская Т. И. Бирюза. М.: Недра, 1981. 159 с.

- Семенов В. А., Килуновская М. Е. Могильник скифского времени Саускен 3 в долине р. Ээрбек (Республика Тыва) // Археология древних обществ Евразии: хронология, культурогенез, религиозные воззрения. СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 2014. С. 393-423.

- Семенов С. А. Первобытная техника // МИА. М.; Л.: Наука, 1957. № 54. 241 с.

- Тетерин Ю. В., Митько О. А. Курганы раннескифского времени могильника Ак-Даг I в Тыве // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, № 5: Археология и этнография. С. 135-144.

- Чугунов К. В. Могильник Догээ-Баары 2 как памятник начала уюкско-саглынской культуры Тувы (по материалам раскопок 1990-1998 гг.) // Сборник научных трудов в честь 60-летия А. В. Виноградова. СПб.: Культ-Информ-Пресс, 2007. С. 123-144.

- Чугунов К. В., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. 500 с.

- Шульга П. И. Могильник раннескифского времени Гилёво-10 в предгорьях Алтая. Новосибирск, 2016. 258 с.

- Korobkowa G. F. Narzedzia w pradziejach.Torin, widawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1999. 168 р. (in Pol.)