Технологический детерминизм и социальный конструктивизм как теоретический базис в исследовании отношений технологий и общества

Автор: Ри М.А.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 9, 2024 года.

Бесплатный доступ

Современный мир соткан из технологий. С точки зрения социологии стоит важный вопрос об изучении отношений технологий и социальной реальности. В эпоху стремительного технологического прогресса и цифровой трансформации общества понимание взаимодействия между технологиями и социальными структурами становится все более актуальным. Информационно-коммуникационные технологии не только изменяют способы взаимодействия людей, но и формируют новые социальные нормы и структуры. В этом контексте исследование отношений между технологиями и обществом приобретает особое значение. Две ключевые теории - технологический детерминизм и социальный конструктивизм - предлагают различные, но взаимодополняющие перспективы на роль технологий в обществе, подчеркивая важность учета как технологических, так и социальных факторов. В данной статье будут рассмотрены теоретические обоснования обеих теорий, приведены исторические примеры для практической демонстрации теоретических измышлений, проведена авторская критика теорий и сделаны выводы касательно совокупной целостности выдвинутых идей.

Технологический детерминизм, социальный конструктивизм, технологии, общество, эмпирическая программа релятивизма, социальное конструирования технологий, социальные преобразования, эволюция технологий

Короткий адрес: https://sciup.org/149146407

IDR: 149146407 | УДК: 316.012 | DOI: 10.24158/tipor.2024.9.3

Текст научной статьи Технологический детерминизм и социальный конструктивизм как теоретический базис в исследовании отношений технологий и общества

Санкт-Петербург, Россия, ,

St. Petersburg, Russia, ,

начало в конце XIX – начале XX вв., на рубеже Второй промышленной революции. Этот период характеризуется интенсивной индустриализацией ведущих экономик мира и, ввиду соответствующей трансформации системы разделения труда, формированием пролетариата как класса. Подобные сдвиги в классовой стратификации требовали научного обоснования.

Ряд философов и социологов социалистической направленности начали высказывать идеи о том, что социально-экономические преобразования в обществе возникают благодаря технологиям. Так, идею первопричинности изменений в социуме выдвинул немецкий философ-теоретик Карл Маркс (1818‒1883). Он вывел теорию о том, что отношения между социальными группами в обществе зависят от текущего уровня производства материальных благ. Уровень производства материальных благ закономерно зависит от уровня технологий: «Ручная мельница даёт вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – общество с промышленным капиталистом» (Маркс, 1955: 93). Вместе с тем следует отметить, что К. Маркс видит технологию как один из инструментов воздействия на экономическую активность и способ повышения производительной силы труда. По его мнению, основой любых социальных преобразований являются текущие экономические отношения в обществе, при этом «машины – средство производства прибавочной стоимости», но не более (Маркс, 2014: 414).

Более очерченную теорию технологического детерминизма предложил американский социолог Торстейн Веблен (1857‒1929). В своей работе «Теория праздного класса» (Веблен, 1984) ученый предполагает, что эволюция общества обеспечивается процессом естественного отбора социальных, политических, экономических и других институтов. В свою очередь, за этот «естественный отбор» отвечает, в том числе, технологический прогресс. Ученый активно критикует существующий на тот период капитализм, требуя предоставить власть и собственность прослойке производственно-технологической интеллигенции вместо представителей «демонстративного потребления» ‒ буржуа. Т. Веблен, аналогично К. Марксу, считал, что технологии могут формировать институциональные структуры, изменяя способы производства и распределения ресурсов.

В дальнейшем последователи Т. Веблена ‒ Кларенс Эйрес (1891‒1972) и Роберт Хейлбро-нер (1919‒2005) продолжают размышления касаемо значимости технологий для общественных преобразований. К. Эйрес предложил идею дихотомии общественной культуры на «инструментальную (техническую) и церемониальную (институциональную) составляющие» (Mulberg, 1991: 133). Р. Хейлбронер в своей работе «Создают ли машины историю?» (Heilbroner, 2009) подтверждает значимость технологий и их влияние, но исключительно в рамках «функциональных отношений, непосредственно связанных с самим процессом производства» (Heilbroner, 2009: 23). Только при таких ограничениях ученый уверен, что «технология общества навязывает этому обществу определенную модель социальных отношений». Соответственно, тотальную зависимость социальной действительности от технологий можно обеспечить только в обществе-мануфактуре.

Можно вывести положение технологического детерминизма как идеи, определяющей центральное положение технологий в социальных процессах. Иными словами, технический прогресс отождествляется с социальным прогрессом. При этом их взаимосвязь можно описать как субъ-ект-объектное взаимодействие, где само развитие технологий не затрагивается социальными факторами. Технологический прогресс имеет собственный, независимый вектор развития, а социальные преобразования являются надстройкой, следствием процесса приспособления общества к применяемым технологиям. Эволюция общества, соответственно, рассматривается как неподконтрольный процесс.

Конечно, утверждать, что социальные процессы и явления в обществе объясняются исключительно технологиями, было бы некорректно. В некоторых трудах о технологическом детерминизме можно заметить утопические идеи совершенного общества технократического уклона. Весьма сомнителен и постулат об автономности технологий, их способности к эволюции с полной независимостью от любых общественных факторов (культурных, социальных, экономических и др.). Технологический прогресс ставится в один ряд с природными явлениями, как некая данность, обстоятельство, на которое общество никак не способно повлиять. Заметна приверженность технологическому детерминизму с технократическим уклоном специалистов технической направленности. Так, английский философ Г. Спенсер (1820‒1903), работавший инженером на железной дороге, в своем труде «Описательная социология» утверждает, что наиболее жизнеспособной формой объединения в социумы являются объединения в цеха, гильдии или профсоюзы. Автор тем самым подчеркивает неизбежную «эволюцию» от военного общества к промышленному1.

Существует немного иная точка зрения на отношение технологий и социального – так называемый «мягкий детерминизм». Отличие идеи от первоначальной теории заключается в том, что развитие технологий все же зависит от социального контекста, который определяет успешность внедрения и использования технологии (Smith, Marx, 1998).

В качестве примера можно привести историческую справку о внедрении технологий печатного станка. Созданный в 1440 г. ювелиром Йоханнесом Гутенбергом печатный станок быстро начал распространяться по крупным европейским городам благодаря крупному спросу на христианскую литературу среди населения. Помимо обычного спроса «снизу» на печатные станки, существовал запрос и среди религиозно-политических элит: в эпоху Реформации станок становится средством религиозной пропаганды и борьбы между католической и протестантской церковью. «Ранние лютеранские лидеры во главе с самим Лютером написали тысячи антипапских брошюр в первые десятилетия Реформации, и эти работы быстро распространились путем переиздания в различных типографиях по всей центральной Европе» (Boerner, Rubin, Severgnini, 2021: 31).

Следует отметить, что спрос на христианскую литературу имел под собой ряд факторов социального характера. Так, например, в католических церквях основным языком проповедования Библии являлась латынь, прихожанам суть Писания объяснялась через трактовки священников, что могло не удовлетворять запросы верующих1. Распространение печатной христианской литературы привело к Реформации, расколу христианства, провозглашению протестантизма в отдельных странах, а также способствовало повышению грамотности населения. Исходя из конкретного исторического примера, можно заметить, что технологии действительно имеют большое влияние на происходящие общественные процессы, однако предпосылки успешного внедрения и эксплуатации технологии, ее нормализации, имеют также социальный характер.

Вместе с этим, даже теория «мягкого детерминизма» не объясняет, каким образом возникает технология с точки зрения социальных факторов. Действительно ли технологический прогресс неподконтролен обществу и максимально обособлен от общественных процессов? В рамках изучения ИКТ и современного общества необходимо изучить, имеют ли общество и социальная реальность влияние на технологический прогресс.

Рассуждения о субъективности реальности есть и у современных ученых. Питер Бергер и Томас Лукман в 1966 г. выпустили работу «The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge». В ней авторы выдвинули теорию социального конструктивизма, которая гласит, что «повседневная жизнь представляет собой реальность, которая интерпретируется индивидами и имеет для них субъективную значимость в качестве цельного мира. Индивиды в их субъективно осмысленном поведении считают мир повседневной жизни «само собой разумеющейся» реальностью. «Интерсубъективный повседневный мир конструируется в процессе объективации субъективных смыслов» (Бергер, Лукман, 1995: 97).

Как можно заметить, теория социального конструирования, представленная в работе, базируется на теории о том, что вся окружающая действительность субъективна, поскольку является творением сознания. Конструирование действительности формируется через набор социальных установок (social institutions), которые, в свою очередь, возникли в результате социальных интеракций и стали принудительными детерминантами для всех членов сообщества.

Несмотря на заявления о субъективности реальности, теория социального конструирования и идея субъективности реальности не утверждают, что существующий порядок познания дефективен или некорректен. Главная мысль теории в рамках текущего исследования может быть сформирована так: научные знания могут подвергаться конструктивистскому анализу. Другими словами, с этой точки зрения, научная истина также может быть сконструирована. Но могут ли технологии быть продуктом социального конструирования? Можно ли отождествить научные знания и технологии в плоскости социального влияния?

Вибе Бейкер и Тревор Пинч в своей работе «The Social Construction of Facts and Artefacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other» (Bijker, Pinch, 2012) утверждают, что научное знание может быть социально сконструировано, упраздняя всякую эпистемологическую особенность природы научного знания. Авторы также рассуждают о проблеме взаимосвязи научных знаний и технологий, приходя к выводу о том, что обе сущности не имеют четко определенных границ (нельзя измерить технологию, знание) и не являются «строгими монолитными структурами». Вместе с тем подмечается, что технологии и знания ‒ это равноценные сущности, переплетенные во многих аспектах: «Мы признаем науку и технологию равноценными друг другу. Обе группы творчески расширяют и развивают свою существующую культуру; но обе также берут и используют некоторую часть культуры другой... На самом деле они переплетены в симбиотических отношениях» (Bijker, Pinch, 2012: 8).

Работа интересна тем, что выдвигает два подхода изучения знаний и технологий с точки зрения социологии: эмпирическая программа релятивизма (EPOR) и социальное конструирование технологий (SCOT). EPOR фокусируется на социальном конструировании знаний в разрезе научных дебатов как отображения плюрализма интерпретаций эмпирических исследований и влияния социальных факторов на завершение научных дебатов. SCOT рассматривает эволюцию конкретной технологии как процесс вариаций и отбора ввиду социальных факторов. Это приводит к выводу о «многовекторности» технологических артефактов, в отличие от линейных моделей, явно используемых во многих исследованиях инноваций и неявно ‒ во многих историях технологий. Такой «многонаправленный» взгляд необходим для любого социально-конструктивистского описания технологии. Конечно, с исторической точки зрения, можно свернуть «многонаправленную» модель в более простую линейную модель; но это упускает суть аргумента о том, что «успешный» или устоявшийся технологический артефакт – результат влияния заинтересованных социальных групп, определяющих набор критериев «успешности» артефакта, и что вектор развития технологии может меняться в зависимости от этого социального фактора.

В качестве примера проведем анализ технологической эволюции велосипеда, история которого берет начало в 1800-х гг. Однако будет рассматриваться эпоха с 1860 г., поскольку, во-первых, в это время велосипед начинает популяризироваться среди населения, и, как следствие, во-вторых, появляются более заметные преобразования в его дизайне. Считается, что первые серийные велосипеды начали выпускать братья Пьер и Эрнест Мишо в 1860 г. Это были велосипеды без цепной передачи и планетарного механизма, педали и, соответственно, тяга находились на переднем колесе (рис. 1).

Рисунок 1 ‒ «Костоломка» братьев Мишо1

Figure 1 ‒ The Michaud brothers’ “Bonecrusher”

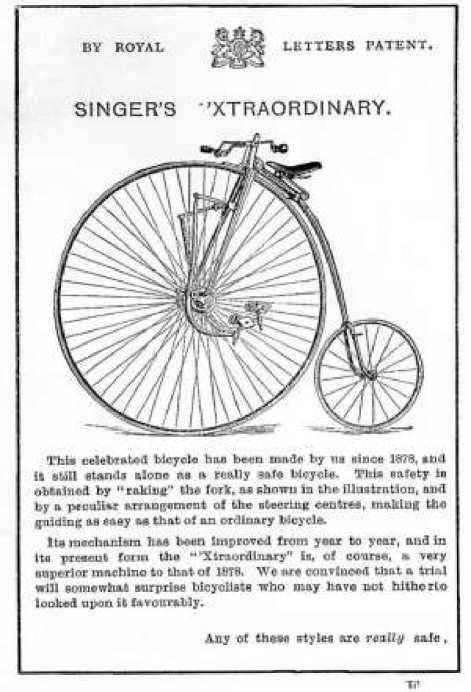

Можно предположить, что единственной социальной группой, пользовавшейся велосипедами Мишо, были состоятельные мужчины молодого и среднего возрастов. Требование к скорости было превалирующим над безопасностью или комфортом. Так возникли знаменитые пенни-фартинги (penny-farthing) (рис. 2), которые могли развивать высокую скорость ввиду высокой угловой скорости, но были весьма травмоопасными.

1 Источник: 'Boneshaker' bicycle [Электронный ресурс] // Science Museum Group Collection. URL: (дата обращения: 25.08.2024).

Рисунок 2 ‒ Пенни-фартинг1

Figure 2 ‒ Penny-Farthing

С тех пор социальных групп, заинтересованных в технологическом артефакте – велосипеде, со временем становится больше – женщины, пожилые люди, туристы и представители спортивного направления развития велосипедов. Представители этих групп посещают первые велосипедные выставки и выражают свою обеспокоенность касательно безопасности и комфорта велосипедов2. В конце 1880-х гг. возникают две технологические интерпретации велосипеда – Xtraordinary и Lawson.

Рисунок 3 ‒ Велосипед «Xtraordinary»3

Figure 3 ‒ The “Xtraordinary” Bike

Рисунок 4 ‒ Велосипед «Lawson»1

Figure 4 ‒ Lawson “Bicyclette”

Xtraordinary отличался самым большим колесом – 54 дюйма в диаметре2. Lawson, напротив, имел уменьшенное переднее колесо, но увеличенное заднее колесо и механизм передачи энергии на заднее колесо. Xtraordinary ассоциировался с велосипедом для атлетичных, спортивных мужчин. Lawson – для женщин, детей и пожилых людей (Grew, 1921). Сломать подобный стереотип помогло изобретение резиновой шины. Изначально её придумали для того, чтобы сделать более комфортной езду на «низких» (типа Lawson) велосипедах, которые сильно трясло. В проводившихся тогда гонках на пенни-фартингах начали участвовать низкоколесные велосипеды с прорезиненными колесами, которые стали уверенно обгонять велосипеды с высокими колесами (Pinch, Bijker, 1984).

Таким образом, проблемы и запросы всех социальных групп были удовлетворены благодаря «безопасным» велосипедам; пенни-фартинг, являясь менее безопасным велосипедом, несмотря на престижность и более привлекательный дизайн, утратил свою популярность.

Можно сделать ряд выводов, исходя из приведенного исторического примера:

-

1) технологический артефакт, особенно на ранних стадиях своей «эволюции», имеет высокую степень интерпретативной гибкости, которая зависит от запросов определенных социальных групп;

-

2) социокультурная и политическая ситуация социальной группы формирует ее нормы и ценности, которые, в свою очередь, влияют на значение, придаваемое артефакту.

Выводы . В рамках данной работы были рассмотрены две социальные теории, объектом изучения которых является отношение общества и технологий в социальной плоскости. Несмотря на то, что нередко в научных кругах теория социального конструктивизма противопоставляется технологическому детерминизму, автор не видит существенных противоречий этих идей.

Детерминизм предполагает, что технологии оказывают влияние на социальные процессы в обществе. Конструктивизм же подчеркивает влияние социальных групп, их сформировавшихся ценностей, мнений, иных факторов на формирование технологий. Обе теории сомнительны в утверждении исключительности влияния изучаемого субъекта: идея главенствующей роли технологий в общественных преобразованиях не раз подвергалась критике. В то же время теория социального конструктивизма не изучает предположительное влияние внешних факторов, оставляя только диалог между социальными группами и конкретным технологическим артефактом. Научно-технический потенциал общества, влияние коммерческих компаний ‒ владельцев технологических артефактов и иные политико-экономические факторы игнорируются. Вместе с этим обе теории явно обосновывают сильную причинно-следственную связь социального и технологического и наоборот.

Подобные теории становятся особенно актуальными в информационную эпоху, где значимость информационно-коммуникационных технологий неоспорима. Изучение влияния ИКТ на социальные процессы может представлять большую ценность с научной точки зрения, давать прогнозы касаемо дальнейших общественных преобразований.

Список литературы Технологический детерминизм и социальный конструктивизм как теоретический базис в исследовании отношений технологий и общества

- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 323 с.

- Веблен Т. Теория праздного класса / пер. с англ.; вступ. ст. с. 5‒56 С.Г. Сорокиной. М., 1984. 367 с.

- Лекторский В.А. Кант, радикальный конструктивизм и конструктивный реализм в эпистемологии // Вопросы философии. 2005. № 8. С. 11–21.

- Маркс К. Капитал: критика политической экономии / науч. ред. Л.Л. Васина [и др.]; пер. с нем., фр., англ. 2-е изд. М., 2014. 1195 с.

- Маркс К. Нищета философии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения: в 50 т. 2 изд. М., 1955. Т. 4. C. 65‒185.

- Bijker W.E., Pinch T.J. The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other // The Social Construction of Technological Systems / ed. by W.E. Bijker, T.P. Hughes, T. Pinch. Cambridge, 2012. P. 17‒50.

- Boerner L., Rubin J., Severgnini B. A time to print, a time to reform // European Economic Review. 2021. Vol. 138. Article 103826. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2021.103826.

- Boghossian P.A. Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism. NY, 2006. 140 р.

- Grew W.F. The Cycle Industry, its Origin, History and Latest Developments. L., 1921. 123 p.

- Heilbroner R.L. Do Machines Make History? // Technology and Culture. 2009. Vol. 8, no. 3. P. 97‒106. https://doi.org/10.2307/3101719.

- Mulberg J.D. Social Limits to Economic Theory. L., NY, 1995. 200 p.

- Pinch T.J., Bijker W.E. The Social Construction of Facts and Artefacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other // Social Studies of Science. 1984. Vol. 14, no. 3. P. 399–441.

- Smith M.R., Marx L. Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism // Technology and Culture. 1998. Vol. 39, no. 4. P. 755‒758. https://doi.org/10.2307/1215849.