Технологический и социальный аспекты эксплуатации обсидиана в древних и традиционных культурах Пасифики (на примере орудий с насадом (мата’а) с острова Пасхи)

Автор: Табарев Андрей Владимирович, Еремеева Екатерина Андреевна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 2 (64), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится технологический анализ обсидиановых артефактов с насадом (мата’а), известных по этнографическим сборам и археологическим исследованиям на острове Пасхи (Полинезия). Авторы рассматривают модели культурной передачи технологии изготовления в условиях экстремальной изоляции, а также социальный аспект использования вулканического стекла в контексте престижной экономики, ритуала и декоративного искусства в древних и традиционных культурах тихоокеанского бассейна.

Тихоокеанская археология, остров пасхи, обсидиан, орудия с насадом, мата’а, островная изоляция

Короткий адрес: https://sciup.org/170199728

IDR: 170199728 | УДК: 902 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-2/5-14

Текст научной статьи Технологический и социальный аспекты эксплуатации обсидиана в древних и традиционных культурах Пасифики (на примере орудий с насадом (мата’а) с острова Пасхи)

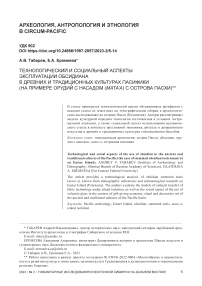

Чуть более 300 лет назад – в день Святой Пасхи 5 апреля 1722 г. – экспедицией голландского мореплавателя Якоба Роггевена в южной части Тихого океана был обнаружен неизвестный ранее остров, который получил свое название в честь христианского праздника1. Он и сегодня является самым удаленным населенным островом в мире (Рис. 1). Его площадь – около 164 км2, расстояние до континентального побережья Чили на востоке составляет 3 514 км, а до ближайшего населенного острова на западе в архипелаге Питкэрн – 2 075 км. Первоначальное заселение острова Пасхи (на полинезийском языке – Рапа Нуи) произошло в Х–XI вв. н.э. Палеодемографические реконструкции позволяют предполагать, что на пике культурного развития – в XVI–XVII вв. – численность населения составляла 10–15 тыс. человек, но из-за экологической катастрофы, спровоцированной экстенсивным природопользованием, и межгрупповых конфликтов ко времени прибытия первых европейцев в XVIII в. она сократилась до 2 тыс. человек [2, с. 203].

Наиболее яркими и эффектными проявлениями культуры острова Пасхи являются монолитные каменные скульптуры моаи , которых насчитывается более 800, миниатюрные деревянные скульптуры моаи кавакава , пиктогра-

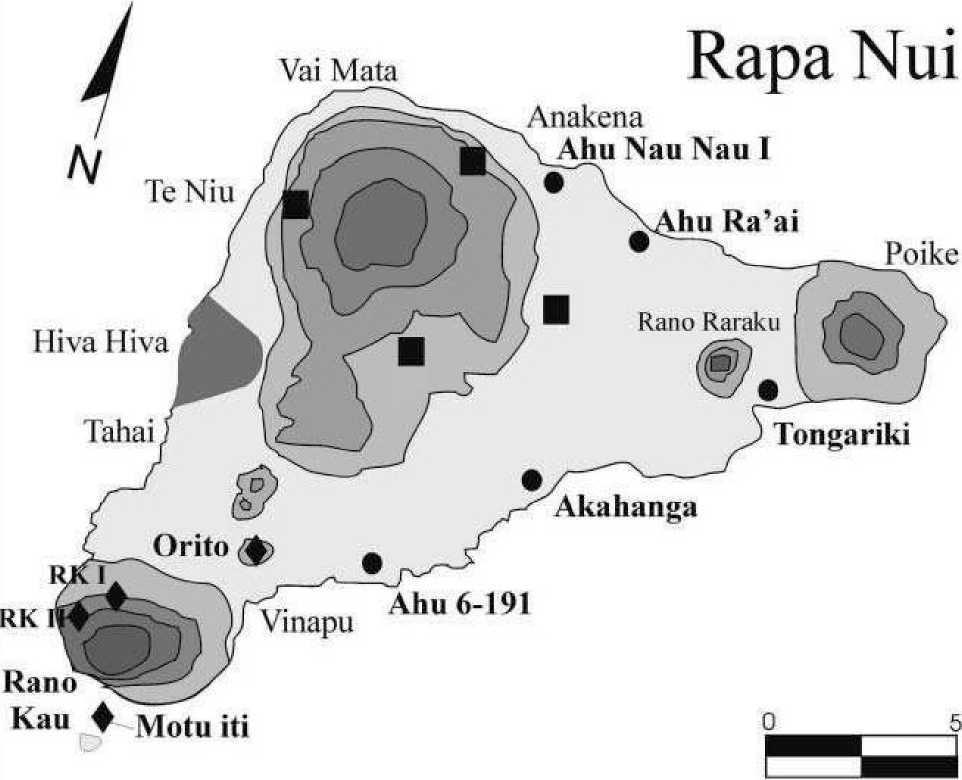

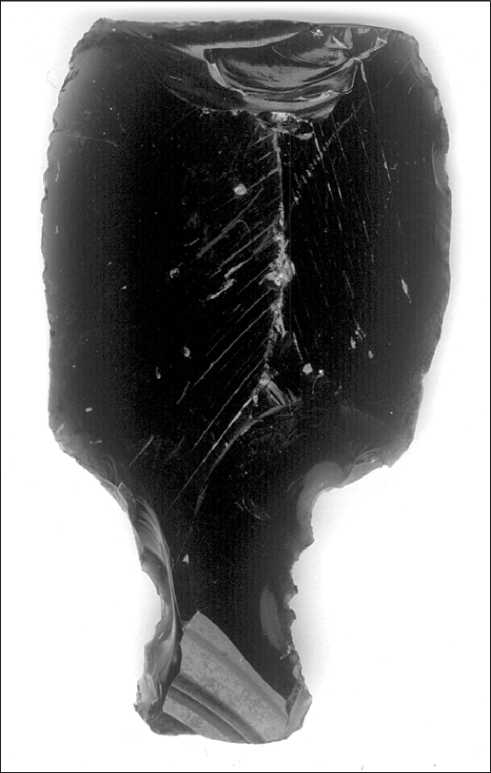

Рис. 2. Примеры мата’а (артефактов с насадом) из археологических комплексов Рапа-Нуи [8, p. 2252]

фическая письменность кохау ронго-ронго , а также петроглифы с изображением «человека-птицы» тангата ману [5]. Именно их описанию и анализу посвящена основная часть научной литературы. Гораздо меньше внимания уделено орудиям из обсидиана (вулканического стекла), которые широко использовались обитателями острова. Наиболее распространенными являются мата’а ( mata’a ) - изделия на крупных отщепах с достаточно простой краевой или фасиальной обработкой, с характерным узким черешком/насадом, оформленным рядом с ударным бугорком (Рис. 2).

Несмотря на внешнюю простоту и даже кажущуюся небрежность изготовления мата’а представляют очевидный исследовательский интерес с точки зрения специфики технологии обработки обсидиана в условиях, с одной сторо- ны, богатой и легкодоступной сырьевой базы, а с другой – островной изоляции, вне сети обменных контактов, свойственных для эксплуатации вулканического стекла на большей территории Океании (Полинезии, Меланезии) и тихоокеанского бассейна в целом [8, p. 2553].

Мата’а острова Пасхипо данным этнографии и археологии

На острове Пасхи известны четыре источника обсидиана риолитового состава (Рис. 3), все они расположены в юго-западной части острова (Маунга Орито, Моти Ити, Рано Кау I и II) [13, p. 108], все с одинаковой степенью интенсивности эксплуатировались на протяжении всей ранней истории (до открытия острова европейцами в 1722 г.). На рапануйском языке « ма-та’а » значит «наконечник», а словосочетание

Km

♦ = Obsidian quarry g -Survey area • =Ahu

Рис. 3. Расположение обсидиановых каменоломен на острове Пасхи [13, p. 110]

« маеа мата’а » можно понимать как «наконечник из местного обсидиана» [11, p. 367].

Первое документальное упоминание о ма-та’а встречается в судовом журнале капитана корабля голландской экспедиции 1722 г. К. Боумена и связано с действиями рапануйцев во время приема пищи: они «нарезали бананы маленькими инструментами из черного камня» [7, p. 8]. К. Боумен также отмечает, что при первом контакте жители Рапа Нуи приблизились к европейцам без какого-либо оружия в руках. Дж. Кук, в свою очередь, впервые отнес мата’а к вооружению островитян, назвав обсидиановые артефакты «наконечниками копий» [7, p. 10]. В 1870 г. Дж. Палмер описал бытовое использование отщепов из обсидиана следующим образом: «Островитяне очень ловко сплетают траву и вырезают дерево с помощью осколков обсидиана» [11, p. 368]. В 1919 г. К. Рутледж издала книгу, названную «Тайна острова Пасхи», в ней она использует слово «spearpoint» по отношению к мата’а, также придерживаясь мнения об орудиях с насадом как об оружии [7, p. 11].

На сегодняшний день мата’а присутствуют в археологических и этнографических коллекциях целого ряда музеев мира2. Ценность этнографических мата’а состоит в том, что значительная часть из них сохранилась полностью, включая деревянные рукояти, что позволяет аргументировано реконструировать способ крепления и использования. В свою очередь, мата’а, полученные в ходе археологических исследований (в процессе подъемных сборов в различных частях острова, раскопок, а также непосредственно на месторождениях вулканического стекла), являются основным источником технологических реконструкций.

Последовательность изготовления мата’а предусматривает выбор подходящей конкреции обсидиана и получение крупных отщепов посредством ударной техники с помощью каменных (галечных) отбойников. Никакой предварительной подготовки конкреций при этом не зафиксировано, никаких регулярных или аморфных нуклеусов в коллекциях нет, значительная часть отщепов сохраняет следы естественной корки (т.н. первичные отщепы). После этого отщепы подвергались незначительной модификации – на вентральной стороне редуцировались остатки ударного бугорка, края или часть дорсальной и вентральной поверхностей обрабатывались однорядной приостряющей ретушью, на проксимальном конце заготовки ретушью или частичной пришлифовкой оформлялся аккомодационный элемент – насад (черешок) для крепления в деревянной рукояти (Рис. 4). В результате получался инструмент подтреугольных, подпрямоугольных или овальных очертаний, что ни в коей мере не являлось признаком намеренной обработки, стандартизации и/или специализации орудий, а всего лишь результатом укрепления ретушью основного рабочего края. Размер мата’а по вертикальной оси варьируется от 3–4 до 20 см.

В исторических и этнографических источниках зафиксированы самые разные способы использования мата’а островными жителями – как в бытовом контексте, так и в межгрупповых конфликтах. Еще раз отметим, что изначально европейскими исследователями мата’а интерпретировались именно как оружие [9, p. 226].

В последнее время эта версия все чаще подвергается аргументированной критике. Так, например, произведенное Ф. Черч и Дж. Ригни в середине 1990-х гг. трасологическое изучение характера износа на большой серии обсидиановых орудий, материал для изготовления которых был получен в южной части острова, и их сравнение с экспериментальными эталонами позволило зафиксировать четкие признаки (за-полировка, микроизнос), характерные для работы по дереву, скобления и резки органических материалов, обработки пищи, и, наоборот, отсутствие следов, возникающих при использовании обсидиановых изделий в качестве элемента вооружения (изломы при метании или сильном ударе). Обработка краев у наконечников или но-

Рис. 4. Пример крепления насада орудия в деревянной рукояти [7, p. 2]

жей, применяющихся для поражения противника, предполагает остроту, у мата’а , напротив, рабочий край модифицирован для того, чтобы максимально эффективно обрабатывать различные органические материалы без выкрашивания, с минимизацией возможного попадания мелких чешуек вулканического стекла в пищу.

Таким образом, вопросы, связанные с технологией изготовления мата’а и сферой их преимущественного использования, все более проясняются. Гораздо более сложным представляется вопрос о происхождении традиции изготовления мата’а на острове Пасхи и технологической эволюции данных орудий. Принимая во внимание длительную (начиная с 30 тыс. л.н.) традицию эксплуатации обсидиана в Меланезии и Западной Полинезии, логично предположить, что навыки обработки вулканического стекла (локализация его источников, приемы расщепления, изготовление орудий) и его использования в практических и декоративных целях были известны мигрантам на этапе первоначального заселения острова в IX–X вв. [4, p. 122]. В связи с этим любопытно обратиться к поиску аналогий рапануйским мата’а в орудийных ансамблях этой части Пасифики.

По следам мата’а : обсидиан в ритуальной и декоративной практике культур Океании

Морфологически сходные с мата’а артефакты известны в Полинезии и Меланезии – на архипелаге Питкэрн, на Маркизских островах и далее, вплоть до Новой Гвинеи. В публикациях упоминаются изделия из обсидиана, сланца и кремнистых пород [3], найденные на памятниках с возрастом от 10 тыс. л.н. Особый интерес представляют инструменты из вулканического стекла со специфическими функциями (например, используемые для нанесения татуировки) [1, с. 8] или выполненные с исключительным мастерством, предполагающим их использование в сфере ритуала, обмена, в формате престижной экономики [14, p. 132].

Показательна в этом контексте находка, сделанная в 1999 г. во время осмотра частично разрушенного строительными работами местонахождения Боку Хиллз на острове Новая Британия (Архипелаг Бисмарка). Наличие в разрезе шурфов нескольких последовательных слоев вулканического пепла позволяет датировать памятник в диапазоне от 5,9 кал. тыс. л.н. до примерно 1500 г. н.э. Среди собранных археологических материалов присутствует несколько фрагментов керамики с зубчатым штампом, характерным для культурной традиции лапита (3,6–2,5 кал. тыс. л.н.), а также изделия из местного высококачественного обсидиана, источники которого (Kutau/Bao) находятся примерно в 30 км севернее памятника [15, c. 164].

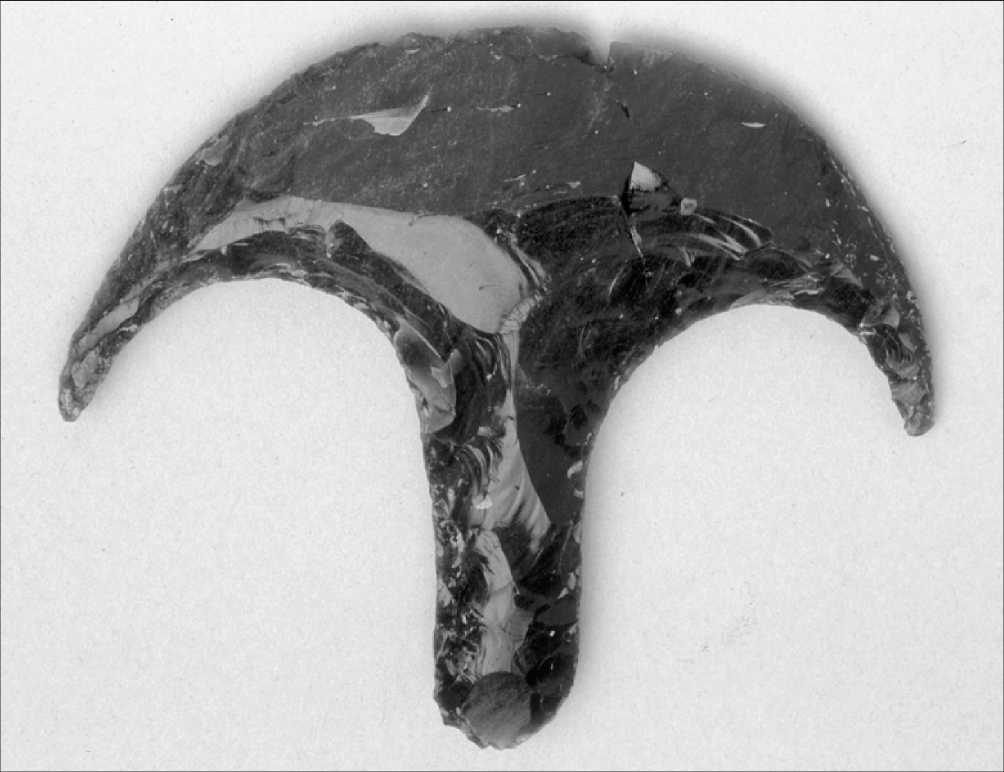

Обсидиановые изделия, по наблюдениям специалистов, происходят из горизонта, предшествующего традиции лапита (5,9 – 3,6 кал. тыс. л.н.). Они представлены отщепами, обломками, а также тремя орудиями с выделенным насадом/черешком. Параметры – 5,6 х 3,2 см (пластинчатый отщеп в качестве заготовки), 18 х 13 см (крупный отщеп), и 10,7 х 12,9 см (крупный отщеп), для всех предусматривается крепление в рукояти или на древке. Два первых инструмента являются типичными многофункциональными орудиями (близкими к мата’а) из разных размерных групп. Для нашего сюжета важен третий артефакт (коллекционный номер FABN-M002): его отличает тщательный выбор заготовки, высочайший уровень фаси-альной обработки обеих поверхностей и насада, а также намеренное придание изделию особой симметричной формы, использование его в качестве «жезла» или «навершия» [15, p. 165] (Рис. 5). Все это позволяет диагностировать его принадлежность к артефактам «неутилитарного» назначения, его использование в сфере ритуальной практики, что предполагает публичное экспонирование, демонстрацию мастерства изготовителя, престижа владельца, особой ценности при заключении союзов, проведении праздников и церемоний.

Очевидно, что подобные изделия (наряду, например, со шлифованными топорами) играли особую роль в системе обмена между прибрежными частями Новой Гвинеи, Архипелагом Бисмарка, Новой Ирландией и другими островными территориями Меланезии уже в эпоху раннего голоцена (начиная с 11–10 тыс. л.н.) [6, p. 62]. С позиции технологического анализа важно зафиксировать, что из высококачественного обсидиана производились как инструменты повседневного назначения (преобладание функциональности над дизайном), так и изделия неутилитарного назначения (преобладание дизайна над практической функцией).

Именно это обстоятельство, по нашему мнению, и определяет особенность простой морфологии орудий мата’а на острове Пасхи: изолированность острова, отсутствие контактов и обменов редуцируют значение вулканического стекла до сырья, использовавшегося почти исключительно для производства орудий повседневного бытового цикла, его ценность и важность для престижной экономики пропадает.

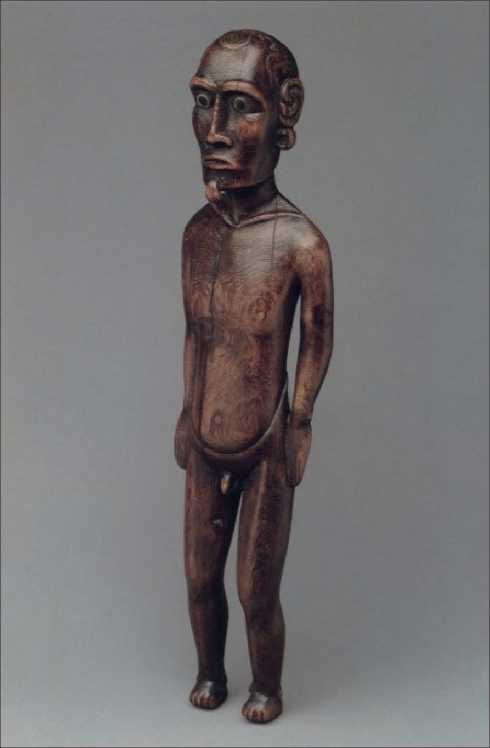

«Престижный» тренд в культуре острова Пасхи реализуется через монументальную скульптуру и архитектуру, через изготовление уже упоминавшихся выше каменных моаи и деревянных кавакава 3. Примечательно, что в их оформлении применялся и обсидиан, но уже в качестве декоративного элемента. Так, обработанные по краю для придания овальной формы отщепы из черного вулканического стекла в комбинации с белым кораллом или птичьими костями использовались для наделения каменных статуй моаи глазами. Некоторые специалисты полагают, что существовал даже особый ритуал «открытия и закрытия (удаления) глаз» при установке моаи на платформах или в специальных местах [5, p. 39].

Сходная традиция оформления глаз – белые кораллы, раковина, птичьи кости и черный обсидиан – прослеживается и при украшении де-

Рис. 5. Артефакт с насадом FABN-M002. Длина 10,7 см. Фото П. Овендена [14, p. 166]

ревянных антропоморфных скульптур [10, p. 7] (Рис. 6). Например, в Этнографическом музее г. Буэнос-Айрес (Аргентина) хранится коллекция деревянных скульптур с острова Пасхи, переданных в дар Академией философии и литературы Сантьяго-де-Чили и Музеем естественных наук Бернардино Ривадавии в первой половине ХХ в. [12]. У одной из скульптур правый глаз имеет типичные вставки из кости и обсидиана, а зрачок левого глаза сделан из европейской ткани. Использование ценной для рапануйцев ткани, вероятно, представляло собой сознательное решение со стороны создателя фигурки и было попыткой придать таким образом изделию часть предполагаемой силы европейцев за счет включения этого материала наравне с обсидианом [5, p. 15].

Заключение

Таким образом, обращение к археологическим материалам острова Пасхи позволяет наглядно продемонстрировать целый ряд важных технологических и социальных аспектов экс- плуатации обсидиана в древних и традиционных культурах Тихоокеанского бассейна.

Обсидиановая индустрия представлена простой, но эффективной технологией безнуклеус-ного расщепления местного легкодоступного вулканического сырья среднего и высокого качества для получения отщепов с их последующей модификацией в орудия. Значительную часть этих орудий можно отнести к мата’а – составным инструментам (рабочая часть и рукоять) с широким функциональным диапазоном работы (резание, скобление и т.д.) с органическими и неорганическими материалами (Рис. 7). Несмотря на общую деталь – выделение черешка/насада для крепления – назвать мата’а специфическим типом орудий нельзя, они не обладают необходимым набором устойчиво повторяющихся признаков.

Мата’а – инструменты для ежедневного, бытового использования, что подтверждается и экспериментами, и трасологическим анализом. Версия об их применении в качестве вооружения в межгрупповых конфликтах на

Рис. 6. Моаи тангата, XIX в. Дерево, обсидиан, кость. Высота 40,6 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк [5, p. 52]

Рис. 7. Артефакт с насадом FABN-M001.

Длина 5,6 см. Фото Р. Торренса [14, p. 167]

сегодняшний день не подкреплена вескими аргументами.

Наряду с отсутствием необходимости в более сложных техниках расщепления с использованием нуклеуса (пластинчатых, микропластинчатых) вулканическое стекло на острове Пасхи в силу изоляции изначально не фигурировало в качестве стратегического элемента в торгово-обменных контактах и сырья для производства предметов неутилитарного назначения – изделий, требующих высокого мастерства исполнения и имеющих исключительную престижную значимость. Этот важный социальный аспект эксплуатации вулканического стекла хорошо иллюстрируется археологическими материалами памятников Меланезии и Западной Полинезии, начиная с раннего голоцена – 11–10 тыс. л.н.

Тем не менее, в культуре населения острова Пасхи обсидиан сохранял декоративные и, возможно, некоторые магические свойства, о чем свидетельствует его использование в украшении каменных и деревянных скульптур.

Список литературы Технологический и социальный аспекты эксплуатации обсидиана в древних и традиционных культурах Пасифики (на примере орудий с насадом (мата’а) с острова Пасхи)

- Агапова А.Р., Ковалева Н.Н., Табарев А.В. Декоративные традиции в древних культурах тихоокеанского бассейна: орнаментика керамики лапита и полинезийская татуировка // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2021. № 1. С. 5-13.

- Ратцель Ф. Народоведение. СПб.: Просвещение, 1903.

- Balfour, H., 1917. Some ethnological suggestions in regard to Easter Island, or Rapanui. Folklore, Vol. 28, no. 4, pp. 356-381.

- Jones, K.L., 1981. New Zealand mataa from Marlborough, Nelson and the Chatham islands. New Zealand Journal of Archaeology, Vol. 3, pp. 89-107.

- Kjellgren, E. ed., 2001. Splendid isolation: art of Easter Island. New York: The Metropolitan Museum of Art.

- Lagarde, L. and Sand, C., 2013. Simple technique, elaborate tools: Lapita flaked stone tools in New Caledonia. University of Otago Studies in Archaeology, no. 25, pp. 58-66.

- Lassuy, M.G., 2017. Flake patterns on Rapa Nui's (Easter Island) stemmed obsidian tools (mata'a): a preliminary analysis of tool use. A thesis for Bachelor degree. Eugene: University of Oregon.

- Lipo, C.P., Hunt, T.L. and Hundtoft, B., 2010. Stylistic variability of stemmed obsidian tools (mata'a), frequency seriation, and the scale of social interaction on Rapa Nui (Easter Island). Journal of Archaeological Science, 2010, Vol. 37, no.10,pp.2551-2561.

- Lipo, C.P., Hunt, T.L. and Hundtoft, B., 2015. An analysis of stylistic variability of stemmed obsidian tools (mata'a) on Rapa Nui (Easter Island). In: Goodale, N. and Andrefsky, W. eds., 2015. Lithic technological systems and evolutionary theory. Cambridge: Cambridge University Press, pp.225-238.

- Ramirez-Aliaga, J.M., 2017. La colección Isla de Pascua del museo de historia natural de Valparaíso. URL: https://www.mhnv.gob.cl/ publicaciones/la-coleccion-isla-de-pascua-del-museo-de-historia-natural-de-valparaiso

- Ramirez-Aliaga, J.M., 2019. Rapanui mataa, a simple artifact with a complex history. In: Easter Island and the Pacific: cultural and environmental dynamic. Easter Island: Rapanui Press, 2019, pp. 367-381.

- Schávelzon, D. and Igareta, A., 2016. Las esculturas de Rapa Nui (Isla de Pascua) en el Museo Etnográfico de Buenos Aires. In: Easter Island archaeology: a tribute to Daniel Schávelzon on the 30th anniversary of the Center for Urban Archaeology at the University of Buenos Aires. Oxford: Archaeopress Publishing Ltd, 2016, pp. 54-69.

- Stevenson, C.M. et al., 2013. Prehistoric obsidian exchange on Rapa Nui. The Journal of Island and Coastal Archaeology, Vol. 8, no. 1, pp. 108-121.

- Torrence, R., 2004. Pre-Lapita valuables in Island Melanesia. Records of the Australian Museum, supplement 29, pp. 163-172.

- Torrence, R. et al., 2009. Mid-Holocene social interaction in Melanesia: new evidence from hammer-dressed obsidian stemmed tools. Asian Perspectives, Vol. 48, no. 1, pp. 119-148.