Технологический суверенитет в системе обеспечения экономической безопасности России

Автор: Новикова Н.В., Данилов Т.Д.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 10-3 (97), 2024 года.

Бесплатный доступ

Перед лицом существенных внешнеполитических и экономических вызовов российская экономика вынуждена приспосабливаться и адаптироваться к новым стратегиям обеспечения экономической безопасности. Цель исследования - рассмотреть проблемы формирования технологического суверенитета в системе укрепления экономической безопасности государства. В статье представлен анализ ключевых факторов достижения технологического суверенитета страны, включая человеческий капитал, технологическую базу и институциональные проблемы. В условиях усиливающейся зависимости от иностранных технологий правительство России инициировало масштабные программы, направленные на возрождение национальной промышленности и укрепление технологической независимости. Исследование подчеркивает важность поддержки инноваций и повышения конкурентоспособности отечественной экономики.

Технологический суверенитет, экономическая безопасность, передовые производственные технологии, технологическая безопасность, производственные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/170207479

IDR: 170207479 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-10-3-21-27

Текст научной статьи Технологический суверенитет в системе обеспечения экономической безопасности России

Для достижения поставленной авторами цели проведения исследования - рассмотреть проблемы обеспечения технологического суверенитета в системе укрепления экономической безопасности государства, считаем необходимым раскрыть содержательные характеристики ключевых понятий, таких как «экономическая безопасность» и «технологический суверенитет».

Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации экономическая безопасность трактуется достаточно широко как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [1]. Экономическая безопасность является многогранным понятием, затрагивающим различные аспекты функционирования государства. Так, уральские ученые Дворядкина Е.Б. и Новикова Н.В. приводят следующую трактовку экономической безопасности - «состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития

РФ, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям» [2, с. 20]. В условиях современной глобальной конкуренции технологии вместе с человеческим капиталом играют решающую роль в обеспечении конкурентоспособности стран на мировой арене. Актуальность решения вопросов обеспечения технологического и экономического суверенитетов возрастает, поскольку они определяют способность страны самостоятельно решать задачи развития и защищать свои национальные интересы перед лицом усиливающихся внешних вызовов.

Термин «технологический суверенитет» многие авторы интерпретируют по-разному, однако важно подчеркнуть, что это не подразумевает полной изоляции страны или стремления к научной и технологической автаркии. Напротив, технологический суверенитет предполагает способность государства самостоятельно развивать и использовать критически важные технологии, оставаясь при этом частью глобального технологического сообщества. Для более четко понимания этого понятия стоит обратиться к Распоряжению Правительства РФ от 20.05.2023 №1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года».

Так, согласно Концепции технологического развития, технологический суверенитет определяется как «наличие в стране (под национальным контролем) критических и сквозных технологий собственных линий разработки и условий производства продукции на их основе, обеспечивающих устойчивую возможность государства и общества достигать собственные национальные цели развития и реализовывать национальные интересы» [3, с. 9]. Отмечается, что достижение технологического суверенитета зависит не только от разработки критически важных и универсальных технологий, но и от внедрения производственных процессов, основанных на результатах научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР). Укрепление обоих этих аспектов возможно посредством международного научно-технического сотрудничества с государствами, поддерживающими дружественные отношения.

Несмотря на существующее разнообразие подходов к определению технологического суверенитета, все они сходятся в том, что его не следует понимать, как абсолютную независимость. В действительности, достижение технологического суверенитета сводится к нахождению оптимального уровня устойчивости, при котором взаимодействие с зарубежными партнерами становится второстепенным и может быть значительно сокращено в обозримом будущем.

На сегодняшний день технологический суверенитет является одним из ключевых элементов для обеспечения экономической безопасности любой страны. Это особенно актуально для России, которая в последние годы сталкивается с рядом вызовов, связанных с международной политикой, санкциями и ограничениями доступа к разрабатываемым технологиям. Стремление к технологической независимости от иностранных поставщиков и решений стало ключевой стратегической задачей российского государства.

На протяжении последних десятилетий глобализация и экономическая взаимозависимость значительно усилили роль технологий в поддержании экономической стабильности. Современные высокие технологии, такие как искусственный интеллект, квантовые вычис- ления и микроэлектроника, не только стали основой для роста мировой экономики, но и критически важными для обороноспособности и национальной безопасности. Страны, которые полагаются на импортные технологии, становятся уязвимыми перед внешними угрозами, будь то экономическое давление, политические санкции или торговые ограничения.

По мере нарастания геополитических рисков, Россия оказалась в ситуации ограниченного доступа к западным технологиям, компонентам и программным продуктам. Санкции, вступившие в силу в 2014 г. и усилившиеся в 2022 г., затронули около трети технологического импорта страны. В результате поставки из-за рубежа были ограничены, а замены в виде российских аналогов не оказалось по ряду важных позиций. По мнению И.В. Караваевой и М.Ю. Льва «особенно пострадали от санкций такие отрасли экономики как самолетостроение, автомобилестроение, тяжелое машиностроение, производство электрооборудования, IT-сфера, микроэлектроника» [4, с. 905]. А импорт полупроводников и интегральных схем из стран Евросоюза и других стран, наложивших санкции, практически снизился до нуля [5]. Поэтому достижение технологической независимости должно быть одним из ключевых направлений государственной политики Российской Федерации.

По мнению авторов, чтобы достичь технологического суверенитета России, необходимо решить ряд ключевых задач.

Важным базисом является наличие трудовых ресурсов с высоким уровнем компетенций в области технологий, а также молодых специалистов, ученых, которые способны насытить рынок труда в будущем. Поэтому, прежде всего, необходимо проанализировать показатели, раскрывающие кадровый потенциал.

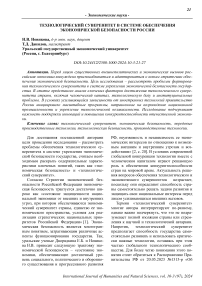

По данным Росстата авторами статьи была изучена информация по миграционному приросту людей в возрасте от 25 до 35 лет. Выбор именно этой возрастной группы обусловлен доказанной высокой степенью гибкости, адаптивности, мобильности мышления и способностью быстро адаптироваться к изменяющимся технологиям. Данные рисунка 1 свидетельствуют о начительном падении в 2020 г. значения миграционного прироста людей в возрасте от 25 до 35 лет на территорию Российской Федерации, что связано с влиянием пандемии COVID-19, существенно ограничившей международные передвижения, а также в 2022 г. появляется негативная дина- мика из-за смены геополитической обстановки в мире. На конец 2023 г. ситуация существенно не изменилась, отметим, что миграционный прирост не вернулся к значению «ковидного» периода.

Рис. 1. Миграционный прирост людей в возрасте от 25 до 35 лет в Российской Федерации, тыс. чел. [6]

О негативном тренде кадрового потенциала свидетельствуют следующие показатели, характеризующие процессы в российской науке. С 2012 по 2021 гг. доля российских ученых, сменивших место работы на зарубежное, оставалась стабильной — около 10%. Однако, в 2022 г. произошел резкий скачок показателя: 30% ученых или более 1600 человек, зарегистрированных в ORCID, покинули Россию. Если учитывать не только смену места работы с российского на зарубежное, но и увольнения из российских организаций, добавление новой страны без указания работодателя или удаление записей о работе в России, то число выехавших ученых может оказаться еще выше. В период 2022-2023 гг. в эту категорию попали около 900 человек [7].

В 2023 г. почти на 214 млрд. руб. возрос объем финансирования российских научных исследований и разработок, достигнув показателя 1,6 трлн. руб. Согласно расчетам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ объем внутренних затрат увеличивается каждый год, но при пересчете в сопоставимые цены, учитывающие инфляционное давление, внутренние затраты на исследования и разработки в отдельные периоды имеют тенденцию к сокращению. Например, 4,7% сокращение составило в 2022 г. по сравнению с 2021 г. [8]. По оценке специалистов в 2023 г. объем финансирования российской науки достиг примерно все тот же 1% от ВВП, против 2-3% в развитых странах, в результате Россия занимает 43-е место по данному показателю в мировом рейтинге [9].

Таким образом, для достижения высоких результатов в области научного и технологического развития требуются серьезные меры. Например, по мнению Степановой Т.Д. необходимо увеличение финансирования научных исследований «из государственного бюджета до уровня хотя бы 7% от ВВП, причем именно федерального, а не зачастую убыточных местных бюджетов» [10, с. 570]. Кроме того, важным элементом является поддержка молодежи и молодых ученых. Для этого можно внедрить программы грантов и стипендий с хорошими суммами, направленными на стимулирование молодых специалистов оставаться в стране и развивать свои исследования. Важно создавать благоприятные условия для возвращения талантливых ученых из-за рубежа через про- граммы поддержки реинтеграции и карьерного роста. Кроме этого, целесообразно внедрить налоговые льготы для компаний, инвестирующих в научные разработки и создающих рабочие места для высококвалифицированных специалистов.

Для достижения технологического суверенитета Российской Федерации необходимо создавать собственную высокотехнологичную продукцию для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, активно развивать инновационную деятельность и при необходимости адаптировать иностранные технологии. В последнее время в нашей стране предпринимаются активные шаги для стимулирования инноваций и технологического развития. Например, в 2023 г. были усилены меры поддержки для малых и средних предприятий в сфере высоких технологий, а также запущены новые государственные программы по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Дополнительно, особое внимание уделяется развитию цифровой экономики и искусственного интеллекта, что способствует повышению конкурентоспособности отечественных продуктов на мировом рынке.

Для понимания эффективности принимаемых мер в рамках достижения технологического суверенитета рассмотрим информацию о разработке и использовании передовых производственных технологий (ППТ). Для проведения анализа были использованы данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-технология «Сведения о разработке и использовании передовых производственных технологий» за период с 2011 по 2023 гг. В рамках данного исследования под передовыми производственными технологиями понимаются «технологии и технологические процессы (включая оборудование, необходимое для их реализации), управляемые с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и применяемые в проектировании, производстве или обработке продукции (товаров и услуг)» [11]. Технология считается внедренной с момента её ввода в эксплуатацию, при котором обеспечивается производство товаров и услуг. Среди используемых ППТ можно выделить три категории: разработанные в отчитывающейся организации, приобретённые в России и за рубежом (рис. 2).

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что за период с 2011-2023 гг. общее число используемых ППТ на отечественных предприятиях увеличилось более чем на 45% и в 2023 г. составило в абсолютном выражении 278,7 тыс. ед. Удельный вес иностранных

ППТ в 2023 г. составляет 31% и стабильно увеличивается в 2020-2023 гг., даже несмотря на санкционное давление.

Рассмотрим использование ППТ за последние 4 года в обрабатывающем производстве в целом, а также разрезе видов экономической деятельности, входящих в состав обрабатывающих производств, опираясь на данные таблицы 1. В ряде видов экономической деятельности за изученный период 2020-2023 гг. наметилось снижение зависимости от иностранных технологий. В частности, признаки импортозамещения отмечены в фармации, металлургии и производстве электрооборудования. Эти сектора экономики демонстрируют постепенный переход на отечественные разработки и технологии. Однако, в ряде других составляющих наблюдаются противоположные тенденции. В частности, в таких сегментах, как деревообработка, целлюлознобумажное производство зависимость от импортных технологий продолжает расти. Относительно неизменными за период 20202023 гг. остаются средние показатели обрабатывающих производств в целом (около 35%), а также в сегменте производства пищевых продуктов (45%).

Таблица 1. Использование передовых производственных технологий, приобретенных за рубежом, в обрабатывающих производствах, в % (в скобках общее количество используемых передо вых производственных технологий в целом по виду экономической деятельности, тыс. ед.) [12]

|

Виды экономической деятельности |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

2023 г. |

|

Обрабатывающие производства |

34,5 (154,3) |

35 (162,5) |

34,5 (173,3) |

34,6 (180,6) |

|

в том числе: |

||||

|

Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |

45,8 (15,6) |

45,3 (12,2) |

45,8 (16,9) |

45 (17,4) |

|

Производство текстильных изделий, одежды |

52,8 (1,3) |

54,5 (1,4) |

55 (1,6) |

51,3 (1,6) |

|

Обработка древесины и производство изделий из дерева |

59,4 (2,7) |

56,2 (3,1) |

61 (3,1) |

63,2 (2,9) |

|

Производство бумаги и бумажных изделий |

65,3 (2) |

67 (2,2) |

64,7 (2,3) |

64,9 (2,5) |

|

Производство кокса и нефтепродуктов |

65,2 (2,9) |

67,8 (2,7) |

60 (3,1) |

59,1 (3,2) |

|

Производство химических веществ и химических продуктов |

29,8 (8,3) |

32,8 (7,3) |

35,8 (7,3) |

36,2 (8) |

|

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях |

45,3 (2,1) |

43,8 (2,3) |

42 (2,5) |

40,8 (2,5) |

|

Производство металлургическое |

44,1 (8) |

35,7 (8,9) |

32,7 (10,6) |

36 (12,1) |

|

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |

22,3 (20,8) |

23 (23,3) |

24,4 (22,2) |

28,4 (22,4) |

|

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |

22 (16,8) |

23,4 (17,4) |

22 (20,5) |

22,1 (22,7) |

|

Производство электрического оборудования |

45,9 (8,9) |

40,3 (7,8) |

42,4 (7,4) |

40,9 (7,8) |

|

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |

36,7 (11,9) |

43 (13) |

40 (13) |

50 (10,8) |

Наличие собственных технологий внутри страны не гарантируют инновационный рост экономики, т.к. они могут уступать по качеству и эффективности зарубежным аналогам. Для инновационного роста важно не просто наличие технологий, но и их конкурентоспособность на мировом рынке. Если приобретение иностранных технологий неизбежно, важно локализовать их производство на территории России, чтобы минимизировать зави- симость от внешних поставщиков и стимулировать развитие отечественных компетенций.

Одной из ключевых проблем обеспечения технологического суверенитета России является низкий уровень взаимодействия между научной сферой и бизнесом, что затрудняет трансфер технологий. Даже если разработки ведутся на высоком уровне в научных институтах, их внедрение в реальный сектор экономики может быть медленным или отсутствовать вовсе [13-15]. Без налаженной системы коммерциализации и кооперации между наукой и производством, даже самые передовые технологии останутся на стадии исследований, не оказывая существенного влияния на экономический рост.

Еще одним важным фактором достижения технологического суверенитета является сложившаяся структура экономики России, основанная на экспортно-сырьевом типе. Такая модель экономики зачастую ограничивает возможности для повышения производительности труда, что, в свою очередь, снижает конкурентоспособность страны в высокотех- нологичных секторах. Уровень производительности труда в России, по-прежнему, зна- давно существующие структурные проблемы. Однако, несмотря на все трудности, Россия чительно отстает от развитых стран, что препятствует созданию высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Сохранение статуса «поставщика сырья и энергетики» закрепляет за Россией второстепенную роль в глобальной технологической цепочке [10, с. 574].

уже начинает постепенно двигаться в направлении технологической независимости. Правительством страны были инициированы масштабные национальные проекты, направленные на развитие отечественных технологий и поддержку инновационных компаний. Для достижения технологической независимости необходимо проведение комплексных изменений. Важными направлениями остаются поддержка научных исследований и разработок, развитие кадрового потенциала и создание эффективных институтов, способных адаптироваться к быстро меняющимся мировым условиям.

Результаты проведенного исследования позволяют авторам сделать заключение о том, что технологический суверенитет является важнейшей составляющей экономической безопасности России. Современные внешние вызовы, включая санкции и ограничения на доступ к передовым технологиям, усугубили

Список литературы Технологический суверенитет в системе обеспечения экономической безопасности России

- Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://base.garant.ru/71672608/ (дата обращения: 10.09.2024).

- Дворядкина Е.Б., Новикова Н.В., Экономическая безопасность: учеб. пособие / [отв. за вып. В.Е. Кучинская]; М-во образования и науки РФ, Урал. гос. экон. ун-т, Центр дистанционного образования. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010. - 177 с.

- Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 №1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года». Сайт правительства России. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://government.ru/docs/48570/ (дата обращения: 10.09.2024).

- Караваева И.В., Лев М.Ю. Экономическая безопасность: технологический суверенитет в системе экономической безопасности в современной России // Экономическая безопасность. -2023. - № 3. - С. 905-924.

- The impact of EU sanctions on Russian imports / 29 May 2023. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cepr.org/voxeu/columns/impact-eu-sanctions-russian-imports#footnote1_eodj2ka (дата обращения: 20.09.2024).

- Численность и миграция населения Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13283 (дата обращения: 12.09.2024).

- Аккаунты российских ученых в базе ORCID. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://info.orcid.org/documentation/integration-guide/working-with-bulk-data/ (дата обращения: 21.09.2024).

- Финансирование российской науки в новых условиях: итоги 2022 г. // Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://issek.hse.ru/news/870116078.html (дата обращения 21.09.2024 г.).

- Финансирование науки в РФ достигло 1,6 трлн рублей // Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital.gov.ru/ru/events/52662/ (дата обращения 21.09.2024 г.).

- Степанова Т.Д. Технологический суверенитет России как элемент экономической безопасности // Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2022. - Т. 12. № 9А. - С. 567-577.

- Используемые передовые производственные технологии по субъектам Российской Федерации, Основные понятия // Федеральная служба государственной статистики. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/business/nauka/minnov9.htm (дата обращения: 19.09.2024).

- Наука, инновации и технологии. Росстат. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/statistics/science (дата обращения: 21.09.2024).

- Симачев Ю.В., Кузык М.Г. Взаимодействие российского бизнеса с наукой: точки соприкосновения и камни преткновения // Вопросы экономики. - 2021. - № 6. - С. 103-138.

- Сухарев О.С. Институциональные изменения и качество правил в обеспечении экономического роста // Journal of New Economy. - 2023. - Т. 24, № 1. - С. 6-25.

- Моросанова, А.А. Усиление регулирования защиты персональных данных в России: экономические последствия и риски // Управленец. - 2023. - Т. 14, № 5. - С. 29-46.