Технологическое исследование железных ножей XII–XIV вв. из поселения Усть-Шексна

Автор: Завьялов В.И., Терехова Н.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

Среди памятников бассейна Шексны особое значение имеет поселение городского типа Усть-Шексна. На памятнике открыты комплексы, связанные с получением и обработкой железа. В статье анализируются результаты археометаллографического исследования серии железных предметов из Усть-Шексны. Выделены характерные черты железообрабатывающего производства. К ним относится преобладание среди кузнечной продукции изделий, изготовленных с применением сложных технологических схем, в основе которых лежит сварка железа и стали. При этом основное место в группе сварных принадлежит орудиям с наварными стальными лезвиями. Технологические характеристики кузнечных изделий из Усть-Шексны сопоставимы с продукцией Белоозера и отражают уровень развития городского древнерусского ремесла.

Археометаллография, Усть-Шексна, кузнечное ремесло, технология, сварка железа и стали

Короткий адрес: https://sciup.org/143184817

IDR: 143184817 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.294-303

Текст научной статьи Технологическое исследование железных ножей XII–XIV вв. из поселения Усть-Шексна

Распространение древнерусского населения в бассейне Шексны оказало существенное влияние на экономику края: в XII в. именно древнерусский фактор становится определяющим в местной культуре. Заметные изменения происходят и в такой важной отрасли средневековой экономики, как кузнечное ремесло.

Изучение железообработки невозможно без исследования технологических особенностей производства. В настоящее время большинство специалистов сходятся во мнении, что единственным методом для выявления способов изготовления предметов из черного металла является археометаллография, которая позволяет реконструировать технологию производства древних изделий из металла, т. е. извлекать аккумулированную в артефакте информацию

1 Исследование выполнено в рамках темы НИОКТР ИА РАН (№ 122011200264-9).

о производственных знаниях, технологических приемах и навыках мастера. Обобщение результатов археометаллографических анализов массовых серий кузнечных изделий предоставляет возможность говорить о производственных традициях, характерных для конкретного памятника.

В этом плане, безусловно, интересны материалы поселений, расположенных в бассейне Шексны. Предыдущий археометаллографический анализ кузнечной продукции из этих поселений (Белоозеро, Крутик, Луковец, Кривец, Октябрьский мост) на примере ножей продемонстрировал строгую корреляцию между хронологией памятника и доминирующей технологической схемой изготовления артефакта. Так, на памятниках IX–XI вв. такой схемой был трехслойный пакет. Отмечено, что трехслойная технология не имела корней в местной же-лезообработке и появляется внезапно в IX в. В связи с активизацией Великого Волжского пути на рубеже I и II тыс. изделия, выполненные по технологии трехслойного пакета, быстро распространяются по территории Восточной Европы. Памятники, бытовавшие и в более позднее время, демонстрируют применение наряду с трехслойным пакетом технологии наварки стального лезвия. Наконец, в коллекциях из памятников, существование которых продолжается в XII–XIV вв., абсолютно преобладают ножи с наварными лезвиями ( Завьялов и др. , 2012. С. 180–182).

В ряду шекснинских памятников до настоящего времени должного освещения не получили результаты аналитических исследований поселения Усть-Шекс-на, расположенного на правом берегу р. Шексны при впадении ее в Волгу. Значительная часть территории памятника затоплена после сооружения Рыбинской ГЭС в 1937–1940 гг. – ситуация, сходная со всеми поселениями, существовавшими вдоль Шексны. Многолетние археологические исследования Усть-Шексны Александра Николаевича и Ирины Ивановны Рыкуновых позволили получить значительную коллекцию индивидуальных находок, анализ которых позволил авторам раскопок сделать вывод о городском характере поселения ( Рыкунов, Ры-кунова , 2005. С. 148). Результаты дендроанализа свидетельствуют, что памятник возникает не позднее второй половины XI – начала XII в. (Там же. С. 136).

Раскопки памятника позволили сделать однозначный вывод о том, что жители Усть-Шексны занимались производством и обработкой железа. Так, в северной части поселения металлургическое производство документировано остатками сыродутных печей, обломками сопел (более 500 фр.), сотнями килограммов шлаков (Там же. С. 139). Коллекция кузнечных изделий значительна. В ней представлены разнообразные категории: ножи, орудия труда (топоры, долота, сверла), предметы быта (кресала, светцы, цепи, ключи, пробои, дужки), сельскохозяйственные орудия. Обобщенные результаты металлографического анализа железных ножей, проведенные в лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН, были опубликованы авторами раскопок (Там же. С. 144). Но в данной статье мы представляем не только материал в более полном объеме, но и результаты сравнительного анализа археометаллографического исследования ножей из двух ключевых памятников бассейна Шексны, контролировавших исток и устье водной магистрали, – Белоозера и Усть-Шексны.

В лаборатории естественнонаучных методов Института археологии РАН исследовано 30 ножей из поселения Усть-Шексна. К сожалению, артефакты не сопровождались археологической датировкой, но типы полностью сохранившихся 15 экземпляров позволяют датировать коллекцию древнерусским временем.

Исследование проводилось по общепринятой методике ( Завьялов, Терехова , 2013. С. 32–34; Завьялов и др. , 2024. С. 20–23). Образцы отбирались с полного поперечного сечения клинка ножа, если он был обломан, или с ½ поперечного сечения, если предмет был целым. Микроскопическое исследование проводилось на металлографическом микроскопе МИМ-7 при увеличениях 70, 115 и 200; измерение микротвердости – на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 100 г, время нагрузки 10 сек.

Как уже упоминалось выше, из 30 исследованных ножей 15 сохранили полную форму. В типологическом отношении они довольно однородны. Общая их длина колеблется в пределах 10–17 см. Клинок ножа или равен по длине черенку, или длиннее его. Переход от клинка к черенку выражен уступами с двух сторон. Ширина клинка составляет 12–20 мм. Подобные ножи были распространены на территории Древней Руси в XII–XIV вв. Исключение составляют три предмета.

Один нож (ан. 11085) имеет плоский широкий черенок с отверстиями для крепления накладной рукояти. Ножи с плоскими черенками и накладными рукоятками появляются в Западной Европе в первой половине XIV в. (Knives…, 1987. P. 85). На территории Руси ножи с пластинчатыми черенками распространяются не позднее середины XIV в.

У другого ножа (ан. 11090) спинка плавно, без уступа, переходит в черенок – форма, характерная для группы II, по типологии Р. С. Минасяна ( Минасян , 1980). А. Е. Леонтьев относит такие ножи к типу I, 1, 2, который он считает мерянским, генетически связанным с горбатыми ножами раннего железного века ( Леонтьев , 1996. С. 108). В древнерусских памятниках подобные артефакты немногочисленны.

К редкому типу складных двухлезвийных ножей относится экземпляр № 11087 (в статье Рыкуновых он назван бритвой). Датируются такие ножи по новгородской хронологии концом XI – серединой XIII в. Клинки складных ножей представляют собой удлиненную полосу с отверстием, делящим клинок на две неравные части. Как правило, один из клинков в два-три раза длиннее другого. Около отверстия, в которое входил штифт, крепящий в рукоятке клинок, со стороны лезвия имелись два выреза для фиксации рабочего положения клинка ( Колчин , 1959. С. 56). Назначение подобных ножей до настоящего времени не определено.

Железные изделия из Усть-Шексны по способу изготовления можно объединить в три технологические группы (табл. 1).

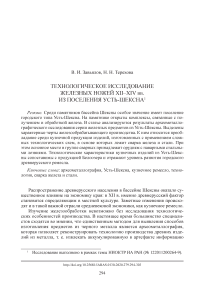

Первая технологическая группа включает артефакты, откованные из металлургического сырья – железа и сырцовой стали, т. е. демонстрируют наиболее простую технологию изготовления (рис. 1). Эта группа представлена одиннадцатью ножами (треть исследованной коллекции). В стальных образцах содержание углерода колеблется от 0,1 до 0,5–0,6 % и даже до 0,8 % на отдельных участках (рис. 1: ан. 11063). Четыре стальных ножа были подвергнуты резкой (на мартенсит) закалке. Однако содержание углерода в большинстве случаев было невысоким, что демонстрируют закаленные образцы с низкой микротвердостью (274–322 кг/мм2). В эту же группу попадает и нож с пластинчатым черенком (рис. 1: ан. 11085), откованный из фосфористого железа (микротвердость феррита 206–221 кг/мм2). По типу данный артефакт может быть датирован не ранее середины XIV в. (Knives …, 1987).

Таблица 1. Распределение исследованных предметов по технологическим группам и схемам (цифры соответствуют номерам анализов)

|

Технологические группы |

||||||

|

Первая группа |

Вторая группа |

Третья группа |

||||

|

Технологические схемы |

||||||

|

Из железа |

Из сырцовой стали |

Из цементированной стали |

Трехслойный пакет |

Вварка |

Торцовая наварка |

Косая наварка |

|

11074 |

11063 |

11083 |

11075 |

11067 |

11084 |

11064 |

|

11079 |

11069 |

11076 |

11071 |

11065 |

||

|

11081 |

11072 |

11086 |

11082 |

11066 |

||

|

11085 |

11073 |

11090 |

11092 |

11068 |

||

|

11091 |

11077 |

11070 |

||||

|

11089 |

11078 11080 11087 11088 |

|||||

Вторая технологическая группа характеризуется использованием высококачественного сырья. Это цементированная (специально науглероженная) сталь. Из такой стали откован всего один нож (ан. 11083). Металл орудия хорошо прокован, на что указывают немногочисленные мелкие шлаковые включения. Высокое содержание углерода, характерное для цементированной стали, позволило получить после термообработки (закалка на мартенсит с трооститом) высокую микротвердость лезвия – 642–724 кг/мм2.

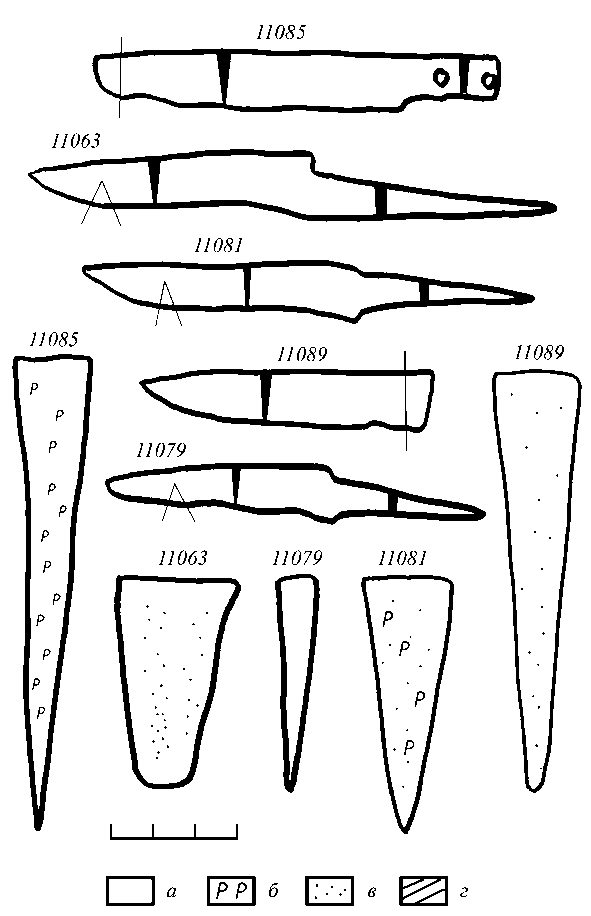

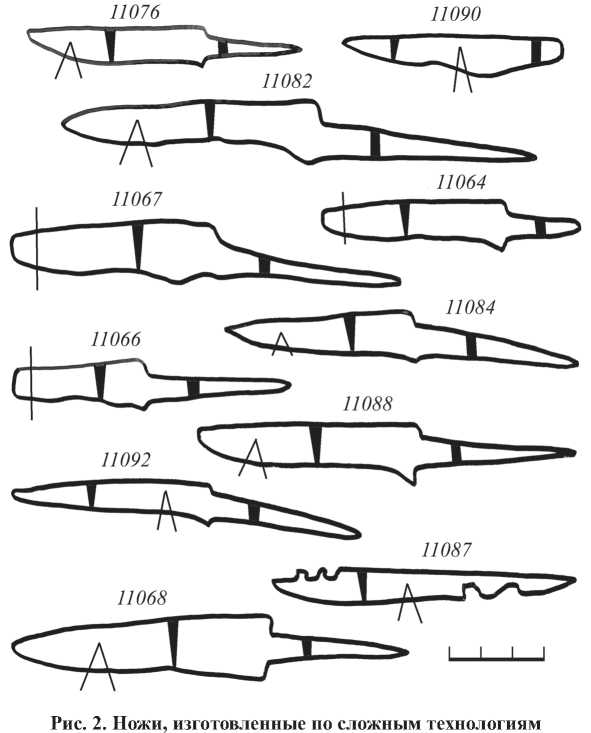

Большинство исследованных ножей из поселения Усть-Шексна (18 экз.) составляют третью технологическую группу , куда входят артефакты, изготовленные с применением сложных технологий (технологическая сварка) (рис. 2; 3).

Десять ножей имели наварные стальные лезвия (семь в варианте косой и один – торцовой наварки). Лезвия всех ножей были закалены. Сварка в большинстве случаев проведена на высоком уровне, на что указывают тонкие сварные швы. Наварное стальное лезвие (косая наварка) имел и складной нож (рис. 3: ан. 11087 ).

Восемь сварных изделий выполнены в пакетной технологии: четыре ножа имели структуру трехслойного пакета и четыре – вварки. Все орудия подвергнуты закалке. К «классическому» варианту технологии могут быть отнесены три ножа (рис. 3: ан. 11082, 11086, 11092 ). Из них два орудия изготовлены в технологии вварки стального лезвия и одно в технологии трехслойного пакета.

Рис. 1. Ножи, изготовленные по простым технологиям и технологические схемы их изготовления

Условные обозначения : а – из железа; б – из фосфористого железа; в – сталь; г – термообработанная сталь

Два изделия сохранились полностью и по форме могут быть сопоставлены со «скандинавскими» ножами, выделяемыми Р. С. Минасяном в группу IV. Остальные орудия изготовлены по «восточноевропейскому» варианту технологии, демонстрируя отступления от «классической» схемы ( Завьялов и др. , 2008). Отметим, что среди трехслойных зафиксирован и нож «финского» типа (группа I, по Р. С. Минасяну) (рис. 2: ан. 11090 ). Аналогичные по форме и структуре ножи немногочисленны, но известны в коллекции мерянских городищ IX–X вв. Сарское и Выжегша ( Леонтьев , 1996. С. 107. Рис. 41а; Завьялов, Леонтьев , 2022. С. 244).

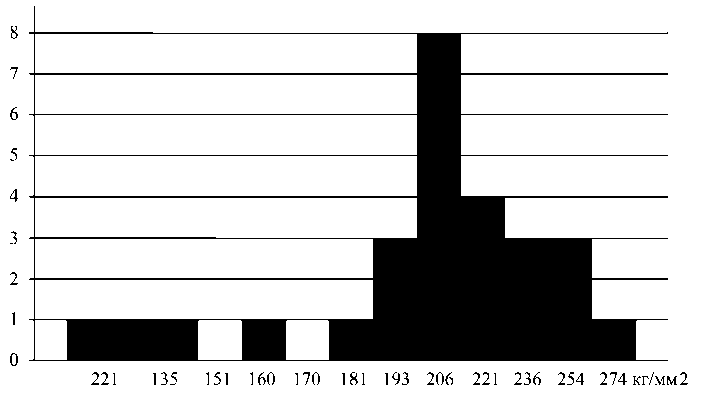

Характеристику металлургического сырья проводим на основании анализа микротвердости феррита (фазовая составляющая чистого железа) (рис. 4). Как известно, наиболее сильное влияние на свойства железа кроме углерода оказывает фосфор. При металлургическом процессе этот элемент переходит из руды в металл. В результате железо становится тверже и лучше противостоит

Рис. 3. Технологические схемы изготовления ножей (условные обозначения см. рис. 1)

Рис. 4. Диаграмма распределения образцов (в экземплярах) по микротвердости феррита коррозии. Таким образом, феррит с относительно высокой микротвердостью (выше 206 кг/мм2) является характерной структурой фосфористого железа. Микротвердость феррита была измерена у 27 образцов из Усть-Шексны. Из них только восемь продемонстрировали микротвердость ниже 206 кг/мм2. Этот результат, несомненно, свидетельствует о том, что металлурги Усть-Шексны использовали железные руды с высоким содержанием фосфора. При этом фосфористое железо обнаружено у всех артефактов, изготовленных с применением сварки, кроме двухлезвийного складного ножа.

Анализ технологических особенностей производства ножей из Усть-Шекс-ны позволяет сделать определенные заключения о хронологии исследованного материала. Несомненно, наиболее древним в исследованной коллекции является нож «финского» типа (ан. 11090). По всей видимости, ножи этой разновидности выходят из употребления не позднее XI в. ( Леонтьев , 1996. С. 109). К позднему типу ножей относится нож с пластинчатым черенком. Подобные орудия появляются, как отмечалось выше, в материалах древнерусских памятников в середине XIV в. Следует отметить, что в коллекциях XIV–XV вв. такие артефакты более многочисленны и составляют до 20–25 % всех ножей.

Для общей датировки исследованной коллекции следует обратить внимание на соотношение трехслойных ножей (трехслойный пакет и вварка) и ножей с наварными лезвиями. Преобладание последних, несомненно, указывает на ее формирование не позднее середины XII в., когда наварная технология становится доминирующей в древнерусском кузнечном ремесле, но еще сохраняются трехслойные орудия. Об этом же свидетельствует и значительная доля среди трехслойных орудий ножей, изготовленных по «восточноевропейскому» варианту. Для раннего периода X–XI вв. более характерны были бы орудия в «классическом» варианте технологии. Таким образом, основная часть исследованной коллекции складывается в XII – первой половине XIII в. (не исключено, что в ней присутствуют и более ранние орудия, в частности нож № 11090, а кроме того, и некоторые изделия, откованные по простым технологическим схемам). Поскольку технология наварки сохраняет свое значение в древнерусском кузнечестве вплоть до конца XV в., то, вероятно, это время следует считать верхней хронологической границей для исследованных нами материалов.

Как уже отмечалось, широкие археометаллографические исследования кузнечной продукции из памятников бассейна Шексны позволили сделать существенные выводы о железообрабатывающем производстве региона и хронологических этапах его развития ( Завьялов и др. , 2012. С. 180–187). Использование этих аналитических данных позволяет провести сравнительный анализ с одним из раннее исследованных памятников.

Для сравнения мы выбрали материалы из Белоозера, и этот выбор неслучаен. Оба памятника существуют довольно продолжительное время. И если Белоозе-ро является крупнейшим поселением Шекснинского региона, то Усть-Шексна – это второй по площади памятник на этой территории. Объединяет их и сходная локация – в истоке Шексны (Белоозеро) и в устье реки (Усть-Шексна).

В целом, соотношение технологических схем изготовления ножей из Бело-озера сходно с данными из Усть-Щексны: здесь также преобладают наварные конструкции, а среди трехслойных орудий ведущее место занимает «восточноевропейский» вариант. Единичными экземплярами как в Белоозере, так и в Усть-Шексне представлены ножи, откованые из цементированной (специально полученной) стали, и орудия, изготовленные с помощью цементации лезвия. Различия в соотношении технологических схем из рассматриваемых памятников незначительны, что вполне объяснимо большим числом исследованных ножей из Белоозера (88 экз.).

Наши исследования позволили выделить характерные черты железообрабатывающего производства Усть-Шексны. К ним относится преобладание среди кузнечной продукции изделий, изготовленных с применением сложных технологических схем, в основе которых лежит сварка железа и стали. При этом среди сварных доминируют орудия с наварными стальными лезвиями. По основным технико-технологическим показателям кузнечное ремесло Усть-Шексны сопоставимо с ремеслом Белоозера и отражает уровень развития городского древнерусского ремесла.