Технологичный подход к формированию педагогической толерантности студентов физкультурного вуза в процессе профессиональной подготовки

Автор: Балановская Л.Г.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - разработать технологию формирования педагогической толерантности на основе принципов андрагогики и экспериментально доказать эффективность ее применения для формирования педагогической толерантности студентов физкультурного вуза в процессе профессиональной подготовки. В исследовании применялись теоретические методы научного исследования (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, моделирование, выявление и разрешение противоречий, постановка проблем) и эмпирические методы научного исследования (изучение научно-методической литературы, наблюдение, тестирование, педагогический эксперимент, статистические методы). Исследование проводилось в ФГОУ ВПО СибГУФК. В эксперименте участвовали естественные группы, сложившиеся из студентов, выбравших для изучения курс "Педагогика и психология ненасилия". В экспериментальных группах на занятиях курса "Педагогика и психология ненасилия" применялась технология формирования педагогической толерантности. В контрольных группах курс читался с применением традиционной лекционно-семинарской формы организации занятий. В результате реализации технологии формирования педагогической толерантности произошли изменения в уровне сформированности показателей критериев педагогической толерантности (р

Толерантность, педагогическая толерантность, принципы андрагогики, профессионально-ориентированная технология

Короткий адрес: https://sciup.org/14263721

IDR: 14263721 | УДК: 316.6

Текст научной статьи Технологичный подход к формированию педагогической толерантности студентов физкультурного вуза в процессе профессиональной подготовки

Введение. Современное состояние российского общества обращает внимание ученых и педагогов на проблемы толерантности.

Толерантность полностью соответствует тем гуманитарным задачам, которые стоят перед современным профессионально-педагогическим образованием. По мнению Б. Г. Гершунского, «воспитание толерантности в человеческих отношениях – важнейшая стратегическая задача образования XXI века» [ 4 ] .

Однако система образования как институт, способствующий формированию толерантности, рассмотрена недостаточно. Более полно изучены проблемы формирования толерантности у старших школьников и учащихся средних специальных учебных заведений (М. Н. Аширбагина, 2005; А. М. Байбаков, 2003; Л. М. Иванова, 2003; Е. А. Пастухова, 2004; П. В. Степанова, 2003; Г. М. Шеламова, 2003 и др.). Формированию толерантности студентов высших учебных заведений посвящены исследования Н. Ю. Кудзиевой (2003), А. О. Наследовой (2005), Е. А. Стрельцовой (2003).

Менее изучены вопросы толерантности самих педагогов. Исследованию содержания педагогической толерантности и ее формирования у будущих педагогов посвящены работы П. Ф. Комогорова (2000), М. А. Пере-пелициной (2004). Развитие педагогической толерантности в процессе непрерывного профессионального образования учителя рассмотрены в работах Л. Л. Мон-чинской (2005), В. С. Чернявской (2007).

Для физкультурного образования, являющегося по сути своей педагогическим образованием, задача формирования педагогической толерантности представляется особенно актуальной. Тренер, учитель физической культуры в процессе учебной и внеучебной деятельности оказывает непосредственное воздействие на формирование личности ребенка. Только толерантный педагог способен сформировать гуманистические ценности и реальную готовность к толерантному поведению. Толерантность педагогов определяет значительные изменения в характере взаимодействия в учебном процессе и выступает показателем профессионализма и зрелости личности.

В настоящее время, с одной стороны, в спортивной среде сложилось доминирование профессиональных и групповых норм над общекультурными. Это способствовало оформлению особой спортивной субкуль- туры, характеризующейся собственной идеологией, системой норм и ценностей, отличающихся от общепринятых. Современная спортивная субкультура негуманна – ранняя спортивная специализация, а затем профессионализация ограничивают возможности личностной общекультурной эволюции [10].

С другой стороны, информационно-продуктивный (пассивный) характер обучения, доминирующий в физкультурных вузах, не обеспечивает подготовку будущего педагога, способного к творческому осмыслению профессиональной деятельности, имеющего навыки освоения и развития инновационных процессов в физическом воспитании и спорте [ 6 ] . Задачу создания новых образцов физкультурно-спортивной деятельности невозможно решить без изменения характера взаимодействия между педагогами и воспитанниками. На этапе базовой профессиональной подготовки, при соответствующих условиях, будущий педагог сферы физической культуры и спорта может приобрести способность быть субъектом своего профессионального развития. Это становится возможным при переходе от «детской» педагогической модели обучения к андраго-гической, к модели обучения взрослых.

В Гамбургской Декларации об обучении взрослых отмечается, что образование взрослых – это не только право, но и один из ключей, открывающих дверь в образование XXI века. Возможности анрагогической модели обучения в формировании информированного и толерантного общества столь велики, что ими нельзя не воспользоваться [ 5,8 ] .

Исследований, отражающих проблемы формирования толерантности в профессиональном физкультурном образовании, крайне мало (Т. А. Пригоровская, 2005; Ю. М. Винник, 2008). Проблема формирования педагогической толерантности в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта в условиях физкультурного вуза не рассматривалась. По существу, не определено понятие педагогической толерантности, не выделены структура, критерии, показатели и уровни сформиро-ванности педагогической толерантности, не определены подходы к ее формированию в профессиональном физкультурном образовании.

Таким образом, можно констатировать противоречие между необходимостью формирования педагогической толерантности студентов в процессе профессиональной подготовки и недостаточной разработанностью подходов к ее формированию в условиях физкультурного вуза.

Проблема исследования заключается в необходимости нового знания о возможности применения технологического подхода и основополагающих принципов андрагогики для формирования педагогической толерантности студентов физкультурного вуза в процессе профессиональной подготовки.

Объектом исследования является процесс формирования педагогической толерантности студентов в условиях физкультурного вуза.

Предмет исследования – технология формирования педагогической толерантности студентов физкультурного вуза.

Цель исследования – разработать технологию формирования педагогической толерантности на основе принципов андрагогики и экспериментально доказать эффективность ее применения для формирования педагогической толерантности студентов физкультурного вуза в процессе профессиональной подготовки.

Методы и организация исследования . В исследовании применялись теоретические методы научного исследования (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, моделирование, выявление и разрешение противоречий, постановка проблем) и эмпирические методы научного исследования (изучение научно-методической литературы, наблюдение, тестирование, педагогический эксперимент, статистические методы). Исследование проводилось в ФГОУ ВПО СибГУФК. В эксперименте участвовали естественные группы, сложившиеся из студентов, выбравших для изучения курс «Педагогика и психология ненасилия». В экспериментальных группах на занятиях курса «Педагогика и психология ненасилия» применялась технология формирования педагогической толерантности. В контрольных группах курс читался с применением традиционной лекционносеминарской формы организации занятий.

Результаты и их обсуждение. Педагогическая толерантность является одной из базовых форм толерантности, наряду с нравственной, религиозной, политической и правовой [11]. Она выступает как профессионально важное качество личности педагога, выражающееся в признании и уважении «другого», руководстве гуманистическими ценностями физической культуры и спорта, знании и понимании механизмов реализации толерантности, осуществлении в своей профессиональной деятельности конструктивного педагогического взаимодействия.

В структуре педагогической толерантности было выделено три компонента: личностно-смысловой, рефлексивный, поведенческий; два критерия педагогической толерантности: интегральный критерий характеристики личности и критерий характеристики субъекта деятельности как носителя активности личности [ 1 ] .

В качестве показателей интегрального критерия характеристики личности были приняты: уровень знаний о сущности толерантности, гуманизации в сфере физической культуры и спорта; способность к эмпатии; устойчивость к неблагоприятным ситуациям; способность к переосмыслению и перестройке поведения; способность к позитивному общению [ 2 ] .

В профессиональной педагогической деятельности важны не только знания о сущности толерантности, но и осознание значения толерантности в профессиональном взаимодействии. В отношениях педагога и учащихся педагогическая толерантность проявляется, прежде всего, как способность к эмпатии, которая дает основание человеку, познавая себя, становиться способным сочувствовать другим, предугадывая их состояние. Деятельность педагога в сфере физической культуры и спорта происходит в постоянно меняющихся педагогических ситуациях различной сложности. В этом контексте педагогическая толерантность означает высокую степень устойчивости к ситуациям сложным, конфликтным, эмоционально напряженным. Толерантный педагог в таких ситуациях, объективно требующих переосмысления, должен быть готов к изменению своей позиции и намеченной программы деятельности.

Крайние позиции проявления как толерантности, так и интолерантности довольно редки. Однако склонность вести себя толерантно или интолерантно может стать устойчивой личностной чертой [ 9 ] . Показатели критерия характеристики личности отражают личностно-смысловой и рефлексивный компоненты в структуре педагогической толерантности.

Показателем педагогической толерантности по критерию характеристики субъекта деятельности является тип взаимодействия в педагогическом процессе. Для сферы физической культуры и спорта наиболее приемлемой является типология, разработанная И. В. Манжелей [ 7 ] . Автор выделяет три типа взаимодействия: директивное педагогическое взаимодействие, гуманистическое педагогическое взаимодействие, конструктивное педагогическое взаимодействие. Анализ функций типов взаимодействия позволяет сделать вывод о соответствии лишь конструктивного типа взаимодействия толерантной позиции педагога. Показатель критерия субъекта деятельности – тип взаимодействия в педагогическом процессе – является отражением поведенческого компонента в структуре педагогической толерантности.

Технологичный подход к формированию педагогической толерантности студентов физкультурного вуза в процессе профессиональной подготовки предполагает проектирование профессионально-ориентированной технологии обучения на основе принципов андра-гогики. В процессе реализации профессиональноориентированных технологий у обучающихся формируются значимые для профессиональной деятельности качества, а также знания, умения и навыки, обеспечивающие овладение социальными и профессиональными компетенциями [ 3 ] . Профессиональноориентированная технология на основе принципов андрагогики предполагает: самостоятельное осуществление организации учебного процесса, предусматривающее совместную деятельность с педагогом и другими обучающимися, использование жизненного опыта обучающихся, ориентацию на конкретные потребности и цели, определенную свободу выбора цели, содержания, методов, источников, средств обучения, развивает образовательные потребности, обеспечивает осознание, осмысление обучающимся и обучаемым всех параметров процесса обучения и своих действий по организации процесса обучения.

Технологичный подход в образовании определяет общие требования к технологиям обучения, к которым

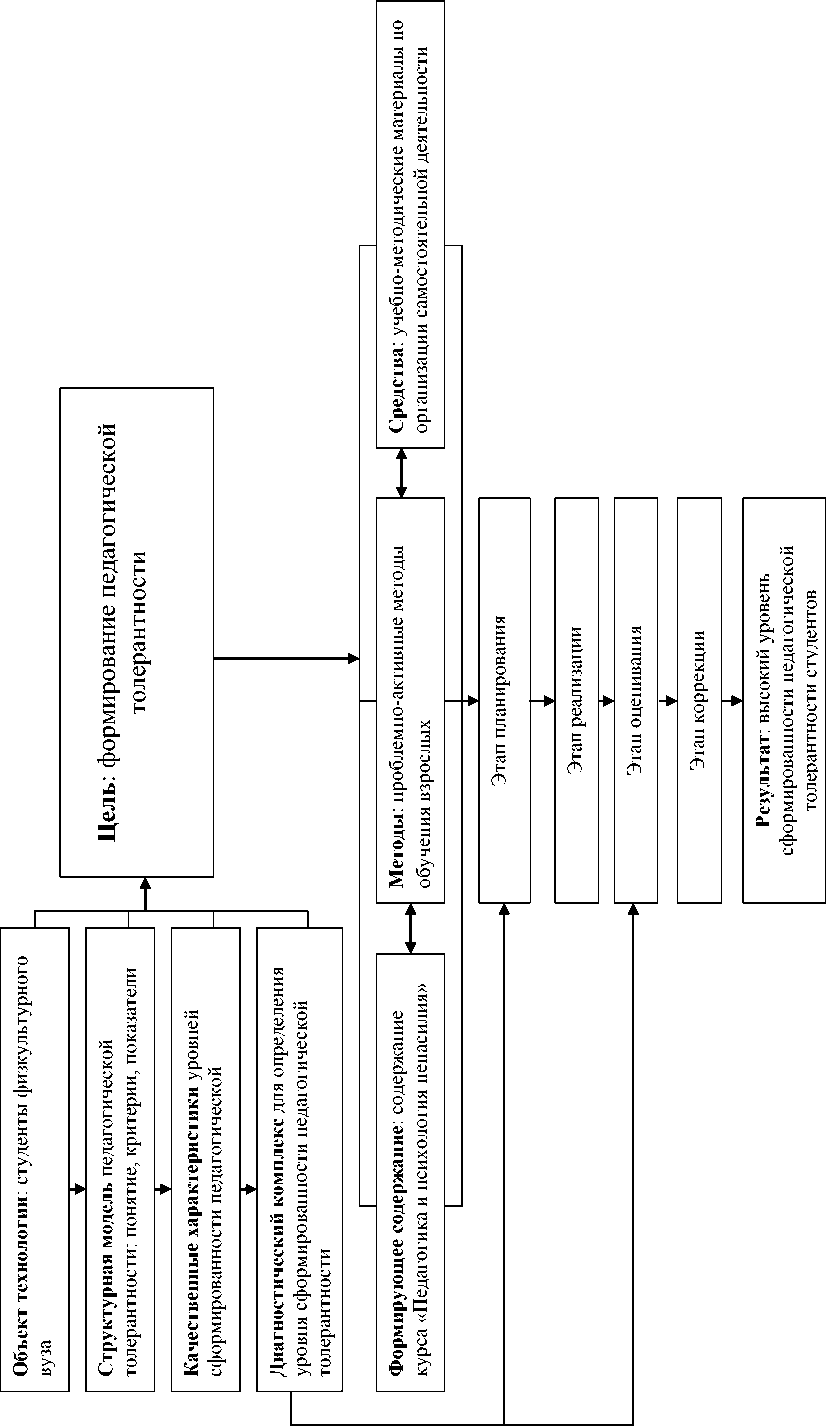

Рисунок. Структура технологии формирования педагогической толерантности

относятся: четкая постановка диагностируемых целей, отбор определенного содержания, выбор метода, определение средств, описание в измеримых параметрах результата.

Охарактеризуем с этих позиций технологию формирования педагогической толерантности на основе принципов андрагогики. В процессе проектирования технологии была дана характеристика понятия, выделены и качественно описаны уровни сформированно-сти показателей педагогической толерантности. Для диагностики показателей разработан диагностический комплекс.

Объектом технологии формирования педагогической толерантности явились студенты физкультурного вуза. Целью и результатом – высокий уровень сформи-рованности педагогической толерантности (рисунок). Содержанием, на основе которого реализовывалась технология формирования педагогической толерантности, послужил курс по выбору «Педагогика и психология ненасилия». Методы, применяемые в технологии формирования педагогической толерантности, относятся к проблемно-активным методам, применяемым в обучении взрослых, поскольку обучающиеся занимают активную позицию по организации своего процесса обучения и поиску необходимого содержания для решения учебных проблем. Средствами реализации цели послужили учебно-методические материалы по организации самостоятельной деятельности студентов в процессе изучения курса «Педагогика и психология ненасилия».

В технологии важным является не только результат, но и сам процесс, проектирование которого, с одной стороны, должно учитывать его вероятностную сущность. С другой стороны, процесс реализации технологии предполагает систему этапов и однозначно описываемых действий, переводящих обучаемых через ряд промежуточных состояний.

В результате реализации технологии формирования педагогической толерантности произошли изменения в уровне сформированности показателей критериев педагогической толерантности. После эксперимента увеличилось количество студентов, показывающих средний и высокий уровень знаний о сущности толерантности. Изменения в уровне сформи-рованности данного показателя произошли как в контрольных группах, так и в экспериментальных (р<0,05). Значимость сдвигов показателей по критерию φ* свидетельствует о том, что студенты как контрольных, так и экспериментальных групп усвоили знания о сущности толерантности.

В экспериментальных группах по результатам исследования выявлено уменьшение количества студентов с низким и средним уровнем способности к эмпатии и увеличение количества студентов с высоким уровнем способности к эмпатии. Снизилось количество студентов, показывающих низкий уровень устойчивости к неблагоприятным ситуациям, практически не изменилось количество студентов со средним уровнем устойчивости и увеличилось количество студентов, показывающих высокий уровень устойчивости к неблагоприятным ситуациям. Так же в экспериментальных группах наблюдается увеличение количества студентов с высоким уровнем способности к переосмыслению и перестройке поведения. В результате реализации технологии формирования педагогической толерантности экспериментальных группах выявлено увеличение количества студентов, имеющих высокий и средний уровень сформированности способности к позитивному общению.

В экспериментальных группах увеличилось количество студентов с выраженной ориентацией на конструктивный тип взаимодействия в учебном процессе.

Выводы. В результате реализации технологии формирования педагогической толерантности произошли изменения в уровне сформированности показателей критериев педагогической толерантности (р<0,05, р<0,01) у студентов экспериментальных групп. В контрольных группах изменений в уровне сформирован-ности показателей на значимом уровне не выявлено, за исключением показателя способности к переосмыслению и перестройке поведения в контрольной группе КГ1 (р<0,05).

Таким образом, изменения, произошедшие у студентов физкультурного вуза в результате педагогического эксперимента, свидетельствуют об эффективности технологии формирования педагогической толерантности на основе принципов андрагогики.

TECHNICAL APPROACH OF FORMING PEDAGOGICAL