Технологии малых инновационных предприятий как результат интеллектуальной деятельности: применение нанотехнологий при ликвидации бесхозных скважин

Автор: Трифаничев В.М., Тудвачв А.В., Гузов Я.Ю., Гузов Ю.Н., Поляков Н.А.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Применение наноматериалов и нанотехнологий в строительстве

Статья в выпуске: 3 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Малые инновационные предприятия способны решать задачи технологического обеспечения строительной сферы. Особое место занимают предприятия, созданные на основе результатов интеллектуальной деятельности (РИД) высших учебных заведений. Деятельность малых компаний, созданных с участием университетов, обладает рядом преимуществ. Научная и образовательная среда создает дополнительные возможности для малого бизнеса в проведении научных исследований и разработок, а также открывает доступ к кадровому потенциалу. Примером коммерциализации РИД выступают технологические разработки на основе наноматериала предприятий СПбГУ в решении проблемы ликвидации бесхозных скважин, способствующих загрязнению подземных вод. Методы и материалы. Ликвидация бесхозных скважин осуществляется по «типовым проектам», предусматривающим ликвидацию только ствола скважины, ограниченного внутренним диаметром обсадных труб, и не содержат технических решений для ликвидации заколонных перетоков.

Малые инновационные предприятия, наноматериалы, бесхозные скважины, выщелачивание цементного камня, заколонные перетоки, источники загрязнения подземных вод, пластовое давление, типовые проекты, «тампонажная смесь лп»

Короткий адрес: https://sciup.org/142241527

IDR: 142241527 | УДК: 556 | DOI: 10.15828/2075-8545-2024-16-3-267-275

Текст научной статьи Технологии малых инновационных предприятий как результат интеллектуальной деятельности: применение нанотехнологий при ликвидации бесхозных скважин

Трифаничев В.М., Тудвачёв А.В., Гузов Я.Ю., Гузов Ю.Н., Поляков Н.А. Технологии малых инновационных предприятий как результат интеллектуальной деятельности: применение нанотехнологий при ликвидации бесхозных скважин // Нанотехнологии в строительстве. 2024. Т. 16, № 3. С. 267–275. – EDN: DOZISZ.

Конкурентная среда предполагает активизацию предприятий в научно-технической сфере, где ключевая роль отведена малым инновационным предприятиям (МИП). Особое место занимают предприятия, созданные на основе результатов интел- лектуальной деятельности (РИД) высших учебных заведений. Деятельность малых компаний, созданных с участием университетов, обладает рядом преимуществ. Научная и образовательная среда создает дополнительные возможности для малого бизнеса в проведении научных исследований и разработок, а также открывает доступ к кадровому потенциалу

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(подготовка и повышение квалификации на базе вуза). Университеты активно используют ресурсную базу по приоритетным научным направлениям не только для проведения фундаментальных исследований, но и для стимулирования технологических процессов МИП [1–4]. Так, в МГУ развивается Инновационно-технологический центр «Воробьевы горы», а в СПбГУ – ведущий научный парк, обладающий современным уникальным оборудованием.

Примером успешного внедрения технологических инноваций в строительной сфере выступает деятельность таких предприятий, как МИП «Геологический центр СПбГУ» и МИП «Водный центр СПбГУ». Направления исследований и коммерциализации РИД лежат в плоскости технологического обеспечения проектов нефтяной геологии, экологии, моделирования запасов подземных вод, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций вследствие разливов нефтепродуктов, альтернативной энергетики, новых гидроизоляционных материалов и других направлений в строительстве.

Новые решения экологической защиты водных скважин связаны с применением инновационных технологий изоляционных материалов. Проблема загрязнения подземных вод стала особо актуальной в постперестроечный период, когда множество скважин, имевших собственников, которые прежде осуществляли контроль за их состоянием, оказались бесхозными. Это были скважины всех категорий: водозаборные, параметрические, поисковые, разведочные, эксплуатационные, законсервированные и ликвидированные. Сегодня важно не то, почему и как это произошло, а то, что оставшиеся без надзора и разрушающиеся в недрах земли скважины наносят невосполняемый урон подземным водам [2, 9].

В последние десятилетия в различных регионах РФ проводятся работы по выявлению и ликвидации бесхозных скважин, в основном, водозаборных. Но возникает вопрос, как именно ликвидируются скважины и действительно ли с их ликвидацией устраняются источники загрязнения подземных вод?

Причины образования заколонных перетоков в скважинах

Источник загрязнения природных (подземных) вод определяется как «источник, вносящий в поверхностные или подземные воды химические, биологические или физические загрязнители»1.

Из определения видно, что словосочетание «источник загрязнения» к бесхозным скважинам не совсем подходит, т.к. пробуренные скважины являются лишь проводящими каналами, по которым вещества, загрязняющие подземные воды, перемещаются от источника в сторону водоносного горизонта. Следовательно, основная задача, которая должна решаться при ликвидации скважины, – это изоляция (устранение) всех каналов, созданных в горном массиве при бурении и обустройстве скважин.

К таким каналам относятся: внутреннее пространство эксплуатационной (фильтровой) колонны, соединенное с водоносным горизонтом через ее перфорированную часть или открытый ствол, и заколонное пространство, ограниченное стенками скважины и колонной обсадных труб по их наружному диаметру. Так как основным признаком, по которому находят и фиксируют бесхозные скважины, являются трубы различных диаметров, расположенные в земле, иногда сопровождаемые остатками павильонов или бетонных колец, то ликвидации подлежат не просто скважины, а скважины с неизвлекаемыми обсадными трубами [15, 16].

Для устранения возможности проникновения загрязняющих веществ в водоносные горизонты необходимо затрубное пространство скважины так же, как и внутреннее пространство обсадных труб, заполнить герметичным неразрушающимся материалом.

Традиционно считается, что таким материалом являются тампонажные цементные растворы [6–8, 15–16, 18], однако обследования эксплуатационных скважин на предмет герметичности их заколонного пространства говорят об обратном.

Рассмотрим условия формирования цементного камня в затрубном пространстве на стадии бурения и обустройства скважин, а также причины неизбежного возникновения заколонных перетоков в скважинах при использовании тампонажных цементных растворов в качестве изоляционного материала.

Качественная изоляция обсадных колонн и разобщение продуктивных пластов является условием долговечной безаварийной эксплуатации скважин. Появляющиеся в начальной стадии эксплуатации скважин межпластовые перетоки и затрубные перетоки являются результатом формирования микро-кольцевого пространства на контакте «горная по-рода-обсадные трубы» уже на стадии формирования цементного камня [10].

При бурении и формировании ствола скважины существующий баланс напряжений в горном массиве нарушается, но компенсируется гидростатическим давлением бурового раствора, нагнетаемого в скважину при бурении. Правильно подобранные параметры бурового раствора устраняют негативное

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ воздействие на стенки скважины как горного, так и пластового давлений. При сооружении скважин в интервалы, определенные проектными решениями для их строительства, устанавливаются обсадные трубы, предназначенные в основном для крепления стенок, а в эксплуатационных скважинах еще и для монтажа водоподъемного оборудования. Для разобщения вскрытых скважиной горизонтов традиционно используются тампонажные цементные растворы, в результате кристаллизации которых в заколонном пространстве формируется цементный камень.

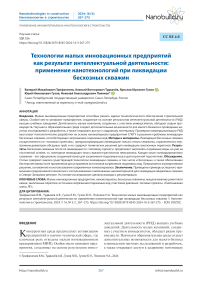

Принято считать, что при цементации обсадных колон тампонажный раствор, доставленный в заколонное пространство скважины взамен используемой при бурении промывочной жидкости, поддерживает установившийся в горном массиве баланс напряжений и, следовательно, исключает негативное воздействие пластового давления на формирующийся цементный камень [5, 13]. Но это не так. Гидростатическое давление, создаваемое цементным рас- твором в заколонном пространстве, после начала его кристаллизации снижается и через 4–5 часов имеет практически нулевые значения (рис. 1) [12, 17].

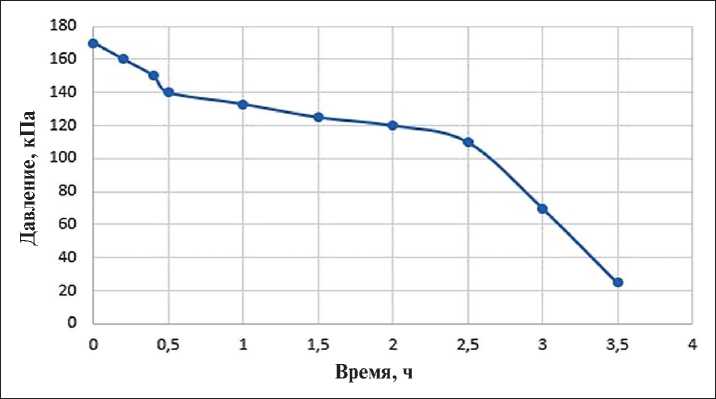

Это означает, что после падения гидростатического давления цементного раствора ниже пластового на формирующийся цементный камень оказывается сжимающее давление со стороны водоносного горизонта, и оно на контакте с водовмещающими породами способствует образованию микроколь-цевого пространства [12]. Под действием пластового давления фильтрат из водоносного горизонта устремляется в это микрокольцевое пространство, ухудшая сцепление формирующегося цементного камня с горными породами, расположенными выше по разрезу (рис. 2).

После цементации заколонного пространства в процессе дальнейшего бурения скважины до проектной глубины на обсадные трубы и цементный камень оказывают динамические нагрузки вращающиеся бурильные трубы, что способствует обра-

Рис. 1. Изменение гидростатического давления цементного раствора во временном диапазоне после начала его кристаллизации.

Рис. 2. Формирование цементного камня в заколонном пространстве

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ зованию микротрещин уже на контакте «обсадная труба-цементный камень». Таким образом, уже на стадии бурения и обустройства скважины в ее заколонном пространстве создаются условия для возникновения заколонных перетоков. С течением времени агрессивное воздействие пластовых фильтратов способствует выщелачиванию цементного камня и преобразованию микротрещин в полноценные трещины с постепенным разрушением цементного камня. Поскольку твердеющие тампонажные растворы на цементной основе используются во всех без исключения скважинах, то разрушение цементного камня в заколонном пространстве – явление закономерное и неизбежное. Срок возникновения заколонных перетоков зависит лишь от величин пластовых давлений вскрытых горизонтов, качества цементного раствора и технологии его доставки в заколонное пространство.

Зная, какие технологии изоляции заколонного пространства использовались при сооружении гидрогеологических скважин и скважин на твердые полезные ископаемые (особенно в постперестроечный период), можно однозначно утверждать, что эксплуатируемые более 10 лет скважины уже имеют заколонные перетоки. Единственное исключение – случай, когда в геологическом разрезе, вскрытом скважиной, присутствуют водочувствительные глинистые породы, которые при взаимодействии с водой набухают и заполняют пустоты, образующиеся в заколонном пространстве при разрушении цементного камня.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ликвидация скважин по типовым проектам

Большинство бесхозных скважин, предназначенных для ликвидации, имеет срок эксплуатации более 25 лет, т.е. все они имеют заколонные перетоки.

Чтобы официально ликвидировать скважину, необходимо разработать проектную документацию на ее ликвидацию [14], а для этого необходима исходная техническая информация о ней. Техническая документация на бесхозную скважину, как правило, отсутствует. Предпроектное обследование бесхозных скважин сводится к определению координат обнаруженного устья, визуальному осмотру выходящих на поверхность обсадных труб, замеру их диаметров и текущих глубин. Остальные параметры, необходимые для разработки проектных решений, можно попытаться найти в учетных карточках, которые хранятся в геологических фондах. Но не на все скважины удается найти эти карточки, а указанная в них информация не всегда совпадает с данными, полученными при визуальном осмотре скважины. Специальных работ по исследованию ствола сква- жины с целью определения фактической глубины и конструкции, как правило, не проводится до разработки проектных решений на ее ликвидацию. Поэтому исходные данные для разработки проектов на ликвидацию бесхозных скважин условны, как и сами проектные решения.

Единственный (и очень старый) нормативноправовой акт, регламентирующий технические решения по ликвидации всех скважин (кроме скважин на нефть и газ) в целях «…предотвращения загрязнения и засоления водоносных горизонтов через скважину, а также нежелательного смешения вод различного качества и истощения водоносных горизонтов при фонтанировании » – это «Правила ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод. 1967 г.» (далее – «Правила») [16]. Но и он ликвидацию скважины определяет как «… заполнение ствола скважины (полный тампонаж) или части его (частичный тампонаж) цементом, глиной или другим водонепроницаемым материалом… » [16]. И хотя Правила содержат разделы, посвященные ликвидации заколонных перетоков в скважинах с неизвлекаемыми обсадными трубами, используемые формулировки позволяют недобросовестным проектировщикам обосновать удобную для Заказчика технологию, чтобы сэкономить на ликвидации никому уже не нужных скважин. Ведь ликвидация одного только ствола бесхозной скважины на порядок дешевле по сравнению с полной ликвидацией скважины, включающей изоляцию затрубного пространства.

Технические решения на ликвидацию скважин по «типовому проекту» сводятся к:

– проработке ствола скважины и очистке его от мусора, который там скопился или был искусственно создан, от устья и до реального забоя;

– чистке стенок обсадных труб от коррозии и промывке всего ствола скважины после перечисленных операций;

– работам по дезинфекции водоносного горизонта с последующей засыпкой в перфорированную часть фильтровой колонны (в интервал водоносного горизонта) песчано-гравийной смеси;

– заполнению ствола скважины тампонажным материалом (как правило, цементным раствором);

– обустройству устья скважины, включая копку шурфа вокруг обсадной трубы (труб, если на поверхность входят более одной колонны); отрезание этих труб ниже уровня поверхности и заваривание обрезанной трубы (труб) металлической пластиной; возведение бетонной тумбы с соответствующей опознавательной табличкой [21].

Итоговым документом, фиксирующим ликвидацию бесхозной скважины, является акт, подпи-

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ санный участвующими в этом процессе сторонами, на основании которого передается информация по инстанциям о ликвидации источника загрязнения подземных вод.

Из описанной технологии очевидно, что проектные решения на ликвидацию бесхозных скважин, в которых присутствуют неизвлекаемые обсадные трубы, сводятся лишь к ликвидации их стволов. О необходимости изоляции заколонного пространства скважины в «типовых проектах» не упоминается, технические решения на устранение заколонных перетоков не разрабатываются, никаких работ в заколонном пространстве скважин не проводится.

П. 22 «Правил» гласит: «Скважины, вскрывшие несколько водоносных горизонтов с различным химическим составом и с различными напорами подземных вод, тампонируются путем установки цементных мостов в интервалах водоупоров, которые разделяют водоносные пласты… Число цементных мостов равно числу водоносных горизонтов » [16]. В природе, как известно, нет ничего одинакового, напоры подземных вод всегда различны, а значит, надо проектировать установку мостов во всех скважинах, вскрывших водоносные горизонты. Но именно этот п. 22 и используется для обоснования исключения работ по изоляции заколонного пространства при ликвидации скважин. Достаточно обосновать, опираясь на современные гидрогеологические исследования, что региональные водоупоры (условно) отсутствуют, а входящие в условно объединённый водоносный комплекс горизонты имеют схожие напоры и химический состав, и работы по устранению заколонных перетоков можно исключить из проектных решений. А если опираться не только на современные исследования, но и заглянуть в фондовые материалы (отчеты, составленные 50–60 лет назад), то оказывается, что те же самые водоносные горизонты, присутствующие в регионе, 50–60 лет назад имели не только водоупоры, но и разные статические уровни и химический состав воды [16]. Добавим к уже имеющейся информации количество скважин, пробуренных в этом регионе за те же 50–60 лет (включая и уже ликвидированные). Сравнение данных, полученных из фондовых материалов с современными исследованиями подземных вод, подтверждают, что объединение водоносных горизонтов происходит через пробуренные скважины. А значит, технические решения по устранению заколонных перетоков в скважинах при их ремонтах или ликвидации должны разрабатываться в проектах в обязательном порядке.

Не лишне будет напомнить, что отсутствие изоляции заколонного пространства в скважинах способствует поступлению в водоносные горизонты загрязняющих веществ не только из горизонтов, расположенных ниже по разрезу, но и с поверхности земли: при таянии снега, с дождевыми потоками [21]. А наличие заколонных водопроявлений (грифонов) в скважинах, вскрывших напорный горизонт, способствует изменению гидравлических параметров всех вышележащих проницаемых горизонтов, увеличивая уровни грунтовых вод и тем самым осложняя проведение строительных работ (например, г. Великие Луки, Псковской области) [20].

То, что может происходить (и происходит) с ликвидированными по «типовым проектам» скважинами в отдаленной перспективе, показано на рис. 3.

Ликвидация ствола скважины не устраняет поступление загрязняющих веществ в водоносные горизонты по заколонному пространству из источников загрязнения, расположенных как на глубине, так и на поверхности. Ликвидируется лишь один канал, по которому токсичные вещества проникают в водоносные горизонты. Основной же канал – заколонное пространство скважины – остается открытым и доступным для поступления загрязняющих веществ в подземные воды. При этом заколонное пространство скважин имеет тенденцию к увеличению в объеме за счет разрушения неустойчивых пород, слагающих стенки скважин (рис. 3) [21].

После подписания акта о ликвидации скважины участвующими в процессе сторонами скважина получает официальный статус ликвидированной, но при этом сохраняет способность перемещать загрязняющие вещества по заколонному пространству. Вероятность повторной ликвидации скважины нулевая, т.к. попасть в ствол скважины после его цементации можно только после удаления из него тампонажного материала (цементного камня), т.е. после его разбурки, но в старых скважинах это сопряжено с риском нарушения целостности обсадных труб [21].

Рис. 3. Последствия ликвидации скважины по «типовому проекту»

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Итак, скважины, подлежащие ликвидации, но еще не ликвидированные, можно считать временными проводниками загрязняющих веществ, т.к. при благоприятном стечении обстоятельств они могут быть ликвидированы в полном объеме, т.е. с разобщением горизонтов в заколонном пространстве скважины. Пока скважина не ликвидирована, такая возможность сохраняется, пусть даже теоретически. Скважина, в которой по «типовому проекту» ликвидирован только ствол, т.е. внутреннее пространство обсадных труб, становится постоянным проводником загрязняющих веществ в подземные воды, т.е. каналы для миграции загрязняющих подземные воды веществ остались, и ликвидировать их уже не представляется возможным [21].

Таким образом, ликвидация скважин, в том числе и бесхозных, по «типовому проекту» вместо защиты подземных вод приводит к их дальнейшему постоянному и неустранимому загрязнению, но уже официально [21].

Как альтернатива «типовым проектам» на ликвидацию скважин, в том числе и бесхозных, предлагаются проектные решения, разработанные на основе технологии ликвидации изливающихся скважин с заколонными перетоками (грифонами), которая вот уже более 10 лет практикуется в Северо-Западном регионе [20]. Основу этой технологии составляет наноматериал «Тампонажная смесь ЛП», который очень хорошо себя зарекомендовал при ликвидации изливающихся скважин с заколонными перетоками. И только благодаря этому материалу появилась возможность осуществлять ремонт и ликвидацию скважин, вскрывших напорный водоносный горизонт на глубине менее 30 м.

«Тампонажная смесь ЛП» в исходном состоянии представляет собой вязкоупругую смесь, которая доставляется в зону источника водопроявления, заполняет поры и трещины вмещающих горных пород, кольматируя последние. Отличительной особенностью представляемого материала является его способность увеличиваться в объеме при контакте с водой, вытеснять воду из пор и трещин, заполняя собой освободившееся пространство. [19]. Кроме того, при попадании в водный поток (например, поток воды, движущийся в заколонном пространстве и имеющий разгрузку на устье скважины или в вышележащем проницаемом горизонте) однородная масса Тампонажной смеси ЛП разделяется на маленькие частички, которые устремляются по потоку в намытые каналы. Постепенно набухая и застревая в узких местах, а затем налипая друг на друга, частички Тампонажной смеси как бы вновь собираются в однородную массу и кольматируют каналы, по которым двигалась вода. Обладая хорошими адгезионными свойствами с металлом обсадных труб и с горными породами, «Тампонажная смеси ЛП» образует нетвердеющий, гидрофобный экран, препятствующий движению фильтрата в заколонном пространстве. Создаваемый экран способен выдерживать пластовые давления более 5 МПа [20]. Технологические свойства Тампонажной смеси позволяют ликвидировать и ремонтировать изливающиеся скважины с грифонами, вскрывшие напорные горизонты на глубине от 10 и более м. Тампонажный материал устойчив к динамическим нагрузкам и в случае возникновения последних (проседания грунта и пр.) способен самостоятельно заполнять вновь образующиеся пустоты и (или) трещины, кольматируя их. В заколонном пространстве создается пластичный непроницаемый гидрофобный экран, разобщающий водоносные горизонты.

За 10 лет существования технологии было отремонтировано и ликвидировано более 40 изливающихся скважин с заколонными перетоками, и практически во всех скважинах кровля напорного водоносного горизонта залегала на глубине до 50 м. Отрицательных результатов не было. Имеется опыт использования Тампонажных смесей ЛП в качестве изоляционного материала для обсадных труб на стадии строительства водозаборных скважинах, обустраиваемых на напорный водоносный горизонт.

В качестве демонстрации практического применения описанной выше технологии ограничимся лишь двумя примерами.

Ликвидация скважины в г. Белозерск, вскрывшей напорный горизонт на глубине 20 м, проводилась по описанной выше технологии с использованием «Тампонажной смеси ЛП». Поскольку устье скважины было утрачено в связи с интенсивным развитием воронки грифона, то для предотвращения суффозии и дальнейшего развития воронки последнюю засыпали гравием. А для доставки тампонажного материала в кровлю водоносного горизонта пришлось бурить вспомогательные скважины. На рис. 4–5 запечатлен момент максимального развития воронки и участок после проведенных работ по локализации водопроявления. [11]

2016 году на территории коттеджного поселка, расположенного в долине ручья Сетовка, при бурении разведочной скважины на воду (Полевой пер., 16) с глубины 9 м произошел излив воды с характерным запахом сероводорода, с дебитом 80 м3/ч и статическим уровнем +15–17 м. Подрядчики, как это принято в подобных ситуациях, демонтировали установку и исчезли. В отличие от случая в г. Белозерске дебит скважины с течением времени уменьшался, и на момент начала ликвидации не превышал 25–30 м3/ч. Кроме того, удалось сохранить устье скважины и своевременно засыпать воронку, образовавшуюся на устье скважины, гравием. Работы

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 4. Масштабы развития воронки грифона

Рис. 5. Участок после ликвидации скважины

осложнялись небольшой глубиной скважины, однако технология, разработанная специалистами ООО «Геологический центр СПбГУ», и использование наноматериала «Тампонажная смесь ЛП» позволили ликвидировать водопроявления. На рис. 6–7 запечатлен момент начала водопроявления и территория участка после ликвидации скважины и ее обустройства [20].

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для ликвидации бесхозных скважин в полном объеме, т.е. изоляции всех проводящих каналов, способствующих поступлению загрязняющих веществ в водоносные горизонты, связанных с конкретной скважиной, предлагается воспользоваться следующей технологией.

Так как в ликвидируемых бесхозных скважинах установлены обсадные трубы и извлечь их не представляется возможным, то для доставки тампонажного материала в затрубное пространство не- обходима предварительная перфорация обсадных колон выше кровли водоносного горизонта. Для их перфорации предлагается использовать труборезы, применяемые при ликвидации аварий в скважинах. Труборезы, по принципу своей работы, позволяют формировать окна по окружности обсадных труб. Просты в эксплуатации и в отличие от кумулятивных перфораторов не требуют специальных разрешений на их использование. Ширина формируемых окон определяется шириной резцов трубореза и находится в пределах 10–12 мм, что достаточно для доставки тампонажного материала ЛП в заколонное пространство. При необходимости количество технологических окон можно увеличить до двух или трех.

Тампонажный пакер на нагнетательной колонне (бурильных трубах ТБСУ) устанавливается в скважине выше технологического окна (если их несколько, то выше самого верхнего) на 200–300 мм и разжимается. Под пакером создается замкнутое пространство с выходом в затрубье через технологические отверстия.

Рис. 6. Скважина на стадии ремонта, 2016 г.

Рис. 7. Участок после ликвидации скважины, 2021 г.

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Перед проведением изоляционных работ проводится испытание герметичности затрубного пространства давлением не более 1 МПа, по результатам которого принимается решение либо о проведении работ по изоляции заколонного пространства, при наличии заколонных перетоков, либо о демонтаже нагнетательного оборудования, в случае установления факта герметичности заколонного пространства.

Только после выполнения всего перечисленного комплекса работ должна осуществляться изоляция ствола скважины. А в качестве изоляционного материала для ликвидации каналов, созданных пробуренной скважиной в горном массиве, способствующих загрязнению подземных вод, технологией предписывается использование наноматериала «Тампонажная смесь ЛП».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

1. Скважина, ликвидированная по «типовому проекту» [21], т.е. без устранения заколонных перетоков, продолжает оказывать негативное влияние на подземные воды.

-

2. При разработках проектных решений на ликвидацию скважин с неизвлекаемыми обсадными трубами должны предусматриваться мероприятия по устранению заколонных перетоков. А при их лик-

- видации заколонное пространство скважин должно изолироваться непроницаемым наноматериалом «Тампонажная смесь ЛП», что обеспечивает разобщение водоносных горизонтов в долгосрочной перспективе.

-

3. Необходимо пересмотреть и переработать нормативный документ «Правила ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод. 1967 г.» и внести изменения в технологию ликвидации скважин с учетом современных инновационных технологий и опыта применения наноматериала «Тампонажная смесь ЛП» при ликвидации изливающихся скважин и гри-фонообразований.

-

4. На период работ по разработке и утверждению нового нормативного документа, определяющего технологию ликвидации скважин с обязательным устранением заколонных перетоков, необходимо приостановить работы по проектированию и ликвидации скважин, и в первую очередь, бесхозных.

-

5. Решение задачи экологической защиты буровых скважин основано на технологических инновациях университетских МИП: разработке изоляционных наноматериалов, способных эффективно решать проблемы загрязнения подземных вод.

Список литературы Технологии малых инновационных предприятий как результат интеллектуальной деятельности: применение нанотехнологий при ликвидации бесхозных скважин

- Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы / С.В. Валдайцев, О.В. Мотовилов, Н.В. Лукашов [и др.] ; Под редакцией доктора экономических наук, профессора О.В. Мотовилова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2018. 352 с. ISBN 978-5-392-27164-1. – EDN XYMAOT.

- Поляков Н.А. Формирование стратегии развития малых инновационных предприятий СПбГУ / Н.А. Поляков // Устойчивое развитие: общество и экономика: Материалы III Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие: общество и экономика», Санкт-Петербург, 20–23 апреля 2016 года / Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург: ООО «Скифия-принт», 2016. С. 522–523. – EDN WXNABZ.

- Guzov Yu.N., Polyakov N.A., Titov V.O., Vashchuk A.E. Conditions for the Russian Federation Arctic zone innovative development. E3S Web of Conferences International Conference on Efficient Production and Processing, ICEPP 2020. Volume 161; 2020.

- Экономика знаний: учебник / Н.В. Лукашов, Д.И. Артемова, О.Н. Кораблева [и др.]. Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2021. 368 с. ISBN 978-5-392-35117-6 – EDN COOWEC.

- Агадулин И.И., Игнатьев В.Н., Сухоруков Р.Ю. «Экологические аспекты негерметичности заколонного пространства в скважинах различного назначения» // Нефтегазовое дело. 2011. № 4. С. 82–92.

- Технология капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых скважин: учеб, для вузов / Ю.М. Басарыгин, А.И. Булатов, Ю.М. Проселков. Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. 584 с.

- Башкатов Д.Н., Роговой В.Л. Бурение скважин на воду. Москва: Издательство «Колос», 1976 г. 206 с.

- Булатов А. И. Тампонажные материалы: учебное пособие / А. И. Булатов. Москва: Недра, 1987. 280 с.

- Вязовов Б.А. Проблема бесхозных скважин требует безотлагательного решения // Нефть и капитал. июль 2019. С. 1

- Егорова Е.В. Крепление скважин. Анализ образования флюидопроявляющих каналов в зацементированном пространстве скважин и мероприятия по обеспечению качественной крепи / Е.В. Егорова, Т.С. Выборнова // Neftegaz. RU. 2017. № 2(62). С. 46–49. – EDN ZSMIPL.

- Надёжен А. Укрощение «адской скважины» // LIVEJUORNAL. 19.06.2020. С. 1

- Пискунов Е.Л., Леушева Е.Л. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург, Россия: Анализ причин появления заколонных перетоков» // Сборник докладов Всероссийской научно-технической конференции с Международным участием, посвященной 60-летию кафедры бурения скважин. Издательство «Томского политехнического университета». 2014. С. 288–295.

- Понизов А.В., Верещагин П.М., Чулков Н.В. и др. Условия, последствия и пути предотвращения заколонных перетоков жидкостей по стволам скважин на участках глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2019. № 2. С. 56–67.

- Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 № 2127 «О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных пользованием недрами, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами».

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 534.

- Правила ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод. Министерство геологии СССР от 14.09.1967.

- Райкевич С.И. Межколонные давления и заколонные движения флюидов в скважинах. Пути решения проблемы //

- Труды международного технологического симпозиума «Интенсификация добычи нефти» / Институт нефтегазового бизнеса. М. 2003. С. 579–587.

- Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. Оренбург: издательство «Летопись», 2004. 664 с.

- Трифаничев В.М. Инновационные технологии при создании противофильтрационных завес // Гидротехника. № 4 (17). 2009. С. 70–74.

- Трифаничев В.М., Тудвачев А.В. Изливающие скважины: чем они опасны и что с этим делать // Справочник эколога. 2022. № 7. С. 54–63.

- Трифаничев В.М. Ликвидация бесхозных скважин // Геология и недропользование. 2022. № 6 (10). С. 86–93.