Технологии обжига и гончарные печи неолитического населения в районе среднего течения реки Янцзы

Автор: Гирченко Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Керамические изделия составляют самый объемный раздел материальной культуры эпохи неолита. Обжиг готовых сосудов осуществлялся в гончарных печах, отличавшихся весьма сложным устройством. В данном исследовании приводится анализ всех известных на данный момент печей из памятников среднего и позднего неолита, а также раннего бронзового века средней Янцзы и некоторых сопредельных территорий, а именно более 100 объектов на 30 памятниках культур Даси, Яншао, Цюйцзялин, Шицзяхэ, Эрлитоу. Нами установлено, что в данном регионе на хронологическом отрезке от среднего неолита (5000-3000 лет до н.э.) и до раннего бронзового века (ок. 2000 лет до н.э.) последовательно представлены три основных типа печей - совмещенные, горизонтальнонаклонные и вертикальные. В статье прослежены конструктивные особенности каждого из указанных типов.

Древний китай, средняя янцзы, неолит, эволюция технологий, гончарное производство, обжиг

Короткий адрес: https://sciup.org/14522394

IDR: 14522394 | УДК: 903.02

Текст научной статьи Технологии обжига и гончарные печи неолитического населения в районе среднего течения реки Янцзы

Массовое производство керамических изделий относится к эпохе неолита, когда были сформированы все основные технологические приемы изготовления сосуда: отбор исходного сырья, его добыча, обработка, составление формовочной массы, формование сосуда, механическая обработка поверхности, высушивание, обжиг, в отдельных случаях – декорирование и конструирование служебных частей [Бобринский, 1978, с. 14].

Большие территории Китая обусловили появление нескольких региональных традиций гончарного производства [Гирченко, 2016, с. 15]. На юге суглинистые и глинистые фракции позволяли получать изделия с твердыми и тонкими стенками. Наиболее преуспели в этом неолитические гончары культуры Луншань III тысячелетия до н.э., изготавливавшие керамику с толщиной стенок от 2,2 до 0,2 мм [Гирченко, 2015, с. 48].

Неолитические гончары Китая применяли два способа обжига керамического материала – окислительный и восстановительный (т.е. перекрывали доступ кислорода в обжигательную камеру), что позволяло получить желаемую окраску готовых изделий. При окислительном обжиге железо, содержащееся в природном материале, вступая в реакцию с кислородом, превращалось в окись железа, соответственно сосуд приобретал красный цвет. При восстановительном обжиге окислительный процесс предотвращался, и глина сохраняла свой первоначальный цвет. Разные сорта глин требовали и разных температур, если температуры в 800–850 ºС было достаточной для лессового керамического теста, то для других сортов возникала необходимость в повышении температур, и к III тыс. до н.э. она была доведена до 1000 ºС. До этого керамика обжигалась в кострах при температуре 600–700 оС. Находки наиболее ранних гончарных изделий характеризуются хрупкостью и пористостью [Ло Минь, 2011].

Регион Янцзы уже в неолите столкнулся с проблемами перенаселенности, а соответственно постоянно ощущал необходимость развития технологий для улучшения хозяйственной жизни. На средней Янцзы гончарные обжигательные печи появились в культуре Даси раннего и среднего неолита (5000–3000 гг. до н.э.). Исследование включает все известные на данный момент гончарные печи памятников среднего и позднего неолита, а также раннего бронзового века средней Янцзы и некоторых сопредельных территорий, а именно более 100 объектов на 30 памятниках культур Ян-шао и Даси (в Хунани – Чэнтоушань, Гуачэнган, в Хубэе – Ванцзяган, Чжуцзятай, Ганьцзяхэ, Дасы, Дяньцзыхэ, в Хэнани – Сяванган, Сяцзи, Сячжай, Луншаньган, в Шэньси – Лунгансы, Цзыцзин), Цюйцзялин (в Хунани – Чэнтоушань, в Хубэе – Шайваньтай, Лицзявань, Иньсянчэн, Цзиньцзи-лин, Гуаньиньпин, Чжунтайцзы, Цинлунцюань, Лювань, в Хэнани – Балиган), Шицзяхэ (в Цзянси – Фаньчэндуй, в Хунани – Лаоутайцзы, в Ху- бэе – Инсянчэн, Цзомалин, Чаяньчун, Сяоцзяуцзи, Сецзыди, Шуанфэньдянь, Цилихэ, Ляовадянь-цзы, в Хэнани – Сяванган, в Шэньси – Цзыцзин) и Эрлитоу (в Хубэе – Паньлунчэн, Сюнцзячжу-ан, Ляовадяньцзы). Таким образом, данное исследование направлено на всесторонний анализ конструктивных особенностей гончарных печей в своей эволюции от кул ьтур среднего неолита (5000–3000 лет до н.э.) и вплоть до бронзового века (ок. 2000 лет до н.э.).

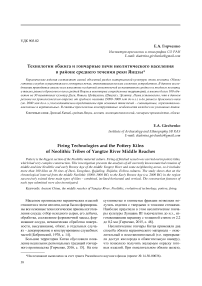

Обжиг осуществлялся в гончарных печах, отличавшихся весьма сложным устройством. Сохранились остатки неолитических печей трех основных конструктивных типов – совмещенные, горизонтально-наклонные и вертикальные (см. рисунок , 1–3 ). Все они состояли из трех основных конструктивных элементов – топки, обжигательной камеры и дымохода. Деление на три типа основывается на принципах расположения топки и обжигательной камеры относительно друг друга.

Первый тип, наиболее архаичный, представлял собой конструкцию, в которой и топка, и обжигательная камера представляли собой единое пространство с «полочкой» для установки изделий гончарного производства.

В горизонтально-наклонной печи топка была расположена ниже уровня обжигательной камеры и немного позади. Она соединена с камерой идущим наклонно каналом, размеры которого могли достигать 2 м. Канал, часто разделенный на два или три ответвления, огибая обжиговую камеру, позволял жару равномерно проникать туда через специальные отверстия, чтобы избежать недостаточного или, наоборот, чрезмерного обжига изделий. Температура была выше и стабильнее, чем в соединенной конструкции, и достигала 1000 ºС.

Гончарные печи разных культур неолита среднего течения р. Янцзы.

1 – совмещенная печь (памятник Хуачэнган); 2 – горизонтально-наклонная печь (памятник Сяванган); 3 – вертикальная печь (памятник Цилихэ) (по: [Гу Сяоцюнь, Го Чанцзян, 2015, с. 125]).

Конструкция дымоходов имела большое значение для второго типа печей, поэтому они довольно разнообразны. Наиболее примитивные прямые, непосредственно соединяющие топку и обжигательную камеру, но в Даси и в последующей культуре Цюйцзялин (3100–2700 гг. до н. э.) встречались данные конструктивные элементы как U-образной, так и кольцеобразной формы. В Шицзяхэ (2500–2000 гг. до н.э.) появляются дымоходы Ф-образной формы, что обусловлено нуждами более равномерного распределения жара по камере и сохранения постоянных температур.

Вертикальная печь, наиболее прогрессивная и поздняя, состояла из находившейся в нижней части топочной камеры, узкого канала, по которому поднимался жар от горящего топлива, и обжигательной камеры. Наверху обычно делались прямоугольные отверстия, через которые отводился дым, что позволяло обеспечивать в обжигательной камере более равномерную температуру [Кравцова, 2010, с. 249].

Кроме того, наиболее примитивным является простой обжиг в ямах, следы которых зафиксированы на некоторых ранних неолитических памятниках. Установить точно время появления более сложных конструкций пока, ввиду недостаточности материала, не представляется возможным, но уже в среднем неолите совмещенные печи были распространены в культуре Даси.

Появление печей второго типа позволило решить самые сложные задачи – повысить температуры и добиться равномерного обжига всех сосудов, находящихся в обжигательной камере. Так, примером одной из наиболее ранних модификаций является печь с памятника Хуачэнган (см. рисунок , 1 ), где зафиксированы специальные выступы по периметру ямы для установки на них керамики. Подобного рода печи уже были найдены на севере, в культуре Пэйли-ган на среднем Хуанхэ (5500–4500 гг. до н. э.), причем Пэйлиган датируется более ранним временем, чем Даси. На данный момент мы не располагаем достаточными данными, чтобы судить, были ли совмещенные печи заимствованы с севера или являлись технологическим изобретением местных гончаров. Горизонтально-наклонные печи (см. рисунок , 2 ) появляются также в культуре Даси и некоторое время сосуществуют с совмещенными печами примерно в равных пропорциях. Существенное доминирование второго типа зафиксировано в более поздней культуре Цюйцзялин. В культуре финального неолита Шицзяхэ при повсеместном распространении горизонтально-наклонных печей появление вертикальных печей единично. Вертикальные печи получают наибольшее распространение уже в бронзовом веке, хотя и встречаются реже горизонтально-наклонных. 40

Разные районы средней Янцзы различались неравномерностью развития технологий. Тогда как на равнинах Цзянхань и Лиян все еще использовались совмещенные печи, в бассейне р. Ханьшуй распространение получили горизонтально-наклонные конструкции, что очевидно связано с близостью к культуре Яншао (5000–3000 гг. до н. э.) [Гао Синчао, 2011, с. 47]. Начиная с эпохи Цюйцзялин, мы видим постепенную их модификацию – сначала топка, обжигательная камера и дымоход располагались на одном уровне, впоследствии наблюдается понижение топочной камеры на 15–20о. На долгое время, в том числе и в культуре Шицзяхэ, этот тип является доминирующим, меняется только форма обжигательной камеры, к бронзовому веку она перестает быть круглой и становится более прямоугольной. Новый тип, так же, как и раньше, появляется именно в долине р. Ханьшуй. Что касается вертикальных печей, то в более ранней исследовательской литературе можно встретить мнение, что такая конструкция, при которой обжигательная камера расположена непосредственно над топкой и соединена несколькими отверстиями, появилась только в бронзовом веке [Чжан Миндун, 2004], однако современные исследования доказывают, что подобные печи появились раньше, уже в позднем неолите. Безусловно, в бронзовом веке, например, на знаменитом памятнике Паньлунчэн (культура Эрлитоу), обжигательные камеры отличаются большими, чем в неолите, размерами и наличием нескольких, а не одного, отверстий для помещения в печь изделий для обжига, тем не менее, сам тип конструкции появился в неолите (например, памятник Цилихэ (см. рисунок , 3 )).

Интересна и динамика размеров обжигательных камер в разных культурах, ведь от размеров зависели объемы производства и качество производимых изделий. Так, наиболее большие камеры обнаружены в начале культуры Даси, где совмещенная печь могла достигать 246 см в диаметре и в Эрли-тоу, где печи третьего типа могли достигать 225 см в диаметре. Показатели же второго, третьего типов в Цюйцзялин и Шицзяхэ меньше –около 110 см [Гу Сяоцзюнь, Го Чанцзян, 2015, с. 126].

Список литературы Технологии обжига и гончарные печи неолитического населения в районе среднего течения реки Янцзы

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. -М.: Наука, 1978. -272 с.

- Гао Синчао. Хуанхэ лююй яншао шидай ваньци -луншань шидай таояо яньцзю (Исследования гончарных печей бассейна Хуанхэ в поздний период Яншао и в эпоху Луншань). -Чанчунь: Изд-во Цзилиньского ун-та, 2011. -97 с. (на кит. яз.).

- Гирченко Е.А. Некоторые результаты технико-типологического анализа неолитической керамики КНР//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. ХХI. -С. 45-48.

- Гирченко Е.А. Керамические традиции неолитических культур северных и южных районов КНР//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2016. -Т. 15; вып. 4: Востоковедение. -С. 15-21.

- Гу Сяоцзюнь, Го Чанцзян. Чанцзян чжунъю дицюй шицянь таояо цзи ци юй таоци шэнчан чутань (Исследования доисторических печей и их связей с производством керамики на среднем Янцзы)//Наньфан вэньу. -2015. -№ 4. -С. 122-127, 151 (на кит. яз.).

- Кравцова М.Е. Керамика//Духовная культура Китая. -М.: Вост. лит., 2010. -Т. 6. -С. 246-261.

- Ло Минь. Санься дицюй сяньцинь шици таояо дэ каогу фасянь юй яое цзишу яньцзю (Археологические открытия доциньских гончарных печей в регионе Санься и исследования технологий обжига)//Санься луньтань (Трибуна Санься). -2011. -№ 2. -С. 18-30 (на кит. яз.).

- Чжан Миндун. Хуанхэ лююй сяньцинь таояо яньцзю (Исследования доциньских печей в долине Хуанхэ)//Гудай вэньмин (Древние культуры). -Пекин: Вэньу, 2004. -Т. 3. -С. 115-149 (на кит. яз.).